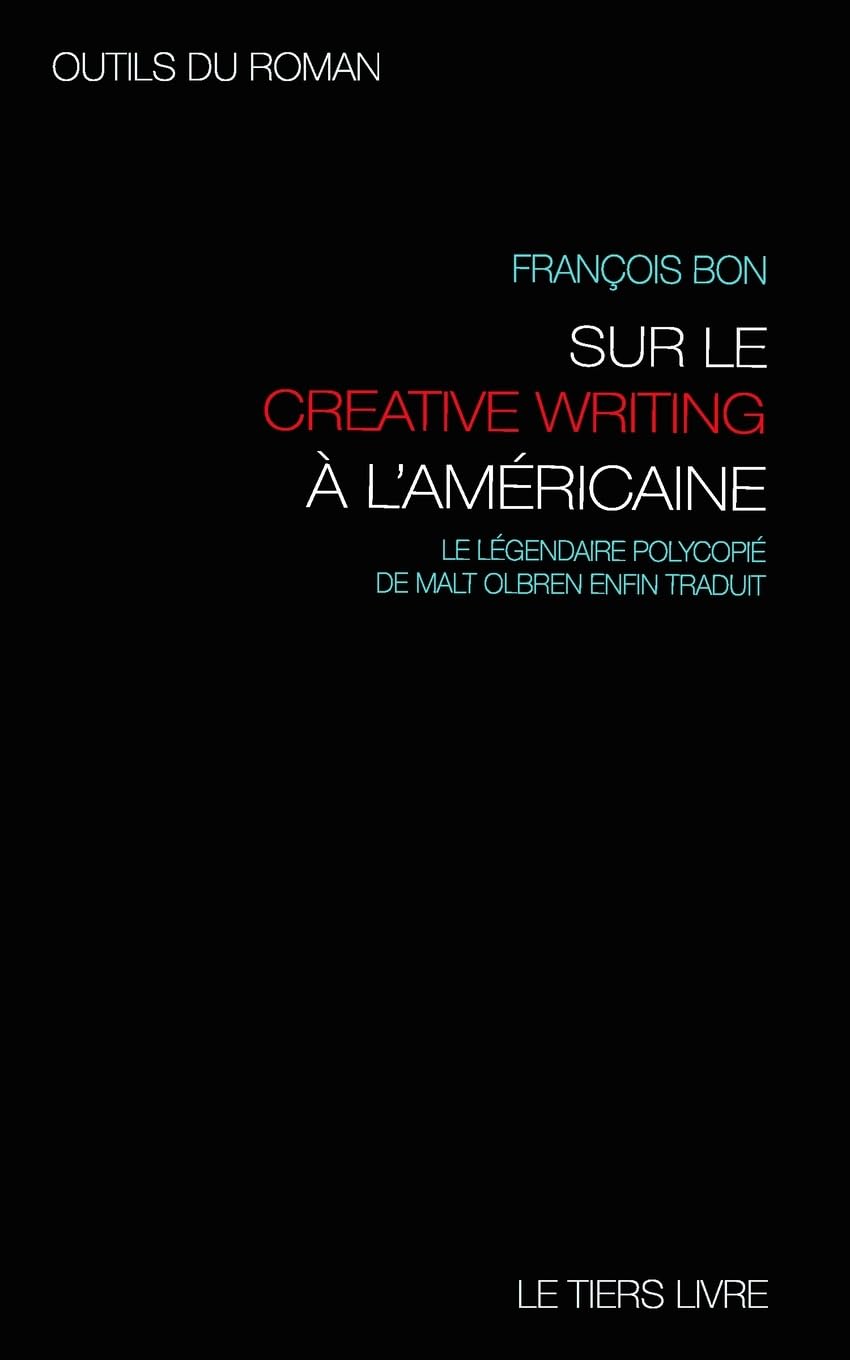

Fausse notice, vrais effets

Un jour, j’ai reçu ce petit livre noir, et j’ai souri. Une couverture presque anodine, une promesse ambiguë. Il venait de quelqu’un que je connaissais à peine. Je l’ai ouvert avec cette méfiance amusée qu’on réserve aux objets suspects — mais il m’a vite attrapé par le col. Ce livre, ce n’était pas un manuel. C’était une boîte à malices. Un faux auteur, un faux guide, un vrai vertige. Et surtout, une sacrée leçon de désapprentissage. J’ai ri. Puis j’ai noté. Beaucoup. Ce livre ne s’oublie pas. Il s’incruste.

Il s’appelle Malt Olbren. Un nom fabriqué pour être flou, comme un personnage secondaire dans un polar suédois. Il aurait écrit un ouvrage introuvable, A Creative Writing No-Guide, traduit par un certain François Bon. Bien sûr. Tout cela est trop bien ficelé pour être honnête.

Car Outils du roman n’est pas un manuel. C’est un miroir déformant, un leurre, une feinte. Une anti-méthode qui se moque des recettes tout en les triturant — pour rendre à l’écriture ce qu’elle a de plus instable : sa propre nécessité.

"Le roman ne s’apprend pas. Il se travaille."

Et si on ne peut pas l’apprendre, alors on s’y essaie. On tourne autour. On bricole. Ce livre est fait de ces gestes-là : entre l’écharde et l’enclume.

Je ne peux pas dire que je viens de Truby — je l’ai à peine feuilleté. Mais j’en ai lu assez pour sentir la différence. Et pourtant, à la lecture d’Olbren, une sensation de sablier renversé. Parce que François Bon ne propose pas une alternative. Il propose une brèche.

Plus de ligne droite. À la place, des angles morts. Des phrases qui tombent de travers. Des constructions qu’on n’ose pas redresser. Une langue qui flanche, qui cherche, qui improvise. C’est dans cette faille que l’écriture respire.

"L’écriture commence quand on arrête de vouloir faire du bon."

C’est peut-être cela, l’effet le plus puissant de ce petit manuel-chimère : donner envie d’échouer avec panache.

Ce n’est pas un bric-à-brac pour autant. C’est une constellation d’idées, d’exemples, de fragments à agiter comme des fioles dans un laboratoire.

Il y a là une poétique de la tension. On sent que Bon — ou Olbren, peu importe — a trop vu de manuels pour encore y croire. Ce qu’il cherche, ce sont les coutures. Les points de rupture. Ce moment où le texte devient autre chose qu’un texte. Une poussée d’ombre. Une embardée.

Je suis revenu plusieurs fois à certains passages. Celui sur les scènes d’ouverture. Celui sur les personnages flous. Celui sur les phrases trop bien foutues pour être honnêtes. Ce livre est un atelier ambulant : on peut y revenir les mains sales, on y trouve toujours un chiffon, un outil.

"Le roman, c’est d’abord une langue."

Pas un personnage. Pas une intrigue. Une langue qui cherche son ossature. Ce que Bon propose, c’est de se laisser contaminer par elle, et non de l’asservir. Écrire avec elle, non contre.

On referme Outils du roman avec une envie tenace. Pas d’écrire un roman, non. D’écrire tout court. De se risquer. De recommencer. D’habiter ses phrases comme des pièces qu’on aurait construites soi-même.

Ce n’est pas un livre. C’est un compagnon de route, un peu râleur, un peu moqueur. Il ne vous explique rien, mais il vous regarde faire. Et il hausse un sourcil.

"Rien ne remplace le temps passé avec la langue."

Alors on s’y remet. Avec un peu de honte, un peu de feu. Et ce foutu chat qui, pendant qu’on écrit, vient renverser la tasse de café sur les notes.

Un guide qui désapprend

Je n’avais pas prévu d’ouvrir ce livre ce jour-là. Il était là, posé, petit, noir. Je l’ai ouvert sans attendre quoi que ce soit. Il n’y avait pas de promesse. Juste une absence bien taillée. C’est cette absence qui m’a tenu.

On cherche des outils parce que le doute est trop vaste. On veut construire sur du stable. Mais il n’y a rien de stable ici. Ce livre, Outils du roman, ne propose pas de méthode. Il laisse des traces, des effondrements. Il parle comme quelqu’un qui ne croit plus aux recettes mais qui continue, quand même, à cuisiner.

Malt Olbren n’existe pas. Ce n’est pas grave. Il fait le travail. Un faux nom pour une vraie tension. Le nom d’un homme qui aurait vu trop de romans, trop de structures, et décidé que la seule manière de transmettre, c’était d’effacer la main qui transmet.

"Un guide qui désapprend."

Ce livre ne vous explique pas. Il vous désarme, puis vous regarde faire.

Il n’y a pas de direction. Seulement des découpes. Des morceaux. Ce que vous gardez, c’est ce qui résiste. Ce qui glisse entre les doigts. La langue s’enroule sur elle-même, comme un fil qu’on tire à vide.

L’écriture se trouve là où l’on échoue avec précision.

Des notations, pas des consignes. Des angles, pas des systèmes. Une rumeur de phrases, comme un carnet de bord jeté par-dessus bord. Vous écrivez pour rester à flot. Rien n’est solide, sauf ce qui vous revient en tête une fois le livre refermé.

"Ce qui reste, c’est ce qu’on n’avait pas prévu d’apprendre."

Il reste un goût. Une phrase. Un découragement productif. Ce n’est pas rien. C’est le minimum pour continuer. Et continuer, c’est déjà écrire.

Pas besoin de plus.

Petit traité de désorientation

Un manuel d’écriture, ça devrait dire comment faire. Outils du roman ne fait pas ça. Il ne donne pas d’outil, ou alors des outils cassés, déformés, irréversibles. Et c’est pour cela qu’on y revient, comme à un livre dont la langue cherche moins à nous guider qu’à nous désorienter. C’est un livre qu’on lit à rebours, ou à côté. Une errance productive.

À quoi on s’attendait

À des conseils. À une méthode. Peut-être à une voix rassurante. On avait imaginé des entrées nettes, des solutions. Mais ce qu’on découvre, c’est un espace sans clôture. Un livre qui se construit comme un chantier laissé ouvert, sans rubalise, avec des fondations pleines de trous.

Ce qui nous a troublé

Pas d’ordonnancement. Pas d’index. Des textes qui tournent, qui s’observent, qui recommencent. Ce n’est pas de la pédagogie, c’est une méditation. Chaque fragment semble écrit depuis un échec d’écriture. Et c’est ce qui lui donne son poids.

"Là où je ne sais pas écrire, c’est là que j’écris."

Ce qu’on a gardé

Des éclats. Des formules qu’on n’explique pas mais qui collent. L’image du roman comme outil qui ne sert pas. Le doute comme méthode. Le faux comme matériau légitime. Ce qu’on garde, c’est la position de lecteur déplacé, décentré.

Ce que ça a déplacé

Notre idée de ce que veut dire “écrire un roman”. L’envie de structure devient envie de friction. L’idée d’histoire glisse vers celle de geste. L’écriture ne mène plus quelque part. Elle tourne, creuse, désoriente. Elle attend d’être surprise par elle-même.

Pourquoi on le relira

Parce qu’il n’a pas été écrit pour nous apprendre à faire. Mais pour nous rappeler comment on pourrait, malgré tout, recommencer. Ce n’est pas un guide. C’est une chambre d’échos. Et certains jours, elle résonne plus fort que d’autres.