Photographie

Photographie

Une femme à la fenêtre

Grande Rambla de Barcelone. Du monde, beaucoup de monde, et du soleil, écrasant. Une fête de toute évidence. Avec toutes les caractéristiques détestables de la fête. Le bruit, l'agitation, une violence joyeuse. Soudain j'entends une voix qui dépasse les autres. Elle vient d'en haut. Je lève la tête. Je fais la photographie. Elle est restée longtemps dans mes disques durs. Je ne l'ai même pas revue depuis que j'ai pris cette image. C'était en 2005. L'été 2005. Je venais de passer une année entière à Remiremont dans les Vosges pour suivre une formation de technicien supérieur en réseaux et télécommunications qui ne me fera jamais payer mon loyer. Des milliers de CV envoyés. Des humiliations reçues, de toutes sortes. Avec votre expérience pensez bien qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas ça. C'était trop bizarre de voir un type de quarante-cinq ans, cadre, qui soudain veut devenir tech. Même s'il demande de démarrer au bas de l'échelle. C'est encore bien plus bizarre. C'est à bout de souffle que j'étais entré dans cette formation, c'est à bout de souffle que je sortirai de Pôle Emploi, de l'APEC. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout laisser tomber. L'entreprise, la soumission, l'hypocrisie. J'ai ouvert un cours de peinture, j'ai distribué des prospectus, c'était pas Byzance. Quelle importance. Donc j'appuie sur le déclencheur et je suis emporté par la foule, là-bas au loin tout en haut de la grande Rambla. Nous logions dans une rue perpendiculaire. L'image de cette femme qui chantait ne me lâchait pas. J'avais beau avoir tenté de l'enfermer dans un fichier numérique, elle était encore vivace. C'était exactement la même sensation qui revenait encore et encore. Une image de l'hystérie croisée très tôt dans l'enfance. La nuit alors que je me réveillais déjà dans la chambre de l'appartement rue Jobbé Duval. J'écartais le rideau et je la voyais, en chemise de nuit, blafarde, éclairée par la pleine lune peut-être, la folle qui s'époumonait. Elle ne chantait pas. Elle hurlait. Je m'étais étonné d'être le seul à l'entendre la nuit. Rambla in Barcelona. Crowds, heavy crowds, and sun, crushing. A festival, clearly. With all the detestable characteristics of festivals. Noise, agitation, a joyful violence. Suddenly I hear a voice rising above the others. It comes from above. I look up. I make the photograph. It remained for a long time in my hard drives. I haven't even looked at it again since I took this image. It was 2005. Summer 2005. I had just spent an entire year in Remiremont in the Vosges following a training program for senior technician in networks and telecommunications that would never pay my rent. Thousands of CVs sent. Humiliations received, of all kinds. With your experience, surely you understand we can't... we can't do that. It was too strange to see a forty-five-year-old guy, an executive, who suddenly wants to become a tech. Even if he asks to start at the bottom of the ladder. That's even stranger. It was breathless that I had entered this training, it was breathless that I would leave Pôle Emploi, the APEC. It was at that moment that I decided to let everything go. The enterprise, the submission, the hypocrisy. I opened a painting class, I distributed flyers, it wasn't Byzantium. What did it matter. So I press the shutter and I am carried away by the crowd, there in the distance at the top of the great Rambla. We were staying in a perpendicular street. The image of this woman who was singing would not let me go. Even though I had tried to lock her away in a digital file, she remained vivid. It was exactly the same sensation that came back again and again. An image of hysteria encountered very early in childhood. At night when I would wake up already in the bedroom of the apartment on rue Jobbé Duval. I would part the curtain and see her, in her nightgown, pallid, lit by the full moon perhaps, the madwoman who was screaming her lungs out. She wasn't singing. She was howling. I had been surprised to be the only one to hear her at night. (Translation in Teju Cole's style by AI)|couper{180}

Photographie

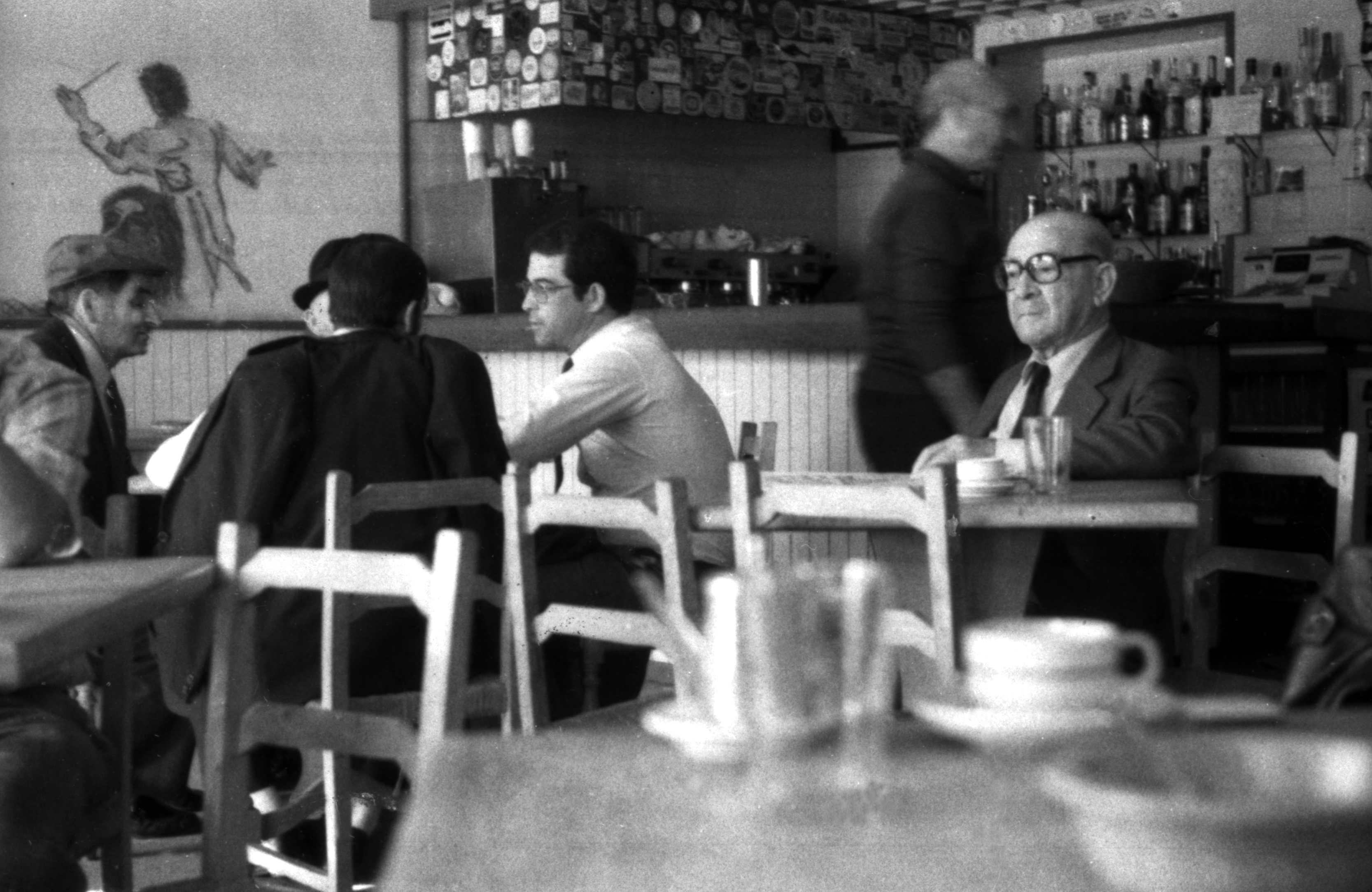

exil au Portugal

Lorsqu’en 1989, gavé de lectures et de solitude, je quittai Paris pour m’installer au Portugal, ce n’était pas tant une fuite qu’un ajustement nécessaire. Mon but, inspiré, sans doute, par mes lectures ethnographiques – notamment Tristes Tropiques de Lévi-Strauss –,était de copier ces Indiens Hopi qui, devenus pères, doivent partir quelques jours dans la jungle pour rétablir l’équilibre du monde. Je n'étais certes pas père mais j'étais l'auteur d'un bon nombre d'inepties qui me renvoyaient une image peu glorieuse de ma vie. Je m’étais installé dans une petite maison à une demi-heure de marche du village de C. C’était une bicoque que l’on me louait à un prix dérisoire. Sans confort, sans électricité, au beau milieu des eucalyptus, essence principale des forêts ici dans la région. Leur parfum entêtant s’infiltrait jusque dans mes pensées, imprégnant mes nuits d’un relent sucré qui semblait dialoguer avec mes rêves. Chaque matin, j’émergeais dans un monde où seul le bruissement du vent dans les feuillages venait troubler le silence profond, un silence qui, loin de m’éloigner de moi-même, me confrontait à mon propre vertige intérieur. Cette maison modeste et inconfortable semblait être la projection parfaite, bien qu'assez proche d'une image d'Epinal de cette rudesse à laquelle m'obligeait l'écriture.Chaque matin, j’allais au village pour boire un café, et j’avais fini par sympathiser avec J. et H., une Française qui était tombée amoureuse du pays et d’un de ses autochtones. Je m’asseyais dans un coin après quelques échanges polis, mais mon but n’était pas d’entretenir une amitié. Au contraire, je désirais à cette époque m’enfoncer dans la plus grande des solitudes, propice, l’imaginais-je, à me permettre de mieux explorer ma propre langue, ma vraie voix, ou ma vraie musique. J’étais encore accroché à ce concept désuet de vérité quand il s’agissait, mais je ne l’appris que des années plus tard, après de nombreuses désillusions et errances, de trouver simplement la justesse. Ce fut à force d’écrire sans cesse, de réécrire même les phrases les plus anodines, que je compris que la vérité était une quête vaine et que seul comptait ce fragile équilibre entre précision et sincérité. Encore que d'autant plus amateur d'en découvrir une solide que je m'étais aperçu de la rapidité avec laquelle chacune que l'on m'avait brandi s'était effritée. L'unique café du village était un lieu modeste, fait de bois fatigué et de chaises dépareillées. Une lumière jaune filtrait à travers les persiennes, tamisant la fumée des cigarettes que les habitués laissaient se consumer lentement. J’y retrouvais, chaque jour, les mêmes visages : l’homme au veston élimé qui buvait son aguardente en silence, les trois compères qui refaisaient le monde en portugais rugueux, et ce serveur chauve qui glissait entre les tables comme un automate bien rodé. Tout ici était immuable, comme suspendu dans un temps que le reste du monde semblait avoir oublié. Je trouvais dans cette immobilité un apaisement rare, un sentiment de détachement presque parfait. Il me fallut des semaines pour comprendre que ce silence apparent n’était pas un vide, mais une densité. Chaque murmure portait un fragment d’histoire, chaque regard pesait d’un passé que je n’aurais jamais la prétention de comprendre. Peu à peu, je cessai d’exiger de moi cette solitude absolue, comprenant qu’elle était une chimère, un concept sans chair que le réel avait tôt fait d’éroder. Cela me parut soudain absurde, sans doute en raison du décor dans lequel j'essayais de la créer... Il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre à quel point tout est interdépendant ici. Le bruissement des eucalyptus, la présence silencieuse des habitués du café, les gestes quotidiens que je finissais par anticiper, tout cela formait un tissu dans lequel je m'étais malgré moi inscrit. Je compris que la solitude absolue était une illusion, une abstraction que je voulais imposer à un monde qui, lui, ne fonctionnait que par liens et résonances. Non pas que je voulusse m’intégrer, mais le simple fait d’exister dans ce café, d’y être reconnu sans être interpellé, me suffisait. Je n’avais pas besoin d’être compris, ni même d’être écouté. Laisser les autres parler autour de moi, c’était déjà être là. Avec le temps, j’appris à discerner les nuances du matin au village : l’heure exacte où la première cigarette s’allumait sur la terrasse, le moment où le facteur déposait son sac sur le comptoir avant de commander un café noir. J’appris aussi que J. et H. n’étaient pas seulement des étrangers tombés amoureux du pays, mais des êtres profondément ancrés dans ce territoire, dans ses habitudes, dans son rythme. J’admirais leur capacité à être là sans chercher à posséder, à comprendre sans toujours questionner. Et moi ? J’étais venu pour me perdre, et finalement, je m’étais juste laissé absorber par une autre cadence, un autre relief du quotidien. Parmi les innombrables jobs que j'avais effectués dans la ville, celui de laborantin dans un studio photographique m'avait fait rencontrer Cartier-Bresson, déjà très âgé à cette époque. Nous avions sympathisé autour de ses dessins qui m'avaient donné un mal de chien pour reproduire leur légèreté, m'échinant sur l'absence presque totale de contraste dont ils paraissaient souffrir. Après m'avoir sermonné gentiment, Henri m'avait dit qu'il ne fallait pas que je développe ses images comme moi je l'entendais mais plutôt que je fasse l'effort de réfléchir à ce que lui avait voulu montrer. Puis nous avions enchaîné sur la lecture et il m'avait suggéré de lire L'art chevaleresque du tir à l'arc et le zen, un petit ouvrage rédigé par un Allemand, Herrigel. Dans cet ouvrage, il est question du moment propice où l'archer doit lâcher la corde. Cela ne peut pas venir du vouloir, mais du moment, exactement comme lorsqu'on est dans un moment photographique et que l'on doit appuyer sur le déclencheur. Depuis lors, je n'ai jamais fait de photographie autrement qu'ainsi, en essayant d'éviter de vouloir obtenir quelque chose. Cette photographie qui illustre mon récit n’a rien d’extraordinaire. Et pourtant, elle est juste. Juste pour moi, sans doute, mais cela suffit. Je ne trouvais donc pas cette vérité que je croyais être venu chercher. Mais quelque part entre le silence des eucalyptus et le brouhaha du café, entre la solitude espérée et la présence muette des autres, je découvris une chose plus précieuse encore : la justesse du moment.|couper{180}

Photographie

Une rue dans Paris

Une image trouvée quelque part, au fond d'un carton, surgie d’on ne sait où, peut-être d’un vieux négatif on dira d’un album oublié. J’ai joué avec le contraste, histoire de voir ce qu’il en restait, ce qu’on pouvait en tirer. Rien de bien net, juste une affaire de lumières et d’ombres, de noirs et de blancs enchevêtrés. Un vieux Leica M42, sans doute. Avec un objectif fatigué, un zoom paresseux. Un appareil pas très coopératif qui donne ce genre de point de vue flottant, distant, légèrement flou, comme si le photographe hésitait lui-même sur ce qu’il était en train de faire. Mais quoi, justement ? Il y a ces silhouettes qui passent, un trottoir mouillé, des immeubles en fond de décor. Rien de spectaculaire. Pourtant, quelque chose a fait que le photographe a appuyé sur le déclencheur. Une intuition, un frisson, un écho. Il faudrait pouvoir le lui demander. Pourquoi là, pourquoi maintenant ? Mais il ne sait probablement pas, lui non plus. Il a dû sentir quelque chose, sans trop savoir quoi, et c’est déjà bien assez. C’est une note rapide, griffonnée sur le vif, un instant volé qu’on essaie de fixer en douce. Peut-être même un geste réflexe. Comme si la photographie tenait moins à ce qu’on veut montrer qu’à ce qui nous échappe au moment où on prend la peine d’appuyer. Et après, on regarde l’image, on essaie d’y trouver une raison, un sens, une justification. Mais parfois, il n’y a rien. Rien d’autre que le mouvement, un frémissement à peine perceptible, un équilibre fragile entre ce qui était là et ce qui, déjà, a disparu.|couper{180}

Photographie

Venise 1979

Photographie datant de 1979. A l'époque mon premier appareil, un Nikkormat acheté à tempérament l'année précédente avant de partir en Irlande ( Pâques 1978 ?) Je n'ai pas retrouvé les diapositives couleurs datant de cette époque. J'imagine que P. les a emportées avec elle. Pour en revenir à cette photo, je crois que j'avais peu avant de partir acheté un téléobjectif de médiocre qualité. Cette image doit avoir été prise avec. En revanche bien que la composition de l'image ne soit pas catholique il me semble que je la redécouvre après l'avoir écartée autrefois. L'aspect mal cadré comme a pu en tirer partie le peintre Gerhard Richter dans les années ( 80 ???) le peintre allemand Gerhard Richter et dont j'ignorais totalement l'existence à l'époque. Je retrouve cette tension entre l'idée que je me faisais d'une "belle photographie" et ma révolte aussitôt concernant cette "belle image". En saccageant les règles de la composition à la prise de vue, il me semblait possible ensuite de composer uniquement par les valeurs de gris sous l'agrandisseur. Mais j'étais pas mal influencé par Ansel Adams Cette photographie en noir et blanc, prise par toi en 1979, t’évoque une scène animée sur un bateau, où des silhouettes humaines se mêlent à une composition que tu qualifierais volontiers d’imparfaite. Tu te souviens des circonstances de la prise de vue : ton premier appareil, un Nikkormat, acheté à crédit l’année précédente, et ce téléobjectif, pas vraiment à la hauteur, que tu venais d’acquérir. À l’époque, ce cliché te semblait raté, loin de l’idéal de "belle photographie" que tu poursuivais alors. Tu l’avais écarté, presque oublié. Mais aujourd’hui, en le redécouvrant, tu te surprends à voir autre chose : un potentiel artistique que tu n’aurais pas soupçonné à l’époque. Tu ressens dans cette image une tension qui te ramène à tes propres dilemmes de jeune photographe. D’un côté, tu admirais Ansel Adams, sa rigueur, son génie des contrastes, et cette quête de la perfection technique qu’il incarnait. De l’autre, une rébellion grondait en toi, un refus des règles strictes de la composition, un désir de déconstruire ce qui semblait trop ordonné. Avec ce cliché, tu avais tenté, consciemment ou non, de saboter les conventions : un cadrage malhabile, un désordre assumé, qui te laissait ensuite le soin de rééquilibrer tout cela sous l’agrandisseur, par le jeu des gris et des contrastes. Et puis il y a cette autre influence, que tu n’as comprise qu’avec le recul : Gerhard Richter. À l’époque, tu ignorais son existence, mais aujourd’hui, tu vois dans ton image une résonance avec ses peintures, ses photographies floues ou mal cadrées qu’il a su transformer en art. Comme lui, tu cherchais peut-être, sans le savoir, à transcender les imperfections, à donner du sens à l’accidentel. Cette photographie te rappelle la quête esthétique d'une époque. Alors que tu pensais toujours être décalé, finalement tu ne l'étais peut-être pas tant. Cette photo, mal cadrée mais étrangement vivante, transporte quelque chose que tu n’avais pas perçu à l’époque : une vérité brute, un instantané de vie sans fard, un désordre qui raconte mieux que n’importe quelle composition parfaite. Tu te rends compte aujourd’hui que c’est ce qui te parle, ce qui donne à cette image sa valeur. Et toi, où étais-tu dans tout ça ? Tu te vois, jeune, tiraillé entre tes aspirations artistiques et tes frustrations face à des résultats trop froids, trop "bien faits". Tu t’accrochais à l’idée qu’en "saccageant" volontairement les règles, tu pouvais trouver autre chose : une beauté intuitive, une entitée sauvage, libérée des carcans. Et cette photographie, que tu avais rejetée autrefois, devient aujourd’hui pour toi une sorte de réconciliation. Elle incarne ce moment où tu te débattais avec ton regard, où tu apprenais à te libérer des modèles imposés pour chercher ta propre voie. elle est étrangement calme cette image. Comme on est calme lors d' un accident de voiture. Tu ne peux t’empêcher de penser à cette époque où tu as aussi perdu quelque chose : ces diapositives couleurs, probablement emportées par "P.". Ce détail te touche, comme si cette absence symbolisait tout ce que tu n’as pas pu retenir de ces années. Ce noir et blanc, c’est tout ce qui te reste, mais il suffit à raviver les fragments d’une époque révolue. Avec le recul, tu comprends que cette photographie est plus qu’une image. C’est un instant, une tension, un écho de ton évolution artistique et personnelle. Elle te rappelle que l’art est souvent un processus fait de tâtonnements, de révoltes et de hasards, et que le regard qu’on porte sur une œuvre change avec le temps.|couper{180}

Photographie

Tropismes photographiques

Ces mouvements imperceptibles et souterrains qui traversent les êtres, sont au cœur de la sous-conversation de ce premier texte. Du moins je l'espère. Les tropismes, dans la vision de Nathalie Sarraute par exemple, sont des impulsions psychologiques primaires, des réactions intérieures et instinctives à des stimuli émotionnels ou sensoriels, qui se manifestent sous la surface des mots et des gestes.|couper{180}

Photographie

Le train

Train pour Karachi Photographie : Patrick Blanchon Parti de Quetta la veille au soir, j’ai décidé de prendre le train pour Karachi. Cela fait deux mois que je végète dans ma chambre d’hôtel miteuse. J’ai installé un train-train dans l’attente d’une réponse du groupe avec lequel je dois traverser la frontière afghane. Dès que les premières voix lancinantes de femmes envahissent la rue, projetées par les haut-parleurs dès tôt le matin, je descends dans la grande salle pour prendre mon thé. J’échange quelques mots brièvement avec les jeunes qui aident à la manœuvre de l’établissement, et une fois le breuvage amer bu, je sors me balader vers le centre-ville, mon Leica à l’épaule. Il y a un camp de réfugiés le long de la route poussiéreuse. Des gamins jouent avec un rien, et les femmes discutent en préparant le repas à même le sol de terre battue. Un peu plus loin, le centre-ville avec le grand bazar dans lequel j’aime m’enfoncer, porté par les odeurs fortes d’épices et les couleurs bigarrées. Je termine régulièrement ma promenade par l’Intercontinental, perché sur la colline. Je bois un Nescafé dans une jolie tasse en porcelaine, puis je redescends vers l’hôtel Osmani. Le train arrive en gare avec une demi-heure de retard. Je m’engouffre dans la cohue qui grimpe dans les wagons et m’installe près d’une fenêtre. Enfin, quelque chose de neuf à regarder : une femme entre deux âges pèle méticuleusement une orange. Cela va m’occuper une bonne vingtaine de minutes au moins. Je reste fasciné par l’extrême dextérité et l’élégance de ses gestes. Des conversations naissent peu à peu dans le roulis du train qui vient de s’ébranler. Je ne comprends rien à cette langue si rapide, qui me paraît presque enfantine — une sorte de gazouillis accéléré. Je me sens bien, emporté à nouveau vers l’inconnu. Je continue à observer. Il y a de nombreuses haltes jusqu’à Karachi. Peu à peu, le crépuscule tombe vers 17h30, et les gares sur le trajet ressemblent à des décors hollywoodiens. De petites baraques éclairées de lampions, des vendeurs de chapatis qui gesticulent en souriant. Je n’avais pas vraiment remarqué jusque-là, mais dans ce pays, tout le monde sourit pour un oui ou pour un non. Ce sourire n’a sans doute pas la même valeur qu’en France. Du reste, en France — quand j’y pense — on ne sourit pas vraiment. C’est bien pour ça que je l’ai quittée il y a trois mois. Toutes ces micro-histoires que je pourrais m’inventer ici, dans le train, me paraissent extraordinaires. Et pourtant, à aucun moment je n’ai la force, ni l’envie, de saisir mon calepin pour noter quoi que ce soit. Une nouvelle station encore. Toujours le même rituel. D’abord les vendeurs de thé à la cardamome, en premier. Il faut qu’il soit brûlant. Un passager, tout à l’heure, a engueulé un vendeur à un autre arrêt parce que le verre servi était tiède. Après les vendeurs ambulants, les mendiants grimpent. Il y en a de toutes sortes : des culs-de-jatte, des aveugles, des manchots, qui tendent leur sibylle de wagon en wagon. Étrangement, aucun ne trébuche. Ils traversent mon champ de vision avec une rapidité formidable pour redescendre agilement sur le quai quelques secondes avant que le train ne reparte. Je m’assoupis enfin quelques heures. Au matin, je vois un homme en pleine prière juste devant moi. Je lui souris et, sans lui demander, je le photographie. Il ne me regarde même pas, concentré dans sa connexion. Je me souviens alors que, comme ici au Pakistan ou en Inde, le tourisme est souvent vu comme une sorte de bestiole exotique sans intérêt véritable. Je regarde défiler le paysage par la fenêtre. Une terre rouge et aride, avec parfois des trouées de verdure et d’eau qui concentrent la population. Je vois les hommes travailler dans les champs à mains nues. Ici, pas de grosses machines, pas de tracteurs. Enfin, nous arrivons en gare de Karachi. Je descends sur le quai. Il fait une chaleur étouffante. Il me faut trouver une nouvelle chambre d’hôtel. Peut-être arriverai-je enfin à écrire toutes ces impressions de voyage que je laisse filer, accompagné par la peur de ne pas pouvoir les retenir.|couper{180}