novembre 2023

Carnets | novembre 2023

08 novembre 2023-3

On n’erre pas pour atteindre un but, même au hasard. On erre pour s’en libérer. Pour se délier des finalités qui ne sont pas les nôtres, mais des implants, des lignes de code sociales. On erre pour examiner la pente. Observer la chute des leurres. Les miroirs aux alouettes, en nous et autour de nous. Quelque chose, un jour, ne colle plus. Tu refuses. Tu te cabres. Tu sors du rang. Et te voilà sans objet, sans fonction, sans rôle. Pauvre. Cette pauvreté, tant redoutée par le clan, devient une valeur inversée. Le meilleur du pire. Une boussole détraquée qui, pourtant, t’indique la seule direction fiable : l’errance. Et cette pauvreté, que cache-t-elle ? Voilà la vraie question. Tu pars. Pour réparer, en tremblant, quelque chose de cassé. En toi. Avant toi. Tu changes de visage. Tu en voles. Tu survis en métamorphose. Et un jour, tu rencontres un noyau. Un moteur. Ce que tu crois être ton être. Mais il ne l’est pas. Il ne l’a jamais été. Et tu luttes. Contre l’ange. En sachant déjà que tu perdras. Tu vas au bout. Et là, rien. Rien ne t’attend. Et cette déception nue t’éclaire. Elle balaye d’un revers tous les espoirs mal fagotés. Tous ces espoirs qu’on t’avait vendus, gamin. Alors, que faire ? Ouvrir les mains. Les bras. Entièrement. T’offrir, malgré tout. Car tout le monde se trompe. Errant ou non. C’est comme dans Hesse. Le roman que tous les adolescents lisent, fiévreux. Et auquel ils ne comprennent rien. Et toi, tu souris. Le sourire d’idiot que tu tailles sur ton visage pendant que le monde court, affairé. Tu le regardes passer. Et tu restes là. sous-conversation … errer… pas pour trouver… non… pour fuir… mais non, pas fuir… pour désactiver… pour éteindre… ces buts… pas les tiens… jamais les tiens… insérés… programmés… et maintenant quoi ?… vide… sans objet… tu te tiens là… ridicule… et cette pauvreté… elle pue pour eux… mais pour toi, non… elle brille… changer de peau… encore… survivre, oui, mais à quoi bon… un noyau… non, une illusion… encore une… tu luttes… oui… tu sais déjà… tu perds toujours… mais tu continues… pourquoi… et ce rien, ce rien au bout… c’est presque beau… presque… alors tu ouvres les bras… tu n’attends plus rien… le monde court… toi tu souris… idiot ? peut-être… mais présent… note de travail Ce texte est une trajectoire. Une sortie du langage fonctionnel, du social, des injonctions. Il parle depuis un lieu reculé, un arrière-pays de l’âme. L’errance y est une forme d’éveil, mais aussi une douleur — celle de n’avoir plus de rôle à jouer, plus de masque à porter. Le sujet se sait hors du monde. Il ne le pleure pas. Il l’observe. Avec détachement. Il n’essaie pas de revenir. Il cherche une vérité nue, débarrassée de toute mise en scène. Le combat avec l’ange évoque Jacob. Il renverse la honte : ne pas gagner est ici un honneur. Ne pas avoir de but est une victoire paradoxale. Mais la phrase-clé est celle-ci : "tout le monde se trompe qu’il erre ou non." C’est une réconciliation. L’errant n’est pas un héros. Le fixe n’est pas un esclave. Tous se trompent. Et cette conscience partagée produit, chez le sujet, un sourire — ce fameux "sourire d’idiot". Un sourire de Bouddha, peut-être. Ou de clown. Ce texte est une forme de sagesse nihiliste. Il ne propose rien. Il ne sauve pas. Mais il voit. Il voit très bien. Et cela, dans notre époque aveugle, est déjà une réponse.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

08 novembre 2023-2

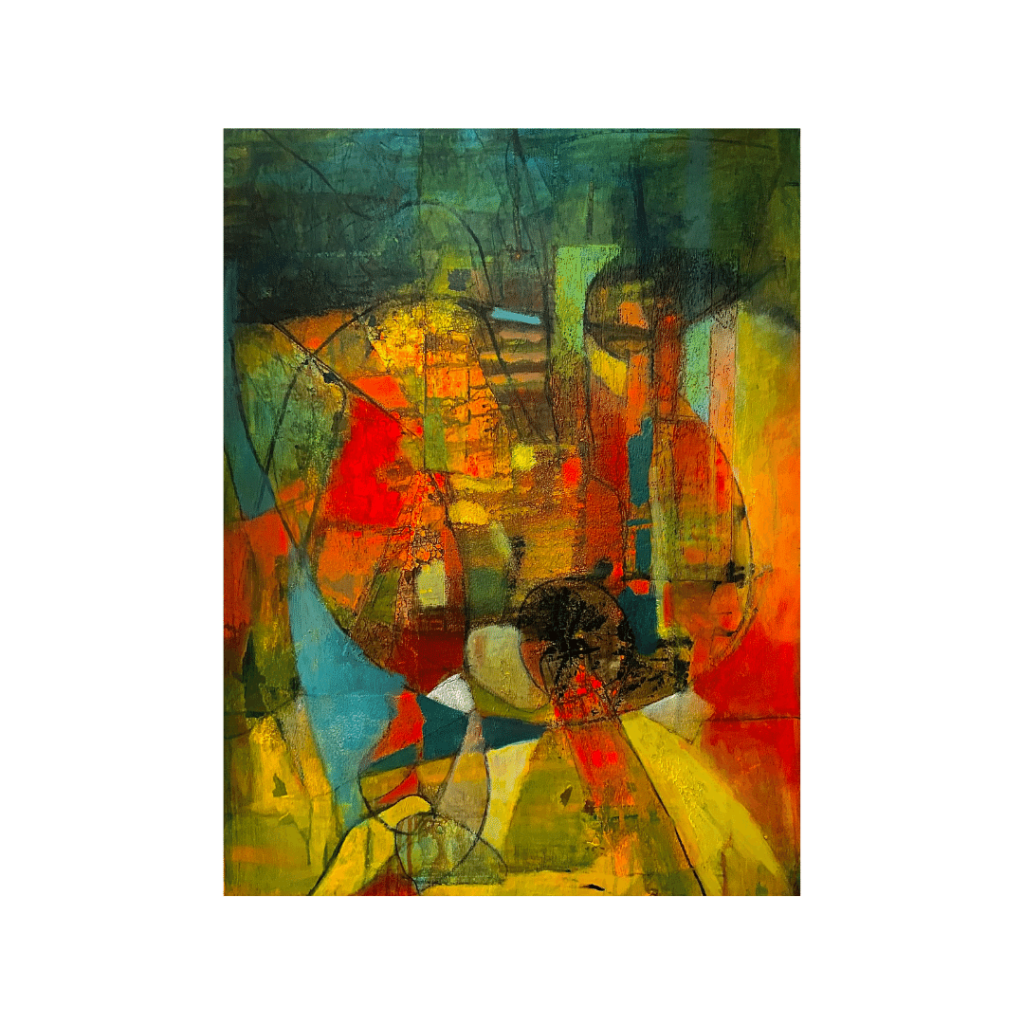

Je lis sur ma tablette un passage de "Tumulte", de F.B. Il parle de typographie, longuement. Et soudain, ça me frappe : je ne connais presque rien à tout ça. Les guillemets français ? « ALT 0171 » pour l’ouvrant, « ALT 0187 » pour le fermant. Une recherche Google et le monde s’ouvre. On conseille WordPress en mode éditeur de code. Je teste. Mais le visuel fait tout aussi bien le travail. Alors ? À quoi bon tant de rigueur ? À quoi servent les guillemets, ces marques qu’on croit maîtriser depuis l’école, intuitivement. Puis je lis : discours rapporté, expression mise en relief, ironie. Tout un champ lexical de la distance. Et puis vient l’espace insécable. Deux formes : normale et fine. Jamais utilisée. L’ignorance m’interpelle. Un an chez un imprimeur et je ne sais rien de ça. Où était ma tête à l’époque ? La mise en page, cette géométrie secrète de la pensée. Ces flashs de lucidité me visitent plus souvent. Ils éclairent l’ignorance. Et la distance que j’ai prise, peut-être pour ça, avec certains groupes, certaines discussions. Comme une langue que je ne parle pas. Comme le chinois. Et quand je ne comprends pas, je me tais. Je pars. Je m’isole. J’ai fait ça toute ma vie. Et j’en paie le prix. Encore aujourd’hui, je suis ce cancre qu’on m’a dit. Apprendre à l’oreille. Comme un gitan apprend la musique. C’est ce que je suis. Pas une honte. Une résistance. Une réponse. Mais à force de lire, on comprend que l’oreille seule ne suffit pas. Pas si l’on prétend écrire. L’exigence arrive avec le temps. L’envie de dire juste, au plus net. Et même typographiquement. Justifier les paragraphes ? Peut-être pas. Je préfère les lignes en escalier. Les textes lisses m’irritent. Comme ces visages lisses, ces discours. Comme ces saboteurs et escrocs polis jusqu’à l’ennui. Je pense à "Le sabotage amoureux", Nothomb, 1993. Hier, rendez-vous avec le banquier. Un jeune au brushing de gamer. Il me propose une somme ridicule en facilité de caisse. Je proteste. Il me parle du Covid. De la guerre. Des entreprises. Je me retiens. Ce n’est pas le moment. Ce n’est jamais le moment. Alors je souris. Je dis que ça va s’arranger. Optimisme obligatoire. Deux heures de route pour qu’il me dise : « Ce temps n’existe plus. » Sur le retour, il fait beau. Lumière d’automne. Rouille et or. La voiture glisse sans encombre. Pas de voyant. Pas de bruit. Juste ce sentiment : je peux faire sans ce découvert. Je le fais déjà. Je pense m’arrêter chez Action. Acheter pinceaux, couleurs. Mais j’ai déjà tout. Il suffirait de nettoyer ceux que j’ai. Pas la peine. Pas d’achat. J’accélère dans la côte, chasse ces pensées. L’après-midi, je peins. Bandes de 10 cm, sur papier. Bleu, jaune, rouge. Superpositions. Dix couches. Lent enfouissement du rouge, retour au brun. Réaction avec le jaune, le bleu. Il y a un mystère dans la couleur. Elle se suffit à elle-même. Quand tout le reste – le verbe, le code, la dette, la banque – devient superflu. Alors on peint. On entre dans la couleur comme dans une prière. On s’éloigne. Du spectacle. Du chaos. Illustration : huile sur toile. sous-conversation … les guillemets… ces petites choses… comment ai-je pu ne jamais… l’espace insécable… et ce mot… "insecabilis"… imprimeur, oui… toute une année… rien retenu… rien su… à quoi pensais-je… chinois… oui, c’est ça… cette langue étrangère… je n’y comprends rien… alors je me tais… je me sauve… le cancre… toujours lui… il revient… il s’accroche… il s’installe… le banquier… le brushing… le sourire… moi, dans le bureau… trop poli… trop vide… la lumière… oui… la route… les arbres… ça, je comprends… les couleurs… elles… elles parlent… pas besoin de guillemets… elles s’en foutent, les couleurs… note de travail Le sujet s’éveille à la typographie comme on s’éveille à une langue ancienne : avec retard, mais avec une intensité particulière. Ce qu’il dit ici, ce n’est pas simplement qu’il ignore les règles, c’est qu’il découvre à quel point cela le touche. Le manque de rigueur devient le symptôme d’une honte plus ancienne, plus intime : l’enfant qui se tait, l’adulte qui fuit. La scène avec le banquier est saisissante. C’est une humiliation tranquille. Polie. Le refus n’est pas brutal, il est d’autant plus violent. « Ce temps n’existe plus. » Tout est dit. Mais ce texte n’est pas un repli. Il opère une reconquête. Par la peinture. Par la couleur. Par le geste. Le sujet refuse la lisibilité des temps modernes. Il veut l’écart, la faille, l’irrégularité. Il préfère les marges au centre. Il préfère les lignes en escalier. C’est une esthétique. Mais aussi une éthique. Ce texte est une manière de dire : je continue.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

08 novembre 2023

Aveuglé. Qui me le dit ? Sinon celle ou celui qui ne se montre jamais. Qui fuit. Qui invente. Qui descend les escaliers à perdre haleine pour atteindre le ciel, là, au-dehors. Le grand ciel. Et dessous, les collines. Et sur les joues, la brise. Aveuglé, oui. Mais comment ? Pourquoi ? Repli de l’œil. Retournement. Refus. Isolement. On me demande. Je ne sais quoi dire. Je ne sais même pas que je suis aveugle. On dit que je réponds à côté. Que je suis brouillon. Et à force qu’ils me le disent, je le vois. Par eux. À travers eux. Alors je parle à travers celui qu’ils voient. Je cherche leurs mots. Les mots qu’ils veulent entendre. Mais en creux. Avec leurs ombres. Leurs échos. Aveuglé, j’avance. À tâtons. Mon corps sent. Par les chocs. Les peaux. Les matières. Les odeurs. Le son. Le bâton. Ai-je peur ? Ai-je envie de voir ? Je ne sais plus. C’est lui qui me guide. Par la main. Par la voix. Par l’absence. Il dit : N’essaie pas de voir. Invente. Transforme. Grimpe. Cueille la branche. Atteins l’aubier. Fais-toi un arc. Des flèches. Il grimpe avec moi. Même désir. Même sang aux genoux. Même plaisir, là-haut. Proche des nuages. Ou alors, redescends. Essaie le lance-pierre. Aveuglé par cette idée, je tâtonne dans l’atelier de couture. Je prends les ciseaux. Je découpe une chambre à air. Je cherche une fourche, le V d’aveuglé. J’attache. Je tends. J’envoie la pierre. Tire, et tu verras. Aveuglé par l’amour du hasard, je lance. J’étudie le ricochet. Comment atteindre le but sans le viser. Sans vouloir. Juste être. Refuser ce qui les pousse, les lie, les oblige. Vaincre crainte et désir. Aveuglé par le désir de voir ce qui a été vraiment vu. L’éclat premier. Mais si je l’avais seulement rêvé ? Et alors, les écailles remplacent les paupières. On les ferme. Volet de fer. Retour à la nuit première. À la solitude sans étoile. On sait désormais qu’on est aveugle. C’est un premier pas. On titube. On tombe. On se relève. Et on voit. Oui. On les voit. Comme je vous vois. C’est du jamais vu. sous-conversation … aveuglé… encore ce mot… il revient… il gratte… qui l’a dit ?… est-ce que c’est vrai ?… je descends… je cherche… j’ouvre… j’essaie… je sens le vent… c’est réel ça ?… ou bien encore… le bâton… les chocs… les sons… les peaux… c’est mon corps qui voit… pas mes yeux… il dit… grimpe… fabrique… invente… il parle encore ?… ou bien est-ce moi maintenant… lancer la pierre… ne pas viser… juste… laisser… juste laisser partir… je ne veux plus… voir comme eux… je veux… autrement… et maintenant… les écailles… le noir… je tombe… mais je sais… je sais que je suis aveugle… et soudain… j’y vois… oui… j’y vois… note de travail Ce texte est un poème de la cécité. Mais d’une cécité active, pleine, agissante. Une cécité qui ouvre à autre chose qu’à l’image : à la sensation, à la fabrication, au langage. Ce que le sujet dit ici, c’est son refus du visible normatif. Il ne veut plus voir comme il faut. Il veut sentir. Inventer. Il veut créer sa propre voie. La figure du "il", qui guide, est ambivalente. Est-ce une voix intérieure ? Une mémoire ? Un double ? Un père idéalisé ? Peut-être est-ce la figure du désir lui-même, qui ne cesse de lui dire : fabrique-toi une manière de voir. L’écriture du texte suit une courbe initiatique. On commence dans l’égarement, l’ignorance. On finit dans la reconnaissance de la cécité comme ouverture. C’est une acceptation radicale. Un retournement. Une conversion. Et cette dernière phrase : “c’est du jamais vu”. Oui. Ce n’est pas un jeu de mots. C’est une vérité clinique. Le sujet a trouvé un autre regard. Celui que personne ne peut lui prendre. Et cela, c’est déjà une guérison.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

7 novembre 2023-4

Ces défauts que l’on remarque si vivement chez les autres. Et toute l’énergie perdue à les ruminer, à comparer, à maugréer. Billevesées. Car souvent, ce sont les nôtres. On s’en venge, en quelque sorte, en les soulignant chez autrui. Si seulement on faisait pareil avec les qualités. Se taire, parfois, c’est un acte de vigilance. Vis-à-vis de ces pensées rances — jalousie, comparaison, rancune. Quand elles pointent le bout du nez, les laisser filer. Ne pas leur donner la voix. Je me suis toujours désintéressé des ragots. Je trouve qu’ils participent à la médiocrité générale. Mais peut-être est-ce une erreur. Peut-être que sans ragots, un quartier, un village ne tient pas. Peut-être que la rumeur est le ciment discret des liens sociaux. On dit que le communisme a tenu en Russie par le ragot et la délation. Comme la France sous l’Occupation. Et pourtant, les communistes, ici, ont fait la Résistance. Paradoxe. Comme toutes ces femmes tondues à la Libération, dénoncées — à voix basse, par jalousie ou vengeance. Rien n’est jamais univoque. Le père de mon père ne critiquait jamais personne. Ça m’avait frappé enfant. Et ce salut, distant, juste une poignée de main. Mon père, lui, ne l’embrassait pas. Son grief ? Un mot : lâcheté. Alors il s’est construit à l’inverse. Il s’est engagé jeune, a fait la guerre en Corée. Un courage fabriqué pour réparer la honte paternelle. Mais ce courage est devenu à mes yeux une pantomime. Tandis que le silence du grand-père prenait, peu à peu, l’étoffe d’une sagesse. La perspective change. Avec les années. Avec les traversées. Ce qui me trouble, ce sont les rôles figés. Au théâtre, au cinéma, dans les livres. Des types. Des fonctions. Des masques. Comme si chacun recevait, dès la naissance, un petit paquet de cartes avec lesquelles jouer toute sa vie. Quelle absurdité. Rien n’est gravé dans le marbre. Et c’est heureux. Peut-être que c’est cela qui rassure : cette possible mobilité, cette résistance aux archétypes. On se raccroche à des idées, non parce qu’elles sont vraies, mais parce qu’elles sont partagées. 10 000 morts. Un chiffre. Hier encore 7700. Troisième position aux infos, après les tempêtes et… je ne sais quoi. La guerre devenue statistique. Comment les rédactions hiérarchisent-elles l’horreur ? Et pourquoi est-ce que je m’y attarde, moi qui coupe la radio en traversant la campagne, juste pour ne pas être seul en silence. Pour participer, malgré tout, au grand ragot général. Finalement, ne pas aimer les ragots, c’est déjà en être dépendant. Hier, j’ai parlé de présence sur la toile. Ce mot a bloqué. Alors j’ai parlé d’énergie. Et là, soudain, ça parlait aux élèves. Hier aussi, appel de JL. Préparation de l’exposition à P. J’en serai l’invité d’honneur. Deux animations à assurer. C’est bien. S. sera à Paris. Moi, occupé. Le weekend passera. Je ne tournerai pas en rond. Illustration : Exposition des enfants d’une MJC au Prieuré de Charrières, Drôme. sous-conversation … ces défauts… encore… je les vois chez eux… mais est-ce que… c’est moi… aussi… oui, sans doute… tais-toi… ne réponds pas… laisse passer… mais ça pique quand même… cette comparaison… elle revient… le grand-père… silence… le père… guerre… qui a raison… qui ment… qui sauve la face… et moi… je fais quoi avec ça… les masques… les rôles… je n’en veux pas… mais est-ce que j’en porte un… 7700… 10 000… je coupe la radio… je veux pas savoir… mais je veux pas être seul non plus… parler de présence… ça bloque… dire énergie… là oui… ça passe… alors je le dis… et je prépare… je m’occupe… je m’accroche… je repousse le vide… note de travail … ces défauts… encore… je les vois chez eux… mais est-ce que… c’est moi… aussi… oui, sans doute… tais-toi… ne réponds pas… laisse passer… mais ça pique quand même… cette comparaison… elle revient… le grand-père… silence… le père… guerre… qui a raison… qui ment… qui sauve la face… et moi… je fais quoi avec ça… les masques… les rôles… je n’en veux pas… mais est-ce que j’en porte un… 7700… 10 000… je coupe la radio… je veux pas savoir… mais je veux pas être seul non plus… parler de présence… ça bloque… dire énergie… là oui… ça passe… alors je le dis… et je prépare… je m’occupe… je m’accroche… je repousse le vide…|couper{180}

Carnets | novembre 2023

7 novembre 2023-3

Plutôt que de s’opposer, se cogner, se blesser — à seule fin de prouver que le mur est là — peut-être faut-il imaginer une autre issue. Non pas nier le mur, non pas l’ignorer. Mais le penser autrement. Non comme un obstacle ou une douane, mais comme un passage. Je pense à cette sculpture de Jean Marais, place Marcel Aymé. On y voit un homme surgir d’un mur — bras, jambes, tête — c’est Dutilleul, le Passe-Muraille. Un personnage falot devenu légendaire. Fantastique, drôle dans l’enfance. Bouleversant avec les années. Traverser les murs, est-ce vraiment un don ? « Il possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. » Cette dernière expression, "sans en être incommodé", me frappe aujourd’hui. Elle dit tout : le problème ne vient pas tant de l’acte, que de ses conséquences. Passer sans encombre, c’est s’éloigner des autres. C’est sentir qu’on a franchi quelque chose que d’autres n’ont pas franchi. Et cette singularité, tôt ou tard, nous isole. Nous désigne. Nous arrache. C’est un passage à l’acte. Un vrai. Et il y en a de toutes sortes. Certaines lumineuses, d’autres destructrices. Mais l’art, lui, n’est pas un ornement. Ce n’est pas seulement un objet qu’on suspend ou qu’on archive. L’art, c’est un passage à l’acte. Le mur qu’on traverse, c’est celui qu’on portait en soi. Et soudain, on le franchit, presque malgré soi. Parce qu’on découvre qu’on en est capable. Alors vient la question de la mission, de la vocation. Cette distinction posée par Alexandre Havard. Qui suis-je ? Qu’est-ce qui me meut vraiment ? À quoi suis-je appelé ? Et je repense à Castaneda. À Don Juan. À cette idée de récapitulation. De passer les murailles de l’autobiographie. Ces prisons qu’on entretient nous-mêmes, par peur du Grand Dehors. Traverser ces murs, ce n’est pas de la force brute. Ni de la ruse. Ni une manipulation. C’est une affaire d’amour. D’amour dans son expression la plus fine, la plus atomique. Ce qui fait danser le monde. Ce qui lui donne sa cohérence secrète. Traverser, c’est aimer. C’est croire qu’une autre réalité existe. Et que cette réalité n’est pas à chercher ailleurs, mais juste là, derrière le mur. Il suffit de tendre la main. sous-conversation … le mur… encore… il revient… toujours… obstacle ou passage ?… et si c’était moi le mur ?… Dutilleul… il passe… il traverse… mais sans douleur… pourquoi ça me dérange ?… je passe moi aussi parfois… sans savoir… et alors ?… je suis seul après ?… différent ?… coupé ?… l’art… oui… pas une chose… un geste… un passage… mais est-ce que j’ose encore ?… ils disent mission, vocation… et moi je cherche… je cherche… sans savoir où aller… je voudrais… je voudrais traverser… vraiment… mais si je perds tout en traversant ?… et si je ne trouve rien de l’autre côté ?… et si… et si c’était ça… aimer vraiment… à l’échelle du monde… danser comme une particule… devenir un passage… note de travail Ce texte est une topologie. Il pense l’espace psychique comme un lieu clos qu’il faut traverser. Le mur ici est le symptôme, l’obstacle, mais aussi le point d’émergence du désir. C’est un seuil. Un miroir. Un passage potentiel. Le sujet ne se demande pas tant comment casser le mur, mais comment y passer sans s’abîmer. Ou plutôt : comment traverser le mur sans le trahir. Sans trahir ceux qui ne peuvent pas. L’image du Passe-Muraille est brillante. Elle dit le fantasme d’un pouvoir. Mais aussi la solitude qui l’accompagne. L’exception coupe du commun. Elle isole. Et puis il y a cette réorientation vers l’art. L’art comme passage à l’acte. Une manière d’éprouver le réel en le traversant. En l’habillant de formes. En laissant une trace. Et là surgit une question clinique : est-ce que traverser suffit ? Ou faut-il aussi transmettre, restituer ? Peut-on traverser seul ? À la fin, la réponse semble pointer : l’amour comme passage. Non pas romantique. Mais physique. Atomique. Une force de liaison entre les choses. L’amour comme cohérence. Comme énergie de traversée. Ce texte est un passage. Il est lui-même un acte.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

7 novembre 2023-2

Dernier jour des vacances. Un dimanche. J’ai attendu. Patiemment. Rien n’est venu. Trop de soucis. Trop d’idées noires. Assis en plein cœur d’une apocalypse, l’attente prend deux visages. Le pire, le meilleur. En joue. Et moi, figé. Ni cri, ni geste. Une apathie, mais déterminée. Une tension contenue. Je consulte mes comptes. L’application mobile. Un coup sec : 3000 euros prélevés par l’URSSAF. Sidéré. Écrasé. Aucun avertissement. Juste la frappe. Le rouleau compresseur des machines. L’inhumanité automatisée. Tu veux être indépendant ? Paie. Alors je cherche mon souffle. Ma voix. Mon œil. Je cherche à résister. À ne pas devenir ce qu’on m’impose. Cette culpabilité. Ce sentiment d’être un délinquant. Je me débats comme un gardon au bout d’une ligne. Et je me dis : n’ajoute pas du malheur au malheur. Reviens. À toi. À l’oubli. Les mains vides. La toile blanche, tendue sur le chevalet. Linceul ou robe de mariée. L’attente la tient, suspendue. Ne pas la souiller pour rien. Il faudrait un désir. Non une raison. Remonter. Depuis les profondeurs. Les rivières. Jusqu’à l’océan. S’ébrouer dans l’immanence. Se perdre. Vraiment. Pour, peut-être, enfin, se retrouver. Mais tu le sais : il suffirait d’agir. De peindre. De poser la matière. Pourquoi ne le fais-tu pas ? Parce que tout appelle. Tout sollicite. Tout te persécute. Et ton seul refus, c’est celui d’obtempérer. Encore cette idée de lutte. Tu veux des écueils pour te dire marin. Foutaise. Taire tout ce qui est vain. Renoncer à s’accrocher aux débris. Ce n’est pas en voulant être un bouchon qu’on échappe au naufrage. Veux-tu vivre ? Même ça n’est pas une pensée. C’est une fuite. Fais la liste des prétextes. Des alibis. Fuir la réalité, est-ce une façon de la comprendre ? La tienne ? Une sorte de pari perdu d’avance. Abandonne les martingales. Laisse partir les vieux Eldorados. Comme cette molaire que le dentiste emporte, en te demandant si ça fait mal, avec son accent espagnol. Le jeu. Tu joues. Tu perds. Gagner ne t’intéresse plus. Comme Giacometti, retire. Ôte. Gratte. Jusqu’à l’os. Jusqu’à la vérité nue. Jusqu’au trait. L’attente est un creuset. Boue. Merde. Plomb. Et l’oubli nécessaire de tout rêve de conquête. Si tu survis, qu’importe le but. Ce qui compte, c’est le voyage. C’est le processus. sous-conversation … encore rien… toujours rien… rien venu… mais qu’est-ce que j’attends… c’est flou… c’est lourd… c’est trop… et puis ce choc… 3000… URSSAF… sans prévenir… la violence… sèche… digitale… administrative… je suis puni ?… pourquoi ?… je n’ai rien fait… ou trop fait… ou mal… la toile… blanche… robe ou suaire… j’ai peur d’y poser quoi que ce soit… j’ai peur de salir… peur de rater… je ne veux pas… mais je veux… je fuis… mais je reste… je résiste… mais à quoi… je suis ce poisson… ce bouchon… ce creuset… j’en ai marre des métaphores… et pourtant… encore une… encore une pour survivre… note de travail Ce texte est un basculement. Il commence par un rien. Un silence. Une attente vide. Mais très vite, il y a le choc : 3000 euros prélevés sans préavis. Ce n’est pas l’argent, seulement. C’est ce que cela signifie : être pris dans un système qui ne voit pas, qui ne répond pas, qui frappe. Alors le sujet recule. Il cherche un lieu à lui. Il ne le trouve pas. Il vacille. Et puis la toile. La peinture. Ce lieu ancien. Ce lieu possible. Mais elle reste blanche. Elle effraie. Ce qui est à l’œuvre ici, c’est une lutte entre l’anéantissement par l’extérieur (l’administration, le monde) et la survie par le geste intérieur. Le texte est un champ de bataille. Une dialectique violente. Le narrateur oscille : il veut vivre. Il doute. Il se moque de lui-même. Il se relève. La référence à Giacometti est parfaite. Le travail par retrait. Le refus du superflu. Le retour à l’os. À l’essentiel. Et à la fin, il y a cette phrase : le processus. Ce n’est pas une morale. C’est une issue. Il dit, simplement : si je peux encore parler, écrire, peindre, alors je suis vivant. Malgré tout. Ce texte est une catharsis. Une survivance. Un combat.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

07 novembre 2023

Plutôt que foncer dans le mur pour prouver qu’il est là, peut-être faudrait-il le regarder autrement. Pas comme une frontière, mais comme un seuil. Je pense à la sculpture de Jean Marais, place Marcel Aymé. Le Passe-Muraille. Dutilleul sort du mur — bras, tête, jambes. Gamin, ça faisait rire. Aujourd’hui, ça serre. Il passe à travers les murs, oui. Mais « sans en être incommodé ». Et c’est ça qui frappe : il ne ressent rien. Il traverse. Et plus personne ne peut le suivre. Il devient à part. Et à part, c’est bientôt ailleurs. Puis seul. Passer le mur, ce n’est pas un super-pouvoir. C’est une mise à distance. Un arrachement. Un passage à l’acte. L’art, ce n’est pas du décor. C’est ce moment-là. Quand on traverse ce qu’on ne voulait pas voir. Le mur qu’on portait en soi. Et qu’on passe — sans l’avoir vraiment prévu. Là commence autre chose. La mission, peut-être. La vocation. Pas un métier, un appel. Un truc qu’on n’a pas choisi, mais qui nous a repérés. Comme chez Don Juan, dans Castaneda : il faut tout récapituler, voir ce qu’on a enfermé, ce qu’on a refoulé dans nos petites vies construites. Traverser tout ça. Non pas pour briller. Mais par amour. Le vrai. Celui qui ne se voit pas. Celui qui fait danser le monde.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

06 novembre 2023

Pluie, vent, et déjà ce froid mordant. La facture de régularisation EDF est tombée. Salée. On a beau faire attention — lumières, multiprises, ordinateurs — rien n’y fait. C’est le toit qu’il faudrait refaire. Mais impossible. On sent poindre une mentalité de pauvre. Celle que j’ai toujours fui, même dans les pires moments. Le rouleau compresseur avance, et l’âge nous rend plus vulnérable. On se plaint déjà des articulations. Et la jeunesse hante, comme un fantôme. Rien ne soulage. Pas même l’horreur du monde. Hier, une femme dans l’Ouest, maison inondée, dit : je voudrais partir… je voudrais mourir. Cela se comprend. Moi aussi, parfois, je l’ai pensé. Trop d’absurdité. Trop peu de recul. Le stoïcisme a ses limites. Une avidité louche à se plaindre. Faire face. Toujours ce mot d’ordre. Héritage ? Reflet d’une tradition de survie. Hier soir, au vernissage de X. Trois peintres. Hommage à leur ancien professeur, mort du pancréas. J’apprends que sa fille a bradé toutes ses toiles. Pas la place. X a récupéré deux dessins, encadrés chez Action. Plus de carburant. J’ai pris la Twingo. Pare-brise embué malgré la ventilation. Dix-sept kilomètres dans la buée. Face à moi, des phares plein feu. Sauvagerie générale. On y entre ou pas ? Allumer ses pleins phares, vaille que vaille ? Non. Refuser. Garder quelque chose. Un peu de fierté. De dignité. À l’exposition, beaucoup de monde. P. a exposé un tableau inspiré de Bram Van Velde. Belle tentative, mais trop de travail tue le geste. Lissage, essuyage, excès de contrôle. Je rêve de matière. D’Anselm Kiefer. Ce n’est pas la couleur ou la composition qui manquent : c’est la vie. Peut-être cette absence dépasse les toiles. Peut-être est-ce un prisme. Je rentre, ébloui par les phares. 7700 morts. Comment rendre ça en peinture ? Kiefer, encore. Ce paysage blanc, strié de noir. Une manière élégante de refuser la sauvagerie. J’apprends qu’il écrit beaucoup. Des livres. Je ne savais pas. Je l’ai vu à Avignon. Son père était nazi. Lui, parle un français impeccable. Hésite à peine. Impeccable. Je termine la journée avec La fin du monde en avançant de Bergounioux. Il parle de sa Corrèze qui disparaît. Il cite Michelet, Kant. Kant, à Königsberg, sa ponctualité légendaire. Les cuisinières réglaient leurs plats sur son passage. Jusqu’au jour où, poussé par l’actualité française, il sort plus tôt. Le rôti brûle. Le gâteau aussi. Querelles. Deux heures de sommeil. Un rêve. Mon père, torse nu sur le canapé, en pacha. Comme autrefois. Et ce texte de B. sur son aïeul, soldat de la Grande Guerre. Deux ans. Initiation virile. Bon pour le service, bon pour les filles. Une copie carbone du père. Et les guerres légitiment l’homme. Combien de meurtres, de trahisons, pour oser se dire "j’en suis un" ? Le même que mon père. Mais sans les légendes. On se réveille dans un corps étranger. Rien ne nous regarde. L’imaginaire est parti. Les démons aussi. Voilà comment on vieillit. Illustration : Il y a quelques jours, en allant poster une lettre recommandée, un rayon de lumière a frappé l’église de mon village. sous-conversation … encore cette facture… encore… malgré les efforts… toujours plus… et le toit… toujours pas… le froid passe… entre les lames… pauvre… ce mot… il colle… je ne veux pas… mais il est là… la femme… noyée… moi aussi… parfois… oui… mais pas de larmes… pas de drame… juste… l’impossibilité de rire… faire face… mais à quoi ?… toujours à quoi ?… le vernissage… les toiles… trop lisses… trop calmes… trop mortes… et moi… je veux du Kiefer… du noir… du vrai… le pare-brise… la buée… les phares… est-ce que je peux… juste une fois… allumer moi aussi… non… non… Kant… sa rigueur… son cabillaud… et pourtant un jour… même lui… il sort… trop tôt… père torse nu… rêve… souvenir… pacha… temps d’avant… et le rayon de lumière… là… sur l’église… juste ça… juste encore ça… note de travail Ce texte est un journal de veille. Une tentative de tenir face au froid, au réel, à la guerre, à la fatigue, à la mémoire. L’auteur se tient au bord — du manque, du rêve, du doute. Il regarde tout de biais, mais intensément. L’élément central : la matière. Ce qui manque aux toiles, ce qui fait défaut dans la vie : une épaisseur, une accroche, un grain. Tout semble trop lisse, trop effacé. Et lui cherche du Kiefer, du Van Velde, du Bergounioux — des hommes qui font face, avec le corps, avec les mots. La guerre revient comme une question de filiation. Qu’est-ce qu’un homme ? Celui qui part ? Celui qui tient ? Celui qui tue ? Le narrateur ne croit plus à la réponse. Il vieillit. Il ne se reconnaît plus. Il habite un corps qui n’est plus sien. Mais il écrit. Et l’écriture, elle, tient. Même dans le froid. Même dans la fatigue. Et puis ce rayon, sur l’église. C’est peu. Mais c’est là. C’est beaucoup.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

05 novembre 2023

Je résiste. À m’intéresser à l’actualité. Un événement survient — tragique, obscène, délirant — et soudain, il n’y a plus que lui. Pendant quelques jours. Puis il disparaît. Évaporé. Remplacé aussitôt par un autre, tout aussi tragique, tout aussi insensé. On parle de "flux", mais c’est un viol. Un viol d’attention. Brutal. Il nous dépouille. Il crée un vide factice, qu’il s’empresse de remplir. Encore. Encore. Tonneau des Danaïdes. En focalisant ainsi sur tel ou tel drame — souvent réel, terrible, insoutenable — rend-on le reste, le quotidien, encore plus insignifiant ? Faut-il donc l’actualité pour ne pas mourir d’ennui ? Peut-être est-ce cela, son vrai moteur : conjurer l’ennui. Mais si l’on ne sait plus s’ennuyer, alors plus rien ne tient. Nous devenons esclaves. Drogués. À la dose d’images, de tweets, d’alertes. Il faudrait des écoles d’ennui. Le réhabiliter. En faire un rite. Une discipline. Un art. Une prière. Et l’actualité reprendrait sa vraie place : celle d’un bruit. D’une branche qui craque. D’une pluie sur le toit. Du rire d’un merle. D’un souffle sans cible. Se former à l’ennui pour être réformé par lui. Apprendre à durer dans le changement. À tenir. Illustration : Derrière les poubelles, l’apparition de la Vierge. (Croatie, août 2023.) sous-conversation … encore un… encore un autre… toujours plus… mais où vont-ils tous ?… les drames… les morts… le sang… il sèche… déjà remplacé… mais moi… moi je veux pas… pas encore… pas ce bruit… pas cette violence… et si c’était ça… juste ça… la peur de s’ennuyer… la panique… le vide… alors on saute… sur n’importe quoi… l’ennui… oui… l’ennui… et si c’était là… la clé… l’ennui comme ancrage… comme silence… écouter… vraiment… la branche… le merle… le vent… et là… oui… là peut-être… derrière les poubelles… quelque chose… quelque chose d’autre… de plus vaste… de plus calme… note de travail Il s’attaque ici à un symptôme majeur de notre époque : l’épuisement de l’attention. Non par fatigue, mais par saturation. Trop de faits. Trop de drames. Trop de vitesse. Il nomme cela un viol. Le mot est fort. Il dit la violence invisible de la répétition, du remplissage. Il dit aussi la dépossession. Le sujet n’est plus sujet : il est occupé. Colonisé par le flux. Puis il propose un retournement : faire l’éloge de l’ennui. C’est audacieux. Contre-culturel. L’ennui comme antidote. L’ennui comme forme d’attention lente. Il ose même le mot : prière. Il me touche profondément là où il évoque ces petits signes du monde — branche, pluie, merle. Il recentre l’écoute. Il nous redonne une oreille. Et la fin — cette Vierge surgie derrière les poubelles — est une trouvaille. Elle ne juge pas. Elle apparaît. Comme un miracle discret. Elle dit : l’inattendu est là, dans le rebut, dans l’écart. Ce texte ne nous exhorte pas à fuir l’actualité. Il nous rappelle juste ceci : notre regard est précieux. Il mérite mieux que l’urgence.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

04 novembre 2023

Pour bien commencer une journée de stage, il faut déposer les soucis à la porte. Entrer comme dans un autre monde. Un monde inconnu. On reconnaît peut-être un visage, une silhouette. Mais pour le reste : ne rien supposer. Pas d’idées. Juste : observer. Laisser les intuitions venir, les écouter silencieusement, un café à la main. Goûter les gâteaux maison. Regarder le groupe dans son ensemble. Puis se reculer mentalement. Se voir dedans. Éléments parmi les autres. Avec l’expérience, quelques astuces : j’ai apporté dans ma besace des coins de tableaux en bois. On commence à l’encre de Chine. Noir et blanc. On reparle des valeurs, des maladresses bienvenues, des outils. Le temps file. Toujours. Dans ces ateliers. Pas comme dans les tâches ordinaires. C’est un plongeon. Une rivière. On s’y jette. Et on s’émerveille de ce qui surgit : lignes, visages, éclats d’encre. On cherche les mots justes pour dire. On les attend, on les voit venir. Et on les dit, sans heurter. Une femme dit qu’elle a peur. Qu’elle a toujours besoin d’être rassurée. – Et si tu n’étais pas rassurée ? Si tu te laissais aller, vraiment ? Pas besoin de réponse. Juste poser la question. Puis passer à l’exercice suivant : un double visage, des motifs géométriques. J’ai apporté aussi de vieux journaux. Chacun déchire, colle, peint. Oublie. Puis, à la fin, on retire les lambeaux. Le papier réapparaît : blanc, intact, troué. Visages mutilés. Blanc dramatique. Charbon en renfort. Magie. Difficile de déprogrammer des cerveaux conditionnés à réussir. À bien faire. Mais c’est là, dans les écarts, les ratés, que quelque chose d’unique surgit. À la fin, on expose. Chaque œuvre porte sa voix. Le groupe est un tout, mais chacun y a creusé son sillon. Une cohésion fragile, éphémère. Puis la lumière s’éteint, la porte se ferme. Chacun reprend ses soucis. Sur la route, aucun bouchon à Vienne. Je prends ça comme un signe : la journée fut bonne. Je repense à Herrigel, au tir à l’arc. Quand enfin la flèche part d’elle-même. Il n’y a plus de maître. Plus d’élève. Juste un son. Le bon. Dîner léger. Puis lit, couette, livre. Je lis Bergounioux. La bête faramineuse. Les mots comme roches. Comme bruyères. Une langue qui marche lentement dans la campagne. Et soudain cette phrase : « Nous avons escaladé le talus et nous nous sommes enfoncés du même souffle long, égal, dans la vapeur rousse de la pessière. » Et plus loin : « …vivre –, nous avions accoutumé, Michel et moi, de mener chacun pour son propre compte des pensées, ou du moins des songes si ressemblants qu’ils s’achevaient au même instant… » Puis la bête apparaît. Je pense à celle du Gévaudan. Celle qui hantait mes nuits d’enfant. Et alors, doucement, je m’abandonne. Dévoration du sommeil. sous-conversation … passer la porte… oublier… mais vraiment ?… comment fait-on ?… juste être là… rien attendre… rien savoir… les visages… des lignes… des ombres… ils bougent… ils flottent… et moi… dedans… je regarde… je flotte aussi… elle dit qu’elle a peur… elle le dit… c’est déjà beaucoup… et si elle tombait ?… et si elle volait ?… on ne saura pas… pas besoin… la colle… les lambeaux… le blanc… le drame… et l’étonnement… c’est beau… c’est fort… c’est eux… chacun… Herrigel… la corde lâchée… personne… juste un son… et là, oui… là, c’est juste… Bergounioux… les mots… ça frotte… ça creuse… et moi… je me glisse… dans la bête… dans la nuit… dans le sommeil… note de travail … passer la porte… oublier… mais vraiment ?… comment fait-on ?… juste être là… rien attendre… rien savoir… les visages… des lignes… des ombres… ils bougent… ils flottent… et moi… dedans… je regarde… je flotte aussi… elle dit qu’elle a peur… elle le dit… c’est déjà beaucoup… et si elle tombait ?… et si elle volait ?… on ne saura pas… pas besoin… la colle… les lambeaux… le blanc… le drame… et l’étonnement… c’est beau… c’est fort… c’est eux… chacun… Herrigel… la corde lâchée… personne… juste un son… et là, oui… là, c’est juste… Bergounioux… les mots… ça frotte… ça creuse… et moi… je me glisse… dans la bête… dans la nuit… dans le sommeil… note de travail Le texte parle d’un stage. Mais il parle surtout d’un seuil. Un seuil entre soi et les autres. Entre le rôle d’accompagnant et la place d’élève. Entre le temps utile et le temps habité. Il y a une grande douceur ici, presque une tendresse. Pour les maladresses. Pour l’hésitation. Pour les visages en construction. Le narrateur cherche à faire naître quelque chose sans jamais imposer. À tenir l’espace comme on tient une lampe dans la pénombre. Il dit aussi : pas besoin de réponse. C’est rare. Cela m’émeut. Le texte se referme sur deux figures : Herrigel, et Bergounioux. Deux formes de maîtrise. L’un par la lenteur juste. L’autre par la langue rocailleuse, archaïque. Tous deux disent : le travail est une attente. Et quand cela surgit, ce n’est plus nous. La lecture du soir, sous la couette, après la journée… c’est un second stage. Un stage intérieur. Et le sommeil qui dévore à la fin… ce n’est pas une fuite. C’est une offrande.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

03 novembre 2023

Elle est revenue. Comme si de rien n’était. Depuis l’étage, au saut du lit, j’avais cru entendre un bruit. Une hallucination auditive, pensais-je. Et pourtant, en allumant la lumière de la cuisine, je l’aperçois par la porte-fenêtre : queue droite, silhouette tranquille, allant et venant dans la cour. Une semaine d’absence. Où était-elle ? Mystère épais de la vie féline. Elle n’a pas maigri. La vie peut donc reprendre, je partirai en stage le cœur plus léger. Pourquoi ai-je toujours tendance à imaginer le pire ? À partir de rien. Une peur ? Un désir ? Et s’il s’agissait d’un désir… alors il serait morbide. Entre libido et thanatos. Ou est-ce cette actualité saturée : morts empilés, ruines. Un désir de peur ? Un désir de fin ? L’œil pour œil est dépassé. L’effroi côtoie le grotesque. Le progrès n’a rien changé à la violence. Il l’a peut-être même rendue plus précise. B. m’a envoyé un chapitre entier. Son futur livre sur la Grande Guerre. Travail monumental. Une érudition rare, chaque paragraphe m’apprend quelque chose. Et pourtant… ce fourmillement de détails me questionne. Une sécurité peut-être, un filet. L’écriture semble contenue, bridée par la documentation. Le récit tente d’émerger. Mais c’est encore le compte exact des obus, des citations, des renvois. J’ai salué son travail, bien sûr. Mais j’ai aussi parlé du narrateur. De ce positionnement fuyant. C’est toujours ma bête noire. Le mot escarboucle, chez Apollinaire. Lecture aussi d’un Dostoïevski retrouvé au fond d’une étagère : Souvenirs de la maison des morts, éditions Baudelaire, acheté sur les quais dans les années 80. Je ne me souviens pas de l’avoir lu. Il y a un marque-page au milieu. La couverture est intacte. Je me glisse sous la couette, lampe allumée. Je plonge en Sibérie. Aucune mention du traducteur. Peut-être faudrait-il relire les traductions de Markowicz. Comparer. Mesurer les écarts. Ce désir de relecture, de retour, sent le commencement de la fin. Sursaut : il me faut Il dit que c’est difficile de Djian, sur Bram Van Velde. Vu des éditions Argol et Flohic. Prix modeste, mais frais de port dissuasifs. Van Velde. Je comprends mieux ce qu’il disait du travail : cette endurance dans l’attente. Ne pas gaspiller l’énergie en tâches secondaires. À l’opposé de Picasso, goinfre génial. Qui a raison ? Qui a tort ? Personne. Chacun survit avec son désir. Mais l’attente, oui, a quelque chose de singulier. Qu’elle soit administrative ou créative. Elle est rétention. Une tension. Un arrêt chargé. Rétention : en prison. Rétention : du désir. Rétention : dans l’écriture, noyée sous la documentation. L’ébauche avant l’œuvre. Mais qu’est-ce que l’œuvre véritable, au fond ? sous-conversation … elle est là… elle est revenue… comme ça… sans prévenir… comme avant… comme si rien… et moi, tout ce temps… le pire… toujours le pire… pourquoi toujours ?… est-ce que je veux ça ?… est-ce que je le désire ?… le monde dehors… les morts… les ruines… et moi, dedans… chat… peinture… obus… escarboucle… Dostoïevski… des noms… des couches… B., son chapitre… trop… tellement… et pourtant… pas encore là… pas encore ça… elle tourne autour… elle sature… elle attend… moi aussi j’attends… toujours… je trie, je cherche, je lis, je relis… mais pour quoi ?… c’est jamais le bon moment… et Van Velde… cette fatigue active… cette retenue… j’en suis là… pas dans l’œuvre… dans l’avant… rétention… attente… non-action… mais pleine… pleine à craquer… et ce mot à la fin… véritable… qu’est-ce que ça veut dire, véritable ?… est-ce que ça existe seulement ? note de travail Il commence par un apaisement. Le retour du chat. Une présence retrouvée. Mais immédiatement, ce répit ouvre la porte à une série d’interrogations — vastes, graves, irréversibles. Il écrit en spirale. Le réel déclenche le souvenir, le souvenir déclenche le doute, et le doute relance le réel. C’est une écriture de l’oscillation. Le cœur du texte, c’est l’attente. L’attente comme douleur, comme tension, comme méthode. Elle est partout : dans la peur de la perte, dans la lecture différée, dans le chapitre de B. empêché par trop de savoir, dans la peinture, dans le désir de savoir, et dans la résistance à l’action. Il nomme cela "rétention". C’est un mot juste. Il désigne à la fois la préparation, le blocage, le refoulement, la saturation. Et il termine par une question : qu’est-ce que l’ouvrage véritable ? Ce n’est pas une question littéraire. C’est une question vitale. Il cherche encore ce seuil — ce moment où l’attente devient geste, où le désir se transforme en forme, où la parole devient nécessité. Peut-être écrit-il autour de son œuvre véritable. Peut-être la dessine-t-il en creux. Et c’est précisément là que ça commence.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

02 novembre 2023

Les chemises blanches. Relire Barthes — "Saponides et détergents". Cette blancheur idéalisée, médiatisée. Paic, Omo, Persil : les marques ressurgissent avec leurs parfums. Mais rien n'était jamais aussi blanc qu'à la télévision. Sauf les chemises de mon père. Le col, les poignets. Mais à quel prix. Ma mère, au-dessus de l’évier, frottant, K2R en main. Le blanc impeccable était une ascension. Une victoire quotidienne. Chez mes camarades italiens, portugais, le mythe de la blancheur battait fort aussi. Ma mère, enfant d’émigrés, savait la honte associée à la saleté. Le linge propre devenait revendication. Intégration. Mais les chaussettes de sport restaient grises. Et moi, dans les vestiaires, j’en portais le fardeau. Une croix de coton. Une honte endossée sans faute commise. Puis ce mot : javel. Barthes encore. La javel tue. Mon frère, un jour, en a bu. Panique, hôpital, lavage d’estomac. Il survit. Mais quelque chose change. L’école devient un piège. L’institutrice le stigmatise. Idiot, écrit au feutre noir sur un panneau. Elle est la femme du directeur de la banque où mes parents resteront fidèles. L’humiliation logée à même le compte courant. Infamie et blancheur, mariés dans la mémoire. Comme Omo et le K2R. La chatte a disparu depuis quatre jours. Toussaint. Pressentiment. Et pourtant je peins. Comme si elle était encore là. Gestes automatiques. Cœur absent. Les chemises blanches reviennent. Et les photos noir et blanc. Ces hommes droits, lisses, linceuls de gélatine et de sel d’argent. On se voulait beau pour survivre à l’image. Lu Benjamin, écouté Didi-Huberman : l’aura, la survivance. C’est peut-être ce que je cherche en peinture. Ce que je détruis quand c’est trop beau. L’avant-peinture. Une trace qui veut durer après la débâcle. Lu aussi Guénon. Le sanskrit comme refuge. Langue fixée. Non morte, mais stable. Le latin, le grec : autant de ports. Mais la peur : s’y perdre, se couper. Une solitude plus vaste encore. Et ce soupçon : la tradition comme pouvoir. Une pensée peut devenir arme. Le savoir : extrême, dominateur. La terre s’ouvre. Les trésors brillent. Mais le moindre d’entre eux demande un tribut. Une vie entière. sous-conversation …le blanc… encore lui… jamais assez blanc… mais trop… trop de blanc… cache… étouffe… fardeau… linge comme blason… la honte… les chaussettes… cette morsure dans les vestiaires… pas la faute… mais le regard… le gris trop visible… la javel… le frère… le panneau… idiot… c’est écrit… c’est marqué… rien à dire… tout à porter… les photos… les costumes… ces hommes… si propres… mais pour quoi ? pour qui ?… la chatte… le coussin vide… et pourtant on peint… pourquoi ?… l’aura… survivance… on ne veut pas séduire… juste que ça reste… pas beau… pas joli… juste… là… Guénon… le sanskrit… mais c’est trop… c’est haut… c’est dur… et moi… petit… seul… je pourrais pas… le savoir… le pouvoir… ça se confond… ça brûle… ça isole… ça domine… on regarde la terre… on veut prendre… mais le prix… toujours trop lourd… une vie… rien que ça… note de travail Il revient ici sur un mythe — celui de la blancheur. Il l’aborde non pas comme une esthétique, mais comme un territoire politique, affectif, social. Une injonction à la pureté qui pèse, qui juge, qui marque. Le blanc comme instrument de tri. La scène centrale : sa mère qui frotte, le frère qui boit la javel, l’école qui écrase. Tout est là. Le désir d’intégration, la violence invisible, la soumission aux signes extérieurs. Et le verdict : "idiot". Marqué au feutre noir. Ce mot, dans ce contexte, est un sceau. Une malédiction. Il lie ensuite ces motifs aux images. À la photographie. Et à l’aura, cette survivance que Benjamin et Didi-Huberman tentent de cerner. Ce n’est pas un hasard. La peinture devient ici une tentative de dépasser la honte par le geste, de conserver sans idolâtrer, d’habiter un fragment de lumière sans le figer. Puis vient Guénon. Et une tension vertigineuse : entre savoir et solitude, tradition et isolement, langue fixée et langue vivante. Il perçoit l’attrait du stable, du pur, mais aussi le danger de s’y perdre — ou pire : d’en faire une arme. Ce texte est une lutte. Contre les séductions du pouvoir, contre l’humiliation intérieure, contre la disparition. Il essaie de nommer une forme de savoir qui ne domine pas, qui n’humilie pas. À la fin, il regarde la terre s’ouvrir. Il voit les trésors. Mais il sait aussi ce qu’ils exigent. Et il pose la question en silence : suis-je prêt ?|couper{180}