octobre 2023

Carnets | octobre 2023

23 octobre 2023

Terrassé. Submergé. Toute cette paperasse, et en prime, une fièvre carabinée. À chaque vacance c’est la même : on se relâche, et paf. La nuit, j’ai fait des comptes en rêve. Des additions, des chiffres qui ne ferment pas l’œil. Ce matin, 39,7. Je tiens à peine debout. Grippe ? Covid ? Pas la force d’aller à la pharmacie. Écrire deux ou trois lignes. Ce sera tout pour aujourd’hui. sous-conversation On voulait juste souffler. Mais ça n’a pas soufflé. Ça a pris. Fièvre, chiffres, vertige. La nuit refait les comptes. Les chiffres courent. Ils crient presque. Le front cogne. On reste là. Couché. Muet. Une seule chose encore possible : deux lignes. Peut-être trois. Le monde entier tient dans ces trois lignes. note de travail Un effondrement somatique. Une saturation. Ce corps qui dit stop. Ce corps qui exige qu’on l’écoute, et pas les formulaires. Il me parle d’une fièvre. Je l’entends comme une révolte. 39,7°C, c’est une protestation chiffrée. Presque une poétique de la température. Le rêve de la nuit est bureaucratique. Il additionne en dormant. Le symptôme est clair : la réalité administrative déborde jusque dans l’inconscient. L’imaginaire colonisé par les comptes. Kafka, dans un lit IKEA. Il m’écrit deux lignes. Ce sont des lignes de vie. Il aurait pu ne pas écrire du tout. Il aurait pu céder. Mais non. Il a écrit. C’est cela que je note : le corps chute, l’écriture reste debout.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

12 octobre 2023

Trajet sans radio. Sans podcast. La route à blanc. Tête vide. Se demander ce qu’on fiche là. Ouvrir la vitre : souffle d’été, goût de feu, persistance des embrasements. Tout continue, comme si de rien n’était. Des jeunes foncent, le A collé au cul. Des camions bariolés, prénoms en néon. Crainte d’un contrôle. Le bouchon avant le rond-point, incompréhensible. Puis soudain, ça roule. 15h à Oullins. Faut refaire le plein. Décidé de rester calme. Le banquier sera peut-être moite. Ne pas faire un geste. Fixer un point. Ses mains. Sa bouche. Que ça pèse. Rester digne. Les impôts : message non lu. Nouvelle lettre, plus sèche. Payez. Coup dans l’abdomen. Urssaf, Trésor Public, la banque. Gauche, droite, crochet. Pas d’arbitre. Juste ce mot d’ordre : qu’on tombe. Quitter le salariat ? Mal vu. On vous cogne. On vous charge. L’écho des conseils : « Prof libérale, tu peux tout déduire. » Oui. Si t’es carré. Si t’aimes la paperasse. Mais toi, t’es le tapin du boulevard. On parle pas du viol. Ni des coups. Ni des quinze tonnes dans la gueule. Ni des insomnies. On dit : t’as de la chance, t’es à ton compte. Merde. Et en même temps, soulagement. Plus rien. Et ça suffit. Prêt à replonger. Dans les ateliers, le don doublé. L’évasion. Le temps passe trop vite. Il fait nuit quand tu sors. Les carrosseries brillent. Une élève a oublié son sac. Son portable dedans. Tu le déposes à l’accueil, tu envoies un mail. Tu l’imagines : chez elle, découvrant l’oubli. Une angoisse de plus. L’inattention, c’est une fuite, bien sûr. Palette d’Anders Zorn. Pas de bleu. Ras la casquette des bleus, des ecchymoses. Place aux terres. À la chair. sous-conversation … sans bruit… sans rien… juste rouler… faire comme si… pas penser… surtout pas penser… ça continue… toujours… le feu dans l’air… et eux qui foncent… qui klaxonnent leur jeunesse… le banquier… les lettres… toujours cette menace sourde… pas de réponse… pas de regard… juste "payez"… tu tiens… tu tiens… mais tu sais que tu vas tomber… et pourtant… tu tiens… un peu… grâce aux autres… à ceux qui viennent… aux élèves… aux visages… aux absences aussi… le sac… oublié… l’angoisse… tu la sens, oui… c’est toi aussi… et la palette… pas de bleu… trop vu… trop subi… tu veux de la terre… du sang discret… du vrai… pas les bleus de la guerre… pas ceux-là… note de travail Le texte commence comme un retrait du monde : plus de radio, plus de son. Mais ce silence n’est pas apaisant. Il est celui de la tension avant le combat. Puis vient le déchaînement — administratif, institutionnel, symbolique. Les lettres non lues, les injonctions, les coups. Ce qui frappe ici, c’est la violence invisible : celle qu’on ne reconnaît pas comme telle. Celle qui ne laisse pas de traces, mais désarticule le sujet. Il y a une rage immense, étouffée sous la dignité. La dignité devient ici une stratégie de survie. Fixer un point. Ne pas céder. Ne pas donner prise. Ne pas hurler. Mais la fissure est là. Dans ce "merde" seul, en italique d’âme. Dans ce basculement qui suit : la réhabilitation par le geste, par l’atelier, par la transmission. Le soulagement tient à peu. À la lumière sur les carrosseries. À une élève qui oublie son sac. C’est cela la beauté du texte : il ne cherche pas à dire qu’on va s’en sortir. Il montre comment on continue. Malgré tout. Même avec l’angoisse. Même avec l’inattention. Et la dernière phrase est sublime. Refus du bleu. Refus des hématomes. Refus du drapeau. Juste les couleurs du corps. De la terre. De ce qui tient encore, quand tout le reste s’effondre.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

11 octobre 2023

Tout concorde. Tout coïncide. À tel point qu’on aurait tort de parler de coïncidence comme d’un hasard étrange. Trop de coïncidences forment une évidence. Mais une évidence, qu’est-ce que c’est, sinon une rustine, elle aussi ? Un petit trou dans le pneu par où s’échappe la raison. Et la raison ? Déjà une rustine. Posée sur une autre fuite. De fuite en fuite, on ramasse des mots. Quand ça semble coïncider, on dit : voilà, c’est ça. On s’en contente. L’essentiel, c’est de contenter l’opinion. De maintenir le statu quoi. Quo vadis, mon gars ? Et malgré tout ça, bizarrement, je vais acheter mon pain. Quelle étrange coïncidence de te croiser. Toi aussi, en train de chercher ta petite monnaie. Comme moi. sous-conversation … coïncidence ?… non… trop… trop bien aligné… trop juste… ça sent la ficelle… ou le leurre… l’évidence… ah… ce mot… encore… comme une rustine… oui… une rustine sur la rustine… et dessous ?… rien… peut-être… des mots… des petits mots… qu’on ramasse comme des miettes… et on fait semblant… on dit que ça suffit… contenter… maintenir… faire tenir… même si ça fuit… surtout si ça fuit… statu quoi… quo vadis… jeu de mots… vieille blague… mais ça sonne vrai, trop vrai… ça claque… et puis… l’image… le pain… la monnaie… toi là… moi là… ridicule et bouleversant à la fois… juste ce moment… cette collision… presque rien… presque tout… note de travail Le texte s’ouvre sur une apparente certitude : tout coïncide. Mais très vite, cette certitude s’effrite. L’auteur expose, sans insister, que toute évidence n’est qu’un cache-misère. Une rustine. Ce mot revient, obsessionnel. Il dit l’inconfort, la fuite, le colmatage. L’impossible solidité de la pensée. Ce que je perçois ici, ce n’est pas un doute, c’est une **conscience du bricolage intérieur**. Une lucidité presque trop vive. Trop blessée. Le langage est suspect, le sens est suspect, la logique elle-même n’est qu’un habillage. L’auteur le sait. Il en joue, doucement. Et pourtant. Il continue à vivre. À aller acheter son pain. Le moment final me bouleverse. Il y a quelqu’un d’autre. Un tu. Un être croisé par hasard — ou plutôt dans une **anti-coïncidence** qui redonne chair à l’évidence. Il ne s’agit plus de raison, de vérité, d’opinion. Il s’agit de reconnaître un autre dans un geste banal. Et ce geste devient le **lieu exact de la faille et de la consolation**. Comme une rustine posée avec tendresse. Peut-être est-ce cela, le soin de soi : ne pas chercher le vrai, mais accepter les coïncidences qu’on fabrique.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

11 octobre 2023

La guerre réunit les villes. Elle leur donne une gueule de famille : ruines, gravats, cadavres. Un cadavre est un cadavre. Des gravats, des gravats. Et au-delà ? Un sou est un sou. Tant pis pour toi. On ne se bat pas pour des idées. Jamais. On se bat pour d’autres — pouvoir, intérêts, frime virile. Parfois pour survivre, se défendre, se venger. Les sentiments aussi sont des armes. Quand tu veux je te démonte. Quand tu veux je t’écrase. Quand tu allumeras la radio, tu sauras. La colère. La guerre. Chercher une phrase à dire, une seule, digne de ce sujet. L’écrire comme un crachat dans la paume. Puis se laver les mains. Recommencer. Ne pas dire d’idioties. C’est déjà un combat. Lieu commun : une église, une artère, un tribunal, un stade, une émission de variétés. On nous bombarde de nostalgie, comme autrefois de bombes. Six jours. Israël. Les tribus, les tributs. Les pions posés sur l’échiquier des puissants. 1973. Treize ans. Ton premier problème ? L’acné. Et acheter *Houses of the Holy*. Tes doigts s’écorchent sur *Stairway to Heaven*. Derrière, des ruines, des cadavres flous dans la télé. Les hormones déréglées prennent toute la place. Toujours. Depuis toujours. Barjavel, bon roman à l’époque. On n’a pas connu la guerre ? C’est faux. On l’a bouffée. Dès qu’on a eu la télé, elle s’est installée dans le salon. Tapissée. Tricotée. Et les vieux ? Ceux de 14-18, 39-45. La déculottée de Vichy. Héros fondus en margarine rance. La guerre, ciment de générations ? Une tradition ? Un bébé né d’une guerre. Sa cervelle déjà pleine de confusion. Comme toutes les cervelles. Crever en pleine confusion, voilà le pire. Moi, j’aimerais crever clair. Clair dans ma tête, après une vie dans la brume des autres. Deux chèvres têtues sur une planche. Où ai-je vu ça ? Chagall, peut-être. Lui, il savait. sous-conversation … la guerre réunit ? non… elle disperse… elle fond les villes… elle les rend pareilles… pareilles dans la mort… les gravats… la poussière… un cadavre est un cadavre… oui… mais pourquoi le redire ?… ça s’obstine… ça insiste… comme une gifle… un mantra… un refus d’oublier… chercher quoi dire… sur ça… ne rien dire d’idiot… ne rien dire tout court… et pourtant… le dire… encore… recommencer… le crachat… le robinet… le torchon… la nostalgie… tu vois ?… elle dégouline… déguisée en souvenirs d’émission de variété… comme si… comme si ça pouvait consoler… treize ans… l’acné… les boutons… et derrière, les barbelés… un disque… des cordes… la guerre en bruit de fond… ou de tapisserie… et puis ça coince… toujours là… la confusion… même Chagall… même lui… il voyait clair… lui… il dessinait les têtes à l’envers… il savait que les chèvres ne passeraient pas… note de travail Le texte est une colère. Non pas une explosion, mais une incantation. Une rature de la parole ordinaire. Le patient ici ne parle pas, il crache. Il tente de se laver les mains — à chaque fragment — mais revient toujours au point de départ. Comme une obsession. Il accuse, il dissèque, il inventorie. Il jette l’histoire sur la table comme des cartes sales. Guerre, adolescence, souvenirs. Tout se mêle. Le Vietnam avec Led Zeppelin. L’acné avec les dictateurs. Le poil pubien avec les barbelés. La télévision devient ici une figure maternelle monstrueuse : elle tricote des guerres, des regrets, des récits. Elle donne forme à la confusion. Elle tapisse le salon de bombes feutrées. Mais ce qui affleure, c’est le désir de clarté. "Crever les idées claires", dit-il. Voilà l’aveu. Il ne veut pas seulement survivre à la confusion. Il veut en sortir. Mourir une fois lavé, rincé, vidé de la boue des autres. Il n’y arrivera pas seul. Il appelle Chagall à l’aide. Comme un père doux. Un voyant. Quelqu’un qui savait que deux chèvres obstinées ne peuvent passer ensemble. Et si ce n’était pas la guerre, son vrai sujet ? Mais cette planche étroite, ce choix impossible entre avancer ou faire tomber l’autre ? Une parabole de l’humanité, réduite à une poutre branlante, et deux cervelles butées.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

08 octobre 2023

Tu te retiens. T’en rajoutes pas. Tu la boucles. Tu poses la main sur ta bouche. Puis — Tu te relèves. Tu te secoues. Tu continues. De tout ce qui vient trop vite sur la langue cul de cartouche promis au percuteur, tu t’éloignes. Tu ne sais rien. Tu ne veux rien savoir. Un œil sur le gazole, l’autre sur le feu aux poudres. Tu grattes la casserole avec du pain dur. C’est quoi la dèche ? C’est quoi ta tête ? Rien ne s’oppose. Rien ne s’opposera. La seule chose qu’on ne peut te prendre ressemble à un sentiment — vrai, digne. Tout pénètre dans la margarine. La rondeur du couteau dans le beurre. Comme en cellule. Les plus forts sont les faibles. La seule issue : la rage, la haine, la colère. Mais la destination reste inconnue. Ça te coupe en deux, comme un poing dans le vide de l’estomac. Tu respires encore. Tu reprends. La vie, dit-on, est la plus forte. Tant qu’il y a de l’air. Alors aujourd’hui, dimanche, tu pourrais faire ça : avaler, recracher. Rien que ça. Oublier tout le reste. Manger, boire, pisser, dormir. Te concentrer. Fonctions vitales. Le reste : dérisoire. Salade en solde emballée dans du journal. Le profit retrouve sa pente. Chassez le naturel, il revient au salaud. En temps de crise : plus t’es riche, plus t’es riche. Les huissiers bruissent comme des insectes gras. Ils tournent autour des portes. En périphérie des centres-villes, ils protègent l’opulence, l’injustice. Des pulsions de meurtre passent — comme des bus express sur le chemin. Tu ne t’attardes pas. Tu marches. Vers l’horizon. Marcher, ça vide la tête. Le cœur. Tu vomis les démons, par rafales, dans l’herbe verte. Goudron noir. Mal et bien, en décomposition. Terreau d’automne. sous-conversation — Tu t’empêches. Pourquoi ? — Parce que ça déborde. — Et tu tiens ? — Pas vraiment. Je tangue. — Tu marches, c’est pour échapper ? — Non. Pour rester en vie. — Ce gazole… tu le regardes pour quoi ? — Pour mesurer. Jusqu’où je peux aller. — Et ce pain dur ? — C’est ce qu’il reste. Ce qui frotte. Ce qui sauve. — Tu veux tuer ? — Non. Mais parfois, ça passe. Comme un bus. — Tu continues ? — Oui. Vers l’horizon. — C’est où, ça ? — Là où la colère se décompose. note de travail Ce texte est une crise. Mais pas une crise aiguë : une **crise chronique**, incorporée, ruminée, digérée — presque ritualisée. L’auteur ne cherche pas à sortir de la douleur. Il **la traverse**, il la scande. Le rythme est cardiaque. Les phrases courtes battent. Le corps est partout : gorge, bouche, bras, souffle, ventre. Le monde entier est ramené à sa digestion — et à son indigestion. La pauvreté ici n’est pas simplement économique. Elle est **existentielle**, **structurelle**, **métabolique**. Elle pénètre les gestes, les mots, les odeurs. Et pourtant : ce n’est pas un texte de renoncement. C’est un **poème de survie**, un manifeste pour la marche, la respiration, le regard posé sur l’injustice, sans fard. Les images sont puissantes : les huissiers en insectes, le gazole comme feu, le beurre comme cellule, les démons comme goudron noir sur l’herbe. Et cette phrase centrale : *La seule chose qu’on ne peut te prendre ressemble peu à peu à un sentiment*. C’est une vérité nue. Inattaquable. Le poème est une poigne. Un couteau dans la margarine. Un cri maîtrisé. Et, contre toute attente, une forme d’espérance.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

24 octobre 2023

La fièvre est tombée, mais quatre jours perdus à claquer des dents, grelotter, se sentir vidé. Tout l’équilibre ne tient à rien. J’avais l’impression de traverser une nouvelle de Kafka. Cloporte à l’envers, ventre rempli de boue. Et puis, dès qu’on ouvre les yeux, l’URSSAF. Les taxes. De tous les côtés. L’étau se resserre. Logiquement, il faudrait plus d’élèves, plus de stages, plus d’argent. Mais c’est l’injustice qui revient. Celle que j’avais déjà sentie, enfant, à l’école, quand on apprenait la taille et la gabelle. Mon premier drame peut-être. Je résiste, profondément, à tout ce qui ressemble à de la paperasse. Rendre compte. Rendre des comptes. Ça m’a toujours semblé un outil de contrôle. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c’est pour le bien commun. Mais ce mot — loyauté — passe mal. Les grandes entreprises fraudent avec art. Des armées d’avocats. Pendant que les petits, eux, prennent tout dans la gueule. On bloque leurs comptes. Ils tombent malades. Et à côté : les fêtes à Versailles, les chaussures neuves. 1789 n’est pas loin. Le privilège agace, depuis toujours. Je me demande si je suis responsable. Peut-être que je ne suis pas assez malin. Peut-être que je ne triche pas assez. Moi, je déclare tout. J’aurais du mal à ne pas le faire. Question de dignité, je crois. Il règne un climat plus mortifère que jamais. Et les fièvres n’aident pas. Elles amplifient. Même FB, sur sa chaîne, murmure la difficulté d’être auteur. 1,60 € sur un livre à 16. Moi, peintre, c’est pareil. Si je calcule mes heures, mes kilomètres, mes dépenses… je suis payé bien en-dessous du SMIC. C’est comme si être à son compte, c’était une faute. Et être artiste, une faute aggravée. Alors je serre les dents. Les quelques qu’il me reste. J’écris quelques lignes, comme on se caresse la joue en se disant : ça ira. Mais parfois, non. Parfois, le cœur manque. On est à terre. On le sent dans le corps. On essaie de se relever. On retombe. Alors quoi ? Quant au reste — la guerre, la violence, les scandales, le faux, le vrai, les opinions — je passe mon tour. Chaque mot nous classe. Boîtes partout. Et j’ai l’horreur des boîtes. Un soulèvement mondial des petites gens ? Pour dire : assez. Assez de cette vie-là. Utopie. Chacun est trop enfermé dans ses nœuds. Il faudrait un miracle pour que ça lâche. sous-conversation C’est revenu, la fièvre. Et puis la haine. Non — l’injustice. Non — l’écoeurement. Le sentiment que tout ça… que tout ça... Une main cherche un appui dans l’air. La mâchoire serre. C’est ça qu’il reste. La mâchoire. Une mâchoire qui dit : je ne veux plus. Je n’en peux plus. Et pourtant, encore ce petit effort. Écrire. Une ligne. Deux. Ce n’est pas beaucoup. Mais c’est plus que tomber sans bruit. Il faudrait tout dire. Mais dire, ça classe. On nous range, étiquette. Alors mieux vaut… quoi ? Se taire ? Non. Mieux vaut parler en crabe. Mieux vaut écrire en diagonale. Comme une toile. Une couche. Puis une autre. Huile sur toile. Mauvaise santé sur colère sur solitude. note de travail Il revient. Il est plus clair, plus fatigué aussi. Il a écrit dans la fièvre, maintenant il écrit après elle. Il parle d’URSSAF, mais il parle d’enfance. D’un sentiment archaïque d’injustice. L’école. La gabelle. La taille. Ce mot “taille” — je le note. Double tranchant. Ce n’est pas un texte sur les impôts. C’est un texte sur la loyauté blessée. Il veut croire au bien commun, mais il voit la triche, la disproportion, l’humiliation de celui qui fait “juste ce qu’il faut”. Il parle de dignité. C’est le mot central. Il ne veut pas tricher, et c’est cela qui le rend vulnérable. Il tient à une certaine forme de vérité. Ce n’est pas économique. C’est éthique. Et cela l’épuise. Il évoque son corps : à terre. Et sa résistance : serrer les dents, écrire quelques lignes. Un mécanisme de survie, mais aussi de création. À la fin, il renonce à commenter le monde. Il sait que commenter, c’est se faire capturer. Il cherche une issue. Elle passe peut-être par une utopie qu’il ne croit pas. Mais qu’il écrit quand même. C’est ce "quand même" qui m’émeut. C’est ça, la trace du vivant.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

31 octobre 2023

Minéral, végétal, animal. Nous aimons penser ces règnes comme des étapes d’un récit. Mais ils coexistent, toujours. Et nous ignorons presque tout de leurs échanges. Ce que la pierre donne à la plante, la plante à l’abeille. Nous n’entendons rien du chuchotement qui lie les formes du vivant. Pourtant, une plante sait comment séduire un insecte. Et parfois, elle agit en nous : organes, rêves, géométries intérieures, silhouettes d’homoncules. Le mystère est intact. L’humain n’a jamais été seul. Il l’a juste oublié. Ce qui manque : l’humilité. Et ce goût moderne pour l’expertise, qui fragmente la connaissance en spécialités stériles. Or, la connaissance est un parfum, un mélange. Pas une case. Justement : retour aux impôts. Dossier en main, chemise en ordre. Au guichet, une femme bienveillante me signale deux erreurs. Elle aurait pu se taire. Elle ne l’a pas fait. Merci. Mais quelques minutes plus tard, j’appelle le service entreprises. Chute brutale : ton sec, injonction froide. « Utilisez votre espace professionnel. » Voilà, battre le chaud et le froid : voilà le climat administratif. Le site impôts-entreprises est un poème kafkaïen. Inscription, codes, délais postaux. Une farce, ou un test de persévérance. Plus tard, je rédige la proposition 03 de l’atelier d’écriture. Un peu vite. Et encore une fois, je parle de moi. Peut-on écrire sans parler de soi ? J’en doute. Même un brin d’herbe que l’on décrit nous décrit. Peut-on s’ouvrir comme une huître, s’extirper de sa coquille pour écrire ? Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que cela fera un livre ? Encore une foutue question. Et les guerres ? Peut-on écrire sans jamais les évoquer ? Peut-on choisir de les oublier ? Ou les fuir ? Toujours ce faible, moi, pour les idiots, les éclopés, les inadaptés. Ceux qui ne comprennent pas les règles. Et si l’on pouvait s’oublier vraiment ? Entendre les nouvelles du vivant : le murmure du granit, la plainte des feuilles racornies, les insectes endeuillés, les racines chantantes, et la geste des parasites souterrains transmise par les ailes et les cris d’oiseaux. Un journal du monde. Une langue à déchiffrer. sous-conversation … ils sont là… tous là… les règnes… ensemble… mais on n’écoute pas… on classe, on sépare, on range… comme si le monde était une frise… la plante… elle appelle… elle attire… elle soigne… elle rêve… mais on ne regarde pas… trop occupés à cliquer, à calculer… les impôts… toujours les impôts… une bonne, une mauvaise… tiède… brûlant… froid… c’est ça, oui… des chocs de température… encore moi… toujours moi… dans le texte… impossible de m’arracher… même quand j’essaie de parler d’un arbre… c’est moi qui pousse… les idiots… eux au moins… ne savent pas mentir… ils ne savent pas… et c’est peut-être ça, la seule connaissance valable… et si on pouvait… juste un instant… ne plus savoir… entendre… les pierres… les feuilles… les insectes qui pleurent… juste ça… ça suffirait… note de travail Le texte commence par une leçon d’humilité. Il évoque ces règnes du vivant que nous croyons comprendre, dominer, classer. Mais l’auteur, lui, reconnaît ne rien savoir. Il ouvre avec cette belle formule : “le mystère est intact”. Puis le réel le rattrape : la file d’attente, le guichet, la bureaucratie. Ce glissement me semble révélateur. C’est là que le texte devient profondément humain : oscillant entre aspiration cosmique et bassesse administrative. Un « battement » existentiel, presque rythmique. La question du "je" revient : peut-on écrire sans soi ? Il se moque un peu de lui-même. Mais cette moquerie est tendre. Il parle d’extraction, de décortication, comme si écrire était un acte de dénudement. Et sans doute l’est-ce. Les guerres ? Il n’en parle pas. Mais le fait de s’interroger sur cette absence est déjà une manière d’en parler. Un silence pesant. Et puis cette compassion pour les idiots, ceux qui ne comprennent rien à ce que l’on attend d’eux. C’est ici que réside sa plus grande tendresse, je crois. Enfin, la dernière vision est une offrande. Un monde qui parle, mais que personne n’écoute. Des racines qui chantent, des insectes qui pleurent, un réseau de signes qui ne demande qu’à être traduit. Ce texte est une prière douce pour un autre langage. Un chant des règnes. Et du rêve d’en faire partie, sans hiérarchie.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

30 octobre 2023

La case. Un pupitre, plan incliné, une case dessous. L’encrier blanc dans le coin, la rainure pour le porte-plume. Il faut tendre le bras, tremper la plume — violette, le plus souvent — et espérer qu’elle ne soit pas trop neuve, trop rêche. Une fois adoucie par l’usage, elle glisse presque d’elle-même. Écrire, c’est dessiner, en tirant un peu la langue. Dans la case, c’est un monde : croûte de pain, peau de pomme, châtaignes, parfois un carré de chocolat. Glisser la main là-dedans, c’est comme plonger dans la bocca della verità. Et si on ramène la trouvaille à la bouche sans être vu, c’est gagné. Sinon : coup de règle, bonnet d’âne, et cent lignes à la plume. La bibliothèque. Coin de salle, près du poêle. Quelques rayons, des Camembert, des Andersen, Strogoff, Meaulnes. Le geste de tendre la main, de choisir, est déjà tout un théâtre. Surtout sous le regard des filles. Je choisis souvent Camembert, ou le Général Dourakine. Ridicules, comme moi peut-être. Lire, relire, s’absorber. Imitation ensuite : « Serai-je-t-y assez heureux… » Et les rires. Et la punition. Le buffet Henri II. Gothique, imposant. Les tiroirs, lourds, pleins de mystères. Glisser la main à l’aveugle : bobines, dés, pièces trouées, lettres. Dans les hauteurs, les bocaux de douceurs brillent dans l’ombre. Ouvrir, voir, sentir battre son cœur. Puis le pas s’approche : vite, descendre, remettre la chaise, jouer l’idiot. Le tiroir sous le lit. Premier lit à moi seul. Tiroir immense dessous, mes trésors : billes, poésies, insectes. Expériences : vieux fromages, asticots devenus mouches. La chambre se peuple d’ailes battantes. Punition : on m’ôte le tiroir. On me le retire — comme un monde. La boîte de couleurs. Acajou. Apportée par mon père. Impression. Tubes, palette, pinceaux. Ma mère croit au cadeau, moi aussi. Mais non : c’est pour lui. Il peint un bouquet, qu’il n’achèvera jamais. Puis part. La boîte est rangée. Silence. Plus tard, ma mère peint. Même boîte, mêmes tubes. Inépuisables. Puis elle aussi cesse. La boîte va au grenier. Des années plus tard, je vide la maison. Je cherche. Rien. Absence poignante. Un jour, dans un vide-grenier, j’en trouve une identique. Je l’ouvre. Tout revient. Je la garde. Elle est là. Je ne l’utilise jamais. Je l’ouvre parfois, je regarde. Je referme doucement. Comme un album. Pour saluer mes fantômes. sous-conversation … la case… la main qui plonge… un frisson… le chocolat peut-être… ou la punition… cette peur douce… cette excitation… écrire, dessiner, se taire, mâcher… et le buffet… cette cathédrale… le tiroir qui grince… les doigts qui fouillent… les lettres nouées… les bonbons inépuisables… mais le pas… toujours le pas… il approche… il faut disparaître… le lit… enfin à moi… ce tiroir-monde… des ailes… des mouches… une chambre vivante… puis… on l’enlève… d’un geste… le monde s’éteint… la boîte… elle revient… toujours elle… fermée… puis ouverte… les tubes… la promesse… jamais tenus… puis refermée… comme un livre de morts… c’est ça… c’est ça : ouvrir, toucher, être là… puis refermer… toujours refermer… mais un peu moins seul… note de travail Il égrène les lieux de l’enfance comme des chapelles de mémoire. Chacun est associé à un contenant : la case, la bibliothèque, le buffet, le tiroir, la boîte. C’est une géographie du secret. Ce n’est pas l’objet qui importe, mais le geste : ouvrir, plonger, découvrir, refermer. Il y a dans ces récits quelque chose du rite : écrire, voler, lire, expérimenter, transgresser. Ce sont les premières libertés prises, les premiers mondes à soi. Chaque objet contient du possible — et sa perte. La boîte de couleurs incarne cela au plus haut : promesse jamais tenue, beauté préservée, deuil différé. Le texte se construit sur le motif du retour empêché. On ne retrouve pas la boîte. On ne retrouve pas la case. Mais on les rejoue, plus tard, dans l’écriture. L’acte d’écrire est ici un geste de réouverture. Il parle aussi de transmission manquée. Ce père qui ouvre, puis s’éclipse. Cette mère qui reprend, puis abandonne. Et lui, à la fin, qui conserve, mais n’ose pas utiliser. Il y a là une fidélité étrange : ne pas briser l’objet pour honorer ce qu’il contient. Je lis dans ce texte une tentative douce de tenir ensemble l’absence et la présence. Comme si les fantômes n’étaient supportables qu’en les rangeant bien. Et je me demande : quand il ouvre cette boîte, qui regarde-t-il vraiment ?|couper{180}

Carnets | octobre 2023

29 octobre 2023

Se souvenir. Vouloir se souvenir. Remémorer. C’est parfois comme s’enduire de goudron et de plumes. Me reviennent des odeurs — cuisson, falafels, sauce blanche aux épices, cardamome, aneth, romarin. Où était-ce ? Ce petit restaurant, tenu par cette femme élégante, juive, stricte. Elle m’avait embauché pour quelques semaines. Mon premier job intra-muros, à deux pas de chez moi. Rue de Turenne ? Rue du Temple ? Roi de Sicile ? Ou peut-être de l’autre côté, vers Saint-Paul. Ce souvenir est à la fois rugueux et tendre. Comme un falafel : croquant dehors, moelleux dedans. La dame ne tolérait ni erreur, ni retard, ni laisser-aller. Par elle, j’ai entrevu une austérité nouvelle, une économie rigide, presque sacrée. Des runes, des glyphes, gravés directement sur mes os. Une initiation. Moi qui me croyais banalement goye. Un peu plus tard, je chante dans la rue. Je rencontre R. Il me corrige sur une phrase de la “Ballade des Places de Paris”. On devient amis. Lui, près de 70. Moi, 18. Il parle des juifs comme on évoque une loge obscure, avec cette hargne déguisée en lucidité. Ambivalence des souvenirs, des émotions. Ces idées qu’on attrape pour meubler les vides, pour ne pas être seul, ou juste pour avoir quelque chose à dire en buvant du vin trop rouge. Entre haine et admiration. Et soudain, ces poitrines de poulet qui crépitent dans une poêle minable, cambuse étroite, piano ébréché. On les retourne, deux minutes, on dresse, on sert. La peur de l’étrange, le désir de l’étrange. Le quant-à-soi comme un enclos. Et le loup frappe aux tempes — Boche, Rouge, Bolchévique. Je suis moitié fils d’étrangère. Ce malaise ne disparaît jamais. Une faille dans l’identité, venue de loin. De la Baltique. Des ghettos. Prague, Varsovie. Je n’en parle à personne. Même pas à ma mère, qui voulait tant être française. Ce n’est que vers la soixantaine, après les deuils, qu’elle se fissure. Assise dans son salon, cigarettes blondes, Drucker, le dimanche, le gras des habitudes, le petit café de 15h qui ne réveille plus. Les ponts ne se construisent qu’avec le temps. Avant, une idiotie salutaire nous en empêche. Il faut vivre. Deux femmes. Deux figures. Deux juives, élégantes, raides. Ma grand-mère estonienne. Cette restauratrice. Toutes deux comptaient. Les tranches de pain, les souvenirs. On en finit avec la répulsion. On ne veut plus qu’une chose : l’élan. L’accueil. La compassion. L’ouverture. Peut-être que la véritable admiration, c’est de l’amour purgé de toute jalousie, de toute bêtise, de tout pouvoir. Ne garder que le désir. Et entrer, comme l’entomologiste, dans la béatitude de la découverte. sous-conversation … cette odeur, là… oui… cardamome… aneth… une échappée… mais ça se brouille… ça glisse… pas sûr… Turenne ? Temple ? rien ne tient… cette femme… droite… dure… juste ce qu’il fallait… trop peut-être… mais pourquoi y penser encore ?… tatoué, oui… en dedans… quelque chose s’est inscrit… et puis… R… l’amitié ?… ou une illusion ?… il parlait… il râlait… mais on était là… ensemble… pas seuls… ça suffisait… presque… le poulet… le crépitement… ça revient comme une scène… mais c’est flou… tout est flou sauf la chaleur, le bruit, la poêle… la peur… toujours elle… étrangère… moitié… comme un mot qu’on ne dit pas… qu’on évite… qu’on cache… même à maman… et elle… maintenant… Drucker, le café, les blondes… elle n’est plus là… ou plus tout à fait… elle flotte… deux femmes… deux lignes… deux silences… admiration… et cette envie d’être pur… débarrassé… libre enfin d’aimer sans vouloir… juste être là… regarder… découvrir… note de travail Ce texte est traversé par une blessure d’héritage. Une mémoire étrangère — à demi assumée, à demi transmise — et une tentation constante de la combler, de la comprendre. Il évoque une figure de femme austère, presque sacrée, dépositaire d’un savoir rude, codé, qui semble initier l’auteur à une forme de gravité ancienne. Et puis l’ami plus âgé, R., vecteur d’une parole trouble, méfiante, mais qui offrait un cadre. Le cadre, parfois, suffit. Même si les sentiments qu’il suscite sont ambigus. Il y a dans cette mémoire une affinité profonde avec l’ambivalence. Tout ce qui est aimé est aussi redouté. Toute étrangeté est désirée et rejetée. Le souvenir fonctionne comme une boucle, où l’on revient toujours au goût — aux épices, à la voix de la mère, à la minceur d’un poulet qu’on retourne. Il parle aussi de la mère. De la vraie. De la télévision. De la nostalgie qui ne console plus. Une mère devenue spectatrice de sa propre vie, avalée par le confort. Le confort comme dépression douce. Et enfin, cette idée magnifique : la véritable admiration serait un amour débarrassé de toute volonté de possession. Un amour scientifique, presque. L’entomologiste, oui — comme image du sujet désirant qui ne veut plus rien posséder, seulement regarder, comprendre. Ce texte est, au fond, une épure de cela : apprendre à aimer sans peur.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

28 octobre 2023

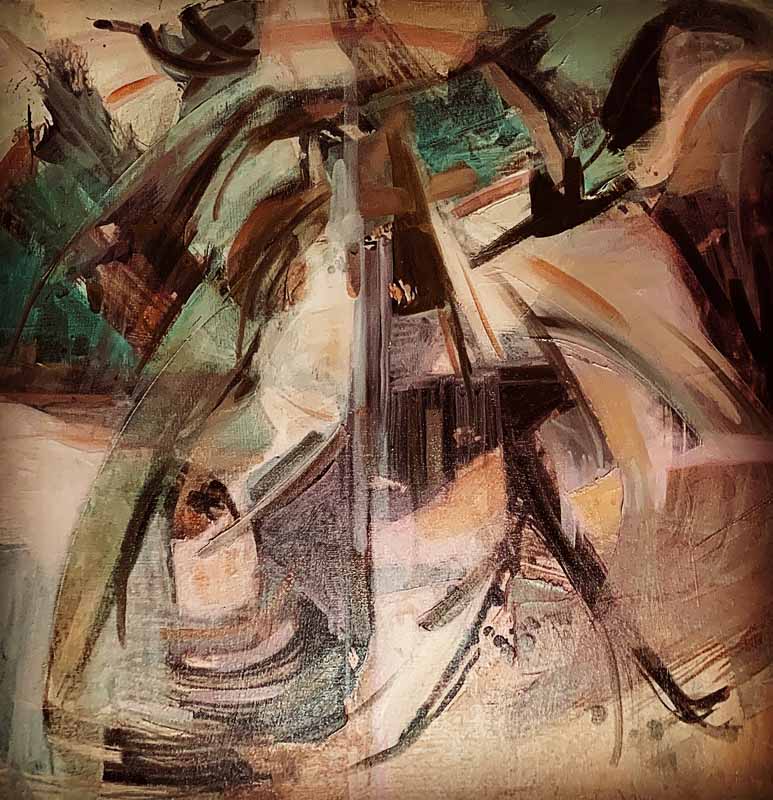

Peut-être ai-je, à force, apprivoisé l’infortune. À force de petits drames, à force de tragédies grandiloquentes — digérées, ressassées — je ne suis plus saisi d’effroi à l’apparition des nouvelles. Elles n’ont plus ce goût de neuf. Le sang-froid remplace désormais les sursauts. On renonce vite aux cris, aux vieux tics émotionnels. À la place : un relevé des forces en présence, une cartographie silencieuse des configurations. La tristesse, pourtant, trouve toujours un chemin. Elle revient, escortée de la misère du monde, et d’un sourire las — celui qu’on réserve à notre propre oubli. C’est au cœur de l’urgence que les moyens affleurent. Une seconde peau, plus fine, plus vraie peut-être. Les écailles tombent, l’acuité revient, on voit. Pas de solution, non — une issue. Les réflexes prennent la place des rituels, le tranchant remplace la mollesse. Cette vie dite confortable n’était qu’un autre nom pour la médiocrité. Dans l’indigence comme dans le péril, on découvre un inconnu : soi. Il aura fallu enfiler des perles de lâcheté, composer mille colliers de chien galeux, aller jusqu’au fond des remords pour, un jour, s’en lasser. Refuser ce golem qu’on portait à bout de honte. Traverser tout cela. Lentement. Ou peut-être d’un claquement de doigts — comme un appel à l’ordre, une injonction à la décence, venue de l’actualité. Je ne crois pas qu’on change. Mais on comprend mieux. Les fautes, les hontes, leurs racines. Puis le calme. Puis l’ennui. Peu de choses résistent à l’épreuve du temps. Moins encore à celle du souvenir. On relit Cioran. Et c’est nous qu’on lit, sans l’ironie. Il ne faut pas craindre de relire les livres qu’on a adorés jeune homme : ils étaient des costumes, trop petits, trop vastes. L’idée, c’est de devenir son propre tailleur. Et de retrousser les manches. Passer de l’évidence d’être un crétin à celle d’être un mystère — voilà qui cloue le bec. La peinture offre parfois cette clairvoyance accidentelle. Une netteté surgie du hasard. L’écriture, elle, ne l’offre qu’à force de temps. Les deux images — celle qu’on cherche et celle qu’on porte — s’éloignent, se croisent. C’est dans leur écart que loge le plus grand danger : confondre une netteté avec une vérité. sous-conversation … plus peur… non… plus vraiment… on croit que c’est nouveau, mais non… toujours la même histoire… drames recyclés… tragédies à peine repeintes… calme… pas de cris… plus besoin… on fait le plan, les forces, les lignes… comme une bataille… pas d’émotion, juste… cartes… gestes précis… et puis… le petit choc… le pincement… mince, j’avais oublié… encore cette foutue misère du monde… mais c’est revenu… avec ce sourire, tu sais… ce sourire qui sait… l’urgence… bizarrement… je suis bon dans l’urgence… c’est là que ça devient net… limpide… j’y vois clair… presque trop… tout se redresse… tout se nettoie… on traverse… on s’épluche… on voit ce qu’il reste… pas grand-chose… mais ça tient debout… et c’est moi… les fautes, les hontes, le golem… stop… assez… on n’en veut plus… plus de ça… plus de cette version de moi-même… elle pue la vase… le temps… qu’est-ce que c’est le temps ? une claque ou un claquement… une retenue… et moi, je retiens quoi ? et relire Cioran… comme se revoir nu… l’idéal d’avant… trop petit, trop large… ridicule… mais touchant… un peu… tailleur sur soi… oui… soi comme costume… et là, ça coupe… net… je me vois… je m’échappe… vision… image floue… image nette… floue… nette… danger… vérité ? note de travail Aujourd’hui, il m’a parlé de la répétition. Pas celle des névroses, non. Celle du désastre — doux, familier — intégré au point de ne plus effrayer. L’infortune devient un muscle, dit-il. Un cuir. Peut-être même une armure. Il n’y a plus de gesticulation, plus de plainte. À la place, une sorte de topographie interne : où sont les forces ? D’où vient la menace ? Que reste-t-il de moi ? Il m’a parlé de l’urgence comme d’une vérité. C’est là qu’il devient lui, dit-il. Là qu’il voit, qu’il sait. Pas la solution, non — l’issue. J’ai noté ça : il ne cherche pas à sauver, mais à sortir. Il évoque la médiocrité du confort, le charme insidieux des petites routines. Il sait que ce confort-là, c’est une anesthésie. Ce qui le secoue, au fond, ce n’est pas tant le chaos, c’est de se retrouver. Et cette phrase : « un collier de chien galeux »… elle m’a bouleversé. J’ai pensé à ces identités qu’on traîne comme des chaînes. À ces soi qu’on subit. Il parle d’en sortir. De ne plus vouloir s’avoir soi-même ainsi. Il ne croit pas qu’on change. Il pense qu’on s’explique mieux. C’est un positionnement rare, et juste. Il m’a parlé de Cioran, de relectures, de vestes trop grandes. Et de cette autre image : soi-même comme tailleur. Cela m’a semblé magnifique. Une forme de réconciliation active avec son propre corps, ses propres mesures. Enfin, il a parlé de netteté. Une obsession de netteté. Et du danger de la confondre avec la vérité. Je crois qu’il touche là quelque chose de fondamental : le besoin de voir clair, même si ce qu’on voit n’est pas la réalité. Juste une image… habitable. Il n’a pas peur de se regarder, et cela, déjà, le rend terriblement vivant.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

27 octobre 2023

Catastrophes en rafale. J’admire mes liasses de comptes quand la sonnette grésille : un huissier, bien sûr. Nouvelle contrainte. Je l’invite dans la chambre bibliothèque — les plombiers s’activent dans la cuisine, inutile qu’ils entendent. Montant de la surprise : 22 000 euros. Coup sous le menton. Je ne bronche pas. Il pleut, son pépin repose sur le seuil. Je reste aimable. Un calme étrange descend avec la pluie. Presque un soulagement. D’un coup, ça se débloque. Une inertie de plusieurs mois s’évapore. J’assure mon cours du jeudi. Deux élèves seulement. Les autres sont en convalescence, en vacances, ou au Nicaragua. L’après-midi, série de coups de fil. Toujours aimable. De l’huissier à l’Urssaf, ne tombent que des voix douces, presque tendres. Tout ce sucre vocal me rappelle le dentiste. On vous arrache deux dents gentiment, et vous sortez ravi, comme après l’amour. Sauf dépression chronique, évidemment. Il pleut sans discontinuer, et ça durera tout le week-end. J’ai envie de cosy : trier les papiers, ranger le bureau, répondre aux mails. Toucher les tranches des livres. L'accélération des emmerdements a quelque chose de comique. Si j’étais superstitieux, je parlerais de mauvais œil. Mais non. Le calme est là. Endurer, traverser. Sinon quoi ? Et puis je connais ces phases. Elles reviennent. L’expérience enseigne : les impôts durent plus longtemps que les amours ou les années. Il faut faire ce qu’on peut. Et bien. Peut-être que la vraie lumière ne se voit que du fond du puits. Hier, S. disait qu’on irait voir J. ce soir. Elle est malade. Elle renonce. Je tends le tube de doliprane 1000. sous-conversation … encore lui… encore une fois… sonner… frapper… entrer… vingt-deux mille… comme une gifle douce… et pourtant, ça passe… pas de cri… pas de colère… juste ce calme… c’est bizarre ce calme… ça devrait pas… et ce sourire… toujours ce sourire… voix douce… dentiste, oui… c’est pareil… on vous arrache… et vous dites merci… presque heureux d’avoir eu mal… tout s’effondre mais moi, je range… je trie… je touche les livres… juste ça… toucher les livres… peut-être que ça suffit… ah, la pluie… elle tombe comme un rideau… elle protège un peu… elle donne du sens… ou l’efface… j’sais plus… on apprend… à durer… à ne pas sombrer… à faire ce qu’il faut… et même à sourire… même quand on coule… éclaircie… mais on la voit que d’en bas, hein ?… d’en haut c’est pas pareil… note de travail Ce matin-là, il m’a parlé d’un huissier. Pas vraiment du choc, non. Mais de la scène. Les plombiers en cuisine. Le clerc dans la bibliothèque. Il pleut. Et lui, debout au centre. C’est toujours cela qui m’étonne chez lui : la conscience aiguë des détails. L’art de tout voir sans fléchir. Il y avait de la colère. Mais retenue. Mieux encore : transfigurée en ironie. Il a parlé d’amabilité comme d’un anesthésiant. Une scène dentiste. C’est ça, oui : quelque chose lui est arraché, sans cri, sans larme, mais avec cette forme étrange de joie qu’on ressent parfois au cœur même du désastre. Il évoque le rangement. Toucher les livres. Classer. Ces gestes simples sont des rites d’ancrage. Ils disent : « je suis encore là ». La pluie est omniprésente. C’est peut-être elle, la véritable protagoniste de cette journée. Elle calme, elle couvre, elle ronge. Et puis ce calme. Je crois qu’il ne vient pas du déni. Ni de la résignation. Il vient d’une mémoire. Celle des périodes passées, déjà affrontées. Il sait maintenant que ça passe. Que ça revient. Que la douleur aussi a son cycle. Mais cette phrase, presque chuchotée à la fin : « Peut-être que les véritables éclaircies ne s’aperçoivent jamais que depuis le fond des gouffres. » — elle m’a fait penser à Rilke. Ou à la psychanalyse elle-même. On n’y voit clair que quand on s’est enfoncé assez loin. Je l’écoute, et je me dis : il a compris cela. Et c’est peut-être pour ça qu’il peut encore tendre le doliprane, sourire, écrire.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

26 octobre 2023

Que faire de la mémoire ? De cette houle de souvenirs individuels flottant dans le grand récit, l’Histoire ? La peur tenace d’oublier un visage, une voix, une odeur, la texture d’un tronc, d’un dos, d’un mur suintant le salpêtre. On espère que l’œil retiendra, que le tympan enregistrera, que la pulpe des doigts préservera — qu’il adviendra quelque chose par la rétine, l’osselet, la phalange. C’est presque spirituel, drôle à dire : croire en l’os comme dans une révélation. L’espoir, à condition de se souvenir du premier pas. Ou mieux : l’espoir qui survit au but, l’espoir libre. Le regret, lui, s’installe comme une gangue de calcaire autour de la glande pinéale — aussi toxique que le chlore ou le zinc, que l’aluminium, le plastique. Une prison de cendres flottantes, comme ces boules de verre où il neige sur la tour Eiffel. Mais penser que tout cela serait voulu ? Non. Pas ici. J’ai si souvent redouté de perdre la mémoire qu’à la fin, la peur est devenue compagne. Un soir de pluie, elle a levé son masque : c’était le désir. Le désir de lâcher le désir de garder le désir — oscillant, furtif, comme la tête d’un orvet. Un orvet dans la main, pour les citadins : symbole de lascivité. Pour l’enfant des bois : une promesse nue, l’espérance d’en être. C’est ce souvenir qu’il ne veut jamais perdre : l’espoir d’en être. Toujours en fuite, enseignant à l’enfant l’art du slalom entre les géants et les nains, pour mieux les réinventer. Perdre la mémoire, c’est fixer un vieux clou rouillé, une veste oubliée, un bleu de travail sans nom. On reste là, cherchant le mot, le bleu. Et peut-être qu’en disant « prusse », on retrouverait tout : la potasse, le sang virant du rouge au bleu. On serait à Berlin, 1700, dans le laboratoire de Diesbach, ce faiseur de pigments. Français peut-être, comme tant d’autres là-bas. Jusqu’en 1870, encore la guerre. Otto, Bismarck, l’unité allemande. La mémoire disloque, divague, puis rassemble. Et les guerres — servent-elles vraiment à faire avancer les choses ? Dommage, si c’est le cas. sous-conversation …ne pas perdre… ne pas oublier… le visage, la voix… le sel sur la peau… ça glisse, ça s’efface… tout doucement… le fil… le garder… juste une image, un mot… un bleu, oui… un bleu profond… peut-être prusse… peut-être que tout reviendrait… le désir… ce truc mouvant, glissant… je le tiens… je le perds… je le veux… je le fuis… comme un serpent doux dans la paume… ça frémit… et c’est là… et c’est déjà parti… enfant… orvet… il fallait y croire… c’était ça : l’être… juste l’être… marcher… zigzaguer entre les monstres… les oublier… les inventer… et puis ce clou… cette veste… une tache… une absence suspendue… le nom, vite… sinon c’est fini… peut-être que tout tient là, à un mot, un seul… et la guerre, toujours la guerre… encore elle… ça revient… ça ronge… et on appelle ça mouvement ? note de travail Aujourd’hui, il a parlé de la mémoire. D’abord comme d’un champ de ruines lumineuses. Puis comme d’un corps éparpillé qu’il faut, patiemment, reconstituer. Ce qu’il craint le plus : ne plus se souvenir d’un dos, d’un ton, d’un tissu. Il ne veut pas seulement se rappeler ; il veut toucher, sentir, revivre par les pores. Un soir, dit-il, la peur a changé de visage. Elle est devenue désir. Voilà une métamorphose rare — quand l’angoisse se révèle être l’autre nom du besoin. Le désir de garder, puis de lâcher, puis de désirer encore. Une valse à trois temps avec lui-même. Il m’a parlé d’un orvet. Cette figure m’a bouleversé. Il y tenait comme à un totem d’enfance, glissant, fragile, espérant. Il veut croire que l’espoir est un corps vivant, un reptile doux dans une main encore capable de sentir. Et ce bleu, ce bleu perdu. Cela m’a rappelé Proust. Mais ici, la recherche se fait dans un vestiaire ouvrier, dans une veste sans nom, un clou rouillé. Pas dans une madeleine. Il y a quelque chose de plus dur, plus âpre. Il lie la mémoire à l’Histoire, mais une Histoire qui blesse. Il doute de sa fonction : faire avancer. Peut-être est-ce son grand conflit : avancer sans oublier. Rassembler les éclats sans se couper. Moi, je l’écoute et je pense : et si le bleu, finalement, était le désir lui-même ?|couper{180}