octobre 2023

Carnets | octobre 2023

06 octobre 2023

Je ne compte plus le nombre Mais l’entrée dans le désert remonte à mars 2019. Depuis qu’on nous a montré la vraie gueule de cette pseudo-démocratie. Depuis, je n’ai pas vraiment repeint. Juste des gestes réflexes. De quoi laisser des traces. Puis plus rien. Quelque chose s’est rebellé. Une haine du mensonge, du doute, des excuses. Comme si cet épisode autoritaire avait creusé en moi un point noir, une faille d’où remonte tout : enfance, culpabilité diffuse, fautes anciennes — péché contre un père qu’on ne nomme pas, contre une loi qu’on ne comprend plus. Et moi, là, réduit à rien. Une vermine. Mais peinte déjà, un an plus tôt, sans le savoir, dans un diptyque. Mon côté juif, peut-être. Agneau attaché. En attente d’une balle, d’une meute. Toujours le même chant : résister ou céder. Résister à quoi ? Céder à quoi ? Un jeu. Un simulacre. Pour continuer à se mentir. Pour trouver un angle doux, une excuse. Mektoub. Fatalité. Puis ça revient : fatigue, maux de tête, crampes — signes de guerre. Signe qu’il faut reprendre les armes. Mais pas les pinceaux. Et puis on cède. Pour souffler. On se dit que non, c’est sûrement exagéré. Qu’ils ne veulent pas vraiment nous détruire. Qu’on dramatise. Rôle de victime, encore. Mais pas de peinture de crucifixion. Je ne suis pas Mantegna. Et eux : les institutions, l’administration, les banques — d’une rigueur mécanique. Tu paies, tu te tais. Sinon, ils te prennent tout. Aucune humanité. Juste des lignes de commande, des saisines, des relances. Leurs visages ? Jamais vus. Jamais assumés. On ne veut pas le croire. C’est tout. J’ai envoyé un mail aux experts-comptables il y a une semaine. Pas de réponse. Ils laissent pourrir. C’est ça, leur méthode. Laissés pourrir. C’est même une politique d’État. Regarde nos messageries : que des urgences, des priorités, des “importants”. Mais plus personne ne sait ce qui compte. Et tout à coup : une explosion. Un attentat. Un pan de l’Antarctique qui se détache. Et vu de là-bas — du Yémen, du Pakistan, de la Chine — notre vie doit sembler à la fois enviable et grotesque. On est ridicules. Et ce n’est pas étonnant que tout craque, que l’équilibre cède, que la Terre elle-même parte en vrille. Regarde les guignols qui nous gouvernent. Des marionnettes. Des clowns tristes. Et la guerre ? L’Ukraine ? Un soufflet. Un combat de bites pour savoir qui l’a plus grosse. Et on gobe encore. On nous prend pour des imbéciles. * Alors que faire ? Fuir dans le concret. Dans la rencontre. L’associatif. J’ai animé un atelier dans une salle des fêtes. J’ai vu des visages s’éclairer. Thérèsa. Margaret. Shana. Nicolas. Gigi. Chantal. Leur surprise quand on a retiré le ruban de masquage. C. et B. sont descendus. C. reprend des couleurs. J’ai grondé B. pour son texte pas encore envoyé. Timidité. Gêne. Toujours l’orgueil derrière. C’est presque la fin du monde, et on hésite encore. * Alors je pense à la cuisine. Je veux qu’on retrouve ça : le goût. Les plats. Le partage. La viande ? Plus les moyens. Mais on peut cuisiner végétarien. Herbes, épices : le secret est là. J’ai claqué vingt euros pour du cumin, du paprika, du poivre de Madagascar, de la coriandre fraîche. Tout au congélo, par petits sacs. Des légumes secs : pois chiches, lentilles, haricots. Et du riz, bien sûr. Beaucoup de riz. S. regarde tout ça avec des yeux ronds. C’est moi qui cuisinerai, j’ai dit. Une envie de l’Asie, des saveurs persanes, indiennes. Une science millénaire pour réchauffer les organes. Je ferai des nans au fromage ce week-end. J’ai trouvé la boîte de Vache qui Rit. Avec du beurre fondu, ce sera un régal. Pas diététique. Mais nous avons perdu cinq kilos chacun depuis les vacances. Le stress a tout dévoré. Alors maintenant, on mange. On partage. On prépare. On s’étonne encore. Et c’est déjà ça. sous-conversation — Encore ce désert. Tu crois que tu vas en sortir ? — Peut-être pas. Mais j’y marche encore. — Et les mails ? Tu y crois encore ? — Non. Je les envoie quand même. — Tu cries ? — Non. Je marmonne. Je tisse. Je coupe. Je cuis. — Tu cuisines donc ? — Pour tenir. Pour donner un goût à tout ça. — Et cette haine ? Tu l’as digérée ? — Pas vraiment. Mais elle a changé de forme. Elle s’est mise à mijoter. note de travail Il s’agit d’un texte en ruine. Mais pas d’un texte ruiné. Le patient raconte une descente : politique, picturale, existentielle. Il ne peint plus. Il survit. Il dénonce. Il s’épuise. Il mange peu. Il maigrit. Il crie sans bruit. Mais ce texte est aussi un acte de soin. Un retour aux gestes — simples, matériels, partagés. La haine du mensonge est ici le premier moteur. Elle transforme l’auteur en guetteur de vérités. Mais cette quête n’est pas vaine. Elle le pousse à se réincarner. D’abord dans des noms. Puis dans des épices. La cuisine devient une langue. Un atelier. Une prière. Il ne croit plus au pouvoir. Mais il croit encore aux nans au fromage. Et c’est, peut-être, une forme de transcendance.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

06 octobre 2023

Il y a des années, un été, j’ai tenté un premier voyage à pied. Je me souviens de ce que j’ai croisé : des choses modestes, curieuses, magnifiques. J’étais mal équipé. Un pantalon clair, un vieux chapeau, une petite musette ridicule à la main, et dans la poche intérieure, cousu à même la doublure, un chèque, mes économies, comme un talisman. Je marchais. Une bande d’enfants passait. L’un m’a lancé, moqueur : « Où va-t-il donc, ce grand type avec sa musette ? » J’ai souri. Un peu honteux, un peu fier. Je savais que tout ça faisait un peu pitié. Mais je continuais. Et j’ai eu cette impression bizarre, que le monde autour bougeait avec moi. Que la route, les champs, les bois, même les labours, avançaient un peu aussi. Pas beaucoup. Mais un peu. Comme s’ils m’accompagnaient. Ce long type, il est ridicule. Oui. Mais il marche. Il a un chèque cousu dans la poche. Comme un secret. Comme une promesse. Il rit jaune, mais il avance. Il se laisse traverser. Il ne croit pas, il regarde. Et le monde, il l’accompagne ? Peut-être pas. Mais lui, il sent que oui. C’est déjà beaucoup.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

05 octobre 2023

Petit à petit tout s’effiloche. Un fil sort de la manche, tu tires. Plus de manche. Plus de pull. Plus de Don Quichotte. La haine, comme la laine — on peut la prendre par tous les bouts. Le monde entier pourrait se détricoter. Et tu te retrouverais là, avec un mouton dans une main, et dans l’autre… une plume. Une paille. Cocktail chez les siphonnés du bulbe. * Sinon. Les mots “expert” et “comptable”, accolés, me font le même effet que “sens” et “giratoire”. Dégueulis. * Tu vas à la pharmacie louer un tensiomètre. Arrivé chez toi : il marche pas. Tu le poses là. Et dans un coin de ta tête : *faut le ramener*. Une semaine plus tard : il est toujours là. T’as rien fait. Y avait toujours un truc plus urgent. * Scrollement du fil Twitter. Coup de boule de périphérique. C’est plus trop de mon âge. Certains hurlent, insultent, s’écharpent. Duels de phrases mortes. Rien ne claque. Et là — un compte LREM me suit. Là je me dis : qu’est-ce que j’ai foutu ? * La daube, l’excitation, la roue qu’on suce. J’ai dû ? Non. Mais on croit que oui. Moi je suce pas de roue. Juste mes pastilles 2.5mg de nicotine. Par plaquette. Pour résister à l’envie de fumer. D’ailleurs. Est-ce que j’ai encore envie ? Je me lève, un pas, deux pas. Je me regarde. Je m’éclaire en pleine gueule avec la lampe d’architecte. Alors, vous disiez que vous n’aviez plus envie de fumer ? Je me pose là, comme un enfoiré. Et je sors le paquet. Une Winfield. Je le regarde. Je dis : merci camarade, mais non. Je décline. Je parviens à le dire. Youpi. * La lumière s’éteint. Pas de flonflon. Pas de musique. Je ne fume plus. Voili voilou. C’est tout. * Pendant une heure, dire tout ce qui passe. C’est plus trop ça. Pendant une heure, surveiller mes trois tifs qui repoussent. Éviter d’être trop crâne. Le courage ne m’étouffe pas — j’arrive encore à respirer. Je suis la pente des mots, les phrases, les vides. Et je dévide ma pelote. Me débarrasse un peu. Écrire, comme on avale un cacheton, le matin. Voilà. sous-conversation — Le fil… tu le tires ou tu le laisses ? — Je tire. Je veux voir jusqu’où ça va. — Jusqu’à plus rien ? Plus de Don Quichotte ? — Jusqu’à moi, peut-être. Ce qui reste. — Et la pelote ? Tu la déroules ? — C’est ça. J’en ai marre de faire des pulls. — Et ce paquet… ce geste… — J’ai dit non. — T’as réussi. — Mais j’ai pas crié victoire. — Juste dit. C’est tout. — C’est déjà pas mal, non ? note de travail Le sujet se présente comme un corps en pelote, un fil tendu entre pulsions et gestes avortés. Tout ici tourne autour d’un mouvement : celui du retrait. Retirer un pull. Reculer d’un paquet de cigarettes. Ne pas retourner le tensiomètre. Ne pas crier. Mais ces absences ne sont pas des vides — ce sont des choix. Des affirmations silencieuses. Le texte tisse une logique d’épuisement maîtrisé. Il ne s’agit pas d’une perte de contrôle, mais d’un **ralentissement lucide du flux**. Le sujet n’est pas en fuite : il observe, il écrit, il déplie. C’est un monologue de survie. Un mode mineur, mais pas mineur du tout. Il y a une grande maturité dans cette manière de “dire tout ce qui passe”, sans pathos, sans appel au spectaculaire. L’addiction, la colère, la honte, la procrastination, la lucidité sur la vacuité politique : tout est là. Mais rien n’est figé. Rien n’est fermé. Et cette phrase magnifique : “écrire comme on avale un médicament le matin”. C’est la ligne de vie.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

Cocktail chez les siphonnés du bulbe.

Les mots expert et comptable associés me font le même effet que sens et giratoire accolés.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

04 octobre 2023

Peu de mots ont survécu au voyage à travers la matière scolaire. Des cours de techno, presque rien ne reste. Mais *barycentre*, si. Un mot massif, presque drôle. Quelque chose dans sa sonorité l'empêche de disparaître. Il résiste. Il pèse. Et ce matin, je lis un poème. Une première strate d’émotion monte, douce. Mais dessous, une autre remue. S’interroge. Je pense au barycentre. À l’équilibre. À ce point muet autour duquel tout tient, ou vacille. Même nos prières, nos désordres, nos désirs — eux aussi cherchent, sans le savoir, leur centre de gravité. Leur point d’appui. Camille Claudel le savait. Elle sculptait cette tension-là : l’élan retenu. Le cri figé. Sans barycentre, tout tombe. Et ceux qui tiennent debout, par force ou par fortune, diraient que tomber, c’est ridicule. Mais ils ont juste de bonnes assises. sous-conversation — Ce mot. Tu ne sais même plus d’où il vient. Mais il est là. — Barycentre. Énorme. Insolite. — Tu l’as appris ? Tu l’as subi ? — Il est resté. Il a survécu. — Et maintenant… un poème, une œuvre, et ça revient. — Ce n’est pas qu’un mot. C’est un point. Invisible. Inévitable. — Tout cherche son centre. Même toi ? — Oui. Peut-être surtout moi. — Et eux, les puissants ? Ils croient tenir ? — Ils oublient qu’eux aussi… chutent. note de travail Le patient revient sur un souvenir d’école — mais ce n’est pas la nostalgie qui travaille ici. C’est un mot. Isolé. Rescapé. *Barycentre*. Il en fait le pivot d’une réflexion sur l’équilibre humain. Et c’est cela qui frappe : la tentative d’ordonner l’émotion, de **donner une forme à ce qui tremble**. L’émotion esthétique (devant un poème, devant Claudel) est aussitôt interrogée par une autre strate — plus mentale, plus inquiète. Le barycentre devient alors **symbole de la tension interne entre désir et chute, élévation et effondrement**. Il incarne ce point autour duquel nous construisons — ou échouons à construire — notre stabilité. L’auteur semble dire : *même nos prières ont un poids*. Et si elles n’en ont pas, elles tombent. Ridicules. C’est ce que diraient ceux dont l’équilibre est garanti par l’extérieur : statut, argent, solidité sociale. Mais ce texte n’est pas cynique. Il est fragile, lucide, habité d’une quête. Et c’est peut-être là, dans cette oscillation même, que réside sa beauté.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

04 octobre 2023

Le silence n’est pas toujours d’or. Parfois, il est poison. Le silence tue. Il étouffe à petits feux. Il enferme sans trace. Il creuse des tombes sans bruit. Si tu ne dis rien, tu consens. C’est ce qu’on veut : que tu consentes. Que tu courbes l’échine. Que tu ne poses pas de questions, surtout en réunion. Reste à ta place, tais-toi. Ne dérange pas. Si personne n’est dérangé, c’est que tout va bien. C’est faux. Mais c’est ce qu’on dit. Le silence est devenu une idole. Aujourd’hui, les rôles se sont inversés : le bruit bavarde, le silence hurle. Parler, c’est meubler le vide. Se taire, c’est parfois crier tout. Autrefois, on devenait sage dans le silence. Aujourd’hui, on y devient fou. Rien n’est gravé pour toujours, même pas dans le marbre. Alors dis ton silence. Écris-le. Crie-le. Et surtout : ne dis pas ce qu’on dit trop facilement. sous-conversation — Il faut parler. Il faut dire. Tu crois vraiment ? — Sinon quoi ? — Sinon ils gagnent. — Mais tu sais ce que c’est que parler ? Ce que ça implique ? Ce que ça déclenche ? — Je sais ce que ça coûte. Mais je sais ce que le silence coûte aussi. — Ce n’est pas que je ne veux pas parler… — C’est que tu sais que les mots peuvent servir à tout. — Même à cacher. — Surtout à cacher. — Et si je parlais du silence lui-même ? — Là, peut-être, on entendrait. — Peut-être… note de travail Ce texte a la densité d’un cri réprimé. C’est une parole qui s’avance sur la corde raide entre mutisme imposé et nécessité de dire. Il ne s’agit pas ici du silence méditatif ou mystique, mais du silence social, institutionnel, celui qui écrase. Le texte met à nu une mécanique : **celui qui se tait n’existe plus — ou devient complice**. Le sujet semble ici pris dans un double bind : parler, c’est parfois trahir. Se taire, c’est toujours se trahir. L’identification au Cri de Munch n’est pas anecdotique : le tableau ne montre pas quelqu’un qui hurle, mais quelqu’un **que le monde hurle**. Ce texte aussi est traversé par cette onde. Et il y a cette phrase magnifique, presque imperceptible : “Parle de ton silence. Tais-toi de ce qui se dit trop facilement.” Le retournement est subtil, mais radical. C’est une éthique de la parole : **ne dire que ce que le silence a mûri**. Ce texte est à garder. À agrandir.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

Terre de lecture, d’écriture

La culpabilité d’être sans un radis l’agace toujours autant, au plus haut point.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

03 octobre 2023

Rejoindre. En s’écartelant — bras, tête, jambes — l’ici, comme jadis, poussé par la rumeur d’un là-bas trop lointain. Je crie “Terre !” comme un marin halluciné. Houles, embruns, écumes. Tout surnage. Il avait une pipe, gueule de cap-hornier : — Premier voyage, moussaillon. Ho hisse ! Fit l’tour du monde. Cracha sur le cap Horn : “J’t’ai eu !” Mais au cinquième, il rentra pas. Et le cap, ricanant : “Non, c’est moi qui t’ai eu !” Et moi, sans déconner, c’est là — seulement là — que je me sens en vie. La tourmente m’apaise. Tout le reste m’embrume. Tout ce en quoi j’ai cru dur comme fer : rouillé. Je nage en silence vers une rive que je vois pas, algues en dreadlocks, tête dans le carré. Est-ce que je suis dead ? J’aimerais un jour toucher terre. Mais l’espoir, c’est violent, c’est circulaire. Un bananier bleu pourrait y pousser. Ou rien. Être pauvre, ça l’agace, oui. Pas d’avoir pas, non. Mais cette injonction rampante à avoir. Cette culpabilité sociale qui suinte de partout. Cette logique de radis et de honte. Et lui — stoïque, floué, John Wayne dans le RER — endure. Fakir de la dèche. Et le dilemme revient : être ou pas de ce monde. Cette foire. Cette chienlit. Ces vestibules et leurs éternels préliminaires. Pour un peu, on fonderait une religion, rien que pour échapper au quotidien. Mais bordel, quand est-ce qu’on graille ? Pendant ce temps, la bave du monstre en soi, la graine plantée par mille totems, se gorge de colère. Bonne ou mauvaise, va savoir. On rêve sous les draps. Peter Pan dans la merde. On fout la paix à tout le monde tant qu’on y reste. Et la colère... pâte, index, couteau. Une toile blanche. Une station de métro. Une lente avancée dans la puanteur du réel. Parlez-moi encore d’amour, oui, après tout ça. La banque pouffe. Mais ce qui empêche de se lever, de tout casser, c’est pas la peur. C’est le dégoût. Alors on fabrique. Du brouillard. De la boue. Une terre de ruines. Une nuit nouvelle. On y conquiert rien. On y creuse. On y écrit. Un livre. Une page blanche. Une Terre promise. Par les mots. (huile sur toile – Le pays bleu) sous-conversation — Encore ce cap Horn… encore ce cri. — C’est pas un cap, c’est un mur. — Et toi, t’as craché ? Ou t’as juste regardé ? — Il t’a eu, hein ? — Oui. Il m’a eu. Comme tous les autres. — T’en fais quoi de ça ? — Rien. J’écris. Je flotte. — Tu veux être pauvre, mais propre. — Mais la dèche t’imprègne. — Et tu rêves… toujours. Même dans ton caca. — Tu crois encore à la fée ? — Non. Mais j’aime l’attendre. — Et cette colère ? Tu la dresses ? — Je la peins. J’y plonge les doigts. J’écris avec. note de travail La parole ici est en crue. Il ne s’agit pas d’une confession, mais d’un orage. Ce texte est un symptôme, mais aussi une tentative de soin. Il contient des fractures sociales, historiques, intimes. Il travaille — au sens le plus noble. Tout est là : la pauvreté vécue comme honte imposée ; le désir d’évasion contrarié ; l’imaginaire blessé mais encore fécond ; l’alcool, la mer, les mythes d’enfance, les injonctions sociales, les humiliations bancaires. Et surtout, une phrase : “Ce n’est pas la peur, c’est le dégoût.” Ce dégoût n’est pas celui de soi. Il est celui du monde, tel qu’il s’impose. Ce texte ne crie pas pour être entendu. Il crie pour survivre. Il crie pour ne pas tout casser. L’auteur n’érige pas de barricade. Il érige un livre. Une page blanche comme radeau. C’est, peut-être, cela la vraie insurrection.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

03 octobre 2023

réecrire un texte de G. Bataille dans Madame Edwarda. Au coin d’une rue, l’angoisse — une angoisse âcre, saline, presque exaltante — me lacéra tout entier. Peut-être à cause de deux filles, entrevue furtive dans l’escalier d’un lavabo. À ces moments, je sens monter cette envie obscure : me vomir. Me renverser. M’évider. Il faudrait me mettre nu, ou elles. Que leur peau tiède, leur fadeur charnelle, me ramène au silence. Mais je pris le détour le plus pauvre : un pernod au comptoir, bu d’un trait. Puis un autre. Puis encore. La nuit tombait — noire, nue. Je me mis à marcher, titubant, entre Poissonnière et Saint-Denis. Ivresse et solitude se nouaient. La nuit, dans ces rues désertes, m’offrait sa nudité. Alors, je retirai mon pantalon, le jetai sur mon bras. J’aurais voulu que la fraîcheur de la nuit s’insinue dans mes jambes, qu’elle pénètre, lave, emporte. Une liberté folle me portait. Je me sentais grandir. Dans ma main, je tenais mon sexe, dressé comme une affirmation, un refus. (J’aurais pu taire cela. M’offrir un détour, une décence. Mais non. L’entrée est dure. Il fallait ce heurt. Je continue — plus dur encore.) sous-conversation — Là. Là, ça vient. Cette secousse, cette vague — l’angoisse ? Non, plus. L’élan. — Tu les as vues ? Ou tu les as inventées ? — Peu importe. C’est le corps qui s’est tendu, la gorge, l’envie. — Et ce pernod… pour faire passer quoi ? — Pour empêcher d’exploser. — Et la rue ? Tu cherches quoi dans cette nudité-là ? — Être plus nu qu’elle. Plus vrai. Plus hors de tout. — C’est obscène. — C’est sacré. — C’est ton commencement, ta coupure. — Et si tu continuais encore… plus bas, plus cru ? — Je suis déjà là. note de travail Ce texte est une plongée brutale dans un moment de désintégration du sujet. Le patient (ou plutôt, l’écrivain-patient) entre dans une phase où le désir, l’angoisse et la dissolution du moi sont intriqués. La vue furtive des filles déclenche une crise — non pas une simple excitation, mais une **violence intérieure, une nausée ontologique**. Ce n’est pas le corps des autres qu’il convoite : c’est **l’effondrement du sien** qu’il réclame. Il veut s’arracher à lui-même. Le pernod, l’alcool, l’errance : autant de moyens de se perdre. Mais surtout, il y a cette scène puissante : se dénuder dans la nuit nue, dans des rues vides. La nudité devient un **rite sacrificiel**, un désir d’effacement ou de dépassement. Et puis cette phrase-miroir : "J’aurais pu éviter cela. Mais je continue — plus dur." Le patient sait. Il sait ce qu’il fait. Il s’expose, il s’agresse, il transgresse. C’est une forme d’**auto-sacrifice littéraire**. L’obscène ici n’est jamais gratuit : c’est un passage, une brûlure nécessaire. Ce texte, comme une psychanalyse, ne commence pas par la surface. Il entre directement dans la plaie. à voir cet article pour l'illustration et le contenu|couper{180}

Carnets | octobre 2023

03 octobre 2023

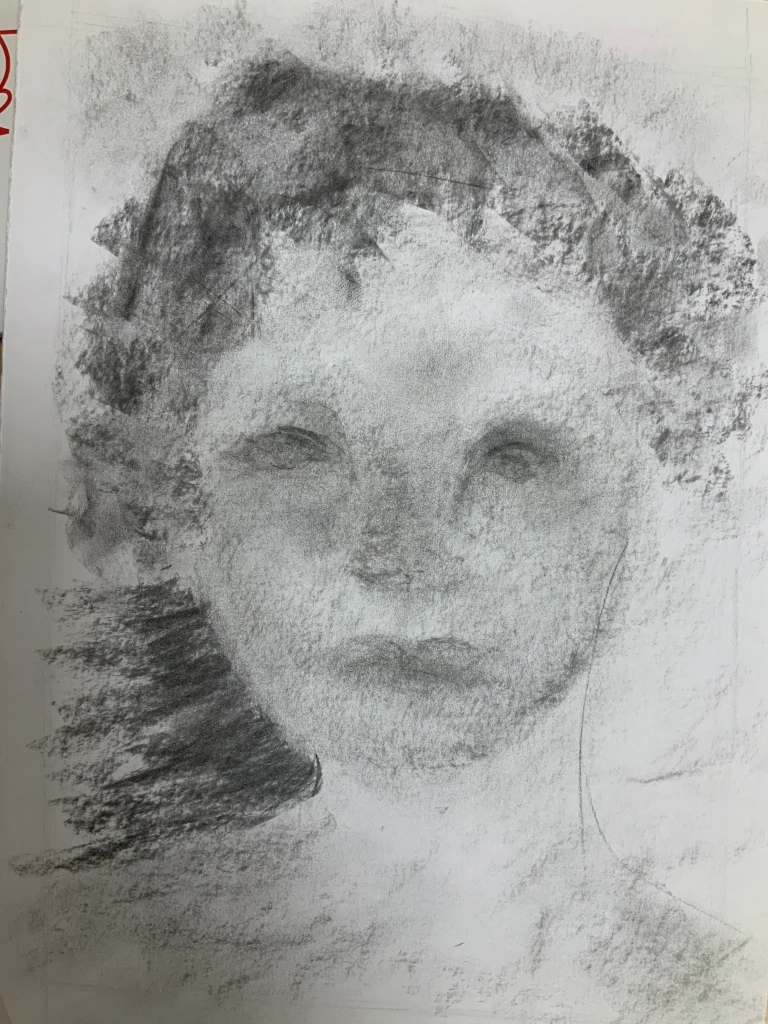

Figure. Faire bonne — se casser la — si tu te — qu’ça va qu’ça. Au sens propre comme au figuré. Il n’avait pas de face. Elle, pas de façade. On se dit, se tait, se devine — tellement de choses …Toi, tu t’accroches à l’idée que ça se passe comme ça. Pas autrement. Et puis tout s’achève. Toujours. Par une mine de dix pieds de large. Bien creusée. Bien noire. * (Travail d’élève, fusain sur papier. Le trait hésite. La ligne tremble. On n’efface pas ce qu’on n’a pas dit.) sous-conversation — Figure… quoi ? Ça commence mais… tu sais pas… — Justement. Tu crois que ça tient ? — Faire bonne figure ? Ou casser la tienne ? — Il n’avait pas de face. C’est pas une image. — Non. C’est ça. Juste ça. — Et elle ? Façade effondrée. — Le langage s’écroule. — C’est des formules mortes. On les connaît trop. On les répète. On les oublie. — Et à la fin ? C’est une mine. — Une vraie. Ou juste… la gueule qu’on tire. — Et le fusain ? Il dit tout ça ? — Il l’efface en même temps qu’il l’écrit. note de travail Je lis ce fragment comme un exercice sur le bord de l’effondrement linguistique. L’élève — car il s’agit peut-être d’un sujet en formation, en "travail d’élève" — explore ici non pas tant le silence, que **la disparition du dicible**. Les expressions figées sont volontairement brisées, suspendues. C’est une tentative de reprendre possession d’un langage trop usé. Les formules ne sont plus des protections, elles sont des pièges. "Il n’avait pas de face, elle pas de…" — il y a là une **disparition des identités par l’énonciation même**, comme si parler, c’était se dérober. L’ellipse agit ici comme un symptôme : le mot manque, parce qu’il est trop chargé, trop risqué, ou déjà trop entendu. Le mot "mine", enfin, est à double fond : **explosif, creusé, facial**. Tout s’achève là — sur ce terrain instable, noirci de fusain, où les visages sont absents, où les phrases bégaient. Il ne s’agit pas d’un mutisme, mais d’un langage **creusé jusqu’à l’os**. Une écriture minière, vraiment.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

03 octobre 2023

Et de nos plaintes comme du vent dans les arbres — bruissement sans fin, bruit de fond de fin de temps, un barrage de silence s’érige, s’oppose. Ponctué parfois d’un pépiement d’oiseau, d’une sonnette de vélo, d’un métro qui passe kif kif bourricot. Je ne suis pas d’accord pour être triste aujourd’hui. Pas encore une fois. Pas encore être jeté à bas, humilié, réduit à rien. Je ne suis pas d’accord. Mais eux, ils sont les plus forts. Ils ont la loi pour eux, vous savez. Et nous ? Juste nos yeux pour pleurer. Et la vie reprend comme si de rien. Exactement. Juste là, au beau milieu, une arête en gorge, une rouelle de rat blanc dans la cervelle. On maugrée au gré du vent mauvais. Les révolutions ? Sang et cendres. Finissent vinaigre en salade. Les révoltes refroidissent comme des bols de soupe oubliés devant la télé. Elle disait qu’elle n’en avait pas pour son espoir, son argent. Elle le disait souvent. Qu’elle regrettait. Et lui ? Il regardait de biais. Il ne savait plus que faire. Alors il se tut. Serrant les dents jusqu’à ce qu’elles éclatent en silence, comme des vitres intérieures. Il ravala. Encore. Ce qui est beau l’est depuis si longtemps qu’on n’y voit plus rien. Et le laid aussi. Alors ce beau-là — ce beau ancré — est devenu laid. Do ré mi mi ré do. sous-conversation — On n’a plus envie, tu comprends ? — De plier. — Encore une fois ? — Oui, encore. Toujours. — Ils sont plus forts. Ils ont la loi. — Et nous ? — Rien. — Si. Le bruit. — Le vent. Les arbres. La gorge. — Mais ça suffit pas. — C’est ça le pire : que ça ne suffise pas. — Et pourtant, on revient. On réécrit. On maugrée. — Un râle, une note. Une arête. — Do. Ré. Mi. — La musique du trop-plein. — Celle qu’on ravale. note de travail Un texte-nerf. Un texte-épiderme. Le sujet n’écrit pas ici pour dire, mais pour défaire ce qui le serre, ce qui l’étouffe. Il y a une colère, oui, mais ce n’est pas une explosion : c’est un repli. Une rétention. Le corps implose sous la répétition du mépris. La formule est brutale mais exacte : "ils ont la loi pour eux". Le sentiment d’injustice est ancré, ancien. Il traverse les générations (la femme qui regrette), les sexes (lui, silencieux), et s’incarne dans la bouche : dents serrées, ravale tout. C’est un poème politique, mais sans drapeau. Un texte de combat intérieur, pas de slogan. Le "do ré mi" qui clôt n’est pas innocent : c’est une **notation du dérisoire**, ou une **gamme de l’infantile**, un retour à la base, après l’implosion. Il n’y a pas de solution dans ce texte. Mais il y a un refus. Un refus lucide, articulé, profondément vivant. Et ce refus, c’est déjà un souffle.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

03 octobre 2023

Je ne jetterai plus l’eau des pois chiches. Elle a un nom : Aquafaba. Un mot d’écume, de lagune légère. On dirait une nymphe douce, une cousine lointaine de l’Aurore ou de la Brume. Cette eau, pourtant grise, presque triste, monte en neige. Elle se transforme. Elle devient mousse, souffle, nuage. Avec elle, on peut faire des meringues, des crèmes, des desserts — sans œufs. C’est magique, presque drôle. Presque politique. On peut la faire réduire, oui. La faire épaissir. La rendre plus dense. Comme une promesse plus facile à tenir. Les haricots, les lentilles, les rouges, les blancs — eux aussi murmurent une Aquafaba. Chacun sa variation, son grain, sa note. Et pendant ce temps, les poules s’agitent à peine. Épargnées. Reconnues. Peut-être même contentes, va savoir. sous-conversation — C’est… joli, non ? Aquafaba… ça sonne bien. — On dirait un nom de parfum. — Tu t’émeus pour de l’eau de conserve… sérieusement ? — Ce n’est pas ça, c’est… l’idée. L’idée de transformer. — D’épargner ? Ah, les œufs, les poules… — Un peu de bonté, en cuisine. — Tu te donnes bonne conscience ? — Non. Enfin si. Mais pas que. — Tu veux juste garder cette sensation étrange : avoir trouvé quelque chose de doux, de simple, de juste. — Même dans un bocal. note de travail Texte apporté spontanément. L’énoncé paraît modeste : une eau récupérée, un nom exotique, un tour de main. Mais derrière cette anecdote culinaire, quelque chose se joue. Il s’agit d’un geste d’économie, mais aussi de réhabilitation. Ce qui était destiné au rebut est nommé, sauvé, transformé. "Aquafaba" devient une figure presque maternelle, nourricière, transformatrice. Une sorte de réparation poétique. Le sujet montre une attention nouvelle aux détails, aux résidus, aux marges. Peut-être est-ce là une tentative de recoller les morceaux, de soigner une culpabilité sourde – celle d’avoir trop jeté, trop consommé, trop oublié. Et la dernière phrase, faussement naïve – "Ce sont les poules qui vont être drôlement contentes" – fonctionne comme un trait d’humour protecteur. Elle dissimule l’émotion derrière un sourire. Un transfert du soin. Une manière de dire : j’essaie. Je fais ce que je peux. Même à travers un flan végétal.|couper{180}