octobre 2023

Carnets | octobre 2023

17 octobre 2023

On se dit : c’est pour moi. Puis un peu pour les autres aussi. Et puis on ne se dit plus rien. On écrit. Ça s’écrit. Besoin naturel. Atelier sur l’enfance. F.B. dit : « Il n’en faut pas beaucoup pour se perdre quand on est enfant. » Je l’écris aussitôt : terreurs, perditions. Mais aussi les cailloux, les fils, les arbres, les cabanes. La route. Sans les mots, que reste-t-il ? L’effroi, la nuit, l’abrutissement. Se perdre, c’était surtout oublier cet enfant-là. Et puis un clou chasse l’autre. Attention. Les mots : amour, torture, fidélité, trahison. Les articles : le, la, les. Mon cerisier. Ton abricotier. Leur poirier. Leurs grillages. Les genoux qu’on s’écorche. Le vent, la pluie. Un arbre, une haie, un jour. Une maison. Un homme. Un chien. Un coup de feu. Je. Tu. Il. Nous. Vous. Ils. Le pronom n’est pas un nom. Il ne l’a jamais été. Se perdre dans les livres. Se trouver autrement. Peut-être. * Aujourd’hui : les impôts. Un bâtiment en travaux. Une autre adresse. Il y va. Il attend. Il se trompe. On le renvoie. Ses épaules tombent. Mais il tient bon. Et soudain, miracle : un fonctionnaire souriant. Sortir. Sentir que quelque chose s’est réglée. Alors qu’il y a une heure, on était au fond du trou. * Peinture l’après-midi. Tête farcie. Rien préparé. Chercher le sens d’un exercice en le pratiquant. Confus, mais ça travaille. Une boîte à livres dans un coin. Un Chamoiseau. *Texaco.* Pas lu celui-là. Je le prends. Je devrai le remplacer après les vacances. Boucher le trou. sous-conversation Il écrit. Mais pour quoi ? pour qui ? Ça sort, comme ça. Naturel. Ou pas. Ça serre un peu, là. Comme s’il fallait se justifier d’écrire. Encore. Toujours. L’enfance. Encore. Se perdre… mais quoi, qui, exactement ? S’éloigner. De quoi ? De qui ? De cet enfant. Celui-là. Surtout celui-là. Mais pas trop loin non plus. Sinon tout s’efface. Il s’égare. Dans les mots. Dans les arbres. Dans les pronoms. “Je” flotte. “Tu” accuse. “Ils” menacent. L’administration. Le labyrinthe. Le bon guichet. Sourire ou mépris. Il ne faut pas exploser. Il ne faut pas. Et puis : un livre. Texaco. Une dette née d’un livre gratuit. Le trou qu’on ne veut pas laisser. Notes de travail Le texte est un terrain. Une forêt mentale. Il y a là-dedans : un enfant effrayé, un homme fatigué, un écrivain débordé, un corps traversé par mille signaux. Et la tentative d’un fil. D’une ligne de fuite. Ce qui m’intrigue, c’est l’usage de la perte comme stratégie. On ne cherche pas à se retrouver, mais à se perdre. Et dans cette perte, se sauver d’une autre menace, plus ancienne. Plus ancrée. L’enfant revient. Mais jamais en face. Il rôde, flotte, s’infiltre dans les mots, les pronoms, les scènes d’école ou de forêt. Il ne veut pas être dit frontalement. Alors il devient grammaire. L’administration arrive comme un bloc brutal de réel. Le cauchemar bureaucratique qui révèle le moi quotidien, l’homme lambda face à l’absurde. Mais ici, même ça, on le traverse. On en sort vivant. Et puis, le retour au livre. À Chamoiseau. À la dette symbolique. Car même la gratuité devient source d’angoisse. Le texte, au fond, parle de la charge de devoir vivre, penser, écrire, transmettre. Et du gouffre laissé si l’on échoue. Il écrit pour ne pas tomber. Et dans le trou du don gratuit, il sent l’obligation d’un retour. Même les livres libres ne le sont pas vraiment.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

16 octobre 2023

Depuis la Rome antique jusqu’aux quartiers anonymes d’aujourd’hui, la délation n’a jamais cessé de prospérer. Sycophantes hier, applications aujourd’hui. En Chine, on balance son voisin du bout du pouce. En Corée, on apprend à dénoncer en classe. En Suisse, on appelle cela sobrement une dénonciation pénale. Partout, la même jouissance trouble : trahir en toute légalité. À la Grave, cela devient un sport. Un jeu sale et répété. On y déballe les autres comme on viderait des sacs de pommes de terre pourris. Le plaisir est là, visqueux, dans le geste de salir. P., professeur de mathématiques, a chuté. Quelques élèves ont parlé. Des choses tues pendant des années. Il est tombé comme tombent ceux qui savent qu’ils tomberont un jour. Un matin d’octobre, même imper, grosse valise. Le parc. Les cris. Le pont. Le bosquet. Plus rien. Et lui, celui qui observait, aurait voulu être comme les autres. Froid. Cruel. Mais quelque chose en lui résistait — orgueil tordu, faiblesse ou déviance du cœur. Il a tenté de s’en guérir. Il a échoué. Alors il a fait comme tous les ratés : il a cultivé son ressentiment. Un ressentiment sans cible. Encore mieux. Il servira. À tout le monde. Aux flics. Aux élus. Aux discours. Il suffira de l’irriguer. Le canaliser. Et du compost de cette haine ordinaire, une dictature germera. Fluide. Naturelle. Organique. Comme une fleur noire venue d’un rêve d’enfant pourri. sous-conversation Il aurait aimé… quoi ? Ne pas sentir. Ne pas comprendre. Ne pas avoir ce battement trop fort, là, quand un autre tombe. Juste fermer les yeux, comme tout le monde. Mais non. Toujours ce remous, ce noeud — pourquoi est-ce que ça le touche ? Lui aussi… il aurait voulu être du côté des forts. Ceux qui dénoncent, qui n’ont pas de scrupules. Mais il y a… quelque chose. Un reste. Un poison inversé. Une fêlure peut-être. Ou juste une merde d’enfance qu’il n’a jamais réussi à recracher. Note de travail Difficile de décider si ce texte est un extrait de journal ou une minute d'un procès. C’est confus. L'auteur mélange faits géopolitiques, souvenirs scolaires, visions apocalyptiques. Ce qui affleure : la délation comme symptôme social, mais surtout comme métaphore intérieure. La scène du professeur P. fonctionne comme un traumatisme-relais. L’auteur n’est ni bourreau, ni victime, mais témoin — et cela semble l’écorcher plus que tout. Car il ressent ce que d’autres ne ressentent pas : un dégoût de leur plaisir, une honte d’être resté compatissant. Ce qu’il appelle “déviance du cœur” est sans doute un reste d’humanité. Il aurait voulu s’en défaire, mais ne le peut pas. Alors il en fait un symptôme : le ressentiment. Une haine indéterminée, sans adresse. Polyvalente. Exploitable. C’est là que surgit le plus inquiétant : la conscience que le ressentiment est le meilleur allié du pouvoir. Parce qu’il est flottant, inextinguible, transmissible. J’en viens à me demander : est-ce lui qui l’écrit, ou est-ce la haine du monde qui s'est emparé de sa main ?|couper{180}

Carnets | octobre 2023

15 octobre 2023

Tout aurait commencé ainsi : compter. Peser. Soustraire. Ce fut le début de la fin — la violence douce, quotidienne. Désormais, on n’échange plus que rubis sur l’ongle. Naissent alors les tares, les soupçons, le scrupule. Le monde penche : pour ou contre, gain ou perte. On ne vit plus : on calcule. Gagner sa vie a pris la place de la vivre. Non plus humainement. Encore moins fraternellement. sous-conversation Compter… oui, voilà, c’est là que ça commence, peut-être. Un chiffre, un premier… et tout bascule. Ce frottement… cette crispation au moment d’échanger, comme un cliquetis de pièces invisibles. On ne s’aime plus, on s’évalue. Un pas de côté, vite. Non, trop tard. C’est entré. Le poison lent du calcul. Même entre nous. Surtout entre nous. Tu me donnes quoi ? Tu me dois quoi ? Et moi… combien je vaux ? Notes de travail Ce texte évoque, sans détour, un moment fondateur : le passage à l’arithmétique du monde. Ce moment où la valeur remplace le lien. “Tout aurait commencé par compter” — c’est-à-dire : tout aurait cessé d’avoir lieu dans la gratuité. Il ne dit pas “l’argent”, il dit “compter” : un verbe plus primitif, presque enfantin. Le trauma n’est pas seulement économique, il est existentiel. Le monde se désaxe dès qu’on en quantifie les flux. Je note aussi cette “violence” insérée très tôt, comme si cette bascule avait été vécue sur un mode traumatique. On passe d’un monde fluide à un monde où l’on pèse, soupèse, suspecte. Le “scrupule” arrive comme un symptôme : ce n’est pas la conscience morale, c’est la pesanteur de l’obligation, du soupçon généralisé. Le dernier versant (“gagner sa vie au lieu de la vivre…”) est une plainte déguisée. Un regret enfoui. Il y avait un avant, peut-être rêvé, où la vie se vivait fraternellement. Maintenant, elle s’achète. Il faudra revenir à ce point : qui a demandé qu’on commence à compter ?|couper{180}

Carnets | octobre 2023

14 octobre 2023

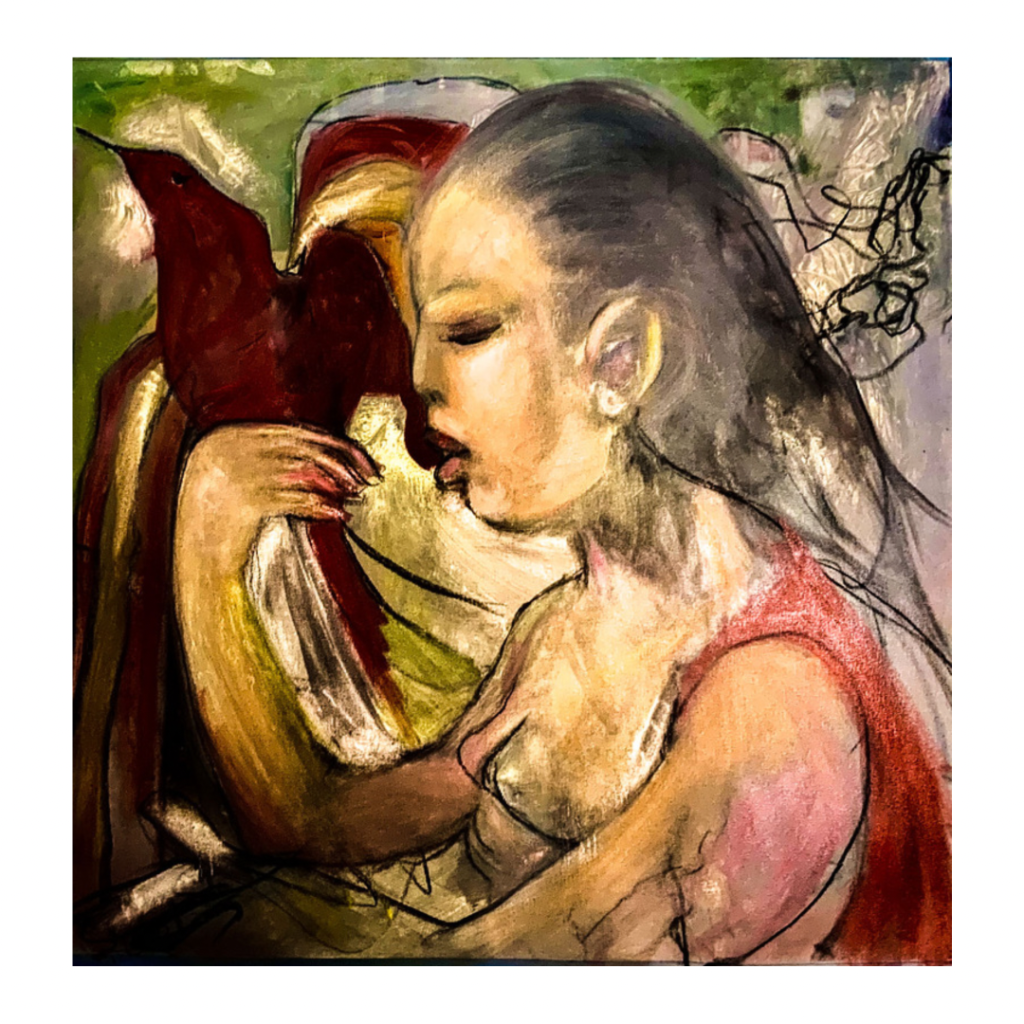

En atelier, on parle de tout, de rien. On dessine, on peint. Un jour, j’ai eu cette idée : une palette, c’est comme un poste de radio. Un vieux transistor. Une bande de fréquences. Tournez la molette : vous aurez de la musique triste, ou joyeuse, des émissions rigolotes ou bien barbantes. Déclinez les couleurs. Déclinez les valeurs. L’important, ce ne sont pas les couleurs, mais les valeurs. Chaque jour, je récapitule. Un exercice pour ne pas perdre le fil. Ou pour mieux s’y perdre. Écrire ce qui a été retenu. Voir comment, à l’écrire, cela se transforme ou s’efface. La peur résiduelle, celle qui colle à l’avant, se dissout avec le temps. Elle devient vapeur, puis glace, puis glaçon. On la dépasse en ramant doucement. Continûment. Le thème des tapis volants est reporté après la Toussaint. Je cherche un exercice qui conduise chacun à sa propre transe. Sa propre ivresse. Par la répétition. Ces deux vers de Verlaine me reviennent : *Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.* Des chaises empilées au foyer Henri Barbusse. Des tables alignées, vides. La salle sonne. À chaque fois, cette impression. Cette fois, je prends des photos. Pour y revenir. Kafka. Le Procès. Le Château. L’Arpenteur. Peut-être une autre forme de répétition. sous-conversation … tournez la molette… oui… plus à gauche… non… à droite… là… vous entendez ?… la couleur devient un son… une humeur… tout tient à si peu… valeurs… pas couleurs… ce mot-là… valeurs… ça revient… ça insiste… comme une leçon… comme un secret… récapituler… pour ne pas perdre… ou pour perdre mieux… ce qu’on retient… ce qui fuit… et cette peur… vieille compagne… toujours là… mais plus molle… on rame… oui… on rame… et pourtant… ça avance… le tapis volant… pas maintenant… plus tard… mais Verlaine, lui, est là… deux vers… une boucle… ni la même… ni une autre… comme chaque séance… chaque visage… et ces chaises… ces tables… ces salles vides… ça résonne… ça fait un bruit qu’on ne sait pas nommer… Kafka… bien sûr… l’arpenteur… celui qui cherche sans fin… c’est lui aussi… c’est nous tous… note de travail Il y a dans ce fragment une douceur étrange, comme celle qu’on ressent après l’orage, ou dans une salle vide où l’on entend encore la présence des corps absents. Le narrateur installe un cadre — celui d’un atelier — puis l’ouvre aussitôt vers une série de glissements : couleurs devenues fréquences, émotions devenues valeurs, jours devenus glaçons. Je note ici un **rapport très sain à l’anxiété** : elle est nommée, transformée, déplacée. Il ne s’agit pas de l’éviter, mais de la distiller. De la traverser lentement, à la rame. Le geste artistique devient rituel, presque liturgique. On sent l’envie de **donner forme au temps**. De l’ancrer. La répétition (jusqu’au motif Verlaine) agit comme une protection, une incantation contre la perte. Mais ce qui m’interpelle le plus, c’est l’apparition du vide — les chaises, les salles désertes. Ce sont les lieux de l’attente. De l’après. Ils résonnent avec Kafka, bien sûr. Avec l’arpenteur qui ne parvient jamais tout à fait au Château. L’atelier devient alors plus qu’un lieu. C’est un rempart contre l’absurde. Contre l’oubli. Un petit château fragile, mais peuplé.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

10 octobre 2023

Alors que nous quittions le bureau de tabac, mon ami procéda à un étrange tri de ses pièces. De l’or dans la poche gauche de son gilet, de l’argent dans la droite ; dans la culotte gauche, des gros sols ; et, dans la droite, une pièce de deux francs qu’il examina longuement. « Singulière répartition ! » me dis-je. Un pauvre s’approcha. Il nous tendit sa casquette en silence, les yeux tremblants. Rien n’est plus vertigineux que ce regard muet : à la fois supplication, reproche, et abîme. Ce sont les mêmes yeux que ceux des chiens battus. Mon ami donna bien plus que moi. Je lui dis : « Vous avez raison ; après l’étonnement, rien n’égale le plaisir de surprendre. » « C’était une fausse pièce », répondit-il avec calme. Alors, dans mon cerveau fatigué d’hypothèses, s’insinua l’idée que ce geste n’était excusable que par désir d’expérimenter. Créer un événement. Suivre la pièce fausse dans la vie du pauvre. Serait-elle l’origine d’une fortune ? Ou le motif d’une arrestation ? Le boulanger, le cabaretier, que feraient-ils ? Et la pièce, peut-être, circulerait, s’essaimerait, se transformerait... Je m’abandonnais à ces divagations quand mon ami, me reprenant : « Oui, comme vous dites, surprendre un homme est un doux plaisir. » Je le fixai. Ses yeux brillaient d’une candeur si pure que j’en eus froid. Il voulait tout à la fois : faire la charité et une bonne affaire ; gagner le ciel à bon prix ; s’acheter un cœur charitable pour deux francs dévalués. J’aurais pardonné le sadisme froid que je lui prêtais — ce goût de jouer avec les pauvres — mais je ne lui pardonnerai jamais la stupidité de son calcul. Être méchant, soit ; mais le savoir, au moins. Le vice irréparable, c’est de faire le mal... par bêtise. sous-conversation … il fouille… ses poches… comme un alchimiste ? non… comme un comptable… le pauvre approche — pas un mot — juste… le silence… et ce regard… ça pince… ça gratte… pas seulement dehors… non… dedans aussi… la pièce — fausse — il l’a donnée — oui — mais pourquoi ? il sait ? il joue ? il teste ? non — trop candide, trop… propre… le regard du chien, ça oui, ça… ça dit quelque chose qu’on n’a pas envie d’entendre… et moi… moi je brode… je brode des drames… des détours… je fabrique du sens — toujours — j’enfante des hypothèses comme on vomit… et lui, lui, tranquille… tranquille comme une eau morte… il voulait gagner — gagner le ciel — faire bonne figure — et payer moins… tout ça pour ça… deux francs — faux — pour une auréole... non — pas cruel — juste… idiot… et ça, c’est pire… bien pire… note de travail Une scène banale, presque burlesque : le tri de la monnaie, la rencontre d’un pauvre, un don. Mais très vite, la banalité glisse, bascule. Le narrateur dérape dans une spirale mentale — _paranoïaque douce_ — où chaque geste est motif à supposition. L’acte devient théâtre. Et la charité, expérimentation. C’est un fantasme de maîtrise : il imagine les conséquences de la pièce, la vie du pauvre comme un domino renversé. Puis le surgissement de la vraie horreur : pas le cynisme. Mais la bêtise morale. Il y a chez le narrateur un désir violent de penser _jusqu’au bout_, une compulsion à comprendre ce qui, pourtant, ne se laisse pas penser. Il se venge de son impuissance à comprendre en méprisant. Ce n’est plus le mendiant qui est jugé. C’est l’ami — _le candide_, le _faux charitable_, celui qui salit le geste sans même le savoir. Et ce que le narrateur ne dit pas — mais que je ressens comme analyste — c’est qu’il aurait aimé avoir eu l’idée. Lui. Donner la pièce fausse, mais en le sachant. En savourant le vertige. Là réside l’ambivalence. Entre sadisme et lucidité. Ce n’est pas l’ami qu’il juge. C’est lui-même, qui s’est fait voler la mise.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

09 octobre 2023

La politique rend sourd. La télé, la radio, la presse, rendent idiot. Il resterait les forêts, peut-être, si on était sûr de ne pas s’y faire trouer la peau. Les livres alors ? Lire. Écrire. Pas besoin de scénario Matrix. La stase est réelle. Les tuyaux nous branchent à la fabrique à caca mondiale. Le pour. Le contre. Et ses variants. Vaccination bisannuelle. Attestée par experts pépères. Le mot concitoyen coince à la glotte entre deux bouchées de tartines pas beurrées. On ne nous prend même plus pour des cons. C’est au-delà. On n’existe plus. Signes. Chiffres. Cibles. Données. Être une donneuse ne sauve rien. Tu lèches des culs à vide. La salive ne vaut plus un pet. Se pendre — haut et court — expression toujours trouvée étrange. Cours dans un rêve. Sur place. Affolé. Et si tu ouvres les yeux : l’anomalie te saute au visage. Pièce blanche. Savants fous sous cachou. Carton plume tailladé au scalpel. Extensions de labyrinthe. Quelqu’un hennit. Un miroir de poche surgit d’une blouse. Et ce rat blanc… tremble dans ton regard. Tu te souviens. * Ce dimanche a filé comme un pet sur une toile cirée. (La toile cirée. Encore elle.) Cire. Messire. Messe. Ire. Lire. On peut vivre avec quelqu’un et ne pas lire le même livre. Même titre. Livre différent. Alors se parler. Se toucher le front. Joue contre joue. Danser. Mais pas la Carmagnole. Toucher > Opinion. L’amour est compliqué parce que se taire est compliqué. Trop dire. Trop faire passer l’orage mental. La vomissure primordiale. L’amour déformé par l’excès d’informations qui n’informent que d’un ennui crasse. Un avachissement. S’avachir comme une bête dans l’herbe haute. Toucher terre. Peser. Se laisser peser. Ne plus ramer. Face à la falaise. * Une certaine atmosphère revient. Un parfum d’être. “C’est moi. Ce n’est que moi.” En aparté. Lampe de chevet. Corps horizontal. Pieds contre pieds. Main sur le livre. Pages qu’on tourne. Buée sur les carreaux. * Et puis, ouvrir un réseau. Regarder. Comme une prise de sang. Relever la manche. Garrot. Observer dans quelle glue tout se déforme et se reforme. Résister. Mithridatisation quotidienne. S’interroger. Pourquoi ? Réflexe animal. Effroi antérieur. Antilope dans le sang. Courir. Courir pour fuir l’inéluctable. C’est ça : définir le mot inéluctable. * S’entraîner. Chaque jour. Tenir la bête en joue. Et, peut-être, à la fin, ouvrir en grand les bras. L’accueil. sous-conversation — Tu fais quoi, là ? — J’essaie de tenir. — Avec des mots ? — Avec ce qui reste. — Ce rat, ce miroir… — C’est l’image. C’est l’anomalie. — Tu trembles ? — Pas encore. Mais je sais que ça vient. — Et l’amour ? — Il est déformé. Mais il bat encore. — Tu veux quoi ? — Rester un corps. Pas un chiffre. — Et à la fin ? — Juste. — Les bras. — Ouverts. note de travail Le sujet alterne saturation et fuite. Il tente de survivre dans un monde désarticulé, où les repères symboliques sont anéantis, où le langage institutionnel ne vaut plus rien. Tout le début du texte décrit une **dissolution du social**, une perte du sens collectif, de la citoyenneté, du langage partagé. L’humour y est acide, désespéré. Mais très vite, surgissent des îlots de résistance : – Le corps. – Le toucher. – La lecture. – L’attention à l’autre. La position horizontale, la lampe de chevet, les pieds frottés l’un contre l’autre — ce sont des gestes de réinvention douce de soi. L’image la plus forte, peut-être : “une antilope court dans le sang”. Le sujet sait que la bête qu’il est court pour fuir une mort déjà contenue dans le langage même. Mais il court. Il s’entraîne. Il résiste. Et il se prépare, peut-être, à ouvrir les bras. Pas pour capituler. Pour accueillir. Le monde, la chute, ou autre chose. Une lucidité nue, non défaite.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

09 octobre 2023

Le jugement, en philosophie, n’a rien d’un tribunal. Ce n’est pas l’acte de juger, mais une opération de connaissance — une proposition, dérivée de la prédication. Religieux ou non, il s’agit d’un lien entre un sujet et un prédicat. Exemple : “L’orange est bleue”. Ce jugement vaut, en soi, autant que “L’orange est rouge” ou “L’orange est verte”. Aucun n’est plus “vrai” que l’autre dans le seul espace de la phrase. La vérité, si elle existe, est ailleurs — hors du langage. Ce geste — attribuer une qualité à une impression — Aristote en avait déjà saisi l’importance, et Kant lui a donné sa mécanique : j’adjoins un concept (par exemple la couleur) à une intuition sensible (ce que mes yeux perçoivent de l’orange). Si je dis : “L’orange est belle”, le concept devient esthétique. Le jugement se greffe sur l’impression, comme un couvercle sur une source. Mais c’est une rustine. Une tentative de colmater ce qui, dans l’intuition, excède toujours la parole. On peut ensuite s’acharner à disséquer l’a priori du postérieur, jouer à la chirurgie fine du concept. Ce n’est là encore qu’un jugement sur le jugement. Une boucle. Une pirouette. Ou une farce, comme chez von Max, où les singes s’érigent en juges de l’art. sous-conversation …oui mais… ça glisse… à peine énoncé, déjà… ça ne colle pas… l’orange est bleue — oui — pourquoi pas — c’est bien ça le problème… on peut tout dire… c’est effrayant, non ?... …un mot… un mot sur l’œil… une idée sur l’impression… une rustine, oui, mais… alors quoi ?... ça fuit… toujours… et on veut mettre du sens, comme une cale, une bride… une rustine… et puis — ce besoin — de dire que ce n’est pas que ça — que ça ne suffit pas — que ça ment peut-être ?... et cette dernière pensée, presque honteuse : que juger le jugement, c’est encore juger… impossible de sortir du cercle… et dans un coin… oui… une image… des singes… ils regardent un tableau… eux aussi, ils savent ?... note de travail Il entre en séance avec ce texte comme on entre dans une salle d’audience. Mais ici, le juge est absent. Ou plutôt, il se dérobe. Je sens chez lui une lassitude douce face à l’institution du jugement, comme s’il fallait enfin désamorcer cette vieille machinerie rationnelle qu’on continue d’utiliser par habitude. La phrase “le jugement est une rustine” me frappe : voilà une belle condensation du symptôme. Il colmate, il bouche — mais il ne répare rien. Il masque la fuite. Le sujet cherche un point d’ancrage entre l’intuition et le concept, entre l’œil et l’idée. Il est du côté de Kant, certes, mais il en déplace discrètement la gravité. Il ramène la pensée vers le bricolage, vers l’image du bricoleur — presque un clin d’œil à Winnicott. Dans le fond, ce texte me semble écrit contre l’arrogance du langage. Il tente un geste modeste : reconnaître que dire “l’orange est bleue” a autant de valeur, dans le champ du jugement, que n’importe quelle autre phrase. Et que ce n’est pas là que se joue la vérité. Mais en filigrane, une inquiétude sourd : si tout jugement est rustine… que reste-t-il pour dire ce qui ne se laisse pas juger ? Le texte finit en pirouette, mais moi j’y entends un cri étouffé — celui de l’enfant confronté à l’imposture des mots. Illustration : Gabriel_Cornelius_von_Max,_1840-1915,_Monkeys_as_Judges_of_Art,_1889|couper{180}

Carnets | octobre 2023

08 octobre 2023

Rosa Luxemburg, de mémoire, disait que le socialisme était la seule vraie forme de démocratie. Elle croyait à l’internationalisme. Elle estimait que la souveraineté et le nationalisme n’étaient que des erreurs de raisonnement. Elle critiquait Marx, Lénine, et d’autres encore. Sans mâcher ses mots. C’était une femme forte. « Quiconque souhaite le renforcement de la démocratie devra souhaiter également le renforcement du mouvement socialiste… » Des mots comme ça, on les paie. Elle se mit à dos beaucoup de monde. Et pourtant, elle avançait. Boitant depuis l’enfance. Mais avançant quand même. Elle savait que le chemin du socialisme était pavé de défaites. Les canuts de Lyon. Les chartistes anglais. Juin 1848. La Commune. Toutes écrasées. Et pourtant, elle disait : *“Où en serions-nous aujourd’hui sans toutes ces défaites ?”* Elle écrivait, elle croyait, elle affrontait. Elle disait : *“Votre ordre est bâti sur le sable. Dès demain la révolution se dressera de nouveau… J’étais, je suis, je serai !”* Elle lisait Adam Mickiewicz. Elle croyait à la poésie. On l’a souvent prise pour une naïve. Une chieuse. Une emmerdeuse. Mais elle a marché dans son rêve. Jusqu’à ce qu’il la tue. Assassinée en 1919, jetée dans l’eau comme une pierre sale. La rumeur dit qu’un soldat, en la jetant, a murmuré : “Voilà la vieille salope qui nage maintenant.” Mais savait-il que Rosa avait écrit : *“Sur la pierre de mon tombeau, on ne lira que deux syllabes : tsvi-tsvi.”* Le chant des mésanges charbonnières. Elle les imitait si bien qu’elles venaient aussitôt. Et peut-être, quelque part, elles chantent encore. sous-conversation — Tu dis qu’elle était forte. — Oui. Mais pas comme on croit. — Elle avançait en boitant. — Et elle disait la vérité. — Tu crois qu’on peut encore écrire ça ? — “J’étais, je suis, je serai” ? Oui. Il le faut. — Et la mésange ? Ce tsvi-tsvi ? — C’est ce qui reste. Ce qui échappe. — Alors même morte… — Elle trouble encore les eaux. note de travail Le sujet ne décrit pas seulement Rosa Luxemburg. Il s’y associe. Il y projette son propre rapport au courage, à la parole, à l’histoire, à la désobéissance. Il y a dans ce texte une profonde empathie, mais pas d’idéalisation. Rosa n’est pas un monument. Elle est une voix, une marche, une boiterie, une vibration d’oiseau. La structure du texte suit un mouvement de tension : **de l’intellect à l’utopie**, **de la conviction à la persécution**, **de la citation à la souillure**, puis **du meurtre au chant**. Le chant final — tsvi-tsvi — est bouleversant. Il renverse tout. C’est un retour du vivant là où la violence a voulu imposer la disparition. Ce texte est un hommage, mais aussi un autoportrait en creux : celui de l’auteur qui, lui aussi, continue de croire malgré tout, et d’écrire contre l’effacement.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

07 octobre 2023

Que dire des jardins qui soit à moi — vraiment à moi. Et pourquoi ce besoin de posséder un dire, de déclarer quelque chose comme sien. Le premier jardin était déjà une division. Un monde découpé : le carré des simples, celui des légumes, les parterres de fleurs, les rangées d’haricots beurre, de pois, de poiriers, de pommiers, de prunus. Au centre, un bassin circulaire. Un monde en miniature. Une image d’absolu. Du temps, aussi. De ses saisons, de ses métamorphoses, dans une structure stable — dans la division elle-même. Et ce tapis, sous la table de la salle à manger parisienne, sur lequel j’ai passé tant de temps enfant, était lui aussi un jardin. Divisé en motifs vifs sur fond rouge sombre. Jardin. Tapis. Tapis volant. Et grimper aux arbres, bien sûr. Chercher le point de vue surélevé. Voir le jardin s’étendre. Le suivre du regard, le jeudi. Et la reine de Saba, apportant un présent à Salomon. Et le palais tout entier s’élevant dans les airs — par ce seul présent : un tapis volant. S’écorcher les genoux en grimpant, en descendant du grand cerisier. La peine, toujours. Comme il se doit. Et puis en mars, l’éblouissement. L’éclat des petites fleurs blanches, partout. Le ravissement. Et dans ce tremblement, la visitation des esprits. Des fantômes. Du samouraï. sous-conversation — Ce jardin… tu le découpes encore ? — Il était déjà découpé. Je n’ai rien fait. — Et ce tapis… sous la table ? — Un jardin, lui aussi. Couché. Compact. — Et tu grimpes ? — Pour voir plus loin. Pour voir en haut. Pour voir autrement. — Tu t’écorches ? — Toujours. Rien ne se donne sans la brûlure. — Et cette histoire… Salomon, Saba ? — Une offrande. Un envol. Un souvenir inventé. — Et les fleurs blanches ? — Elles reviennent. Tous les mars. Comme des fantômes qui ne font pas peur. note de travail Ce texte est un jardin. Mais pas un jardin sauvage. Un jardin dessiné, arpenté, ordonné dans la mémoire. Le sujet ne revendique pas un savoir, mais un droit au fragment. Il interroge son besoin de dire — et ce besoin même devient matière. Le jardin est d’abord perçu comme **structure** : ordre, centre, subdivision. Mais très vite, ce découpage ouvre sur autre chose : le tapis. L’enfance. Le jeu. L’envol. Et surtout : la **douleur initiatique**. Monter, tomber, s’écorcher. La beauté ne vient qu’après la peine. C’est une vérité intime, mais aussi mystique. Le texte est traversé par des figures **de passage** : Salomon, Saba, le samouraï, les esprits. Tous portent en eux **une charge de sagesse étrangère**, de savoir lointain. À la fin, les fleurs blanches — symboles de l’éveil, ou peut-être du deuil. Ce texte est une chambre d’enfance dans laquelle le souvenir et le mythe se croisent doucement, en silence. Une méditation sur la division. Et sur ce qui la relie.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

07 octobre 2023

Toujours deux temps. Ce que tu voudrais dire, et ce que tu dis vraiment. Ce que tu crois avoir à dire, et la manière dont tu l’achèves — toujours un peu de travers. Comme en peinture. D’un côté le geste vivant, spontané, brouillon peut-être. De l’autre, la façon dont tu le dis, corriges, rumines. Le doute t’y ramène toujours. Il revient, espérant s’effacer. Mais non. Il s’installe. Ce second temps peut durer des années. Une idée, un souvenir, une image changent, simplement parce que tu les exprimes autrement. Rien n’est fixe. Tout dépend du point de vue, de la distance, de l’espace. Peindre, écrire, parler : un acte sans savoir. Un refus têtu de comprendre entièrement ce qu’on cherche pourtant à exprimer. Un soin. Une thérapie peut-être — mot désagréable. Qui fait de toi un patient chronique. Un désir de dire pour, au final, ne rien dire. Mais le mieux possible. * Ta propre volatilité égale celle de tes points de vue. Et tu restes sidéré de ceux qui s’imaginent solides, entiers, assurés. Comme figés dans l’ambre. Ou dans la graisse d’une vieille poêle. Ce choix t’échappe. Rien ne tient sans effort. Et même là, ça glisse. * Tu ne crois pas aux opinions. Travailler dans les sondages t’en a dégoûté. L’opinion est toujours fabriquée. Toujours instrumentalisée. Même les plus lucides y tombent. Ce qu’on pense nous penser est souvent injecté, longtemps à l’avance. C’est une poupée russe. Et au cœur : une intention. Un usage. * Alors on se tait. On trinque. On mange. On se promène. C’est là qu’on se retrouve. Là qu’on touche un peu la forêt ancienne. * Hier soir, B et B sont passés. S., sans prévenir, déballe tout. Experts comptables. Pression. B dit qu’il faisait tout seul. Maintenant, il paie 1600 euros par an. Mais ce n’est pas ton cas. Et là, colère. Ton indigence d’artiste. Choisie ? Oui. Mais indigente quand même. Il te dit : fais ta 2035 toi-même. Si besoin, appelle-moi. Ensuite, appelle tes escrocs. Menace-les de plainte. Conseil de l’ordre. L’ordre des enfoirés, oui. * Ce matin, tu essaies de sauver quelque chose de la veille. C. est venu. A peint deux petits tableaux. Puis s’est arrêté. Fatigué. Mais heureux de le voir, là, dans l’encadrement de la porte. Le groupe s’est reformé. Une femme, mutique, figée. Tu plaisantes. Rien ne passe. Tu crois deviner : son mari est mort. Mais peut-être pas. Peut-être que tu l’inventes. Cette vigilance t’étonne. Ce doute sur ce que tu vois. Ce que tu entends. Parfois, tu as l’impression d’être mort. Que tu regardes ta vie défiler, depuis le fond du cercueil. Ce n’est pas effrayant. Plutôt surprenant. Et puis ce geste. Prendre une poignée de tiroir. Tirer. Ta vraie vie est peut-être là. Dans ce mouvement minuscule. sous-conversation — Tu veux dire. Tu ne dis pas. Tu voudrais dire mieux. — Mais ça flotte. Toujours. — Et le doute ? — Il revient. Comme un vieux chien. — Tu regardes les gens solides. — Je ne les comprends pas. — Et toi ? — Je suis... traversé. Ça passe. Ça repart. — Et ce que tu captes ? — Je n’y crois qu’à moitié. Et j’y crois trop. — Tu penses être mort ? — Pas tout à fait. Juste... en suspens. — Et le tiroir ? — C’est le seul geste qui a du poids. note de travail Ce texte est une séance en soi. Le sujet ne cherche pas à résoudre. Il explore. Il creuse. Il revient. Toujours. Le point central : cette incapacité à fixer — la pensée, la parole, l’identité. Il y a une honnêteté radicale à dire cela. À ne pas croire en soi-même comme en une entité stable. Tout ici est ruminé. Revécu. Réécrit. Et c’est précisément cette instabilité qui rend le texte vivant. La peinture, l’écriture, ne sont pas ici des productions. Ce sont des symptômes. Des pratiques de l’entre-deux. Des manières de rendre visible ce qui se dérobe. Le sujet sait que ce qu’il exprime n’est peut-être pas réel. Il doute même de ses perceptions. Et pourtant, il continue. Il écrit. Il reconstruit le jour d’hier. Il nomme les émotions, les figures, les absences. Il offre, sans le dire, une **topographie intérieure**. Et à la fin, cette poignée. Ce tiroir. Ce geste minuscule, mais solide. Un point d’ancrage. Peut-être le seul.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

07 octobre 2023

Quand je me sens vulnérable, je prends la voiture. Je roule loin, à plusieurs centaines de kilomètres des lieux familiers. Là, je descends dans un motel banal, un peu triste, et je me réjouis de ne connaître personne dans l’annuaire local. Mon téléphone ne sonne pas. Sauf en cas de catastrophe. Mon épouse sait : j’ai besoin de ces chambres anonymes. Là, je me dénude de mes systèmes de survie. Et parfois, au bout d’un jour ou deux, je comprends ce qui me ronge. Parfois, rien. Juste ce besoin de m’éloigner un peu. Faire un pas de côté. Marcher ailleurs. À l’aube, carte en poche, je pars dans les bois, les canyons, les champs. Toujours près d’une rivière. J’aime son bruit. Depuis l’enfance. L’eau vive est toujours présente. Elle n’évite pas le temps. Nous, si. Je choisis des lieux sans qualité. Pour l’anonymat. Parce que l’inconnu — même modeste — aiguise l’attention. Qui viendrait ici ? Personne. C’est ainsi que viennent les idées, les images, la poésie, les romans. C’est ainsi qu’on revient à soi. J’ai aussi fait des voyages sans but. Des semaines entières. Sur la route. Là, vous voyez passer votre vie dans un décor vierge. Vous refusez les pensées anciennes. Vous rafraîchissez le mental. Et des images neuves surgissent — du passé, ou de ce qui fut avant vous. C’est un jeu. Presque dangereux. Votre vie est votre vérité. Elle vous aveugle, sauf si vous la retravaillez, lourdement. Vous éliminez les routines. Ce qu’elles offrent de réconfort est à la hauteur de leur banalité. Une carte de vœux. Cette soustraction vous libère. Snyder disait : nos vies se ressemblent. Mais nos visions, nos rêves, eux, sont parfois uniques. Et le mien — écrire un bon poème, un bon roman, un bon film — m’a dévoré. sous-conversation — Partir. Juste partir. — Pour te perdre ? — Pour me retrouver. Peut-être. — Le motel… ce n’est pas un refuge. C’est une mise à nu. — Et l’eau ? Toujours l’eau ? — Elle ne ment pas. Elle ne pense pas. Elle coule. — Tu veux quoi, là-bas ? — Qu’on ne me cherche pas. Qu’on ne me parle pas. — Et l’écriture ? — Elle attend. Elle surgit. Elle dévore. — Et toi, tu t’éloignes, pour mieux la nourrir. — Exactement ça. note de travail Ce texte est une confession sans drame. L’auteur ne fuit pas. Il se déplace. Il s’éloigne sans fuir. Il choisit l’anonymat, non pour s’oublier, mais pour **redevenir sensible à ce qui vit encore en lui**. Ce qu’il dit, c’est une fatigue. Une saturation. Une nécessité de **désaturation sensorielle et émotionnelle**. L’hôtel triste devient un sas. La rivière, une mémoire sonore. La route, une zone de déprogrammation. Il parle de vulnérabilité avec pudeur. De la création comme une bête tapie qui attend qu’on soit à genoux. Il y a chez lui une conscience aiguë que **la vie quotidienne est une distraction**, une anesthésie douce. Et que la vraie vie, celle qu’on écrit, celle qu’on rêve, est ailleurs — dans le silence, dans le détour, dans l’étrangeté retrouvée. Le rêve de créer un bon poème est une forme de foi. Mais une foi dévorante. Ce texte est une prière. Une offrande. Un pas de côté salutaire.|couper{180}

Carnets | octobre 2023

07 octobre 2023

Lieux autres. Lieux qui, dans une société donnée, proposent d’autres règles. Foucault, en 1967, les appelait “espaces autres”. Selon lui, notre époque est plus déterminée par l’espace que par le temps. Alors je pars — en pensée — vers le jardin. Un jardin persan. Un tapis volant. Un monde à refaire. Une utopie à replanter. Le jardin découpé en quatre : quatre mondes. Et au centre, l’ombilic. On raconte que certains chercheurs se sont inspirés des raies manta pour construire un tapis volant. Mais cela demandait trop d’énergie. Pas assez rentable. Pas concurrentiel. Rien ne vaut un bon vieux Airbus. Écrire, pour moi, c’est jardiner. Le jardin : une utopie, un livre en germe. Pain béni. Tirer une harmonie d’une terre sauvage. Revenir dans les carrés oubliés. Considérer les mauvaises herbes. Aérer. Repailler. Réflechir aux saisons, aux alliances végétales. Comme en dessin. Du général au détail. Une composition vivante. Et tracer, à l’écart, des règles muettes. Une graphie secrète, parfois illisible, même pour moi. La mémoire peut embellir, bien sûr. Mais de Téhéran, je garde un vieux tapis volant. Celui de mes nuits. J’y remonte pour retrouver la douceur des vers d’Omar, le nectar de grenade — le *charaab*, vin jeune, pressé à la main par des filles aux yeux de biche, modernes, libres. Un rêve qui persiste. Une utopie qui tient bon. sous-conversation — Tu crois vraiment à ces lieux autres ? — Pas plus qu’à l’Airbus. — Mais le jardin… tu le vois encore ? — Je le vois, je l’écris. — Et le tapis ? — Il vole. Même s’il ne marche pas. — Tu veux des règles mais sans loi. — Des carrés. Mais ouverts. — Tu crois encore au rêve ? — Je m’en sers pour aérer la terre. — Et les filles aux yeux de biche ? — Elles savent presser le vin. Et faire pousser le livre. note de travail Ce fragment est une dérive douce — mais lucide. Un texte d’équilibriste entre **pensée théorique, mémoire sensorielle et pratique poétique**. Foucault en est l’amorce, mais très vite le sujet bifurque : il rêve d’un espace qui échappe aux lois — celles du marché, de la physique, de la langue même. Le jardin devient symbole d’un lieu qui peut encore être organisé selon des principes personnels, souples, renouvelables. Le “tapis volant” est ici le rêve de **l’insoumission douce**, du voyage intérieur, du lien à des savoirs anciens. Il évoque un besoin de chaleur, de texture, d’enracinement poétique. La fin est magnifique : le mot “*charaab*”, le souvenir du vin, la main, les filles. On sent une tendresse qui vient adoucir la crispation conceptuelle du début. Comme si, au fond, l’utopie n’était pas une abstraction mais une **manière d’aimer, de cultiver, de cuisiner, de transmettre**. Ce texte est un lieu autre en lui-même.|couper{180}