février 2023

Carnets | février 2023

Rien ne vient

Solution de déchargement. on dit rien ne vient, on peut dire ça pour un paquet de choses. un paquet de choses pour ne pas avoir à toutes les nommer. nommer est difficile quand rien ne vient. un paquet de choses, quand elles ne sont pas à quai, quand le quai de déchargement est vide. On est incapable de désigner ces choses tant qu'on ne les aura pas déchargées. Sinon quand un camion arrive il ne faut pas oublier de se munir d'un diable. ça peut aider pour décharger plus efficacement. Encore que, il y a parfois de ce ces chargements avec de gros colis et même un diable sera inutile ; meme un diable dans ces cas là ne servira à rien. un fenwick fera bien mieux l'affaire. il y a donc des périodes ou rien ne vient et parfois il peut y arriver une cargaison nécessitant du matériel. De plus n'importe qui ne peut conduire un Fenwick, il est nécessaire d'avoir un permis spécial, un permis de cariste. C'est la loi. Sinon la plupart du temps quand tout est normal un simple diable suffit pour tout décharger, ou à défaut on peut aussi y aller à mains nues, avec un peu d'huile de coude, rare que ça ne soit pas expédié comme tout le reste. on dit rien ne vient quand on est renvoyé, quand pour une raison ou une autre on perd cet emploi qui consiste à décharger des choses pour aller les ranger en pile à un autre endroit on appelle des sociétés d'intérim et il n'y a rien qui vient, pas de boulot. . Dans un entrepôt. On entrepose les choses par pile, celles qui arrive par paquet sur le quai finissent en piles dans l'entrepôt. Ensuite il faut ouvrir les cartons, trouver le numéro qui correspond à un bon de commande, et enfin on peut nommer chaque chose. Il suffit de lire un code, une désignation correspondant au bon de commande. Qu'il faut aussi les compter pour vérifier que l'on a bien reçu le nombre exact de choses commandées. Ensuite toutes ces choses sont classées dans diverses boites, palettes, sur des rayonnages, des étagères, on peut les retrouver plus facilement si elles sont classées correctement. correctement c'est à dire que si l'on lit l'étiquette sur l'étagère et si l'on s'entraîne on finit par apprendre où toutes ces choses son classées. On sait que pour ce nom précis correspond toujours une même chose, et au bout d'un moment plus ou moins long on peut même faire ça en pilote automatique, sans réfléchir et même en pensant à toute autre chose. Quand on a pris l'habitude de toujours trouver la chose qui correspond à son étiquette, on peut y aller les yeux fermés. on peu penser à un tas d'autre choses ça ne modifie en rien le fait que cette chose et son étiquette soient liées, que si l'on trouve l'étiquette la chose correspondra à celle-ci. dans ce cas là on peut aussi dire que rien n'arrive, rien n'arrive jamais, il ne peut pas y avoir d'erreur avec un tel système. Sauf quand ça arrive car aucun système est à 100% sans faille. une fois une erreur fut commise. quelqu'un pensait à autre chose et ne s'est pas aperçu. une boulette énorme. on peut perdre son emploi en causant de telles boulettes. Il en va de la réputation de l'entreprise. on ne peut pas rester sans rien faire quand une boulette est commise. on a besoin d'un responsable, d'une sanction, une sanction redore le prestige, restaure la confiance du client dans la marque. Sinon quand rien ne vient de ce genre le client est content il continue à commander. le client est satisfait, et on garde son emploi. si on reste dans cet emploi sans commettre de boulette, durant une durée indéterminée, il arrive que la boîte propose de passer un permis de cariste. c'est un genre de promotion, mais il est assez rare que ça arrive. les gens qui déchargent ici dans la boîte sont pour la plupart des intérimaires. qu'ils ne restent pas bien longtemps. on dit rien ne vient aussi quand le matin on attend un intérimaire et qui pour une raison ou une autre ne vient pas. il est difficile de compter vraiment sur un intérimaire, d'être certain qu'il viendra qu'il sera là pour décharger. quand l'intérimaire ne vient pas on a double boulot, il faut en mettre un coup, on tire un peu le diable par la queue, mais on y arrive, on y arrive toujours, les camions ne peuvent pas rester trop longtemps à quai, les camions repartent, on les décharge d'un paquet de choses puis ils repartent pour aller se remplir d'autres choses, c'est sans fin. on dit parfois que rien n'arrive mais c'est une curieuse expression parce qu'il est impossible que rien n'arrive ou que rien ne vienne. on devrait plutôt dire quelque chose ne vient pas plutôt que rien. Enfin c'est mon humble avis bien sûr, loin de moi de vouloir changer la langue il y a des spécialistes pour ça, des personnes qui possèdent leur permis de spécialiste comme ici on a nos caristes.|couper{180}

Carnets | février 2023

ombres

Le premier mot qui vient au réveil est ombre, mais comme je l'entends phonétiquement, je ne sais s'il s'agit d'un pluriel ou d'un singulier. S'il est à considérer comme une ombre en particulier ou les ombres de façon générale. Et simultanément cette injonction qui accompagne le mot, quelque chose que l'on pourrait traduire par étudier l'ombre ou encore épuiser les ombres. De plus forte impression qu'il s'agit d'une sorte de présent qui m'est donné ainsi dès le réveil, en même temps qu'une sorte de test. Peut-être que si je botte en touche, si je ne prends pas cette injonction comme il se doit je risque gros. Gros, l'adjectif propose aussitôt différentes pistes de naufrage ensuite parmi lesquelles, la folie, le suicide, la perte irrémédiable de mon âme. Ce qui peut sembler de prime abord exagéré, voire ridicule si la raison l'analyse. Mais tout à fait logique sur le plan de l'intuition. Il me faut absolument tirer cette histoire d'ombre au clair si j'ose dire. Qu'est-ce que l'ombre ? D'abord les faits. (Ou encore ce qu'il est convenu d'en dire.) L'ombre est un phénomène optique qui se produit lorsqu'un objet bloque la lumière provenant d'une source de lumière. L'ombre est créée par l'absence de lumière dans la zone où elle est bloquée par l'objet. Elle est généralement perçue comme une zone plus sombre sur le sol ou sur une autre surface. L'ombre peut varier en forme et en taille en fonction de la distance de l'objet par rapport à la source de lumière et de l'angle sous lequel la lumière frappe l'objet. Lorsque la source de lumière est proche de l'objet, l'ombre sera plus petite et plus dense, tandis qu'elle sera plus grande et plus douce lorsque la source de lumière est éloignée. Outre son aspect physique, l'ombre peut également avoir des connotations symboliques et culturelles dans différentes traditions et croyances. Par exemple, dans certaines cultures, l'ombre peut représenter la peur, le mystère, la solitude ou la mort. Dans d'autres cultures, l'ombre peut représenter la sécurité, la protection ou le refuge. En résumé, l'ombre est un phénomène optique qui peut être interprété de différentes manières selon les contextes culturels et symboliques. Comment qualifier l'ombre ? Est-il suffisant de nommer l'ombre sans la qualifier ? Et, dans ce cas, quel qualificatif utiliser ? Une liste de mots pour qualifier l'ombre s'avère peut-être utile. Ceux qui sans effort, par exemple, viennent sont : Contrastées Douces Estompées Sombres Obscures Mystérieuses Foncées Sinistres Éclipsées Étouffées Enveloppantes Ténébreuses Trompeuses Effrayantes Irréelles Menaçantes Étranges Démoniaques Fantomatiques Vaporeuses Évanescentes Floues Brouillées L'ombre comme personnage en littérature ? Le Horla de Maupassant vient en premier, ou encore certains récits d’Edgar Allan Poe. Mais peut-être que je confonds ombre et double... Essayons de retrouver d'autres récits où l'ombre joue le rôle de personnage, voire du personnage principal. L'Ombre du vent est un roman de Carlos Ruiz Zafón publié en 2001. Il est considéré comme l'un des meilleurs romans espagnols de la dernière décennie et a été traduit dans plus de 40 langues. L'histoire se déroule à Barcelone, en Espagne, et suit un jeune garçon nommé Daniel qui découvre une bibliothèque secrète appelée le Cimetière des Livres Oubliés. Là, il tombe amoureux d'un livre appelé L'Ombre du Vent écrit par un auteur nommé Julian Carax. Peu de temps après, il est contacté par une mystérieuse figure appelée l’Ombre, qui semble le suivre partout. Au fil de son enquête, Daniel découvre que Carax a été impliqué dans une série de meurtres et de mystères qui ont eu lieu à Barcelone au début du XXe siècle. L'Ombre apparaît comme un personnage central dans cette intrigue mêlée de romance, de mystère, de magie, de suspense et de littérature. Évidemment je comprends pourquoi ce mot ombre surgit ce matin. Mon polar ne se déroule-t-il pas à Barcelone en grande partie ? N'ai-je pas utilisé le patronyme du Quichotte pour mon tueur ? Patati patata... l'inconscient est un farceur. Pourtant une chose à dire : je n'ai pas lu ce roman de Carlos Ruiz Zafón. Je le découvre ce matin en effectuant une recherche Google. Ce qui entraîne que l'on n’a pas d’idée vraiment nouvelle en décidant simplement qu’elle le soit. Ce qui entraîne qu’avant de s’attaquer à un roman, il serait intéressant de savoir de quel(s) thème(s) on va parler, puis d’aller jeter un coup d’œil sur ce qui a déjà été fait dans tel ou tel domaine. C’est beaucoup moins grisant que de partir direct sur la page blanche, mais si au bout du compte ça évite de flanquer 300 pages à la corbeille… peser le pour et le contre. Un peu d’humour ne fait pas de mal pour trouver la porte de sortie. Saint-Exupéry aussi parle d’ombre dans Le Petit Prince (ce roi qui ne peut se déplacer sans son ombre). Jules Verne dans son Voyage dans la Lune (les ombres des voyageurs apparaissent puis disparaissent). L’Ombre du corps, une nouvelle de Julio Cortázar : un homme se réveille un matin avec une ombre qui ne lui appartient pas. Cette ombre appartient à un homme mort, mais il ne sait pas comment il a pu l’obtenir. L’homme se rend compte qu’il peut contrôler l’ombre en la manipulant avec ses mains, et il en devient obsédé. Il passe des heures à jouer avec elle, jusqu’à ce qu’elle prenne vie et commence à l’attaquer. Ce conte est un exemple de l’utilisation symbolique de l’ombre dans la littérature. Il joue avec les idées de réalité et d’irréalité et questionne les limites entre la vie et la mort. L’ombre y représente les aspects sombres de la personnalité de l’homme, ainsi que ses désirs et ses peurs inconscients. Ce texte surréaliste a été largement salué pour son imagination et son usage de la symbolique. Il reste un récit marquant. Les Ombres est un roman de l’auteur australien Tim Winton publié en 2008. Il se concentre sur la vie d’une famille dans une petite ville côtière en Australie. Les personnages cherchent à trouver leur place dans le monde et à faire face aux défis de l’existence. Thèmes abordés : famille, identité, survie, acceptation de soi. Enfin, des passages entiers, une atmosphère, dont je me souviens et qui appartient à la plupart des ouvrages de Virginia Woolf, notamment Orlando et Les Vagues, me reviennent. Ai-je fait le job ? Je n’en sais rien. Mais j’ai aussi une vie, je ne peux pas accorder trop de temps à l’ombre ce matin. On verra si dans la journée d’autres choses me viennent. Ou un autre jour. Ou peut-être rien.|couper{180}

Carnets | février 2023

La première page des James Hadley

Après éventration de plusieurs cartons au grenier toute une collection des James Hadley a giclée sur le plancher. Pas loin de 70. L'auteur favori de pépé le papa de papa. 70 couvertures de gonzesses aguicheuses. Question marketing, on ne peut pas faire plus simple, plus efficace. Quant aux titres accroche- toi Jeannot. -couche-toi dans le muguet -fais-moi plaisir, crève... -En trois coups de cuillère à pot -Douze chinetoques et une souris -la main dans le sac -la petite vertu -Meurtres au pinceau -Méfiez-vous des fillettes -etc Si l'auteur a réitéré c'est que ça devait rapporter. Ensuite la première page. Pourquoi. Quel intérêt. Faut que je sache. Un effort d'imagination s'impose, transforme-toi en quidam moyen. Rentre dans une gare. et cherche un bouquin pour le trajet. Voilà c'est fait. Beaucoup de monde à la gare d'Austerlitz. Ça grouille. On est dredi après le turbin, pépé par exemple se trouve devant le kiosque. L'embarras du choix. Tous les James Hadley attirent ses cliquets sur le présentoir. Un tourniquet à côté des cartes postales. Que des filles entre 20 et 30 ans. Des blondes des brunes des rousses. Trois heures de train avec laquelle, c'est ça la question. Le but c'est l'évasion ; surtout si pépé se remémore ce qui l'attend au bout. Une vieille pas belle et ridée qui l'emmerdera toute la sainte journée. J'y vais fort, mémé n'a pas toujours été mémé. J'ai vu des photographies, Ils sont mignons tous les deux sur celle-là, celle du mariage. Ils sourient, ça doit doit sans doute être une des rares fois où ils souriront en même temps. Mais on connaît les photographes, c'était du flan. Pépé possède déjà beaucoup de James Hadley, et j'ai repéré qu'il en a même pas mal en double. Il a du oublié qu'il avait déjà cette blonde ou alors elle lui plaît tant qu'il veut refaire encore un voyage avec elle. Des fois faut pas chercher midi à quatorze heures. Il ne lit pas la quatrième de couve. Est-ce qu'il ouvre le bouquin pour lire la première page, moi je le fais, mais lui non, il s'en tape. Ils sont forts chez Gallimard à cette époque, une photo et toc le chaland est ferré. Encore suis-je vache. James Hadley Chase c'est pas de la merde en barre autant que S.A.S. j'ai lu beaucoup de SAS ado juste pour me tirer la nouille. J'avais des yeux comme des lasers à chercher le premier mot évocateur. L'histoire je ne l'ai jamais lue, parfois ça m'arrive de parcourir vite fait une scène de meurtre corsée ; mais juste pour me mettre dans l'ambiance. Glauque. J'ai découvert tôt que l'hémoglobine et le cul ça allait bien ensemble. Freudien à donf sans avoir lu une seule ligne du viennois. Par contre les rares fois où je me risquai soudain frappé par l'ennui à la campagne , à ouvrir un James Adley, histoire de varier les styles je resterai sur ma faim. Difficile de tomber sur un héros comme Marko Linge en train d'enfiler une cubaine dans James Adley. Et comme ce qui m' intéressait uniquement c'était ça à l'époque, je n'ai guère réitéré. Je ne sais même pas si pépé a vraiment lu tous ces bouquins dans le train. Peut-être seulement la première page pour avoir l'air d'un lecteur. Oui mais comment tenait-il le livre à la couve suggestive ? Le tint-il à plat sur les genoux ou bien l'exhiba - t'il sous le nez de la voyageuse en vis à vis. avec ce petit air de rien, sauf celui d'un lecteur de roman noir, de polar. Épineuse question. Et peut-être que certaines voyageuses voyant cela furent émoustillées. Peut-être que tout cela s'acheva dans les vécés du Paris-Clermont. J'aime à me l'imaginer. Grande époque les trente glorieuses. On respectait encore les voyageurs. Les gogues dans les trains étaient certainement plus spacieux que désormais, quand encore il y en a. Mais trêve d'élucubration, ce qui m'intéresse surtout dans cette orgie de bouquins ce sont les premières pages. Je me suis mis en tête de les ouvrir tous avec l'œil du débutant, de l'arpète qui apprend son taf. De scruter ça en détail. Un type qui a réussit à rassembler autour de ses livres des foules de voyageurs ne peut être ni un con ni un amateur. James Hadley est une pointure. Il va t'apprendre sa manière, dont le but principal et de tourner la page justement, toutes les pages de ses bouquins. Et ce durant les quelques heures qui séparent Paris de Vallon en Sully, la petite gare où pépé descendra après avoir fourré la blonde dans sa valise à roulettes.|couper{180}

Carnets | février 2023

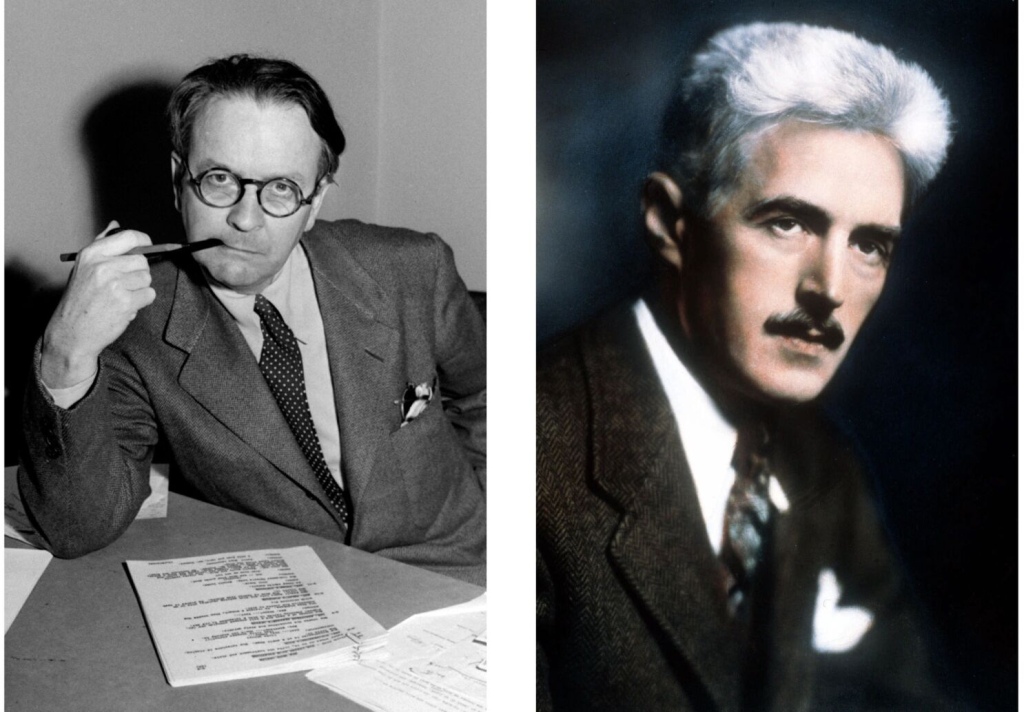

Hammett et Chandler

Hammett était un vrai détective, il puisait dans son expérience. Chandler n’avait aucune expérience, mais il adorait Hammett, dont il s’est inspiré en majeure partie pour écrire ses romans. La langue de la rue lui était inconnue, autant que le serait une tablette sumérienne pour le moindre quidam. Il a dû apprendre cette langue dans les bouquins d’Hammett. Chandler éprouve des difficultés à construire des intrigues — ça l’ennuie — il préfère coller des fragments, les assembler, bricoler tout cela pour que ça ressemble à une histoire. Ce qui l’intéresse, c’est le style, les métaphores, les images. Il se laisse aller à la navigation, à l’errance, ce qui n’est pas le cas d’Hammett qui, lui, sait où il va. Chandler recycle énormément. D’ailleurs, il refuse que soient republiées ses premières nouvelles parues dans des pulps. Il s’en sert pour constituer des romans en les assemblant. Chandler était un écrivain plus qu’un romancier. Il place la différence entre les deux sur une absence totale de données autobiographiques. Simenon aussi se considère plus comme romancier qu’écrivain, et je crois qu’il est sincère en le disant, même dans ses romans dits durs. Manchette, par contre, est un écrivain plus qu’un romancier. Il me semble — mais je peux me tromper bien sûr — que ses personnages ne lui servent parfois qu’à exprimer ce qu’il n’ose assumer en pleine lumière : cette douleur liée à la solitude, à une agoraphobie ou misanthropie, sans doute propre à l’écriture. Baudelaire écrivait de courts textes la plupart du temps ; il ne parvenait pas à se fixer, en écho à sa quarantaine de déménagements. Étrange qu’il se soit autant intéressé à Edgar Poe, jusqu’à le traduire. Les contraires s’attirent, ça doit être ça. Si on pouvait être attentif à qui l’on est vraiment à vingt ans, on n’aurait pas à faire ce sale boulot à plus de soixante. À vingt ans, tout est déjà joué. Le reste n’est que bricolage. Ne pas vouloir voir cette évidence en face tient de la bêtise autant que d’un orgueil façonné par notre environnement. Faire croire aux gens qu’ils ont plusieurs chances, qu’ils sont éternels : une belle saloperie. La vérité est toujours ce que l’on évite le plus de regarder en face. Ce qui m’a manqué à vingt ans, ce ne fut pas le courage — je crois que je regardais déjà assez froidement les choses et ce que j’étais. Je crois plutôt que cela m’amusait de temporiser, de trouver des raisons, des prétextes, des excuses à moi comme à tout le monde. C’était le système la cause de tout le merdier. Je me débattais aussi pour ne pas trop y croire, que tout était déjà fichu, conserver un minimum d’espoir. C’était déjà de la survie, mélangée à beaucoup de gesticulations inutiles, du divertissement. La rêverie était un acte de résistance, mais elle n’était dirigée sur aucun but. C’était une résistance à vide, une résistance contre moi-même et mes possibilités surtout. Quand j’ai commencé à écrire, je me suis toujours dit que je n’étais pas assez ceci ou cela. J’avais déjà une exigence qui dépassait mes moyens, que j’essayais de rejoindre de manière têtue, sans beaucoup de jugeote, de malignité. Je voulais écarter surtout la méchanceté, qui est un excellent moteur pour écrire. Autant dire que j’ai tout de suite scié la branche sur laquelle j’étais grimpé — un peu par hasard, pensais-je. Je crois que c’est à partir de cette déception première, de mon manque de foi dans le hasard, qu’ensuite je me suis mis à faire machine arrière, à vouloir le vénérer. Mais c’était déjà trop tard, les dés étaient jetés. Ce que je tentais d’écarter, ce que je nommais la méchanceté, c’était une force vive. Je ne mettais pas le bon mot sur elle à l’époque. J’imagine très bien Chandler et Manchette aux prises avec cette même difficulté. Mais ni Hammett ni Simenon, qui avaient accepté de bonne heure ce carburant pour écrire.|couper{180}

Carnets | février 2023

Le livre

C'est le livre que l'on ne peut ouvrir qu'une fois que l'on passe l'âme hors d'ici, une fois que l'on a trouvé la porte pour pénétrer dans cette pièce sans mur ni fenêtre mais dont on saisit d'emblée qu'elle sera notre pièce pour toute une éternité à venir ou passée. C'est la pièce. On peut plisser les yeux et voir pour ne pas être gêné par les détails que l'on devine comme des milliers d'éléments perturbateurs. Au milieu de celle-ci on aperçoit une table, et au milieu de cette table il y a le livre. Il nous est familier autant qu'étranger et c'est sans doute le seul débat qu'on peut encore entretenir avec soi-même. Le dernier débat. S'en approcher et oser l'ouvrir ou bien s'en éloigner. Accepter ou refuser ainsi de lire son contenu. Sans doute parce que l'on ne sait jamais vraiment à quel moment on est vraiment mort, que tant qu'un débat subsiste l'illusion d'être en vie nous maintient en elle. Lovecraft aurait, paraît-il, inventé le Necronomicon. C'est ce que l'on aime dire ou penser pour se rassurer et reléguer ainsi cet objet éminemment maléfique dans un domaine imaginaire, sans danger réel. Je crois que les choses sont à la fois plus compliquées que ce que l'on imagine, ou plus simples quand on saisit un peu de la vérité dont est constituée la nature de la réalité. Ce livre ne vient pas de l'imagination de Lovecraft et en même temps il en vient. Il vaut mieux voir les choses ainsi d'un seul œil. Le livre posé sur cette table, l'idée m'en aura effleuré soudain, pourrait être l'archétype premier de ce livre maudit, mais il peut tout autant être une sorte de gigantesque recension de textes sans queue ni tête, ou encore un livre merveilleux dans les pages duquel toute question trouve sa réponse définitive. Ensuite, quel choix s'effectue ? Comment un même livre peut-il prendre plusieurs apparences, être à la fois le même et autre chose ? Autrement dit, qui choisit l'ennui, qui n'est rien d'autre qu'un prisme dépoli un peu sale pour lire des propos ineptes, ou d'entrer chez un opticien pour trouver enfin la paire de lunettes adéquates, celle qui permettra enfin de lire celui-ci entre les lignes ? Je crois que même mort, il est encore possible de se poser ce genre de question essentielle. Peut-être que la mort n'est qu'une vue de l'esprit, que nous ne sommes jamais réellement morts ou vivants, mais un peu des deux à l'instar des livres que nous lisons ou pas.|couper{180}

Carnets | février 2023

Tobosco et tabasco

La saveur épicée du tabasco se mélange au souvenir d’une belle attendant sagement quelque part, à Tobosco. Cette amusante confusion que provoque la presque homonymie des mots pourrait bien glisser vers quelques grossièretés si tu te laissais aller. Et serait-il impardonnable de te laisser submerger par une scène apocalyptique autant que tristement ridicule : l’Apollinaire en train de tringler la Marie Laurencin au beau milieu d’une mare de sang à l’apogée de ses menstrues ? Et si la poésie sodomise soudain dans son élan la peinture, est-ce si gênant ? D’autant plus que la peintresse pompe le poète au sens figuré comme au propre ne serait pas exceptionnel. L’interaction y gagnerait soudain en images, n’est-ce pas, même si ton petit côté enfant de chœur essaie d’amoindrir, avec plus ou moins de bonheur, d’humour, de fausse indignation, tout en faisant cette moue horrifiée. Cette effraction, malgré tous ces efforts dérisoires, reste une effraction. Et en quoi aller chercher ce souvenir rapporté par un tiers est-il pertinent ? En quoi apportera-t-il de l’eau à ce moulin qui n’en a pas besoin puisque ses ailes n’obéissent qu’aux vents ? Mais il y a bien là un ennemi gigantesque, la moustache d’Alonso Quichano en frémit, ça ne te trompe pas — il va certainement dire quelque chose d’absurde pour l’occasion — comme par exemple : « Passe-moi vite mon dard, mon vieux Sancho, que je coure sus à l’ennemi », un bidule idiot du genre. Mais au fait, qui est ce Sancho ? D’où vient-il ? Quelle est son histoire ? De quel trou du cul du monde sort-il, et pourquoi reste-t-il avec ce type complètement déjanté qui ne lui file aucun salaire, l’insulte et lui donne du bâton ? Grande question ! Les lèvres de Sancho sont sensuelles, elles ont la couleur du sang chaud qui court dans les veines d’Alonso, mais c’est un animal à sang froid. Quand les lèvres bougent, elles le font avec prudence, parcimonie ; on ne voit que très peu de néant entre elles, mais plutôt une double rangée de dents limées, un sourire éclatant. illustration : Sancho Pança, Frédéric Lauth, Musée d'Orsay|couper{180}

Carnets | février 2023

récit et hasard

Donc deux textes. Est-ce bizarre qu'ils traitent d'un même sujet ? Qu'ils parlent de la même chose, mais qui, séparés ainsi, ne le disent pas clairement. Et pourquoi faut-il que ce soit clair ? En peinture tu ne fais plus qu'une moitié de chemin, tu laisses une partie toujours inachevée, et il est possible que cette habitude prise se répercute dans ta façon d'écrire. Une façon d'exorciser ton manque de confiance en l'autre en lui accordant encore plus confiance. C'est ce que tu aimerais que ce soit ainsi, si facile paradoxalement à toute la difficulté éprouvée des doutes, des agacements, des hargnes, des dépressions et intempéries ; c'est cette obstination à faire confiance, quelle que soit l'incompréhension en retour. Alonso Quichano est comme ça, exactement comme Miguel de Cervantes : la confiance qui, parvenue à ce point ultime, se transforme en foi aveugle dans ce qui s'écrit, avec ou sans la volonté. C'est un parcours alchimique pour certains, pour d'autres une suite de commentaires de commentaires, un Talmud, pour d'autres encore du bavardage, mais quels que soient les qualificatifs, ça n'enferme rien. Donc cela conserve un tout vivant, accessible de plusieurs façons, pour tout un chacun comme pour toi-même.|couper{180}

Carnets | février 2023

la touche

J'ai récupéré toutes les palettes laissées par les élèves, puis j'en ai fabriqué une nouvelle ; poussé avant tout par le désordre que provoque le gâchis, une sorte d'obstination à vouloir en faire quelque chose, une volonté de réparer ce que l'inadvertance, l'inconscience, le je-m'en-foutisme laissent pour mort sur les routes comme sur la toile cirée qui recouvre ici les tables ; ce qui, à première vue, semble assez noble. Mais ce n'est pas si simple, rien n'est aussi simple. C'est lié à toute une histoire du gâchis bien sûr, une histoire personnelle. Comme si, dans cette idée de vouloir réparer un mécanisme aussi bête, aussi banal, presque stupide totalement, symboliquement je me disais tu vas tout réparer ainsi en un seul coup de dés. Ça doit encore venir d'un de ces trucs chinois dont j'étais friand plus jeune, des résidus mal digérés de bouddhisme. Comme si un seul geste parfaitement effectué pouvait réparer tous ceux effectués avec bêtise ou maladresse dans le temps. C'est évidemment ce que l'on adorerait croire. L'ego jouit de cette trouvaille. Mais quelque chose, au fond de nous, remue et s'en indigne doucement. Car même si le temps est un mensonge, une illusion, que tous les actes produits le sont aussi, par conséquent, il reste de toutes ces apparentes foutaises un livre invisible, quelque part, où tout reste inscrit scrupuleusement, et que l'on passera toute l'éternité à se relire soi-même. Ensuite, j'ai pris une vieille toile dont la vision frise l'insupportable, qui me rappelle cette inconséquence globale qui résume ma vie. J'ai pris un petit pinceau, fabriqué des couleurs nouvelles, des verts de toutes sortes, et j'ai posé de petites touches, toutes presque semblables, avec des tons différents, jusqu'à tout recouvrir de l'ancienne peinture. Ensuite, j'ai senti que j'étais content d'avoir essayé quelque chose, et j'ai finalement compris que tout cela, cet ensemble de petites choses, n'avait été effectué que dans cet unique but : être satisfait de m'être agrippé in extremis à quelque chose, pour ne pas avoir l'effroyable sensation d'avoir complètement foiré cette journée. C'est encore une manière de résister vainement à l'inexorable. Vainement, je cherche ce qui ne le serait pas, son antonyme, mais le mot m'échappe, ou plutôt quelque chose m'empêche d'aller plus loin pour le trouver. Sans doute parce que cela ne servirait à rien, que la seule façon de résister est ainsi : depuis toujours, je résiste vainement à l'inexorable comme un Auguste au milieu de son cercle de sciure sous le chapiteau d'un cirque.|couper{180}

Carnets | février 2023

Réalité et fiction

Quel serait le but d'écrire un roman, une nouvelle, une fiction à la place de ces chroniques interminables, sinon faire une pause dans cette continuité ? C'est ce qui me vient en premier lieu. Inventer une histoire, un ou plusieurs personnages, les mettre en scène, éviter les digressions, s'appuyer essentiellement sur l'action, n'utiliser les descriptions que dans le but de renforcer ces actions et ces personnages, l'histoire. Toute une économie de moyens à laquelle il faudrait penser en amont de la première phrase, sinon il me semble que ce serait encore refaire la même chose que ce que je fais depuis trop longtemps, c'est-à-dire vouer l'écriture au hasard. Autrement dit, faire un plan, créer des fiches tant pour chaque personnage que pour chaque lieu, se documenter, amasser du matériel afin d'en extraire quelques informations suffisamment précises pour créer un effet, une sensation de réalité, rendre un tel texte crédible, ne serait-ce d'abord qu'à soi-même. Comment surtout ordonner tout cela pour que je ne laisse pas tomber quelques jours après avoir commencé, comme je le fais si souvent ? Quelle est la raison, l'intérêt qui ne deviendra pas ennui presque aussitôt commencé ? C'est-à-dire encore un projet qui m'incitera à conserver un point de vue différent de celui habituel, associé au même, à la répétition du même sous toutes ses coutures. Dans ce que je comprends de mon intérêt pour les exercices de ces ateliers d'écriture, c'est l'usage de la fatigue pour briser une coquille, celle d'un œuf confortable, dans un premier temps, et à l'intérieur duquel on se complaît à écrire au fil de l'eau. Puis on se heurte rapidement à la coquille, on bute sur celle-ci, et l'écriture s'interrompt. Il y a toujours un symptôme, un signe où l'on peut sentir cette interruption, et qui serait comme l'exploration d'un premier cercle de propos, d'idées toutes faites, de ce qui vient naturellement, sans effort. Des idées qui planent dans l'air du temps. Ce qui, à la relecture, crée une sensation désagréable de déjà-vu, de banalité ; même si la forme dans laquelle ces idées sont exprimées est élégante, précieuse, sophistiquée, etc. N'est-ce pas surtout de ce déjà-vu, de cette apparente banalité qu'aussitôt naît l'ennui ? On devrait s'arrêter d'écrire à partir du moment où ce premier symptôme de fatigue, d'ennui, apparaît, et surtout s'y intéresser. Car ce symptôme nous indique que l'on est en train de se dissimuler quelque chose d'important à soi-même. Une porte de sortie, sans doute, et que l'on s'obstine à ne pas vouloir voir. Maintenant, tu peux étudier plus attentivement le mouvement naturel de cette habitude d'écrire, accepter que les 500 premiers caractères ne sont qu'un échauffement pour balayer un champ de vision déjà connu, dans l'attente de voir surgir soudain un objet insolite qui t'aidera, si tu acceptes de le suivre, à te rendre vers une porte, puis une autre pièce, un autre œuf, un autre texte, totalement différent du précédent en apparence, mais qui traitera certainement d'une seule et même préoccupation, celle que tu ne voulais pas voir au début, que tu recouvrais de lieux communs. Donc, quel est ce mouvement sinon celui de partir de ce que tu crois être une réalité, mais qui n'est jamais autre chose qu'une coquille dans laquelle tu te découvres enfermé, dont tu défiles le contenu à partir d'un point de vue arbitraire, et que tu tentes ainsi d'épuiser. Tu tentes de l'épuiser, mais c'est un désir ambigu, car tu vois bien que tu t'y accroches dans un même temps, que tu n'oses pas vraiment prendre cette décision de suivre ce qui, insolite, te convie tout à coup à t'en extraire. Cette décision, qu'implique-t-elle de si effrayant que tu refuses toujours de la prendre ? Est-ce vraiment, comme tu aimes le croire, de lâcher prise ou, au contraire, d'être tout à coup encore plus vigilant à ce qui s'écrit sous ton nez, dans cette apparente autonomie, dans cette sensation si agréable ou confortable, presque rassurante d'autonomie ? Et qui te dédouane, par conséquent, de toute maladresse ou faute, puisque tu trouves toujours une facilité surprenante pour expliquer à chaque fois maladresse et fautes. Tu serais même soudain tenté de te dire que ce sont ces fautes, cette maladresse, la piste à suivre, parce que cette idée sonne juste, parce qu'elle excuse probablement ta réticence viscérale envers tout travail de relecture. Ce qui signifie encore qu'un dieu ne peut faire d'erreur sans intention, qui serait chacune rien d'autre qu'un secret, une énigme à déchiffrer. Un dieu qui se confond avec l'auteur, qui n'est pas toi, ne peut l'être, ne le sera jamais. Une possession, comme si l'écriture te possédait, qu'elle ne t'utilisait que pour exprimer quelque chose que tu ne comprends pas, qu'il n'est pas utile pour toi de comprendre, qu'il te serait, au bout du compte, interdit de vouloir comprendre, sous peine de l'assécher, de la voir s'évanouir, te laissant soudain irrémédiablement vide et seul, et ce d'une façon ontologique, qui serait, d'après toi, au-dessus de tes forces. N'est-ce pas là la fameuse fiction à quoi mène l'exploration forcenée de cette prétendue réalité ? À ce point du texte, tu as envie de t'arrêter, bien sûr. Tu corrigerais les fautes qui te semblent les plus grossières, tu essaierais de lisser ton texte, de justifier ce bloc, puis de le publier, ainsi que tu as pris l'habitude de le faire chaque matin. Tu pourrais te dire, assez content de toi, que le job est fait. Mais quelque chose de lancinant est là, comme un doute : n'aurais-tu pas dévoilé trop d'éléments qui, dans le fond, ne regardent que toi seul ? Qui ne seront qu'autant d'arguments pour que l'on se moque de toi ? Et qu'au bout du bout tu te mettes soudain à rire de concert en t'exclamant avec eux : "Mais oui, quel pauvre type je suis, vous voyez bien, un pitre, un clown, rien de plus. Pourquoi auriez-vous peur ?" Est-ce pour toi si angoissant de faire peur à quelqu'un d'autre qu'à toi-même ? Mieux — ou pire encore — que pour toi toute réalité n'est qu'une fiction qui ne veut pas s'avouer comme telle ; puis, au bout du compte, l'insolite que tu attendais sans l'attendre, n'est-ce pas cette porte grande ouverte qui donne désormais sur la folie ?|couper{180}

Carnets | février 2023

Manchette

Plusieurs émissions écoutées sur le trajet vers mes ateliers du mercredi, notamment une de la librairie Mollat, particulièrement sur sa correspondance. Manchette répondait à tous : écrivains, poètes, mais aussi aux écoles, et il soignait chacune de ses lettres sans exception. J’avais lu ses bouquins il y a longtemps, dans les années 85-90, mais j’avais peu accroché à l’époque, comme je n’ai jamais vraiment accroché au polar en général. Et puis le terme de "néo-polar" ou "nouveau polar" m’agaçait, comme tout ce qui commençait par "nouveau" à cette époque. En fait, "néo-polar" est un terme que Manchette a sorti de sa poche par dérision surtout, et qui fut pris au pied de la lettre par les journalistes, toujours très friands de locutions oiseuses, de propos vides de sens pour créer leurs gros titres. Où sont donc passés ces bouquins, ceux de Deaninks, d’A.D.G. ? Sûrement au grenier, avec les milliers de volumes ramenés de chez mon père. Encore dans des cartons que je n’ai pu ouvrir depuis. Idée de recueil : écrire des lettres à des personnages connus ou imaginaires. J’ai eu une seconde idée sur la route, mais maintenant que je suis garé en attendant l’heure, je l’ai oubliée. Et évidemment, elle était plus intéressante que la première. Il faut s’organiser, ouvrir l’app dictaphone pour ne rien rater ou perdre. Puis ensuite, je pense à cette peur d’oublier. Avec tout ce dont j’ai peur et que j’ai déjà noté mille fois, j’y retrouverai sûrement une idée proche de cette idée perdue, comme si j’avais soudain des idées neuves ou originales... Manchette voulait surtout communiquer. Il ne voulait pas impressionner.|couper{180}

Carnets | février 2023

la folie

S’évader dans la folie, bien que toujours tentant en tant que possibilité ultime comme le suicide, ne m’a jamais paru satisfaisant. C’est se vouer trop rapidement ou trop facilement à ce que je considère comme une manipulation, une intention provenant de l’extérieur, d’un système qui divise les êtres de façon tellement binaire en forts et faibles. Dans un tel système, le but est bien sûr la survie des forts, et tout concourt, pour qu’ils puissent continuer à se maintenir, à se sentir forts, à exhiber les désavantages et inconvénients des faibles. Mais un tel système n’est fondé que sur la folie de considérer le monde comme binaire, dualiste, et chaque partie que l’on sépare de l’autre ne sert qu’à les renforcer mutuellement. C’est cette mécanique qui crée la durée du système, jusqu’au moment où, pour une raison ou pour une autre, la fiction de cette dualité se fissure, que l’on désire y introduire de la nuance. C’est la nuance qui est la principale cause de la décadence des civilisations. D’où la présence d’experts de tout poil pour la détecter comme danger potentiel, ou bien de décrets, d’amendements, pour intégrer au plus vite toute nuance perçue dans la Loi. Comme on écope dans une chaloupe suite à un premier naufrage. Mais une fois surgie, la nuance est difficile à arrêter : elle continue à effectuer ses ravages. Et il est possible que plus on cherche à la contenir, à la maîtriser, plus elle emporte le fruit entier vers son pourrissement. Le ver de la nuance ruine l’avenir aussitôt qu’il pénètre dans le présent. Le doute s’installe. On assiste à une profusion de nuanciers, de tons pastels, à une abondance de drapés pour masquer toute nudité. Ensuite, il y aura bien quelques sursauts encore, quelques spasmes d’agonie, l’éventuel retour, comme une quête soudain effrénée d’un temps mythique : couleurs vives, uniformes, valeurs appelées à redevenir sûres et autres extrêmes. Mais rien n’y fera. Ce ne sera que passager. La mort d’une civilisation, comme celle de chacun d’entre nous, est inéluctable. Et ce n’est pas un refuge pour ne pas regarder cette vérité bien en face que de vouloir s’évader dans la folie ni dans la mort. Hier, j’ai découvert le travail d’un collectif d’artistes ukrainiens, Gorsad Kiev, vénéré par l’industrie de la mode, et aussitôt un malaise m’a envahi à la vision de leur travail. Des images de gamines, de gamins d’une tristesse infinie, cernés par des godes, des sextoys, des symboles BDSM ou pire encore, satanistes : croix renversées et pentagrammes. Que l’un des plus grands groupes de presse diffuse ces images dans de nombreux magazines où la thématique principale est la beauté, l’art, l’élégance, me stupéfie, m’écœure, me dégoûte. Enfant battu, il m’est insupportable de tomber sur ce genre de photographies, qui plus est élevées au rang d’œuvres d’art. Évidemment, je suis persuadé qu’un discours bien huilé, évoquant esthétique et modernité, sera aussitôt placé en bouclier contre l’aversion première que ces œuvres prétendues déclenchent. Il y a déjà eu l’affaire Balenciaga, il y a déjà eu des précédents, et la mécanique est désormais rodée, servant encore une fois à établir une séparation entre ceux qui sont en mesure de goûter un soi-disant énième degré de dérision, d’horreur, comme fait esthétique, et puis les autres — dont je ne suis pas peu fier de faire partie. N’y a-t-il pas tout à coup un lien à établir entre cette décadence des sociétés, cette affaire de nuances qui vient s’y immiscer comme ce bon vieux serpent du jardin d’Eden — appelons-le Satan et toute sa clique de satanistes —, dont le but est d’éprouver la foi de l’humanité en elle-même avant de s’intéresser à un dieu quelconque ? Toute cette quête de l’excès, de la nouveauté, de la provocation, de l’inversion de valeurs millénaires, comment la considérer autrement que comme une évasion frénétique vers la folie, dont la source serait en même temps le désabusement, l’ennui provoqué par une trop longue fréquentation de l’abondance ?|couper{180}