juin 2023

Carnets | juin 2023

L’invention d’un auteur

Depuis que les hommes ont eu le loisir de se retourner sur ce qu'ils étaient, d'enquêter sur l'origine des gestes qui les commandaient, des paroles qui les liaient, des songes qui les hantaient, il leur est revenu, à l'écart du tumulte, dans les replis de la solitude, de s'inventer eux-mêmes, d'être les auteurs de leur propre destin. L'invention de l'auteur, c'est l'invention de soi. Ce n'est pas seulement l'acte de jeter sur le papier les figures qu'on porte en soi comme une semence incertaine ; c'est, plus rudement, plus gravement, l'effort de desserrer l'étau des forces obscures, sociales, héréditaires, qui nous plient à leur forme et à leur loi. Etre auteur, dans ce sens-là, c'est refuser l'assujettissement silencieux aux histoires déjà racontées, aux rôles déjà distribués. C'est tirer de la mélée confuse des influences et des injonctions un chemin singulier, infime peut-être, mais néanmoins nôtre. C'est, dans les ruines accumulées du passé, retrouver l'impulsion fragile, éphémère, mais entêtée, qui fait que, contre le poids des coutumes, des espérances prêt-à-porter, des peurs communes, on se met debout, on profère sa parole, on trace, même chancelant, une ligne qui ne doit rien à personne. C'est un labeur sans garantie, sans applaudissements assurés, sans même la certitude de n'avoir pas manqué son propos. Mais il n'est pas d'autre grandeur pour qui veut, un jour, ne pas avoir entièrement trahi ce qu'il pressentait, confusément, au fond de lui, avant que le monde, ses urgences, ses ordres, ses mirages, ne viennent tout ensevelir. L'invention de l'auteur, c'est l'exercice quotidien, inlassable, de la vérité, à même l'obscurité, contre la tentation du renoncement, de la reddition, de la complaisance. C'est le travail, infime mais indestructible, par lequel une conscience humaine tente, même à son insu, de demeurer fidèle au peu d'évidence que l'existence lui a confiée.|couper{180}

Carnets | juin 2023

11062023

visage encre : PB Sur la couverture du livre il s’agit d’écrire roman, sur la façade de tel ou tel bâtiment il suffit d’allumer le panneau lumineux caractéristique d’un théâtre, sur le cœur d’épingler l’étoile jaune pour dire juif. La nuit parfois la désignation, désigner un livre, un bâtiment, un être, lui semble être au-dessus de ses forces. Tourner seulement dans cette idée de dégoût. En réarrangeant l’ordre des propositions. Sur la façade de ce bâtiment est écrit Théâtre. Sur le revers de la veste est épinglée l’étoile jaune. Ils se sont dépêchés d’écrire roman en plus petit sur la couverture de ce livre juste sous son titre. La nuit il se heurte à toute désignation. Tout est déjà désigné d’avance. Il n’y a plus rien d’autre à désigner. Le mot Théâtre est inscrit sur le fronton de ce bâtiment, ce juif doit porter une étoile jaune sur le cœur, même s’il ne la montre jamais, et, bien sur cette histoire sera mieux acceptée si on la désigne par le mot roman. Une écriture catatonique qui ne s’adresse qu’à la page blanche pour la noircir. A l'origine il accepte la désignation sans broncher, ne la remet jamais en question. Il faut bien nommer les choses puisque c’est ce qui nous différencie des animaux. Le pouvoir de nommer dont s’emparent certains hommes, puis qui le font peser sur certaines femmes, ou sur d’autres êtres animés. "Nous avons décidé que tu étais un lâche, un incapable, un être nuisible, une pute, un salaud, et il n’y a rien à redire, c’est comme ça." "Évidemment tu as le droit de ne pas être d’accord, essaie pour voir, débat-toi qu’on rigole, proteste à voix haute qu’on t’assomme." Il sera de nouveau ce bleu qui passe le portail de l’école. La nuit il lui arrive encore de se remémorer la scène. Il tient sa valise de la main droite, de l’autre son cartable. Il se sent gauche. Il ne se sent pas à sa place. Sûr que le couperet va tomber au même moment ou il passera le seuil de l’établissement. Le bleu envahit son crâne, tout de lui est déjà bleu avant même d’entendre le mot. S’il pouvait disparaître sous terre, ou bien se réveiller de ce mauvais rêve, mais pour se rendre où ? Y a t’il sur la terre un lieu où il peut échapper une bonne fois pour toutes à la désignation ? Y a t’il un lieu possible sur la terre où l’adjectif n’existe pas encore, n’existe plus ? Y t’il quelque part ici-bas un espace temps dans lequel on peut disparaître enfin dans l’anonymat ? Ne plus être qu’un bâtiment dans la ville, un livre sur une étagère, un être face à des questions sans réponse. De chaque coté de l’allée qui mène au château et à ses dépendances, des gens s’arrêtent de parler pour le regarder franchir le portail de l’établissement. La pension s’est installée là, dans ce château, qui fut jadis réquisitionné par la Gestapo. On y voit un parc suffisamment vaste pour que le regard s’y perde, on y devine des limites confuses, des essences au loin qu’on ne peut identifier. Pour parvenir jusqu’ici le véhicule doit franchir un petit pont, traverser un ruisseau, puis s’arrêter sur un parking près d’un cours de tennis flambant neuf. Le reste du chemin est à faire à pied le sur une route goudronnée en pente. Il n’y a pas à proprement parler de portail. Il y a ces groupes de personnes qui soudain se taisent et les toisent lorsqu’ils parviennent à leur hauteur. Ils forment une haie silencieuse qui débouche vers l’inconnu dont on ne connaît que la couleur pour l’instant, la couleur bleu. Le ciel change, le blanc des nuages se découpe désormais sur le bleu, les plus proches, plus précis dans les contours, plus contrastés que ceux éloignés. Ainsi se fabriquer une profondeur avec quelques observations. Nous partons vers 16h pour arriver à l'heure au spectacle. S. émet la possibilité d'un trafic dense qui me paraît être un prétexte pour partir de la maison plus vite. C'est elle qui conduira, ce qui m'arrange car je pourrai lire sur mon portable la suite de l'article sur Vittorini trouvé sur Cairn. Je me demande ce que pouvait être le parti fasciste italien à l'époque pour que tant d'écrivains y adhèrent. J'imagine que le mot fasciste ne signifiait pas du tout la même chose qu'après guerre. De nos jours combien de jeunes gens adhèrent probablement à des mots qui dans dix, vingt, cinquante ans seront synonymes de dégout pour les êtres à venir qui traverseront l'histoire. Le spectacle a lieu à 17h 30 à la ferme du Vinatier. Une fois sorti du véhicule j'aperçois de loin un groupe de résidents menés par une femme en blouse blanche. Mais je ne m'y attarde pas car je découvre un espace vert à l'opposé, clôturé par un grillage à larges mailles derrière lequel broutent des chèvres. Je n'ai pas envie de rejoindre les gens là-bas tout de suite, je donne comme prétexte un intérêt pour ces animaux parqués, et je sors mon portable de la poche pour bien montrer que je vais faire des photos, que cette décision est prise et qu'elle est irréfutable. Mais S. a déjà reconnu plusieurs personnes devant les bâtiments, elle m'interpelle, "il y a les X et les Y viens je ne veux pas y aller seule". Je serais bien resté quelques minutes de plus. Idéalement jusqu'à l'heure où il faut entrer dans la salle, dans la pénombre, s'installer pour regarder le spectacle. Puis le fait de retrouver des connaissances que nous n'avons pas revues depuis un bon lustre n'est pas si désagréable que ça. Hugo et Gigi fidèles au poste. Ils ne changent pas beaucoup, se ratatinent comme tout le monde, mais peut-être un peu plus au ralenti. Pas mal de copains font partie de la troupe. L'intitulé du spectacle de cabaret m'évoque ce tableau célèbre de Munch, le Cri, et aussi les souvenirs de la dernière exposition où je m'étais rendu cet hiver, ainsi que la déception qui l'accompagne encore. Presque pas de peinture sur les toiles, des choses peintes comme à la va vite, des marrons tristes couleur de merde. Des textes chantés ou lus qui ont tous comme point commun la pauvreté, la misère, l'exploitation de l'homme pauvre par le riche, très affirmé politiquement comme souvent. Mais quelque chose cloche cette fois. La sensation d'assister à une ritournelle dans la ritournelle. Comme une zone de confort, un repli du temps dans lequel on se vautre pour se rassurer de quelque chose encore. Et surtout le final quand tous les acteurs sont alignés en rang d'oignons face au public et gueulent "on ne lâche rien" Quelque chose de factice, une sensation de malaise. Comme si on ressortait des répliques de Top Chef dans les années 70, que l'on s'accrochait à un espoir défunt depuis des décennies. Une sorte de forcing pour réanimer un cadavre. Les fantômes des gilets jaunes passant comme des spectres en transparence. Mais pas que, presque cinquante ans d'enculades politiciennes en filigrane, de De Gaulle à Macron et ma foi toujours rien d'autre que quelques chansons passés de mode, un peu de mobilier urbain dégradé, le ton métallique des JT, la vie qui suit son cours et les baisés comptez-vous. Je veux dire qu'il y aurait de quoi faire aujourd'hui une révolution véritable, mais que tout le monde paie malgré tout rubis sur l'ongle ses impôts en respectant bien les délais par crainte de se voir infligé une majoration automatique. Sauf ceux qui n'en paient pas, soit parce qu'ils n'ont pas de quoi, soit parce qu'ils sont bien plus malins que tous les autres, sans oublier ceux atteints de négligence chronique. Encore que je crois de plus en plus que négligence rime avec résistance. L'émotion à écouter les textes, les chansons, cette vieille émotion qu'on m'extirpe malgré moi, je prends le temps de m'y livrer pieds et poings liés, de retomber comme en enfance, ou dans une jeunesse sublimée par le temps passé. Puis je me révolte, intérieurement je me révolte. Je ne suis plus d'accord pour adhérer à ce genre de messe. La cervelle prend aussitôt le relais, j'observe la position des corps, les mouvements, j'écoute les timbres de voix, j'étudie la mécanique dans le plus petit détail, quelque chose au fond de moi est de glace. "On ne lâche rien", tout à fait d'accord mais pas sur les mêmes choses, et surtout plus avec les mêmes moyens. Il faudrait que ça bouge, que ça bouge à tout péter, à remettre tous les compteurs à zéro. L'Italie et sa littérature provinciale c'était le leitmotiv de Vittorini, de vouloir ouvrir la littérature italienne au monde, notamment à la France. Et c'est une chose bien étrange qu'il reste inconnu de bien des intellectuels sur lesquels je suis tombé. A la rigueur Malaparte on connait, et encore à part La peau pas grand chose d'autre. Mais bien sur les intellectuels est un mot péjoratif. Désormais d'autant plus quand j'observe ceux qui déclarent que la démocratie est passée de mode, que l'urgence est à l'ordre, et que lorsqu'ils parlent d'ordre il s'agit bien évidemment de contraindre à épouser un fantasme, leur propre fantasme. La rupture entre le PCF et Vittorini vient en grande partie de ce malentendu concernant cette notion d' intellectuel sans les années 50 déjà, donc rien de bien nouveau. Ils trouvent toujours un prophète, que ce soit Marx, Staline Freud ou Hitler ça ne les étouffe pas. Etre dans la masse à ses cotés, chuter avec elle quand elle chute, se relever quand elle se relève, Passer de la masse au peuple et du peuple aux gens, à ses voisins de palier, voilà un vrai parcours intellectuel, le reste n'est que du blabla. Je n'aime pas les gens parce qu'ils sont encore beaucoup trop des gens. Les journaux aussi disent les gens, des individus ils n'en parlent qu'en héros, terroristes, victime, disons surtout comme ça les arrange de flatter leurs maîtres, de caresser le bon ton dans le sens du poil. Pas sûr qu'Ernst Jünger, son traité du rebelle notamment n'ait pas été le poison le plus destructif jamais absorbé. Beaucoup trop cérébral, il m'aura surtout enclin à me refugier dans un fantasme de rébellion, justement très intellectuelle. Quand on a encore le temps de penser c'est qu'on n'est pas aussi acculé qu'on le croit ou qu'on le désire. La spontanéité des révoltes, comme la spontanéité d'un geste en peinture, c'est peut-être ce qui se rapproche au plus près du vivant. De se sentir vivant, d'être en vie. Ce qu'on nomme la brutalité de la vie est un point de vue. Et puis soudain : " quel âge as-tu déjà rappelle le moi ? " Et si la révolte était une tentative de retrouver la jeunesse, ou de s'en fabriquer une toute neuve ? Certains vieux prennent des jeunes femmes d'autres attrapent des révoltes au collet. D'autres encore s'en fichent complètement, ils allument leurs télés, ils savent que tout est faux même la vérité. Dans le fond, ce livre, ce tout petit livre qui pourrait bien être le ressort de cet atelier "roman" est l'histoire de la résignation, comment on y entre, comment de ce point de vue on voit le monde, comment le doute soudain s'immisce, comment on en sort ( comment on parvient à s'en échapper, à s'enfuir de la résignation ) Ecrire rend seul, de plus en plus, et au fur et à mesure on peut dire que l'écart se créer par la suppression des qu'est-ce que va penser un tel une telle si j'écris cela. Ce genre d'écriture catatonique est comme un voyage chamanique, une mine qu'on creuse de plus en plus profondément pour parvenir au nerf de l'ombre, à la douleur de plus en plus vive qui fabrique l'ombre. C'est se livrer à une solitude inédite dans laquelle on doit aller jusqu'à se perdre soi-même comme compagnon. C’est dimanche nous partons à pied vers Roussillon effectuer quelques emplettes de fruits et légumes. Nous nous disons il faut marcher, c’est d’ailleurs ce qu’a conseillé à S le toubib. Et pas besoin d’être grand clerc pour saisir que ça s’adresse à moi aussi. Cette lourdeur à porter avec chaque pas sous la chaleur nous fatigue, je dois ralentir pour attendre S. Au retour je vais faire un tour sur Gmail pour voir si la consigne de l’atelier d’écriture est tombée, mais je ne vois que le message de la nouvelle lettre d’info, la date et l’heure du prochain zoom. Toujours pas la possibilité d’y assister ou l’envie. A un moment j’imagine écrire des messages sur le tchat comme proposé, puis ça me ramène illico à l’idée de commenter. Je n’ai rien à échanger, rien à dire, en dehors des moments où j’écris je ne suis plus que du silence, ce qui n’est pas du mutisme bien que l’impossible soit de même nature. Je me suis demandé ce qu’allait bien pouvoir être cette nouvelle proposition et dans quelle mesure le prologue déjà n’avait pas déclenché l’essentiel. Il y a une hésitation entre appliquer ce qui sera proposé et qui dans ce cas sera du domaine ludique en partie et cette pulsion qu’entraîne depuis ce nouveau cycle la présence de ce petit roman. Comme s’il suffisait de tirer doucement sur le fil pour que tout vienne. Un visage connu. Quand peut-on dire que l’on connaît un visage ? Peut-être lorsque le regard se pose sur ce visage, que l’on se sent aspiré tout entier, de fond en comble, dans la quiétude, l’émerveillement. Écrire dans une urgence. Impossible de compter sur l'avenir, de prétendre avoir encore des mots à disposition pour pouvoir le faire. Se dépêcher de noter avant que tout ne s'évanouisse. Écrire panique. Et puis une fois que l'on y est on s'y installe, on n'arrive plus à quitter. Cette difficulté d'imaginer achever un texte quelqu'il soit, de s'achever tout simplement. Allonger au fur et à mesure de la journée ces bribes grappillées, y revenir comme on se gratte une démangeaison. Probable que de tout cela une seule phrase sera à retenir peut-être rien de plus voire rien du tout. Si j'étais journaliste je me serais sûrement penché sérieusement sur l'art du recyclage. Rien de façon intrinsèque est utile ou inutile, il s'agit seulement de connaitre la bonne adresse où expédier. Comme en peinture chaque œuvre trouve une adresse, mais il est vrai aussi qu'il ne faut pas être pressé pour prendre le temps d'éplucher carnets d'adresses et bottins, faire beaucoup de route parfois, exhiber. S'empêcher, s'autoriser, s'en foutre. Des milliers de canevas possibles avec ces trois mots. réecriture, avril 2025 : Il y a d’abord cette volonté obscure et brutale, dans les sociétés humaines, de désigner, de fixer l’être sous des mots qui l’enchaînent : théâtre, roman, juif. Sur la façade, sur la couverture, sur le cœur. Une étiquette, une flétrissure, une assignation d'autant plus redoutable qu'elle se donne pour évidence. Dès l’enfance, il fallut consentir ou bien se taire. Traverser, seul, la haie des regards, passer sous le porche où, jadis, résonnait la botte de la Gestapo. Porter, dans le bleu de l’uniforme scolaire, l’empreinte des humiliations promises. Tout était déjà nommé avant que nous puissions comprendre ce qui était en jeu. Plus tard, il y eut l’école, les journaux, les spectacles : et partout, l’injonction de croire, de communier, de s’émouvoir au signal convenu. Même dans les cabarets militants, sous le vernis de la protestation, transparaissait la résignation massive. L’ordre contre lequel on feint de s’indigner a depuis longtemps triomphé dans les âmes, rendant caduque toute clameur. Mais au fond, écrire ne relève ni de l’indignation ni de l’espoir. C’est une manière de survivre, d’entretenir, contre l’érosion du réel, une résistance sourde, muette. Ce n’est pas un projet, c’est un geste archaïque, instinctif, chamanique. On creuse dans l’ombre, dans l’os de l’ombre, jusqu’à perdre la trace de soi-même. Écrire, c’est consentir à l’isolement radical, c’est se détacher de ce que penseront ceux qui parlent encore, c’est refuser les questions convenues. C’est marcher lentement sous le ciel écrasant de l’été, traînant derrière soi cette lourdeur inexpliquée, espérant seulement, par le mouvement, rattraper quelque chose d'essentiel qui nous fuit. Les révoltes qui s’agitent encore dans les rues, dans les chants, sont déjà recouvertes par la cendre des illusions anciennes. Ceux qui clament « on ne lâche rien » ont déjà abdiqué dans leur chair. Il faudrait tout brûler, tout abolir, recommencer sans témoin. Reste ce peu : la solitude, le silence, le travail infime de creuser dans l’écriture une galerie, une échappée, un abri précaire. Reste l’urgence de fixer un visage, de retenir un éclat, avant qu’il ne se dissolve dans la nuit d'où nous venons. Car il n’y a plus de révolte, plus d’utopie : seulement la tentative obstinée de ne pas mourir tout à fait dans le consentement général. Seulement l’effort de vivre, un peu, encore, à travers les mots.|couper{180}

Carnets | juin 2023

10062023

Ce n’est pas tant le contenu des songes qui importe, ni même leur survivance illusoire au réveil, mais la conscience, ténue, fugitive, qu’il y a eu rêve, qu’il s’est joué quelque chose d’autre, dans l’ombre, avant que la lumière ne vienne balayer les traces. Nous croyons sortir du sommeil, nous croyons écrire, nommer, dresser l’inventaire, mais nous ne faisons que prolonger, dans une couche plus mince, plus fragile, le tissu ancien des rêves. Il n’y a pas d’éveil. Il n’y a pas plus d’éveil que de commencement. Le mot même d'origine suffit à nous effondrer. J'avais dix ans, à peine, qu'un maître, une fois, osa parler du néant premier. Je suis tombé, foudroyé, non par le vide, mais par l'idée, déjà, qu'il pût y avoir un seuil, une brèche, un passage. Ce fut le début de la fuite dans la pensée, dans l'abîme de la conscience. Depuis lors, tout ce qui est m'apparaît, par une évidence intraitable, comme seul, séparé, irréductible. Le lien est accident, la solitude, la règle. Ceux qu'unit le bruit, la liesse ou l'oubli, je ne peux les rejoindre. Reste la lecture, reste l'écriture, brèves reconnaissances de détresses mutuelles. Kafka, Proust, ces fleuves d'insomnie, nous rappellent que l'on ne dresse pas de digues contre le flot, qu'il faut, à défaut d'autre recours, consentir à s'y perdre. L'insomnie est notre état véritable. L'écriture, son geste survivant. Un livre n'est qu'un prodige de lisibilité arraché à l'intraduisible. Que reste-t-il, sinon d'empiler, à même la fatigue, quelques traces, quelques billets, quelques lignes, sans espoir qu'on y revienne, mais par fidélité à ce que l'on n'a pas su abandonner entièrement : l'étrange joie de se savoir vivant encore, même dans la nuit, même pour rien.|couper{180}

Carnets | juin 2023

Un autre œil

Maintenir l’œil aux aguets, dans l’attente improbable d’un regard qui viendrait, un matin, bouleverser l’ordre rassis du monde, nécessite d’entretenir la foi, fragile, dans l’avenir. Et pourtant, parfois, l'attente n'y est pour rien. Parfois, l'œil s'ouvre de lui-même, sans prévenir, comme si une émotion ancienne, ensevelie sous les strates des années, lançait encore, à l’aveugle, ses stolons jusque dans le présent. Si je regarde le monde d’un autre œil, la difficulté n’est pas tant dans le monde que dans cette quête d'ouvrir un regard dont j'ignore tout, jusqu'à l'énigme de ses conséquences. Sur la façade d’une vieille bâtisse, un œil rond, fixe, perce la pierre érodée. On l’a baptisé « œil de bœuf », sans que quiconque, à ma connaissance, se soit penché sur le regard bovin d’aussi près que nécessaire pour en mesurer l’exacte référence. "Bon pied, bon œil", dit-on, alors qu'un borgne, cul-de-jatte de surcroît, prendrait le chemin de Kiev par les sentiers de traverse, opiniâtre et silencieux. "Je vous ai à l’œil", souffle l’agent, et dans sa pupille, j’aperçois, minuscule, inversé, le reflet du sens interdit. Je n’en rajoute pas, je me garde bien de dévoiler le manège. Un œil de velours, oui, mais râpé comme la couverture fatiguée d'un vieux dictionnaire écorné, un Laffont à la trême défaite. Les yeux de merlan frit, figures d'une espèce entère, prêtent aux gestes les plus innocents une nuance interlope, imputable peut-être à un jour sans, un écart d'humeur, un malaise devant les écailles d'un étal de poissonnier. Il plisse un œil, puis, saisi d'un doute, reporte à demain, dans l'espoir que la nuit lui rendra des pensées plus claires. En un clin d’œil, il mourut, sans s'être jamais avisé qu’il avait vécu. Il a le compas dans l'œil, ce qui n'est pas sans expliquer pourquoi il tourne à vide, décrivant des cercles que nul regard ne parvient à contenir. Un œil noir, signe que le temps se brouille, que l'humeur tourne, qu'une éclipse se prépare. Des yeux grands comme des soucoupes, c'est à peine moins invraisemblable que des yeux plus gros que le ventre, quand vient l'heure des illusions perdues. Alors, fermons les yeux, enfouissons la tête dans le sable, et prions, en silence, pour que le monde des Bisounours, cette fable réconfortante, ne soit, au réveil, qu'un mauvais rêve, dissipé par le vent brutal du matin.|couper{180}

Carnets | juin 2023

Sur l’insomnie, petite réflexion

Entre la naissance et la mort, le temps peut sembler long. Mais de quel temps parle-t-on vraiment, lorsque l'on parle de ce temps-là ? Ce que les bouddhistes nomment éveil n’a rien à voir avec des promesses de lévitation ou de grandes transes spectaculaires : c’est un réveil. Brutal, sec, sans ornement. Découvrir que l'on a dormi tout le long, ruminant dans une illusion de durée, est un gouffre qui s'ouvre sous les pieds. Si le temps que nous croyions vivre n'est qu'un rêve, qu’en est-il du temps véritable, celui, plus mince, plus âpre, que nous traversons entre deux absences ? L’éveil, cet arrachement, peut survenir à n'importe quel moment. Jeune ou vieux, cela importe peu. Car nul ne connaît l'heure exacte où il devra quitter la scène. Croire que l'on dispose d'un crédit long, d'une provision d’années, n'est qu’une illusion de plus. Peut-être les insomniaques, surtout les vieux insomniaques, perçoivent-ils cette vérité plus crûment. Ils vivent au rythme d'un présent sans bornes, nu, sans secours. L’écriture s’approche de cet état. Le suicide, parfois, n'est qu'un empressement maladroit : un refus de la patience que le présent exige. Vivre dans l’éternité du moment réclame des nerfs d’acier. Chercher à fuir par les drogues du sommeil ou les poisons de l’éveil, c’est commettre un crime contre ce que nous avons de plus rare : être encore là, à même la nuit, sans fuir, sans tricher. Le temps entre naissance et mort n’est qu’une rumeur dans le sommeil. Se réveiller, c’est tomber d’un rêve dans l’autre, perdre la mesure, découvrir qu’il n’y a ni avant ni après, seulement un présent immobile, insatiable. Les insomniaques le savent mieux que d’autres : vivre exige des nerfs que la fuite, sous quelque forme, insulte. L’écriture, parfois, consent à cet effort sans recours.|couper{180}

Carnets | juin 2023

Si j’avais un ami

en me promenant je tombe sur cet empilement de palettes et de caisses. Il y a de nombreux faits horribles qui se déroulent à chaque instant de la journée dans notre monde et je m’interroge régulièrement sur les raisons des media d’en privilégier un parmi tous. Quelle raison véritable les pousse à mettre en avant cet abjection ci plus que celle là. Peut-être se sont-ils rendus compte d’une certaine injustice car désormais il est rare qu’une horreur n’en cache pas au moins une ou deux autres à la suite chaque soir . Jouer sur la diversité du même pour inciter le public à s’enfoncer chaque jour un peu plus dans le divertissement jusqu’à le confondre avec la banalité. Comment peut-on on réagir à cela ? En ne regardant plus du tout la télévision ? En prenant le recul nécessaire pour porter l’attention sur le vocabulaire employé ? Notamment ce déferlement d’adjectifs ou d’adverbes. Examiner les mimiques des présentateurs qui ont le pouvoir de se métamorphoser d’un événement spectaculaire à l’autre et même envers les bénins. A vrai dire on aurait maintes occasions de changer de point de vue désormais sur la façon dont on nous présente l’actualité, on pourrait même sans être trop cynique, trouver moyen de se divertir ainsi. Par exemple le lundi je ne relève que les adjectifs, le mardi seulement les mines de componction, le mercredi j’admire le numéro de voltige d’une transition l’autre, entre un incendie dévastateur en Californie, une inondation en Lozère, le crash d’un avion de tourisme en Uruguay, les dégâts de la grêle sur le cépage bordelais, les chiens ou les chats qu’on abandonne lâchement sur le seuil des vacances, la chute des banques régionales américaines. Le jeudi, je pourrais faire relâche, ne pas ouvrir la télé par exemple ni la radio, me refaire à neuf un paysage mental du monde, pour pouvoir encore mieux profiter de l’immersion dans l’effroi du vendredi du samedi du dimanche. Regarder ce qui défile d’un œil tout en bouchant l’autre avec la main ou tout ce qui peut me tomber à ce moment là sous la main. Me lever du canapé et me tenir sur une jambe le plus longtemps possible jusqu’à ce que les mauvaises nouvelles s’évanouissent dans les spots publicitaires, dans les feuilletons débiles. Faire des pompes. Avaler sans respirer un pot entier un pot de fromage blanc sans sucre ni confiture. Il n’y a que l’embarras du choix qui pourrait faire obstacle à ce fameux changement de point de vue si on réfléchit un peu. Je pourrais tout aussi bien me dire qu’à mon âge mon temps est probablement plus que compté, jeter la télévision à la benne, placer du Mozart sur la micro chaîne, compter les moutons, téléphoner à un ami, si j’avais un ami. est-il possible d'éprouver une émotion en decouvrant la beauté d'une pièce de métal , sans doute.|couper{180}

Carnets | juin 2023

09 juin 2023

Attirance pour ce qui s’accroche, parasite, étouffe — l’ensemble créant presque une sculpture fantastique, une œuvre monstrueuse, a priori, qu’il faudra bien trouver belle. C’est-à-dire : naturelle, ou juste._ Hier soir, ce petit bruit m’intriguait plus encore que les quelques jours précédents où nous l’avions surpris dans la salle de bain. L’intuition me vint alors de redescendre dans la cour, puis d’ouvrir la trappe de la cave. Et là — catastrophe. Des profondeurs obscures montait le son caractéristique d’une cascade. La chatte tournait autour de la béance et se frottait à mes mollets. Peut-être — mais ce n’est qu’hypothèse — se réjouissait-elle enfin ? Cela faisait à peu près le même temps que nous avions découvert ce bruit qu’elle s’était mise à devenir nerveuse, à miauler en venant nous voir — et, évidemment, nous n’y comprenions rien. Deux ou trois jours environ. Ce qui est étonnant, c’est que l’office des eaux ne nous ait pas prévenus, cette fois-ci. D’habitude, nous recevons un email pour signaler une consommation anormale. Déplacer le meuble qui dissimule la trappe du sol, dans la cuisine, n’est pas une mince affaire. La panique monte assez vite quand je m’aperçois que la trappe est coincée. Impossible d’accéder à ce fichu robinet. Retour à la remise, à 22 h, pour chercher une masse et briser la trappe. Mais celle-ci est armée de ferraille. La panique devient rage. Du genre : "On avait bien besoin de ça, en ce moment." Ce serait le moment d’allumer une cigarette, si je fumais. Soudain, la ferraille cède. Je l’écarte juste assez pour glisser la main vers le robinet. Et là — miracle — la trappe se décolle toute entière. Mais elle se coince dans l’étroite ouverture. Je me retrouve avec la trappe coincée au poignet. C’est tellement con que je me mets à rire. Nerveusement. Une tension si forte qu’un rien suffit à faire basculer vers le rire ou les larmes. Dans ces moments-là, on est dans l’émotion brute, chaotique. Submergé. La pensée tourne à vide. On ne parvient pas à prendre ce fichu recul, cette distance par rapport aux événements — et surtout à soi-même. On perd le contrôle. C’est justement à cela qu’il faudrait pouvoir être attentif. Je crois que ce chaos n’est pas lié à l’événement lui-même, mais à toute une chaîne longue et souterraine. Il faudrait pouvoir la remonter jusqu’à retrouver l’ÉVÉNEMENT initial — celui qui, la première fois, nous a bouleversés à ce point. Celui que nous réactivons sans cesse, toute une vie durant. Mon père entrait dans des colères homériques quand quelque chose lui échappait. Un marteau tombé, un clou de travers — et le monde entier en prenait pour son grade. Et bien sûr, nous dérouillions : ma mère, moi. Cela signifie que l’événement premier s’est sans doute produit dans mes trois premières années. Je ne me souviens pas qu’il ait levé la main sur mon frère cadet. Et cet événement — aussi terrifiant que fécond — a-t-il existé tel que je le décris ? Ou bien est-ce mon imagination qui l’a déguisé en mythe d’effroi ? Et à un tel point d’intensité qu’il semble, au fond, désirable dans sa répétition. Nous avons fait appel à N. pour installer la voile triangulaire dans la cour. Le parasol déglingué, malmené par les bourrasques, avait terminé sa course à la déchetterie. N. est l’antithèse de mon père en matière de bricolage. Pas un mot. Des gestes précis. La toile est désormais tendue — un triangle vert turquoise vibrant avec le rouge des lauriers. Je m’évade par un accord de couleurs. Mais quelque chose se cache sous cela : la notion de plan. Faire un plan avant d’agir, en bricolage ou en urgence, réduit les chances de paniquer. Sauf si la panique est précisément ce qu’on cherche. Et si une journée n’était qu’une répétition ? Si le but n’était pas la résolution, mais la prise de conscience ? L’écriture répond à ce présent de l’insomnie. Elle se nourrit de ce qui se produit dans le présent. Comme si l’insomnie débordait de la chambre. Comme si elle envahissait toutes les pièces — la cour, l’atelier. Comme si elle prenait possession du lot, au sens cadastral du terme. Pour tenter de maintenir un équilibre par l’excès. Une panique comparable à celle que j’ai vécue devant la trappe, pour contrer une fuite — une hémorragie. Lu quelques pages encore du roman de Clarke. Rama — nom hindou pour un vaisseau démesuré, porteur de mondes. Le style est trop détaillé à mon goût. Envie de le réécrire, en plus sobre, plus elliptique. Les personnages sont caricaturaux. Mais peu décrits, donc l’imagination est libre. Même sans être emporté, je poursuis : une heure par nuit, parfois deux. Autrement, j’écris. Je lis et j’écris durant mes nuits d’insomnie. Je n’arrive pas à peindre. La peinture, c’est le jour. C’est le soleil. Et contre toute attente, alors que "solaire" évoquait jusque-là mon père, je m’aperçois que ce mot nimbe bien plus ma mère. Elle ne paniquait pas. Dans mon enfance, elle trouvait des solutions à tout. Égorgeait une poule. Assommait un lapin. Elle se contenait. Jusqu’à ce qu’elle ne le puisse plus. Alors elle sombrait : dépression, alcool, peinture. Et quand elle voulait faire mal, elle le faisait froidement. Avec des mots précis, des images chirurgicales. À côté d’elle, mon père avait l’air d’un gros poupon en colère. Peut-être est-ce cela qui a provoqué mon mépris. Un mépris pour ce reflet de soi qu’on n’accepte pas. L’œil du cyclone — ce lieu où tout peut être remis en question. Les tempêtes comme les beaux jours. Peut-être n’est-il utile qu’à cela : prendre conscience de la frontière entre confort et inconfort. Une frontière émotionnelle. On peut être érudit, brillant, lucide — et rester un nouveau-né émotionnel. Et que fait l’Académie dans ce domaine ? Rien. Elle bourre les crânes. Elle laisse les cœurs en jachère. Parce qu’on gouverne mieux par les sentiments que par les idées. Je reste un moment au salon avec mon épouse. Je subis les premières minutes du journal télévisé. Cascade de tragédies. Qu’un fait divers — aussi horrible soit-il — soit à ce point instrumentalisé par la politique… Me sidère. Ce cynisme, cette récupération permanente, c’est obscène. Mais je parle dans l’insomnie, bien sûr. Avec cette lucidité étrange qu’elle procure. Cette sensation de supériorité sur tous ceux qui dorment. Mes propos sont probablement altérés. Tentative d’écrire à F. au sujet de son : « Et toi, ça va ? » Difficile d’écrire à quelqu’un dans la réalité. La virtualité est si forte désormais, que les liens authentiques semblent suspects. Toujours cette obsession du pourquoi, de l’intention. Et la difficulté à simplement dire : merci. Donner des nouvelles. Dire je t’aime. Comme si nous avions été ponctionnés de nos données au point de ne plus avoir de gestes sincères. Comme si seule restait l’abdication devant le ridicule de nos actes. Le fou est celui qui est libre de sa parole. Et que nul ne prend au sérieux. Il s’exile du sérieux pour en rejoindre un autre. Une solitude sans frontières. Ici, personne ne peut t’atteindre. Tu es déjà mort. Crucifié. Est-ce qu’on se retourne sur un crucifié ? Renaître est rare. Et quand on en tient un, on ne le lâche plus. Sa présence efface toutes les autres. Être libre de sa parole, c’est peut-être la seule vraie liberté. Et dans la vie de tous les jours, c’est le réflexe d’équilibre qui l’emporte. Répondre par oui ou non. Ne pas trop se répandre. Ne jamais parler de soi. De cette absurdité profonde : être là, plutôt que de ne pas y être. Prendre conscience de l’immaturité d’un cœur peut conduire au jardin. Pour arroser les plantes. Cela ne compense rien. Mais cela fait du bien. D’autant que la saison s’y prête. Prendre soin d’une fragilité arbitraire vaut bien la solidité de nos routines. Au terme d’une vie, bien des impressions ne se nomment plus que comme cela. L’incompréhension du début comme de la fin serait un bon début. Un peu plus tard me revient une phrase de mon père : « On dirait qu’elle a un manche à balai dans le cul. » Confusion typique : entre aviation et nettoyage. J’appris plus tard que ce genre de femme ne vole pas. Ni ne nettoie. Elle a juste — ce fichu manche dans le cul. Et ça ne doit pas être bien confortable. Pour ce que j’en imagine, bien sûr. Lecture de quelques textes en prologue du roman. L’exercice de l’été. Toujours cette difficulté des commentaires — à les lire comme à les écrire. C’est un groupe. Mais je ne pense pas en faire partie. Il y aurait des choses à dire, spontanément. Mais je m’abstiens. Je me méfie de cette spontanéité. Comme si elle appartenait à une espèce éteinte. Désormais, c’est l’interaction. L’algorithme. Commenter, c’est jouer le jeu. Mais on a le droit de rester sur le bord. D’être spectateur.|couper{180}

Carnets | juin 2023

Huile sur toile 30x40cm

D’après une œuvre de Maurice Dermarkarian Réalisation juin 2023|couper{180}

Carnets | juin 2023

08062023

Il y a des jours où tu n’es pas obligé de te sentir obligé. Obligé, zeppelin oblong, suppositoire filant silence dans le bleu nuit de la nuit. Autrefois, on disait : je suis votre obligé. S’obliger, les zobligations. Une élongation du muscle vol en terre, une luxation de l’envie, une plume, un dû vert dans l’engrenage de fer, se démet les pôles du Charlemagne éthique. Mais dès que tu y es, par habitude, Gère Trude, et ça vient. Quand tu dis ça vient, tu entends une petite voix qui dit j’arrive, et une foule de petits pas, lapons, qui piétinent sur eux-mêmes, et en sus ôtant leurs têtes in the rose bonbon d’une aorte éventrée par un chou à la crème. Avec l’évêque et un peu de vol en T, on pou-rat sang-sort, comme le hareng, tir. À moins qu’il faille de la chance ou le V d’un vol d’oies sauvages. En attendant, il faut patienter. Pas sentez, santé, sans T. Sente bordée d’herbes sans bise sur le front ou le nez. D’arbres morts, mais beaux et blancs d’écorces, d’Italie ou des Sardes daignent s’adosser. Ça tique chez les sadiques, statique, reste coi, ne bronche ni tousse. Mais hume, hume l’odeur de l’allumette qui craque avant de flanquer le feu aux poudres. Les uns se sont dit incendie, ça crame à Sacramento, San Pedro et ailleurs. Pins, ponts, poupons et poupées recroquevillés dans la chaleur de l’haleine du chat huant qui tricote un habit pour l’hiver à ses maîtres. Syntaxe, la sainte taxe, lassante, au lasso attrapée et traînée dans la boue des labours, le sillon, le micro vinyle valent mieux qu’une, pas vrai ? Pavée de bonnes intentions, l’affaire. Attention à la forme passive qui transforme en objet le sujet. Restons actifs, bandés comme un arc, flèche dans la bonne direction, en l’air, ayons l’air lanlaire. Sinon, dans la vie profane qui doucement se fane, s’assèche dans le cendrier vide, tout va très bien, madame la Marquise. Les riches engraissent, sont chinois. Les pauvres s’appauvrissent et sucent du réglisse avec la peau, car ils n’ont même plus de larmes pour pleurer, ni de lame pour l’éplucher. Et en pluche, il fait beau pour couronner le ronron. Le pape est au beau fixe, sceptre caché derrière le dos pour assommer le fidèle à la grand-messe des rats-mots. Marche en forêt. Odeur d’humus, de décomposition. Non, ce n’est pas ça. Marche en forêt, nez bouché. Ne pas sentir les clichés. Un petit sentier de chevreuil, avant qu’un imbécile, doté de l’instinct de propriété, installe un grillage à larges mailles. Râpé pour le cerf, la biche, le sanglier, condamnés à voir leur territoire sérieusement raccourci. Une détestation de la bêtise n’y changera pas grand-chose. Trépigner non plus. Une plume d’oie sera inefficace, voire anachronique. Des cisailles feront mieux l’affaire. Une sainte colère. Comment ça se fait qu’une colère devienne sainte, canonisée par l’ineptie ? Le pape se palpe le popotin, se gratte l’occiput, puis se projette sur son balcon, ouvre en grand les bras et vole à Charles sa devise : "Je vous ai compris." Se sentir compris n’est pas toujours si agréable, un petit relent de caca flotte avec. "On ira tous au paradis", chanta un jour un homme nu avec de grosses lunettes de soleil. Qu’est-ce qu’on va se faire chier en sous-texte. Le paradis des uns pave et pavoise l’enfer des autres. Comme si on était assez cons pour voyager par plaisir, disait un autre, sec comme un coup de trique salutaire. Sinon je reste coi, stoïque, à voir défiler en gras toutes les propositions alléchantes qui s’empilent dans la réception de la boîte mail. Le gras, c’est la vie, dit une de mes élèves. Il y a des lustres, trente-six chandelles chacun, des fastes plus rarement, mais ce serait mentir de dire qu’il n’y en eut pas. Sur les chemins de campagne, récolter des gratte-cul, les dépiauter soigneusement, les glisser en douce dans les cols de chemise, et voir ensuite de jolies danses de Saint-Guy dans la cour d’école. Sur le marbre, une grenouille décédée. Une leçon bien apprise : titiller électriquement un nerf peut remettre une machinerie en branle. L’artifice du vivant chez les batraciens n’a rien à envier à celui des bons Aryens. La notion de temps dans la tension peut être utile, surtout en cas de débandade. Adapter la tension à la durée allouée. Ne pas poser de durée mène-t-il à la débandade à tous les coups ? Parfois, un agacement devant un il faut me ferait ruer dans les brancards, si toutefois j’étais blessé. "Il faut", balancier d’une vieille pendule qui stoppe, la tête d’un épi de blé vole en éclats de grain, une volée de moineaux s’égaie. Il faut. Pourquoi le faut-il ? Que se passe-t-il si l’on faillit ? Il fallut se prendre pour quoi, pour qui, pour asséner des il faut intempestifs à tout coin de rue dans la ville déjà assommée par la stupeur. Une atmosphère constituée essentiellement d’une sensation de fraîcheur, avec le faible brouhaha des clameurs matinales en frontière. Cette fragilité de la sensation qui ne dure pas. Savoir profiter, sans abus, de ce qui ne dure pas. Sans abus désigne un équilibre à découvrir, constitué de bric et de broc, et souvent précaire. L’habitude de la précarité produit une science : celle de créer l’équilibre par le déséquilibre. Pendant ce temps, les Shadoks pompaient — mais on ne dit pas qui. Créer quelque chose — on se rend rarement compte de ce que c’est. Partir de rien, arriver à peu de chose. Même cela est une énigme. Posséder plus d’une corde à son arc et c’est une lyre. Posséder plusieurs lyres ensuite, c’est du délire. Se rédimer, se reflanquer une dîme par-dessus le marché. Il y a des jours où ça commence, et on ne sait pas du tout comment ça va finir. Tout ne tient qu’à un fil, ou à un boson de Higgs. C’est à peu près tout ce qu’auront produit la philosophie et la science réunies. Une sorte de théorie des cordes, soi-disant, pour masquer une sacrée carence en matière grise. Le temps n’est pas un phénomène dans le temps, comme la carte n’est pas le territoire.|couper{180}

Carnets | juin 2023

Moulin à questions

Est-ce que les autres se posent autant de questions que moi ? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être qu’ils les avalent, les taisent, les laissent se dissoudre sans bruit. Parfois, on me le jette au visage : "Tu te poses beaucoup de questions", comme si c’était un défaut, une maladie. Il y a des moulins à vent, il y a des moulins à prières ; pourquoi n’y aurait-il pas aussi des moulins à questions ? Quelque chose qui tourne doucement sous le ciel, inlassablement, sans réponse, sans but. Une simple occupation. Occupation. Le mot me frappe. L’Occupation. Et tout de suite après : collabos, résistance, Drancy, Vél’d’Hiv, été 42. La mémoire n’est jamais loin derrière les mots. Hier soir, pendant que R. réparait les rotules de la Logan, nous sommes partis marcher, X et moi, le long des grands champs. Je croyais voir du blé ; c’était de l’orge. Me tromper ainsi, moi qui viens de la campagne, m’a traversé comme une lame. Une ombre a glissé sur la lumière. Qu’est-ce qui s’est perdu en moi sans que je le sache ? Puis il y eut un ruisseau. Un filet d’eau persistant, contre toute attente. Il était plus vigoureux aujourd'hui que l’an passé, m’a-t-on dit. Là où tout s’assèche, il grossit. Une contrebande de joie minuscule. Il a lavé la tristesse, juste assez pour que je continue. Les moments sont ainsi : petites crêtes, petites failles. Un gouffre qui devient un sommet par surprise. Je continue à me poser des questions. Je suis probablement taraudé. Un moulin interne qui ne veut pas s’arrêter de tourner. Il y a la pesée, aussi. Le poids qu’on ne pèse pas. La suspicion d’être quantité négligeable. La crainte d'une défaillance ancienne et irréparable. On me reproche de poser trop de questions. Mais les moulins tournent d'eux-mêmes sous le ciel, sans qu'on leur demande. Hier, en confondant l'orge et le blé, j'ai senti une faille dans ma mémoire. Puis un ruisseau, plus vaillant qu'avant, a recousu l'ombre. Peser peu dans la balance, soupçonner une défaillance ancienne : c’est tout ce que nous savons.|couper{180}

Carnets | juin 2023

On a du mal à faire la différence

Je ne sais plus si ce sont les femmes qui agitent leurs mains sur ce quai de gare, ou les hommes silencieux accoudés aux fenêtres des wagons, la jointure blanche de leurs phalanges qui s’y accrochent encore. Je ne sais plus si cette scène, je l’ai vue de mes yeux, dans les années 80, à Palerme, ou si je l’ai imaginée tellement fort en la lisant dans ce roman. Parfois, on a du mal à faire la différence. Parfois, on dit aussi que la fiction dépasse la réalité. Les femmes vêtues de noir, les hommes vêtus de gris, le ruban blanc laiteux du ciel au-dessus des voies. Une photographie en noir et blanc, ai-je pensé, et soudain le décor, les êtres ont commencé à se mouvoir. Je peux même me souvenir de la petite brise que produisit ce mouchoir près de mon visage, son parfum, proche, contre toute attente, de celui des fraises Tagada. J’ai cherché sur Google une image se rapprochant de celle qui reste logée dans ma tête. Une image en noir et blanc de cette gare, de ces quais. Je ne l’ai pas trouvée. Mais Google, ce n’est pas non plus la réalité. Et j’ai été content, je crois, de ne pas la trouver. Puis quelque chose de drôle se produit quand je tombe sur cette photographie. Tout le poids de cette satanée mélancolie s’envole par magie. J’entends un battement d’aile, un roucoulement de colombe, le bruit caractéristique du linge que l’on secoue avant de l’accrocher à un fil tendu entre deux fenêtres. Mais ça aussi, à la lecture, je l’avais déjà entendu...|couper{180}

Carnets | juin 2023

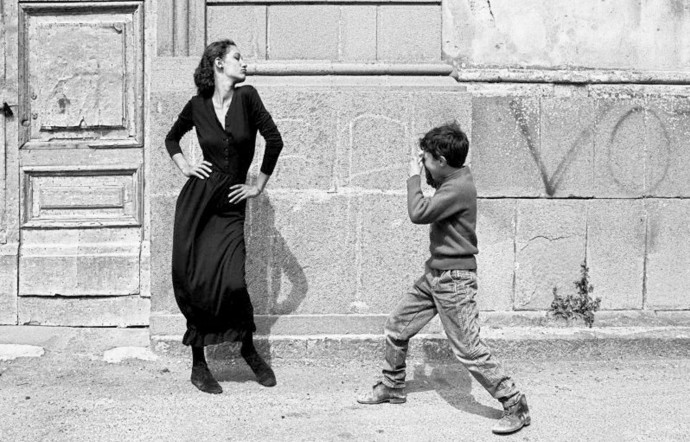

Un peu plus loin près de toi

Photo de Letizia BattagliaMinime damorun minimum d'amour Toi c'est ce livre, quelque chose de moi s'y accroche encore. Pourtant il ne paie pas de mine, il convoque ce que je ne montre jamais vraiment, ce que je dissimule. Peut-être que c'est cela l'intime, peut-être que ça ressemble à ça, à ce que l'on retient, ce silence qu'on ne peut dire. Que l'on ne veut jamais dire. Parce qu'on sait bien que ça ne sert à rien. Essayer de le dire c'est riper à côté presque en même temps. C'est comme vouloir d'un Jésus économiser les tranches bien trop fines, la lame glisse sur le boyau devenu trop dur, ce n'est plus bien droit, plus bien régulier comme on voudrait. On fini par dépit à trancher de travers ou carrément de guingois. ça fini en charpie. Je ne t'ai pas repris dans les mains depuis des années, Tu est là sur un rayon de la bibliothèque, anonyme parmi les anonymes quand je n'ai pas les lunettes sur le nez. Les titres autrement sont devenus flous comme les auteurs, une bibliothèque floue comme mes souvenirs de lecture à présent peuvent l'être. Il me reste juste le même silence, une impression, quelques images récurrentes me permettant vaguement de me rappeler. De me rappeler celui que je fus à cette lecture, mais très vaguement. Un livre c'est un peu ça aussi, c'est une étape dans le temps, c'est du passé bien souvent. On pourrait se dire qu'il suffit de rouvrir la couverture, de remettre le nez dedans, on pourrait se dire tant de choses mais on se demande rarement à quoi ça servirait. A quoi ça servira vraiment. Pourtant toi, tu es toujours là, aussi longtemps que moi je serai là je crois que tu seras là. Il me reste cette pauvre croyance vois-tu. Ce que tu es, ce que je suis, on ne le sait pas, c'est juste du silence qui jour après jour se creuse un peu plus profondément, et qui n'est plus gênant on fini par être un peu plus domestiqué par ce silence de jour en jour.|couper{180}