Mai 2024

Carnets | Mai 2024

31 mai 2024

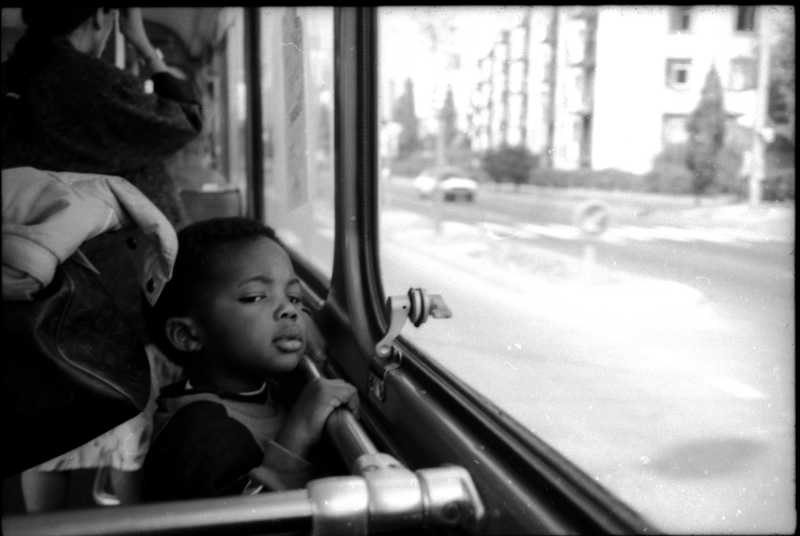

Lecture de The Writing Life d’Annie Dillard Le titre en français est En vivant, en écrivant, trouvé chez Christian Bourgois éditeur ; traduction de Brice Matthieussent. Collection 1018, 1989. Pourquoi n’ai-je pas lu ce livre à sa parution ? Parce que je n’aurais pas pu comprendre son contenu. À l’époque, j’étais trop concentré sur l’accumulation de matériaux pour tracer mon propre chemin. Son contenu m’aurait paru abscons. J’aurais probablement lu quelques paragraphes puis refermé le livre. Peut-être pas. Et, dans ce cas, est-ce que ce livre aurait changé quelque chose à ma vie ? Je l’ignore. En lisant le premier chapitre d’une traite, je me rends compte que ce n’est pas suffisant. Je lis trop vite. J’ai donc entrepris de recopier ce texte sur un document LibreOffice Writer. J’ai aussi ralenti ma vitesse de frappe ces derniers jours. Je suis resté bloqué à 80 mots par minute, et cela m’a fait réfléchir à cette étrange obsession de vouloir atteindre les 100 mots par minute. De plus, les sites d’entraînement ne se valent pas tous. J’en ai testé plusieurs ; certains omettent des signes typographiques, ce qui facilite la vitesse, mais n’apprend pas à taper correctement avec les dix doigts. Je recopie donc le texte entier d’Annie Dillard, ou plutôt la traduction de Brice Matthieussent, tout en consultant parfois le texte original. Je profite de cette opportunité pour approfondir ma compréhension. La proposition d’une nouvelle boucle d’écriture basée sur un texte d’Annie Dillard me pousse à m’éloigner de quelque chose dont les contours me paraissent encore trop flous pour que je m’y engage tête baissée. Recopier lentement un texte, le dactylographier de ses dix doigts, permet d’établir une relation privilégiée avec son auteur, ou son traducteur. Il faut lire la phrase en silence depuis le document d’origine, puis basculer entre les fenêtres pour l’écrire. Durant ce court laps de temps entre le souvenir de la phrase et sa restitution mot pour mot, une série de mécanismes se met en place. Il semble qu’on doit se répéter plusieurs fois la phrase pour ne pas l’oublier, ce qui est étrange car le chemin d’une fenêtre à l’autre ne semble pas long. Pourtant, il l’est infiniment. Je ne veux pas juste recopier les mots et la ponctuation. Je veux comprendre ce que je recopie. Chaque portion de phrase, chaque mot, chaque signe de ponctuation crée tout un réseau d’associations avec mon expérience de l’écriture. Par exemple, ce qui m’a touché dans ce premier chapitre, c’est ce qu’Annie Dillard dit du fond en peinture, destiné à être recouvert par de nouvelles couches jusqu’à devenir invisible. Pour les écrivains, c’est différent. Nous progressons de la gauche vers la droite et entretenons des affinités parfois douteuses avec ce qui est à gauche, soit par satisfaction exagérée de soi-même, soit par les efforts que cela nous aura demandés. C’est une chose dont je crois m’être débarrassé sans avoir lu ce livre. Je ne suis pas particulièrement attaché à tout ce que j’ai déjà écrit. Je n’entretiens pas un culte avec mes textes. En même temps, pour avoir fait l’expérience douloureuse de perdre des textes, je ne les effacerais pas de mes disques durs. Je les sauvegarde même sur divers supports, peut-être parce que j’ai compris qu’un jour, il me faudra revenir à ces matériaux. Ils sont comme des fragments de mon parcours, des éclats de réflexion et de créativité. Je n’aurai pas d’autre choix que d’y revenir, car chaque mot, chaque phrase que j’ai écrits contient une part de moi-même, une part de cette quête de sens à travers l’écriture. Image d’illustration. Je continue à numériser de vieux négatifs des années 80. Sur une bande de film Kodak Tri-X Pan 400 je retrouve cette image prise dans un bus pour rejoindre Aubervilliers.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

30 mai 2024

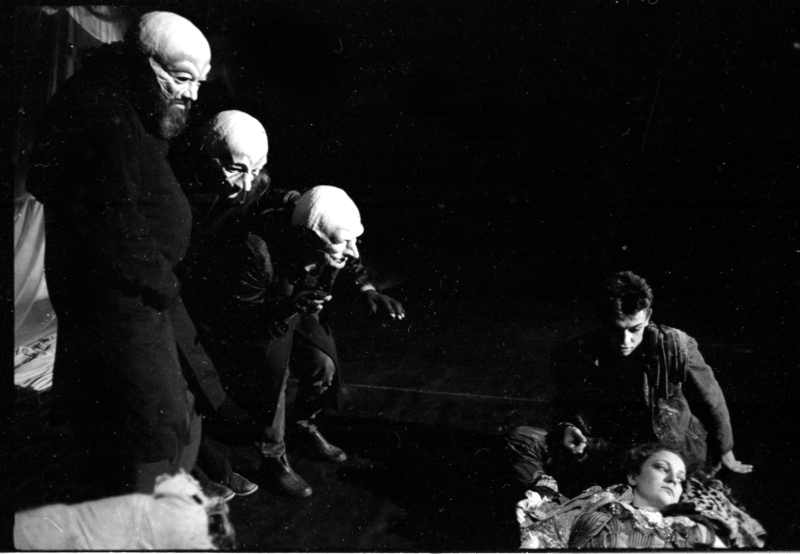

Nous sommes samedi 25 mai. En tenant compte de l’avance des textes planifiés, celui-ci sera publié le 30 mai au matin, à 7h00. Cinq jours d’avance, c’est à la fois peu et beaucoup. Maintenir cet écart, voire l’augmenter, reste mystérieux. Peut-être est-ce une volonté de mise à distance, empirique, comme effectuer cinq pas en arrière pour observer la toile en cours sur le chevalet, puis la retourner contre un mur, ne plus la voir pendant des jours. Peut-être est-ce une façon de nourrir et de conserver le désir. Hier, j’ai songé à n’écrire plus que des choses joyeuses, des choses sans gravité aucune. Je trouvais dommage de toujours rester sur cette fréquence introspective, avec cet air pénétré, toujours prêt à creuser plus avant dans le creux. Comme si l’inspiration, la seule que je voulais bien suivre dans les ruelles sales de mon esprit, était cette femme perdue, sans illusion, désespérante, et probablement vénale. Elle ne me demanderait pas d’argent, bien sûr, mais mon temps, cette énergie précieuse que j’ai coutume de dilapider comme un riche son or. Et aujourd’hui, rien de joyeux ne me vient. L’air du temps charrie des relents putrides, la bêtise fait concurrence à ma belle tentatrice, incitant au meurtre des belles rêveries, caduques, décidément caduques. Entre ce que l’on croit faire et ce que l’on fait vraiment, quel écart ! Je suis encore en retard pour la remise des comptes annuels. Décidément, malgré toutes les sanctions accumulées, quelque chose de farouche, de têtu, de forcené, résiste toujours. Je crois surtout que je ne crois plus un traître mot de ce qu’on m’a jadis enfoncé de force dans le crâne. Je ne crois plus en l’État, je ne crois plus que l’État veuille le bonheur de ses concitoyens. Il y a belle lurette que je n’y crois plus. Pour moi, l’État est un vieux pou imbu de lui-même qui se gave du sang de la collectivité tout en jetant l’argent par les fenêtres. Qu’Hidalgo et Macron aillent donc barboter dans la Seine, qu’ils fabriquent des brioches pour les Parisiens, les jeux du cirque. Je n’y crois pas un seul instant. Est-ce que je crois au peuple ? Non plus. Ce à quoi je crois encore un peu, c’est à la régularité, bien que même d’elle, je me méfie. R. s’était autrefois plaint du dosage. Il avait surpris une conversation entre ce couple. C’étaient de jeunes gens qui se relayaient pour lui tenir compagnie. La jeune femme aurait dit : « R., il est bien gentil, mais à petite dose. » R. en avait été malade durant des jours. Il avait été profondément blessé par cette phrase. Il en avait été vexé comme un vieux pou. Quelle drôle d’expression, mais qui signifie exactement ce qu’elle veut dire : l’incongruité de trouver de la vanité chez un pou suceur de sang. En peinture aussi, le mélange des couleurs est une question de dosage. L’innombrable provient, tout compte fait, des trois couleurs primaires et d’un peu de blanc et de noir. C’est là que la peinture est à la fois enseignante et thérapeutique. Elle nous enseigne le dosage, par la pratique, peu à peu, jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature, un automatisme. L’écriture aussi, probablement. Le danger alors est de se fier uniquement à ces automatismes. Cela pourrait expliquer pourquoi je fais autant de peintures et d’écrits différents. Se fier uniquement aux automatismes risque de nous enfermer dans une routine créative, étouffant ainsi l’innovation et la spontanéité. C’est en sortant de ces schémas répétitifs que l’on peut réellement se renouveler et explorer de nouvelles voies. Mes débuts dans la photographie de spectacle, une pièce d’Arrabal — Fando et Lis — montée par une troupe amateur. Ils avaient fait appel à moi, je crois, car j’avais dû dire que je faisais de la photo, que je cherchais des modèles, voire des répétitions pour m’entraîner. C’était encore au lycée, à l’Isle-Adam. L’île de la terre rouge, l’île sanglante. Tout cela allait bien ensemble avec le recul. On ne fait pas plus de la littérature avec des bonnes intentions que de la photographie. C’est pourquoi les bonnes intentions, je devrais toujours m’en méfier. Voilà comment je clôture véritablement ce billet.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

29 mai 2024

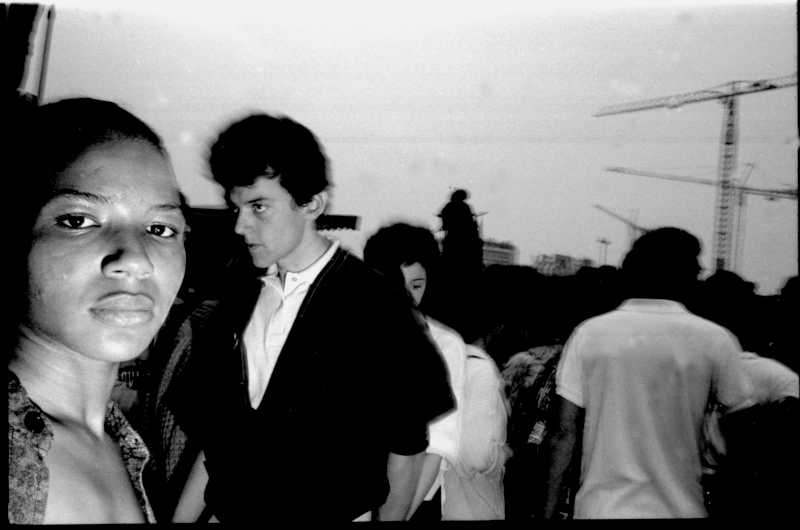

Cela pourrait durer à l’infini, écrire ainsi, chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. Comme on s’enfonce dans une forêt, au hasard, en empruntant les sentiers que l’on découvre au fur et à mesure de l’avancée. Je me souviens de ce beau titre de Calvino, Le sentier des nids d’araignées. Parfois, je le confonds avec un titre de Borges Le Jardin aux sentiers qui bifurquent . La fourche que dessine la croisée des chemins me rappelle le trident de Neptune et aussi le tas de fumier où, dans ma jeunesse, elle était plantée. Mon père ou moi-même remuions l’humus en quête de lombrics gras que nous accrochions sans pitié à nos hameçons. La pointe d’un hameçon n’est-elle pas aussi un sentier que l’on suit par faim, par gourmandise, par curiosité, qui nous transperce la lèvre, la gorge, nous piégeant jusqu’à la déchirure ? Je me suis fixé la tâche d’écrire chaque jour, mais parfois, je ne me souviens plus pour quelle véritable raison je me suis imposé cette discipline. Je me sens alors comme un programme qui bugue, s’interrogeant sur sa véritable raison d’être, sur son utilité réelle. J’ai beaucoup de difficulté avec la notion d’utile et d’inutile. Parfois, je me trouve plutôt binaire sur ce sujet, sans doute en raison de mon éducation. La nuance est probablement une sorte de but caché. Apprendre à mieux nuancer l’utile et l’inutile pourrait être une des véritables raisons pour lesquelles je m’oblige à écrire chaque jour. En tout cas, beaucoup de rêveries proviennent des livres, de leurs auteurs, de la littérature. C’est sans doute une façon de m’inventer un au-delà. Après tout, les bibliothèques ressemblent à des cimetières, et les ouvrages à des tombes, parfois avec la même vanité ou humilité que l’on voit au Père-Lachaise à Paris, un cimetière que j’affectionnais. Des phrases sans fin, des phrases se déployant comme des sentiers tordus, des phrases qui ne vont parfois nulle part, que l’on suit pour voir, et qui ne mènent qu’à la fin d’une phrase, pour rien. Le jeu d’écrire comme le Je à l’action d’écrire m’agace. Je suis une sorte de romantique qui ne veut pas se l’avouer. Je crois toujours, dans un lieu secret de mon esprit, de mon cœur, que l’écriture peut être une sorte de chemin de croix, une crucifixion, une mort, et donc une renaissance. Mais non, ce n’est pas encore assez : une transmutation. Parvenir au doré, pas loin d’adoré dès lors. C’est ce que j’observe encore ce matin, me plaignant intérieurement en relisant les premières lignes des Gestes de W. Flusser. Ce que je vois, c’est un reflet dans le miroir. Un reflet qui ne me convient pas parce qu’on espère une autre image que celle qu’on voit. Un reflet de l’insignifiance ? C’est le premier mot qui me vient et que je garde pour la fin. Mais j’avais déjà eu cette même difficulté avec Calvino, avec Cortázar, avec Borges. J’en ai honte. J’ai honte de voir mon reflet dans ces œuvres, ou de reconnaître ma vanité lorsque j’imagine voir mon propre reflet, ma propre insignifiance dans ma matière jugée insignifiante tout pareillement dans leurs œuvres. Comme si je me prenais tout seul en défaut vis-à-vis de ce que je prêche du matin au soir en peinture, concernant la beauté, l’adresse, l’habileté, privilégiant l’audace, la sincérité du geste spontané, l’amusement. Le paradoxe m’ébranle. Que c’est difficile de parvenir à l’évidence. Elle est là et l’on sent qu’elle nous échappe continuellement. L’objet de l’écriture est rarement celui que je crois. Et c’est tout à fait à cet endroit que le discernement m’échappe. Je crois parfois écrire des choses sérieuses, mais celles-ci s’évanouissent presque aussitôt. J’avais déjà noté cette étrangeté dans mes vieux carnets autrefois. Ce qui me paraissait le plus « solide », qui ne se dépréciait pas avec le temps, c’est lorsque je décrivais un lieu, une personne, un objet, en quelques mots à peine. Lorsque l’objet n’était pas « moi », lorsque je disposais encore de cette inconscience ou de cette naïveté de le croire extérieur. Tout le reste, la philosophie, la littérature, les jugements sur ceci ou cela me paraissaient toujours si pathétiques, j’en étais honteux. Honteux comme un privilégié s’apercevant de l’abus qu’il commet par ce même privilège. Écrire sans comprendre ce que j’écris rejoint peindre sans savoir ce que je peins. C’est la même démarche. Ensuite, le travail de relecture devrait être comme le travail de distance que l’œil opère vis-à-vis de la toile, un regard détaché de la notion d’auteur, de peintre, le regard de tous ou de personne découvrant le tableau pour la première fois, sans ces notions de propriété, de satisfaction ou de dénigrement qui, au bout du processus, ne servent à rien. Une photographie prise vers le quartier de Crimée. Je m’y étais rendu parce qu’il y avait non loin de là des ateliers d’artistes. Dans l’un d’eux, j’avais joué au ping-pong avec le frère de F., cette peintre rencontrée Quai de la Gare. Son frère s’occupait de musique et de cinéma, il y avait aussi D., le joueur d’harmonica avec ses jeans troués, l’un des musiciens d’Higelin. Impression d’avoir visité un autre monde totalement différent du mien. Des gosses de riches, qui semblaient posséder toute la confiance en eux-mêmes dont je ne disposais pas à l’époque. C’est ce que j’avais pensé ou prétexté pour ne plus y remettre jamais les pieds. Au retour, le ciel était blanc, j’avais vu deux enfants traversant ce pont étrange, j’avais pris cette image, sans savoir pourquoi, je n’avais pas plus de pourquoi à ce moment que je n’en ai à l’écrire maintenant.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

28 mai 2024

Nous voici presque arrivés à la fin mai. Tel un écureuil, j’amasse ces petits textes pour les saisons à venir. Nous sommes vendredi 24, mais ce texte sera publié sur le blog le 28. Je n’ai plus beaucoup d’avance, mais mon emploi du temps, ainsi qu’une sorte de résignation tranquille, m’empêchent d’écrire davantage, bien que les idées, les pensées et les rêveries me submergent. Avoir tout son temps pour n’en rien faire : voici le luxe ultime que je n’ai jamais cessé de briguer. Ce paragraphe contient beaucoup de « je ». Il paraît que parler de soi est très ennuyeux. Il paraît que de nombreuses choses sont devenues si ennuyeuses. Moi-même face à moi-même n’est pas la moindre. Mais c’est une matière comme une autre. Comme un artiste qui reçoit un bloc de granit informe et entreprend, jour après jour, d’y apercevoir de la beauté, puis tente de l’extraire. S’aimer soi-même n’est pas une mince affaire, mais cela aussi est sujet à caution. Je ne parle évidemment pas de cet amour dégoulinant de fausseté que l’on exhibe partout de nos jours. Chercher l’authenticité est sans doute l’un des plus grands défis de toute démarche créative. Écrire sur soi, c’est tenter de saisir des fragments de vérité dans un monde saturé de faux-semblants. Tout comme un sculpteur extrait une forme d’un bloc de pierre brute, l’écrivain doit dégager l’essence de ses pensées, souvent enfouies sous des couches de conventions et de préjugés. Cette entreprise est parsemée de doutes et d’hésitations. Chaque mot posé sur le papier semble parfois insuffisant, chaque phrase imparfaite. Mais c’est dans cette quête imparfaite que réside la véritable beauté de l’art. Accepter l’imperfection, embrasser la vulnérabilité, c’est là que l’écriture trouve son pouvoir unique de révélation et de transformation. Et peut-être, en chemin, parvient-on à découvrir un peu plus de cette note juste, celle qui résonne avec sincérité et profondeur. Parfois, j’aimerais disposer d’une autre naïveté, une qui me permettrait de m’exprimer sur des sujets extérieurs comme il est de mode, ou de convention. Ignorer totalement , en évoquant la laideur ou la beauté d’un paysage, d’une rue, d’un visage, d’une main, que tout cela n’a rien à voir avec qui je suis. Mais c’est désormais impossible. Comme beaucoup qui me connaissent le pensent, je ramène tout à moi-même. Ce qu’ils ignorent, c’est que ce moi-même est une béance, un trou noir, un fleuve d’encre et de peinture, pas grand-chose d’autre.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

27 mai 2024

Le paradoxe de l’écriture réside dans cette distance qu’elle impose. Écrire les textes à l’avance supprime l’urgence. Nous sommes jeudi 23, et ce texte sera publié lundi 27 mai, créant ainsi un décalage avec le temps collectif, ce temps commun qui presse, oblige et exige sans relâche. Écrire plusieurs textes d’avance procure-t-il un sentiment de protection et de sécurité ? Cela aide-t-il à franchir une frontière temporelle, à maintenir l’espoir d’une évasion ? Tout ce que j’apprends, je l’apprends en grande partie de l’écriture, comme j’ai appris de la peinture. À vrai dire, je ne peux prétendre que ce soit beaucoup, mais l’intérêt ne réside pas dans la quantité. Seule compte la note juste. Si je meurs et que l’on me demande de l’autre côté à quoi j’aurais passé mon temps, ce que j’ai fait de mes talents, je suis en mesure de dire que ce n’est que ça : améliorer mon oreille, m’efforcer vers l’accord qui sonne juste. Et ce n’est pas une mince affaire. Cet accord est une véritable anguille. Je regarde leurs gestes, leurs visages, j’écoute leurs réflexions. Les conversations tournent autour de la fête de fin de mois et des inscriptions pour l’année prochaine. L’une me dit qu’elle ne reviendra pas l’année prochaine, trop de travail pour obtenir son diplôme de coiffure. Une autre hésite, tandis qu’une troisième affirme qu’elle reviendra sans aucun doute. Certaines personnes me suivent de ville en ville pour assister à mon cours. Je les observe, je les écoute, et je pense que l’année prochaine, je ne serai plus là. Je ne leur ai pas encore annoncé. Quand vais-je le faire ? Peut-être ne dirai-je rien du tout. J’enverrai ma lettre de démission et demanderai à la direction de rester discrète, si possible. Ils trouveront bien un autre professeur. Ils auront trois mois pour cela. J’ai lu quelques articles, dont un concernant la découverte de salles souterraines en Égypte, sous les pyramides. Bien que les fouilles n’aient pas encore commencé, un système de radar non intrusif a détecté deux salles sous le sable : l’une, en forme de L, assez peu profonde, et l’autre à environ 11 mètres plus bas. Les deux seraient reliées. Ce qui, bien sûr, n’est pas une nouveauté, puisque Pline l’Ancien et Jamblique évoquent déjà ces souterrains dans leurs récits, lesquels semblaient posséder une fonction initiatique à leur époque. Cette découverte me fait penser à La Flûte enchantée, le dernier opéra de Mozart d’où s’élève l’air fameux de la Reine de la nuit. Et à la franc-maçonnerie qui, depuis belle lurette, entretient de jolis secrets sur l’Histoire qu’elle ne partage qu’entre initiés. D’ailleurs, c’est amusant de considérer cet opéra divertissant à ce point qu’on puisse le faire écouter aux enfants. À l’école primaire de V., je me souviens très bien de la toute première fois où j’entendis parler de Tamino perdant connaissance après avoir été attaqué par un serpent. Et de la Reine de la Nuit. Encore que, dans mon souvenir, cet air se confonde étrangement avec celui de Pierre et le Loup de Prokofiev. Sans doute parce qu’il s’agit d’une seule et même chose dans le fond. Le hautbois et la flûte de pan ont toujours eu un vif intérêt pour l’écolier que je fus autrefois. Peut-être que c’est dans ces vieux plaisirs enfantins que tout est dit déjà. Voilà en tout cas une belle digression, une envolée qui pourrait me faire traverser bien des frontières si je la poursuis. Ce que l’on poursuit, qu’on ne poursuit plus, que l’on se retient de poursuivre. Car il est bien plus intéressant de s’arrêter au bord d’un désir pour le garder vivace que de l’achever en le satisfaisant, trop souvent dans une urgence. Il y a sans doute un lien avec le fait d’écrire quelques textes d’avance tranquillement chaque jour, puis d’assister à leur publication programmée comme si l’on était un autre, un simple lecteur qui les redécouvre comme écrits par un autre. La contrainte est de ne rien modifier quant aux idées, pensées, méchanceté ou gentillesse qui surgissent selon l’humeur. Évidemment, cette honnêteté finira par être suspecte. Comme à peu près tout ce que je vois en moi, ou au dehors (comment peut-il y avoir un véritable dehors ?). La réalité n’est rien d’autre que notre attention à celle-ci. On dit parfois qu’elle nous rattrape, mais qu’est-ce qui nous rattrape ? Notre aveuglement, notre ignorance, notre manque d’attention… notre mauvaise façon de chanter, de chanter faux, la méchanceté. Hier, cette élève est venue avec sa chienne teckel naine en cours. La chatte les a examinées un instant puis s’est détournée pour monter à l’étage au-dessus de l’atelier. La pluie drue dans l’après-midi rendait l’atmosphère froide. J’avais hâte que tout le monde s’en aille, pour faire quoi ? Rien, fermer les yeux, respirer, me laisser emporter par le hou hou des tourterelles.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

26 mai 2024

Le secret. L’idée d’un secret non révélé, associé à un savoir, ressemble beaucoup à une emprise. Ou tout du moins à la volonté larvée d’une emprise, d’autant plus pernicieuse que cette volonté est souvent inconsciente. Jadis, j’accusais silencieusement mes professeurs de détenir un secret qu’ils ne voulaient pas livrer. Aujourd’hui, par un retournement ironique, mes propres élèves semblent penser la même chose de moi. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Premièrement, il y a le mystère inhérent à l’enseignement : la maîtrise du sujet par les professeurs crée une aura de mystère. Ensuite, il y a la transmission incomplète du savoir ; il est impossible de tout transmettre, et cela peut être perçu comme une rétention volontaire. De plus, chaque professeur interprète le savoir à travers son expérience personnelle, ce qui peut donner l’impression d’un savoir partiel ou d’un secret. Il y a aussi la quête de l’autonomie : les professeurs incitent souvent leurs élèves à découvrir par eux-mêmes, créant un sentiment d’inaccessibilité. Enfin, la complexité du savoir crée parfois une barrière cognitive, et les élèves, se sentant dépassés, peuvent croire que les professeurs retiennent volontairement des informations. Depuis que j’enseigne la peinture, je vois bien que je me débats avec le fantasme d’une clarté pédagogique. Celle que je souhaiterais atteindre et que chaque élève semble considérer comme un dû. Si j’étais salarié, et il m’arrive de l’être, est-ce que la difficulté serait plus aiguë ou moindre ? Je ne le pense pas. C’est d’un domaine qui peut sembler appartenir à une exigence personnelle, à moins qu’il ne soit le lieu même d’un orgueil, d’une vanité, que de savoir énoncer le plus simplement possible ce que l’on veut transmettre. Encore que l’écueil de l’adverbe me saute aussitôt aux yeux sitôt que je le vois écrit noir sur blanc. En cherchant une suite à cette réflexion, je me promène dans mes albums numériques. Je tombe soudain sur la photographie 17_IMG_3892.jpg. Je ne peux plus la quitter du regard. Ce tableau a été vendu deux fois ; il a fallu que je le repeigne pour une amie peintre qui avait eu un coup de cœur en voyant sa photographie sur les réseaux sociaux. Cela m’a permis de faire l’exercice que je ne pratique jamais : reproduire l’un de mes tableaux. Je me souviens encore des difficultés à revenir sur les traits du personnage central, une sorte de jeune moine bouddhiste aux prises dans une méditation avec ce que j’avais nommé Samsara, mot qui signifie en sanskrit « ensemble de ce qui circule » ou plus simplement transition, voire transmigration. Il s’agit d’une petite toile de format 40 x 40 cm réalisée en noir et blanc à l’acrylique. Le visage a les yeux mi-clos, le fond est noir avec çà et là des sortes de volutes de brume. Je me souviens de l’époque où j’avais peint ce tableau, en 2021 alors que nous subissions encore les conséquences du Covid. Je n’avais presque plus d’élèves, j’écrivais beaucoup sur mon autre blog, parfois quatre ou cinq textes que je m’empressais de publier dans une même journée. L’écriture me permettait de compenser l’inactivité dans laquelle je sombrais jour après jour, incapable de peindre pour moi-même, incapable de tenir un thème quelconque, je me réfugiais dans ces textes souvent sans queue ni tête. C’est à cette période que je suivais sur les réseaux sociaux David Ferriol, qui donnait sur sa chaîne YouTube un certain nombre de conseils aux artistes pour améliorer leur visibilité. Mais trop âgé déjà à l’époque, lorsque je me suis inscrit sur sa plateforme, j’eus l’impression presque aussitôt d’être décalé, de ne pas utiliser les mêmes codes que les nombreux jeunes artistes qui se tenaient là. J’écoutais ses émissions de podcast dans l’atelier, devant ma toile vide, tandis que mes peintures sicativaient sur la palette. Au bout d’un an, j’ai fait mes comptes, pesé le pour et le contre, analysé mes motivations véritables, et je me suis exclu de la plateforme en lui envoyant un petit message de remerciement et d’excuse. Ce visage est sans doute une sorte d’autoportrait, comme les nombreux visages que je peins, y compris les visages féminins. Malgré la rudesse de la période traversée, où tout est en mouvement (d’ailleurs ça me revient, sa plateforme payante se nommait « le mouvement ») en transition, une certaine sérénité semble s’être installée sur le visage du jeune moine. À l’époque aussi, je n’avais pas pris soin de vérifier la définition du terme Samsara, vivant sur des réserves mémorielles discutables, j’avais confondu mouvement et enfer. Il y a de la quiétude comme une douce fermeté dans ce visage, qui se rapproche sans doute de la mienne, nécessaire à ma survie malgré les vicissitudes de l’époque traversée. Ces derniers jours, je me pose à peu près les mêmes questions concernant l’atelier d’écriture auquel je me suis inscrit en juin 2022. J’écoute volontiers les propos sur l’écriture de F.B., avec une préférence peut-être désormais pour sa chaîne privée « les carnets ». Mais en ce qui concerne les ateliers, je me sens tout aussi décalé qu’avec D.F. Souvent l’impression d’appartenir à un autre monde, un monde disparu, et ce même si F. déploie des ressources innombrables pour que je persiste à ne pas vouloir m’en rendre compte dans ses contenus. On en revient toujours à une notion de savoir occulte. C’est autour de cela que mes pensées tournent le plus actuellement. Un savoir un peu trop proche du pouvoir à mon avis. Alors de plus en plus, je me souviens que je ne sais rien, que je ne veux rien savoir, surtout de cette façon d’intégrer un savoir. Ce savoir-là ne m’intéresse pas, il me semble bien trop dangereux vis-à-vis de ma sensibilité. Cette sensibilité qui fait de moi une proie si facile. À moins que cela ne fasse partie du jeu de me le faire croire. À mesure que je contemple cette œuvre, une étrange sensation m’envahit. Le visage du jeune moine semble m’observer, ses yeux mi-clos paraissant soudain s’ouvrir légèrement. Est-ce mon imagination, ou le tableau prend-il vie devant moi ? Les volutes de brume semblent se déplacer, formant des motifs toujours changeants. Je cligne des yeux, certain d’avoir halluciné. Mais lorsque je regarde de nouveau, les changements sont encore là, imperceptibles mais bien réels. Une pensée me traverse l’esprit : et si l’art possède réellement le pouvoir de révéler des mystères enfouis au-delà du visible ? Cette idée m’étreint, mêlant fascination et effroi, alors que je me demande si ce que je vois est réel ou simplement le fruit de mon esprit fatigué.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

25 mai 2024

L’exposition s’est achevée hier soir, lundi 21 mai. J’ai aidé autant que mes jambes le permettaient ; des dizaines de grilles à démonter, à ramener dans le petit local attenant à la nef de l’église. À 19 h, une pluie drue s’est abattue. P. voulait la place de mon véhicule pour décrocher ses toiles. J’en ai profité pour partir. En marchant sur les grandes marches de verre épais de la nef, en portant les grilles, j’aperçois des ruines en dessous, une pierre très blanche, sans doute du gypse ou du calcaire. Toujours cette impression d’être appelé en passant par ici. Réel ou imaginaire ? Puis soudain, cette femme qui vient vers moi, E., une élève du cours de R., me dit qu’elle veut ou qu’elle m’a acheté un petit tableau. En y repensant au moment d’écrire ces lignes, je me souviens que, plus jeune, j’utilisais souvent la réalité ainsi comme support à me raconter des histoires abracadabrantes. Ce n’étaient jamais des personnes lambda que je croisais alors mais des créatures d’un autre monde déguisées en êtres humains, mâles ou femelles. Les femelles m’ont toujours beaucoup plus donné de fil à retordre que les mâles. Il semble qu’elles soient bien plus aptes à sonder les cœurs, les esprits, les âmes que les mâles, plus volontiers adeptes des confrontations directes. Enfin, voici le genre de scénographie campée par mes délires adolescents. Une façon d’aborder le réel qui paraît bien absurde quand j’y pense à différentes périodes de ma vie, mais que je ne suis jamais parvenu à répudier vraiment. Je m’y prends encore mal avec ce journal. J’essaie encore bien trop de faire de la littérature, comme si je ne pouvais m’empêcher de m’inventer seul des fables afin de me distraire. L’idée de noter les choses telles qu’elles sont, de les lister le plus simplement possible, s’enfuit presque aussitôt que je m’en approche. Comme si une voix me disait : écris ceci et laisse tomber cela. C’est comme si, au-delà des conversations banales, des gestes sans importance, toute une reconstruction mentale s’opérait, une sorte de traduction simultanée. Avec même un mode d’emploi l’accompagnant afin d’y faire face de manière incognito, sans se faire remarquer. Ce qui me fait songer à cet anonymat que je cherchais tant jadis dans la ville. Ce refuge de l’anonymat. Au moins une fois la porte de ces innombrables chambres d’hôtel refermée derrière moi, rien ni personne ne pouvait plus m’atteindre, me tromper, me trahir, me blesser. Il n’y avait plus que la solitude, cette entité femelle également, avec ses sautes d’humeur, ses lubies, ses hauts et ses bas à tenter d’amadouer. Encore que l’hystérie ne soit pas réservée au féminin, loin de là, j’ai connu beaucoup d’individus ou d’entités masculines secoués par ce déséquilibre hormonal (?). Ce qui évidemment me renvoie à cette séance de ouija durant laquelle j’appris avoir été scribe sous je ne sais quel monarque égyptien, en des temps immémoriaux. J’avais alors une telle haine pour toutes ces choses spirites dans lesquelles s’enfonçait progressivement ma mère en même temps que l’alcool, que je n’avais que très peu fait cas de cette soi-disant réminiscence. Et voilà où j’en suis désormais, à me tenir presque toujours à la frontière dans cette sorte de brume propice aux apparitions les plus loufoques, terrifiantes voire merveilleuses. L’écriture ne m’a jamais servi à autre chose qu’à explorer cette frontière. Je crois même que je ne me sens bien (moi-même vraiment ?) que dans celle-ci, toutes les incartades au-delà m’étant comme interdites. Hier, en revenant de C., écoute de la proposition 4 de ce second cycle sur la nouvelle. F. a lu quelques paragraphes de Pierre Michon, à propos d’un inventeur de la spéléologie. C’était décortiqué à l’extrême sauf qu’à un moment, je me suis demandé pourquoi il ne parlait pas de l’essentiel. Et juste au moment où je pensais à ça, il lit la dernière phrase d’où surgit le mot scribe. Et là, je comprends à quel point je reste fasciné par F. tout en prenant bien garde de rester à distance. Ce qui me fait penser que certaines personnes (êtres) peuvent entretenir de très profondes affinités sans avoir besoin de se fréquenter réellement. J’ai mis, je crois, un temps fou à l’accepter. Considérer qu’on n’entretient pas de relation si différente avec les auteurs morts quand on lit leurs ouvrages. Ce qui signifie, au bout du compte, que ni la mort ni la vie ne sont en fin de compte des problèmes. Le courant passe entre émetteur et récepteur sans obstacle. À moins que ce ne soit le fait de se tenir à cette frontière, dans cette sorte de redoute, qui permette cette aptitude. Enfin, je me fais tant d’idées à partir de rien, me disait-on toujours, rien n’a beaucoup changé. Et si malgré tant d’efforts ça ne change pas, c’est bien que ça m’appartient, que je ne peux rien faire contre cette nature des choses. Une photographie du festival de Cannes (1983 ou 1984 ?) encore une photo ratée par rapport à ce qu’autrefois je considérais être raté ou réussi. Je l’ai retravaillée avec le tampon de clonage de Gimp, supprimant ainsi tous les parasites dus à l’usure, à la maltraitance de cette bande argentique qui avait glissé hors de sa pochette cristal.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

24 mai 2024

Je profite de ce jour de Pentecôte ( lundi ) pour avancer, jeter ici toutes les idées qui m’occupent. Cette fête célèbre le cinquantième jour à partir de Pâques, on dit aussi qu’elle représente une « effusion » qui jaillit sur les disciples du Christ. Enfin, elle clôt un cycle certainement lié à l’agraire. Le loup a fait son oeuvre, la nature renaît. Ce qui me fait penser à cette connaissance ancestrale, probablement préhistorique des cycles de la nature, et à ces gardiens qui prenaient la forme de loups-garous dans l’imaginaire collectif. A l’origine ils n’étaient pas ces caricatures hollywoodiennes qu’on nous présente dans des films d’horreur ; cela n’est qu’une résultante de la main mise de l’Eglise sur des connaissances païennes. Combien de milliers d’années faut-il pour oublier tout un savoir, pour qu’il meurt deux fois. Il y a peu on réinventait les haies, les bosquets. Grande trouvaille scientifique. Cependant que ce « nouveau savoir » ne s’embarrasse plus de ce qu’on nomme superstitions désormais. La science d’aujourd’hui, nouvelle religion tout aussi orgueilleuse, vaniteuse que tant d’autres est une couche supplémentaire d’oubli, et qui nous aura totalement coupé de tout un monde autrefois enchanté. Peut-être qu’au bout du compte un nouvel enchantement naîtra de tout cela, car j’imagine qu’on peut prendre la réalité par tous les plis, le même mystère, la même énigme n’en sera pas mieux résolue. Accepter ce mystère c’est retrouver une place avec la modestie, l’humilité qui la caractérise. La vitalité des symboles s’estompe comme la vigueur des êtres. Un moment d’hésitation ensuite entre mort et renaissance, le mystère réside, seul, imputrescible. La fête des sept semaines était autrefois nommée « Chavouot » chez les hébreux et elle était inscrite cinquante jours après Pessa’h. Mais déjà à l’avènement du second Temple cette fête appartenant à un univers de pensée prophétique s’estompe pour laisser la place à un rituel sacerdotal, qui semble dépourvu de ses véritables raisons d’être. J’aime me dire qu’il s’agit de la fête des moissons tout simplement. Même si derrière cette apparente simplicité le mystère reste intact, qu’il me touche d’autant qu’il reste intact. Je travaille malgré tout cet après-midi. Il y a eut trop de jours de congé ces dernières semaines en raison des vacances de printemps, et des ponts du mois de mai. Le groupe de C. est désormais réduit à cinq personnes. Celles qui voulaient obtenir de beaux tableaux réalisés à partir de modèles, comme de beaux miroirs leur renvoyant leur belle image sont parties. Et c’est étrange comme ce malentendu me renforce d’autant dans mes convictions concernant la peinture. La peinture n’est pas là pour peindre le réel de cette façon, celle que nous connaissons depuis Mathusalem, celle que nous aura imposé la Renaissance surtout. En ce moment je fais travailler tous les ateliers sur les œuvres de Joan Mitchell. j’ai moi-même réalisé un petit tableau à la peinture acrylique tout de jaune et d’orangé avec quelques ombres de parme et de bleu foncé, si j’ai le temps cette semaine je le finirai à l’huile pour atteindre, je l’espère, à toute la profondeur que j’y ai entrevue. Je continue à scanner mes vieux négatifs au hasard de ce que renferme les pochettes cristal. Retrouvé toute une série sur un festival de Cannes. Je me souviens de ma déception sous l’agrandisseur en voyant ces négatifs. Les acteurs disparaissaient sous la foule, on ne voyait qu’une marée humaine. Je les redécouvre aujourd’hui et je leur trouve un tout autre sens.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

23 mai 2024

il fait froid. J’ai ajouté un pull. Pas question de remettre le chauffage. Stopper l’hémorragie, écoper, prévoyons repas froids. Salades de riz, de perles, de lentilles. Hier (dimanche) sommes partis à Pont d’Isère chez les R. qui nous avaient invités. Promenade le long de l’Isère presque en crue qui a comme dévoré les berges. Sensation irréelle en voyant cette masse d’eau gigantesque filer à vive allure, avec ses tourbillons et remous. B. dit que si l’on tombe il ne faut pas se démener, faire la planche autant que possible, puis nager furieusement lorsque le courant nous rapproche de la berge. Il y a un peu partout de nombreux arbres jetés à bas par les derniers orages. Notamment un gigantesque Séquoia coupé net à mi hauteur. Peine à voir les arbres abattus le long du fleuve, comme cet énorme peuplier en travers de notre sentier. Je n’ai fait aucune photographie. Trop d’efforts déjà pour effectuer cette promenade. Nous nous amusons à compter les minutes entre deux coups de canon. Un artifice sensé éloigner les corbeaux des cerises dont la plupart sont déjà mures. Ici il y a eut un camp de romanos me dit B. mâle (leurs deux prénoms commencent par un B) On aperçoit encore un pilier et les vestiges d’une boite à lettres. Le voisin d’à côté a placé des affichettes un peu partout sur les haies, les grilles, les portails. Propriété privée défense d’entrer. Il ne s’agit que d’un jardin, pas de maison car il n’a pas obtenu les autorisations nécessaires. Un peu plus loin des dizaines de cerisiers laissés à l’abandon. Cela coûterait plus cher de les cueillir que de ne pas, donc les fruits pourriront. Nous nous arrêtons quelques instants pour saisir les plus rouges, elles sont encore gorgées d’eau, pas beaucoup de goût, trop de pluies ces derniers temps. Ce n’est pas si souvent que nous rencontrons les R. seuls. Habituellement, nous sommes accompagnés des enfants, et eux aussi. B. (lui) travaille encore alors que B. (elle) est complètement en retraite. Lui médecin, elle jadis infirmière. Les conversations ne sont pas conflictuelles, tout le monde évite les sujets pénibles. Pas de politique, pas grand chose sur l’actualité. Ils partent en Asie cet été rencontrer un membre de leur famille qui vit à Chang Mai. Nous prévoyons de nous retrouver en août à leur retour, cette fois avec les enfants. Ils avaient chauffé l’eau de la piscine mais nous avons décliné l’invitation à nous baigner malgré les 27 ° de la température de l’eau. Tout ce que j’ai écrit ces derniers jours me semble dépourvu d’intérêt. Aussi je n’ai rien voulu ajouter sur le blog pot commun de l’atelier d’écriture. Je ne suis même pas allé voir la proposition quatre, qui est sensée clôturer cette nouvelle boucle. Peut-être que j »estime enfin qu’il est temps d’avoir un peu de pudeur, de ne pas ennuyer les gens avec mes monologues. Il m’est venu soudain en mémoire un commentaire qu’on m’avait fait concernant la description d’une trempe reçue. Du genre t’es encore là dedans, change de disque. Quelque chose comme ça. Et puis F. a tellement de monde désormais, des ateliers dans tous les sens, que peu d’importance qu’un s’en aille, disparaisse. Je lis parfois les textes sur le blog, et aussi tous les efforts de commentaires des participant(es) , toujours si bienveillants en apparence ce qui justement ne m’encourage guère d’en faire le moindre. De loin, on pourrait croire à une famille tiens. Evidemment que je n’y crois pas un seul instant. Enfin bref je ne peux me départir de mon éternel malaise vis à vis de tout ça, je continuerai à soutenir le projet, la fresque en restant simple abonné, mais m’éloignerai des publications collectives. Peut-être que finalement et contre toute attente le but est atteint. Je ne sais pas si je peux parler de confiance en moi, de certitude, d’assurance. Disons que le travail réalisé entre les divers blogs, la régularité installée pour écrire, peut-être que tout cela m’aide à mieux me projeter dans un chantier véritable. Et quand j’y songe, la seule motivation pourrait bien être d’atteindre enfin à l’unité de ton. Parler avec sa propre voix, ma propre langue, nettoyée, rincée de toutes les scories, je l’espère désormais.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

22 mai 2024

Rêver d’être happé par un projet ressemble curieusement à ces vieux cauchemars où la bête du Gévaudan se jetait sur moi. Cette bête, dont j’entendais parler dans ma famille, tuait des moutons, et parfois aussi des enfants, des adultes en Lozère, et même un membre éloigné de notre famille. J’ai fait des rêves récurrents à partir de cette histoire durant des mois. Elle apparaissait sur le seuil de ma chambre, effrayante, avec ses yeux rouges, ses longues dents, et la bave coulant de sa gueule. Elle se jetait alors sur moi pour me dévorer, et j’avais l’étrange sensation de m’évanouir dans une sorte d’extase. Jusqu’à cette nuit où j’ai décidé de ne plus me laisser faire et que je l’ai écrasée avec mes jambes contre un mur en m’arc-boutant contre le pied de mon lit. Je me demande si, en commettant cet effroyable geste, je ne me suis pas condamné à rester à tout jamais sans projet. Ou pire, à caresser des projets qui n’aboutissent jamais parce qu’une malédiction veille pour les contrarier. Bien sûr, je pourrais faire de la psychologie de bas étage, me dire que l’idée de malédiction a bon dos, qu’il faudrait bien plutôt regarder du côté de la paresse, du manque de confiance en soi, de la dépression nerveuse, etc. Mais je crois avoir fait mille fois le tour de toutes ces bonnes raisons sans les trouver résolument raisonnables. J’ai toujours ce doute quant à la raison ; de plus en plus, elle me semble être une forme d’hypnose comme bon nombre d’autres. Peu à peu, je m’aperçois aussi que je me suis mis à rejeter plus que l’idée de famille, celle de l’espèce tout entière. Ma mère, d’origine estonienne, se plaignait toujours de la négligence des gens en matière de sentiments. D’une grande sensibilité, elle se déséquilibrait à la moindre fausse note. Elle voyait l’Estonie comme une terre merveilleuse où les gens étaient plus attentifs, plus délicats, plus cultivés. Comme si je découvrais que je suis d’une espèce différente. En ce cas, le meurtre de la bête jadis serait, je l’ai souvent pensé, une des pires choses faites dans ma vie ou dans mes rêves. Le meurtre symbolique ou très réel d’une partie intime de moi-même au profit d’une part plus policée, domestiquée, celle des humains vivant en société, comptant sur l’idée de celle-ci pour s’inventer autant que se rassurer. Le glapissement final dans l’agonie de la Bête, alors que je l’écrasais de toutes mes forces à l’âge de 7 ans contre le mur de la chambre, résonne toujours dans mon crâne. Ensuite viennent tout autour les ombres néfastes de la nuit, les mauvaises pensées, la malédiction, la confusion. « Tu es désormais des nôtres, tu as tué comme nous avons tué. » L’idée chevaleresque d’une quête à poursuivre envers et contre tout me hante dans les mêmes proportions exactement que celle d’une déchéance dont je serais le seul responsable. Nous vivons dans un monde où de nombreuses valeurs sont inversées. Une sorte d’esprit chevaleresque me pousse à contrecarrer toute idée de « réussite », car cette fausse réussite représente pour moi la vraie défaite : profit, tromperie, pouvoir sur les autres, manipulation. Ce sont sans doute les deux faces d’une seule pièce ; sur chacune est gravé le visage archaïque du dieu Janus. Mais ne sommes-nous pas tous ainsi tiraillés plus ou moins consciemment par des forces contraires ? Voici une manière de se raccrocher à un morceau d’épave qui flotte au sein même du naufrage : le fait de songer qu’on n’est pas unique à cet instant semble réconfortant pour nous ramener très vite ensuite à la plus extrême des solitudes. Car nous savons que cette affaire de partage est illusoire également. Que ce sont toujours les mêmes qui partagent surtout comme ce sont toujours les mêmes qui profitent.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

21 mai 2024

Ce texte parle d’un personnage nommé Elias Grimshaw qui réfléchit sur son identité et le choix d’un pseudonyme. Il explore la notion de se réinventer pour atteindre une sincérité et une justesse dans sa vie, loin des pensées négatives qu’il appelle « le dibbouk ». Elias se sent déconnecté de son identité réelle, la considérant comme une fiction. Il se moque de lui-même et de son nom de famille, exprimant une haine envers sa famille et un rejet de son passé. Il évoque des images de loups, symbolisant peut-être son côté sauvage et une solitude ressentie après avoir quitté ou été chassé d’un groupe. Il regrette la perte de l’intimité et de la liberté qu’il associait autrefois à la nuit, contrastant avec la banalité du quotidien qui efface ses aspirations nocturnes. Enfin, il exprime une dualité entre son amour pour la nuit et sa haine pour le jour, révélant une lutte intérieure entre deux aspects de lui-même. Les origines. Elias Grimshaw est stoppé net. Peut-être que la seule chose intéressante dans cette histoire est l’invention du pseudonyme. Et aussi, par conséquent, le fait d’oser sortir d’une fiction de ma propre identité pour en reconstruire non pas une nouvelle, mais une autre qui aurait un ton plus juste, plus honnête. Une façon d’avoir une nouvelle chance. Mais mal entamée dès le départ, j’ai préféré en rester là. Cette nuit, j’ai certainement rêvé à cette histoire de justesse ou de justice, et probablement réglé des comptes. Avec qui, je l’ignore. Mais les premières idées qui surgissent au matin sont associées à une affaire de ton, de fréquence sans fausse note, je n’ose pas dire de sincérité absolue. Car aussitôt celle-ci risque d’être mise en charpie par les pensées soi-disant lucides qui ne cessent de me pourrir la vie. Il me vient à nouveau cette idée obsédante de réécrire toute ma vie depuis le départ avec cette fameuse tonalité juste et sans me laisser berner par ces pensées sombres que je nomme ici le dibbouk faute de mieux. Mais cette affaire d’anonymat a commencé il y a déjà au moins deux ans désormais. La nécessité de trouver le ton juste l’accompagne. Le fait d’inventer un pseudonyme ne surgit pas d’emblée. J’ai commencé par m’en prendre à ma propre identité, celle que je présente d’ordinaire aux gens et qui n’est pas mieux, pas pire, pour moi qu’un personnage de fiction finalement. J’en suis horrifié, mais c’est ainsi. Il me semble que j’esquive depuis des années tout contact véritable avec les autres, que je ne leur présente qu’un double, un genre de bouffon. De ma propre identité, je me suis moqué, j’en ai fait de la charpie, comme de tout le reste. Ce nom de famille, comment s’en débarrasser au mieux sinon en en faisant une caricature. C’est toute ma haine, le rejet de cette famille que je constate à présent. Quelqu’un ou quelque chose semble vouloir me posséder depuis les origines. Mais en fin de compte, rien qui ne m’appartienne vraiment. Il n’y a rien d’extérieur. Simplement des pans d’ombre inexplorés volontairement tant ils m’ont jadis déconcerté. Pourtant, il me semblait être déjà beaucoup aventuré dans la noirceur. Des images de loups m’accompagnent dans la nuit. Je ne sais pas si je suis l’un d’eux, en tous cas je n’ai pas peur, j’ai même de la peine car il me semble soudain évident avoir abandonné la meute, ou bien en avoir été chassé pour je ne sais quelle raison. L’intimité de la nuit aussi m’aura abandonné depuis des années quand j’y songe, marcher ou courir dans la neige, les forêts, sentir l’oxygène envahir ma poitrine, mon sang, mes os. Nécessité de la faim si souvent confondue avec son homonymie la fin. Sentir au creux des reins le désir ardent. Quelque chose de l’ordre du loup plus que de l’homme, d’où cette impression d’être un genre de loup-garou. Mais c’est toujours fugitif. Le quotidien efface toutes ces images systématiquement avec le jour qui se lève. Longtemps j’aurais aussi entretenu une haine du jour, un amour profond envers la nuit. Car on n’a qu’un seul cœur.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

20 mai 2024

Si éloigné d’un esprit de famille, il me semble désormais impossible de réunir ces fragments. D’être toujours , à présent, dans une hésitation à leur trouver un air de famille, une ressemblance, des points communs. Au moins l’avantage de cette proposition d’écriture m’aura fait soulever un éléphant. Normalement quand ce texte sera publié nous serons lundi et je ne suis pas du tout certain d’avoir apporté ma petite pierre à l’édifice sur le blog où est réunie la masse de tous les billets des participants. C’est une petite défaite mais qui bizarrement me fait du bien. Comme lorsque je courrais autour d’un stade et que tout à coup l’absurdité me devenant si évidente je m’arrêtai net malgré les avertissements, les encouragements, les menaces du prof de gym. Peut-être que toutes les mauvaises raisons de vouloir participer à cet atelier d’écriture se seront soudain dissipées avec cette affaire de « famille ». L’envie de vouloir intégrer la famille pour, une fois à l’intérieur, trouver toutes les raisons de la rejeter. Et puis s’en rendre compte, être penaud de s’être encore fait prendre au même piège. Peut-être qu’on n’est véritablement bon, utile, viable en famille qu’à l’instant même où le désir d’être « en famille » et toutes les mauvaises raisons de s’y trouver se sont dissipées. Et qu’à ce moment là toute la violence, les dissensions les suspicions, s’étant envolées, une grande acceptation, semblable à celle de la mort s’installe. J’ai peu joué au jeu des sept familles, comme j’ai peu joué aux cartes, comme j’ai peu joué tout court. C’était, mais je l’ignorais, la meilleure façon d’entrer dans le jeu que de conserver l’ignorance qu’il s’agit d’un jeu. Comment une obstination à vouloir l’ignorer pour jouer son rôle encore mieux. Alors que dans le fond il n’y a pas à vouloir faire pire ou mieux, il n’y a qu’à jouer ce que l’on est, tout simplement. Cette grande désespérance qui accompagne en moi l’idée du groupe, de la famille, d’en être oppressé, éreinté, il me vient à présent de la trouver suspecte. Comme si j’avais besoin de cette désespérance qui m’attribue toujours la même place, en marge. Une place enfantine finalement. Celle d’un roi déchu. Car les autres sont toujours mieux, ils le doivent et c’est par ce creusement dans l’abomination de soi-même que l’on construit se doux fantasme consolateur. C’est Ponce Pilate crucifié tandis que Jésus se lave les mains.|couper{180}