29 mai 2024

Cela pourrait durer à l’infini, écrire ainsi, chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. Comme on s’enfonce dans une forêt, au hasard, en empruntant les sentiers que l’on découvre au fur et à mesure de l’avancée. Je me souviens de ce beau titre de Calvino, Le sentier des nids d’araignées. Parfois, je le confonds avec un titre de Borges Le Jardin aux sentiers qui bifurquent . La fourche que dessine la croisée des chemins me rappelle le trident de Neptune et aussi le tas de fumier où, dans ma jeunesse, elle était plantée. Mon père ou moi-même remuions l’humus en quête de lombrics gras que nous accrochions sans pitié à nos hameçons. La pointe d’un hameçon n’est-elle pas aussi un sentier que l’on suit par faim, par gourmandise, par curiosité, qui nous transperce la lèvre, la gorge, nous piégeant jusqu’à la déchirure ?

Je me suis fixé la tâche d’écrire chaque jour, mais parfois, je ne me souviens plus pour quelle véritable raison je me suis imposé cette discipline. Je me sens alors comme un programme qui bugue, s’interrogeant sur sa véritable raison d’être, sur son utilité réelle. J’ai beaucoup de difficulté avec la notion d’utile et d’inutile. Parfois, je me trouve plutôt binaire sur ce sujet, sans doute en raison de mon éducation. La nuance est probablement une sorte de but caché. Apprendre à mieux nuancer l’utile et l’inutile pourrait être une des véritables raisons pour lesquelles je m’oblige à écrire chaque jour.

En tout cas, beaucoup de rêveries proviennent des livres, de leurs auteurs, de la littérature. C’est sans doute une façon de m’inventer un au-delà. Après tout, les bibliothèques ressemblent à des cimetières, et les ouvrages à des tombes, parfois avec la même vanité ou humilité que l’on voit au Père-Lachaise à Paris, un cimetière que j’affectionnais.

Des phrases sans fin, des phrases se déployant comme des sentiers tordus, des phrases qui ne vont parfois nulle part, que l’on suit pour voir, et qui ne mènent qu’à la fin d’une phrase, pour rien.

Le jeu d’écrire comme le Je à l’action d’écrire m’agace. Je suis une sorte de romantique qui ne veut pas se l’avouer. Je crois toujours, dans un lieu secret de mon esprit, de mon cœur, que l’écriture peut être une sorte de chemin de croix, une crucifixion, une mort, et donc une renaissance. Mais non, ce n’est pas encore assez : une transmutation. Parvenir au doré, pas loin d’adoré dès lors. C’est ce que j’observe encore ce matin, me plaignant intérieurement en relisant les premières lignes des Gestes de W. Flusser. Ce que je vois, c’est un reflet dans le miroir. Un reflet qui ne me convient pas parce qu’on espère une autre image que celle qu’on voit. Un reflet de l’insignifiance ? C’est le premier mot qui me vient et que je garde pour la fin. Mais j’avais déjà eu cette même difficulté avec Calvino, avec Cortázar, avec Borges. J’en ai honte. J’ai honte de voir mon reflet dans ces œuvres, ou de reconnaître ma vanité lorsque j’imagine voir mon propre reflet, ma propre insignifiance dans ma matière jugée insignifiante tout pareillement dans leurs œuvres. Comme si je me prenais tout seul en défaut vis-à-vis de ce que je prêche du matin au soir en peinture, concernant la beauté, l’adresse, l’habileté, privilégiant l’audace, la sincérité du geste spontané, l’amusement. Le paradoxe m’ébranle.

Que c’est difficile de parvenir à l’évidence. Elle est là et l’on sent qu’elle nous échappe continuellement. L’objet de l’écriture est rarement celui que je crois. Et c’est tout à fait à cet endroit que le discernement m’échappe. Je crois parfois écrire des choses sérieuses, mais celles-ci s’évanouissent presque aussitôt. J’avais déjà noté cette étrangeté dans mes vieux carnets autrefois. Ce qui me paraissait le plus « solide », qui ne se dépréciait pas avec le temps, c’est lorsque je décrivais un lieu, une personne, un objet, en quelques mots à peine. Lorsque l’objet n’était pas « moi », lorsque je disposais encore de cette inconscience ou de cette naïveté de le croire extérieur. Tout le reste, la philosophie, la littérature, les jugements sur ceci ou cela me paraissaient toujours si pathétiques, j’en étais honteux. Honteux comme un privilégié s’apercevant de l’abus qu’il commet par ce même privilège.

Écrire sans comprendre ce que j’écris rejoint peindre sans savoir ce que je peins. C’est la même démarche. Ensuite, le travail de relecture devrait être comme le travail de distance que l’œil opère vis-à-vis de la toile, un regard détaché de la notion d’auteur, de peintre, le regard de tous ou de personne découvrant le tableau pour la première fois, sans ces notions de propriété, de satisfaction ou de dénigrement qui, au bout du processus, ne servent à rien.

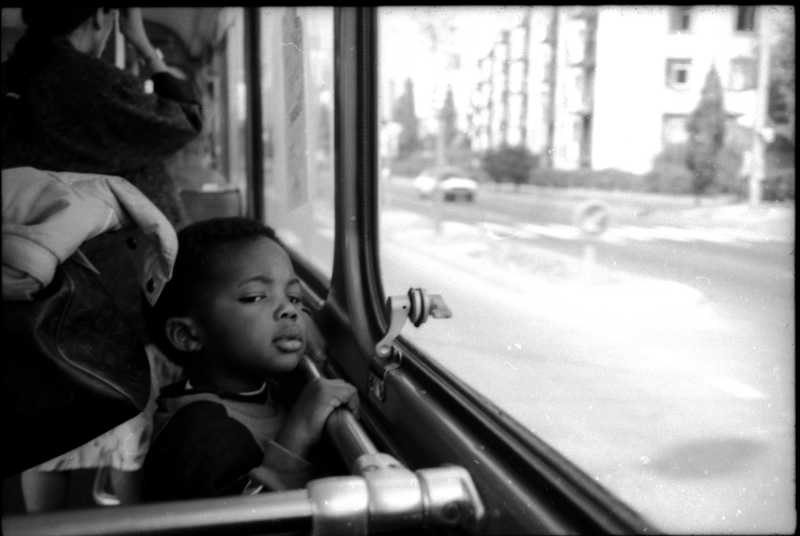

Une photographie prise vers le quartier de Crimée. Je m’y étais rendu parce qu’il y avait non loin de là des ateliers d’artistes. Dans l’un d’eux, j’avais joué au ping-pong avec le frère de F., cette peintre rencontrée Quai de la Gare. Son frère s’occupait de musique et de cinéma, il y avait aussi D., le joueur d’harmonica avec ses jeans troués, l’un des musiciens d’Higelin. Impression d’avoir visité un autre monde totalement différent du mien. Des gosses de riches, qui semblaient posséder toute la confiance en eux-mêmes dont je ne disposais pas à l’époque. C’est ce que j’avais pensé ou prétexté pour ne plus y remettre jamais les pieds. Au retour, le ciel était blanc, j’avais vu deux enfants traversant ce pont étrange, j’avais pris cette image, sans savoir pourquoi, je n’avais pas plus de pourquoi à ce moment que je n’en ai à l’écrire maintenant.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | Mai 2024

31 mai 2024

Lecture de The Writing Life d’Annie Dillard Le titre en français est En vivant, en écrivant, trouvé chez Christian Bourgois éditeur ; traduction de Brice Matthieussent. Collection 1018, 1989. Pourquoi n’ai-je pas lu ce livre à sa parution ? Parce que je n’aurais pas pu comprendre son contenu. À l’époque, j’étais trop concentré sur l’accumulation de matériaux pour tracer mon propre chemin. Son contenu m’aurait paru abscons. J’aurais probablement lu quelques paragraphes puis refermé le livre. Peut-être pas. Et, dans ce cas, est-ce que ce livre aurait changé quelque chose à ma vie ? Je l’ignore. En lisant le premier chapitre d’une traite, je me rends compte que ce n’est pas suffisant. Je lis trop vite. J’ai donc entrepris de recopier ce texte sur un document LibreOffice Writer. J’ai aussi ralenti ma vitesse de frappe ces derniers jours. Je suis resté bloqué à 80 mots par minute, et cela m’a fait réfléchir à cette étrange obsession de vouloir atteindre les 100 mots par minute. De plus, les sites d’entraînement ne se valent pas tous. J’en ai testé plusieurs ; certains omettent des signes typographiques, ce qui facilite la vitesse, mais n’apprend pas à taper correctement avec les dix doigts. Je recopie donc le texte entier d’Annie Dillard, ou plutôt la traduction de Brice Matthieussent, tout en consultant parfois le texte original. Je profite de cette opportunité pour approfondir ma compréhension. La proposition d’une nouvelle boucle d’écriture basée sur un texte d’Annie Dillard me pousse à m’éloigner de quelque chose dont les contours me paraissent encore trop flous pour que je m’y engage tête baissée. Recopier lentement un texte, le dactylographier de ses dix doigts, permet d’établir une relation privilégiée avec son auteur, ou son traducteur. Il faut lire la phrase en silence depuis le document d’origine, puis basculer entre les fenêtres pour l’écrire. Durant ce court laps de temps entre le souvenir de la phrase et sa restitution mot pour mot, une série de mécanismes se met en place. Il semble qu’on doit se répéter plusieurs fois la phrase pour ne pas l’oublier, ce qui est étrange car le chemin d’une fenêtre à l’autre ne semble pas long. Pourtant, il l’est infiniment. Je ne veux pas juste recopier les mots et la ponctuation. Je veux comprendre ce que je recopie. Chaque portion de phrase, chaque mot, chaque signe de ponctuation crée tout un réseau d’associations avec mon expérience de l’écriture. Par exemple, ce qui m’a touché dans ce premier chapitre, c’est ce qu’Annie Dillard dit du fond en peinture, destiné à être recouvert par de nouvelles couches jusqu’à devenir invisible. Pour les écrivains, c’est différent. Nous progressons de la gauche vers la droite et entretenons des affinités parfois douteuses avec ce qui est à gauche, soit par satisfaction exagérée de soi-même, soit par les efforts que cela nous aura demandés. C’est une chose dont je crois m’être débarrassé sans avoir lu ce livre. Je ne suis pas particulièrement attaché à tout ce que j’ai déjà écrit. Je n’entretiens pas un culte avec mes textes. En même temps, pour avoir fait l’expérience douloureuse de perdre des textes, je ne les effacerais pas de mes disques durs. Je les sauvegarde même sur divers supports, peut-être parce que j’ai compris qu’un jour, il me faudra revenir à ces matériaux. Ils sont comme des fragments de mon parcours, des éclats de réflexion et de créativité. Je n’aurai pas d’autre choix que d’y revenir, car chaque mot, chaque phrase que j’ai écrits contient une part de moi-même, une part de cette quête de sens à travers l’écriture. Image d’illustration. Je continue à numériser de vieux négatifs des années 80. Sur une bande de film Kodak Tri-X Pan 400 je retrouve cette image prise dans un bus pour rejoindre Aubervilliers.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

30 mai 2024

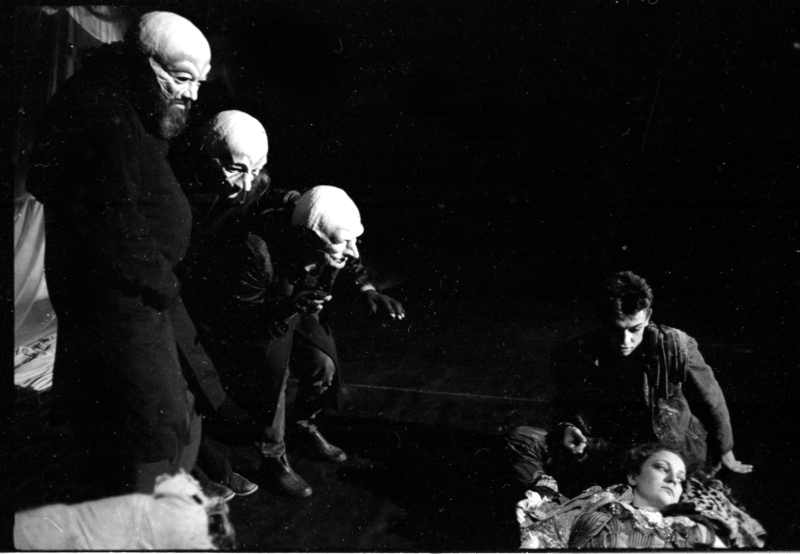

Nous sommes samedi 25 mai. En tenant compte de l’avance des textes planifiés, celui-ci sera publié le 30 mai au matin, à 7h00. Cinq jours d’avance, c’est à la fois peu et beaucoup. Maintenir cet écart, voire l’augmenter, reste mystérieux. Peut-être est-ce une volonté de mise à distance, empirique, comme effectuer cinq pas en arrière pour observer la toile en cours sur le chevalet, puis la retourner contre un mur, ne plus la voir pendant des jours. Peut-être est-ce une façon de nourrir et de conserver le désir. Hier, j’ai songé à n’écrire plus que des choses joyeuses, des choses sans gravité aucune. Je trouvais dommage de toujours rester sur cette fréquence introspective, avec cet air pénétré, toujours prêt à creuser plus avant dans le creux. Comme si l’inspiration, la seule que je voulais bien suivre dans les ruelles sales de mon esprit, était cette femme perdue, sans illusion, désespérante, et probablement vénale. Elle ne me demanderait pas d’argent, bien sûr, mais mon temps, cette énergie précieuse que j’ai coutume de dilapider comme un riche son or. Et aujourd’hui, rien de joyeux ne me vient. L’air du temps charrie des relents putrides, la bêtise fait concurrence à ma belle tentatrice, incitant au meurtre des belles rêveries, caduques, décidément caduques. Entre ce que l’on croit faire et ce que l’on fait vraiment, quel écart ! Je suis encore en retard pour la remise des comptes annuels. Décidément, malgré toutes les sanctions accumulées, quelque chose de farouche, de têtu, de forcené, résiste toujours. Je crois surtout que je ne crois plus un traître mot de ce qu’on m’a jadis enfoncé de force dans le crâne. Je ne crois plus en l’État, je ne crois plus que l’État veuille le bonheur de ses concitoyens. Il y a belle lurette que je n’y crois plus. Pour moi, l’État est un vieux pou imbu de lui-même qui se gave du sang de la collectivité tout en jetant l’argent par les fenêtres. Qu’Hidalgo et Macron aillent donc barboter dans la Seine, qu’ils fabriquent des brioches pour les Parisiens, les jeux du cirque. Je n’y crois pas un seul instant. Est-ce que je crois au peuple ? Non plus. Ce à quoi je crois encore un peu, c’est à la régularité, bien que même d’elle, je me méfie. R. s’était autrefois plaint du dosage. Il avait surpris une conversation entre ce couple. C’étaient de jeunes gens qui se relayaient pour lui tenir compagnie. La jeune femme aurait dit : « R., il est bien gentil, mais à petite dose. » R. en avait été malade durant des jours. Il avait été profondément blessé par cette phrase. Il en avait été vexé comme un vieux pou. Quelle drôle d’expression, mais qui signifie exactement ce qu’elle veut dire : l’incongruité de trouver de la vanité chez un pou suceur de sang. En peinture aussi, le mélange des couleurs est une question de dosage. L’innombrable provient, tout compte fait, des trois couleurs primaires et d’un peu de blanc et de noir. C’est là que la peinture est à la fois enseignante et thérapeutique. Elle nous enseigne le dosage, par la pratique, peu à peu, jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature, un automatisme. L’écriture aussi, probablement. Le danger alors est de se fier uniquement à ces automatismes. Cela pourrait expliquer pourquoi je fais autant de peintures et d’écrits différents. Se fier uniquement aux automatismes risque de nous enfermer dans une routine créative, étouffant ainsi l’innovation et la spontanéité. C’est en sortant de ces schémas répétitifs que l’on peut réellement se renouveler et explorer de nouvelles voies. Mes débuts dans la photographie de spectacle, une pièce d’Arrabal — Fando et Lis — montée par une troupe amateur. Ils avaient fait appel à moi, je crois, car j’avais dû dire que je faisais de la photo, que je cherchais des modèles, voire des répétitions pour m’entraîner. C’était encore au lycée, à l’Isle-Adam. L’île de la terre rouge, l’île sanglante. Tout cela allait bien ensemble avec le recul. On ne fait pas plus de la littérature avec des bonnes intentions que de la photographie. C’est pourquoi les bonnes intentions, je devrais toujours m’en méfier. Voilà comment je clôture véritablement ce billet.|couper{180}

Carnets | Mai 2024

28 mai 2024

Nous voici presque arrivés à la fin mai. Tel un écureuil, j’amasse ces petits textes pour les saisons à venir. Nous sommes vendredi 24, mais ce texte sera publié sur le blog le 28. Je n’ai plus beaucoup d’avance, mais mon emploi du temps, ainsi qu’une sorte de résignation tranquille, m’empêchent d’écrire davantage, bien que les idées, les pensées et les rêveries me submergent. Avoir tout son temps pour n’en rien faire : voici le luxe ultime que je n’ai jamais cessé de briguer. Ce paragraphe contient beaucoup de « je ». Il paraît que parler de soi est très ennuyeux. Il paraît que de nombreuses choses sont devenues si ennuyeuses. Moi-même face à moi-même n’est pas la moindre. Mais c’est une matière comme une autre. Comme un artiste qui reçoit un bloc de granit informe et entreprend, jour après jour, d’y apercevoir de la beauté, puis tente de l’extraire. S’aimer soi-même n’est pas une mince affaire, mais cela aussi est sujet à caution. Je ne parle évidemment pas de cet amour dégoulinant de fausseté que l’on exhibe partout de nos jours. Chercher l’authenticité est sans doute l’un des plus grands défis de toute démarche créative. Écrire sur soi, c’est tenter de saisir des fragments de vérité dans un monde saturé de faux-semblants. Tout comme un sculpteur extrait une forme d’un bloc de pierre brute, l’écrivain doit dégager l’essence de ses pensées, souvent enfouies sous des couches de conventions et de préjugés. Cette entreprise est parsemée de doutes et d’hésitations. Chaque mot posé sur le papier semble parfois insuffisant, chaque phrase imparfaite. Mais c’est dans cette quête imparfaite que réside la véritable beauté de l’art. Accepter l’imperfection, embrasser la vulnérabilité, c’est là que l’écriture trouve son pouvoir unique de révélation et de transformation. Et peut-être, en chemin, parvient-on à découvrir un peu plus de cette note juste, celle qui résonne avec sincérité et profondeur. Parfois, j’aimerais disposer d’une autre naïveté, une qui me permettrait de m’exprimer sur des sujets extérieurs comme il est de mode, ou de convention. Ignorer totalement , en évoquant la laideur ou la beauté d’un paysage, d’une rue, d’un visage, d’une main, que tout cela n’a rien à voir avec qui je suis. Mais c’est désormais impossible. Comme beaucoup qui me connaissent le pensent, je ramène tout à moi-même. Ce qu’ils ignorent, c’est que ce moi-même est une béance, un trou noir, un fleuve d’encre et de peinture, pas grand-chose d’autre.|couper{180}