avril 2023

Carnets | avril 2023

04 avril 2023

Lecture de Rabelais, souvenir de Musil, pensée du chat maigre et digestion lente du désastre : ce journal du 3 avril explore la perte de repères, la fragmentation, le doute, avec l’humour grave d’un homme à l’écoute du monde — même quand il est en miettes.|couper{180}

Carnets | avril 2023

La maison abandonnée

Illustration : Peinture d'Adolf Hoffmeister. Je me souviens, on m'avait demandé de dessiner une maison, et je n'avais pas su me représenter autre chose qu'une vieille masure abandonnée. Cela avait choqué la maîtresse. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mes camarades avaient dessiné des maisons qui rassemblaient de nombreux signes indiquant qu'elles étaient habitées. Il y avait des rideaux aux fenêtres, des pots de fleurs sur les balcons, un jardin entretenu, une partie réservée aux légumes, un potager, dans d'autres des massifs floraux, du linge séchant sur une corde à linge, il y avait aussi une niche pour le chien, un ballon attendant sa partie sur un carré de pelouse, il y avait beaucoup de signes indiquant la présence des habitants de ces maisons. La mienne ne possédait rien de tout cela. C'était une masure isolée, au bord d'une falaise, il n'y avait que des béances à la place des portes et fenêtres. Pas de jardin mais une étendue plate s'étendant à l'infini d'un coté et l'océan de l'autre. J'étais assez content de ce dessin, il représentait parfaitement l'idée que j'avais retrouvée en moi-même d'une maison. La maitresse fronçait les sourcils, mes camarades me donnaient quelques avis et conseils sur la façon dont j'aurais encore pu l'améliorer. Mais je ne voulais rien changer. Pour tout l'or du monde je n'y aurais rien changé. Cette maison comme elle était me plaisait. J'avais réussi à dessiner mon idée je ne voulais pas modifier quoique ce soit. Je pense que j'étais assez buté à cette époque déjà. C'est lors d'une rencontre dans un bar de la Bastille à Paris, dans les années 90 que je compris enfin pourquoi ce dessin d'enfant avait choqué la maitresse et avait attiré les moqueries ou la compassion de mes camarades de classe. L'homme avec lequel je trinquais parlait d'une voix douce avec un accent argentin, il était peintre et restaurateur d'objets anciens. Au bout d'un moment il me dévisagea et la chaleur avec laquelle il le fit m'effraya. Cette bonté qu'il avait dans le regard m'était littéralement insupportable. J'aurais pu être méchant à ce moment là je crois mais je ne sais pas pourquoi, la curiosité l'emporta sur l'agacement. Il dû s'apercevoir de mon dilemme intérieur car il me dit : -Dans une maison il faut qu'il y ait une porte fermée que l'on puisse ouvrir. S'il n'y a pas de porte ça veut dire que tout le monde, n'importe quoi peut entrer dans la maison. Cela veut dire que tout peut l'envahir. Il faut une porte et il faut aussi un gardien qui décide ou non d'ouvrir la porte, tu comprends ? Non je ne comprenais pas ce qu'il disait bien sûr. A cette époque de ma vie j'avais déjà enduré beaucoup de drames de tragédies, et j'étais encore en vie malgré tout. Je me sentais tellement fort, je croyais qu'à n'importe quel moment j'aurais toujours cette force pour évacuer n'importe qui, n'importe quoi de la maison dont il me parlait et que j'associais à ce dessin d'autrefois. Le fait qu'elle reste abandonnée me plaisait toujours autant. J e n'avais pas envie de la voir habitée, de la voir se modifier, avec des rideaux aux fenêtres, des pots de fleurs sur des margelles, une niche, un chien, des légumes, des fleurs que l'on couperait pour placer dans des vases. Rien de toutes ces choses ne m'attirait. J'aimais l'image romantique de cette maison ouverte aux quatre vents, pour moi c'était la plus belle des maisons. Elle semblait déclencher cette émotion particulière associée à l'idée de maison. Une émotion dans laquelle j'aimais revenir. Et donc, tout ce que l'on pourrait me proposer pour changer d'émotion, d'avis, pour essayer d'influencer ce changement de point de vue me devenait aussitôt hostile. Sans doute que cette résistance créait, à elle seule, une bonne partie de mon agacement vis à vis de la voix douce, de ce regard compatissant. Il ria, puis il reposa son verre et je le vis sortir de l'établissement. Je me sentis soulagé. Et en même temps ma curiosité était piquée. Je revins de nombreuses fois dans ce même bar au cours des mois qui suivirent mais je ne revis pas l'homme. Ce ne fut que cinq années plus tard, et alors que j'entrais dans le même bar par hasard, que je le revis. Nous étions en 95 et beaucoup de choses s'étaient produites dans ma vie depuis notre conversation. Il me reconnu aussitôt et cela me fit plaisir. Je n'avais pas pensé que de le revoir me ferait plaisir, j'avais plutôt imaginé autre chose, comme une sorte de confrontation. Peut-être trouver les mots qui transformeraient sa putain de bonhommie en grimace, ce regard compatissant en ahurissement ou je ne sais quoi. Enfin je crois que j'aurais aimé le déstabiliser, juste pour qu'il éprouve ne serait-ce qu'une hésitation, un doute sur sa manière d'être, sa manière d'agir avec les inconnus. On ne devrait pas regarder les gens ni leur parler avec autant de bonté, je trouvais cela louche voilà tout. C'est ce que je pensais encore certainement en 1995 jusqu'à le retrouver à nouveau en face de moi dans le même bar. - -Toujours la même maison abandonnée me dit-il avec malice cette fois. tu n'as pas eu envie de mettre une porte ? Puis il éclata de rire et ce fut moi qui fut déstabilisé. C'était un rire cruel. L'homme s'était métamorphosé du tout au tout depuis la dernière fois que je l'avais vu. En l'observant plus attentivement je vis que sa tenue était bien moins soignée que la fois précédente, ses chaussures étaient abîmées, son col de chemise était sale, il puait. -Tu trouves que j'ai changé me dit-il comme s'il lisait dans mes pensées. Et bien tu as raison, j'ai changé, je ne suis plus le même homme, la vie m'est passée dessus comme elle passe sur tout le monde et regarde je suis comme ta maison abandonnée, je suis exactement comme elle, et pourtant je vois bien que ça ne te convient pas vraiment n'est-ce pas ? Il avait raison. Mon agacement était retombé presque aussitôt que j'avais remarqué son état, ma voix aussi avait changé, elle devenait douce, et une émotion familière m'envahissait que je ne me défendis pas cette fois d'éprouver. Une immense sympathie, brutale tant elle s'engouffrait soudain en moi. Je ne pouvais strictement rien faire pour l'évacuer. Je n'en éprouvais même pas l'envie. L'homme était exactement à l'image de ma maison abandonnée. Enfin, il dû encore lire dans mes pensées, il me mis une main sur l'épaule et me dit, ne te fies pas à l'apparence, je suis en plein travail en ce moment, un travail de restauration difficile qui me demande beaucoup d'énergie, mais qui va me rapporter une véritable fortune Il sourit en clignant d'un œil . Je suis juste descendu boire un café pour prendre une pause, ces vêtements c'est mon uniforme de travail, je n'ai pas pris la peine de me changer. Il avait repris la même voix douce qu'autrefois, et son regard était de nouveau compatissant, avec un je ne sais quoi de malice. C'est ainsi que notre amitié commença vraiment avec cet homme qui, je l'appris plus tard, se nommait Lui Ansa.|couper{180}

Carnets | avril 2023

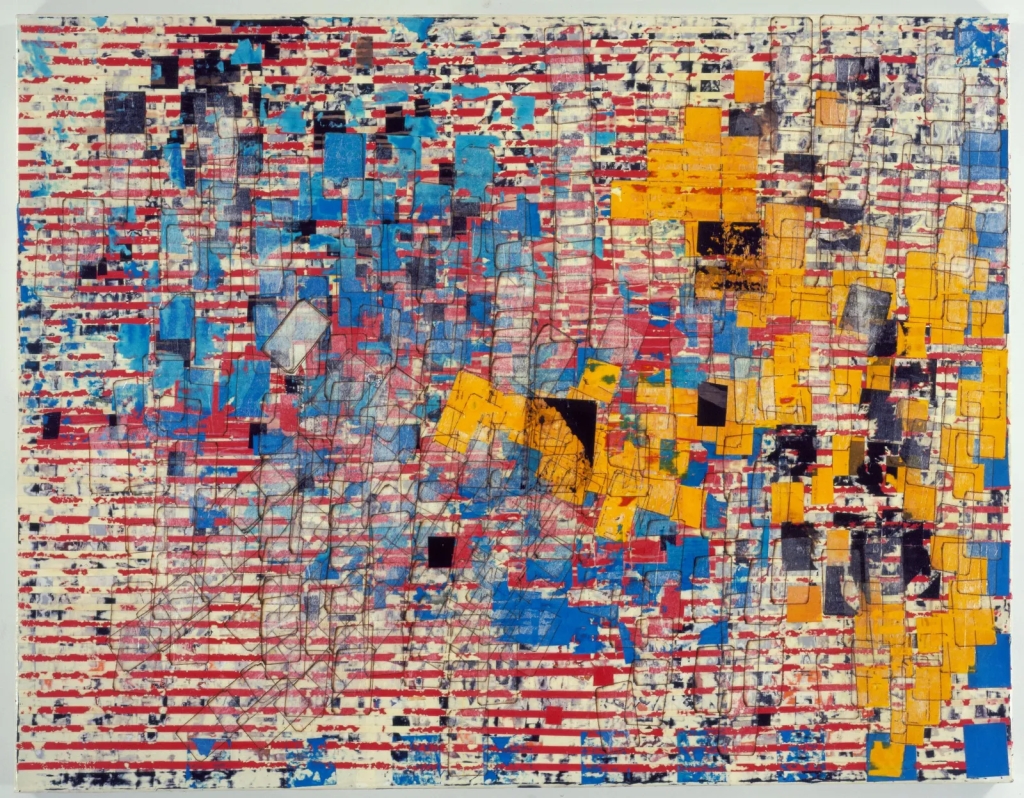

Peindre la ville

L’idée classique de la peinture de paysage dissimule une bonne part de ce que sont la ville, la campagne dans notre présent. Comment regardons-nous ces deux entités, sinon comme on nous a appris à les regarder ? Peut-être faut-il parfois effectuer un pas de côté, se déconnecter du passé, adhérer enfin au présent. Peut-être faut-il revoir notre copie en tant que peintre, et s’arrêter quelques instants pour aller à la rencontre de ce qui se crée aujourd’hui et qui raconte aussi une histoire de la ville ou de la campagne. Une histoire tout aussi importante, pertinente, que celle qui nous fut racontée par les plus grands peintres du paysage autrefois. Parmi les artistes les plus reconnus actuellement, Mark Bradford propose sa propre idée de la ville. L’une de ses œuvres, Scream, réalisée en 2015, a été vendue 4,3 millions $ chez Sotheby’s. La plupart de ses travaux sont monumentaux et constitués de matériaux de récupération (du papier notamment) que Mark trouve autour de son atelier. Natalie Obadia, une des actrices majeures de l’art contemporain – puisqu’elle fut durant plusieurs années vice-présidente du Comité professionnel des galeries d’art, connue pour ses galeries à Paris et Bruxelles, et notamment la représentation du travail de Martin Barré – a déclaré en 2019 que Mark Bradford était l’un des plus grands artistes contemporains. Mark Bradford est Américain, né en 1961 à Los Angeles. Il a obtenu un BFA (1995) et un MFA (1997) du California Institute of the Arts de Valencia. Bradford transforme des matériaux récupérés dans la rue en collages et installations de la taille d’un mur, qui répondent aux réseaux impromptus – économies souterraines, communautés de migrants ou appropriation populaire d’espaces publics abandonnés – qui émergent dans une ville. S’inspirant de la composition culturelle et géographique diversifiée de sa communauté du sud de la Californie, le travail de Bradford puise autant dans son parcours personnel – en tant que coiffeur de troisième génération – que dans la tradition de la peinture abstraite développée dans le monde entier au XXe siècle. Les vidéos de Bradford et les collages de papier multicouches, ressemblant à des cartes, font référence non seulement à l’organisation des rues et des bâtiments du centre-ville de Los Angeles, mais aussi à des images de foules, allant des manifestations pour les droits civiques des années 1960 aux protestations contemporaines concernant les questions d’immigration. Mark Bradford a reçu de nombreux prix, dont le prix Bucksbaum (2006), le prix de la Fondation Louis Comfort Tiffany (2003) et le prix de la Fondation Joan Mitchell (2002). Il a été inclus dans des expositions majeures au Los Angeles County Museum of Art (2006), au Whitney Museum of American Art à New York (2003), à REDCAT à Los Angeles (2004), et au Studio Museum à Harlem, New York (2001). Il a participé à la 27e Biennale de São Paulo (2006), à la Biennale de Whitney (2006), et à « inSite : Pratiques artistiques dans le domaine public » à San Diego (Californie) et Tijuana (Mexique) en 2005. Bradford vit et travaille à Los Angeles. Et pourtant, personne ne connaît cet artiste – notamment parmi mes élèves – et souvent, au-delà de la sphère de mes ateliers, personne ne connaît Mark Bradford. Comme personne ne connaît Amy Sillman, Gerhard Richter, Julie Mehretu, Wade Guyton, Tauba Auerbach, Gunther Förg, Katharina Grosse, Sterling Ruby, Charline Von Heyl. Les plus grands noms de l’art contemporain dans le domaine de l’abstraction sont pour le public totalement inconnus. Ils ne le sont que pour une minorité d’amateurs d’art, de galeristes, de marchands et de collectionneurs. N’est-ce pas stupéfiant ? Il y a un abîme entre le public et l’art contemporain. Peut-être en a-t-il toujours plus ou moins été ainsi. Peut-être que Léonard de Vinci, Lippi, Botticelli ne furent connus à leur époque que par une élite. Peut-être que la notoriété met du temps à pénétrer le goût des foules. Peut-être aussi que tout dépend de la manière dont on communique sur l’art, suivant les époques. Peut-être aussi que parfois, l’art est encore trop souvent réservé à une toute petite minorité. L’art contemporain est ignoré par la plupart des gens, soit parce qu’on n’en parle pas suffisamment dans les médias classiques, soit parce qu’il faut faire un effort pour s’y intéresser, et que lorsqu’on s’y intéresse, le parcours pour obtenir des informations n’est pas toujours aisé. Il y a peut-être encore une raison supplémentaire que j’observe en me promenant sur le Net à la recherche d’informations sur ces artistes : leur appartenance à des minorités sexuelles, au mouvement queer, au féminisme (et oui, encore au XXIe siècle), leur opposition au consensus du genre, leurs opinions politiques. La question à se poser ensuite, c’est pourquoi ces artistes sont remarqués par les galeristes, par les collectionneurs, souvent proches du monde de la finance, de l’argent, du luxe. À mon avis, c’est parce qu’une minorité se reconnaît plus ou moins dans une autre. Mais ce n’est évidemment que mon humble avis. N’empêche qu’il existe bel et bien un art contemporain dans le domaine de la peinture abstraite – une prolongation d’une histoire, une lignée – qui se tient au-delà des clivages politiques, même si elle les met parfois un peu plus en exergue. Cette histoire nous enrichit, nous propose de voir le monde différemment, de changer le monde en même temps que de regard. Ce n’est pas spectaculaire. C’est quelque chose de progressif, de lent. Et puis, quand une génération pense avoir compris le travail d’un artiste, une autre vient plus tard, le revisite, trouve encore autre chose, en adéquation avec sa propre actualité. (Notamment le cas Obadia-Barré.) Dans le fond, quand je repense aussi à cette bonne idée d’avoir désiré participer à un atelier d’écriture – cela commençait par écrire sur la ville –, une boucle se boucle. Ce que j’ai appris dans cet atelier, c’est qu’il faut sans cesse avoir l’envie de renouveler son regard, de se remettre en question sur notre façon d’interpréter le réel, que celui-ci soit au présent, au passé ou au futur. Écrire la ville n’est pas différent de peindre la ville. Il s’agit de le faire simplement, avec son temps, avec les moyens mis à notre disposition – même s’il s’agit de très peu de choses, de matériaux de récupération, d’un vocabulaire pauvre. Peut-être aussi que le point commun, celui qui pousse les artistes, les écrivains par-delà les générations, est aussi une chose très simple : ôter de soi la complication, chercher à examiner de quoi elle est constituée, trouver la simplicité, rendre compte d’une émotion le plus simplement possible.|couper{180}

Carnets | avril 2023

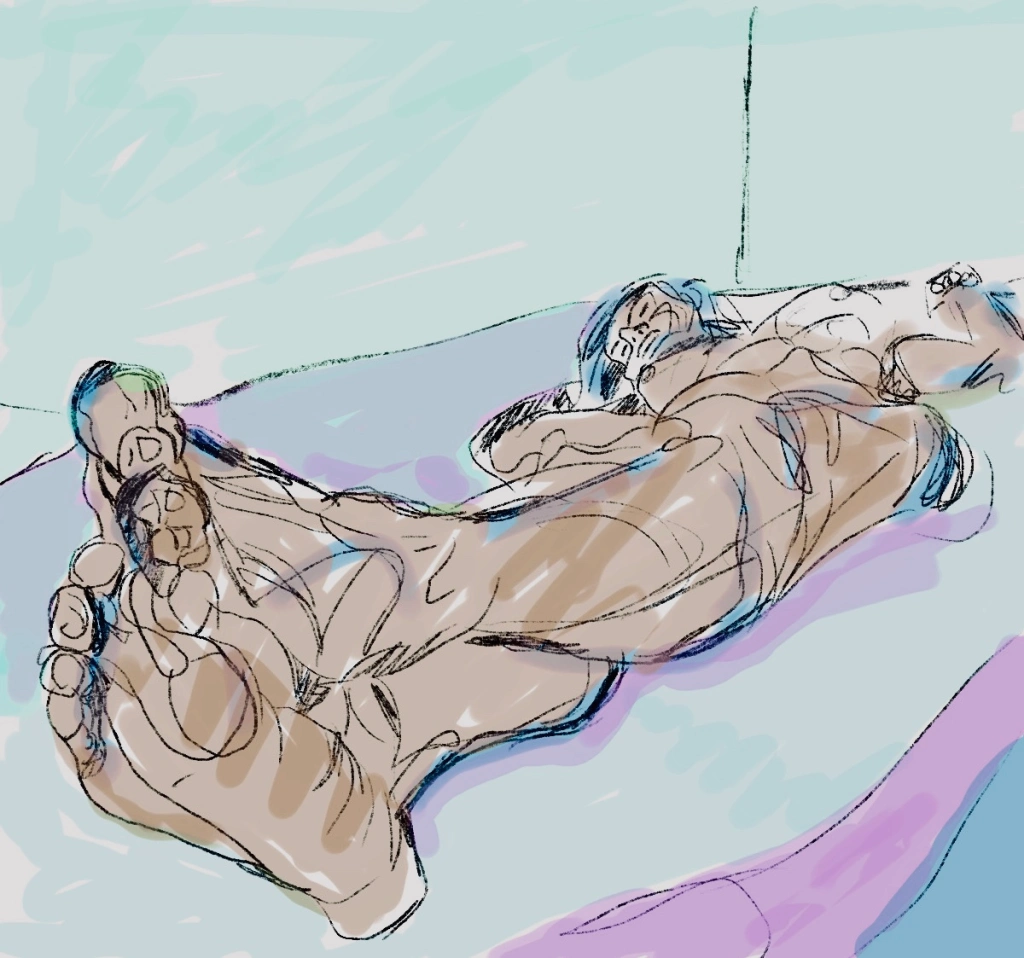

Ponctuation, silences, corps

Des gens très bien qui peuvent vivre sans ponctuation. Les Grecs, par exemple, avant qu’ils ne s’amusent à séparer les mots grâce aux blancs. Par exemple. Ensuite, à quoi ça sert de ponctuer ? Y a-t-il encore suffisamment de typographes, d’éditeurs, qui s’en soucient, puisque ce sont eux au final qui ponctuent à la place des auteurs ? Nous serions dépossédés du pouvoir de ponctuer vraiment, comme de tout pouvoir de pondération ? L’auteur devenu quantité négligeable dans le grand univers des rotatives ? Il faut parfois lui flanquer un point sur le i, une barre au t, et bien d’autres petits signes caractéristiques et autres pattes de mouche, et des virgules, et des points-virgules, et encore, quand ce ne sont pas ceux d’interrogation ou d’exclamation ! De plus, en matière de ponctuation, il semble que chacun désormais n’en fasse plus qu’à sa tête, ou à sa guise – c’est devenu semblable – que tout le monde, à part les experts, les aficionados de ce code ésotérique, voire hermétique – jugulaire jugulaire – s’en foute. Ceci dit, on peut tout de même en parler, un peu, de la ponctuation comme de la pondération, du poids des mots, sans le choc forcément des photos, des images, du paraître. S’en parler à soi-même déjà, faire le point sur la ponctuation. Tu ne sais pas ponctuer, pas plus que pondérer tes propos, c’est un fait désormais avéré. Tu es excessif en quasiment tout, surtout en mauvaise foi, ou alors le contraire d’un seul coup. Gouffres et sommets depuis toujours, et il en sera probablement ainsi jusqu’à la fin des fins. La ponctuation est-elle en relation avec la pondération ? C’est drôle que ça vienne soudain s’inscrire ainsi en tout cas, si tu ne l’avais pas écrit tu n’y aurais pas pensé. Une écriture pondérée, bien ponctuée, claire, compréhensible par le plus grand nombre. Servile. Ou qui se moque de la pondération, de la clarté, de la ponctuation, comme du monde dans son ensemble. Une écriture de pitre pitoyable ou de génie, quelle importance de se soucier de l’intersection – mauvais génie, mauvais daemon – Une écriture qui ne tient compte que de sa propre règle, qui s’invente au fur et à mesure, au fil de l’eau. Reprends ça, ne lâche pas l’affaire, tu tiens sûrement quelque chose, il faut juste fatiguer les doigts, sentir le corps au-delà de toutes ces foutaises – ton corps – au-delà de la ponctuation, au-delà de la pondération, au-delà de la compréhension, au-delà de tous les silences – mon corps – sans majuscule, tout minuscule comme il se doit, au-delà des silences, mon corps… Que dire sur le corps qui ne soit pas encore un discours vide, un discours pour discourir, un discours sans substance véritable, un discours à côté de la plaque ? Que dire pour retrouver le corps, lui laisser la parole ou – un vrai silence ? – Rien. Il ne faut surtout pas t’en mêler. Attendre, ne pas se presser, écouter, lire, relire, se relire, observer comment il réagit à toutes ces choses que tu mets en place pour lui couper la parole, pour le bâillonner : tous ces obstacles, tous ces silences, toutes ces pensées, tous ces rêves, tous ces cauchemars, tous ces désirs, toutes ces frustrations, toutes ces opinions, tous ces sentiments. Oui, ce sont bien des silences terrifiants qu’ainsi tu opposes à un autre silence : ton corps et toi, un dialogue de muets. À moins que ça ne soliloque. Mais qui parle ici, en nos noms ? L’égocentrique, le narcissique, l’enfant, l’adolescent, le vieux, l’âme, l’esprit, la prétention, l’orgueil, la tristesse, le malheur, la souffrance d’être ainsi dissocié du monde comme dissocié de mon corps, cet inconnu. Car, quel que soit ce que tu veux penser comme corps, tu ne fais jamais que de le penser, sans plus rien sentir. Comme si, toute la journée, moi et mon corps, tel que moi l’imagine, comme si tout cela n’était qu’une suite de silences empilés, chaque jour, jour après jour, comme des briques, pour fabriquer un mur. Un mur entre moi et moi, entre mon corps et mon corps, entre le mot et l’objet, le mot et le sujet. Ce qui, au bout du compte – penses-tu ? veux-tu ? rêves-tu ? te mens-tu ? – fera disparaître tout sujet pour de bon. Une vie imaginaire VS une vie réelle. Un jeu de ping-pong. La mort gagne. C’est elle qui remporte le pompon. Une vie dans laquelle la joie comme la souffrance ne sont plus que des données pour alimenter l’avatar, une existence parallèle, virtuelle. Cette possibilité existe : de passer toute une vie à côté de mon corps, de ne pas le voir, de le mépriser, d’en être si déçu (surtout à partir de la cinquantaine). Mais de quel corps parles-tu encore, que tu ne saches rien ou tout ? Tu t’imagines, c’est plus fort que toi, mais à la fin c’est le corps qui gagne, quand il te lâche. Quand il se lâche lui-même. Il te lâche déjà, celui que tu nommais mon corps et qui ne fut qu’enveloppe vide, courrier mal adressé, courrier qui ne s’adresse à personne, dont l’expéditeur n’est personne également. Retour à l’envoyeur. Il est tout à fait possible de passer à côté de cette réalité une vie entière, en s’illusionnant, en se créant un corps à son propre corps défendant, en même temps qu’une mauvaise foi en cette réalité. Et si tu commences à t’interroger ce matin sur la ponctuation, sur la pondération, sur le poids des choses, est-ce que tu ne te sens pas proche soudain d’évoquer un autre poids, celui dont tu évites de peser l’existence : mon corps ? À qui appartient-il vraiment ce corps, si tu lui retires tout ce qu’il n’est pas, ne sera jamais ? Et encore faut-il utiliser le bon verbe, la bonne ponctuation, pour se poser les bonnes questions, celles surtout qui ne demandent pas de réponse. À qui est le corps ? Cela revient au même. Avoir, appartenir, posséder, tous ces termes si détestables, qui sont devenus tellement détestables avec le temps. Mon corps et le temps, mon corps et mon temps, deux illusions. Tu te compliques tellement la vie pour ne pas voir que tu es un corps, avant d’être ce que tu crois être, penser, parler, faire, vivre. Tu t’inventes sans relâche quantité de mensonges pour ne pas voir – en face – la matière dont tu es constitué. Tu crées des profils, des avatars, des personnages, et même des auteurs, chaque jour différents, pour fuir la réalité de mon corps, la réalité de ma mort, la fatalité, l’inéluctabilité qu’entraînent aussitôt ces deux mots : corps et mort. Dans le vaste ciel plane, effectue des spirales, le cormoran. Pâques est passé et rien. Pas de renaissance cette fois. Pas d’illusion. Pas d’espoir. Pas de simagrée, pas d’entourloupette. Peut-être que, finalement, tu te rapproches du corps. Tu deviens un peu plus chaque jour mon corps. Tu es le corps, comme tu es la mort. Sauf que la vie attendue (en échange, comme dans tout bon deal) ne vient pas, cette fois. Tu coules à pic dans ce corps-à-corps, dans l’abîme de l’insignifiance des idées, des pensées, et cette fois le ridicule ne te sauvera pas. Tu ne pourras pas te cacher derrière le ridicule, l’éprouver avec délice comme s’il s’agissait de renaître grâce à lui, comme après chaque trempe qui te laisse au sol quelques jours, quelques mois, mais dont tu as pris le pli de toujours te relever. Marche ou crève. Mon corps, encore. Il a toujours été là, avec lui-même. Si seul avec lui seul. Mon corps. Quelques intersections avec le corps d’autrui n’ont jamais permis l’oubli vraiment. Sauf ces vertiges délicieux et effroyables qu’offrent toute intersection, tout croisement, tout carrefour. Le choix d’une route comme d’un corps à prendre. Déplacement du corps, s’asseoir, s’allonger, se remettre debout, marcher encore, apprendre ainsi le pas, la cadence, arpenter. Partir de la ponctuation et parvenir soudain à cet exercice d’écriture ne te fait pas ciller, mon corps, plus à présent. Dans le grand flux général, les prétextes comme les vérités, l’insignifiant comme l’important, l’utile et l’inutile, semblent enfin (à jamais ?) gommés, si enfin mon corps me pardonne, mon corps se pardonne, mon corps bouge, mon corps danse, mon corps jouit, mon corps se gave, mon corps s’illumine, mon corps lévite, mon corps, dans le temps qui lui reste, avant de s’effondrer en cendres, en poussière, avant d’être emporté sous terre, ou aux quatre vents, ou sur la mer, ou dans l’azur, ou mangé, ou avalé sans y penser, ou mon corps et moi, amis enfin dans l’heure de tous les renoncements ; nous récupérerons l’espoir fou d’être voués au Grand Corps, celui qui ne sera pas pensé unique, mais sidéral, grand, uni, vers, déesse Mère, papa Père, enfin bref, tout ce qui restera derrière. Derrière les silences, mon grand corps, à l’aise pour se détendre enfin, se dilater à l’infini, le repos sans virgule, ni point, ni pondération, ni ponctuation.|couper{180}

Carnets | avril 2023

cerné par les misères.

Bien qu'en plus grande part ne soit concerné la lectrice et le lecteur qui, tant bien que mal, tente, comme on peut de suivre les chroniques désastreuses, grotesques, absurdes, absconses et ridicules de ce blog très décousu, sans queue ni tête, et, finalement, désolant, l'obstination pugnace de son auteur- peut-être est-elle d'ailleurs l'unique personnage digne de cette appellation- l'obstination dis-je donc, parvient enfin à sa limite ou l'invente ou la crée (elle n'en est plus à cela près) pour ses besoins quand elle en éprouve , soudain, l'impérieux besoin d'en avoir besoin. Cernée par la misère ambiante elle résista vaillamment, l'obstination, ( Hourras, bravos ici ) aussi valeureusement n'en doutez que Durandal au bras de Roland à Roncevaux, qui, après voir donné du cor, fut débordé de toutes parts par les belliqueux maures, autrement dits aussi inflation, taxes, décrets, charges de tout acabit, tandis qu'au même instant Anne, la sœur Anne, appuyée sur ses créneaux, du haut de son donjon, dodelinant du cou, (joli port de tête en passant) se lamente encore et toujours de ne rien voir venir, c'est normal, il fait nuit. Ainsi donc par les maures, par la misère, par la nuit, par Toutatis et Parmesan, ne reste que peu de chose sinon rien que les mots à lire, à dire, à explorer, à expérimenter , pour jouer, pour rire, pour ne pas trop vite rendre son tablier, plier bagages, mettre un point sur le i, une barre au t, un terme au terme, tirer le rideau, murmurer nada ou basta , s'enfoncer dans le sol, se faire tout petit, s'enterrer, se pendre, aller se faire voir ailleurs, déguerpir, prendre les jambes à son cou, se crever les yeux, tirer une dernière fois la langue, faire la nique ã la lune, roter, péter, fienter, pisser, être à jeun, se doucher se raser, s'ėpiler, s'épouiller , s'habiller- l'urgence ennemie, ainsi tenue à distance, on prendra bien le temps - attaché, ligoté, pieds et poings liés au bûcher des vanités, de relever le menton, de garder tête haute, et, d'un œil borgne ( aussi nommé royal en ce royaume aveugle), voir, une dernière fois, ce qui nous entoure, l'environnement catastrophique, toute cette misère qui ne vient pas que de l'intériorité, qui n'est pas qu'inventée, mais que, en grande partie sinon la principale , on aura laissée pénétrer, soit par générosité, soit par crainte, par solitude, soit par inadvertance, soit par ignorance, ou bien par bêtise tout bonnement. L'artiste, le poète, le marginal, le gueux, le laissé pour compte, le dépossédé, doit vivre régulièrement , comme à tempérament, l'écartèlement, la question, le bûcher, la crucifixion, c'est ainsi, et la modernité ni changera rien qui n'est qu'un trompe-couillon, un voile que l'on serait sot de qualifier de pudique tant il est devenu lâcheté, férocité larvée, tromperie, iniquité. Quoi, qu'un individu ne chante pas le même air que ses contemporains est-il donc toujours intolérable à notre époque qu'à celle de François Villon, même si , bien sûr , c'en est fini du gibet de Montfaucon, du guet qu'on rosse au coin des rues, des joyeuses beuveries sans modération. Mais bien sûr, qui donc a dit qu'en changeant de téléphone on changerait de nature, quelle mocque ! Si la merde n'est plus dans le sillon des ruelles elle est belle et bien dans l'égout crée par toutes les normes, notamment de pensée et d'hygiène, dans le bien vivre ensemble si hypocritement nommé, tout comme la pensée nommée pensée, qui n'est rien désormais qu'une suite d'ennuyeux poncifs, des clameurs, des rumeurs, ânonnés par des perroquets (dont l'auteur comme tout à chacun ici- bas fait partie qui en douterait ? ) Si le grain ne meurt rien ne peut sortir de lui, sans doute est-ce à cause ou grâce à de telles phrases qu'on construit, d'une façon adroite ou bancale une vie, ou un blog, une entreprise, un pays, un livre. Le résultat final, le produit, n'est que d'un intérêt fort limité, c'est plutôt le voyage, les aventures, les émois, les lieux et les êtres rencontrés sur le trajet, la joie qui demeure et que l'on retrouve au terme, débarrassée de toutes les peines, les chagrins comme autant d' illusions, la joie et elle-l'obstination- qui, pour finir ne font qu'une seule et qui d'une seule voix, claire, entonne, écoute-la, lectrice lecteur, le bel adieu.|couper{180}

Carnets | avril 2023

La disparition

Le moi est haïssable, c’est entendu. Tellement que ça devient tendance. Sacré Blaise, va. Mais à force de vouloir s’en passer, on frôle parfois la farce, le théâtre grotesque. Une vraie bouffonnerie. Le nombre de ceux qui écrivent en traquant la première personne du singulier m’interloque. M’étonne. M’agace. À la longue, m’horripile. Et cette pseudo-disparition du « je » ne fait souvent que le renforcer — surtout quand on regarde de près ce qui se dit. « Ai cru bien faire. Verrai si demain pourrai mieux. Ai lu jusqu’au bout, adoré. » Tu parles d’un effacement. Alors non, je garde mon « je ». N’en déplaise aux ayatollahs de la littérature. Encore une fois, il y a l’esprit et il y a la lettre. Parfois mal adressée, mal reçue ? Va savoir. Et parfois, mieux vaut se taire que faire semblant de parler, même si l’on a l’air d’avoir tordu le cou au « je ». Le « je » reste une zone de turbulence tant qu’on n’a pas traité ce qu’il charrie. Le supprimer ne résout rien. Il faut surtout dissiper la difficulté d’être — et, si possible, y prendre plaisir. Prendre du recul sur soi, ce n’est pas fuir le moi : c’est tenter de le voir tel qu’il est, non tel qu’on voudrait qu’il soit. C’est une fois vu qu’on commence à voir. Et si l’on me parle de timidité ? Je rétorque : orgueil mal placé. Rien de plus.|couper{180}

Carnets | avril 2023

mystère du nom

Si nommer est un pouvoir, être nommé peut être une bénédiction et une malédiction. Tout changement procure un espoir et une crainte. Changer de nom, prendre un pseudonyme, un nom d'artiste par exemple, m'a toujours posé problème. Il en allait d'une responsabilité sur quoi ne pas faillir : assumer le nom donné comme on assume le monde donné. Car qui suis-je, ce fut toujours ce que je me disais quand j'y pensais, pour avoir le pouvoir, l'intelligence, la perspicacité nécessaires à modifier quoi que ce soit du donné. Ne serait-ce que remettre en question ce qui est donné pour réel, pour réalité. La "remise en question" est une expression perturbante. La question est toujours là. Il est possible que, plus d'une fois, on ait eu le sentiment de l'avoir résolue, mais en vérité pas tant que ça, puisque l'on éprouve cette envie régulière de la remettre en question. Remettre l'ouvrage sur le métier cent fois — et bien plus — fut l'un des principes fondamentaux de mon éducation. Le travail est ainsi associé à la répétition d'une tâche, toujours la même, à l'infini, dans un cadre de quatre saisons. Un programme implanté de longue date par des générations passées d'ouvriers, de journaliers, constituant les deux branches maîtresses de l'arbre généalogique familial. Changer de nom, c'est changer d’arbre : c’est à la fois perdre ses racines et leur porter atteinte. En y réfléchissant, mon amour des forêts, des arbres, vient peut-être d'une forme sublimée de résignation. Ne pouvant fuir un arbre, ni le couper, ni le brûler, autant remettre cent fois l'ouvrage sur le métier pour apprendre à l’adorer. Pour ne pas perdre son nom, inventer un amour en grande partie factice, ruser. N'est-ce pas aussi ce qui parachève le statut de chevalier chez Cervantes ? Après avoir dégotté une rosse comme monture, après s'être affublé d’un nom, d’une patrie, Don Quichotte invente sa Dulcinée de Toboso. C’est peu après qu’il pourra entamer ses différentes métamorphoses — du chevalier à la triste figure à Alonzo. Ce sera aussi l’apprentissage de ce que peut dissimuler — en premier lieu à soi-même — l’usage d’un nom dont on est affublé, et qui va avec une réalité de même nature. Apprendre à vivre dans un nom donné, c’est prendre à son compte la perception, faite de mensonges et de vérités, du monde dont est issu ce mot, ce nom. Dans ce cas, l’écarter ne peut s’effectuer qu’une fois que l’on en aura fait cent fois le tour, pour être bien certain de ne rien avoir oublié d’explorer, de comprendre, de connaître. L’espoir est tout entier ramassé dans le cent unième tour, dans la confiance aveugle attribuée à l’éclosion des œufs. Écrire, c’est donc tenter de nommer l’existant — et comme il est innombrable, proche d’innommable, comment sélectionner ce qu’on écrit ? Quelle importance va-t-on donner à ces choses, pour les extirper en premier lieu de ce que l’on considère important, banal, heureux, malheureux, etc. ? J’ai toujours pensé qu’il fallait se mettre au service de cette parole en soi qui désire s’exprimer telle qu’elle est, en premier lieu, afin de mieux pouvoir l’étudier. La difficulté est qu’on ne peut en même temps écrire et étudier ce qui s’écrit, et que l’on doive remettre cette seconde opération à "plus tard". L’urgence de la chose qui s’écrit est si impérieuse qu’elle relègue cette opération dans une temporalité plus fantasmée que probable. Un pays que l’on s’invente pour jamais n’y parvenir. Et dont, ainsi, sera maintenu un fantasme de virginité, comme l’effroi de la perdre.|couper{180}

Carnets | avril 2023

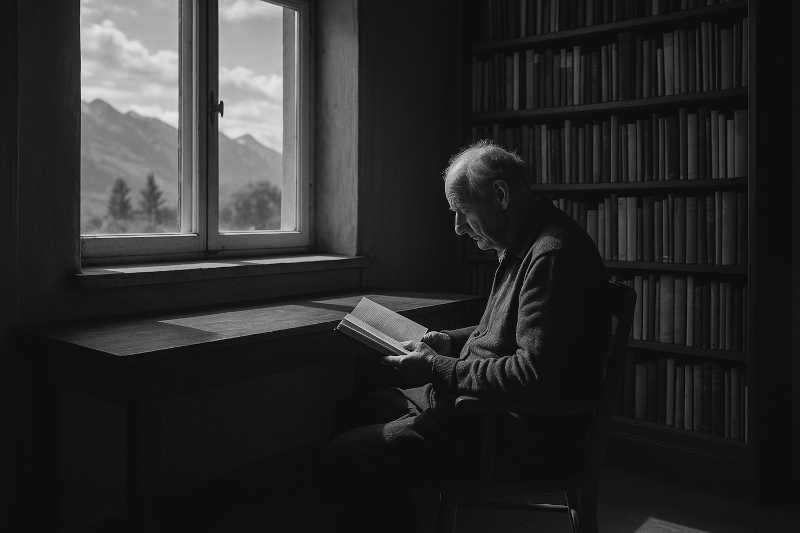

notes de lecture

Arrêt de bus lycée du Futuroscope, une vingtaine de minutes d'attente. Un bon week-end passé à deux, avec beau temps, et arbres en fleurs. Tout s’est bien déroulé, l'état d'esprit y est pour beaucoup. Mettre les soucis de côté, se rendre disponible, partager des silences et des rires, avec ce qu'il faut aussi de repli chacun pour recharger les batteries. Les enfants de 10 ans n'ont rien à voir avec l'enfant que j'étais à leur âge. Chaque génération nouvelle, hormis tout le mal qu’on peut dire ou penser du monde, effectue un saut quantique. On ne peut plus comparer les façons d’être, de raisonner ; on ne peut que les observer, en être parfois surpris, voire atterré. Mais c'est une affaire de lunettes : il faut penser à en changer, voir autrement sans comparer, ce qui n’est bien sûr pas facile. Je continue le livre d'Alain Ouaknin, Bibliothérapie, lire c’est guérir. Tout semble si juste concernant la notion de cercle, d'enfermement, le paradoxe que produit celui-ci : la sécurité, l'intégration au groupe, au dépens d'une forme d'identité, de liberté. Tout cercle produit ainsi un double mouvement centrifuge et centripète. Même un cercle où il serait question d'écriture, de lecture. Sans doute est-ce la raison principale qui explique ma volonté permanente de contradiction à l'intérieur de tout groupe, cercle — et à la fin, quand je sens que je dérange trop, que rien ne bouge, je m’éclipse. Mais pour m’enfermer presque aussitôt dans la solitude et l’auto-flagellation. Ce que je trouve de moins en moins rigolo, au bout du compte. Mais pourquoi voudrais-je que tout s’achève perpétuellement en blague, en farce, en comédie ? Plus jeune, je me ruais sur l’ironie comme un naufragé vers une bouée, mais la tristesse de celle-ci me semble tellement inutile désormais. Quitter joyeusement un groupe, un cercle — voilà ce qu’il faudrait toujours ne pas oublier de faire. Parvenus à la gare de Poitiers, le train pour Massy a plus d’une heure de retard prévue… encore un cercle : soixante-dix minutes, quatre mille deux cents secondes, combien de battements de cœur, combien d’étincelles susceptibles de créer une petite joie pour s’en sortir… ? À part continuer de lire, d’écrire, je ne vois pas autre chose. M. est fatigué, il joue sur sa tablette, s’agace ; je décide de ne pas m’en mêler. En deux jours, nous n’avons pas parlé de grand-chose. Nous avons été ensemble, voilà tout. On a ri, beaucoup. J’espère que ce sera pour lui un bon souvenir. Mais qu’est-ce qu’un bon souvenir ? C’est encore un concept que j’invente d’après mes bons souvenirs — ceux réels et surtout ceux fantasmés, déformés… Et cette question en suspens : à quoi ça rime ? Dans le Quichotte de Cervantes, de quoi est-il vraiment question sinon de nommer quelque chose — et surtout d’accepter que cette nomination soit fluctuante. Il ne s’agit ni plus ni moins que de "la sagesse de l’incertitude". Accepter le fait que rien ne soit certain, pas même l’incertain — n’est-ce pas une piste intéressante pour s’évader de tout cercle, toute prison ou dépression ? Vouloir nommer les choses et accepter simultanément que ce soit subjectif, faux, fluctuant, en suspens, provisoire… Ainsi, choisir le bon mot demande d’avoir pesé tous les pour ainsi que les contre, et de rester, malgré tout, dans un doute raisonnable. Se laisser la possibilité de changer d’avis sur un mot. D’où la relecture, encore une fois. Et aussi la forme en rond, de cercle, provenant d’une décision — soudain bizarre — qui pousserait à ne pas vouloir se relire. Bonne ambiance dans la voiture 8 du Ouigo : une bande de filles, la trentaine, certainement éprouvées par le retard, rivalisent de blagues crues. M. est absorbé dans un jeu sur sa tablette. Il n’a presque plus de batterie. On prendra un Uber à Massy pour rejoindre Le Mée-sur-Seine, ça ira plus vite que de reprendre un RER via Les Halles à Paris.|couper{180}

Carnets | avril 2023

10 avril 2023

Le dit c’est l’ennemi, ça c’est dit, contredire le dit est toujours possible, il est possible de redonner ainsi au verbe une dynamique, un vecteur, tu dis un truc et paf ! tout de suite dans la foulée, tu te contredis. Et vois là-bas ce qu’ils font du dit, ils dépècent les carrières de marbre, les forêts de chênes, pour graver des signes bien jolis mais qui n’ont pas de sens. Une fois que j’ai dit ça, c’est comme si je n’avais rien dit. Si personne ne vient me contredire, je crois que ça restera en l’état. Il y a bien des états dits de droit, des états de dits, pourquoi n’y aurait-il pas des états de contredit, de non-dit. des états sans foi ni loi comme dans les jours d’aujourd’hui. Surtout au printemps tout le monde dit comme c’est beau ici c’est le printemps tu as vu, il faut beaucoup de réflexe, un entraînement de chaque jour, chaque minute, pour oser dire et sans ciller -non je n’ai rien vu. Rien du tout. Histoire de donner une mince chance à la conversation, ou au moins à la contradiction. Mais tout le monde s’en fout, chacun s’en va dans son printemps à soi, hypnotisé par sa propre idée du beau, du renouveau, des bourgeons qui pètent ; il paraît que ça aide à supporter tout le reste.|couper{180}

Carnets | avril 2023

Les chroniques de voyage.

Certainement un art à part entière. Peut on vraiment s’improviser chroniqueur de voyage. Des tentatives effectuées, impression de malaise. C’est plus un bloc-notes qu’autre chose. Que devrait-on inscrire dans ces lignes qui ne paraissent pas aussitôt dérisoire, futile, soporifique. Se renseigner sur l’histoire et la géographie des lieux. Essayer de rejoindre une logique interne à ceux-ci. Peut-être. Ou alors utiliser un ton, la méchanceté par exemple. Me reviennent les propos de Stendhal sur Grenoble. Et non, aucun souvenir des chroniques italiennes. Par contre Grenoble, quelle hargne, quelle méchanceté, sans doute justifiée, puisqu’il y est né. Comme j’avais aimé lire ce genre de textes vers quarante…M’y intéresserais-je encore à plus de soixante… rien n’est moins sûr. D’ailleurs Henri Beyle, Stendhal, n’a jamais été un de mes auteurs favoris. Jamais haï, jamais adulé. Des souvenirs passables de Dominique Fernandez. Sur l’Italie également tiens. Mais trop ampoulé pour mon goût, trop de chichis, trop de littérature. Ce qui me fait remonter à des interrogations essentielles quant aux écrivains en général. On ne sait jamais trop pour la plus grande partie comment ces gens vivent, mangent, baisent et chient. Comment ils parviennent à gagner leur vie, comment ils vivent vraiment, et écrivent. C’est grâce aux romanciers américains, principalement Miller, Bukowsky, John Fante, que le rideau aura été tiré sur cette énigme. Encore que, c’est aussi de la littérature, que le narrateur n’est jamais tout à fait celui auquel on pense. Laurence Durrell ami d’Henri Miller et si opposé cependant dans la façon de raconter les voyages. Mac Orlan très poétique, trop sans doute, lorsque je l’avais lu jadis en même temps que Pierre Loti, et bien sûr Cendrars. Je n’ai pas cité Jack London. Pourtant il avait été d’un précieux secours lui aussi. Non pour écrire des chroniques de voyage, sauf si on considère qu’écrire est bel et bien une forme de voyage, d’aventure. Plus proche de notre époque il y a aussi Nicolas Bouvier et son merveilleux livre, « l’usage du monde », je l’avais emporté avec moi en m’en allant au delà du Bosphore en 1986. Un poids. Et puis j’ai du le prêter ou le donner à quelqu’un. Et en y repensant, c’est un livre qui me manque. Qu’il serait bon de retrouver|couper{180}

Carnets | avril 2023

Rabelais et la maison dorée

peinture Philippe MAYAUX c'est vers la fin du xv ème siècle que l'on redécouvre les peintures dites grottesques et dont le mot perdra un t avec les années. grottesques car elles ont été trouvées dans les sous-sols de la villa de l'empereur Néron à Rome , la villa Aurea, ou maison dorée. Il fallu pour les voir extraire bonne quantité de gravats car des thermes construites plus tardivement les occultaient. On en retrouve la trace dans les écrits de Vitruve, qui n'appréciait guère ce genre d'ornement , le considérant "immoral" au sens qu'on accordait à la morale de son époque- c'est à dire (déjà) une confusion entre morale et réalisme, notamment dans l'art pictural. ces peintures grotesques sont avant tout des ornements destinés à décorer des murs vides, de moindre importance dans les maisons et les palais. Les artistes de l'époque ont pu exprimer par leurs réalisations une forme de résistance à la doxa qui imposait de ne représenter que des figures aussi compréhensibles qu'harmonieuses ( au sens de l'harmonie comme goût d'une époque tout autant) On y trouve un mélange de formes appartenant à tous les règnes, végétal, minéral, animal, confondus. Comme ces figures d' ornements furent découvertes à la lueurs de torches dans des souterrains, proche de l'idée de grotte, elles furent nommées ainsi. Puis le sens premier aura dérivé vers une notion mêlant l'absurde, le risible et le monstrueux. On sait que Rabelais fit plusieurs voyages en Italie avec son protecteur. Jean du Bellay, il n'est donc pas délirant d'imaginer qu'il vit ces peintures et qu'il put alors goûter celles- ci avec un tout autre niveau de lecture que le fit ce pisse-froid de Vitruve. J'aime penser que son Pantagruel en bénéficia tout comme la forme et le contenu qu'il y insuffla. Car il y a bien quelque chose de grotesque au sens moderne du terme dans l'abracadabrant récit d'Alcofribas Nasier. En apparence seulement. Au delà de cette apparence il me semble tout à coup que c'est avec toute une métaphysique pré socratique voire néolithique que l'érudit se relie, et nous relie le lisant. On pourrait penser aussi à tout le mal qu'une nouvelle doxa fit à la peinture, et dont Duchamp fut le principal chantre avec son ready made. Mais d'un mal jaillit souvent un bien comme on le sait. Dans les années 60 la peinture de chevalet était devenue une sorte d'hérésie. L'anathème avait été jeté contre le motif, le sujet, la représentation essentiellement en France d'ailleurs. Certains peintres voulaient néanmoins continuer à peindre des tableaux, à raconter des histoires en peinture, je crois que j'ai déjà cité le cas de Gérard Garouste, on pourrait lui ajouter aussi celui de Philippe Mayaux. Sur l'illustration de ce billet, on voit des rats qui se sont rassemblés pour dissimuler le motif. Je pense qu'on pourrait rapprocher sa peinture comme celle de Garouste du genre grotesque dans le sens où ce n'est pas la réalité commune ( conditionnée politiquement, économiquement, esthétiquement ) qui impose le sujet de ce tableau mais là aussi une philosophie proche de cette même métaphysique dont je parle plus haut et qui relie l'homo sapiens depuis plus de 40 000 ans ã ces peintres grotesques, à Rabelais, Garouste, Mayaux, et, je l'espère vivement, moi-même.|couper{180}

Carnets | avril 2023

se dessaisir

une main de nouveau né qui empoigne fort et se dessaisit tout aussi vite. Peut-être que je voudrais revenir à cette sensation restée dans la main, en multipliant tous ces textes. Empoigner fort vivre, et en même temps dessaisir vite, ne rien garder mourir. En arrivant dans la salle de cours à Irigny j'ai ouvert la fenêtre pour aérer, peut-être capturer cet instant pour le relâcher ensuite. N'est-ce pas cela une photographie. vue d'une fenêtre.|couper{180}