Peindre la ville

L’idée classique de la peinture de paysage dissimule une bonne part de ce que sont la ville, la campagne dans notre présent. Comment regardons-nous ces deux entités, sinon comme on nous a appris à les regarder ? Peut-être faut-il parfois effectuer un pas de côté, se déconnecter du passé, adhérer enfin au présent. Peut-être faut-il revoir notre copie en tant que peintre, et s’arrêter quelques instants pour aller à la rencontre de ce qui se crée aujourd’hui et qui raconte aussi une histoire de la ville ou de la campagne. Une histoire tout aussi importante, pertinente, que celle qui nous fut racontée par les plus grands peintres du paysage autrefois.

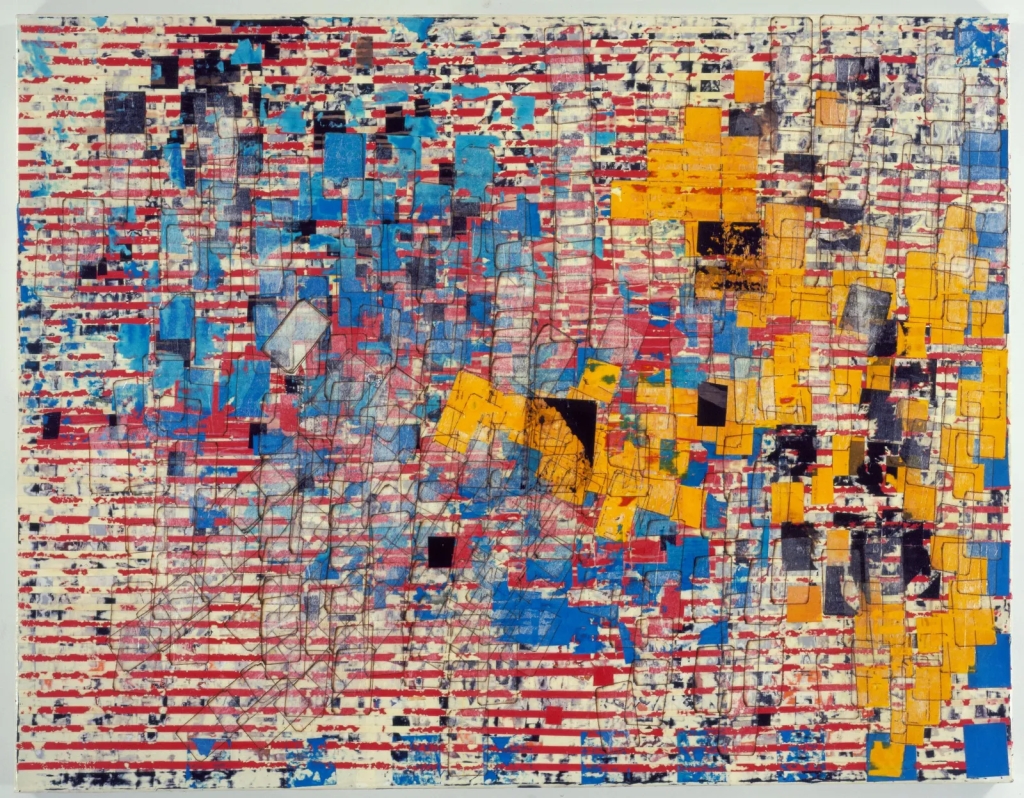

Parmi les artistes les plus reconnus actuellement, Mark Bradford propose sa propre idée de la ville. L’une de ses œuvres, Scream, réalisée en 2015, a été vendue 4,3 millions $ chez Sotheby’s. La plupart de ses travaux sont monumentaux et constitués de matériaux de récupération (du papier notamment) que Mark trouve autour de son atelier.

Natalie Obadia, une des actrices majeures de l’art contemporain – puisqu’elle fut durant plusieurs années vice-présidente du Comité professionnel des galeries d’art, connue pour ses galeries à Paris et Bruxelles, et notamment la représentation du travail de Martin Barré – a déclaré en 2019 que Mark Bradford était l’un des plus grands artistes contemporains.

Mark Bradford est Américain, né en 1961 à Los Angeles. Il a obtenu un BFA (1995) et un MFA (1997) du California Institute of the Arts de Valencia. Bradford transforme des matériaux récupérés dans la rue en collages et installations de la taille d’un mur, qui répondent aux réseaux impromptus – économies souterraines, communautés de migrants ou appropriation populaire d’espaces publics abandonnés – qui émergent dans une ville.

S’inspirant de la composition culturelle et géographique diversifiée de sa communauté du sud de la Californie, le travail de Bradford puise autant dans son parcours personnel – en tant que coiffeur de troisième génération – que dans la tradition de la peinture abstraite développée dans le monde entier au XXe siècle. Les vidéos de Bradford et les collages de papier multicouches, ressemblant à des cartes, font référence non seulement à l’organisation des rues et des bâtiments du centre-ville de Los Angeles, mais aussi à des images de foules, allant des manifestations pour les droits civiques des années 1960 aux protestations contemporaines concernant les questions d’immigration.

Mark Bradford a reçu de nombreux prix, dont le prix Bucksbaum (2006), le prix de la Fondation Louis Comfort Tiffany (2003) et le prix de la Fondation Joan Mitchell (2002). Il a été inclus dans des expositions majeures au Los Angeles County Museum of Art (2006), au Whitney Museum of American Art à New York (2003), à REDCAT à Los Angeles (2004), et au Studio Museum à Harlem, New York (2001). Il a participé à la 27e Biennale de São Paulo (2006), à la Biennale de Whitney (2006), et à « inSite : Pratiques artistiques dans le domaine public » à San Diego (Californie) et Tijuana (Mexique) en 2005. Bradford vit et travaille à Los Angeles.

Et pourtant, personne ne connaît cet artiste – notamment parmi mes élèves – et souvent, au-delà de la sphère de mes ateliers, personne ne connaît Mark Bradford. Comme personne ne connaît Amy Sillman, Gerhard Richter, Julie Mehretu, Wade Guyton, Tauba Auerbach, Gunther Förg, Katharina Grosse, Sterling Ruby, Charline Von Heyl.

Les plus grands noms de l’art contemporain dans le domaine de l’abstraction sont pour le public totalement inconnus. Ils ne le sont que pour une minorité d’amateurs d’art, de galeristes, de marchands et de collectionneurs. N’est-ce pas stupéfiant ?

Il y a un abîme entre le public et l’art contemporain. Peut-être en a-t-il toujours plus ou moins été ainsi. Peut-être que Léonard de Vinci, Lippi, Botticelli ne furent connus à leur époque que par une élite. Peut-être que la notoriété met du temps à pénétrer le goût des foules. Peut-être aussi que tout dépend de la manière dont on communique sur l’art, suivant les époques. Peut-être aussi que parfois, l’art est encore trop souvent réservé à une toute petite minorité. L’art contemporain est ignoré par la plupart des gens, soit parce qu’on n’en parle pas suffisamment dans les médias classiques, soit parce qu’il faut faire un effort pour s’y intéresser, et que lorsqu’on s’y intéresse, le parcours pour obtenir des informations n’est pas toujours aisé. Il y a peut-être encore une raison supplémentaire que j’observe en me promenant sur le Net à la recherche d’informations sur ces artistes : leur appartenance à des minorités sexuelles, au mouvement queer, au féminisme (et oui, encore au XXIe siècle), leur opposition au consensus du genre, leurs opinions politiques.

La question à se poser ensuite, c’est pourquoi ces artistes sont remarqués par les galeristes, par les collectionneurs, souvent proches du monde de la finance, de l’argent, du luxe. À mon avis, c’est parce qu’une minorité se reconnaît plus ou moins dans une autre. Mais ce n’est évidemment que mon humble avis.

N’empêche qu’il existe bel et bien un art contemporain dans le domaine de la peinture abstraite – une prolongation d’une histoire, une lignée – qui se tient au-delà des clivages politiques, même si elle les met parfois un peu plus en exergue. Cette histoire nous enrichit, nous propose de voir le monde différemment, de changer le monde en même temps que de regard. Ce n’est pas spectaculaire. C’est quelque chose de progressif, de lent. Et puis, quand une génération pense avoir compris le travail d’un artiste, une autre vient plus tard, le revisite, trouve encore autre chose, en adéquation avec sa propre actualité. (Notamment le cas Obadia-Barré.)

Dans le fond, quand je repense aussi à cette bonne idée d’avoir désiré participer à un atelier d’écriture – cela commençait par écrire sur la ville –, une boucle se boucle. Ce que j’ai appris dans cet atelier, c’est qu’il faut sans cesse avoir l’envie de renouveler son regard, de se remettre en question sur notre façon d’interpréter le réel, que celui-ci soit au présent, au passé ou au futur.

Écrire la ville n’est pas différent de peindre la ville. Il s’agit de le faire simplement, avec son temps, avec les moyens mis à notre disposition – même s’il s’agit de très peu de choses, de matériaux de récupération, d’un vocabulaire pauvre. Peut-être aussi que le point commun, celui qui pousse les artistes, les écrivains par-delà les générations, est aussi une chose très simple : ôter de soi la complication, chercher à examiner de quoi elle est constituée, trouver la simplicité, rendre compte d’une émotion le plus simplement possible.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | avril 2023

04 avril 2023

Lecture de Rabelais, souvenir de Musil, pensée du chat maigre et digestion lente du désastre : ce journal du 3 avril explore la perte de repères, la fragmentation, le doute, avec l’humour grave d’un homme à l’écoute du monde — même quand il est en miettes.|couper{180}

Carnets | avril 2023

La maison abandonnée

Illustration : Peinture d'Adolf Hoffmeister. Je me souviens, on m'avait demandé de dessiner une maison, et je n'avais pas su me représenter autre chose qu'une vieille masure abandonnée. Cela avait choqué la maîtresse. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mes camarades avaient dessiné des maisons qui rassemblaient de nombreux signes indiquant qu'elles étaient habitées. Il y avait des rideaux aux fenêtres, des pots de fleurs sur les balcons, un jardin entretenu, une partie réservée aux légumes, un potager, dans d'autres des massifs floraux, du linge séchant sur une corde à linge, il y avait aussi une niche pour le chien, un ballon attendant sa partie sur un carré de pelouse, il y avait beaucoup de signes indiquant la présence des habitants de ces maisons. La mienne ne possédait rien de tout cela. C'était une masure isolée, au bord d'une falaise, il n'y avait que des béances à la place des portes et fenêtres. Pas de jardin mais une étendue plate s'étendant à l'infini d'un coté et l'océan de l'autre. J'étais assez content de ce dessin, il représentait parfaitement l'idée que j'avais retrouvée en moi-même d'une maison. La maitresse fronçait les sourcils, mes camarades me donnaient quelques avis et conseils sur la façon dont j'aurais encore pu l'améliorer. Mais je ne voulais rien changer. Pour tout l'or du monde je n'y aurais rien changé. Cette maison comme elle était me plaisait. J'avais réussi à dessiner mon idée je ne voulais pas modifier quoique ce soit. Je pense que j'étais assez buté à cette époque déjà. C'est lors d'une rencontre dans un bar de la Bastille à Paris, dans les années 90 que je compris enfin pourquoi ce dessin d'enfant avait choqué la maitresse et avait attiré les moqueries ou la compassion de mes camarades de classe. L'homme avec lequel je trinquais parlait d'une voix douce avec un accent argentin, il était peintre et restaurateur d'objets anciens. Au bout d'un moment il me dévisagea et la chaleur avec laquelle il le fit m'effraya. Cette bonté qu'il avait dans le regard m'était littéralement insupportable. J'aurais pu être méchant à ce moment là je crois mais je ne sais pas pourquoi, la curiosité l'emporta sur l'agacement. Il dû s'apercevoir de mon dilemme intérieur car il me dit : -Dans une maison il faut qu'il y ait une porte fermée que l'on puisse ouvrir. S'il n'y a pas de porte ça veut dire que tout le monde, n'importe quoi peut entrer dans la maison. Cela veut dire que tout peut l'envahir. Il faut une porte et il faut aussi un gardien qui décide ou non d'ouvrir la porte, tu comprends ? Non je ne comprenais pas ce qu'il disait bien sûr. A cette époque de ma vie j'avais déjà enduré beaucoup de drames de tragédies, et j'étais encore en vie malgré tout. Je me sentais tellement fort, je croyais qu'à n'importe quel moment j'aurais toujours cette force pour évacuer n'importe qui, n'importe quoi de la maison dont il me parlait et que j'associais à ce dessin d'autrefois. Le fait qu'elle reste abandonnée me plaisait toujours autant. J e n'avais pas envie de la voir habitée, de la voir se modifier, avec des rideaux aux fenêtres, des pots de fleurs sur des margelles, une niche, un chien, des légumes, des fleurs que l'on couperait pour placer dans des vases. Rien de toutes ces choses ne m'attirait. J'aimais l'image romantique de cette maison ouverte aux quatre vents, pour moi c'était la plus belle des maisons. Elle semblait déclencher cette émotion particulière associée à l'idée de maison. Une émotion dans laquelle j'aimais revenir. Et donc, tout ce que l'on pourrait me proposer pour changer d'émotion, d'avis, pour essayer d'influencer ce changement de point de vue me devenait aussitôt hostile. Sans doute que cette résistance créait, à elle seule, une bonne partie de mon agacement vis à vis de la voix douce, de ce regard compatissant. Il ria, puis il reposa son verre et je le vis sortir de l'établissement. Je me sentis soulagé. Et en même temps ma curiosité était piquée. Je revins de nombreuses fois dans ce même bar au cours des mois qui suivirent mais je ne revis pas l'homme. Ce ne fut que cinq années plus tard, et alors que j'entrais dans le même bar par hasard, que je le revis. Nous étions en 95 et beaucoup de choses s'étaient produites dans ma vie depuis notre conversation. Il me reconnu aussitôt et cela me fit plaisir. Je n'avais pas pensé que de le revoir me ferait plaisir, j'avais plutôt imaginé autre chose, comme une sorte de confrontation. Peut-être trouver les mots qui transformeraient sa putain de bonhommie en grimace, ce regard compatissant en ahurissement ou je ne sais quoi. Enfin je crois que j'aurais aimé le déstabiliser, juste pour qu'il éprouve ne serait-ce qu'une hésitation, un doute sur sa manière d'être, sa manière d'agir avec les inconnus. On ne devrait pas regarder les gens ni leur parler avec autant de bonté, je trouvais cela louche voilà tout. C'est ce que je pensais encore certainement en 1995 jusqu'à le retrouver à nouveau en face de moi dans le même bar. - -Toujours la même maison abandonnée me dit-il avec malice cette fois. tu n'as pas eu envie de mettre une porte ? Puis il éclata de rire et ce fut moi qui fut déstabilisé. C'était un rire cruel. L'homme s'était métamorphosé du tout au tout depuis la dernière fois que je l'avais vu. En l'observant plus attentivement je vis que sa tenue était bien moins soignée que la fois précédente, ses chaussures étaient abîmées, son col de chemise était sale, il puait. -Tu trouves que j'ai changé me dit-il comme s'il lisait dans mes pensées. Et bien tu as raison, j'ai changé, je ne suis plus le même homme, la vie m'est passée dessus comme elle passe sur tout le monde et regarde je suis comme ta maison abandonnée, je suis exactement comme elle, et pourtant je vois bien que ça ne te convient pas vraiment n'est-ce pas ? Il avait raison. Mon agacement était retombé presque aussitôt que j'avais remarqué son état, ma voix aussi avait changé, elle devenait douce, et une émotion familière m'envahissait que je ne me défendis pas cette fois d'éprouver. Une immense sympathie, brutale tant elle s'engouffrait soudain en moi. Je ne pouvais strictement rien faire pour l'évacuer. Je n'en éprouvais même pas l'envie. L'homme était exactement à l'image de ma maison abandonnée. Enfin, il dû encore lire dans mes pensées, il me mis une main sur l'épaule et me dit, ne te fies pas à l'apparence, je suis en plein travail en ce moment, un travail de restauration difficile qui me demande beaucoup d'énergie, mais qui va me rapporter une véritable fortune Il sourit en clignant d'un œil . Je suis juste descendu boire un café pour prendre une pause, ces vêtements c'est mon uniforme de travail, je n'ai pas pris la peine de me changer. Il avait repris la même voix douce qu'autrefois, et son regard était de nouveau compatissant, avec un je ne sais quoi de malice. C'est ainsi que notre amitié commença vraiment avec cet homme qui, je l'appris plus tard, se nommait Lui Ansa.|couper{180}

Carnets | avril 2023

Ponctuation, silences, corps

Des gens très bien qui peuvent vivre sans ponctuation. Les Grecs, par exemple, avant qu’ils ne s’amusent à séparer les mots grâce aux blancs. Par exemple. Ensuite, à quoi ça sert de ponctuer ? Y a-t-il encore suffisamment de typographes, d’éditeurs, qui s’en soucient, puisque ce sont eux au final qui ponctuent à la place des auteurs ? Nous serions dépossédés du pouvoir de ponctuer vraiment, comme de tout pouvoir de pondération ? L’auteur devenu quantité négligeable dans le grand univers des rotatives ? Il faut parfois lui flanquer un point sur le i, une barre au t, et bien d’autres petits signes caractéristiques et autres pattes de mouche, et des virgules, et des points-virgules, et encore, quand ce ne sont pas ceux d’interrogation ou d’exclamation ! De plus, en matière de ponctuation, il semble que chacun désormais n’en fasse plus qu’à sa tête, ou à sa guise – c’est devenu semblable – que tout le monde, à part les experts, les aficionados de ce code ésotérique, voire hermétique – jugulaire jugulaire – s’en foute. Ceci dit, on peut tout de même en parler, un peu, de la ponctuation comme de la pondération, du poids des mots, sans le choc forcément des photos, des images, du paraître. S’en parler à soi-même déjà, faire le point sur la ponctuation. Tu ne sais pas ponctuer, pas plus que pondérer tes propos, c’est un fait désormais avéré. Tu es excessif en quasiment tout, surtout en mauvaise foi, ou alors le contraire d’un seul coup. Gouffres et sommets depuis toujours, et il en sera probablement ainsi jusqu’à la fin des fins. La ponctuation est-elle en relation avec la pondération ? C’est drôle que ça vienne soudain s’inscrire ainsi en tout cas, si tu ne l’avais pas écrit tu n’y aurais pas pensé. Une écriture pondérée, bien ponctuée, claire, compréhensible par le plus grand nombre. Servile. Ou qui se moque de la pondération, de la clarté, de la ponctuation, comme du monde dans son ensemble. Une écriture de pitre pitoyable ou de génie, quelle importance de se soucier de l’intersection – mauvais génie, mauvais daemon – Une écriture qui ne tient compte que de sa propre règle, qui s’invente au fur et à mesure, au fil de l’eau. Reprends ça, ne lâche pas l’affaire, tu tiens sûrement quelque chose, il faut juste fatiguer les doigts, sentir le corps au-delà de toutes ces foutaises – ton corps – au-delà de la ponctuation, au-delà de la pondération, au-delà de la compréhension, au-delà de tous les silences – mon corps – sans majuscule, tout minuscule comme il se doit, au-delà des silences, mon corps… Que dire sur le corps qui ne soit pas encore un discours vide, un discours pour discourir, un discours sans substance véritable, un discours à côté de la plaque ? Que dire pour retrouver le corps, lui laisser la parole ou – un vrai silence ? – Rien. Il ne faut surtout pas t’en mêler. Attendre, ne pas se presser, écouter, lire, relire, se relire, observer comment il réagit à toutes ces choses que tu mets en place pour lui couper la parole, pour le bâillonner : tous ces obstacles, tous ces silences, toutes ces pensées, tous ces rêves, tous ces cauchemars, tous ces désirs, toutes ces frustrations, toutes ces opinions, tous ces sentiments. Oui, ce sont bien des silences terrifiants qu’ainsi tu opposes à un autre silence : ton corps et toi, un dialogue de muets. À moins que ça ne soliloque. Mais qui parle ici, en nos noms ? L’égocentrique, le narcissique, l’enfant, l’adolescent, le vieux, l’âme, l’esprit, la prétention, l’orgueil, la tristesse, le malheur, la souffrance d’être ainsi dissocié du monde comme dissocié de mon corps, cet inconnu. Car, quel que soit ce que tu veux penser comme corps, tu ne fais jamais que de le penser, sans plus rien sentir. Comme si, toute la journée, moi et mon corps, tel que moi l’imagine, comme si tout cela n’était qu’une suite de silences empilés, chaque jour, jour après jour, comme des briques, pour fabriquer un mur. Un mur entre moi et moi, entre mon corps et mon corps, entre le mot et l’objet, le mot et le sujet. Ce qui, au bout du compte – penses-tu ? veux-tu ? rêves-tu ? te mens-tu ? – fera disparaître tout sujet pour de bon. Une vie imaginaire VS une vie réelle. Un jeu de ping-pong. La mort gagne. C’est elle qui remporte le pompon. Une vie dans laquelle la joie comme la souffrance ne sont plus que des données pour alimenter l’avatar, une existence parallèle, virtuelle. Cette possibilité existe : de passer toute une vie à côté de mon corps, de ne pas le voir, de le mépriser, d’en être si déçu (surtout à partir de la cinquantaine). Mais de quel corps parles-tu encore, que tu ne saches rien ou tout ? Tu t’imagines, c’est plus fort que toi, mais à la fin c’est le corps qui gagne, quand il te lâche. Quand il se lâche lui-même. Il te lâche déjà, celui que tu nommais mon corps et qui ne fut qu’enveloppe vide, courrier mal adressé, courrier qui ne s’adresse à personne, dont l’expéditeur n’est personne également. Retour à l’envoyeur. Il est tout à fait possible de passer à côté de cette réalité une vie entière, en s’illusionnant, en se créant un corps à son propre corps défendant, en même temps qu’une mauvaise foi en cette réalité. Et si tu commences à t’interroger ce matin sur la ponctuation, sur la pondération, sur le poids des choses, est-ce que tu ne te sens pas proche soudain d’évoquer un autre poids, celui dont tu évites de peser l’existence : mon corps ? À qui appartient-il vraiment ce corps, si tu lui retires tout ce qu’il n’est pas, ne sera jamais ? Et encore faut-il utiliser le bon verbe, la bonne ponctuation, pour se poser les bonnes questions, celles surtout qui ne demandent pas de réponse. À qui est le corps ? Cela revient au même. Avoir, appartenir, posséder, tous ces termes si détestables, qui sont devenus tellement détestables avec le temps. Mon corps et le temps, mon corps et mon temps, deux illusions. Tu te compliques tellement la vie pour ne pas voir que tu es un corps, avant d’être ce que tu crois être, penser, parler, faire, vivre. Tu t’inventes sans relâche quantité de mensonges pour ne pas voir – en face – la matière dont tu es constitué. Tu crées des profils, des avatars, des personnages, et même des auteurs, chaque jour différents, pour fuir la réalité de mon corps, la réalité de ma mort, la fatalité, l’inéluctabilité qu’entraînent aussitôt ces deux mots : corps et mort. Dans le vaste ciel plane, effectue des spirales, le cormoran. Pâques est passé et rien. Pas de renaissance cette fois. Pas d’illusion. Pas d’espoir. Pas de simagrée, pas d’entourloupette. Peut-être que, finalement, tu te rapproches du corps. Tu deviens un peu plus chaque jour mon corps. Tu es le corps, comme tu es la mort. Sauf que la vie attendue (en échange, comme dans tout bon deal) ne vient pas, cette fois. Tu coules à pic dans ce corps-à-corps, dans l’abîme de l’insignifiance des idées, des pensées, et cette fois le ridicule ne te sauvera pas. Tu ne pourras pas te cacher derrière le ridicule, l’éprouver avec délice comme s’il s’agissait de renaître grâce à lui, comme après chaque trempe qui te laisse au sol quelques jours, quelques mois, mais dont tu as pris le pli de toujours te relever. Marche ou crève. Mon corps, encore. Il a toujours été là, avec lui-même. Si seul avec lui seul. Mon corps. Quelques intersections avec le corps d’autrui n’ont jamais permis l’oubli vraiment. Sauf ces vertiges délicieux et effroyables qu’offrent toute intersection, tout croisement, tout carrefour. Le choix d’une route comme d’un corps à prendre. Déplacement du corps, s’asseoir, s’allonger, se remettre debout, marcher encore, apprendre ainsi le pas, la cadence, arpenter. Partir de la ponctuation et parvenir soudain à cet exercice d’écriture ne te fait pas ciller, mon corps, plus à présent. Dans le grand flux général, les prétextes comme les vérités, l’insignifiant comme l’important, l’utile et l’inutile, semblent enfin (à jamais ?) gommés, si enfin mon corps me pardonne, mon corps se pardonne, mon corps bouge, mon corps danse, mon corps jouit, mon corps se gave, mon corps s’illumine, mon corps lévite, mon corps, dans le temps qui lui reste, avant de s’effondrer en cendres, en poussière, avant d’être emporté sous terre, ou aux quatre vents, ou sur la mer, ou dans l’azur, ou mangé, ou avalé sans y penser, ou mon corps et moi, amis enfin dans l’heure de tous les renoncements ; nous récupérerons l’espoir fou d’être voués au Grand Corps, celui qui ne sera pas pensé unique, mais sidéral, grand, uni, vers, déesse Mère, papa Père, enfin bref, tout ce qui restera derrière. Derrière les silences, mon grand corps, à l’aise pour se détendre enfin, se dilater à l’infini, le repos sans virgule, ni point, ni pondération, ni ponctuation.|couper{180}