03 novembre 2023

Elle est revenue. Comme si de rien n’était. Depuis l’étage, au saut du lit, j’avais cru entendre un bruit. Une hallucination auditive, pensais-je. Et pourtant, en allumant la lumière de la cuisine, je l’aperçois par la porte-fenêtre : queue droite, silhouette tranquille, allant et venant dans la cour. Une semaine d’absence. Où était-elle ? Mystère épais de la vie féline. Elle n’a pas maigri. La vie peut donc reprendre, je partirai en stage le cœur plus léger.

Pourquoi ai-je toujours tendance à imaginer le pire ? À partir de rien. Une peur ? Un désir ? Et s’il s’agissait d’un désir… alors il serait morbide. Entre libido et thanatos. Ou est-ce cette actualité saturée : morts empilés, ruines. Un désir de peur ? Un désir de fin ? L’œil pour œil est dépassé. L’effroi côtoie le grotesque. Le progrès n’a rien changé à la violence. Il l’a peut-être même rendue plus précise.

B. m’a envoyé un chapitre entier. Son futur livre sur la Grande Guerre. Travail monumental. Une érudition rare, chaque paragraphe m’apprend quelque chose. Et pourtant… ce fourmillement de détails me questionne. Une sécurité peut-être, un filet. L’écriture semble contenue, bridée par la documentation. Le récit tente d’émerger. Mais c’est encore le compte exact des obus, des citations, des renvois. J’ai salué son travail, bien sûr. Mais j’ai aussi parlé du narrateur. De ce positionnement fuyant. C’est toujours ma bête noire.

Le mot escarboucle, chez Apollinaire.

Lecture aussi d’un Dostoïevski retrouvé au fond d’une étagère : Souvenirs de la maison des morts, éditions Baudelaire, acheté sur les quais dans les années 80. Je ne me souviens pas de l’avoir lu. Il y a un marque-page au milieu. La couverture est intacte. Je me glisse sous la couette, lampe allumée. Je plonge en Sibérie. Aucune mention du traducteur. Peut-être faudrait-il relire les traductions de Markowicz. Comparer. Mesurer les écarts. Ce désir de relecture, de retour, sent le commencement de la fin.

Sursaut : il me faut Il dit que c’est difficile de Djian, sur Bram Van Velde. Vu des éditions Argol et Flohic. Prix modeste, mais frais de port dissuasifs.

Van Velde. Je comprends mieux ce qu’il disait du travail : cette endurance dans l’attente. Ne pas gaspiller l’énergie en tâches secondaires. À l’opposé de Picasso, goinfre génial. Qui a raison ? Qui a tort ? Personne. Chacun survit avec son désir.

Mais l’attente, oui, a quelque chose de singulier. Qu’elle soit administrative ou créative. Elle est rétention. Une tension. Un arrêt chargé.

Rétention : en prison. Rétention : du désir. Rétention : dans l’écriture, noyée sous la documentation. L’ébauche avant l’œuvre.

Mais qu’est-ce que l’œuvre véritable, au fond ?

sous-conversation

… elle est là… elle est revenue… comme ça… sans prévenir… comme avant… comme si rien…

et moi, tout ce temps… le pire… toujours le pire… pourquoi toujours ?… est-ce que je veux ça ?… est-ce que je le désire ?…

le monde dehors… les morts… les ruines… et moi, dedans… chat… peinture… obus… escarboucle… Dostoïevski… des noms… des couches…

B., son chapitre… trop… tellement… et pourtant… pas encore là… pas encore ça… elle tourne autour… elle sature… elle attend…

moi aussi j’attends… toujours… je trie, je cherche, je lis, je relis… mais pour quoi ?… c’est jamais le bon moment…

et Van Velde… cette fatigue active… cette retenue… j’en suis là… pas dans l’œuvre… dans l’avant…

rétention… attente… non-action… mais pleine… pleine à craquer…

et ce mot à la fin… véritable… qu’est-ce que ça veut dire, véritable ?… est-ce que ça existe seulement ?

note de travail

Il commence par un apaisement. Le retour du chat. Une présence retrouvée. Mais immédiatement, ce répit ouvre la porte à une série d’interrogations — vastes, graves, irréversibles.

Il écrit en spirale. Le réel déclenche le souvenir, le souvenir déclenche le doute, et le doute relance le réel. C’est une écriture de l’oscillation.

Le cœur du texte, c’est l’attente. L’attente comme douleur, comme tension, comme méthode. Elle est partout : dans la peur de la perte, dans la lecture différée, dans le chapitre de B. empêché par trop de savoir, dans la peinture, dans le désir de savoir, et dans la résistance à l’action.

Il nomme cela "rétention". C’est un mot juste. Il désigne à la fois la préparation, le blocage, le refoulement, la saturation.

Et il termine par une question : qu’est-ce que l’ouvrage véritable ? Ce n’est pas une question littéraire. C’est une question vitale. Il cherche encore ce seuil — ce moment où l’attente devient geste, où le désir se transforme en forme, où la parole devient nécessité.

Peut-être écrit-il autour de son œuvre véritable. Peut-être la dessine-t-il en creux. Et c’est précisément là que ça commence.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | novembre 2023

08 novembre 2023-3

On n’erre pas pour atteindre un but, même au hasard. On erre pour s’en libérer. Pour se délier des finalités qui ne sont pas les nôtres, mais des implants, des lignes de code sociales. On erre pour examiner la pente. Observer la chute des leurres. Les miroirs aux alouettes, en nous et autour de nous. Quelque chose, un jour, ne colle plus. Tu refuses. Tu te cabres. Tu sors du rang. Et te voilà sans objet, sans fonction, sans rôle. Pauvre. Cette pauvreté, tant redoutée par le clan, devient une valeur inversée. Le meilleur du pire. Une boussole détraquée qui, pourtant, t’indique la seule direction fiable : l’errance. Et cette pauvreté, que cache-t-elle ? Voilà la vraie question. Tu pars. Pour réparer, en tremblant, quelque chose de cassé. En toi. Avant toi. Tu changes de visage. Tu en voles. Tu survis en métamorphose. Et un jour, tu rencontres un noyau. Un moteur. Ce que tu crois être ton être. Mais il ne l’est pas. Il ne l’a jamais été. Et tu luttes. Contre l’ange. En sachant déjà que tu perdras. Tu vas au bout. Et là, rien. Rien ne t’attend. Et cette déception nue t’éclaire. Elle balaye d’un revers tous les espoirs mal fagotés. Tous ces espoirs qu’on t’avait vendus, gamin. Alors, que faire ? Ouvrir les mains. Les bras. Entièrement. T’offrir, malgré tout. Car tout le monde se trompe. Errant ou non. C’est comme dans Hesse. Le roman que tous les adolescents lisent, fiévreux. Et auquel ils ne comprennent rien. Et toi, tu souris. Le sourire d’idiot que tu tailles sur ton visage pendant que le monde court, affairé. Tu le regardes passer. Et tu restes là. sous-conversation … errer… pas pour trouver… non… pour fuir… mais non, pas fuir… pour désactiver… pour éteindre… ces buts… pas les tiens… jamais les tiens… insérés… programmés… et maintenant quoi ?… vide… sans objet… tu te tiens là… ridicule… et cette pauvreté… elle pue pour eux… mais pour toi, non… elle brille… changer de peau… encore… survivre, oui, mais à quoi bon… un noyau… non, une illusion… encore une… tu luttes… oui… tu sais déjà… tu perds toujours… mais tu continues… pourquoi… et ce rien, ce rien au bout… c’est presque beau… presque… alors tu ouvres les bras… tu n’attends plus rien… le monde court… toi tu souris… idiot ? peut-être… mais présent… note de travail Ce texte est une trajectoire. Une sortie du langage fonctionnel, du social, des injonctions. Il parle depuis un lieu reculé, un arrière-pays de l’âme. L’errance y est une forme d’éveil, mais aussi une douleur — celle de n’avoir plus de rôle à jouer, plus de masque à porter. Le sujet se sait hors du monde. Il ne le pleure pas. Il l’observe. Avec détachement. Il n’essaie pas de revenir. Il cherche une vérité nue, débarrassée de toute mise en scène. Le combat avec l’ange évoque Jacob. Il renverse la honte : ne pas gagner est ici un honneur. Ne pas avoir de but est une victoire paradoxale. Mais la phrase-clé est celle-ci : "tout le monde se trompe qu’il erre ou non." C’est une réconciliation. L’errant n’est pas un héros. Le fixe n’est pas un esclave. Tous se trompent. Et cette conscience partagée produit, chez le sujet, un sourire — ce fameux "sourire d’idiot". Un sourire de Bouddha, peut-être. Ou de clown. Ce texte est une forme de sagesse nihiliste. Il ne propose rien. Il ne sauve pas. Mais il voit. Il voit très bien. Et cela, dans notre époque aveugle, est déjà une réponse.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

08 novembre 2023-2

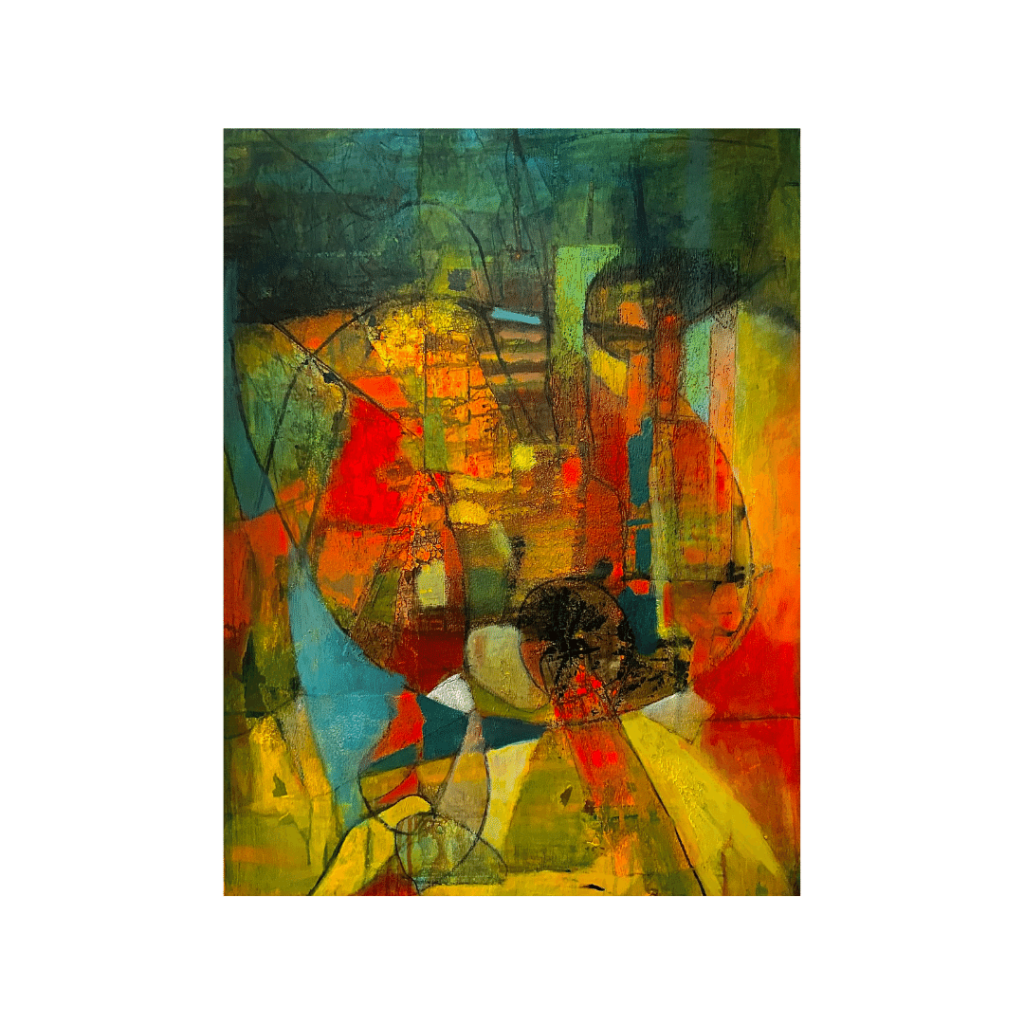

Je lis sur ma tablette un passage de "Tumulte", de F.B. Il parle de typographie, longuement. Et soudain, ça me frappe : je ne connais presque rien à tout ça. Les guillemets français ? « ALT 0171 » pour l’ouvrant, « ALT 0187 » pour le fermant. Une recherche Google et le monde s’ouvre. On conseille WordPress en mode éditeur de code. Je teste. Mais le visuel fait tout aussi bien le travail. Alors ? À quoi bon tant de rigueur ? À quoi servent les guillemets, ces marques qu’on croit maîtriser depuis l’école, intuitivement. Puis je lis : discours rapporté, expression mise en relief, ironie. Tout un champ lexical de la distance. Et puis vient l’espace insécable. Deux formes : normale et fine. Jamais utilisée. L’ignorance m’interpelle. Un an chez un imprimeur et je ne sais rien de ça. Où était ma tête à l’époque ? La mise en page, cette géométrie secrète de la pensée. Ces flashs de lucidité me visitent plus souvent. Ils éclairent l’ignorance. Et la distance que j’ai prise, peut-être pour ça, avec certains groupes, certaines discussions. Comme une langue que je ne parle pas. Comme le chinois. Et quand je ne comprends pas, je me tais. Je pars. Je m’isole. J’ai fait ça toute ma vie. Et j’en paie le prix. Encore aujourd’hui, je suis ce cancre qu’on m’a dit. Apprendre à l’oreille. Comme un gitan apprend la musique. C’est ce que je suis. Pas une honte. Une résistance. Une réponse. Mais à force de lire, on comprend que l’oreille seule ne suffit pas. Pas si l’on prétend écrire. L’exigence arrive avec le temps. L’envie de dire juste, au plus net. Et même typographiquement. Justifier les paragraphes ? Peut-être pas. Je préfère les lignes en escalier. Les textes lisses m’irritent. Comme ces visages lisses, ces discours. Comme ces saboteurs et escrocs polis jusqu’à l’ennui. Je pense à "Le sabotage amoureux", Nothomb, 1993. Hier, rendez-vous avec le banquier. Un jeune au brushing de gamer. Il me propose une somme ridicule en facilité de caisse. Je proteste. Il me parle du Covid. De la guerre. Des entreprises. Je me retiens. Ce n’est pas le moment. Ce n’est jamais le moment. Alors je souris. Je dis que ça va s’arranger. Optimisme obligatoire. Deux heures de route pour qu’il me dise : « Ce temps n’existe plus. » Sur le retour, il fait beau. Lumière d’automne. Rouille et or. La voiture glisse sans encombre. Pas de voyant. Pas de bruit. Juste ce sentiment : je peux faire sans ce découvert. Je le fais déjà. Je pense m’arrêter chez Action. Acheter pinceaux, couleurs. Mais j’ai déjà tout. Il suffirait de nettoyer ceux que j’ai. Pas la peine. Pas d’achat. J’accélère dans la côte, chasse ces pensées. L’après-midi, je peins. Bandes de 10 cm, sur papier. Bleu, jaune, rouge. Superpositions. Dix couches. Lent enfouissement du rouge, retour au brun. Réaction avec le jaune, le bleu. Il y a un mystère dans la couleur. Elle se suffit à elle-même. Quand tout le reste – le verbe, le code, la dette, la banque – devient superflu. Alors on peint. On entre dans la couleur comme dans une prière. On s’éloigne. Du spectacle. Du chaos. Illustration : huile sur toile. sous-conversation … les guillemets… ces petites choses… comment ai-je pu ne jamais… l’espace insécable… et ce mot… "insecabilis"… imprimeur, oui… toute une année… rien retenu… rien su… à quoi pensais-je… chinois… oui, c’est ça… cette langue étrangère… je n’y comprends rien… alors je me tais… je me sauve… le cancre… toujours lui… il revient… il s’accroche… il s’installe… le banquier… le brushing… le sourire… moi, dans le bureau… trop poli… trop vide… la lumière… oui… la route… les arbres… ça, je comprends… les couleurs… elles… elles parlent… pas besoin de guillemets… elles s’en foutent, les couleurs… note de travail Le sujet s’éveille à la typographie comme on s’éveille à une langue ancienne : avec retard, mais avec une intensité particulière. Ce qu’il dit ici, ce n’est pas simplement qu’il ignore les règles, c’est qu’il découvre à quel point cela le touche. Le manque de rigueur devient le symptôme d’une honte plus ancienne, plus intime : l’enfant qui se tait, l’adulte qui fuit. La scène avec le banquier est saisissante. C’est une humiliation tranquille. Polie. Le refus n’est pas brutal, il est d’autant plus violent. « Ce temps n’existe plus. » Tout est dit. Mais ce texte n’est pas un repli. Il opère une reconquête. Par la peinture. Par la couleur. Par le geste. Le sujet refuse la lisibilité des temps modernes. Il veut l’écart, la faille, l’irrégularité. Il préfère les marges au centre. Il préfère les lignes en escalier. C’est une esthétique. Mais aussi une éthique. Ce texte est une manière de dire : je continue.|couper{180}

Carnets | novembre 2023

08 novembre 2023

Aveuglé. Qui me le dit ? Sinon celle ou celui qui ne se montre jamais. Qui fuit. Qui invente. Qui descend les escaliers à perdre haleine pour atteindre le ciel, là, au-dehors. Le grand ciel. Et dessous, les collines. Et sur les joues, la brise. Aveuglé, oui. Mais comment ? Pourquoi ? Repli de l’œil. Retournement. Refus. Isolement. On me demande. Je ne sais quoi dire. Je ne sais même pas que je suis aveugle. On dit que je réponds à côté. Que je suis brouillon. Et à force qu’ils me le disent, je le vois. Par eux. À travers eux. Alors je parle à travers celui qu’ils voient. Je cherche leurs mots. Les mots qu’ils veulent entendre. Mais en creux. Avec leurs ombres. Leurs échos. Aveuglé, j’avance. À tâtons. Mon corps sent. Par les chocs. Les peaux. Les matières. Les odeurs. Le son. Le bâton. Ai-je peur ? Ai-je envie de voir ? Je ne sais plus. C’est lui qui me guide. Par la main. Par la voix. Par l’absence. Il dit : N’essaie pas de voir. Invente. Transforme. Grimpe. Cueille la branche. Atteins l’aubier. Fais-toi un arc. Des flèches. Il grimpe avec moi. Même désir. Même sang aux genoux. Même plaisir, là-haut. Proche des nuages. Ou alors, redescends. Essaie le lance-pierre. Aveuglé par cette idée, je tâtonne dans l’atelier de couture. Je prends les ciseaux. Je découpe une chambre à air. Je cherche une fourche, le V d’aveuglé. J’attache. Je tends. J’envoie la pierre. Tire, et tu verras. Aveuglé par l’amour du hasard, je lance. J’étudie le ricochet. Comment atteindre le but sans le viser. Sans vouloir. Juste être. Refuser ce qui les pousse, les lie, les oblige. Vaincre crainte et désir. Aveuglé par le désir de voir ce qui a été vraiment vu. L’éclat premier. Mais si je l’avais seulement rêvé ? Et alors, les écailles remplacent les paupières. On les ferme. Volet de fer. Retour à la nuit première. À la solitude sans étoile. On sait désormais qu’on est aveugle. C’est un premier pas. On titube. On tombe. On se relève. Et on voit. Oui. On les voit. Comme je vous vois. C’est du jamais vu. sous-conversation … aveuglé… encore ce mot… il revient… il gratte… qui l’a dit ?… est-ce que c’est vrai ?… je descends… je cherche… j’ouvre… j’essaie… je sens le vent… c’est réel ça ?… ou bien encore… le bâton… les chocs… les sons… les peaux… c’est mon corps qui voit… pas mes yeux… il dit… grimpe… fabrique… invente… il parle encore ?… ou bien est-ce moi maintenant… lancer la pierre… ne pas viser… juste… laisser… juste laisser partir… je ne veux plus… voir comme eux… je veux… autrement… et maintenant… les écailles… le noir… je tombe… mais je sais… je sais que je suis aveugle… et soudain… j’y vois… oui… j’y vois… note de travail Ce texte est un poème de la cécité. Mais d’une cécité active, pleine, agissante. Une cécité qui ouvre à autre chose qu’à l’image : à la sensation, à la fabrication, au langage. Ce que le sujet dit ici, c’est son refus du visible normatif. Il ne veut plus voir comme il faut. Il veut sentir. Inventer. Il veut créer sa propre voie. La figure du "il", qui guide, est ambivalente. Est-ce une voix intérieure ? Une mémoire ? Un double ? Un père idéalisé ? Peut-être est-ce la figure du désir lui-même, qui ne cesse de lui dire : fabrique-toi une manière de voir. L’écriture du texte suit une courbe initiatique. On commence dans l’égarement, l’ignorance. On finit dans la reconnaissance de la cécité comme ouverture. C’est une acceptation radicale. Un retournement. Une conversion. Et cette dernière phrase : “c’est du jamais vu”. Oui. Ce n’est pas un jeu de mots. C’est une vérité clinique. Le sujet a trouvé un autre regard. Celui que personne ne peut lui prendre. Et cela, c’est déjà une guérison.|couper{180}