09 décembre 2024

« Il ne faut pas avoir honte de se souvenir qu’on a été un « crevard », un squelette, qu’on a couru dans tous les sens et qu’on a fouillé dans les fosses à ordures [...]. Les prisonniers étaient des ennemis imaginaires et inventés avec lesquels le gouvernement réglait ses comptes comme avec de véritables ennemis qu’il fusillait, tuait et faisait mourir de faim. La faux mortelle de Staline fauchait tout le monde sans distinction, en nivelant selon des répartitions, des listes et un plan à réaliser. Il y avait le même pourcentage de vauriens et de lâches parmi les hommes qui ont péri au camp qu’au sein des gens en liberté. Tous étaient des gens pris au hasard parmi les indifférents, les lâches, les bourgeois et même les bourreaux. Et ils sont devenus des victimes par hasard. »

— Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, 1978

Il écrit aussi comme la prison l’a aidé pour écrire. Ou peut-être ce que l’on attend comme prétexte pour écrire. Il est tout à fait possible également— toute proportion gardée — que je comprenne désormais bien mieux la notion de prétexte pour faire ceci ou cela. Ou plutôt ne pas le faire. La jeunesse a besoin de prétexte, comme la violence. Mais le prétexte n’a jamais été vraiment une raison, même pas une excuse.

Repense encore une fois à tout ça, en écoutant cette émission sur Chamalov ( France Culture) sur la route de Saint-Donat à ces années passées d’une chambre d’hôtel à une autre, à l’indigence volontaire dans laquelle je me suis obligé de vivre sous prétexte que l’art, la peinture, l’écriture exigeait que l’on assassine ce qui nous est le plus cher pour récupérer des boyaux, fabriquer des cordes de violon. D’où l’expression joue moi un p’tit air de violon, aller. Une prétention à l’exacte mesure du total manque de confiance en soi. Qu’aurais-je supporté encore pour avoir ne serait-ce que le droit d’écrire une seule ligne sans m’en rendre malade, je n’en ai jamais eu le droit alors je l’ai pris voilà tout. Avec l’effroyable suite de conséquences que l’acte d’écrire provoque. Ecrire c’est provoquer, je suis toujours parti de ce principe, rien ne dit qu’il soit bon ou nécessaire voire utile. C’est comme pisser dans un violon parfois aussi.

Il fait si froid. Nous avons mis en route les chauffages mais la surface est si grande et ce ne sont que des grille-pains. Le Palais Delphinal n’a rien à voir avec Sevvostlag un des plus grands réseaux de camps de la région de la Kolyma, où Chalamov a été transféré en 1937. J’ai récupéré "récits de la Kolyma" que je parcours durant cette journée de permanence, j’ai même eu le temps de réorganiser un peu mes notes pour rédiger un billet dans la rubrique "lectures".

Autre idée qui me vient : écrire un article plus spécifique sur la poétique du froid chez Chalamov.

À la Kolyma, le froid est omniprésent, inévitable. Il n’est pas un simple élément du décor, mais un véritable protagoniste qui détermine les actes et les pensées des prisonniers. Dans un passage saisissant, Chalamov écrit :

« Le froid était une force universelle, indifférente à la volonté humaine. Il tuait, il brisait, il gouvernait. »

Ce froid n’a pas de visage, mais il est doté d’une volonté propre. Il réduit l’homme à un état de survie, rappelant que la nature, dans sa neutralité absolue, est souvent plus implacable que la cruauté humaine. Pour les prisonniers, le froid est le premier et le dernier ennemi, celui contre lequel aucune lutte n’est vraiment possible.

Le froid, chez Chalamov, n’est pas seulement une température, mais une métaphore du dépouillement. Tout se réduit à l’essentiel : l’homme perd ses illusions, ses ambitions, ses croyances. Le froid efface les détails superflus pour ne laisser qu’une réalité brute. Dans ce cadre, les mots de Chalamov sont eux-mêmes taillés dans une langue glaciale et précise. Pas de place pour les fioritures ou les ornements.

Il écrit :

« Le froid nous apprenait l’économie de tout—des gestes, des mots, des pensées. Une sorte de silence gagnait même nos esprits. »

Dans cette poétique du froid, l’écriture elle-même reflète cette économie. Chaque phrase semble gelée dans sa perfection austère, comme si la survie de l’idée dépendait de la précision du mot choisi.

Dans cet environnement polaire, l’homme devient pierre. Chalamov décrit cette lente transformation, où le corps se durcit, où les émotions s’éteignent. Le froid agit comme une machine à effacer, réduisant l’être à un simple organisme luttant contre l’entropie.

Dans l’un de ses passages les plus frappants, il écrit :

« La neige recouvrait tout. Les corps, les chemins, les souvenirs. Nous devenions nous-mêmes de la neige, quelque chose qui pouvait disparaître sans laisser de trace. »

Cet effacement n’est pas seulement physique. La personnalité, les liens sociaux, même le langage se dissolvent sous la pression du froid. L’homme, dans la poétique de Chalamov, devient un fragment anonyme du paysage.

Mais Chalamov ne se contente pas de décrire le froid comme une force oppressive. Il le transforme en une épreuve métaphysique, un test ultime pour l’esprit et le corps. Face au froid, les prisonniers sont confrontés à des questions fondamentales : qu’est-ce que vivre ? Qu’est-ce que l’humain ?

Dans un passage clé, il observe :

« Nous n’étions pas des héros. Le froid décide pour nous. Il montre que l’esprit n’est pas plus fort que le corps. Que ce sont toujours les instincts qui gagnent. »

Ce constat pourrait sembler nihiliste, mais il contient une forme d’éloge paradoxal de la condition humaine. Même réduit à l’essentiel, même confronté à sa propre annihilation, l’homme endure. Cette résilience passive devient une forme d’éthique, un humanisme minimaliste ancré dans la survie elle-même.

Une esthétique du vide

Le paysage polaire de la Kolyma n’est jamais décrit comme spectaculaire ou sublime. Chalamov rejette tout exotisme. Pourtant, dans cette austérité, une beauté paradoxale émerge. Le vide, la blancheur, le silence deviennent des éléments esthétiques à part entière.

Il écrit :

« Dans ce monde où il n’y avait rien, nous découvrions que ce rien avait un poids. Le vide nous entourait, mais il était vivant, il était palpable. »

Cette esthétique du vide reflète l’état d’âme des prisonniers, pris entre la mort et la survie, entre l’épuisement et une sorte de transcendance inconsciente.

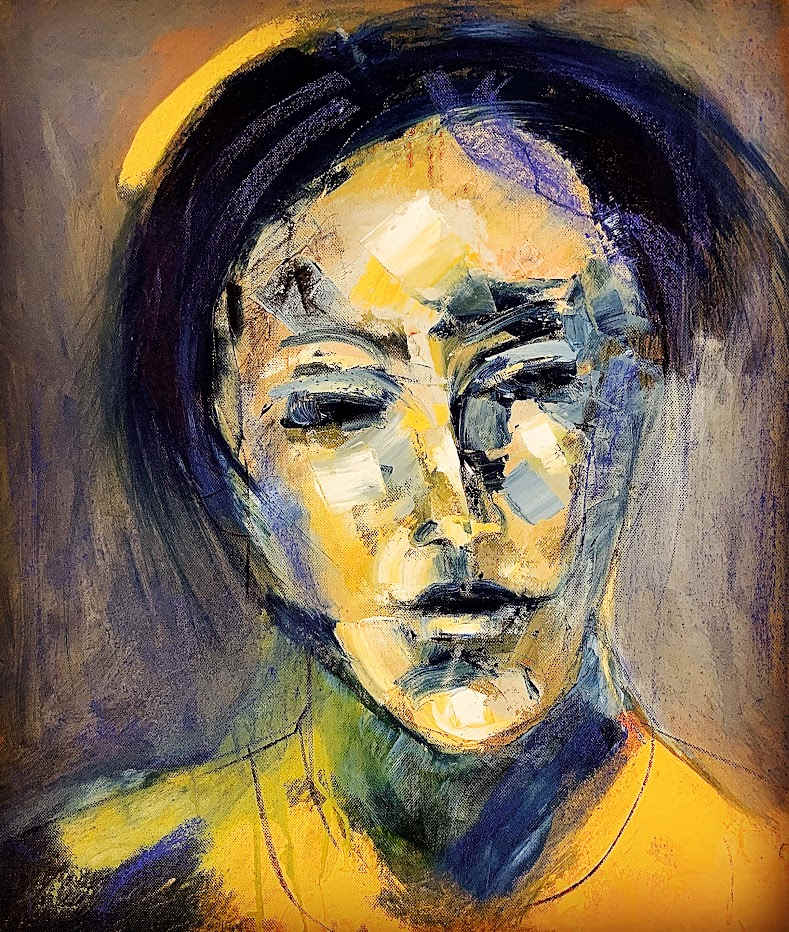

En milieu d’après-midi le visage jaune part pour Romans, c’est la soeur de O. qui l’achète, l’opération a duré même pas cinq minutes. Encore une fois ne jamais se faire d’idée sur les lieux, le public qui visite les expositions, sur l’issue bonne ou mauvaise de celles-ci. Aperçu une nouvelle proposition d’écriture passer mais j’étais si profondément installé dans le bouquin de Chalamov et la rédaction de mes notes que je ne l’ai pas encore regardée en détail. Si encore nuit d’insomnie la quatrième à la suite cette semaine , j’aurai le temps certainement.