## Le verbe peindre #01 | septembre 2018-juillet 2021

Écouter l’entrée du carnet :

Avant-propos

J’ai tenté de réécrire mes articles de 2018 et 2019 dans une rubrique "Palimpsestes". J’ai laissé tomber. Réécrire, c’était déjà trop corriger, trop mentir. J’ai ressenti une gêne à vouloir lisser ce qui devait rester brut. Alors, j’ai changé de méthode. J’ai décidé de ne rien changer, mais de tout déplacer. J’ai fouillé dans mes carnets et j’ai extrait chaque bribe, chaque paragraphe où surgit le verbe Peindre. À l’infinitif. C’est devenu un inventaire. Une extraction de cette obsession qui me tient debout. À la lecture de ces fragments qui courent de septembre 2018 à juillet 2021, je m’aperçois que le monde extérieur a disparu. Le Covid, le confinement, le bruit des jours... rien de tout cela n’apparaît. Il n’y a que l’atelier, le doute, le désir de vendre pour continuer, la peur de "faire joli" et cette nécessité de redevenir un gosse devant la toile. C’est une autofiction par le geste. Ici, ce n’est pas moi qui parle, c’est le verbe qui travaille. Ces petites bribes sont des éclats ramassés sur le bord du gouffre. Je les livre ainsi, sans lien vers les articles d’origine, pour ne garder que l’os de la pensée.

3 septembre 2018

Lorsque j’enseigne le dessin et la peinture je mange rarement du chocolat. Par contre je parle de tout et de rien, souvent de sujets en décalé qui accrochent l’attention de mes élèves, plus ou moins. Ou alors je propose soudain de boire un café, un thé.. ou encore je prends des attitudes bizarres en m’asseyant, en me levant, je joue avec leur attention de telle ou telle façon afin de les divertir, que l’acte de peindre son sérieux, s’éloigne du contrôle de la pensée.

Les gens qui sont partis étaient des touristes je crois. Ceux qui sont restés se font une joie de m’apporter leurs travaux chaque semaine. Ils travaillent chez eux parce qu’ils ont trouvé l’envie de peindre. Et bien sur nous prenons un café, le thé pendant que je commente les travaux. Parfois nous avons même droit à des gourmandises, des petits gâteaux.

22 septembre 2018

Ce jour-là, excédé, je me suis levé en disant : « Ça va merde, je retourne en enfance ! » J’ai balayé toute la paperasse de la table, tout enfoncé à coups de talon dans un carton. Scotché cinq fois plutôt qu’une. Puis je me suis étiré en bâillant. Et j’ai commencé à peindre comme un enfant. À la gouache, sur du papier bon marché. Quelle révélation ! Ces lignes maladroites, ces pâtés - quelle jouissance ! C’était pour moi seul, pour le pur plaisir. Je peignais le Joueur de flûte de Hamelin - allez savoir pourquoi. Des dizaines de petits tableaux en quelques jours. Ce retour à l’enfance par la peinture m’a lavé de quelque chose de mortifère. J’ai tout perdu dans mes déménagements - on avance en restant léger. Mais pourquoi ce thème ? Je n’en sais toujours rien.

23 septembre 2018

Lorsque j’enseigne le dessin et la peinture je mange rarement du chocolat. Par contre je parle de tout et de rien, souvent de sujets en décalé qui accrochent le conscient de mes élèves plus ou moins. Ou alors je propose soudain de boire un café, un thé.. ou encore je prends des attitudes bizarres en m’asseyant, en me levant, je joue avec leur attention de cette façon afin que l’acte de peindre s’éloigne du contrôle de la pensée.

25 septembre 2018

De quoi ai je besoin pour vivre ? mais vraiment ? En tant que peintre j’ai besoin de matériel pour peindre et donc d’un peu d’argent pour l’acheter. Il me faut me loger et me nourrir ensuite afin de ne pas me prendre la tête et de pouvoir continuer à peindre.

27 septembre 2018

J’ai beau dire, si vous voulez progresser, prenez une demi heure par jour pour dessiner, peindre ; une demie heure ce n’est pas grand chose, mais si on le fait chaque jour, pendant 365 jours : imaginez…

10 janvier 2019

A quoi cela sert il en 2019 de peindre de jolis paysages, de jolies fleurs, de beaux portraits, face à un monde qui s’enfonce de plus en plus dans la barbarie.

20 janvier 2019

Ce que je cherche, ce n’est pas un mythe, c’est la source de l’envie. Pourquoi peindre, si ce n’est pas pour toucher à ce point où le désir, l’amour, la compassion se remettent à circuler ? Pourquoi continuer, si ce n’est pas pour approcher une zone qui résiste, qui effraie un peu, et qui pourtant est la seule qui compte ? Le Minotaure, je ne sais pas encore s’il est dehors ou dedans. Peut-être les deux. Peut-être une même masse obscure : le monde tel qu’il va, et moi tel que je réagis — peur, honte, violence, besoin de sens. Je ne suis pas sûr qu’il faille “tuer” quoi que ce soit. Je marche plutôt pour voir, pour m’approcher, pour comprendre de quelle façon cette bête et moi sommes liés, et ce que cette liaison exige de mes tableaux, de ma vie, et de la place que j’essaie de tenir devant vous.

23 janvier 2019

Je sais seulement ceci : l’art n’a aucun sens s’il s’aligne sur la peur. Peindre des paysages “jolis” comme si le monde n’était pas en train de se durcir, écrire des textes qui s’excusent d’exister, c’est ajouter une couche de somnifère à une époque déjà anesthésiée. La désobéissance artistique n’est pas une posture héroïque ; c’est une obligation minimale : tenir sa place sans se mentir. Faire une œuvre qui refuse la langue des dominants, qui refuse le confort du consensus, qui rend visible ce que tout le monde préfère laisser hors champ. Si quelque chose peut encore déplacer les mentalités, ce ne sera pas une morale de plus. Ce sera une somme de gestes précis, tenus, risqués, qui cessent de demander la permission.

29 janvier 2019

Achever, c’est finir, oui. Mais c’est aussi porter le coup de trop, celui qui met définitivement à terre ce qui respirait encore. Cette proximité me gêne. Elle éclaire peut-être ma manière de peindre. Je laisse tant de toiles à demi levées, des pans entiers en suspens, non par paresse mais par refus de la mise à mort de l’idée. Ne pas fermer trop tôt. Ne pas tuer ce qui bouge encore.

3 février 2019

Des années après sa mort je retrouve cette toile, je la garde, puis un jour je prends un pot de gesso et je la recouvre entièrement pour peindre autre chose dessus, et je ne sais plus aujourd’hui ce que j’ai peint, comme si la mémoire posait un doigt sur les lèvres, chut. Et au fond c’est là que tout se tient : dans ce geste d’effacer pour continuer, dans l’amour et la honte, dans les pères rivaux ou absents, dans la rose noyée sous le blanc, et dans ce silence qui recommence dès qu’on a trop parlé.

4 février 2019

Car vendre, pour moi, ce n’est rien d’autre que continuer à peindre et à écrire, je ne cherche plus la gloire, plus la célébrité, je travaille encore à ne pas mendier la reconnaissance, j’ai bientôt soixante ans, les illusions se sont décollées et je respire mieux depuis, la seule chose qui compte est de pouvoir revenir chaque jour à l’atelier

8 février 2019

Qu’est-ce qui sépare le peintre du dimanche de l’artiste ? Pas la main. J’en ai vu, des amateurs capables de poser une couleur juste, d’équilibrer une toile, d’attraper une lumière avec plus de netteté que certains peintres installés. Avec du travail, on peut tous faire un tableau qui tient debout. La séparation, si elle existe, se fait ailleurs, du côté de l’idée — et encore, pas l’idée comme médaille, pas l’idée comme slogan, mais l’idée comme besoin qui te travaille. Je dis ça, et pourtant je sais le danger de cette phrase, parce qu’il m’arrive de peindre des semaines sans idée véritable, en faisant du correct, du séduisant même, en avançant à l’habileté et à la culture, comme on avance à la rame sur un lac trop calme.

On peut passer des semaines à fabriquer du bon goût, à peindre comme on respire, et puis une idée tombe, et tout ce qui précédait paraît soudain être une préparation ou un évitement. Pourquoi une idée vient-elle à tel moment ? Kurosawa, explique Deleuze, se sent parent de Dostoïevski parce qu’ils partagent une obsession : l’agitation, le détour, cette manière de courir vers un but en le manquant.

Tant que ce manque n’est pas là, on peut peindre juste, écrire propre, filmer bien : on reste dans l’ornement, dans l’exercice réussi. Dès qu’il est là, la question “à quoi bon ?” cesse d’être un mot d’esprit ; elle devient une nécessité qui ne te lâche pas, et qui te fait parfois détester ce que tu faisais la veille.

16 février 2019

je peux peindre sans idée, et c’est parfois nécessaire pour vivre, mais je ne fais pas œuvre sans elle( l’idée). N’importe qui peut s’improviser peintre, exposer, produire du joli ou de l’intéressant ; ce qui fait qu’un peintre devient un artiste, c’est la ligne d’idées qui le traverse et qu’il accepte de servir. À ce point-là, le médium devient secondaire : si l’idée exige une installation, une vidéo, un texte, une radio, je la suivrai. La mise en œuvre demande de l’énergie, bien sûr, mais pas l’énergie floue du “grand n’importe quoi” ambiant : une énergie canalisée, tendue vers une forme qui n’est pas négociable.

21 février 2019

Or l’époque nous vend l’immédiateté comme émancipation : plus de maîtres, plus d’école, plus de médiation, seulement l’envie brute et le geste “authentique”. J’ai cru à cette fable, comme tout le monde. J’ai eu des phases où je me disais : stop aux références, je vais peindre “direct”, laisser venir, oublier Morandi, oublier tout.

24 février 2019

Cette façon de danser sur le bord du gouffre sans prétendre être sauvé. Je crois que ça me ressemble. Si on me clouait un jour quelque part, je gigoterais encore. Je me fabriquerais un bouzouki avec du vent et des désirs restés en travers, et je jouerais comme on respire. Quitter le monde sans chanter, sans danser, sans peindre — pour moi c’est la même énergie — ce serait partir trop tôt, même si c’est la fin. Et pourtant, à force de repousser ce qui se présente, je me demande ce que j’ai fabriqué : une équation à ma manière, moi qui ai toujours été nul en calcul, une loi bancale où l’on espère mieux pour ne jamais rien prendre, où l’on refuse avant d’être refusé.

26 février 2019

Une exposition sans suite, deux coups de fil pour demander un rabais, un virement attendu qui ne venait pas. L’argent manquait, l’urgence l’avait fait peindre en roue libre, comme pour boucher un trou avec de la peinture. Il avait déjà traversé des passages durs, oui, mais cette fois ce qui lui manquait, c’était le petit crédit intérieur qu’on se donne pour tenir. Il se regardait travailler avec une lucidité sans pitié, et la pitié ne servait plus à rien.

Il se raccrocha à de vieux réflexes. Enfant, après un tour pendable, il récitait deux ou trois Notre Père et se sentait lavé. Aujourd’hui ça ne marchait plus. Alors il rangea. Il balaya l’atelier. Une semaine à peindre jour et nuit avait mis une poussière partout, de la couleur sèche sur le sol, des papiers chiffonnés, des idées noires aussi, dans les coins. En balayant il se revit gamin, sournois et malheureux, cherchant à se faire remarquer pour arracher un peu d’amitié. Le père revenait avec son regard. Au mieux l’indifférence, au pire la moquerie qui coupe. « Toi, tu es un artiste. » Il avait pris ça au sérieux. Il avait construit sa vie là-dessus, d’abord comme on obéit, ensuite comme on défie.

27 février 2019

Dans cette douleur, il recommençait à entendre quelque chose de simple : une zone calme, nue, où il respirait mieux. Ce calme n’était pas un trou. Il était une réserve. Il donnait envie de peindre, tout de suite, de saisir une toile, de prendre les pinceaux pour attraper ce que cette réserve ouvrait en lui. Il se méfia une seconde : et si c’était encore une ruse de l’imagination, une façon de se raconter une sortie ? C’est à ce moment que le bourdon entra dans l’atelier. Il le suivit des yeux : l’insecte tournait vite, cognait contre une poutre, contre un mur, repartait, puis venait se fracasser obstinément sur les vitres donnant sur la cour. Il alla ouvrir la porte. Encore deux ou trois chocs, puis le bourdon trouva la brèche et disparut d’un coup dans l’air. Il referma. Quelque chose se mit en place, d’un seul tenant. Il esquissa un sourire, pas joyeux, mais juste. Il remercia en silence ce qui, malgré tout, l’avait maintenu là. Puis il se mit au travail.

28 février 2019

Il sentait qu’il pourrait presque peindre les yeux fermés, non par virtuosité, mais parce que quelque chose en lui avait cessé de forcer. Son œil aussi avait changé : un trait trop fragile, une couleur trop vive le faisait vaciller, alors il allait plus loin dans la concentration, sans juger, et laissait la main faire ce qu’elle savait faire quand elle n’était pas surveillée. Quand il recula enfin de quelques pas, comme il le faisait toujours pour voir, il fut arrêté net. Le tableau tenait.

03 mars 2019

Ces derniers temps, je reviens souvent à Manessier et à Corneille. L’un m’apprend la densité intérieure, la lumière qui monte d’une masse sombre ; l’autre, la liberté des couleurs et des formes qui s’élancent sans se justifier. J’aimerais trouver un pont entre ces deux rives pour que le plaisir de peindre tienne quand il vacille, quand les doutes me font trébucher, quand la perspective se bouche.

09 mars 2019

Je me suis remis à peindresans frein, comme si la seule façon de tenir était de revenir à l’enfance, à la créativité et au silence. L’éveil ne m’a pas transformé en saint ni en magicien. Il m’a ramené à ce que je suis, et c’est là que le travail a commencé : regarder le monde qui se défait et se refait sous nos yeux, pleurer sans raison, sourire pour presque rien, et ne plus appeler ça une faiblesse.

16 mars 2019

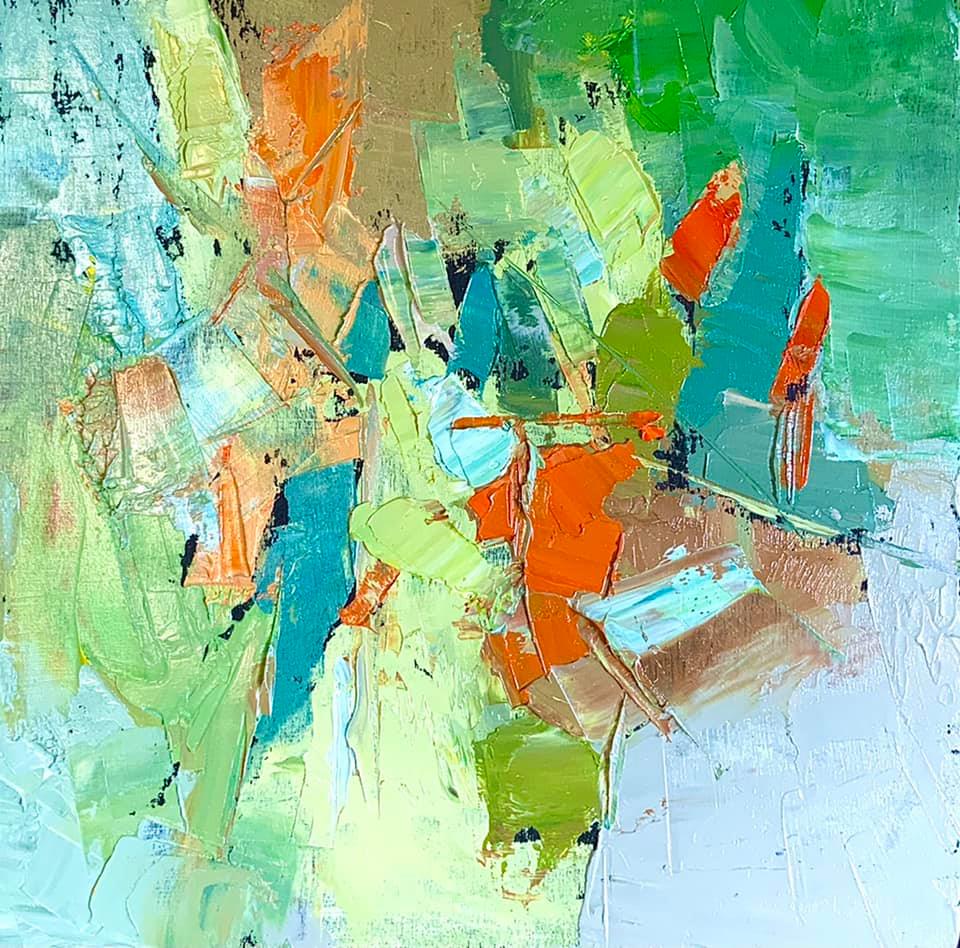

Ce n’est pas une image de la nature, c’est la nature remise en circuit par un corps humain qui, le temps de peindre, s’est retiré. Devant ces entrelacs, on cherche d’abord de quoi s’accrocher — une forme, un chemin, une figure — puis ça cède. Il ne reste que cette surface devenue vivante, sans récit, sans visage, et le silence qu’elle impose : un silence qui ne te laisse pas dehors, mais te prend, te garde, et t’oblige à regarder encore.

Je n’ai pas envie de peindre pour convaincre, pour dénoncer, pour prêcher, ni pour porter au monde une découverte miraculeuse ; le monde continue sa route, avec ou sans mes tableaux. Alors non, je n’ai pas de message à délivrer. Ce que j’ai, c’est un chemin. Je peins pour me défaire de ce que le monde me jette sans arrêt, pas des choses elles-mêmes, mais de la façon dont je les tords en moi.

31 mars 2019

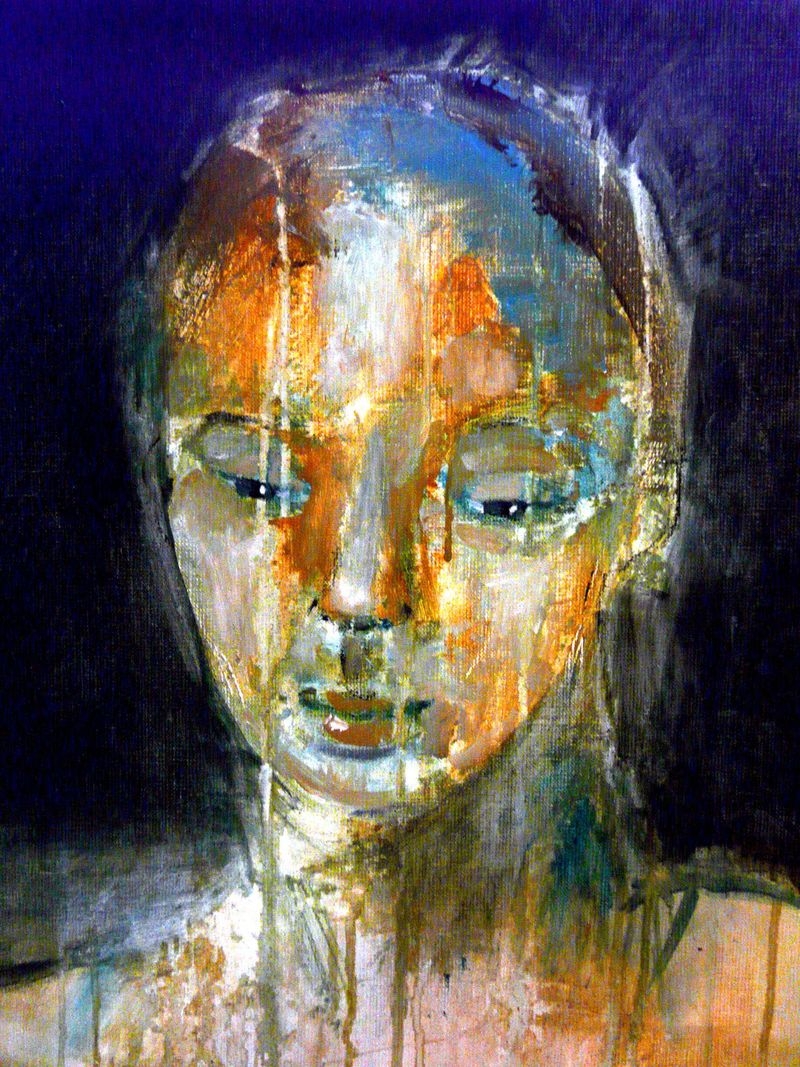

Quand enfin il pose le pinceau, il n’a plus vraiment l’impression d’être “lui” en train de peindre quelque chose ; pendant quelques instants, il y a juste le mouvement, la main, la toile, la couleur, tout mêlé. Pour lui, la peinture commence là : dans ce temps bref où la séparation entre sujet et objet ne s’est pas encore reformée.

[...] Cette idée le met dans un état proche de l’ivresse. Il se sent encore ivre de peindre, ivre de comprendre, ivre même de vivre, alors que la société le classe désormais dans la catégorie des “seniors”. Dans un autre temps, pense-t-il, il serait juste un bon apprenti ; aujourd’hui des gens l’appellent “maître” dans les ateliers, ce qui le met mal à l’aise. Il voit bien ce qu’ils projettent sur ce mot-là : quelqu’un qui sait, qui a trouvé, qui peut transmettre un savoir stable. Lui ne reconnaît là ni son travail ni sa position intérieure. Il a l’impression au contraire de devoir défendre chaque jour cet esprit de débutant dont il sent qu’il dépend : la capacité à s’étonner encore, à ne pas savoir ce qu’il fait avant de le faire.

[...] D’un côté, ce petit bonhomme debout devant la toile, les mains qui tremblent de colère et de peur, de l’autre, la surface blanche qui attend. Entre les deux, il n’y a pas un “projet”, il y a la mort. Tant que tu n’as pas vraiment compris que tu vas crever, tu peux jouer à peindre, tu peux faire de jolies choses, mais tu ne touches pas cette zone de folie tranquille qui met l’acte créatif en mouvement.

11 juillet 2019

[...] Toute l’année ou presque, j’avais charogné de mon côté à vouloir donner une mission à ma peinture, à coller du sens, de la thèse, sur chaque geste, comme si le simple fait de regarder et de peindre ne suffisait plus.

17 juillet 2019

[...] Ce que je vois, en revanche, c’est l’étroitesse du chemin que le marché met en avant : une thèse, un concept, une ligne claire à répéter. Pour y entrer, il faudrait que je lâche encore des choses auxquelles je tiens : la tranquillité, la joie de peindre comme un gosse, la liberté de suivre le hasard. Me voilà encore à un carrefour, entre le besoin de vivre de ce que je fais et le refus de me laisser réduire à une étiquette de plus.

Toute ta vie créatrice semble prise entre deux dangers symétriques : le refuge dans un rôle (écrivain, artiste) qui t’éloigne du réel, et la dispersion qui te prive d’identité reconnaissable aux yeux des autres. Le cœur de ce texte, c’est la question : comment rester fidèle à la pulsion de création (écrire, peindre) sans s’en servir pour fuir sa vie, et sans se soumettre aux formes imposées de ce que serait un “vrai” artiste ?

12 août 2019

Juste une présence, debout, qui me regardait peindre. Elle ne me sauvait de rien, mais au moins, pour une fois, je n’étais plus tout à fait seul dans la pièce.

[...] un peu facile de me dire ce matin que je fais ce que je veux. Trop facile. C’est-à-dire peindre à la volée des bribes de tout format dans le seul but d’expulser l’énergie énorme qui pousse sans relâche à l’intérieur. La volonté de vivre est là, qui s’étale en couleurs, parfois de façon obscène. Quel problème avec l’obscénité ? C’est le lien que j’y entrevois avec la dispersion. C’est ainsi qu’on a créé des tabous, des totems, des pieux comme axe à la vie des villages. Pour ne pas se laisser baiser par la dispersion, les pulsions.

13 août 2019

Les arches de Noé d’aujourd’hui sortent elles aussi d’usine. Il ne s’agit plus de choisir entre être sauvé ou englouti ; seulement de décider si l’on préfère finir dans la cale d’un cargo d’images ou accepter de rester sur le rivage, à peindre sans garantie d’embarquement.

Comme le ciel, un coup bleu, gris, mauve ou rouge, les temps sont en train de changer et ça ne sert à rien de ruminer ou de s’en plaindre. Des usines à peindre sont déjà en place en Chine, des tableaux à la chaîne, et certaines galeries de ma connaissance en profitent déjà largement pour acheter par lot des artistes purement imaginaires puisque, comme sur les plateformes de sondages ou de VPC, tout le monde s’appelle Louise, Sylvie ou Chloé suivant les tranches d’âge ciblées.

14 août 2019

En 2019, il n’est pas naïf : il sait qu’il y a des contraintes dures. Mais il a encore besoin de cette petite mythologie du « possible malgré tout » pour continuer à peindre et à se tenir debout.

Ce n’est pas héroïque, ça ne fait pas l’Histoire avec un grand H ; c’est juste quelqu’un qui, un jour, décide de peindre, de courir, de changer malgré tout, parce qu’il a laissé tomber, ne serait-ce qu’un instant, la voix qui lui assurait que c’était impossible.

21 août 2019

Après 14–18, on a vu surgir des couleurs qu’on n’avait jamais vues : comme si, après la boue et le sang, certains avaient décidé que la seule réponse possible serait d’oser enfin peindre violemment vif. Je crois à cette logique-là : une violence déplacée, recyclée, tenue dans un cadre. Alors, quand je vois un peintre qui a accroché trois toiles trop vives dans un coin de salle des fêtes, avec son petit spot qui grésille et deux verres en plastique sur une table bancale, je ne vois pas un décorateur raté. Je vois quelqu’un qui, à sa manière, tient sa guerre en laisse.

23 août 2019

Je suis resté allongé à écouter quelque chose de plus bas, plus discret, une source presque étouffée qui continuait à couler en moi ; peu à peu, la buée sur la vitre s’est effacée, dehors la rosée quittait les tiges et le jour venait simplement. C’est là que j’ai eu envie de peindre : pour avancer un peu plus vers cette douceur-là, non pas celle qui cherche à plaire, mais celle où je pourrais me perdre, parce que je sais que je ne suis pas doux. Je ne suis que le corps que la douceur traverse quand elle consent à passer par moi.

16 septembre 2019

[...] On pourrait croire cela à l’opposé d’un De Kooning, éclatant, saturé, frontal. Et pourtant, ces deux-là — Patrick le discret, Willem le fracas — me semblent se parler. Champ de bataille d’un côté, nef de cathédrale de l’autre. Même lieu, deux acoustiques. Ce dont ils parlent, en vérité, c’est d’une même chose : la nécessité de s’effacer pour peindre.

[...) D’une part, il faut la faim, celle de peindre, celle de s’exprimer.

[...] Il reviendra sur la peinture de Bram Van Velde, car il est tard et il doit aller peindre. Et ce besoin soudain de s’éloigner du sujet lui fait comprendre combien ce peintre a été d’une importance capitale dans son parcours.

28 septembre 2019

Je serais tout à fait d’accord d’évoquer la paresse si celle-ci pouvait à elle seule expliquer mes échecs répétés. Or dans ma vie j’ai découvert que je n’étais pas paresseux pour tout, au contraire j’ai déployé des efforts souvent surhumains de patience, de temps et de ruse pour effectuer des travaux qui ne servaient à rien. Ainsi ces nombreuses nuits à découvrir l’usage de la chambre noire, à développer et tirer des photographies en noir et blanc. Ainsi ces heures passées à dessiner et peindre sans jamais vouloir montrer mon travail à quiconque. Ainsi les pages et les pages noircies que je n’ai jamais voulu publier.

03 novembre 2019

Quand je regarde les enfants, je vois la même absence de frein, la même spontanéité à dessiner, à peindre : vive, libre, sans entrave. Il me faut l’admettre : à presque soixante ans, je ne suis qu’un enfant mal sevré — et je serais tenté de m’en plaindre si une joie bizarre, en moi, ne contredisait pas aussitôt la plainte.

15 novembre 2019

Je ne sais pas pourquoi je passe par l’écriture plutôt que par la peinture. Je pourrais faire la même chose avec le dessin. Me dire : « Allez, à table. » Mais je n’y arrive pas. Je me dis que je ne suis ni dessinateur, ni peintre. Que j’ai encore emprunté un personnage. Que ce personnage n’est pas moi. Ces jours-ci, je me pose la question : quoi dessiner ? quoi peindre ? Un vide encore.

C’est une grande question ces jours derniers de savoir quoi dessiner et quoi peindre désormais.

1er décembre 2019

De quel exil s’agit-il donc ? De quelle errance est-ce que je ne cesse de parler, d’écrire, de peindre ?

02 décembre 2019

Est-ce qu’il faut mourir plusieurs fois pour devenir une version plus juste de soi ? Peut-être, mais la part irrationnelle résiste : elle murmure notre ignorance, elle relance la peur, elle ramène le corps à son programme. Alors je reviens à ce que je sais faire : peindre. Et là, l’équilibre n’est jamais un théorème. Ce n’est pas la symétrie qui me touche. C’est le déséquilibre ajusté, parfois plusieurs, dont la somme finit par produire une tenue nouvelle. Une sorte d’assiette paradoxale.

04 décembre 2019

Peindre, chez lui, ressemble à une corrida silencieuse. L’urgence est le taureau. La toile est l’arène. Et chaque reprise, chaque variante, est une passe : parfois superbe, parfois inutile, mais toujours nécessaire pour ne pas être dévoré.

Sauf que lui vivait de routines. Café, clope, et réfléchir à ce qu’il allait bien pouvoir peindre : une habitude si ancrée qu’il se demanda même s’il était possible de l’écarter.

13 décembre 2019

Depuis que j’ai commencé à peindre, il y a plus de cinquante ans, la peinture en elle-même n’était qu’un prétexte : faire de jolis dessins pour obtenir une reconnaissance que je n’imaginais pas pouvoir recevoir autrement. Et puis je me suis aperçu, plus ou moins, que réaliser de jolies peintures canalisait ma volonté d’être aimé. Il me fallait m’asseoir, prendre le temps de faire, et pendant ce temps-là je ne me dispersais pas, comme j’en ai toujours eu l’habitude.

Dessiner et peindre ne pouvaient s’effectuer que dans une durée que j’acceptais comme une concession, un compromis : il y avait un intérêt à la clef, celui d’être accepté et aimé.

Je me souviens seulement qu’il m’était facile de dessiner ou de peindre pour obtenir un résultat qui semblait plaire aux personnes qui m’entouraient — famille, camarades d’école, professeurs d’arts plastiques qui parfois dressaient mes louanges en montrant mes travaux à la classe.

Il fallait plus que ça pour continuer à peindre. Peindre vraiment.

19 décembre 2019

Je n’ai pas d’idée préalable, juste cette envie de peindre et de commencer avec presque rien juste pour voir où les événements, les accidents, me mèneront.

Peindre est toujours un voyage dans l’inconnu. Sur la feuille de papier de format modeste, j’étale des lavis de brou de noix en écoutant de la musique tandis qu’au dehors la pluie tambourine sur la verrière de l’atelier.

23 décembre 2019

J’avais besoin de la rudesse de l’existence elle-même tandis que sitôt la porte des logis de fortune refermée le soir, je m’attablais pour écrire, ou pour peindre et là je me livrais tout entier au flou artistique comme pour tenter, en vain, de compenser un manque.

28 décembre 2019

Oui, quelque chose en eux me parle. Je t’écris cela rapidement ce matin. Parce qu’au fond, comme je l’ai dit, penser et écrire ne servent peut-être pas à grand-chose. Mieux vaut peindre.

23 janvier 2020

Depuis quelque temps, j’écris tous les matins. C’est devenu une nécessité. Un passage obligé. Ce que je nomme un sas. Il faut que j’écrive avant de faire quoi que ce soit d’autre. Avant d’entrer dans la matière du monde. Avant de peindre. Avant même de penser.

Peindre de façon automatique, comme une addiction — encore une fois : partir dans tous les sens, avec des œuvres aussi hétéroclites que les textes de ce blog ce fut pour moi je crois une façon d’aborder mon désordre intérieur sous un angle différent et, sans doute aussi, le fait d’exposer comme celui de publier me donne l’espoir, inconsciemment (?) , d’en finir avec l’éternel panique que provoque ce désordre en moi.

D’une certaine manière ce blog, comme les toiles que j’ai pu peindre jusqu’à ce jour ne sont rien d’autre que des intercesseurs, résidant dans un no man’s land entre deux frontières, celle de la raison et celle de la folie.

9 février 2020

La notion de thématique en peinture permettrait de rejoindre une sorte de voie royale, un consensus, qui épouserait en apparence cette notion d’utile. Il serait alors utile de peindre suivant des thématiques afin d’être identifié, classé, étiqueté. Un peu comme sur une pierre tombale on inscrit un ici-gît. Le peintre serait alors là et pas ailleurs ou partout, ce serait plus rassurant, et évidemment ce serait bien utile de savoir où il n’est pas.

Peindre. Utile / inutile. Personne ne demande. Je peins.

Peindre, c’est non seulement résister, mais aussi utiliser le refus pour créer de l’inutile. D’une certaine façon, c’est une façon d’équilibrer les choses.

Peindre est une forme de résistance. C’est placer un inutile face à l’assommoir de l’utile. Peindre, c’est pénétrer dans une ambiguïté entre utile et inutile. La peinture est inutile par essence. Personne ne me demande de peindre. Et cependant, moi-même, je trouve très utile de peindre — avant tout pour moi-même.

11 juin 2020

Ce qu’il sait, en revanche, c’est qu’il se sent terriblement bien à peindre des choses qui ne représentent rien de spécial. Il a juste l’impression d’avoir retrouvé un amour de jeunesse perdu depuis des années. Tant pis si ça ne se vend pas, se dit-il. C’est juste ce que j’ai envie de faire désormais, pour retrouver ma vie. Et cela vaut bien tout l’or du monde.

15 décembre 2020

Je viens de peindre cette grande toile aujourd’hui. Un grand carré turquoise sur lequel j’ai dessiné au brou de noix. Je la laisse ainsi, avec peu de couleur, peu de matière. La laisser reposer, un jour, une semaine ou plus, sans savoir encore si je vais la retoucher. Tout peut changer du jour au lendemain en peinture. Pour moi, c’est cela, la folie d’Hercule. La Folie d’Hercule, acrylique et brou de noix sur toile châssis 3D.

7 janvier 2021

La question tout de même, importante à se poser à partir de là c’est pourquoi je continue à blogguer ou à peindre ?

Il faut faire tellement d’autres choses que de peindre quand on veut vraiment vivre de sa peinture, et j’avoue que ça me coupe les bras. Ce qui, convenons-en, est un inconvénient majeur pour ma profession.

En tant que peintre, la plus belle partie du travail est évidemment de peindre

30 avril 2021

Ce n’est qu’à partir de là que j’ai aussi pris conscience que peindre est une façon de recréer quelque chose d’oublié, où qu’on n’a pas su voir ni comprendre..

Encore une réflexion de Michel Butor que je rumine depuis quelques jours et qui correspond tout à coup à une clef permettant d’ouvrir une issue à l’aporie des jours qui filent et qui semblent m’échapper continuellement. Prendre le temps d’écrire ou peindre c’est ,en gros, tout ce que j’ai mis en place pour contrer la fuite du temps. Pour lutter contre cette obsession d’anéantissement toujours présente, de plus en plus présente.

Prendre le temps

1er juin 2021

La priorité est de peindre et de faire tourner l’atelier pour les cours me concernant et j’ai presque instinctivement décliné les propositions de galeries, de salons, d’expositions un peu trop pompeuses afin d’échapper à la kyrielle d’ennuis principalement les mondanités qui s’y attachent dans mon esprit.

4 juin 2021

[...] alors je me suis mis à chercher les expériences auxquelles je pouvais associer ces deux mots et j’ai vu tout naturellement d’abord ma mère en train de peindre et moi enfant à ses cotés.

Solitude du voir

5 juillet 2021

La nuit dernière j’ai rêvé d’un bouchon en Loire Atlantique, le lendemain je me suis dépêché de peindre un petit 20x20cm pour ne pas l’oublier.

Avantages et inconvénients de la prise de notes

6 juillet 2021

Donc oui finalement j’ai véritablement un secret pour écrire et peindre, c’est à dire quelque chose que j’ai toujours imaginé comme une tare , quelque chose de honteux.

Ce que je veux dire pour résumer c’est que cette faille, ce soi disant handicap dont je pensais être une sorte de victime au bout du compte pourrait bien s’avérer mon meilleur atout pour écrire et peindre.

Mon manque de confiance dans ma pensée pour créer est tel que j’occulte totalement celle ci systématiquement pour écrire ou peindre.

Les choses viennent seulement lorsque je me mets à peindre ou à écrire.

En fait j’avais toujours imaginé qu’il fallait penser avant de faire quelque chose du genre peindre ou écrire et je me sentais toujours extrêmement mal à l’aise, voir coupable de ne jamais parvenir à y arriver.

Le but était juste d’observer ce qui se produit durant l’acte de peindre.

C’est à ce moment que j’ai tout de suite essayé de faire une série de peintures au brou de noix et à l’encre de chine sur papier pour observer ce qui se passait à l’état brut, c’est à dire sans tenter d’arrêter la moindre pensée ni chercher à peindre évidemment entre celles ci.

Je me suis demandé si moi aussi j’étais capable de peindre entre les pensées ?

12 juillet 2021

"qu’est ce que je vais bien pouvoir peindre"

Le but en peinture

13 juillet 2021

Exactement la même façon que j’emploie pour peindre au hasard en espérant que quelque chose enfin s’achève. J’ai faim je bouffe j’ai envie de dormir je m’allonge n’importe où , j’ai envie de peindre je peins. Exemple : j’ai une inextinguible faim de créer, de peindre,

comment vais-je m’y prendre ?

Le but c’est quoi ?

14 juillet 2021

Et là effectivement on pourrait dire que peindre c’est renaître. Mais cela ne vaut que si on sait la présence du désert. L’acte de peindre commence comme la marche du voyageur dans le désert. Aucun chemin n’est indiqué, des sables et des dunes à perte de vue. Et à cette question je ne répondrais comme d’habitude que fort mal, c’est à dire que je tenterais de plus en plus maladroitement de légitimiser le fait que je préfère peindre.

Peindre alors c’est pénétrer désarmé dans ce désert cette frayeur.

Se déserter

16 juillet 2021

Qui peut se comparer à Picasso qui peut se comparer à l’Ogre. Qui aura les couilles ou l’immense vulnérabilité de se lancer dans cette folie de peindre ainsi ? Peindre un sujet qui ne soit pas la peinture seule est une perte de temps, comme passer un moment en famille sans prendre un couteau et la dépecer totalement virtuellement.

L’appétit de l’ogre

17 août 2021

Ainsi cela fait des années que je prône la maladresse comme source en dessin et en peinture et voici que je tombe sur ce mot japonais d’ETEGAMI. L’art de dessiner et peindre sans craindre d’être maladroit.

Japonais sans le savoir.

18 août 2021

[...] Ce fut bien des années plus tard que ma mère redescendit la boite de couleurs, le chevalet et quelle se mit à peindre

La difficulté de s’enraciner.

24 août 2021

Aujourd’hui il va pleuvoir, pas la peine d’arroser, ce qui tombe bien cela me laisse plus de temps pour peindre et écrire.

étape 1

étape 1 étape 2

étape 2 un avant tableau 1

un avant tableau 1 étape 1

étape 1 étape 2

étape 2 un avant tableau 2

un avant tableau 2

Presque rien

Presque rien