16 décembre 2025

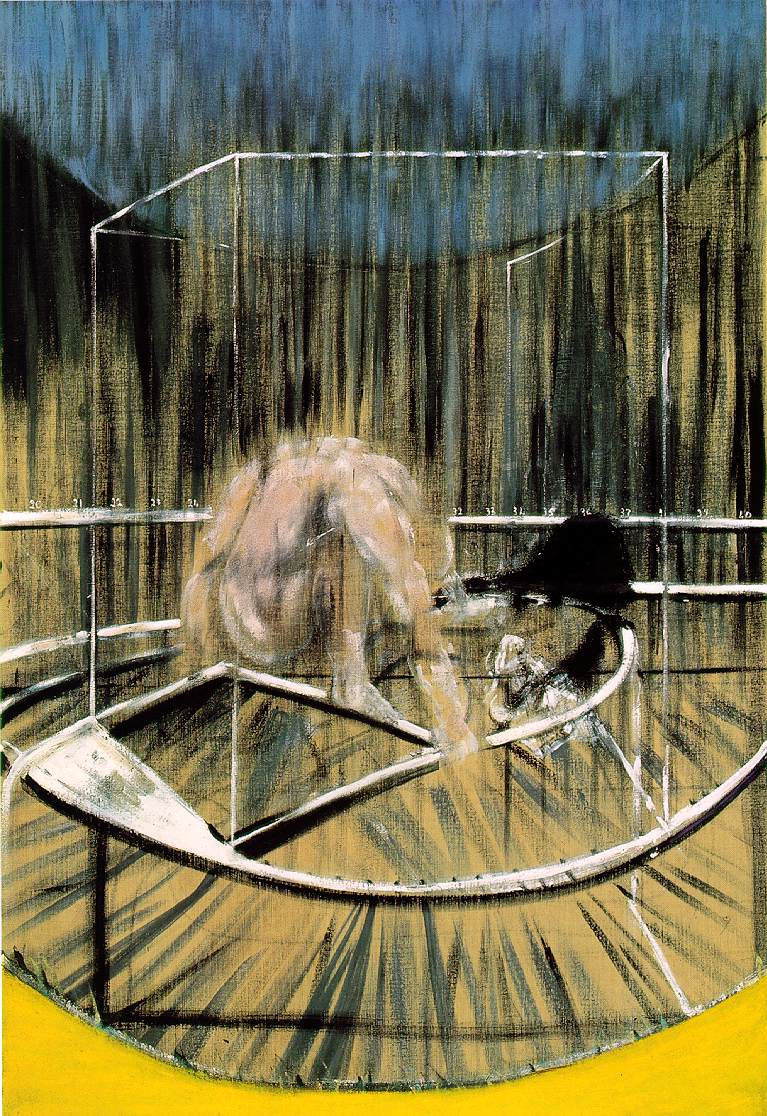

Cette nuit je rêve que je suis nu au milieu d’une pièce blanche. Je suis en position fœtale, plaqué au sol dans une posture humiliante, et je subis une longue série d’accusations qui viennent d’une coursive en surplomb. Les voix sont asexuées. Pour ne pas me laisser prendre par ce qu’elles disent, je me fixe sur leur tessiture, sur le grain, sur la hauteur, sur le souffle. Mon premier réflexe est de croire que ce sont des voix de femmes, puis ça se mélange : des femmes, des hommes, des enfants. Ce mélange enlève les visages. Elles parlent par salves. Entre les salves, des pauses nettes. Dans ces pauses quelque chose se retient encore, hésite. Je me ligote à la curiosité : je relève la hauteur d’une voix, la pause, la reprise. Ce relevé me tient au bord.

Elles s’approchent autrement. Elles ne se jettent pas. Elles tournent. Elles avancent par petites touches, hésitent. Des rapaces autour d’une proie. D’abord le banal, un détail, une petite phrase sans éclat. Puis le retrait, l’attente, le retour. Ce va-et-vient use la curiosité : au lieu d’ouvrir, elle tourne sur place, prise dans le même cercle.

Au début je tiens à distance. Le contenu reste au-dessus, une pluie qui ne touche pas le sol. Je n’attrape que la musique des voix. Puis certaines changent. Elles deviennent des corbeaux. Pas d’oiseaux visibles, des coups de bec dans l’air. Ça vient par à-coups, ça pique, ça arrache. Chaque accusation devient un impact, bref et précis, et je sens qu’on me prend. Je ne vois presque rien, mais je sens une méthode, une attaque qui revient, qui cherche une prise.

Alors je me raccroche à la douleur. À chaque fois qu’une voix revient, elle m’arrache un lambeau de peau. Pas un arrachement vague : ça tombe toujours au même endroit. Je sens la nuque, le flanc, la gorge. La peau cède, un tissu qu’on tire. Je ne saigne pas. Je sens seulement que ça se détache. Je sens des morceaux qui partent. Et c’est là que surgit l’idée la plus simple, la plus indécente aussi : que tout s’arrête. Plus de voix, plus de pauses, plus de reprise. Une fin nette. La mort comme une sortie de secours, une extinction. Je la veux une seconde, pas pour mourir, pour que ça cesse enfin. Puis les voix reviennent, et l’idée se replie, elle aussi, sous la peau.

Les voix reviennent. Elles ne crient pas. Elles ne s’emportent pas. Elles énoncent. Elles martèlent. Elles reprennent. Par moments, je sens l’approche avant l’impact, une montée légère dans l’air, puis le coup. Et mon corps réagit avant moi : je me crispe, je me replie plus fort, et l’arrachement suivant est plus profond. La crispation offre une prise.

La pièce n’a plus l’air blanche. Le blanc devient une matière. Le sol a un grain. L’air a une odeur sèche, presque sanitaire, de produit d’entretien. Je reste au sol, nu, de plus en plus léger. Je sens qu’on me retire quelque chose à chaque passage, pas seulement la peau : la capacité de tenir, de faire écran, de détourner. Il reste moins de surface.

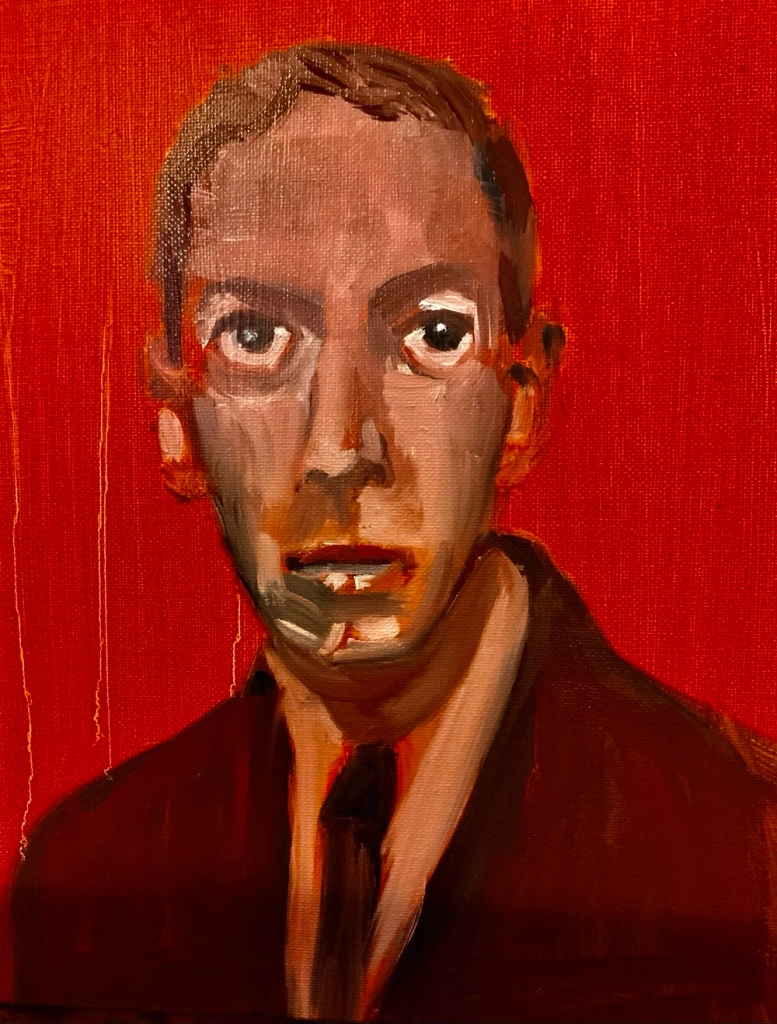

Puis une voix, plus proche que les autres sans être plus forte, ne lance pas une accusation. Elle demande, avec une neutralité administrative : « Et toi, qu’est-ce que tu fais là ? » La question tombe dans une pause, et la pause se referme sur moi. La douleur ne suffit plus. Il faut répondre.

J’ouvre la bouche, l’air est glacial. Je veux sortir un mot, mais ma langue est gelée. Je force, je sens le froid dans la gorge, un froid qui bloque, qui blanchit tout. Je dis : « Je… » Et le son qui sort n’a pas de corps. Ce n’est pas ma voix. C’est la leur : la même diction, la même neutralité, la même voix sans sexe. La phrase se forme toute seule, nette, prête : « Je suis là. » Puis, sans transition, dans cette même voix, la question revient, mais elle sort de moi : « Et toi, qu’est-ce que tu fais là ? »

La coursive s’efface. Il n’y a que la pièce blanche, et ma bouche qui parle avec leur voix, qui reprend leurs phrases, qui relance la procédure. Mes lèvres continuent de bouger. Les mots sortent au bon rythme, comme appris. Je me réveille au moment précis où ça continue encore dans le noir, et j’ai honte non pas d’être nu, mais d’être enfin exactement ce que l’on attend que je sois.

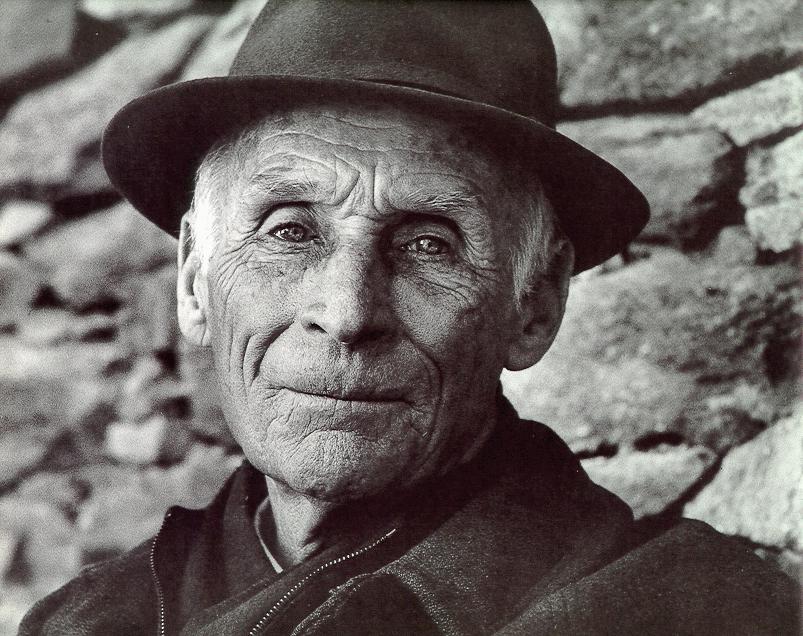

Illustration : Prométhée délivré , de Carl Bloch est exposé au musée Pavlos et Alexandra Canellopoulos d’Athènes. Photo : Panagiotis Moschandreou/The Guardian