Auteurs littéraires

articles associés

Carnets | janvier 2023

18 janvier 2023

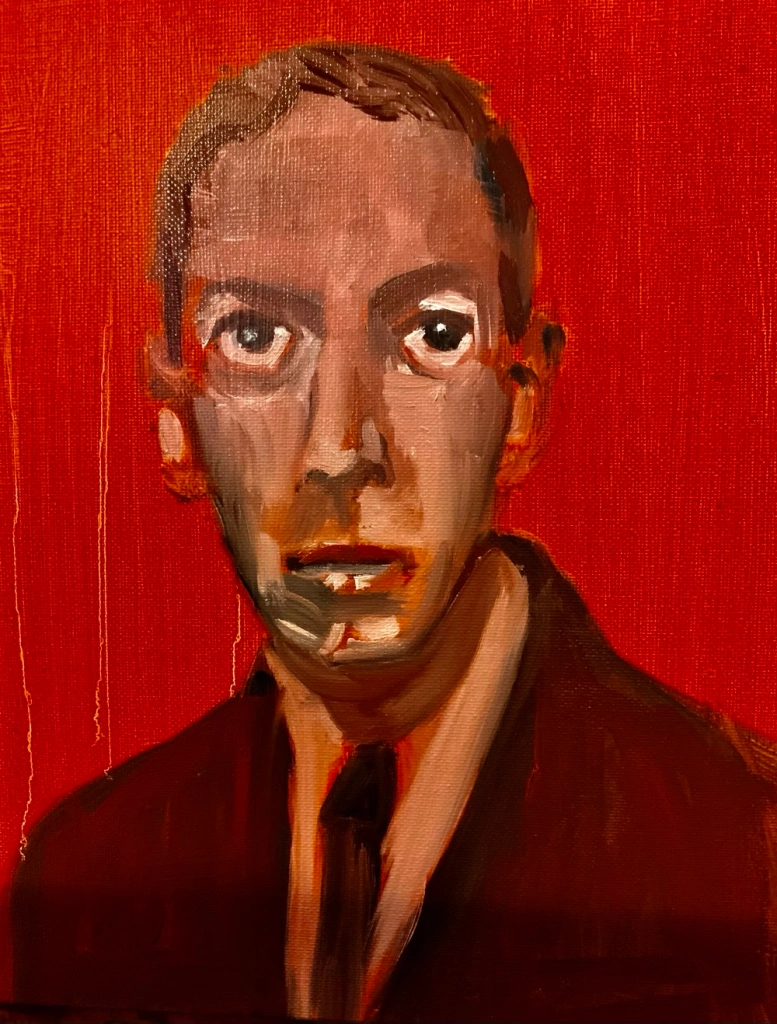

Découverte de deux tomes de récits rendant hommage à Lovecraft : "Sur les traces de Lovecraft", anthologie 1 et 2, collection Fractales/Fantastique, dirigée par Christelle Camus, éditions Nestiveqnen, Aix-en-Provence, 2018. 18 auteurs proposent des récits dans l'esprit de l'auteur. Me suis fait happer par le tout premier hier soir, une autrice inconnue, Kéti Touche : cette histoire de photographe qui vient en résidence dans un obscur manoir (en Angleterre, en Écosse ?) tenu par une femme énigmatique, veuve d'un homme nommé Howard, explorateur de son état. Le récit se déploie dans une tempête, une côte sauvage, au bout d'une inquiétante falaise. On y découvre de vieux carnets évoquant des découvertes effroyables qui auront bien sûr eu raison de la santé mentale d'Howard. Donc bien sûr, de nombreux ingrédients que l'on retrouve chez Lovecraft. Lu une cinquantaine de pages puis j'ai bondi ensuite sur "Autoportrait" d'Édouard Levé. Une suite de phrases en apparence isolées les unes des autres. Amusant, tragique, burlesque. Intéressant quant à la forme. Pour le fond, je suis encore mi-figue mi-raisin. Et puis tout de suite après 20 pages, j'ai posé le livre, j'ai éteint la lumière et il semble que j'ai dormi d'un sommeil de plomb. Aucun cauchemar dont je puisse me souvenir ce matin. Ce qui me fait penser à ce que j'aimerais vraiment écrire. Tiraillé entre la forme et le fond encore une fois. Et là, je me souviens de ce que dit Garouste quand il se trouve confronté au fait que la peinture est morte après Duchamp, discours des Beaux-Arts de son époque. Faire le point sur ce que tu veux vraiment : être un écrivain contemporain ou raconter de bonnes histoires, voilà le nœud. Étonnant que je ne découvre ces livres sur Lovecraft qu'après avoir effectué l'ébauche de ce petit portrait le matin même.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023-4

Tu intègres les actes manqués comme des actes au même niveau que tous les autres. C'est-à-dire une ruse encore qui provient de ton unité cachée. Parler de l'inconscient est trop facile à ce point donné du parcours. Ainsi hier, tu oublies complètement la réunion Zoom où doit s'exprimer Laurent Mauvignier. Peut-être que si tu y penses aujourd'hui et que tu en cherches la raison, c'est affaire de trop grande proximité. Une inquiétude qui en découle aussitôt que l'on s'imagine cette proximité. Mais ce n'est pas une première fois. Toutes les occasions où se reconstruit l'idée du danger d'une telle proximité, tu pourrais les récapituler et les lister. Une énergie est bloquée là. Et il semble qu'une volonté obscure exige qu'elle le reste. Volonté à laquelle tu as pris d'instinct l'habitude d'obéir. Obéissance que tu peux mettre en parallèle avec ton obstination à n'être toujours qu'un débutant en toute chose.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023

Le sacré et le profane. C'est une histoire de lieu. Il faut isoler un lieu d'un autre. Le mot "Kadosh" qui signifie sacré en hébreu désigne au féminin "kadosha", la prostituée. Le rapport entre les deux fonctions de ce même mot semble un peu plus clair quand on se cantonne ainsi au lieu. Il y a une autre orthographe du mot - "Quadosh" - qui signifie séparé. Kadosh est aussi un grade de franc-maçonnerie. Lors de son initiation, le chevalier kadosh est invité à piétiner le diadème papal. Ce qui signifie encore une affaire de lieu de façon symbolique. En résumé, Dieu et ses représentants sur terre, on s'en fout. Ce qui est important en revanche, c'est soi, c'est-à-dire ce cercle dans lequel on est enfermé et le labyrinthe qu'il contient - notre propre vie - comme un chemin à l'apparence complexe et qui passe, elle aussi, dans sa représentation plastique par un centre vide - nul besoin de Minotaure. Le cercle est le lieu dont Dieu s'est retiré pour que l'homme puisse agir avec son libre arbitre. Dieu, qui est le tout, ainsi laisse un vide, un espace, un lieu, un possible. Et par conséquent, on devient ainsi en droit d'effectuer une différence à ce moment-là entre sacré, sainteté et religiosité. C'est dans ce lieu du sacré que s'effectue la prise de conscience que nous sommes dans un cercle, un vide qui lutte de toute sa périphérie, sa circonférence pour ne pas se retrouver réduit à un point. D'ailleurs, une chose étonnante est de pouvoir définir la circonférence et le diamètre d'un cercle, mais impossible d'en mesurer avec une précision nette le rapport. Le nombre 3,14116 etc. par l'infinité des décimales ne s'arrête jamais. Maintenant que tout cela est dit, tu peux aussi bien te réjouir que te lamenter. Tu es comme l'une des deux souris tombées dans le bol de lait. Laquelle veux-tu être ? Celle qui dit "il n'y a rien à faire, je me laisse couler" ou l'autre qui bat des pattes et ne cesse de glisser sur le bord du bol... Oui, mais à la fin, à force de battre le lait, ça devient du beurre, on a une surface solide, et donc une possibilité de s'évader. Évidemment, aucune souris ne sait d'avance que l'obstination produit du beurre. Encore un lieu qui se situe entre ce que l'on sait et ce que l'on ignore. Un entre-deux. Ou encore le lieu même où s'exerce le mouvement. Le lieu où mouvement et immobilité sont deux forces réelles enfin. Possible aussi d'évoquer l'horizontalité et la verticalité qu'inspire l'idée du cercle comme lieu de vie ; on peut s'y déplacer dans les deux dimensions. Voir l'horizon ou voir l'ensemble de haut ou d'en bas. Un autre symbole qui vient à l'esprit presque aussitôt est celui de l'échelle de Jacob. Pourquoi les anges emprunteraient-ils une échelle alors qu'ils ont des ailes pour monter et descendre ? L'échelle est une réalité physique dans ce cas que l'on doit gravir ou descendre en opposition au fantasme de vol comme à celui de toute chute. L'échelle est aussi la matérialisation du lieu comme du chemin qui traverse tous les lieux. Ensuite, tu te demandes pourquoi tu as du mal à effectuer une distinction entre lieu et espace. Tu peux te dire que l'espace est un doute, comme le disait Perec, et que ce serait facile logiquement de désigner le lieu comme un endroit précis. L'endroit de l'envers. Mais l'origine des étymologies est comme la décimale de Pi. Chercher la définition d'un mot ou son étymologie renvoie à 100 mots et chacun encore à 100 mots, etc. Donc encore une belle occasion, si on a enfin saisi l'humour de tout cela, de se dire : "DIEU et ses décimales, on s'en fout." Surtout si on le sait désormais. Et ne surtout pas trop penser que ce que tu écris ici est une configuration de chiffres après la décimale et donc de lettres, tout comme le sont les œuvres de Pessoa, Kafka, Rabelais, Joyce, etc. à l'infini. Et tu peux aussi dire avec un sourire que ce blog est sacré puisqu'il est pour toi un lieu tout à fait à part. Que l'humour est le seul moyen, au final, de résoudre toute contradiction.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

16 janvier 2023-4

Je lis Kafka. Depuis que j'ai dû me procurer à nouveau le Journal sur Recyclivre, je ne le lâche plus. Si j'osais, je dirais très facilement, sur le ton d'une conversation normale, que je suis Kafka. Si cela n'était pas totalement ridicule. C'est parce que chaque phrase que je lis, j'ai cette impression étrange de l'avoir écrite moi-même. Et si on me parle de Kafka, j'ai aussi, bien sûr, la même impression qu'on est en train de parler de moi. Cela me fait penser soudain à ce mot tristement à la mode : intégrisme. Quelle chance d'avoir de si bons réflexes ! C'est-à-dire que l'on peut lire un livre, religieux ou pas d'ailleurs, et y déposer tellement de désirs troubles, toute une intimité, que l'on finit soi-même par devenir ce livre, jusqu'à vouloir même s'approprier l'auteur qui l'a écrit. Encore que, lorsqu'il s'agit de Kafka, possible de prendre ça avec humour. Mais que penser des intégristes de la Bible, du Coran, du Petit Livre rouge, et de Freud ? C'est sans doute que la fonction d'un tel engouement est de remplir un vide, puis de se l'expliquer ensuite, très sommairement d'ailleurs. Mais suffisante pour générer le mouvement perpétuel d'une boucle. Généralement une explication qui n'explique rien du tout, de préférence.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

16 janvier 2023-3

En exergue au Voyage au bout de la nuit, cette petite phrase comme un aveu : "C'est de la faute à l'imagination" ou "Tout n'est de la faute qu'à l'imagination". Flemme d'aller regarder dans ce livre que je n'ai plus ouvert depuis des années. Peur, probablement, de me faire happer par lui une fois encore. De subir encore une fois la même dépression qu'il causa lorsque je tombai dessus à la sortie de l'adolescence. J'ai toujours eu cette facilité à m'imbiber comme un buvard du ton, de l'esprit de tels auteurs. Et, forcément, si cela se produit, c'est qu'il y a, en amont, un terreau propice. Je me suis toujours demandé comment je parvenais à comprendre ce que je lisais dans un livre. J'imagine qu'on le porte tout autant en soi que son auteur et que de le lire nous fait soudain le découvrir. D'où ensuite cette ambiguïté concernant la notion de propriété du texte, assez risible lorsque j'y repense. Cela peut d'ailleurs aller chez moi jusqu'à imiter le ton, le style de certains auteurs que j'affectionne particulièrement parce que, naïvement, emprunter la musique me procure l'illusion de pouvoir y poser mes propres paroles. Encore que "propres paroles" soit un terme ronflant. Disons que la musique aide à exprimer l'imagination sur des thèmes communs en espérant trouver une mélodie personnelle. Ce qui n'est pas complètement idiot car les Chinois, dans le domaine de la peinture, n'ont toujours pratiqué qu'ainsi, en copiant, recopiant les maîtres jusqu'à ce qu'à un moment, un écart se produise par inadvertance chez l'élève et qui sera nommé "style d'un tel, style d'un autre". Il y a donc, dans la copie, une réalité vers laquelle on s'efforce de se rapprocher, et ce sera souvent l'impossibilité de s'en rapprocher totalement, cet écart, dans lequel il faudra puiser sa propre manière, sa propre voix, son propre ton. Est-ce que cet écart peut être nommé imagination ? Peut-être. Mais à mon avis, le désir ou l'obligation de copie, pour apprendre, appartient déjà à l'imaginaire. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une histoire que l'on se raconte de génération en génération. Une histoire qui a fait ses preuves, pour ainsi dire, suffisamment pour qu'on la nomme réalité. Paradoxe dont je m'aperçois encore une fois de plus : j'ai toujours été un fervent défenseur de l'imagination en peinture. C'est ce que je ne cesse de seriner à mes élèves depuis des années : "Surtout ne prenez pas de modèle, ne copiez pas, allez plutôt puiser les informations dans votre mémoire, vos souvenirs, votre imagination. Lâchez-vous donc." La raison d'une telle stratégie est que je n'ai affaire la plupart du temps qu'à des personnes ayant allègrement dépassé la cinquantaine, voire plus âgées ; j'ai très peu de jeunes. Donc trop fastidieux de commencer par les études académiques de pots, de bustes en plâtre, la reproduction de photographies des œuvres de grands maîtres. Je me dis que c'est tellement chiant, pour avoir traversé tout cela jadis moi-même, qu'il serait incongru de l'infliger à ces personnes, que sans doute elles s'enfuiraient, et que je me retrouverais alors gros-jean comme devant avec seulement une poignée de clients. Mais je me demande ce matin si ce n'est pas pure supputation de ma part, une interprétation de ma propre histoire, et de surcroît mal comprise, mal digérée. Comme si un aveuglement constitué de préjugés, d'a priori, était l'obstacle. En fait, de l'orgueil. De la vanité. Car ma vérité, elle aussi, n'appartient qu'au même domaine que tout le reste, elle n'est qu'une histoire que je me raconte à moi puis aux autres pour essayer de la valider. De m'en convaincre moi-même surtout. Et d'expérience, c'est si désagréable de poser le doigt dessus que cela procure l'amère sensation d'une très réelle réalité par conséquent.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

15 janvier 2023

Le rêve d’un deuxième cerveau. Déconnecté, mais là, toujours. On y plonge sans y penser, comme on tourne un robinet. Ce matin encore, tu t’es adressé à ChatGPT. Une page HTML à corriger, un doute technique. Tu aurais pu chercher, tâtonner, essayer. Mais non. Tu tapes ta requête. La réponse s’affiche : efficace, propre. Rien d’étonnant pourtant. Tu le sais bien, ce code, tu aurais pu l’écrire seul. Si seulement tu avais pris le temps. Le temps de l’essai, du raté, du détour. Ce temps où quelque chose surgit — un détail inattendu, une idée qui s’impose par accident. Mais l’intelligence artificielle ne connaît pas les accidents. Elle va droit au but, supprime le hasard. Et qu’est-ce que le hasard sinon la vie elle-même ? Le drame et la comédie, la poésie et le tragique ? Tout ce qui fait que nous avançons en trébuchant. Tu te rends compte que dans cette dépendance naissante à l’outil, c’est ton propre cerveau que tu oublies. Celui qui hésite, qui cherche, qui se perd pour mieux trouver. Ce matin encore, tu as choisi la facilité — ou peut-être était-ce la paresse ? Mais à chaque fois que tu fais ce choix, quelque chose se retire du monde. Une part de toi-même s’efface. L’outil est là pour aider, dis-tu. Mais il te vole aussi : le hasard des chemins non empruntés et cette lenteur où parfois naît une fulgurance. Alors tu te demandes : que reste-t-il quand tout devient rapide et sûr ? Où est passée cette part d’incertitude qui faisait de chaque geste une aventure ?|couper{180}

Carnets | janvier 2023

13 janvier 2023-3

maison en Calabre A tutto ciò che la sfortuna è buona. À toute chose, malheur est bon. Le vieil homme édenté ressasse cette phrase à voix haute, comme un mantra. Sec comme une figue sans jus ni chair, il reste assis là presque toute la journée, dans la pénombre d’un recoin qu’il ne quitte que pour se rendre à la sieste. Il regarde passer les saisons depuis toujours. De temps en temps, il ajoute, en haussant les épaules : « Non sappiamo più cosa pensare. On ne sait plus quoi penser. » Puis il rit, et son regard s’illumine d’une jeunesse incongrue, un regard d’enfant perdu au milieu d’un océan de rides. Ce coin reculé de la Calabre semblait hors du temps, et sa sagesse ironique, un peu intemporelle. Nous venions d’arriver, mon épouse et moi, dans une petite bicoque louée grâce à une annonce parue dans un journal local de Lyon. Les photographies prometteuses, le désir d’explorer un endroit inconnu pour les vacances, et surtout le prix modique avaient suffi à nous lancer dans un périple autoroutier de plusieurs milliers de kilomètres. La Mégane, fatiguée mais fidèle, avait tenu bon malgré les longues heures de route. Nous avions pris notre temps, flâné de ville en ville, traversé rapidement le nord de l’Italie pour atteindre enfin le sud. Avant la Calabre, une halte marquante : Naples et la baie d’Amalfi. Je voulais retrouver certains lieux magiques de mon adolescence, des endroits où j’avais découvert, le temps d’un été, à la fois le goût incomparable de la pizza et les premiers émois provoqués par le grain doux des peaux mates et les regards sombres des ragazze. Mon épouse, toujours curieuse de remonter aux sources de mes récits, n’y voyait pas d’inconvénient. Nous nous lançâmes donc à la recherche du vieil hôtel de Meta di Sorrento, l’Arencetto, et de cette fameuse pizzeria. Contre toute attente, nous retrouvâmes l’hôtel. Il était fermé. Quant à la pizzeria, après un labyrinthe de ruelles écrasées de lumière et d’ombre, elle apparut enfin. Aussitôt, je ressentis une sensation étrange et désagréable : le lieu semblait rétréci, rapetissé par les années. Les couches de souvenirs, de fantasmes, de rêves patiemment accumulées s’évanouirent d’un coup, laissant place à un squelette desséché. Ce fut une confrontation brutale avec la réalité. La salle était quasi déserte, et la pâte avait un goût de carton. Nous en rîmes en quittant Sorrente, le plein fait à une station-service. Nous étions bel et bien en vacances. Le temps était splendide, et nous avions ce luxe précieux : du temps infini devant nous. Puis vint la petite maison calabraise. Là encore, la réalité déçut. Tout était vieillot, délabré. Ce qui, sur les photographies, paraissait charmant et pittoresque s’avéra triste et poussiéreux. En faisant le tour des pièces, mon épouse laissa éclater sa colère : « Tu trouves toujours des excuses à tout le monde, mais là, tu vas quand même reconnaître qu’on s’est fait avoir, non ? » Pour une fois, je dus lui donner raison. Nous avions nourri tant d’attentes autour de ce voyage, espérant échapper au marasme ambiant, que cette déception paraissait encore plus cruelle. C’est alors que me revint à l’esprit le livre que j’avais lu quelques semaines avant notre départ : Une maison en Calabre de Georges Haldas. J’avais été stupéfié par la manière dont son narrateur décrivait, avec un mélange de désillusion et de tendresse, une expérience semblable à la nôtre. Comme lui, nous avions été attirés par l’idée d’un refuge parfait, et comme lui, nous nous retrouvions face à une réalité bancale, loin de nos attentes. J’aurais voulu partager cette coïncidence avec mon épouse, lui dire que nous étions en train de vivre presque exactement la même chose que dans ce livre. Mais la mine sombre qu’elle affichait me dissuada d’en parler sur le moment. Face à cette impasse, nous décidâmes de nous baigner. À deux pas, un petit chemin bordé de figuiers menait à une plage extraordinaire, absolument déserte. Pas une âme, comme si les habitants du village ignoraient jusqu’à son existence. Au loin, de l’autre côté du bras de mer qui sépare la Calabre de la Sicile, l’Etna domine l’horizon. Grosse masse d’un bleu sombre, il exhalait ce jour là de grandes volutes blanches. Le spectacle était saisissant. Ce moment suspendu face à la puissance brute de la nature chassa tout ressentiment. Le lendemain, nous quittâmes la Calabre de bonne heure, embarquant sur un bac pour rejoindre la Sicile. En Calabre, il nous avait été impossible d’accuser qui que ce soit de notre déception. Pas la propriétaire, une petite dame cordiale qui nous avait reçus dans sa maison proprette près de Lyon. Pas la maison elle-même, qui n’était rien d’autre que ce qu’elle était. Pas même notre naïveté. La Calabre nous avait confrontés au fameux principe de réalité, celui qui, tôt ou tard, vous casse les dents. Nous avions fui, comme on échappe à une leçon trop dure à entendre, préférant nous réfugier dans l’illusion d’un rêve. En Sicile, les souvenirs revinrent. Une sortie d’autoroute réveilla des images d’un village de pêcheurs, Sferra di Cavello. Je revis un camping où je passais mes journées à transpirer sous une tente Trigano, regardant de loin un hôtel cinq étoiles surplombant la mer. Cette fois, la crise économique avait laissé l’hôtel vide, et nous trouvâmes une chambre lumineuse à un prix modique. Là encore, je ne savais pas trop quoi en penser. Était-ce un hasard ou un clin d’œil du destin ? Peut-être qu’effectivement, comme le disait le vieil homme en Calabre, à toute chose, malheur est bon.|couper{180}

Lectures

Lire Pierre Bergounioux

10 janvier 2023 Lu quelques pages du premier mot de Pierre Bergounioux, Gallimard 2001. Dés le début il m’est nécessaire de le lire à haute voix pour apprendre à connaître son souffle, sa respiration, sinon quasiment impossible de le lire en silence. Impression que les trois quart de l’importance de ses phrases m’échappent. Et comme à dire ses mots à lui ainsi avec ma voix à moi m’en rapproche. Sauf que cette part de moi-même qui se rapproche de ce texte est inédite dans sa plus grande présence. Je retrouve un désarroi infini d’enfant à cette lecture, un désarroi que le texte met à jour sans brusquerie , aimablement, calmement, savamment. Et c’est bien là encore que je peux mesurer l’écart entre ce que je voudrais parvenir à écrire, ce que j’imagine écrire et ce que j’écris réellement.|couper{180}

Carnets | septembre 2022

Explorer le ridicule

Toutes ces choses que l’on s’empêcherait de faire juste en raison d’une peur d’apparaître ridicule. N’a-t-on jamais envie de l’écarter cette peur ? De lui dire va t’en, tu es la chose la plus pénible, la plus ennuyeuse que je connaisse ici-bas sur la terre. Mais non. Elle se tient toujours ici ou là comme une lancinante blessure qui se rouvre encore et encore. Et, ce même quand on pense en avoir fini avec elle. Presque toujours, elle trouvera un moyen de refaire son apparition, et lorsque l'on s’y attendra le moins. Peut-être parce qu’elle est en lien avec l’enfance, un des derniers liens que l’on chercherait coûte que coûte à conserver quand tous les autres semblent s’être dissous au fur et à mesure des années. Le seul lien avec mon enfance, c'est la peur du ridicule et ce combat que j’ai toujours maintenu contre elle. En n’hésitant pas à me plonger souvent dans les situations les plus ridicules qu’il soit évidemment. Est-ce du courage, de l’inconscience, un sentiment omniprésent d’injustice que j’ai constamment voulu étudier ? Je ne saurais pas le dire. Sans doute la configuration globale de petites failles perçues très tôt dans la solidité apparente d’une réalité morne. Et, ce combat m’aura mené sur une route étrange, sur laquelle en me regardant agir dans le reflet des miroirs, j'ai été tour à tour héroïque ou complètement con. Ce qui m’aura d’ailleurs permis de mettre en doute sérieusement la ruse, l’intelligence du héros dès que l’occasion m’était donnée de les étudier. Ainsi, je dois être un des rares lecteurs à éclater d’un rire franc en suivant les péripéties des héros de Dostoyevsky. Peut-être que cette hilarité ne m’est pas venue naturellement. Soyons honnête aussi, la lecture de René Girard y aura été pour beaucoup sans que je me souvienne des raisons pour lesquelles j’effectue désormais cette association. Par contre, je reste encore fermement ému à la lecture des romans de Panait Istrati. À chaque fois, je retombe dans le même piège de l’émotion à leur lecture. Probablement parce que je me suis crée une image, une histoire de l’auteur que j’aurais désiré proche de la mienne tout simplement. Une simple affaire d’identification. Ce côté fleur bleu exacerbé d’autant que la lucidité me flanque la paix, m’octroie une pause. La manière que j’ai de me ruer là-dedans comme dans un feuilleton de série B. Bon public. Capable même d’en verser des larmes. Slave pas pour rien. Cette grandiloquence de la tragédie n’égale que celle de la comédie. Allez savoir le vrai du faux, difficile quand on a baigné là-dedans depuis les tout premiers jours de sa vie. Ma mère était ainsi, elle savait passer du rire aux larmes sans cligner d’un œil. Comme elle respirait. Ce qui m’a donné, je crois, l’habitude de considérer tragédie et comédie comme des moyens de communiquer quelque chose tout en ne sachant jamais véritablement quoi. Peut-être l’ineffable de la vie tout bonnement. Cette grande stupeur lorsqu’on y songe. Nul doute donc, je suis un homme parfaitement ridicule. Non pour m’en plaindre, mais en toute connaissance de cause. À la fois pour éloigner de moi les gêneurs, les empêcheurs de tourner en rond, mais également pour rester dans une impression d’exil perpétuel, sans doute le principal legs de ma mère, de toute cette famille, de son côté à elle que je n’ai jamais pu oublier. Qui prend une place importante dans la structure même de ma pensée comme de mes agissements. Une sorte de dette jamais totalement remboursée. Si je suis ce que je suis, le pire comme le meilleur c’est certainement aussi grâce à tous ces gens qui ont eu le courage de sortir du ridicule, de l’abject, de l’insoutenable à un moment donné de leur existence. Qui ont tout perdu en partant. Et, qui, du moins les rares que j’ai connus, prenaient la vie désormais avec un certain recul, beaucoup de désillusions digérées, une acuité phénoménale à tout ce qui cloche pour en faire presque aussitôt une occasion d’en rire. Le ridicule et la fierté, l’orgueil, la peur du qu’en dira-t-on. La peur animale de rompre tous les liens qui nous constituent de façon identitaire, ils l’ont tous vécue à leur manière, avec leurs qualités et leurs travers. Alchimiquement si j’ose dire, ils auront transformé cette peur du ridicule en or. C’est sans doute aussi cette charge que j’ai décidé de prendre un jour sur les épaules. N’est-ce pas tout aussi ridicule que de ne pas le faire finalement ? Dans le rire, il y a quelque chose d’autre encore que j’ai parfois pu entrevoir, mais jamais hélas durablement m’y installer. Comme une connexion avec le sacré, ça va forcément paraître ridicule cela aussi. Rire pour rejoindre le divin. Ensuite, ne jamais l’atteindre, en revanche seulement l’entrevoir. Suffisant pour adorer lire Rabelais autant que Saint-Jean de La Croix. D’une certaine manière, je ne suis pas loin de penser que je possède une fameuse maitrise de ce ridicule aussi. Que je pourrais même l’enseigner, enseigner à se détacher de tous ces liens qui nous enserrent par le recours à la peinture, comme au ridicule. C’est un peu ce que je fais souvent inconsciemment. De moins en moins inconsciemment.|couper{180}

Carnets | juin 2022

28 juin 2022

Ce n’est pas la rue de la Gaîté de Perec. Il y a longtemps que je n’habite plus Paris, sinon j’aurais sans doute tenté le coup des enveloppes, le jeu du découpage entre réel et imagination. Mais tout ce que j’ai aujourd’hui, c’est Google Earth et une mémoire vacillante. La mémoire, c’est pour ça que je m’appuie sur des photographies. Mais même avec des photographies, la mémoire reste capricieuse. J’essaie, on verra bien. Des bribes, des fragments, au fur et à mesure, dans l’ordre où ça me revient. La ville commence sous les pneus de la voiture qui roule sur les pavés. À l’époque, on ne disait pas encore "véhicule". Les pavés résonnent sous les roues : tougoudougoudou, tougoudougoudou. On tourne, on va tout droit, encore et encore. Tougoudougoudou. Puis on ralentit. Une voix dit : "On arrive." Une autre répond : "Merde, il n’y a encore pas de place." Alors, on se gare en double file pour décharger les valises. La rue Jobbé Duval est en pente. On entend le frein à main, suivi du bruit sourd d’une vitesse qu’on engage avant de couper le moteur. Pas longtemps. Il faut faire vite. Klaxon d’un camion, peut-être un de ces énormes camions poubelle. Une portière claque, le moteur redémarre. Une odeur d’essence flotte un instant avant d’être recouverte par celle de la ville. L’odeur de Paris. Indéfinissable, mais unique. Quelques arbres chétifs jalonnent maintenant la rue. Autrefois, il n’y en avait qu’un. Un seul, dont le tronc s’enracinait au centre d’une plaque de fonte ornée de motifs amusants, géométriques, vaguement floraux, peut-être inspirés des feuilles d’acacia. On en trouvait le long du canal, dans l’Allier. Une plaque circulaire en fonte, comme celles que l’on forgeait autrefois, peut-être à l’époque de l’Art nouveau, quand les fonderies n’étaient pas encore des salles de spectacle, des musées ou des cinémas. On ne pose plus ce genre de plaque ouvragée, cernée d’un fin liseré de pierre taillée. Pourtant, elle était là, sur un îlot discret, au beau milieu de la rue Jobbé Duval, qui commence rue des Morillons et finit rue Dombasle, à moins que l’on prenne la rue dans l’autre sens. Autrefois, ce petit arbre chétif était le seul. Pas de bancs pour s’asseoir. Aujourd’hui, ils ont planté d’autres arbres. Tout aussi chétifs. Et ils ont ajouté un banc. Qui vient s’asseoir ici ? En tout cas, c’est à cet endroit, là où la rue s’évase légèrement, qu’elle forme une sorte de place. Une place sans nom. Au 15 bis de la rue Jobbé Duval, une lourde porte se pousse après qu’on a pressé un petit bouton dépassant d’une plaque dorée. Un bruit long de grésillement accompagne l’ouverture. Mais la porte ne s’ouvre pas seule. Il faut la pousser. Elle est lourde. Tout en haut de l’immeuble habitent ceux qu’on vient voir. Pour les atteindre, il faut traverser un couloir bordé de miroirs. On se voit dans la glace, puis dans l’autre glace. Puis on pousse une seconde porte, vitrée, bien plus légère. Derrière, la loge des concierges, les Gassion. Monsieur et Madame Gassion. Sur leur porte, un rideau. Sur le rideau, une fausse cigale en plastique. Quand on toque pour dire bonjour, un bruit de cigale retentit, suivi du gazouillement d’un canari jaune dans une cage métallique. La cigale est fausse. Le canari, lui, est bien réel. Avant de monter les sept étages par l’escalier recouvert d’un tapis rouge sentant l’encaustique et le café, on peut emprunter l’ascenseur, coincé sous la volée de marches. À l’angle de la rue Jobbé Duval et de la rue des Morillons, il y a une boulangerie. Si l’on remonte, elle est à gauche. Si l’on descend, elle est à droite. Sa devanture n’a presque pas changé. Certaines choses changent dans la rue Jobbé Duval, d’autres non. Le marchand de couleurs a disparu, remplacé par un salon de beauté. Mais la boulangerie est toujours là. Ses propriétaires ont changé. La disposition des étals à l’intérieur aussi. Avant, sur la gauche en entrant, un présentoir rappelant celui des parapluies accueillait des "surprises" : des petits paquets remplis de papier journal chiffonné et, au centre, un jouet en plastique. Il y avait aussi, si je me souviens bien, des bonbons. Illustration : Edouard Léon Cortès, Boulevard des Italiens sous la pluie|couper{180}

Carnets | juin 2022

27 juin 2022

C’est dans cet entre-deux, entre l’implicite et l’explicite, que j’habite. Écrire m’aide, sans doute, à mieux comprendre cette distance qui sépare ces deux notions. Et donc, à mieux mesurer mon propre espace. Souvent, comme dans la vraie vie, cet espace est réduit, exigu, mais j’essaie toujours d’en repousser les murs, à ma guise. Même la notion d’exiguïté, qui semblerait évidente pour chacun, devient alors matière à questionnement. Cela revient à interroger notre compréhension, à la fois collective et intime, de l’espace en général. Toutes ces chambres d’hôtel où j’ai passé une grande partie de ma vie, je ne les ai pas choisies par hasard. Ce n’était pas une fatalité, même si parfois, par lassitude, j’ai renoncé à en sonder les véritables raisons. Même si, parfois, je m’en suis plaint, cherchant à me glisser dans la peau d’un personnage dostoïevskien, seule l’imagination aura été responsable de cette plainte. Pourtant, si je réfléchis aux bénéfices que j’ai pu tirer d’habiter ainsi dans une métaphore de l’exiguïté et de l’enfermement, je pourrais bien être surpris par ce que j’y découvrirais. Créer justement un espace propice à la création : voilà l’essentiel. Le seul qui, comme un port d’attache, me permette de naviguer entre l’implicite et l’explicite. D’explorer ces territoires comme on explore des pays étrangers, puis de revenir en ce point d’ancrage pour mieux en comprendre la géographie, l’économie, la politique, leurs autochtones, leurs mœurs… Un ethnologue de l’invisible. Tout nous semble si évident lorsque nous vivons sans y penser, sans considérer qu’un jour nous allons mourir. Cette évidence, depuis toujours, me paraît suspecte. Comment pouvons-nous nous enfoncer ainsi dans cette acceptation tacite, ce déni collectif de l’implicite ? Et alors, de quoi est constitué, en creux, tout l’explicite, quand nous vivons dans une telle inconscience de l’implicite ? Je viens de découvrir un texte de Fabienne Swiatly, extrait de son livre Elles sont en service, que François Bon nous a proposé dans le cadre de l’atelier d’écriture #40jours la ville. Ce sont des portraits de femmes sur leurs lieux de travail, écrits avec une contrainte : un nombre de mots limité à 70 ou 90 tout au plus. Sous cette forme de courts paragraphes surgissent des vies entières. En si peu de mots, on ressent la contrainte sociale, la violence du monde. L’accumulation de ces textes produit un effet troublant : sans grand discours, avec une économie de moyens, ces portraits deviennent de grandes pièces. En tant que peintre, j’y vois de gigantesques tableaux, d’immenses formats. J’ai aussi envie de partager le blog La trace bleue : 🔗 https://latracebleue.net/index.php Et puis soudain, je me rends compte que ce qui me touche dans le texte de Fabienne Swiatly, c’est qu’elle est née en 1960. Son langage m’est compréhensible, aussi bien dans l’implicite que dans l’explicite. Une limpidité qui me secoue, qui m’étreint. Illustration : Hans Holbein Le Jeune, Les ambassadeurs 1533|couper{180}

Carnets | Gestes et usages

Je ne me sens pas tranquille

Ce texte fait partie d’une recherche que j’effectue sur les écrits de Christophe Tarkos dans le cadre d’un atelier d’écriture animé par François Bon. Il est volontairement sans ponctuation et il s’agit d’une fiction. Je suis parti de l’expression « je ne suis pas tranquille » que l’auteur utilise pour introduire un texte destiné à une voix, à la chanteuse Françoise Atlan ce texte a pour titre « oratorio » Je ne me sens pas tranquille la gouttière pousse un cri de métal quand la branche de l’olivier en pot frotte sur la gouttière par intermittence je ne me sens pas tranquille quand la musique dont le volume est excessif pénètre ici dans la cour une musique que je n’ai pas choisi ni d’entendre ni d’écouter une musique que les voisins m’imposent en plus du vagissement de leur bébé en plus de ses cris de ses rires de ses pleurs et de leurs cris à eux un couple de voisins dans la trentaine qui ne cesse de s’engueuler copieusement et je me dis que je ne peux pas me sentir tranquille comme je le voudrais comme je le souhaiterais comme j’en rêve quand tous ces bruits cette musique de merde ces cris ces rires s’engouffrent ici dans la cour sans que je ne puisse rien y faire qui me rendent impuissant d’agir en quoi que ce soit de logique de sensé de raisonnablement humain et puis il fait chaud très chaud c’est étouffant et le vent qui s’engouffre ici dans la cour par intermittence ne me rend pas tranquille non plus j’imagine j’essaie de m’habituer à tout ça mais ça demande un effort, un effort répété fatiguant à répéter surtout qu’un tel effort ne change rien un tel effort ne me rendra pas plus tranquille je l’entrevois déjà il fait si chaud et là sensation d’étouffement s’intensifie au fur et à mesure que j’y pense elle aussi et comme pour insister encore un peu plus les voisins ont monté d’un cran supplémentaire la musique maintenant je crois que c’est du rap des choses que l’on dirait crachées par saccades par des voix barbares à tonalité basses et rageuses arrogantes désespérées sans doute avec une telle violence j’imagine que c’est violent et pas uniquement une énergie déployée comme ça pour rien c’est une musique qui a comme but d’agresser quelque chose chez les gens une musique qui veut s’en prendre violemment à quelqu’un et quelqu’un et ça ne me rend pas tranquille quand je me rends compte que c’est moi ce quelqu’un c’est du rap je crois c’est fort mais pas encore assez distinct suffisamment pour écouter les paroles on ne peut que les subir ainsi comme des sons des bribes de paroles violentes et insensées on devine tout ça et ça se mélange avec les cris de la mère sur l’enfant les cris du père sur la mère qui crie sur l’enfant et les rires ou les pleurs de l’enfant au demeurant ce n’est peut-être pas un bébé comme je le croyais je perds mes repères en ce moment je ne me sens pas tranquille et la branche de l’olivier par intermittence fait à nouveau grincer le métal de la gouttière cette musique qu’on m’impose je n’ai pas de mot qui me vienne que celui d’injustice c’est une injustice mais je ne peux rien y faire je la subis et je fais des efforts pour m’y habituer mais elle me dérange et ça ne me rend pas tranquille ça me mets même en colère à me laisser à cette facilité de la colère à la faiblesse d’avoir à la subir cette musique de merde que je n’ai pas choisie d’écouter c’est comme si le voisin te chiait sur la gueule merde avec sa musique de merde et ça ne te rend pas tranquille bien sûr de penser ce genre de chose j’imagine qu’il s’en fout des autres pas de moi seulement mais de tous les autres voisins du quartier et je ne sais pas si lui le voisin est si tranquille que ça sûrement pas j’essaie d’imaginer s’il peut vraiment se sentir tranquille d’emmerder comme ça le monde tout autour de lui je ne sais pas s’il en est conscient ou pas s’il le fait exprès ou s’il s’en fout royalement voilà il est comme un roi qui décide arbitrairement de tourner le bouton du volume et sa putain de musique prend le pas domine sur toutes les pensées les miennes et sans doute aussi celles de tous les voisins du quartier mais personne ne dit rien tout le monde se tait il fait si chaud c’est étouffant et toutes les pensées en tous cas que je pourrais avoir si j’étais là tranquillement assis dans la cour le voisin n’a pas de cour il ne sait pas ce que c’est d’être assis dans une cour comme celle-ci le voisin ne sait pas où ne veut pas savoir ce que ça peut être d’avoir une cour et de vouloir s’y asseoir pour penser à tout un tas de choses tranquillement et se sentir soudain intranquille à cause d’un con qui ne connaît pas plus le respect que les limites il s’en fout il ne veut rien savoir il ne peut pas non plus imaginer qu’une branche d’olivier dans un pot à l’angle de cette cour frotte par intermittence contre la gouttière du bâtiment qui cerne cette cour et que ça produit un bruit que l’on connaît même si c’est un peu agaçant ce n’est pas la même chose tout à fait on peut agir sur ce bruit en décidant un jour de couper la branche par exemple tout le monde a des problèmes qu’il décide de résoudre comme il peut ou pourra ce que je ne me résous pas à faire parce que finalement je crois que je me suis habitué à ce bruit particulier désormais ce crissement métallique que produit le contact de la branche de cet arbre sur le rebord métallique de la gouttière Il y a un petit carillon métallique que nous avons accroché à l’une des branches de l’olivier en pot et quand le vent s’engouffre dans la cour qu’il produit un entrechoquement des petits tubes métalliques de longueurs et de sections différentes il en résulte un tintement sonore très agréable à écouter si on y fait un tant soi peu attention le tintement agréable contraste avec le grincement métallique cela créer un équilibre on pourrait penser à une histoire de vases communicants ou encore une sorte de rétribution qu’offre parfois ce son agréable pour avoir prête autant &´attention au désagréable à ce crissement métallique qui me surprend au moment où doucement je m’enfonce dans la rêverie et m’en extrait brusquement à chaque fois mais est-ce ce toutes ces choses que je perçois ainsi et qui ne me rendent pas tranquille est-ce que c’est vraiment ça n’est-ce pas comme si je leur avais déléguées ce que j’appelle la tranquillité est ce que ces choses sont responsables de mon Intranquillité d’un moment où bien est ce que j’en profite par facilité par lâcheté aussi pour leur attribuer la responsabilité que moi je ne parviens pas à prendre pour retrouver cette tranquillité est ce que ça ne m’arrange pas de venir m’asseoir dans cette cour et de passer ainsi un moment plus ou moins long à me plaindre de quelque chose d’une absence de quelque chose que je veux nommer la tranquillité et qui n’est peut être qu’un mot que j’attrape comme ça par réflexe par facilité par lâcheté pour ne pas avoir à prendre une responsabilité et maintenant je me sens bête et un peu coupable aussi de ne pas me sentir tranquille et maintenant les voisins ont fermé leur fenêtre je n’entends plus leur musique de merde c’est terminé ainsi que tous les cris les rires de l’enfant et maintenant le vent est tombé il n’y a presque plus de bruit alors comment je vais faire pour continuer à le sentir intranquille il faut que j’aille chercher encore plus loin des bruits susceptibles de devenir responsables de cet agacement je vais les chercher au delà du pâté de maisons au delà du parking qui se trouve après le pâté de maison sur la route nationale sur cette déviation de la RN7 sur laquelle des voitures passent accélèrent freinent klaxonnent accélèrent freinent klaxonnent à cause du feu rouge qui se trouve juste sur la gauche avant d’emprunter la petite rue en sens unique passant devant le parking sans respecter la moindre limitation de vitesse tout le monde s’en fout un jour il y aura un accident toutes les voitures foncent dans cette rue devant le parking et le pâté de maisons puis devant la maison où finalement j’habite nous habitons une maison avec un extérieur une petite cour que l’on pourrait trouver tranquille à première vue c’est ce que tout un tas de gens qui viennent ici nous disent qu’elle petite cour agréable vous devez être bien tranquilles et j’entends désormais des voitures auxquelles je ne faisais pas attention tout à l’heure quand mon attention se portait uniquement sur cette musique de merde des voisins qui désormais ont fermé leur fenêtre quand je faisais attention aux cris de l’enfant et que j’en profitais pour râler intérieurement en me disant que ça me dérangeait ces cris ces rires de l’enfant des voisins qui se foutent royalement des gens du quartier tout autour qui vivent à trois avec un chat que j’aperçois de temps en temps à la fenêtre un chat noir une fenêtre pas très grande et que j’imagine être la fenêtre de leur cuisine dans leur petit appartement sans extérieur|couper{180}