réflexions sur l’art

Ici, l’art n’est pas un objet figé mais un lieu de pensée en mouvement. Peinture, écriture, regard : tout devient matière à interrogation, parfois ludique, parfois grave. Ces réflexions empruntent autant à la philosophie qu’au souvenir de gestes, à l’anecdote d’atelier, à la mélancolie ironique. Peindre, c’est parfois rater ; dire, c’est souvent déformer ; l’œuvre est résidu de tentatives accumulées. L’artiste-écrivain avance en hésitant, creusant les mots comme la toile. Il ne cherche pas à expliquer l’art, mais à habiter ce qui se dérobe dans l’acte de créer. Chaque texte trace un sentier incertain, où l’intensité prime sur la clarté, où la seule vérité possible est celle de l’élan.

articles associés

Carnets | Atelier

28 octobre 2019

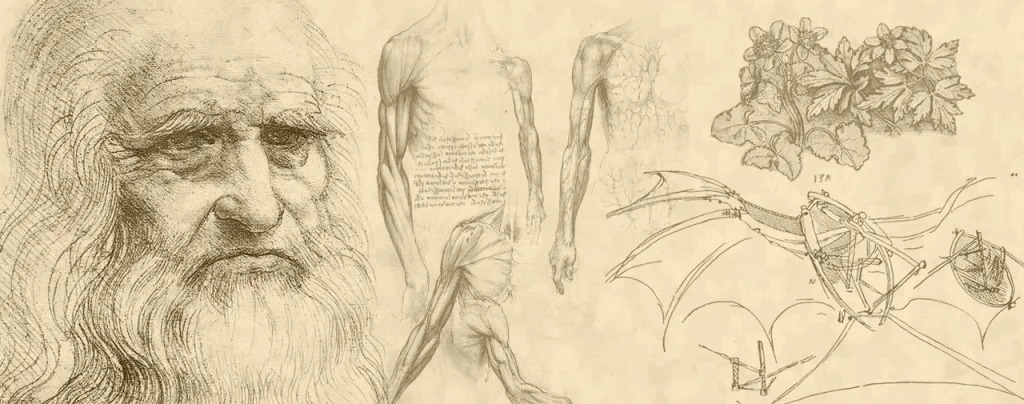

La plupart des gens pensent qu’il faut savoir dessiner, et que ça s’apprend. Mais souviens-toi : enfant, tu ne te souciais pas de savoir dessiner ; tu dessinais, tout simplement. Et puis, que veut dire « bien dessiner » ? Par rapport à qui, par rapport à quoi ? Si « bien dessiner » existe, cela implique aussi « mal dessiner »… Mon crayon oscille entre les deux : j’ai les chocottes, maman ! D’accord, si tu feuillettes les carnets de croquis de Léonard de Vinci et que tu rêves de dessiner comme lui, il va falloir bosser un peu. Mais pourquoi voudrais-tu dessiner comme Léonard, puisque c’est déjà fait, plié, terminé ? Il n’y a qu’un seul Léonard, et voilà. À son époque, il n’y avait ni smartphones ni appareils photo numériques pour capturer portraits ou paysages sans bavure. Aujourd’hui, c’est différent. Tu peux bien sûr prendre ça comme un défi de dessiner aussi bien que lui, mais est-ce vraiment cela qui t’apprendra à dessiner ? Je ne le crois pas. Pour moi, dessiner, c’est d’abord s’exprimer avec justesse, montrer qui l’on est. La seule chose que tu puisses faire, c’est dessiner comme tu le ressens. Et pour ça, il te faudra du temps, chaque jour, pour t’y mettre et réfléchir à ce que tu as produit. Au début, ton œil sera presque aveugle : tu ne verras pas grand-chose et tu te diras peut-être « bof, c’est pas terrible, à la corbeille… ». Erreur. Garde tout. Mets tes dessins dans une pochette, note la date et ta signature à chaque fois. Tout ce que tu fais en dessin compte, tout est précieux. Jeter tes dessins, c’est dire que tu as perdu ton temps, que ton effort n’a aucune valeur. L’estime de soi est importante (sans en abuser, bien sûr). Chéris ce que tu produis et, dans quelques années, ton œil plus aiguisé te montrera que ces premières esquisses portaient déjà la trace, les prémices d’un talent à venir. Quant à « bien dessiner », c’est souvent l’avis des autres : c’est facile de « bien dessiner » quand tes dessins ressemblent à ce que la plupart attendent d’un visage ou d’un paysage. Mais au fond, « bien dessiner » est souvent un mensonge qu’on se raconte à soi-même. Peut-être que « savoir bien dessiner » n’est qu’un faux problème, une excuse pour ne pas se lancer vraiment. Dessiner, c’est avant tout dessiner comme tu es, sans chercher à imiter qui que ce soit. Et c’est exactement ce que martèle McDonald’s quand il répète « venez comme vous êtes ».|couper{180}

Carnets | Atelier

17 octobre 2019

Et si les dieux grecs n’étaient que des conspirateurs s’ennuyant ? Une idée qui traverse l’esprit en contemplant la légende de Pandore et d’Ulysse. Deux figures de curiosité opposée, l’une punie, l’autre exaltée. Mais que se passe-t-il lorsqu'on unit ces deux facettes ?|couper{180}

Carnets | Atelier

16 septembre 2019

Il y a quelques années, une rétrospective des frères peintres Bram et Geer Van Velde se tenait à Lyon. À travers l’histoire de ces deux artistes, l’auteur explore la force du déracinement, l’influence de l’exil et la naissance d’un langage pictural unique. Ce parcours témoigne de la nécessité de la faim créatrice et du travail acharné, indispensables à la révélation artistique.|couper{180}

Carnets | Atelier

11 septembre 2019

Reprise du texte en 2025. À relecture tout me paraît grandiloquent, pas faux complètement mais reconstruit naïvement. Je reviens donc en arrière pour réexaminer la scène et j'écris un tout autre texte. Je me souviens de cette journée où j’ai rendu visite à Thierry Lambert. Aujourd’hui, je vois clairement ce que je cherchais : moins à rencontrer un homme qu’à trouver un miroir qui me renvoie l’image d’un artiste. J’étais fatigué. J’avais enchaîné les ateliers pour enfants, le déjeuner rapide. J’arrivais avec l’espoir confus qu’un « grand » me reconnaisse, me donne une clé, ou simplement me regarde comme un égal. Sa maison était pleine d’œuvres. Des piles de toiles, des sculptures. Je me suis perdu dans les noms, les références. Je voulais tout retenir, prouver que j’étais digne de comprendre. Puis j’ai lâché prise — ou j’ai cru lâcher prise. En réalité, je jouais au disciple émerveillé. Je me suis mis à parler de chamanisme, d’art sacré, de transmission ancestrale. De Luis Hansa que j'avais connu lorsque j'habitais Paris. Des mots trop grands pour une simple rencontre. Je crois que j’avais peur que ce moment soit banal. Alors je l’ai enrobé de mystère. J’ai fait de Thierry un chamane, de sa maison une forêt, de sa collection un chemin initiatique. Nous avons bu du thé. Parlé peinture, marché de l’art, parcours. C’était concret, simple. Mais dans ma tête, je dramatise déjà. Je me voyais en train de vivre quelque chose d’important. Aujourd’hui, je sais ce qui était vrai : sa générosité, le partage d’un gâteau, la lumière dans la cuisine, les chats derrière la vitre. Le reste — le vocabulaire initiatique, l’insistance sur le caractère unique — était de la construction. Une tentative de me grandir par procuration. Parfois, on se raconte des histoires pour traverser le doute. Ce jour-là, j’avais besoin de croire que l’art était une voie sacrée, et moi, un pèlerin. J’avais besoin de Thierry comme guide. Je ne suis plus ce pèlerin. Je n’ai plus besoin de chamanes.|couper{180}

Carnets | Atelier

10 septembre 2019

Quand Georges Bataille abandonne son père malade et handicapé à Reims pendant la guerre, il accomplit un acte qui nourrira toute son œuvre. On peut le traiter de salaud. Mais le jugement moral est une facilité qui éloigne du cœur des choses. Ce que cet abandon révèle, c’est que nous sommes parfois poussés par le futur — un futur encore invisible — à briser les trajectoires prévues. La loi, la morale, le bon goût : tout peut voler en éclats en un instant. Nous ne savons pas, sur le coup, d’où vient cette force qui modifie la formule chimique de nos cellules dans un éclair d’inadvertance. Il faut attendre des années, parfois une vie entière, pour que quelqu’un — nous-mêmes ou un exégète — commence à dénouer le fil des actes et de leurs conséquences. Sommes-nous responsables ? Oui, mais la conscience n’est qu’une partie du jeu. Il faut explorer la mémoire comme une jungle, sans s’attarder sur chaque détail, mais en aiguisant son regard à mesure qu’on découvre les sentiers. Les chamans, quand ils opèrent un nettoyage, commencent par la mémoire. En remontant à rebours, ils comprennent que l’histoire personnelle est peu de chose face aux forces qui nous traversent : éléments, cosmogonies, lumières et ombres qui luttent en nous. Notre mission, si mission il y a, est de fonder une harmonie — pas seulement un équilibre. L’équilibre, c’est un pas après l’autre, avec le risque permanent de chuter. L’harmonie, c’est un nouveau monde où les contraires ne s’annulent plus, mais chantent ensemble. Les grands voyageurs cherchent d’abord l’équilibre, puis se dirigent vers l’harmonie. D'autres encore marchent en somnambules. On ne peut que souhaiter qu’un rêve de chute les réveille — mais s’ils n’ont pas programmé ce rêve à l’avance, peu de chances qu’il survienne.|couper{180}

Carnets | Atelier

7 septembre 2019

"Texte réécrit en 2025 à partir de carnets de 2019. Le temps a permis de nuancer certaines affirmations trop absolues, tout en conservant l'intuition première : la création exige de s'effacer." La jalousie est une difficulté. En peinture surtout, qui est mon domaine, ce sentiment m'est pénible. Quand je vois un talent que je n'ai pas, je préfère admirer. Mes engouements pour les œuvres vont et viennent comme les nuages. Et si parfois j'éprouve cette douleur, j'essaie de la chasser par l'admiration — moins coûteux en énergie, plus fécond en inspiration. Cette économie du cœur, je l'ai apprise en peinture. La technique ne suffit pas. Pour être le peintre que je veux être, il faut accepter que des flux nous traversent — inconnus et familiers à la fois — sans y faire obstacle. La célébrité, je m'en méfie : je ne veux pas être un nom sur une affiche, mais un moyen. Un moyen pour la vie de s'exprimer. Ma joie est totale quand, soudain, tous les obstacles que j'oppose — comme tout humain — à cette réalité s'effacent, et que la toile jaillit. Non par magie, mais par ce renoncement préalable qui ouvre la voie. À soixante ans, je reste un enfant devant ce miracle. Je peux glisser dans le narcissisme, bien sûr, mais je n'oublie jamais comment mes meilleurs tableaux sont nés. Ils sont nés de l'absence : absence de jalousie, d'orgueil, de fausse humilité. Ils sont nés quand je cessais d'être "quelqu'un" pour n'être qu'un passage. Quand j'entends des critiques méchantes sur d'autres artistes, j'écoute en silence. Ces critiques m'apprennent plus sur leurs auteurs que sur les œuvres. Critiquer, pour certains, est une façon d'exister. Je ne les blâme pas. La jalousie est une prison, et chacun construit la sienne — certains avec des murs de mots acérés. Parfois je pense à ceux qui ont peint dans les camps. À Zoran Mušič, à Emil Nolde. Eux savaient que la vraie prison n'est pas celle des barbelés, mais celle du cœur qui se compare, qui envie, qui possède. La création, quand elle vient, est une évasion perpétuelle. Il suffit de laisser passer le flux, et de n'être, humblement, qu'un moyen.|couper{180}

Carnets | Atelier

1 septembre 2019-2

Depuis quelques jours, la lumière a changé. Au-dessus du Pilat, des nuages se forment et se défont, imprévisibles. Je roule dans la Twingo de mon épouse, vitre baissée. L’air frais entre à flots. Pas de radio. Juste le bruit du moteur qui peine dans les montées vers Saint-Julien-Molin-Molette. Les champs sont nus, la moisson faite. Seules ondulent, sur les bas-côtés, quelques herbes folles. C’est mon dernier jour. L’atelier m’attend, vide depuis une semaine. J’ai rangé les petites toiles, plié les emballages. Quand le couple est apparu sur le seuil, vers trois heures, j’ai vu tout de suite la différence : lui, droit, le regard calme ; elle, en retrait, presque transparente. Ils ont demandé s’il était trop tard. Je les ai laissés entrer, faisant mine de m’occuper. Le silence, dans la pièce, était épais. La plupart des visiteurs le percent d’un « c’est beau » poli et repartent. Lui, regardait. Il a mis longtemps avant de parler. Nous avons parlé de ce qui ne se voit pas. De la peinture comme passage, pas comme image. Je ne sais plus comment le mot « silence » est venu — ce que je cherche, peut-être, c’est de le partager. Ses yeux se sont mis à briller, d’un coup. « Ce que vous appelez le silence, c’est la vie et l’amour, en fait. » Il a marqué une pause. La voix plus basse : « Le véritable amour est sans émotion. Comme l’univers. Il répond, c’est tout. Peu importe la demande. » Nous sommes restés un moment sans rien dire. Le tableau entre nous — une toile sur le premier départ, la nigredo — semblait vibrer d’une autre fréquence. Avant de partir, il a demandé le prix. Nous avons échangé nos cartes. Une promesse de se revoir, quelque part, un jour. En redescendant, le ciel était toujours aussi changeant. Mon appareil photo était sur le siège à côté. J’avais repéré des angles, des lumières, ces derniers jours. Je l’ai laissé là. J’ai roulé lentement, les fenêtres ouvertes, pour garder en moi la couleur de l’air, la forme des nuages, le goût de cet été finissant, et cette parole qui résonnait encore : Le silence, c’est la vie et l’amour.|couper{180}

Carnets | Atelier

11 juillet 2019

Tu as une matière vivante et simple : chaleur d’Avignon, fatigue de festivalier, rencontre avec une jeune femme qui tracte, promesse d’accolade, et, derrière, un vrai enjeu : la pièce te parle très directement de ton obsession de l’année, “devenir messie”, peinture engagée vs peinture du regard. Là, tu touches à quelque chose de vraiment intéressant : le théâtre qui vient te dire “non, tu n’es pas obligé d’être le prophète de quoi que ce soit Comme tous les ans, le Festival d’Avignon déborde de spectacles et, sous la chaleur écrasante, il devient parfois difficile de savoir si l’on cherche d’abord du théâtre ou une salle climatisée avec un fauteuil. Ce jour-là, j’étais plutôt dans la deuxième catégorie, vacancier fourbu qui aurait accepté n’importe quel programme pourvu qu’il y ait de l’ombre. Une jeune femme est venue nous aborder, tract à la main, pour nous parler d’« Un soir chez Renoir ». Elle avait ce mélange de timidité et de passion qui donne envie d’écouter ; elle a même promis une accolade tendre si nous venions. C’est sans doute ce détail, plus que le sujet, qui a fait pencher la balance. Nous sommes entrés, avons trouvé des sièges “pas pires ni meilleurs qu’ailleurs”, et le spectacle a commencé. Sur scène, ils sont encore jeunes, eux aussi : Degas habillé de sombre, un peu dandy ; Renoir un peu dépenaillé ; Monet sans le sou ; Berthe Morisot d’une élégance discrète — notre recruteuse du trottoir — ; Zola, barbe déjà solide, encore journaliste, et une jeune femme posant comme modèle. La question qui les occupe est simple et brûlante : faut-il continuer à courir le Salon officiel ou inventer une exposition en marge ? Au fil de la soirée, chacun défend sa vision de la peinture. Zola les harcèle presque : il veut faire d’eux des messagers, des porteurs de cause, des figures exemplaires. Il réclame du message clair, de la dénonciation, des tableaux qui sauvent le peuple. Renoir, Morisot et les autres résistent : ils parlent de lumière, de couleur, de l’instant qui passe, de ce qu’ils sentent dans leur corps devant un motif. Je me suis surpris à respirer un peu mieux en les entendant refuser cette camisole du “tableau-messie”. Toute l’année ou presque, j’avais charogné de mon côté à vouloir donner une mission à ma peinture, à coller du sens, de la thèse, sur chaque geste, comme si le simple fait de regarder et de peindre ne suffisait plus. Dans la pénombre de la salle, je voyais ces jeunes gens, promis à la postérité, batailler pour le droit de peindre simplement ce qu’ils voyaient, sans se transformer en prophètes. Ça venait me chercher très directement. Je ne vais pas déflorer les ressorts du spectacle, mais si vous aimez la peinture et que vous passez par Avignon, ce “soir chez Renoir” vaut le détour, ne serait-ce que pour entendre, sous les costumes et les répliques, cette vieille question toujours neuve : est-ce qu’un tableau a vraiment besoin d’autre chose que la lumière pour exister ? compression Avignon, chaleur écrasante, je cherche surtout une salle fraîche et un fauteuil. Une jeune femme nous aborde pour « Un soir chez Renoir », tract à la main, regard passionné, promesse d’une accolade si nous venons. On dit oui pour elle autant que pour la pièce. Dans la salle, Degas en sombre, Renoir un peu défait, Monet sans argent, Berthe Morisot discrète, Zola déjà barbu. La question tourne autour de la table : continuer à courir le Salon officiel ou monter leur propre exposition ? Zola pousse pour une peinture à message, des tableaux qui dénoncent, qui sauvent, des peintres en prophètes. Renoir, Morisot résistent : ils parlent de lumière, de couleurs, d’instant à saisir. Dans le noir, j’entends surtout ça : le refus d’être messie. Toute l’année, j’ai voulu donner une mission à ma peinture, coller du sens partout. Eux me rappellent qu’un tableau peut se contenter de regarder le monde et de le rendre, sans autre bannière que la lumière.|couper{180}

Carnets | Atelier

6 mai 2019

Après l’exposition au Prieuré de Salaise-sur-Sanne – les voûtes, la pierre fraîche, la lumière qui tombe juste, le public qui se déplace exprès – le calendrier m’emmène vers des lieux plus modestes : médiathèque de village, salle polyvalente repeinte à la va-vite, café associatif au fond d’une rue. Au même moment arrivent deux invitations de lieux prestigieux dans les environs, un salon réputé dans le sud, un mail d’une galerie parisienne. Sur la table, les courriers et les mails alignés formaient un joli tableau de “carrière”. Dedans, c’était autre chose : une inquiétude sourde, une sorte de trac qui n’avait rien à voir avec la surface des choses. En regardant ça de plus près, j’ai compris que c’était moi qui dressais la carte avec des lieux “haut” et des lieux “bas”. Les tableaux, eux, ne changent pas de nature quand on les décroche d’un prieuré pour les accrocher dans un café. Ce qui varie, ce sont les façons de se tenir devant : le public venu en costume pour un vernissage, celui qui tombe sur les toiles en allant chercher un livre ou un café, les conversations qui naissent ou pas. La “valeur” des œuvres est la même ; ce que le décor modifie, c’est la façon dont on la perçoit, la confiance qu’on lui accorde d’emblée. Longtemps, j’ai pensé que plus le cadre serait noble – murs blancs, volumes généreux, éclairage étudié, signalétique propre, accès simple – mieux mes toiles seraient servies. C’est en partie vrai : une lumière posée au bon endroit, un mur qui ne les écrase pas, ça aide réellement la rencontre. Mais les accrochages successifs m’ont obligé à déplacer la question. Si un tableau n’a pas sa propre lumière interne, on pourra le noyer sous tous les spots possibles, il restera plat. Si cette lumière existe, elle finit par percer, même sous des moyens du bord. Il m’est arrivé de le vérifier dans les deux sens. Dans certains très beaux lieux, on m’a imposé des éclairages tellement spectaculaires – projecteurs violents, couleurs changeantes – que le travail disparaissait sous l’effet de scène, et je n’avais aucun moyen d’y toucher. Ailleurs, dans un café associatif au bout d’une départementale, avec trois appliques bancales et un néon qui grésille, j’ai retrouvé exactement la sensation de la toile telle qu’elle m’était apparue dans l’atelier, comme si elle tenait sa place malgré le reste. D’un accrochage à l’autre, certaines œuvres se sont affaissées, d’autres ont résisté. Ce n’était pas la faute des salles : c’était un test de solidité que je n’avais pas prévu. À force, le lieu d’exposition a cessé d’être pour moi un simple décor ou un “étage” dans une carrière, pour devenir un partenaire de dialogue. Parfois il amplifie ce que j’ai fait, parfois il le atténue, parfois il laisse juste passer. Et cela ne coïncide pas toujours avec sa réputation. De là, une conséquence simple : si je commence à parler de “petite exposition”, je me piège. Chaque accrochage confronte les tableaux à une lumière, à un espace, à des yeux disponibles ce jour-là ; cela suffit à lui donner du poids. Quant à moi, je gagne un peu de liberté en laissant tomber l’idée de “grandes” expositions au sens hiérarchique. La seule grandeur qui m’importe, maintenant, c’est celle d’une toile qui tient debout, où qu’on la pose.|couper{180}

Carnets | Atelier

22 avril 2019

D’un côté, ce petit bonhomme debout devant la toile, les mains qui tremblent de colère et de peur, de l’autre, la surface blanche qui attend. Entre les deux, il n’y a pas un “projet”, il y a la mort. Tant que tu n’as pas vraiment compris que tu vas crever, tu peux jouer à peindre, tu peux faire de jolies choses, mais tu ne touches pas cette zone de folie tranquille qui met l’acte créatif en mouvement. On m’a vendu l’amour comme moteur, j’ai envie de dire que c’est du décor : ce qui pousse vraiment, c’est la trouille et l’obsession, la hantise de disparaître sans trace. Alors on se raconte que l’œuvre sauvera quelque chose, qu’elle survivra quand le corps ne sera plus là, qu’elle fera rempart au néant, ne serait-ce qu’en adoucissant un peu le goût amer de la certitude. On va même jusqu’à croire, certains jours, qu’on a fait le compte, que c’est suffisant, que le travail est “accompli” et qu’il ne reste plus qu’à attendre le coup de grâce en paix. Ça ne dure jamais longtemps. J’ai essayé une autre voie : vaincre la mort en la devançant, me réduire à néant avant qu’elle ne s’en charge. La vie a répondu sans discours, comme une eau qui remonte par les fissures : elle est revenue farouchement, sans demander mon avis, par des chemins très simples. Il suffit qu’un printemps approche pour sentir la queue se lever, la sève remonter d’on ne sait où, des entrailles profondes et noires, et l’espoir bête revient avec. Tu peux décider ce que tu veux, écrire toutes les résolutions, la vie s’accroche comme une ronce, dure et tendre à la fois. L’acceptation, je la vois désormais comme une petite pièce avant la vraie salle, une antichambre où il faut passer, d’où sont balayées en une fois un certain nombre d’illusions. On s’y regarde sans pitié quelques instants, puis on finit par saisir le fil de compassion qu’on tend à soi-même pour ne pas rester cloué au sol. Ce fil-là doit traverser le chas d’une aiguille pour que la vie continue plus calmement. Longtemps, je n’ai pas voulu de ce calme-là, que j’imaginais destructeur de forces. Je refusais aussi la docilité aux choses, même après plusieurs vies de couple usées par les passions et le quotidien. J’ai tout essayé pour esquiver le passage : renâcler, tricher, mentir, voler, trahir, partir loin. Ça finit toujours par te rattraper. À un moment, il faut traverser le chas ou se tirer une balle, et au-delà d’un certain âge, se prendre pour James Dean devient simplement grotesque, tellement romantique que ça en donne envie de rire, ou de pleurer de rire. Pendant qu’on fait ses comptes, derrière la cloison, quelque chose d’autre piaffe. C’est une joie qu’on ne justifie pas, qui frappe du sabot contre la paroi comme une jument en chaleur, flancs vibrants, impatiente de partir. Elle n’attend que le moment où le mur cédera, où quelqu’un aura enfin le courage de la monter pour un galop dans la steppe sous un ciel de presque été. La vie ressemble peut-être à cette voie étroite dont parle André Beuchat, ce passage dans la nuit entre deux murs de pierre, diagonale dans le paysage, fuite en avant sans objectif clair ni retour possible. On ne sait pas très bien d’où l’on part ni où l’on va, mais on entend, tout près, le souffle chaud de la bête qui attend qu’on ouvre la porte. illustration 656 La voie étroite André Beuchat|couper{180}

Carnets | Atelier

14 avril 2019_2

Est-ce vraiment nécessaire, pour vendre quelques toiles, de se fabriquer une légende d’artiste ? Tout le monde semble répondre oui, et c’est précisément là que je bloque. On sait comment ça fonctionne : on ne parle plus seulement de Picasso, de Dalí ou de Modigliani comme de peintres, mais comme de personnages, silhouettes répétées jusqu’à l’icône, entourées d’anecdotes polies par les livres, les catalogues, les marchands. Une enfance pauvre ici, un scandale là, une amante sacrifiée, un atelier mythique ; à force, l’œuvre devient une illustration de la légende, et non l’inverse. On appelle ça “storytelling” pour faire moderne, on colle le mot à tout : lessives, ONG, expositions. Il faut une histoire, un secret à dévoiler, une énigme à promettre, sinon le public ne resterait pas. YouTube regorge désormais de peintres qui racontent “leur parcours” avant de montrer la moindre couleur sur une toile. J’ai joué le jeu moi aussi. J’ai passé des heures à rédiger ma “bio”, mon récit d’artiste : l’enfance, la première fois que j’ai senti que le dessin comptait, les années d’école, les ateliers, les échecs, les crises diverses. Des pages et des pages pour essayer de mettre de l’ordre, de donner un sens après coup. Une fois le texte terminé, je l’ai relu plusieurs fois avec l’impression tenace de tenir surtout un roman arrangé. Qui suis-je pour prétendre détenir la vérité de ce qui s’est passé ? Il suffirait de demander à ceux qui m’ont connu pour obtenir des versions discordantes, parfois contradictoires. Ma “bio” mettait bout à bout des souvenirs triés, reliait entre eux des épisodes qui, sur le moment, n’avaient aucun lien. Elle fabriquait une cohérence qui, au fond, ne satisfaisait que moi. Publier ça sur un site, l’offrir comme “mon histoire”, m’a soudain paru une tricherie de plus. J’ai fermé le fichier, je l’ai rangé dans un dossier du disque dur et je n’y ai plus touché. Ce n’est ni par honte ni par fierté. C’est une fatigue plus sourde : celle d’avoir trop parlé de moi, trop détaillé, jusqu’à produire cette sensation de “faux propre” qu’on respire dans une laverie, quand le linge sent fort la lessive industrielle mais qu’on devine la crasse juste en dessous. L’expression “laver son linge en public” décrit assez bien ce que j’étais en train de faire, en me donnant en plus le beau rôle, celui du chevalier cabossé qui aurait traversé mille épreuves. À la vérité, je suis moins Don Quichotte que Sancho Panza : j’avance au pas, je grogne, je porte les bagages, et je me méfie des grands récits où l’on se sacre soi-même héros de sa vie. Aujourd’hui, si je devais me présenter, je n’aurais pas beaucoup mieux à offrir que des faits secs : une date de naissance sur un acte d’état civil, quelques diplômes, des actes notariés de mariages et de divorces, la liste de mes expositions, le nombre de tableaux sortis de l’atelier. Le reste, ce que j’ai ressenti, raté, espéré, les petites lâchetés et les rares moments de courage, je préfère les laisser infuser dans les toiles plutôt que les détailler dans un texte qui prétendrait tout expliquer. Peut-être qu’on y perd en “accroche” pour le chaland, peut-être que c’est une erreur dans un monde où l’on exige de chacun qu’il se raconte sans cesse ; mais je soupçonne que l’excès d’aveux finit par tuer la suggestion, et qu’un peu de silence autour d’une œuvre vaut mieux qu’une biographie fignolée qui prend toute la place.|couper{180}

Carnets | Atelier

11 avril 2019

En ce moment, deux choses reviennent obstinément quand je travaille : les Védas et les peintures aborigènes. Ça n’a rien de très exotique quand on enlève la couche de légende : ce sont d’abord des systèmes pour ne pas oublier. Dans un coin de la table, un volume des Védas traîne, pages annotées, sanskrit sur la colonne de gauche, traduction à droite ; sur l’écran, des reproductions de toiles d’Australie, constellations de points, pistes, silhouettes à peine esquissées. Les premiers textes ont été fixés des siècles avant notre ère, à l’entrée du Kali Yuga, comme si quelqu’un avait décidé qu’il fallait enfin écrire ce qui jusque-là passait seulement de bouche à oreille. Les chants, mis en forme, deviennent un mode d’emploi du monde où chacun, brahmane ou mendiant, trouve sa place et son morceau de phrase à retenir. De l’autre côté, les peintres aborigènes reprennent toujours les mêmes histoires d’ancêtres qui marchent, dorment, se battent, se métamorphosent, et les déposent en cercles, en lignes, en nappes de points. Les familles se répartissent les fragments du grand récit, chacune responsable d’un morceau de rêve à garder vivant. Dans un cas comme dans l’autre, il ne s’agit pas seulement de croyances, mais d’anti-sèches pour les vivants : un réseau de signes pour se rappeler d’où l’on vient, à qui l’on doit quoi, comment habiter un territoire visible et invisible à la fois. Le sanskrit lui-même est une langue fabriquée pour ça, taillée pour porter des sons précis, des formules qu’on doit pouvoir répéter sans les user. Les toiles, elles, sont faites pour être chantées autant que regardées ; celui qui peint sait qu’il devra, un jour, redire à voix haute ce qu’il a posé en points et en lignes. C’est cette fonction d’aide-mémoire qui me touche, bien plus que le folklore : l’idée qu’un dessin, un mot, une suite de sons puissent tenir lieu de nœud dans la trame, empêcher que tout se défasse trop vite. Je peins très loin de ces mondes-là, dans un coin de France où personne ne parle du Dreamtime, mais je sens confusément que mon affaire n’est pas si différente : revenir toujours aux mêmes formes, aux mêmes gestes, pour ne pas perdre le fil. Le français, lui aussi, porte des restes de cette vieille couture : sutra et suture ne sont pas si éloignés, et je n’ai aucun mal à voir dans “soutirer” une manière de tirer doucement sur un fil coincé dans le tissu. Soutirer au mystère juste de quoi avancer quelques pas, pas plus. Quand j’ouvre ces livres, quand je regarde ces peintures, je n’y cherche plus des réponses, encore moins une doctrine ; j’y reconnais surtout une obsession commune : laisser à ceux qui viennent après quelque chose comme un fil d’Ariane, une marque sur le bord du labyrinthe pour dire que d’autres sont passés par là avant nous.|couper{180}