affects

Pourquoi avoir réuni ces textes sous le mot "affects" ? Peut-être parce qu’ils ne racontent pas quelque chose, mais que quelque chose s’y produit — avant même que cela prenne forme. Dans ces fragments, il n’y a pas toujours d’histoire. Il y a des secousses, des charges, des creux, des poussées. Des moments où le corps ressent, où la pensée hésite, où la parole vient trop tard ou trop tôt.

L’"affect", ici, ce n’est pas un sentiment. Ce n’est pas la nostalgie, la joie ou la peur. C’est ce qui traverse, ce qui déborde, ce qui rend un geste ou un mot plus dense que lui-même. Un moment suspendu, une tension perceptible dans l’air. Le poids d’un silence. L’écho d’une voix intérieure. Ce n’est jamais spectaculaire, mais c’est là.

Ces textes peuvent sembler mineurs. Ce sont pourtant ceux qui résistent le plus. Ils ne s’expliquent pas, ils s’éprouvent. Ils tiennent à une inflexion, un souffle, une déchirure invisible dans la trame du quotidien. Ils n’ont pas besoin d’être résolus — seulement de persister.

articles associés

Carnets | août 2022

Mutisme et écriture

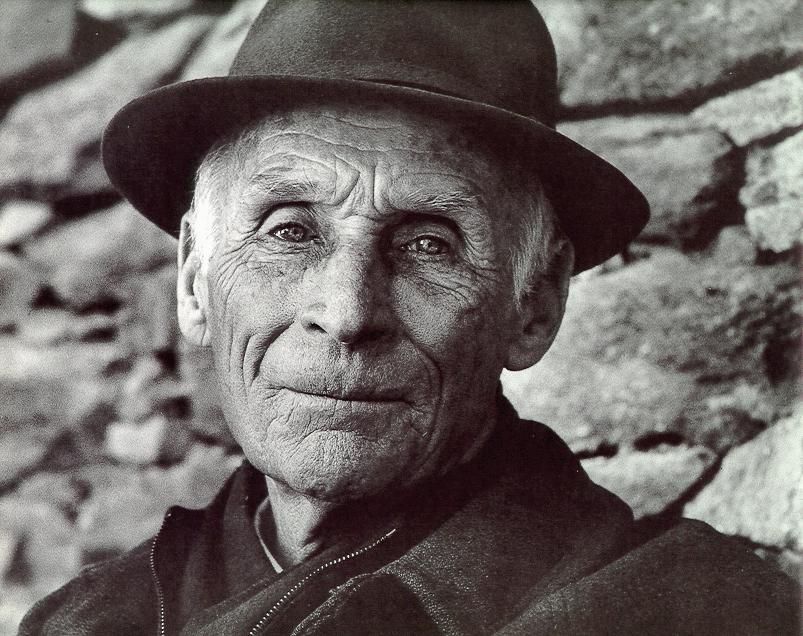

De moins en moins envie de parler. Proche d’un dégoût total de la parole. Comme si, d’un coup, tout le vêtement était tombé à terre, et que tu te perçoives nu, nu jusqu’à l’os. Ce qui te poussait à combler le moindre silence, le vide, par cette parole incessante, s’est brusquement dissipé. Et te revoici dans ta fragilité d’origine, perdu. Totalement perdu. Mais avec une prise sur la perte que tu n’étais pas en mesure de saisir enfant. De saisir même hier. Tu parlais pour te protéger surtout. La parole comme bouclier et la lucidité comme arme blanche. Tu parlais pour mentir sans arrêt, afin de comprendre surtout où se situait cette fameuse vérité que l’on ne cessait jamais de brandir comme un drapeau, un étendard dans tout le mensonge ambiant — non pour te rallier, mais plutôt pour t’en écarter. Tu n’y as jamais perçu autre chose que cette fabuleuse déroute, un champ de bataille et de ruines qui n’a jamais cessé de t’entourer. Tu t’es mis à mentir pour faire silence. Pour être seul, irrémédiablement. Pour ne jamais dire à personne qui tu étais. Et aujourd’hui, voici que la parole est devenue inutile. Tu n’as que faire de te réfugier derrière celle-ci. Le monde en ressort à la fois plus étriqué et plus hostile, par la répétition que tu y perçois, comme une longue vérification que tu aurais dû effectuer pour être enfin sûr d’une intuition ancienne. Tous les échanges te semblent étranges aujourd’hui. Tu pourrais presque les dire vains. Il n’y a que la réserve du doute qui t’empêche encore de parvenir au mutisme total. Quelques paroles sans gravité, automatiques, avec ton épouse et ceux qui ont fini par être considérés comme des amis. Mais tu le sais. C’est acquis. Tout le monde ne parle que pour brouiller les pistes, dissimuler quelque chose de honteux ou d’effrayant. C’est un spectacle qui ne t’amuse plus. Qui ne t’intéresse même plus. Tu ne fais même plus semblant de t’y intéresser. C’est une donnée, c’est devenu une constante. Tu t’y ennuies. L’ennui aussi est revenu comme autrefois, encore plus puissant que jamais. Sauf que derrière son masque, tu sais mieux l’immense vide qui y gît. Celui de la mort, bien sûr. Cette mort dont on ne parle jamais autrement qu’avec d’infinies précautions, pour ne pas heurter, ne pas déranger, mais qui ne cesse pourtant pas d’être toujours là, en tâche de fond. Pour un peu, tu écrirais encore un truc du genre où la mort est ton but, comme jadis la solitude, l’ennui furent eux aussi des buts. Es-tu encore suffisamment vigoureux pour continuer d’aller ainsi à rebours du monde ? Non, bien sûr que non. Fragile, vulnérable, tu t’accroches encore à la vie malgré tout. Tout en n’omettant pas de fumer cigarette sur cigarette. En face de cela, l’écriture t’offre une possibilité de dire ce que tu as toujours eu tant de peine à dire, ce que tu n’as jamais dit. Et tu sais aussi maintenant comme il est facile d’écrire à côté, d’errer, de mentir, de se mentir encore à soi-même, de se faire croire qu’on écrit. Même constat avec la peinture. Le fait que l’habileté, ou disons un certain confort, une sorte de confiance en soi, une arrogance insupportable, te fasse rater le but systématiquement. Comme si tu cherchais encore à vouloir dissimuler quelque chose derrière de belles couleurs et un « flou » artistique savant. Tout cela parce qu’à plus de soixante ans, tu es toujours dans la survie, dans une précarité d’être plus que d’avoir. Sans doute que cette précarité, tu l’as choisie, qu’elle est le seul lien encore avec ce qui ne peut être dit ou peint. Elle se calque finalement sur un très peu. Un cri rauque, animal, un rien — mais dont tu n’as jamais cessé de faire ton tout. Ton véritable nid. Et souvent ces derniers jours, tu as songé à tout lâcher, rejoindre enfin le destin auquel tu as cherché à échapper, en t’en rapprochant cependant bien des fois. Il faudrait que tu reviennes à cette difficulté première, le premier jour où tu as essayé d’écrire quelque chose. Tu t’en souviens, cette difficulté à écrire autre chose qu’une date. Te souviens-tu du lieu précis où cette première tentative s’est déroulée ? Sans doute un café près de la Gare de l’Est, à l’heure du déjeuner. Tu venais tout juste de trouver un emploi dans la petite imprimerie familiale. Les propriétaires se nommaient Lacroix. Toi, tu voulais t’échapper de quelque chose en écrivant à cette époque. Et regarde aujourd’hui, plus de cinquante ans plus tard, comme tu cherches à être au plus près de ce qui te faisait fuir. Comment ne pas comprendre que ce que tu cherchais à fuir, c’était toi-même, car tu ne te convenais pas. Tu t’étais rendu à toi-même insupportable. Aussi t’usais-tu déjà dans des boulots parmi les plus pénibles, tu voulais te retrouver avec ceux que tu considérais comme tes pairs : les petites gens, les ouvriers, les insignifiants. Insignifiant, voilà ce qui ne te convenait pas — et pourquoi tu voulais écrire. Pour dire : je suis mieux que cela, je ne suis pas cet être insignifiant. Et ces insignifiants sont aussi mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Comme si écrire allait t’aider à sauver quelque chose du désastre. Le désastre de ta propre existence, se confondant avec le désastre du monde. Tu te souviens de tes lectures et de ces romans oubliés que tu avais exhumés d’une boîte de bouquinistes sur les quais. Panait Istrati était pour toi un modèle d’écrivain. Qui peut lire Panait Istrati à 20 ans aujourd’hui ? Qui, sérieusement, pourrait pleurer comme toi tu as pleuré en le lisant ? Sans doute, malgré toute ta carapace de cruauté, de mensonges, de barbarie, il avait touché un organe tout aussi fictif que tes mensonges. Tu t’étais même sans doute inventé un cœur d’artichaut dans le seul but d’aller à sa rencontre et de fondre en larmes à la plus petite occasion. Et peut-être aussi avais-tu compris que la seule et unique vérité qu’on ne pourra jamais atteindre, il nous faut l’inventer soi-même. Comme s’inventer un cœur pour verser des larmes. Où est-il, ce cœur, à présent ? Sans doute au même endroit que sont tous les romans de Panait Istrati : dans un recoin obscur de la bibliothèque. Oserais-tu aujourd’hui en reprendre un seul et le relire avec ce vieux cœur qui n’a plus aucun sens, ce cœur déboussolé totalement, le cœur d’un homme qui s’est battu contre des moulins à vent, qui se croyait Don Quichotte alors qu’il n’a à peine la carrure d’un Sancho Pança. Et quelle part de fiction faut-il encore biffer pour parvenir à dire ce peu, cet indicible ? Tu vois bien qu’encore une fois tu écris à côté, tu n’es pas vraiment là, tu es toujours dans un fichu ailleurs. Sans doute parce que, tenace encore, est cette éducation, cet apprentissage qui te porte à croire qu’écrire ou peindre nécessite de l’imagination. Tu sais que c’est faux, qu’au contraire il faut être dans ce qu’on nomme le réel, au plus près de ce réel : le réel des lieux, des objets, des êtres. Regarde ce que tu viens d’écrire : rien n’est exprimé du réel. Encore cette facilité de t’évader dans les mensonges pour dissimuler une gêne, une peur, une honte, une culpabilité — et rien d’autre.|couper{180}

Carnets | 2021

L’inquiétante étrangeté.

C’est une petite dame qui fêtera bientôt ses quatre-vingt-dix ans. On dit « toute frêle », et déjà l’expression vacille : comment la fragilité pourrait-elle durer si longtemps ? C’est pourtant cette idée qui m’apaise, qu’une faiblesse puisse tenir lieu de force, comme si l’opiniâtreté d’autrefois s’était dissoute, laissant place à une souplesse inattendue. Non plus le rocher dur, mais la poudre qui s’effrite, grain après grain, et qui persiste autrement. Un renversement discret, par glissements sémantiques, après la soixantaine franchie : voir surgir une acropole blanche, lointaine, et sentir, dans les fibres du corps, cette inquiétante étrangeté dont parlait Freud. Peut-être est-ce ancien, remontant aux contes. Tout commence par du familier, puis survient la cassure : un événement imprévu, attendu malgré nous, qui déchire le tissu du récit. Ce qui nous trouble, c’est d’en avoir toujours su la venue, et de n’en rien dire. L’étrangeté se trame dans le silence. La vieille dame, disent ses filles, se perd un peu. Elle échange les prénoms, confond les pilules dans son semainier, oublie les rendez-vous notés en gros sur l’ardoise de la cuisine. À table, je l’observe : elle joue la gamine surprise par les reproches affectueux, pousse des « oh pardon » ou des « mince alors », se met en scène comme si elle consentait au rôle de celle qui perd la boule. Et pourtant, parfois, une étincelle au fond des yeux : un aparté, une lueur d’entente. « Tout va bien, je vous dis ! » répète-t-elle, tandis que tout semble s’effilocher. Chacun tient sa partition, parents, enfants, petits-enfants, comme si le jeu était nécessaire. Il faut peut-être accepter de se tenir là, auprès d’elle, dans cette étrangeté. Déposer un instant les costumes, laisser tomber les faux-semblants. Car il y a ce silence qu’elle porte avec elle, apaisant, semblable au sable qui s’écoule d’une falaise vers la mer. On croit l’entendre : le ressac. On s’y laisse bercer, avant de regagner nos maisons, de reprendre le secret.|couper{180}

Carnets | Atelier

16 septembre 2019

Il y a quelques années, une rétrospective des frères peintres Bram et Geer Van Velde se tenait à Lyon. À travers l’histoire de ces deux artistes, l’auteur explore la force du déracinement, l’influence de l’exil et la naissance d’un langage pictural unique. Ce parcours témoigne de la nécessité de la faim créatrice et du travail acharné, indispensables à la révélation artistique.|couper{180}

Carnets | Atelier

7 septembre 2019

"Texte réécrit en 2025 à partir de carnets de 2019. Le temps a permis de nuancer certaines affirmations trop absolues, tout en conservant l'intuition première : la création exige de s'effacer." La jalousie est une difficulté. En peinture surtout, qui est mon domaine, ce sentiment m'est pénible. Quand je vois un talent que je n'ai pas, je préfère admirer. Mes engouements pour les œuvres vont et viennent comme les nuages. Et si parfois j'éprouve cette douleur, j'essaie de la chasser par l'admiration — moins coûteux en énergie, plus fécond en inspiration. Cette économie du cœur, je l'ai apprise en peinture. La technique ne suffit pas. Pour être le peintre que je veux être, il faut accepter que des flux nous traversent — inconnus et familiers à la fois — sans y faire obstacle. La célébrité, je m'en méfie : je ne veux pas être un nom sur une affiche, mais un moyen. Un moyen pour la vie de s'exprimer. Ma joie est totale quand, soudain, tous les obstacles que j'oppose — comme tout humain — à cette réalité s'effacent, et que la toile jaillit. Non par magie, mais par ce renoncement préalable qui ouvre la voie. À soixante ans, je reste un enfant devant ce miracle. Je peux glisser dans le narcissisme, bien sûr, mais je n'oublie jamais comment mes meilleurs tableaux sont nés. Ils sont nés de l'absence : absence de jalousie, d'orgueil, de fausse humilité. Ils sont nés quand je cessais d'être "quelqu'un" pour n'être qu'un passage. Quand j'entends des critiques méchantes sur d'autres artistes, j'écoute en silence. Ces critiques m'apprennent plus sur leurs auteurs que sur les œuvres. Critiquer, pour certains, est une façon d'exister. Je ne les blâme pas. La jalousie est une prison, et chacun construit la sienne — certains avec des murs de mots acérés. Parfois je pense à ceux qui ont peint dans les camps. À Zoran Mušič, à Emil Nolde. Eux savaient que la vraie prison n'est pas celle des barbelés, mais celle du cœur qui se compare, qui envie, qui possède. La création, quand elle vient, est une évasion perpétuelle. Il suffit de laisser passer le flux, et de n'être, humblement, qu'un moyen.|couper{180}

Carnets | décembre

17 décembre 2018

Plus j’avance en âge, plus je suis pris de vertige devant tout ce que je ne saurai jamais faire : piloter un avion de chasse, jouer dans un film, épouser Marilyn Monroe. Mon soufflé au fromage restera une énigme. En vérité, je n’ai jamais rien su faire vraiment de mes dix doigts. J’ai pourtant exercé mille métiers, connu des femmes magnifiques, sauté en parachute. Mais ce n’était jamais que moi, comprenez-vous ? Je pourrais me lamenter, à presque soixante ans, d’une crise d’adolescence prolongée. Mais ce malaise s’envole dès que je m’attable pour écrire. Alors j’avoue : j’ai toujours cru être plus malin que les autres. Plus malin que mes parents, que j’ai voulu arracher à leur condition par mes écarts. Pas par haine, mais par une envie désespérée de les voir exister au-delà des stéréotypes. Pour y parvenir, j’ai tout enfoui. Oui, j’ai éprouvé de la haine, de la colère. Oui, j’ai pratiqué l’entourloupe, le vol et le massacre. Si cela vous paraît contradictoire, c’est que vous avez du chemin à faire pour être vraiment vous. Moi, éternel insatisfait tremblant de trouille et de rage. Moi capable de toutes les petitesses pour ne jamais dire je t’aime. Moi hypertrophie des neurones sur pattes. Moi gros con attendrissant pour mieux vous planter dans le dos. Ce sale gamin qui se cache derrière un masque en espérant être découvert. Ce garçon envahi par tant d’ignorance qu’il s’est inventé un rasoir de lucidité pour se déchiqueter lui-même. Tout ce que je ne saurai jamais faire : être sans faille, lisse et poli comme ce galet avec lequel le vent et l’eau jouent en se déchirant, dans le cri des mouettes, la naissance des ruches. Pourquoi pas le silence ? Oui tu es froid et blanc sans accroc et sans rêve, l’haleine des rivières à l’aube embrume tes lointains et mon bouchon sur l’onde tremble, taquineries des algues ici pas de lourd brochet ni de fine ablette à ferrer Pas de ploiement de scion aucune tension de fil Juste le long cri de l’hirondelle là haut qui s’apprête à rejoindre les vents chauds du sud. Alors pourquoi pas le silence Total assourdissant comme un arbre qui tombe Et laisse derrière lui le blanc d’une trouée Et laisse derrière lui l’amitié des racines, la voix de l’étoile pâle jusqu’à la pierre enfouie. Pourquoi pas le silence Un chevreuil est passé près de lui une biche Les deux m’ont regardé J’étais au bord de dire au bord de leur parler quand soudain je ne sais plus je me suis rappelé Pourquoi pas le silence Alors je suis rentré. Puis ceci sur la Dombe : Quand je traverse la Dombe, je guette l’envol des grues, la pâleur des marais, le bruissement des herbes et tout m’appelle vers toi. Garce magnifique, amère comme une pinte dont le souvenir reste après qu’on t’ait baisée, si peu qu’on t’ait aimée… « Être vivant, c’est être prêt. Prêt à ce qui peut arriver, dans la jungle des villes et de la journée. D’une prévoyance incessamment et subconsciemment ajustée. L’état normal, bien loin d’être un repos, est une mise sous tension en vue d’efforts à fournir… Mise sous tension si habituelle et inaperçue qu’on ne sait comment la faire baisser. L’état normal est un état de préparation, de disposition vers les gouffres » Henri Michaux, Connaissance par les gouffres|couper{180}