Atelier

Carnets | Atelier

17 octobre 2019

Et si les dieux grecs n’étaient que des conspirateurs s’ennuyant ? Une idée qui traverse l’esprit en contemplant la légende de Pandore et d’Ulysse. Deux figures de curiosité opposée, l’une punie, l’autre exaltée. Mais que se passe-t-il lorsqu'on unit ces deux facettes ?|couper{180}

Carnets | Atelier

Prendre un café à Fiesole

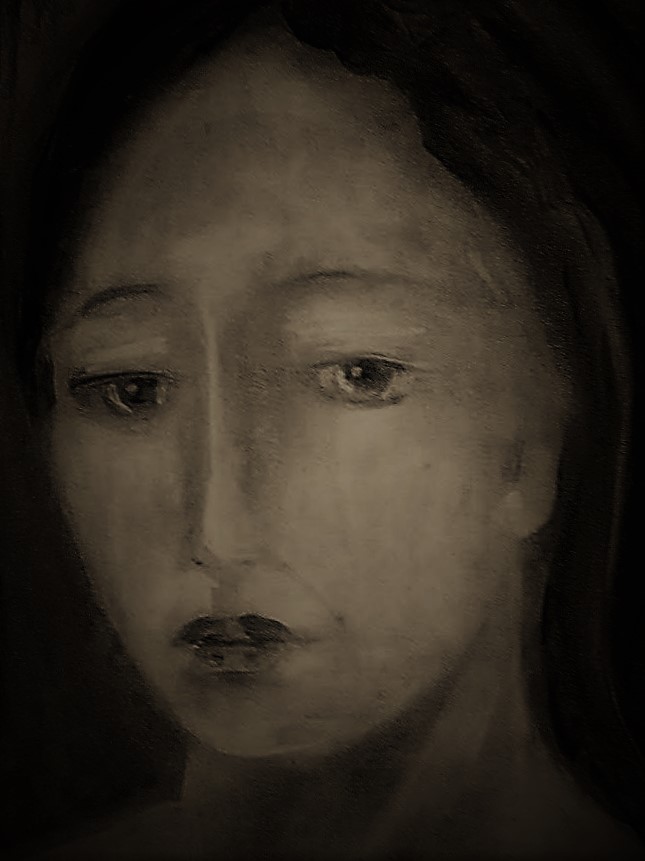

J'irai en bus certainement, pour savourer le paysage toscan, et me souvenir encore et encore de ta bouche et de tes yeux me murmurant et me souriant à la petite table de café où nous étions face à face dans cet instant suspendu, un matin d'automne, là-haut, à Fiesole. Je me souviendrai du vieux maître, de sa voix douce et sereine qui me parlait de l'agathe, du pourpre marin, de la lazzulite, des émeraudes et des rubis réduits en poudre fine sous le pilon. Je me souviendrai de la ferveur d'arpette qui m'habitait, celle-là même que je plongeais dans tes yeux sombres comme une lame de Tolède pour la tremper aux feux de nos désirs. Combien de fois t'ai-je peinte... je ne les compte plus. C'est l'automne, un vent frais dérange les boucles lourdes de ta chevelure, une odeur de bois brûlé nous entoure, et je ne cesse de vouloir retenir la fine ride d'expression de ton sourire, qui m'échappe, qui m'échappera toujours. Des bordels de mon enfance j'ai conservé la couleur pâle des gorges et des cuisses, l'albâtre des peaux fines, la marbrure bleutée des veines temporales, l'or des pupilles et des iris, le charbon des cils et l'églantine des lèvres ourlées dans le mépris, mais la fine ride sur le tranchant de ton sourire... elle s'évanouit. « Filippo », n'est-ce pas ainsi que tu m'appelais doucement ? « Filippo » avec ton accent traînant sur les L, ton accent de Naples si particulièrement érotique à mon oreille, et je lévitais à cet appel, mon âme, mon corps de lumière tout entier abolissait le temps pour rejoindre l'éternité de ton souffle dans ton appel. Voilà bien des années que nous ne sommes plus. Dans l'air limpide stridule toujours l'alouette tandis qu'en bas sur la plaine, dans les rues florentines, vrombissent les vespas. Mon maître est toujours là, son ombre à mon côté, moi qui suis ombre aussi désormais, mais toi, ma magnifique, mon aimée, où donc es-tu que j'ai perdue pour n'avoir pas su retenir cette toute petite ligne, cette caractéristique si précieuse de ton sourire ?|couper{180}

Carnets | Atelier

Par dessus la jambe

Cette expression qu'affectionne particulièrement ma mère lorsqu'elle me parle du fond des brumes excite encore, comme une lueur qui trace sa voie depuis l'événement de la fin vers je ne sais quoi, les protons de ma cervelle. Il y a un érotisme avéré dans le ton emprunté, même sous l'emprise de la rage, de la colère, chez elle à m'affubler de petits noms d'oiseau et pour couronner le voyage à chaque fois : « Tu prends tout par-dessus la jambe ! » Et que peut-il bien y avoir lorsque je baisse les yeux sur cette idée du « tout » sinon ce petit sexe qui pendouille, première étape majeure de l'injonction larvée. Durant de nombreuses années, mon cerveau, mon désir, toutes mes maigres ambitions somme toute se placèrent dans ce petit morceau de viande « par-dessus la jambe » simplement en raison d'une nullité magistrale en matière de logique. Car si j'avais compris alors que par-dessus la jambe je pouvais aussi sentir l'étoffe d'un short, d'un bermuda, d'un pantalon, je n'imagine même pas à quel point ma vie aurait pu prendre une direction tout à fait différente. Mais non, dans une complicité malsaine selon la morale commune, nous décidâmes, maman et moi, de placer le sexe au centre du « je-m'en-foutisme » profond dont nous étions les malheureuses victimes finalement. D'ailleurs cela me revient par bouffées, à chaque fois que je revenais au matin de périples nocturnes et ce souvent bredouille, absolument ne tentait-elle pas encore de consolider la prédominance de mes attributs mâles dans mon crâne abruti, par une autre expression qui prendra une place de choix dans mes annales : « Mon putain garçon. » Ainsi donc je prenais tout par-dessus la jambe comme elle pouvait sans doute fantasmer la liberté des filles, si possible de joie, et secrètement je devinais ainsi qu'il aurait mieux valu dans l'esprit maternel alors que je ne sois pas du sexe dont m'affublait le genre alors. Des années plus tard, elle s'ouvrit à moi de sombres histoires d'aiguilles à tricoter et de son désir de fille. Et puis en riant et en tirant sur sa cigarette à bout doré : « Tu sais, à quelques centimètres près tu n'étais qu'une crotte. » Bien que cela fût blessant, je comprenais que cette dernière expression qu'elle me lançait au visage comme dans une bataille de polochon n'était pas une volonté de m'humilier moi mais elle finalement dans son insupportable condition de mère de famille coincée, étriquée, prisonnière de celle-ci. Elle aurait pu, selon son désir profond, devenir peut-être une grande artiste, ma mère, techniquement elle avait de quoi lorsque je regarde les quelques toiles qui me restent d'elle. Non, ce qui lui manquait, c'était de se débarrasser de sa mémoire complètement pour devenir enfin elle-même. Elle aurait dû suivre son instinct de fauve et nous laisser crever derrière elle en nous oubliant comme on oublie une erreur de parcours tout simplement, et je crois lui en avoir toujours plus ou moins voulu de ne pas avoir cette force, cette rage, cette volonté tout simplement. Les derniers moments que je passai à son chevet à l'hôpital de Créteil, mon père m'accompagnait et il était presque totalement éteint, incapable de rien, les yeux embués, vautré dans son égoïsme comme d'habitude. Je lui intimai l'ordre de prendre la main de maman et ensemble nous lui avons donné la permission de s'en aller. Elle avait les yeux grands ouverts, la morphine leur conférait une beauté à couper le souffle. « Tu peux y aller vraiment maintenant » ai-je soufflé à son oreille et puis, comme mon père allait finir par s'effondrer totalement, je l'emmenai hors de la chambre, hors de l'hôpital, hors de Créteil. Arrivé devant le marocain de Limeil, je le regardai et je dis : « Et si on allait se taper un bon couscous, ça nous requinquerait, non ? » Il pleura vraiment cette fois et me considéra et j'eus l'impression que lui aussi me déclarait : « Décidément, tu prends vraiment tout par-dessus la jambe ! » Mais non, en fait il continua à pleurer et gara la voiture, c'était un jour creux, il y avait plein de places libres, c'était un coup de chance.|couper{180}

Carnets | Atelier

Au doig et à l’oeil

Au doigt je dois bien rendre hommage au doigt l'honneur, celui que l'on se fourre dans le nez ou dans le cul, le doigt vaut bien la main, la main de Dieu, la main du Diable, peu importe, le doigt est mobile et libre, je pourrais bien comme le renard en laisser un ou deux pour m'extraire de tous les pièges que l'œil ne cesse jamais de tendre sur le chemin. Le doigt levé comme les prophètes de pacotille, celui des sages enfants qui veulent briller, le doigt qui gratte, le doigt qui tapote en attendant impatiemment son tour, le doigt qui doit le doigt d'alliance et la main en pleine figure. Le doigt qui s'immisce dans tous les creux, les trous, les fentes, le doigt Livingstone englué d'aventures, le doigt dans le pot de confiture, le doigt et ses humeurs. Le doigt dans la bouche de l'amante qui le tète et l'entête, l'enhardit et qui au final étête, rend folle la tête si bien que l'œil roule au loin dans son orbite personnel et solitaire. Au bout de la pulpe de ce doigt ce matin le contact de l'œil, fourra ou ne fourra pas ? Plus de couture sur la jambe pour poser le petit doigt, et tous les « je t'ai à l'œil » s'évanouissent peu à peu dans la brume des automnes qui sans cesse resurgissent, avec les feuilles mordorées, les feuilles rousses, les feuilles brunes, que l'on tourne lentement en se léchant le doigt pour mieux le faire adhérer.|couper{180}

Carnets | Atelier

Le petit juif et son histoire de porte

Une fois, je m'en souviens, il s'est vraiment présenté devant moi, tout chétif et un peu sale, dépenaillé à souhait comme un bel égoïste, et il est venu avec une sombre histoire de porte. Je me suis assis car j'ai senti que ça allait prendre du temps. « C'est toujours la même chose, le même rêve, la même histoire, je la vois cette porte et j'essaie de l'ouvrir et ça ne fonctionne pas, j'ai beau tourner la poignée dans tous les sens, rien. Alors je me cogne contre elle avec rage et là rien non plus. Porte close et je me sens d'une nullité effroyable et voilà en gros toute l'histoire. » Je l'observe pendant qu'il me raconte son boniment. Il ne cille pas, l'enfoiré. Il connaît son texte sur le bout des doigts et je sais qu'il me guette. Il guette ma compassion, mon attention, mon empathie, que sais-je encore ? Mais je m'en fous, j'ai tout mon temps cette fois-ci, j'ai décidé que j'avais tout mon temps pour l'écouter. Rien que pour voir jusqu'où tout cela ira. Le fait qu'il soit juif sans doute aura fait pencher la balance. Un goy m'aurait raconté le quart du tiers que je l'aurais sûrement envoyé bouler déjà. Le fait est que j'ai aussi décidé d'être juif depuis quelques années. Oh, c'était un secret de Polichinelle bien gardé. Ma grand-mère estonienne, à chaque fois que l'on abordait la religion, éludait le sujet, elle allumait une Disque bleue, elle rejetait en avant une jolie bouffée de fumée bleutée derrière laquelle son regard d'acier disparaissait. Estonienne et juive, cela faisait beaucoup, sûrement trop, et cette histoire de saleté omniprésente dont ma mère aura hérité était comme la fumée des cigarettes, dans le fond, une sorte de brume, de brouillage posé sur l'essentiel. J'ai eu peur à un moment de fantasmer la juiverie comme la sorcellerie ou la richesse, en me faisant des idées comme le font la plupart des gens et puis, comme ils n'arrivent pas à atteindre à leur désir, ils se mettent en boule, vocifèrent et fabriquent à tour de bras du bouc émissaire. Mais non, je suis trop malin pour m'être leurré ainsi. L'exégèse m'est congénitale, consubstantielle. Je ne suis pas juif par dépit, je le suis ontologiquement. C'est une petite salope qui m'a mis sur la piste un jour, elle aussi fantasmait je ne sais quoi à propos des juifs. Peut-être une histoire de gland plus propre... va savoir... en tout cas elle était certaine que je l'étais, juif jusqu'au bout des ongles. Au début ça m'a beaucoup énervé car je la sentais sous moi comme si elle était avec un autre. Bien que je ne sois pas jaloux de nature, cette maladresse était tout de même de taille. Et puis cela a fait son chemin lentement, des mois, des années... des lustres, jusqu'à ce que finalement je recolle à peu près tous les morceaux du puzzle. Je n'ai jamais revu le petit juif avec son histoire de porte, bien sûr cela n'aurait servi à rien. Au fond de moi j'avais déjà saisi le message sans bien m'en rendre compte. En ce qui me concerne, les portes ne m'ont jamais posé de réel problème, j'en ai défoncé plus d'une, ouvertes la plupart du temps bien sûr.|couper{180}

Carnets | Atelier

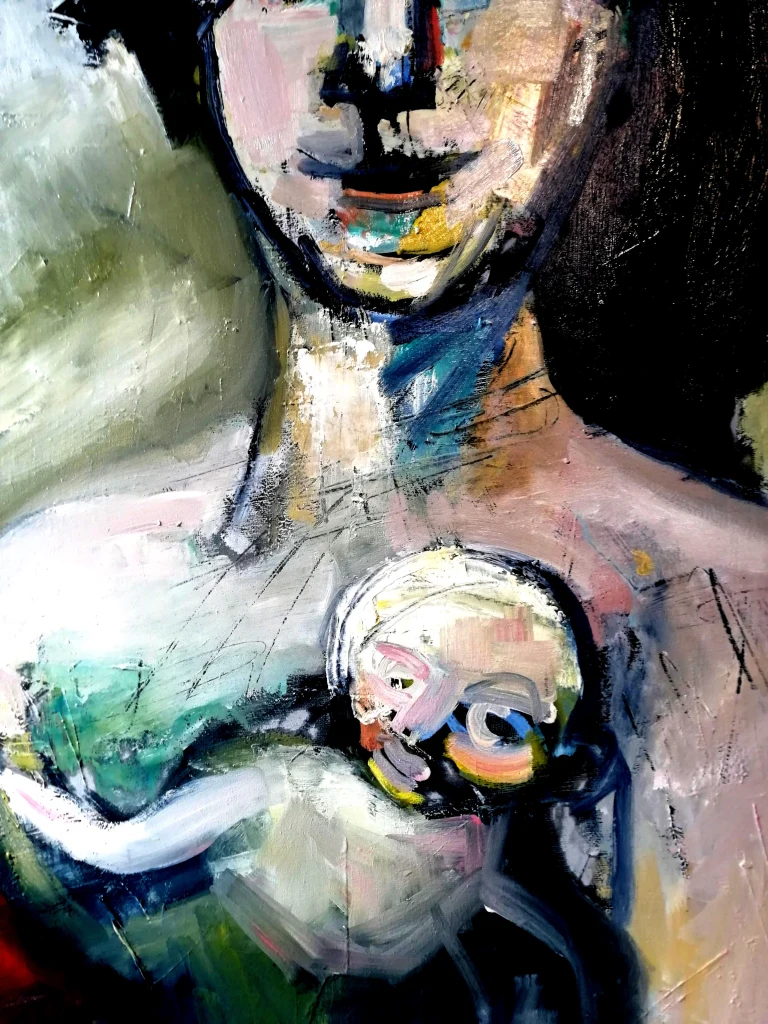

Cette froideur qui vient du style

À l'anarchie des formes évanescentes, au changement permanent, j'ai cherché une rambarde, un mur, un parapet pour ne pas sombrer tout entier dedans, mais c'était nettement moins intéressant de regarder la vie comme ça, enfermé dans mon atelier à construire pierre à pierre mon grand caveau pour la postérité. On m'a dit : « Trouve ton style » et j'ai pensé art funéraire. C'est que dans le fond du fond je ne suis fait que de cette vie et de ce changement qui ne cesse de l'accoucher de vague en vague. Sur mes toiles que j'ai confondues avec des planches de surf, je suis monté nu comme un ver pour commencer un voyage sur le haut des vagues qui ne s'est achevé que récemment. Mon défaut, si l'on veut, c'est que je ne voulais pas crever avant d'avoir vu du pays. Au début j'avais mal saisi, j'ai pris des bus, des avions, et j'ai marché, marché loin, très loin, jusqu'à tomber le cul par terre de fatigue. La peinture m'a ouvert des pays que je ne connaissais pas, des paysages intérieurs. Alors j'ai peint, peint et encore peint comme un gamin qui s'extasie de la répétition jusqu'à tomber encore une fois le cul par terre. Les gens m'ont dit : « Oh mais on dirait que ce n'est pas le même peintre qui fait tous ces tableaux », les gens m'ont dit : « Oh comme c'est beau », mais ceux que j'ai le plus entendus, ce sont ceux qui n'ont rien dit. Ceux-là, j'ai tenté de deviner leur silence et en m'engouffrant ainsi j'ai compris peu à peu mon propre silence. En fait mes toiles n'étaient que mutisme alors que je les imaginais silence. Je suis encore le cul par terre de nouveau, mais quand je jette un coup d'œil en arrière je me dis : « Wouah, quel chemin ! » Je me félicite, je m'acclame, je m'honore, je m'aime. Je m'aime plus, en fait, désormais, et peut-être que tout ce chemin n'était là que pour cela et pour qu'en même temps je me mette à t'aimer mieux toi aussi.|couper{180}

Carnets | Atelier

Passer par le corps

Tous se seront apaisés, leurs colères, leurs rages, leur désir en somme et en creux l'impuissance à me faire entendre raison et en barrière mon corps arqué-bouté j'oppose depuis toujours. Ce corps battu, mordu, déchiqueté, caressé puis pincé, ce corps éviscéré, désorganisé. Et encore n'oublions rien de chaque blessure subie, les brûlures, les liens l'enserrant, le ligotant, l'ensanglantant, toutes tentatives vaines de le rendre immobile et muet, ce qu'il ne sera jamais. Même au fond d'un trou, le corps continuera à vivre envers et contre tout, rejoignant le silex, tutoyant l'étoile depuis les plus hautes cimes des cerisiers chéris. Passer par le corps lui recrée depuis l'argile des limbes une mémoire nouvelle par la lorgnette du pardon et du je-m'en-foutisme ultime. Passer par le corps plutôt que n'importe quel autre pour se sentir en vie sans autre. Abandonner l'immortalité des goules et des vampires. Tant pis ! Une seule minute vraie vaut bien toute une éternité de mensonges.|couper{180}

Carnets | Atelier

Par la fenêtre

J'allume une cigarette tout en regardant par la fenêtre et je la vois, son visage est rubicond et je devine sa croupe tendue sous la robe légère, elle se tient accroupie en bas dans le jardin et arrache avec rage des mauvaises herbes, ce qui me fait sourire méchamment quand j'y pense. Ainsi donc elle s'est sentie blessée que je la rejette ainsi, parce que je n'ai pas voulu la culbuter derechef sur la table de la salle à manger quand elle me le demandait. L'a-t-elle demandé d'ailleurs ? Ses yeux l'imploraient tellement que j'ai dû entendre une voix qui ressemblait à la sienne, mais je n'ai plus voulu entendre ça, pas à cet instant, « pas maintenant » j'ai dû dire. Cela fait quelques semaines qu'on se connaît, une chic fille un peu sauvage, une rousse à la peau pâle et qui s'empourpre violemment, qui s'ouvre et se referme aussi rapidement que les pétales des sensitives. Que j'aime ses yeux verts, plusieurs fois je me suis senti happé par ceux-ci et j'y aurais plongé tout entier, corps et âme, si quelque chose ne m'avait retenu. Quelque chose ou plutôt quelqu'un qui ne répond plus au prénom de Margot depuis des mois mais qui est toujours là, tapie dans l'ombre à me hanter. Une défaite encore, toujours la même, issue de la sensation d'abandon et du rejet. Mais cette fois c'est moi qui contrôle, cette fois c'est moi qui ai le pouvoir de rejeter et j'en profite, ça fait un bien fou. Non, un bien fou c'est largement exagéré, un dépit fou serait plus juste, mais ce dépit est tellement confortable finalement que dans un sens je m'y retrouve, je suis comme chez moi, bien dans la merde au chaud. Elle vient de lever les yeux vers la fenêtre et je la regarde, nous nous dévisageons au travers de la vitre. Comme c'est étrange la vitesse à laquelle la sensation de familiarité peut se dissiper tout à coup, je note. Tout à l'heure encore nous étions amants et là maintenant nous voici comme deux étrangers s'épiant par la fenêtre.|couper{180}

Carnets | Atelier

11 octobre 2019

Ses yeux, grands ouverts sous la morphine, étaient d’une beauté saisissante et je lui ai murmuré « tu peux y aller maintenant », la main de mon père posée sur la sienne parce que je le lui avais ordonné, lui si souvent absent dans sa propre présence ; c’est alors, dans ce silence dense, que m’est revenue sa phrase de toujours, nette, sans fioritures : « Tu prends tout par-dessus la jambe. » Longtemps, ce « tout » m’a paru désigner le même détail ridicule et encombrant, ce petit sexe qui pend ; j’y avais réduit mon désir, mon esprit, mes ambitions, jusqu’à la caricature, sans comprendre l’absurdité du cadre ; bien plus tard, j’ai compris que cela pouvait tout aussi bien désigner le tissu d’un pantalon, un pan de short, un simple passage par-dessus le genou, et que ce redressement trivial aurait peut-être changé ma trajectoire ; mais nous avions scellé, elle et moi, un pacte tacite où le sexe occupait le centre, un je-m’en-foutisme à deux voix ; je revois les retours d’aube après les nuits à traîner pour rien, elle à la cuisine, cigarette au filtre doré, le rire nerveux avant la flèche : « Mon putain de garçon ! » ; je devinais, derrière l’injure tendre, un fantasme de liberté pour elle-même, et l’aveu plus tard d’un désir de fille, avec ces histoires d’avortements manqués dont elle parlait en haussant les épaules ; « à quelques centimètres près, tu n’étais qu’une crotte », disait-elle, non pour m’écraser, mais pour dire sa rage d’être enfermée dans un rôle qu’on lui avait assigné ; elle aurait pu être une artiste, je ne l’énonce pas en fils dévoué mais en témoin : dans le buffet, un carnet à spirale couvert de fusains, portraits retournés, gestes sûrs interrompus ; un soir, je l’ai surprise à mesurer la lumière sur le mur avec sa main, index tendu, comme on cadre avant la toile ; un matin, la valise était à moitié pleine sous le lit, les horaires des cars pour Paris pliés en deux sur la table, puis la valise a disparu et nous sommes restés ; j’ai longtemps pensé qu’elle aurait dû suivre son instinct de fauve et nous laisser là, pour se sauver elle-même, et je lui en ai voulu de ne pas avoir eu cette force ; à Créteil, dans la chambre blanche, j’ai fait ce que je pouvais : imposer le geste à mon père, tenir la scène jusqu’au bout, donner la permission de partir ; quand ce fut fait, je l’ai emmené dehors avant qu’il s’effondre, et, devant le restaurant marocain de Limeil-Brévannes, j’ai lâché la phrase la plus idiote et la plus juste de la journée : « Et si on allait se faire un couscous ? Ça nous remonterait le moral » ; il a pleuré pour de bon, enfin, et j’ai pensé, peut-être à haute voix, que toute ma vie s’était écrite sur ce malentendu : prendre les choses comme elles viennent, les porter « par-dessus la jambe », pas par désinvolture mais pour survivre ; il pleurait encore quand nous avons tourné sur le parking désert, et je n’ai rien ajouté.|couper{180}

Carnets | Atelier

Par dessus la jambe

Cette expression qu'affectionne particulièrement ma mère lorsqu'elle me parle du fond des brumes excite encore comme une lueur qui trace sa voie depuis l'événement de la fin vers je ne sais quoi, les protons de ma cervelle. Il y a un érotisme avéré dans le ton emprunté, même sous l'emprise de la rage, de la colère, chez elle à m'affubler de petits noms d'oiseau et pour couronner le voyage à chaque fois : « Tu prends tout par-dessus la jambe ! » Et que peut-il bien y avoir lorsque je baisse les yeux sur cette idée du « tout » sinon ce petit sexe qui pendouille, première étape majeure de l'injonction larvée. Durant de nombreuses années, mon cerveau, mon désir, toutes mes maigres ambitions somme toute se placèrent dans ce petit morceau de viande « par-dessus la jambe », simplement en raison d'une nullité magistrale en matière de logique. Car si j'avais compris alors que par-dessus la jambe je pouvais aussi sentir l'étoffe d'un short, d'un bermuda, d'un pantalon, je n'imagine même pas à quel point ma vie aurait pu prendre une direction tout à fait différente. Mais non, dans une complicité malsaine selon la morale commune, nous décidâmes, maman et moi, de placer le sexe au centre du « je-m'en-foutisme » profond dont nous étions les malheureuses victimes finalement. D'ailleurs cela me revient par bouffées : à chaque fois que je revenais au matin de périples nocturnes et ce souvent bredouille, ne tentait-elle pas encore de consolider la prédominance de mes attributs mâles dans mon crâne abruti, par une autre expression qui prendra une place de choix dans mes annales : « Mon putain de garçon. » Ainsi donc je prenais tout par-dessus la jambe comme elle pouvait sans doute fantasmer la liberté des filles, si possible de joie, et secrètement je devinais qu'il aurait mieux valu dans l'esprit maternel que je ne sois pas du sexe dont m'affublait le genre alors. Des années plus tard, elle s'ouvrit à moi de sombres histoires d'aiguilles à tricoter et de son désir de fille. Et puis en riant et en tirant sur sa cigarette à bout doré : « Tu sais, à quelques centimètres près tu n'étais qu'une crotte. » Bien que cela fût blessant, je comprenais que cette dernière expression qu'elle me lançait au visage comme dans une bataille de polochons n'était pas une volonté de m'humilier moi mais elle finalement dans son insupportable condition de mère de famille coincée, étriquée, prisonnière de celle-ci. Elle aurait pu, selon son désir profond, devenir peut-être une grande artiste ma mère. Techniquement elle avait de quoi lorsque je regarde les quelques toiles qui me restent d'elle. Non, ce qui lui manquait c'était de se débarrasser de sa mémoire complètement pour devenir enfin elle-même. Elle aurait dû suivre son instinct de fauve et nous laisser crever derrière elle en nous oubliant comme on oublie une erreur de parcours tout simplement, et je crois lui en avoir toujours plus ou moins voulu de ne pas avoir cette force, cette rage, cette volonté tout simplement. Les derniers moments que je passai à son chevet à l'hôpital de Créteil, mon père m'accompagnait et il était presque totalement éteint, incapable de rien, les yeux embués, vautré dans son égoïsme comme d'habitude. Je lui intimai l'ordre de prendre la main de maman et ensemble nous lui avons donné la permission de s'en aller. Elle avait les yeux grands ouverts, la morphine leur conférait une beauté à couper le souffle. « Tu peux y aller vraiment maintenant » ai-je soufflé à son oreille et puis, comme mon père allait finir par s'effondrer totalement, je l'emmenai hors de la chambre, hors de l'hôpital, hors de Créteil. Arrivé devant le marocain de Limeil, je le regardai et dis : « Et si on allait se taper un bon couscous, ça nous requinquerait non ? » Il pleura vraiment cette fois et me considéra et j'eus l'impression que lui aussi me déclarait : « Décidément tu prends vraiment tout par-dessus la jambe ! » Mais non, en fait il continua à pleurer et gara la voiture. C'était un jour creux, il y avait plein de places libres, c'était un coup de chance.|couper{180}

Carnets | Atelier

Nu contre l’écorce

Lorsqu'il vit la lisière, il s'en approcha et sentit la gêne occasionnée par ses vêtements, comme si une force inconnue s'était emparée de ses gestes, il sentit que celle-ci le dévêtait avec ses propres mains. Alors, une fois la dernière chaussette jetée au sol, nu, il entra dans la forêt. Il le sentit aussitôt, les arbres aussi étaient nus, tout aussi nus que lui et dans cette nudité mutuelle il n'avait pas besoin de mots, pas besoin de pensée, il n'avait besoin de rien d'autre que de la présence des arbres et peut-être, se disait-il encore, un pas après l'autre, oui, peut-être se laisseraient-ils toucher vraiment cette fois. Depuis qu'il les côtoyait, il n'avait jamais été gêné par leur mutisme. D'ailleurs, étaient-ils muets vraiment autrement que pour des oreilles inattentives ? Le vent qui jouait dans leurs feuillages rendait le murmure presque palpable. Parfois une branche craque soudain et c'est un affaissement dans l'âme qu'il éprouve alors, lui le petit homme ignorant. Mais la forêt ne cesse de lui dire que rien n'est grave. Une branche qui choit laisse la place à une nouvelle qui naît et se développe. Et dans le sol des alliances s'effectuent, une générosité discrète ne cesse de nourrir les plus affaiblis, ici tous sont membres d'une seule famille que l'on nomme la forêt. Au loin il revit le grand chêne et c'était comme des retrouvailles vraiment, cela devait faire plus de dix ans qu'il s'était éloigné. L'arbre était toujours debout, son temps n'était pas celui de l'homme et s'il l'avait aperçu jadis, l'homme alors n'avait produit sur l'arbre qu'une impression de mouche tourbillonnant autour de la tête d'un bœuf blasé. Il eut envie de se coller contre lui, de sentir tout son corps contre le corps de l'arbre, de ne faire qu'un avec lui. Il l'enlaça doucement et resta ainsi un long moment comme pendu au tronc. Son cœur battait dans ses tempes et il se mit à bander vigoureusement sans avoir besoin de se souvenir du moindre corps humain comme support, sans échafauder de plan sensuel, d'imagerie érotique. La nudité du corps de l'homme contre la nudité du corps de l'arbre, tendus tous les deux ensemble vers le ciel, avait suffi à débloquer l'énergie sexuelle. Il tenta de se souvenir de la dernière fois qu'il s'était mis ainsi à bander aussi dur, mais il chassa aussitôt cette pensée pour revenir à l'instant présent seulement, s'abîmer dans la sensation pure. Il resta ainsi jusqu'au crépuscule dans cette étreinte silencieuse et cela lui fit du bien. Il retrouva le sentier par lequel il était venu, rejoignit la lisière à nouveau. Ses vêtements étaient là et il les enfila puis se mit à marcher vers le village là-bas en regardant palpiter les premières étoiles qui accompagnaient l'arrivée de la nuit.|couper{180}

Carnets | Atelier

Écriture et nagual

Je n'avais pas encore atteint ma vingtième année sur cette terre et je ne cessais de traverser Paris de part en part depuis le point central, névralgique, de la Bastoche avec son gros phallus dressé en mémoire de la victoire des bourgeois sur les aristos. En général désespéré de ne pas savoir quoi faire de mes dix doigts, et ne cessant d'imaginer un corps féminin afin de les laisser reposer, retrouver la quiétude des températures utérines. Je cherchais une porte, un passage par lequel m'engouffrer pour quitter cet univers sans saveur, en vain et ce systématiquement. Mais ma régularité à vouloir m'échapper finit par payer lorsque, sur les quais de la Seine, dans une boîte de bouquiniste, je fus attiré par un petit livre de Carlos Castaneda, L'herbe du diable et la petite fumée. Sans savoir bien pourquoi, je l'achetai et me plongeai dedans à l'arrière-salle d'un café voisin. Ce livre répondait à tant de questions que je ne lâchai pas avant de l'avoir terminé. Puis je le relus, et relus encore comme pour m'imprégner de cette immense jouissance d'avoir enfin trouvé une porte. Au-delà de celle-ci, je le sentais, s'étendait le territoire immense du Nagual, et le plus étonnant, c'est que ce territoire me parut plus familier encore que tout autre territoire connu alors que je mis des années à le pénétrer. De mes ancêtres vikings, j'ai hérité le courage et aussi cette propension à placer la destinée en proue de toute navigation. Aussi ne m'étonnai-je pas outre mesure de cette rencontre et je me mis en quête de toute l'œuvre de Castaneda que j'ai dévorée tout entière dans les chambres de fortune, les parcs et les cafés parisiens. Évidemment, à l'époque, je ne retenais que ce qui m'intéressait le plus, à savoir que ce monde morne que je constatais de toutes parts autour de moi n'était pas la vérité vraie, qu'il existait d'autres mondes, notamment celui d'en bas, celui du milieu et celui d'en haut. Ce que j'ignorais alors, c'est combien d'efforts et de discipline, de régularité et donc de courage encore il allait falloir puiser en moi avant de me risquer à traverser les parois poreuses de cette réalité. La rêverie peut aider à entrevoir un instant l'immensité du nagual mais elle n'est que de peu d'utilité pour s'y engouffrer. Il est même dangereux de pénétrer le nagual ainsi, aussi démuni, sans discernement, avec une mémoire polluée, un point de vue bringuebalant manquant de relativité. Bien sûr, l'engouement, la passion, le cœur, l'amour servent à placer le voyageur sur la voie. Mais tout cela ne sert à rien une fois la porte franchie. Il faut bien autre chose et surtout se débarrasser d'une vision erronée de soi avant tout. Ce fut quelques années plus tard que je découvris l'écriture, et celle-ci me permit de récapituler toute cette vie, toute cette mémoire qui m'encombrait pour parvenir à la transparence ad hoc, celle qui permet enfin de traverser les mondes. L'écriture fut ma maîtresse, la plus féroce de toutes, sans pitié. Néanmoins je sentais au début confusément qu'il m'était nécessaire de m'accrocher à elle quoi qu'il m'en coûte, je veux dire que sans celle-ci la vie ne valait pas d'être vécue du tout à l'époque. Il me fallait m'attabler chaque matin, et déverser sur la page blanche un trop-plein comme un trop-vide, un manque absolu. Découvrir combien le narrateur était un menteur avisé. Et combien ces mensonges étaient habilement placés pour gravir les étapes menant à la grande dégringolade. Parallèlement, je travaillais l'attention. Cette attention se manifesta d'une manière aussi incongrue que peu agréable. Nous étions en train de faire l'amour avec ma compagne de l'époque et soudain je me vis, je nous vis d'un autre point de vue. Non pas que j'eusse effectué une sortie dans l'astral. Non, une froideur particulière logée au plus profond de moi-même s'était éveillée à la conscience et elle nous observait en train de nous caresser, de nous embrasser, puis elle sembla léviter plus haut encore et c'était la ville entière alors qu'elle engloba, au travers de chaque fenêtre allumée elle s'immisçait à la recherche des milliers de couples en train de faire l'amour, puis encore plus haut dans l'espace sur tous les continents, dans une ubiquité absolue. Une partouze universelle. Et sans doute aurions-nous pu encore aller plus loin si ma compagne ne nous avait interrompu pour se rendre tout à coup aux toilettes. L'attention m'avait conduit à la conscience de la conscience et cela me coûta ma première compagne tout bonnement. Car l'orgueil soudain, l'arrogance d'avoir si jeune découvert le pot aux roses me fit adopter une attitude méprisante envers tous ces jeunes gens que je côtoyais et qui n'avaient comme seule ambition que de s'engouffrer dans la vie active, trouver un job qui leur permettrait d'acheter la maison de leurs rêves, la bagnole, le frigidaire, la machine à faire des crêpes, etc., et aussi et surtout fonder un nouveau foyer, avoir des gosses et se perpétuer naturellement. Évidemment, à l'époque, je ne plaçais pas du tout là la notion d'engagement. Je restai donc seul désormais à errer de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel et à écrire, des milliers de pages pour explorer tous les recoins de ma mémoire, pour la passer au crible de la grande lessiveuse de l'écriture, traquant la bêtise, le mensonge, la peine, et la joie aussi parfois, afin de pardonner à chaque monstre que j'avais moi-même créé. Afin de tenir le coup dans ce travail inouï, l'ambition étrange de devenir écrivain m'accompagnait. Aujourd'hui, avec le recul, je ne peux que remercier ce nouveau mensonge que le jeune homme d'hier s'était adressé à l'époque. Aujourd'hui, me voici attablé avec un ami, chaman lui aussi, nous avons passé quelques heures ensemble à parler de tout et de rien, en savourant un bon repas et en prenant plaisir à être ensemble tout simplement. En prenant le thé dans l'après-midi, à la cuisine, par trois fois j'ai été attiré par la fenêtre et à chaque fois j'ai vu trois chatons en train de nous observer calmement, sans miauler, sans réclamer, non, ils étaient juste là et dans leurs yeux j'ai cru retrouver le regard d'une très ancienne amie, peut-être le regard de l'écriture avec sa bonne froideur habituelle, et je lui ai souri gentiment en la remerciant.|couper{180}