17 octobre 2019

Tout à coup, une vieille histoire refait surface. Celle d’Œdipe confronté à l’énigme du sphinx, et un prénom surgit avec elle : Pandore. Que racontait-elle déjà, cette histoire de boîte interdite, sous l’injonction rusée d’Hésiode dans Les Travaux et les Jours ?

L’écrivain s’était bien sûr trompé, confondant les traits de Zeus avec ceux du tout-puissant, en livrant un portrait honnête de sa colère. Cette colère, née du feu que Prométhée avait donné aux hommes.

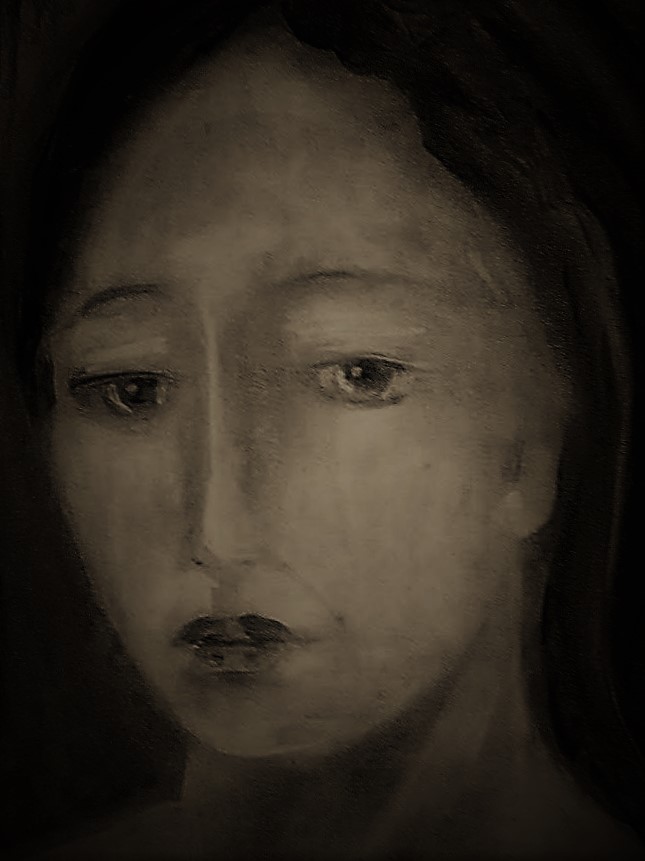

Héphaïstos, taciturne, façonna Pandore dans l’argile et l’eau. Athéna lui insuffla la vie et lui enseigna l’art des tâches manuelles, comme le tissage. N’est-ce pas aussi tisser des mensonges que l’on fait dans ces vieux récits ?

Aphrodite lui conféra une beauté incomparable, et Apollon lui donna le talent d’une musicienne hors pair. Enfin, Hermès la dota du don de mentir, tout en glissant en elle cette "petite" qualité : la curiosité.

Les dieux, satisfaits de leur œuvre, se gargarisaient déjà lorsque Héra, dans un élan irrépressible, y ajouta la jalousie.

Épiméthée, le frère de Prométhée, découvrit Pandore. Séduit par sa beauté, il l’épousa. Parmi les trésors de sa dot, il y avait la fameuse boîte. Une boîte que Zeus lui avait donnée, en la mettant en garde : « Surtout, ne l’ouvre pas. »

Évidemment, tu connais la suite, et voici où nous en sommes aujourd’hui.

Cette curiosité, présentée comme un défaut féminin, me tracassait. Je cherchais en vain sa contrepartie masculine. Puis, à l’aube, j’entendis le fracas des galères contre les mâts, le claquement des voiles déchirées, et dans la lumière du soleil levant, j’aperçus Ulysse d’Ithaque, ce visage familier.

Homère raconte que la colère des dieux fit errer Ulysse pendant des années, suite à des propos malheureux qu’il avait tenus durant la guerre de Troie. Il aurait défié les dieux, niant la fatalité.

Encore une fois, la clique olympienne se ligue pour conspirer et s’opposer. Mais je me demande : et si Ulysse, après la boucherie de Troie, son adrénaline au plus haut, n’avait pas tout simplement cédé à sa propre curiosité, cette fois-ci masculine ?

Ainsi, cher lecteur, nous voilà tous deux face à la même question, observée sous deux angles différents : la curiosité féminine, source de malheurs, et la curiosité masculine, moteur d’actes héroïques.

Mais si l’on joignait ces deux curiosités en une seule ? On découvrirait peut-être que c’est là la seule vraie raison des complots divins. À croire que le divin, s’ennuyant, ne trouve d’amusement qu’à travers les jeux des mortels.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | Atelier

Investir sur soi.

Tu l'as surement remarqué mais on ne peut plus surfer deux minutes sur le net sans être harponné par une kyrielle d'offres alléchantes concernant tout un tas de sujets aussi passionnants les uns que les autres. Ma boite mail en est pleine ! Comment vaincre sa timidité Comment devenir Charismatique Comment écrire un roman à succès Comment avoir toutes les filles qu'on veut j'en passe et des moins bonnes. Evidemment les sujets que j'ai choisis de citer non aucun lien avec les sujets qui m’intéressent vraiment dans la vie. Mais tout de même si j'ai envie de t'en parler c'est que cela a bel et bien attiré mon attention pendant quelques secondes. Le mot clef de tout cela tu l'as compris c'est "attirer ton attention", voir te distraire de la liste de raisons pour lesquelles tu étais en train de surfer sur le net. Parfois ça marche vraiment, par exemple quand Antoine BM t'envoie son mail quotidien et qu'il te propose de créer ton école en ligne ben ça fait mouche. J'ai donc décidé de me payer la formation d'Antoine que je connais assez bien désormais, cela fait une année environ que je le suis que j'observe ses stratégies, et je ne peux pas être autrement qu'admiratif. C'est un jeune homme pragmatique qui sait ce qu'il veut et qui sait l'obtenir visiblement. Alors que moi je suis un vieux de 60 berges qui a passé sa vie à changer de point de vue, de religion, de femme, de job , à errer, bref à voyager autrement qu'en charter parce que cela n'allait pas avec mes genoux. Un jour un gars m'a dit "pierre qui roule n'amasse pas mousse" La belle affaire, qu'est ce que j'en ai à faire d'être plein de mousse lui ai répondu derechef ! je suis venu au monde nu j'en repartirai pareil ! Mais du coup si je te parle de ce jeune aujourd'hui c'est parce que je suis victime d'une étrange nostalgie. Si j'avais 25 ans aujourd'hui il est certain que je serais dans cette mouvance de vendre mes formations en ligne sur un tas de sujets plus ou moins intéressants. Si j'avais 25 ans aujourd'hui je ne serais pas salarié je serais déjà à mon compte et je ne posséderais pas beaucoup plus que ce que je possédais à 25 ans déjà , c'est à dire que j'aurais en plus un Ipad, un Yéti, peut être un clavier bluetooth, un hub pour pouvoir utiliser tout ça et puis un petit sac d'habits. Et je serais souvent en voyage car avec le net on peut bien travailler de partout on s'en fout. Si je regarde leur parcours à ces jeunes, car il y en a plusieurs que je suis attentivement mais je ne vais pas les citer tous. Une chose qu'il m'ont apprise importante, c'est l'idée d'investir sur soi. A part dans les années 90 où j'ai décidé de suivre une formation de PNL payante, je n'ai guère investi sur moi par ce biais. J'ai investi du temps dans les études pourtant, dans les bibliothèques, , j'ai investi du temps dans mille et un naufrage sentimentaux et professionnels, mais je n'ai jamais eu vraiment envie de me former pour acquérir des méthodes rapides et efficaces afin de "gagner ma vie" C'est ce que proposent tous ces jeunes gens, investir sur soi , c'est à dire leur acheter du contenu de la formation pour des sommes relativement modiques. Le pack d'Antoine pour créer son école était en promo et dans mes cordes alors j'ai sauté le pas. C'est vrai que mon plus gros problème c'est de trouver un ordre pour organiser les choses. Un plan d'action, j'ai tendance à partir dans plein de directions en même temps, un plan en étoile loin du centre névralgique des choses justement, c'est à dire l'action. ou plutôt je vais dire que je réalise des actions désordonnées , des actions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres bien souvent. Alors là me suis je dit si je ne passe pas à l'action c'est vraiment nul. Un peu comme un patient qui entre en psychanalyse, je me suis dit je paie donc je fais gaffe, je suis sérieux merde faut rien louper. J'ai essayé aussi la psychanalyse, une fois. Je me suis tiré en quatrième vitesse. J'ai épousé une psychanalyste pour achever d'en finir avec la psychanalyse. Dans le fond je pourrais me réjouir de n'avoir jamais pris le temps d'établir un vrai plan d'action dans ma vie car je n'aurais tout bonnement pas eu cette vie là dont je ne suis ni fier ni honteux dans le fond. Mais bon comme je vais avoir 60 ans en janvier je me suis dit que c'était peut-être un soubresaut utile à la suite Qu'est ce qu'on ne donnerait pas finalement pour s'illusionner encore un peu ..? Et tu vois il se pourrait bien que pour passer à l'action justement il ne faille pas se poser toutes ces questions, il faudrait avoir 25 ans et foncer même si c'est dans un mur, ce n'est pas bien grave. Du coup voilà une résistance au changement comme j'ai l'habitude d'en fabriquer à tour de bras et si tu es un peu dans ce même type de fonctionnement inscris toi à mes contacts privés pour commencer, tu recevras une liste de bonne raisons que l'on s'invente communément pour ne pas faire les choses et comment contourner cette manie. https://urlz.fr/aSST|couper{180}

Carnets | Atelier

Le mensonge de l’art.

Ce matin je me réveille avec la gueule de bois. Nuit agitée à élaborer des argumentaires de vente, des arborescences d'offres de formations, des plans, des listes. Cela m'avait déjà fait ça je m'en souviens lorsque, il y a maintenant presque 30 ans, j'ai commencé à jouer aux échecs. Je rêvais les parties durant la nuit et je me réveillais la tête dans le cul évidemment. Alors peut-être que toi aussi tu ne dors pas très bien en ce moment parce que tu ressasses ta journée passée ou celle à venir. Tes rêves ressemblent à de grosses lessiveuses d'où l'on t'extirpe rincé, crevé au matin. J'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi, c'est parce que quelque chose bouge au fond et que ton cerveau lance les dés, invente des futurs possibles durant la nuit. On dit souvent que lorsqu'on veut trouver la solution à un problème il faut s'endormir en y pensant et la solution arrive le matin. C'est vrai ! Et tu vois, ce matin, la première chose qui m'est venue à l'esprit, avant même de prendre mon café, c'est l'art. Et je me suis aperçu que je n'étais plus du tout hypnotisé par celui-ci désormais. Tu sais cet art tel que je l'ai ou que tu as toujours perçu ou tel qu'on te l'a toujours présenté et qui dans le fond (c'est dur à avaler) mais tant pis, allez, je te le dis : L'art n'est rien d'autre qu'un gros mensonge de plus. Et oui, pendant que la Californie crame, que l'Amazonie crame, que l'Afrique crame, pendant que partout le monde est en train de cramer, de se déliter, j'ai bien l'impression que tous les mensonges s'éventent en même temps et que tout est en train de s'évaporer vers le ciel bleu. La démocratie, mensonge. La république, mensonge. La politique, mensonge. Le terrorisme, mensonge. Bref, comme tout part en cacahuète, pourquoi pas l'art aussi ? Évidemment je n'invente pas le fil à couper le beurre, l'art est déjà parti en cacahuète depuis belle lurette avec la plupart des créations inventoriées avec l'étiquette « contemporaines ». Évidemment les bidules en plastoque de Jeff Koons posés au centre de la cité, c'est le pied de nez ultime à toute velléité de gravité, de sérieux dont pouvait encore s'auréoler l'art jusqu'à peu dans le fond. Alors effectivement, vu sous cet angle, comment ne pas rigoler de ceux qui gravement vont te parler d'art. Qui vont pontifier sur l'art. Tu auras alors deux solutions : leur rire au nez ou en sourire. D'un autre côté, l'art a toujours existé. L'homme ne peut s'en passer. L'art du mensonge accompagne la recherche du beau depuis toujours et ce n'est pas un hasard si les deux marchent côte à côte. Peut-être n'est-ce plus tant le beau que l'on cherche désormais mais le juste, et cette dérive du beau vers la justice est encore une errance j'en ai bien peur. Car tout de même, lorsque je regarde les statues du paléolithique, lorsque je regarde les cariatides étrusques, lorsque je sombre dans le regard obscur d'un Modigliani, quand je suis secoué tout entier par les frontières inouïes que Marc Rothko installe entre ses grands rectangles de peinture. Cette émotion n'est pas mensongère. Elle est écho, résonance face à un silence, un mystère. Est-ce pour autant le « beau », je ne sais pas. Et je ne parle même pas de « l'étoilement totémique » des œuvres chamaniques d'un Thierry Lambert qui par la symétrie nous ramène à un essentiel perdu dans le fond des temps. Le beau est devenu presque une banalité désormais. C'est d'ailleurs la seule chose que les gens disent dans mes vernissages globalement. Intérieurement je leur dis : oui si vous voulez, c'est beau mais ça ne nourrit pas. La beauté ne nourrit pas au sens propre comme au figuré. La beauté des œuvres d'art comme la beauté des femmes comme la beauté des romans, comme la beauté des mensonges, ce qui la rend belle justement c'est le mystère qui généralement les accompagne. Que ce mystère soudain vienne à s'éventer, c'est comme un soufflé qui retombe et on n'a plus qu'à être bienveillant avec la maîtresse de maison désolée tout en n'en pensant pas moins en repartant.|couper{180}

Carnets | Atelier

Mon ami Paul

Il s'était endormi avec la chatte sur les genoux et il la prend délicatement dans ses mains pour se lever du fauteuil et la reposer. L'animal ronronne de gratitude et se recroqueville douillettement pour s'enfoncer à nouveau dans le sommeil. Monsieur Paul remplit alors le poêle de charbon en maugréant : la neige est de retour devant le petit pavillon de banlieue. Il effectue une toilette sommaire, s'habille de vêtements propres, et flanqué de son vieux galurin cabossé et de son pardessus, il regarde à nouveau la pièce qu'il s'apprête à quitter : un salon chaotique où dorment de multiples animaux, chiens, chats, lapins, et même un perroquet à l'œil mi-clos sur le perchoir, puis il referme la porte et rejoint la mairie de Fontenay-aux-Roses, dans l'espoir que le 86 sera bien en service malgré les intempéries nocturnes. Nous sommes en 1908, la voirie qu'on paie de nos impôts ce n'est pas pour des pommes, lâche-t-il pour se rassurer. Arrivé dans les locaux du Mercure, il ne salue personne et trotte jusqu'à la petite table du bureau qu'on lui alloue pour rédiger ses chroniques. Ici, il est plus connu sous le pseudonyme de Maurice Boissard. Au début on lui propose de s'occuper de la chronique « dramatique » mais il tourne tout en dérision et n'a pas son pareil pour relever le moindre défaut de langage, de style, et surtout il avertit de toute absence de style justement, si bien que peu à peu les lecteurs se mettent à attendre avec impatience la nouvelle saillie de Maurice Boissard, qui ne manque pas de leur faire se tenir les côtes ou d'assombrir l'avenir de ses victimes quotidiennes. Il tient comme cela quarante-cinq ans de suite, dans un travail mal payé en rédigeant parallèlement une œuvre monumentale qui sera connue sous le nom de Journal. Il a déjà obtenu un succès d'estime qui ne dépassera guère les frontières des cercles littéraires, concernant un premier roman, autobiographique comme il se doit, Le Petit Ami, mais ce sera dans les années 50 grâce aux entretiens radiophoniques avec l'écrivain Robert Mallet... Par chance je tombe ce matin sur un podcast de France Culture dont je te donne le lien. Bonne écoute ! France Culture|couper{180}