Autofiction et Introspection

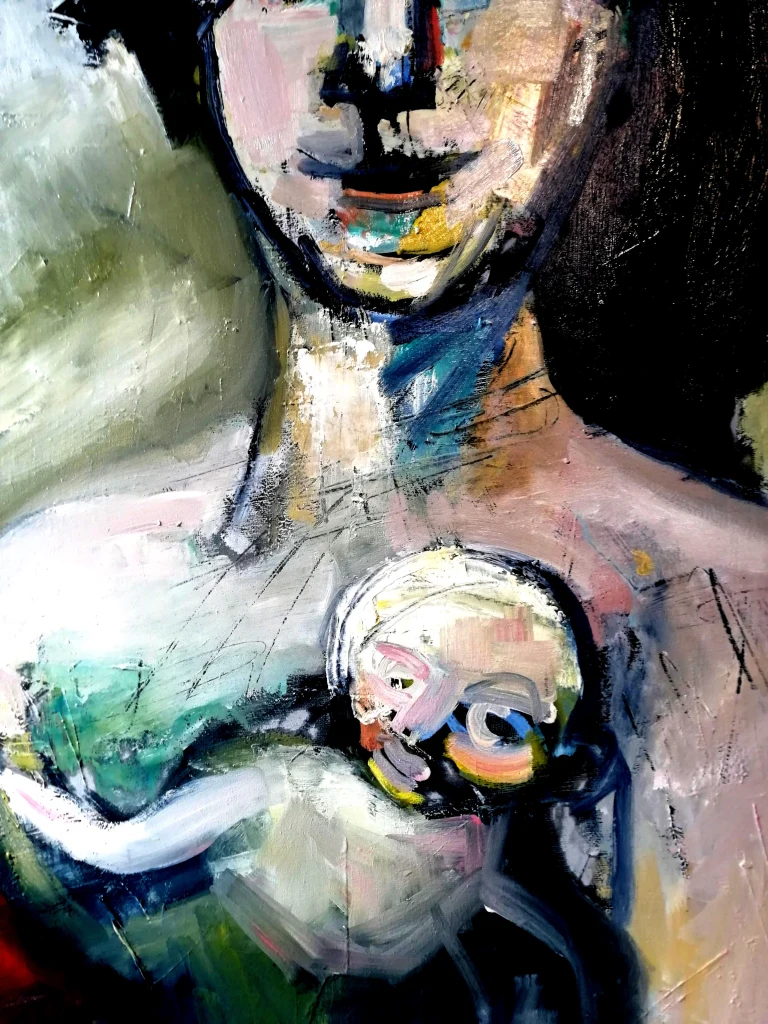

Habiter n’est pas impossible, mais c’est un vrai problème pour le narrateur. Il occupe des lieux sans jamais vraiment y entrer. Maison, atelier, villes traversées : ils existent, mais restent comme à distance. Il imagine que peindre ou écrire l’aidera à habiter autrement, à investir un espace intérieur qui compenserait l’absence d’ancrage. Mais cela demeure du côté du fantasme. Le réel, lui, continue de glisser, indifférent.

C’est de ce décalage que naissent ces fragments. Écrire pour traverser l’évidence, pour examiner ce qui ne s’examine pas. Écrire comme tentative d’habiter, sans garantie d’y parvenir.

articles associés

Carnets | Atelier

24 novembre 2019

Écrire un livre a toujours été là, une tâche de fond. J’y ai renoncé, faute de forme. Roman, essais, nouvelles, autofiction — je tentais de rapprocher ma production d’une forme existante. Une forme rassurante. La question revient en voyant la quantité de textes écrits ici. Quant à moi, je n’en sais rien. J’écris au jour le jour, comme un paysan va aux champs. Parce que c’est son quotidien. Parce que sans cela, il ne peut pas vivre. Un paysan vit de peu. De l’amour de son travail, d’eau fraîche, et d’une régularité têtue.|couper{180}

Carnets | Atelier

15 novembre 2019

J’ai pris l’habitude d’écrire chaque jour, et souvent chaque nuit. Le jour et la nuit se confondent dans l’acte d’écrire. Je me creuse moins la tête qu’avant. Maintenant, il me suffit d’ouvrir une page blanche, de poser un mot en guise de titre, et tout s’écoule. Parfois trouble, parfois vif. Écrire m’aide à tenir. Cela me resserre un peu avant de m’éparpiller. Parfois utile. Parfois inutile. Selon. Je ne sais pas pourquoi je passe par l’écriture plutôt que par la peinture. Je pourrais faire la même chose avec le dessin. Me dire : « Allez, à table. » Mais je n’y arrive pas. Je me dis que je ne suis ni dessinateur, ni peintre. Que j’ai encore emprunté un personnage. Que ce personnage n’est pas moi. Ces jours-ci, je me pose la question : quoi dessiner ? quoi peindre ? Un vide encore. Que je tente de combler maladroitement, en remplissant d’autres trous autour. L’écriture est sans doute une pelle. Une pelle ou une pioche. Qui creuse, et qui comble. Un aveu. Et quand je me demande à qui cela est adressé, je préfère m’extraire d’un coup de la chaise et me retrouver dehors, dans la cour, à fumer, en regardant les paquets de neige fondre,sans tenir.|couper{180}

Carnets | Atelier

9 novembre 2019

Dans cet entre-deux fragile, où l’amour vacille entre aujourd’hui et demain, le poème évoque le mystère de la présence et de l’absence, tout en questionnant la nature des liens qui unissent deux êtres.|couper{180}

Carnets | Atelier

11 octobre 2019

Ses yeux, grands ouverts sous la morphine, étaient d’une beauté saisissante et je lui ai murmuré « tu peux y aller maintenant », la main de mon père posée sur la sienne parce que je le lui avais ordonné, lui si souvent absent dans sa propre présence ; c’est alors, dans ce silence dense, que m’est revenue sa phrase de toujours, nette, sans fioritures : « Tu prends tout par-dessus la jambe. » Longtemps, ce « tout » m’a paru désigner le même détail ridicule et encombrant, ce petit sexe qui pend ; j’y avais réduit mon désir, mon esprit, mes ambitions, jusqu’à la caricature, sans comprendre l’absurdité du cadre ; bien plus tard, j’ai compris que cela pouvait tout aussi bien désigner le tissu d’un pantalon, un pan de short, un simple passage par-dessus le genou, et que ce redressement trivial aurait peut-être changé ma trajectoire ; mais nous avions scellé, elle et moi, un pacte tacite où le sexe occupait le centre, un je-m’en-foutisme à deux voix ; je revois les retours d’aube après les nuits à traîner pour rien, elle à la cuisine, cigarette au filtre doré, le rire nerveux avant la flèche : « Mon putain de garçon ! » ; je devinais, derrière l’injure tendre, un fantasme de liberté pour elle-même, et l’aveu plus tard d’un désir de fille, avec ces histoires d’avortements manqués dont elle parlait en haussant les épaules ; « à quelques centimètres près, tu n’étais qu’une crotte », disait-elle, non pour m’écraser, mais pour dire sa rage d’être enfermée dans un rôle qu’on lui avait assigné ; elle aurait pu être une artiste, je ne l’énonce pas en fils dévoué mais en témoin : dans le buffet, un carnet à spirale couvert de fusains, portraits retournés, gestes sûrs interrompus ; un soir, je l’ai surprise à mesurer la lumière sur le mur avec sa main, index tendu, comme on cadre avant la toile ; un matin, la valise était à moitié pleine sous le lit, les horaires des cars pour Paris pliés en deux sur la table, puis la valise a disparu et nous sommes restés ; j’ai longtemps pensé qu’elle aurait dû suivre son instinct de fauve et nous laisser là, pour se sauver elle-même, et je lui en ai voulu de ne pas avoir eu cette force ; à Créteil, dans la chambre blanche, j’ai fait ce que je pouvais : imposer le geste à mon père, tenir la scène jusqu’au bout, donner la permission de partir ; quand ce fut fait, je l’ai emmené dehors avant qu’il s’effondre, et, devant le restaurant marocain de Limeil-Brévannes, j’ai lâché la phrase la plus idiote et la plus juste de la journée : « Et si on allait se faire un couscous ? Ça nous remonterait le moral » ; il a pleuré pour de bon, enfin, et j’ai pensé, peut-être à haute voix, que toute ma vie s’était écrite sur ce malentendu : prendre les choses comme elles viennent, les porter « par-dessus la jambe », pas par désinvolture mais pour survivre ; il pleurait encore quand nous avons tourné sur le parking désert, et je n’ai rien ajouté.|couper{180}

Carnets | Atelier

15 septembre 2019

En tant que peintre, je me suis engagé dans une voie que je n’ai pas choisie. L’envie de créer ne m’a apporté que des problèmes, et longtemps j’ai lutté contre cette envie. Je culpabilisais quand ce que je considérais comme une « perte de temps » — écrire, peindre — me procurait plaisir et paix, alors que je pensais devoir être à l’usine ou au bureau, dans ce que tout le monde appelle « la vie active ». Il m’a fallu des années pour me défaire de cette culpabilité. C’est sans doute l’un de mes travaux les plus importants. Je serais bien en peine de dire exactement ce qui m’a permis d’assumer mon rôle de peintre, tant les facteurs de convergence sont multiples. C’est un peu comme un rat dans un labyrinthe : au début je me cogne à chaque impasse, puis, peu à peu, je comprends qu’une seule mène à l’assiette. J’ai exploré quantité de sentiers : la philosophie, le mysticisme, la magie blanche et noire, les jeux vidéo, les amours. Je suis curieux de tout. Aucune de ces voies ne mène directement à soi, mais l’ensemble de ces expériences m’a aidé à découvrir qui je suis. J’ai pourtant résisté à cette idée. Pour qui me prenais-je ? Quelle prétention ! Quand je pensais à ces parcours, une petite voix murmurait : « Ne te berne pas toi-même. » En chemin, j’ai fini par sympathiser avec elle. Je l’ai appelée « l’impeccabilité », en souvenir de mes lectures de Carlos Castaneda et de Luis Ansa. Qu’est-ce que j’entends par impeccabilité ? J’essaie de le clarifier. Peut-être que chacun peut reconnaître en lui cette même petite voix et se dire : « Oui, c’est exactement cela. » Ne nous pressons pas : lisons attentivement. L’impeccabilité n’est pas la perfection. Elle est trop insaisissable pour se confondre avec la solidité rigide de la perfection. L’impeccabilité n’est pas quelque chose qu’on atteint : on ne peut que vouloir être impeccable. La nuance est subtile, mais essentielle. Pour cela, je crois que nous disposons de deux outils : devenir excellents et maîtriser notre art. Je parle de peinture, mais je pourrais tout aussi bien parler d’un tout autre domaine : dans la quête d’impeccabilité, l’objet compte moins que la rigueur. Une fois ces compétences acquises, on devient apte à suivre les recommandations de la petite voix et à délaisser celles dictées par nos peurs. Il me paraît crucial de cesser d’être compétent seulement pour répondre aux injonctions de la peur, aux attentes de la société ou de la famille. Il faut aussi cesser d’obéir à la fidélité aveugle que l’on porte à ses propres convictions : elles finissent souvent par nous emprisonner. Plus je me déleste de tout cela, plus j’entends clairement la petite voix, et plus j’avance sur mon chemin — le seul qui soit fait pour moi. Chacun peut l’appeler comme il veut, mais l’emphase brouille la vue et l’ouïe. Mieux vaut rester simple : « la petite voix » suffit amplement. Être impeccable ne signifie ni vivre en ermite, ni se croire au-dessus du bien et du mal. Pas du tout. Il s’agit d’être soi, pleinement engagé dans la relation que l’on entretient avec le monde. On peut vivre tout à fait normalement dans la société en conservant le son de cette petite voix. On peut percevoir la permanence de l’être tout en demeurant plongé dans l’impermanence du changement et du temps, et vivre ces deux réalités comme une seule et même chose : son chemin. J’ajoute qu’on peut chercher à se faire initier par qui l’on veut, et peut-être trouver quelqu’un de sérieux, d’intention juste. Le problème est de reconnaître ces qualités chez un maître… On peut aussi se tromper et tomber sur des charlatans. J’en ris : cela fait aussi partie de la quête d’impeccabilité. Les choses sont plus simples qu’on ne l’imagine. Si elles paraissent compliquées, c’est précisément parce qu’on pense trop. Une chose m’est certaine : cette petite voix a un grand sens de l’humour, comme la vie elle-même. On l’accepte mal au début, surtout quand on a été aussi orgueilleux que je l’ai été. L’orgueil blesse facilement. Avec le temps, j’ai appris à savourer ces conjonctions spirituelles, ces moments drôles où la petite voix et la vie frappent juste. Je suis persuadé qu’il y a un combat à mener pour ne pas sombrer dans le néant moderne, dépourvu de magie et de rêve, ce « à quoi bon » désespéré qui envahit notre époque. Mais je crois qu’il faut garder courage : traverser ce néant pour en ressortir plus fort. « Beaucoup d’appelés, peu d’élus », dis-je. Cela fait partie du chemin. Je vois des gens bien plus forts que moi et, parfois, je me sens ridicule. Cette expérience m’enseigne l’humilité, la vraie. Je conclus : il faut serrer les dents, avaler des couleuvres, des cafards, parfois. Que faire d’autre ? Si je tente de m’éloigner de ce que mon être et la vie ont choisi pour moi, inutile de m’inquiéter : la vie me remettra toujours sur mon chemin, que cela me plaise ou non. Mais mieux vaut ne pas jouer les cancres trop longtemps : il y a un but à tout cela. Une fois l’impeccabilité approchée, il ne reste qu’à s’engager pour les autres, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui, sans doute, ne la connaîtront jamais, parce qu’ils ignorent ce qu’elle signifie.|couper{180}

Carnets | Atelier

1 septembre 2019-2

Depuis quelques jours, la lumière a changé. Au-dessus du Pilat, des nuages se forment et se défont, imprévisibles. Je roule dans la Twingo de mon épouse, vitre baissée. L’air frais entre à flots. Pas de radio. Juste le bruit du moteur qui peine dans les montées vers Saint-Julien-Molin-Molette. Les champs sont nus, la moisson faite. Seules ondulent, sur les bas-côtés, quelques herbes folles. C’est mon dernier jour. L’atelier m’attend, vide depuis une semaine. J’ai rangé les petites toiles, plié les emballages. Quand le couple est apparu sur le seuil, vers trois heures, j’ai vu tout de suite la différence : lui, droit, le regard calme ; elle, en retrait, presque transparente. Ils ont demandé s’il était trop tard. Je les ai laissés entrer, faisant mine de m’occuper. Le silence, dans la pièce, était épais. La plupart des visiteurs le percent d’un « c’est beau » poli et repartent. Lui, regardait. Il a mis longtemps avant de parler. Nous avons parlé de ce qui ne se voit pas. De la peinture comme passage, pas comme image. Je ne sais plus comment le mot « silence » est venu — ce que je cherche, peut-être, c’est de le partager. Ses yeux se sont mis à briller, d’un coup. « Ce que vous appelez le silence, c’est la vie et l’amour, en fait. » Il a marqué une pause. La voix plus basse : « Le véritable amour est sans émotion. Comme l’univers. Il répond, c’est tout. Peu importe la demande. » Nous sommes restés un moment sans rien dire. Le tableau entre nous — une toile sur le premier départ, la nigredo — semblait vibrer d’une autre fréquence. Avant de partir, il a demandé le prix. Nous avons échangé nos cartes. Une promesse de se revoir, quelque part, un jour. En redescendant, le ciel était toujours aussi changeant. Mon appareil photo était sur le siège à côté. J’avais repéré des angles, des lumières, ces derniers jours. Je l’ai laissé là. J’ai roulé lentement, les fenêtres ouvertes, pour garder en moi la couleur de l’air, la forme des nuages, le goût de cet été finissant, et cette parole qui résonnait encore : Le silence, c’est la vie et l’amour.|couper{180}

Carnets | Atelier

20 juillet 2019

Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à accepter l'insupportable, qu'il s'agisse de la rigidité de l'école ou de l'aliénation du travail. Cette résignation finit par s'ancrer profondément en nous, et ce n'est souvent qu'à travers des événements catastrophiques que nous en sortons temporairement. Pourtant, il est possible de mener un combat constant contre ce qui nous déshumanise, une lutte quotidienne qui nécessite une attention et une vigilance que nous avons oubliées.|couper{180}

Carnets | Atelier

8 mai 2019

Il y a des nuits où tout se passe dans un gris sale, comme si quelqu’un avait baissé la saturation. Je marche dans des couloirs sans fenêtres, je rate des trains qui ne partent jamais, les annonces défilent sans qu’aucun départ n’ait lieu. Au réveil, je ne me souviens de rien de précis, seulement de cette lourdeur au fond du ventre, d’un message que j’aurais reçu mais que je ne parviens pas à relire, mal remis, mal ficelé. La journée démarre là-dessus : le café renversé sur la table, un rendez-vous oublié, le corps qui traîne d’une tâche à l’autre avec une petite résistance sourde, sans vraie raison apparente. Ces rêves semblent juste distiller ce que la veille a accumulé de petits agacements, de frustrations, d’espoirs tombés à plat. Et puis, une fois de temps en temps, au milieu de ce brouillard, il y a la couleur. Je me souviens d’un rêve où tout restait aussi monotone que d’habitude jusqu’au moment où une porte s’est ouverte sur un champ de colza en plein éclat. Un jaune violent, presque douloureux, si net que j’ai eu l’impression de respirer dedans. Rien d’autre ne se passait : pas de dialogues, pas d’histoire, seulement cette couleur qui remplissait tout. C’est elle qui m’a réveillé, comme un sursaut. J’avais encore dans les yeux le jaune et, déjà, il commençait à se dissoudre. La première pensée a été de refermer les paupières, de retourner le chercher, comme on replonge la main dans une poche pour vérifier qu’on n’a pas perdu ses clés. En vain : le rêve s’était refermé comme un rideau. On ne commande pas ces choses-là, on les prend comme elles viennent, gris ou éclatantes, avec ce qu’elles laissent dans le corps. Il reste alors cette impression que nos humeurs obéissent à une sorte de météo souterraine dont les rêves seraient les éclairs fugitifs. Je n’ai aucune théorie sur la mécanique en jeu ; je vois seulement qu’un matin de colza jaune ne sonne pas pareil qu’un matin de couloirs gris, même si, dehors, le ciel a exactement la même couleur.|couper{180}

Carnets | Atelier

7 mai 2019

Un jour il faudra bien que tu la sentes remonter, la joie, depuis le sol, comme une petite poussée qui grimpe le long des jambes, arrive au ventre, touche le cœur et, avec un peu de chance, finit par éclaircir la tête. Pour l’instant tu tiens avec des habitudes, des écrans, des listes et des “on verra”, mais ça ne durera pas toujours. Un jour – pas forcément un grand soir, peut-être un matin banal – il faudra arrêter de tourner autour et se remettre à l’ouvrage pour de bon : choisir un bout de terrain, repérer une clairière, guetter la perche, la tige, le vieux rondin, respirer à plein poumons cette odeur d’humus et de bois mouillé, et commencer une cabane. Pas un château, ni une villa, ni un mas, ni un manoir ; l’intime s’y perdrait. Juste une pièce, ronde ou presque, genre yourte sans folklore, pas trop belle, pas sophistiquée, avec de quoi tenir debout en hiver et laisser passer l’air en été. Une petite cabane pour tes vieux os, où l’on pourrait s’asseoir sur une caisse, rouler une cigarette douteuse, boire un verre de vin volé au supermarché du coin, écouter la pluie cogner sur la tôle et le vent secouer la porte en pensant à rien de précis. La nuit, à travers une toiture un peu disjointe, tu verrais passer les étoiles, la lune se lever derrière les arbres et suivre sa route tranquille pendant que, tout près, des bêtes viendraient flairer l’odeur d’un homme qui ne leur demande rien et ne leur veut rien non plus. Comme je te connais, tu pourrais tout lâcher d’un coup pour ça : l’atelier encombré, les expositions à venir, les rendez-vous, les plans de carrière. Partir là-bas sans idée de retour, mais sans drame, simplement parce que tu aurais enfin trouvé un endroit à ta mesure. Vivre au ras des racines, avec les troncs pour voisins, comme un enfant fatigué qui aurait vieilli trop vite et qui se remettrait à rire devant la rosée en se faisant peur tout seul quand une branche craque. Construire la cabane, la réparer, l’ajuster, et puis attendre, sans précipiter rien : les mouches, les vers, les oiseaux qui finiront bien par faire de ton abri un nid, un jour ou l’autre. Ce serait ta façon de rendre le corps et le reste à ce grand “tu” muet qui t’accompagne depuis le début, sans réponse ni exigence, mais qui n’a jamais cessé de te donner envie, justement, de planter quatre poteaux et d’y accrocher un toit.|couper{180}

Carnets | Atelier

5 mai 2019

On m’a collé pas mal de mots sur le dos au fil des années : « dispersé », « papillonnant », « instable », et, les mauvais jours, « un peu malade ». La scène se répète : quelqu’un prend un air sérieux, aligne les symptômes – projets commencés puis laissés en plan, changements de direction, difficulté à « se poser » –, puis conclut qu’il faudrait corriger, canaliser, traiter. Quand on est en face, on peut encaisser et se sentir détraqué, ou bien se redresser en se disant que c’est un privilège que les autres ne comprendront jamais. Dans les deux cas, on reste enfermé dans le même cadre. Un jour, en sortant encore d’un rendez-vous de ce genre, avec le diagnostic bien rangé dans une chemise cartonnée, je me suis entendu dire tout haut : « Bon, il va falloir faire avec. » Ce n’était pas une phrase de psy, ni un mantra trouvé dans un livre, c’était juste cette constatation : ce cerveau-là, c’est le mien, il ne va pas s’échanger, autant arrêter de rêver à un modèle plus stable. « Faire avec », ce n’était pas baisser les bras, ni dresser un drapeau de différence, c’était regarder le terrain tel qu’il est et voir ce que je peux bâtir dessus sans attendre qu’il change. Ce petit déplacement a suffi pour qu’un coin d’air entre. Rien à voir avec le « c’est comme ça » qu’on balance pour fermer les discussions. Ce « c’est comme ça » là vient avec tout un ton : haussement d’épaules, fatalisme, vieux proverbes sur « la vie ». Il colle l’étiquette sur le monde et en fait un bloc compact où rien ne bougera plus. « Faire avec » reste du côté de l’intime : ce n’est pas l’univers qui est figé, c’est seulement moi qui suis comme ça aujourd’hui, et je vais essayer de composer avec. Depuis, je sens que je me balance entre les deux formules comme un pendule un peu fatigué. Il y a des matins où je me lève dans l’humeur « faire avec » : je regarde la liste de choses entassées, mes envies qui partent dans tous les sens, et je commence quelque part, sans trop commenter. D’autres jours, la lassitude, la peur, un mail administratif suffisent à me faire glisser vers « c’est comme ça », et je me surprends à répéter les phrases des anciens, celles qui coupent court. Ce va-et-vient se lit dans les gestes les plus banals : changer de chaîne au moment où le reportage devient trop lourd, fermer un onglet dès que l’article demande un peu d’attention, détourner le regard devant quelqu’un couché dans une entrée d’immeuble. Le zapping n’est pas seulement une histoire d’écran, c’est un petit réflexe qui saute en nous pour éviter de rester trop longtemps au même endroit. Plutôt que de le maudire, j’essaie maintenant de le voir venir, comme ces nuages qu’on suit du regard en sachant qu’aucun ne restera. Il y a, dans cette simple observation, une forme d’apaisement qui ressemble à ce que certains textes bouddhistes racontent sans avoir besoin de l’annoncer. Les rares personnes chez qui j’ai vu ça en acte n’avaient rien de maîtres spirituels. C’étaient un voisin qui bricolait dans son garage en disant « on va faire avec » quand une planche vrillait, une vieille tante qui ajustait sa pension en riant de ses comptes mal faits, un patron de bar qui haussait les épaules devant une journée sans clients avant de reprendre son chiffon. Ils coupaient leurs légumes, rangeaient leurs outils, essuyaient leurs verres avec ce mélange de sérieux et de légèreté qui ne nie pas la difficulté mais ne la dramatise pas non plus. Leur sagesse, si on veut l’appeler ainsi, tenait dans ce sourire qui arrivait après coup, comme s’ils avaient fini par trouver le balancier lui-même vaguement comique.|couper{180}

Carnets | Atelier

4 mai 2019

Longtemps, j’ai cru qu’on tenait debout en collant des étiquettes sur tout : les choses, les gens, les endroits. Nommer, c’était calmer le remous, fixer un cadre autour de ce qui menaçait de déborder. On disait “campagne”, “ville”, “plaisir”, “travail”, “art”, comme on range des dossiers dans des chemises. La réalité, c’était ce classement. À l’adolescence, j’ai testé la case “campagne” pour de bon. On avait quitté la ville, et je me retrouvais face aux champs, aux haies, aux collines, à ces routes longues qui n’aboutissaient nulle part. Rien ne bougeait, ou si peu : un tracteur au loin, un chien derrière un grillage, le vent dans les peupliers. L’ennui m’est tombé dessus là, pas l’ennui noble, mais cette impression de n’avoir rien à faire avec ces lignes, de ne pas parler la même langue que les prés. Je revenais vers la ville en tremblant un peu, comme si nous avions échoué, la campagne et moi, à nous trouver un sens commun. Plus tard, j’ai cherché ce sens dans l’autre extrême. Ce qui restait des bordels, des ports, des tavernes s’est chargé de remplir les creux. Des comptoirs collants, des femmes qui fumaient en regardant ailleurs, de grands seins lourds qu’on payait à l’heure, des fards qui coulaient un peu dans la lumière jaune et renvoyaient, déformés, mes propres désirs. Là, au moins, quelque chose s’agitait : musique trop forte, verres, promesses minuscules, phrases sales chuchotées à l’oreille. Je m’y suis enfoncé comme dans un couloir sans fin, persuadé qu’au bout il y aurait une éclaircie. À force de tourner en rond dans ces mêmes ruelles, de revoir les mêmes regards, la même lassitude sous le maquillage, le tunnel a commencé à sentir la vieille vapeur de friture et de sueur. La fatigue a pris le dessus, une fatigue épaisse, nauséeuse, devant ce trop-plein de tentatives pour inventer autre chose que ce qui était là. C’est à ce moment-là, une nuit sans qualité particulière, que j’ai lâché prise, non par courage mais parce que je n’en pouvais plus des aller-retour entre les champs muets et les tavernes bruyantes. J’ai ouvert les mains et je t’ai trouvée, toi, qui n’avais rien demandé : une toile posée sur un chevalet bancal, blanche, muette, dans une pièce qui sentait encore la lessive et le tabac froid. Tu ne promettais rien, tu ne proposais ni salut ni chute, seulement cette surface vide prête à recommencer tous les voyages sous une autre forme. Je pouvais y déposer l’ennui des paysages, les néons des ports, les seins lourds, les gouffres inventés de mon esprit, les ramener à des lignes, des taches, des couleurs. Tu étais là pour absorber l’inquiétude de la répétition, la transformer en quelque chose de regardable, parfois. Peu importe qu’on puisse m’appeler ou non “peintre”, que je sache expliquer ce que je fais. Les toiles que nous avons tirées de ces rencontres sont des fruits, la trace de nos ébats maladroits : rejetons de mes vices, enfants de tes vertus silencieuses.|couper{180}

Carnets | Atelier

21 avril 2019

Il y a d’abord cette cruauté d’enfant qu’on rebaptise plus tard “innocence” pour pouvoir la regretter en paix. Elle m’a longtemps accompagné au bord de l’eau : retirer l’hameçon planté dans la gueule d’un poisson, le voir se débattre une seconde de trop ; couper un ver en deux pour qu’il tienne mieux sur la ligne ; piquer des bonbons à l’épicière sans la moindre honte. C’était le jeu, le monde allait de soi. Un jour, sous la pression de la morale, tout cela a changé de nom : ce n’était plus de la curiosité ou de la gourmandise, c’était du “péché”. On m’a expliqué le bien, le mal, la faute, la culpabilité. J’ai mis du temps à comprendre ce qui se passait : on me demandait de devenir poisson après avoir été pêcheur. Se retrouver de l’autre côté de l’hameçon ne s’est pas fait sans casse, ça m’a arraché la gueule et fendu en deux. La peinture est arrivée dans ce moment-là. Je ne dirai pas qu’elle m’a “sauvé”, mais elle m’a offert un terrain où je pouvais revenir au mélange sans demander la permission à personne. Sur la toile, tout commence par un chaos : taches, lignes incertaines, masses vaguement posées. C’est un état où rien n’est encore décidé, où tout se mélange naturellement. C’est sale, brouillon, indéterminé, et c’est précisément là que ça m’intéresse. Ensuite seulement vient le besoin de sens, la nécessité d’organiser ce foutoir : rejeter ici, accentuer là, donner du poids à telle couleur plutôt qu’à telle autre, faire monter une forme en laissant les autres se dissoudre. Je range, j’ordonne, mais à partir d’un désordre que je ne prétends pas dominer. Dans la tête, c’est pareil : plusieurs niveaux de conscience s’allument et s’éteignent comme des étages dans un entrepôt, et je passe mon temps à monter et descendre les escaliers pour recompter, vérifier l’inventaire, comme un magasinier obsédé qui a peur d’avoir perdu quelque chose. C’est là que le hasard se mêle au travail : rencontres, coïncidences, signaux qu’on croit adresser à soi. On appelle ça “synchronicités” maintenant, comme si le mot suffisait à domestiquer ce qui nous échappe. J’ai appris à me méfier de cette tentation de transformer le hasard en système, en martingale secrète. Chaque fois que je veux “maîtriser” ce qui arrive, ça se retourne. Ce que j’appelle lâcher prise n’a rien d’une retraite confortable : c’est plutôt une chute contrôlée, un moment où les choses s’effondrent, où les justifications ne tiennent plus, et où il faut accepter qu’une part de soi soit recadrée, remise en place, parfois brutalement. Dans cette histoire, la peinture et la pêche ont toujours été liées au désir. Attraper un poisson, viser une forme sur la toile, chercher un corps : c’est la même main qui se tend. On veut saisir un sein, une chatte, un cul, une bite, comme on veut saisir un reflet dans l’eau ou une tache qui nous échappe sur le tableau. On avance avec une conscience embarrassée de boue, chargée de couches, de dépôts, de tout ce que le petit moi a laissé dans le lit au fil des années. Il a fallu, à un moment, tirer sur d’autres fils : dégonfler la figure de la mère idéale ou maudite, abattre l’ogre paternel qu’on promène dans sa tête, brûler ces deux silhouettes et enterrer leurs cendres pour voir un peu mieux ce qui reste. On ne sort pas pour autant de la solitude, et on n’en finit pas non plus avec la masturbation, qu’elle soit sexuelle ou conceptuelle : on peut très bien se caresser avec des idées, tourner en rond dans des théories pour éviter de sentir un désir vivant. Ce sont des désirs de façade, des poupées russes qu’il faut ouvrir une à une jusqu’à tomber sur le noyau. Au bout du compte, quand on a renoncé à accuser les poissons, les parents, les hasards, la société et tout le reste, il ne reste plus qu’un dernier adversaire à abattre : soi-même, dans ce qu’on a de pourri, de mensonger, de fabriqué. C’est seulement là, dans ce tri final, qu’on commence à distinguer ce qui, en nous, finit toujours par se décomposer, et ce qui, pour une raison obscure, ne pourrit pas.|couper{180}