L’intention dans la profondeur

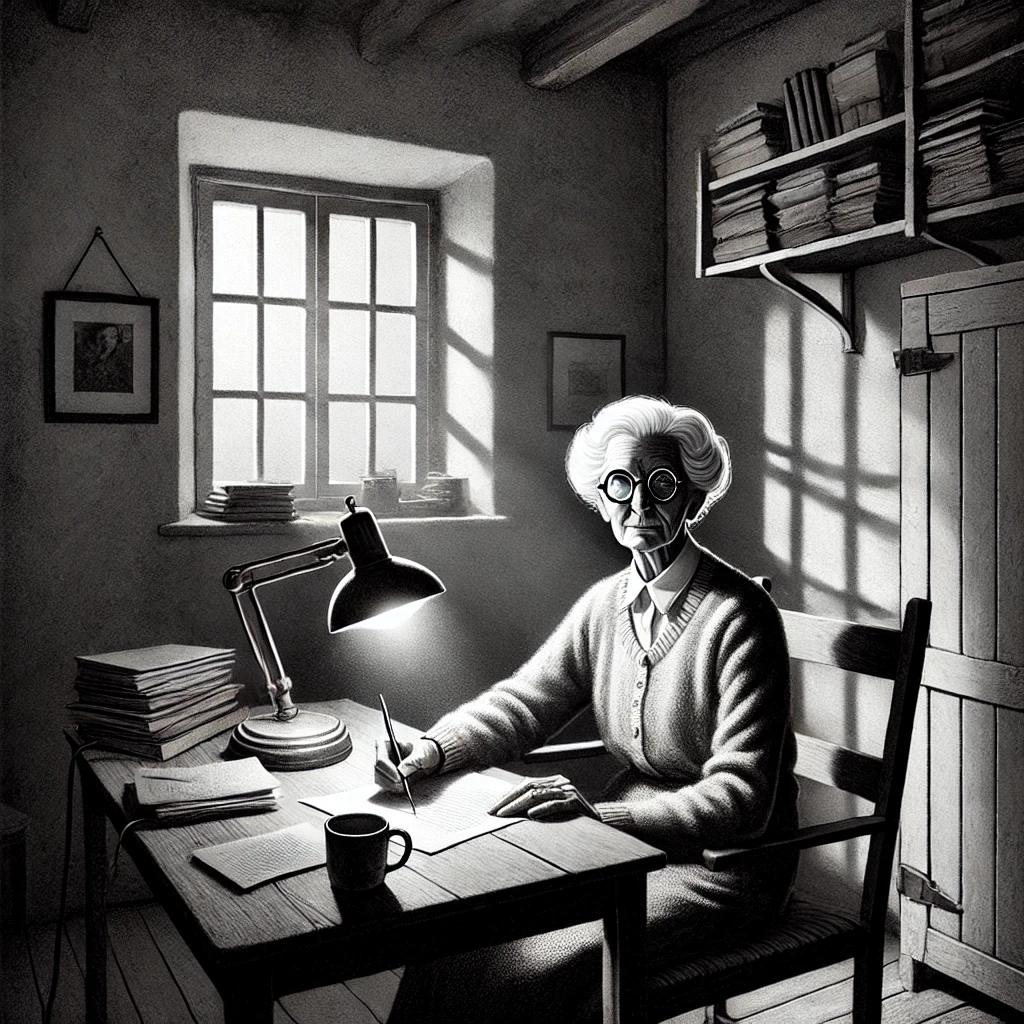

On l’appelait Théophane, mais ce n’était pas son vrai nom. Son vrai nom, sa mère le lui avait donné en géorgien, dans une langue que Constantinople ne parlait pas. Il l’avait perdu quelque part entre le port et l’atelier, entre son arrivée à neuf ans sur un bateau de marchands et son premier jour comme apprenti chez Kosmas l’iconographe. Kosmas lui avait dit : ici tu t’appelles Théophane, celui qui montre Dieu. Et Théophane avait appris à montrer Dieu.

Vingt ans de pigments broyés à l’aube. Vingt ans de jaune d’œuf mêlé à la poussière d’or. Vingt ans de visages — le Christ Pantocrator aux yeux qui vous suivent quel que soit l’angle, la Théotokos dont le bleu du manteau exigeait trois couches de lapis-lazuli, les saints aux regards fixes qui ne cillaient jamais parce que ciller c’est douter et qu’un saint ne doute pas. Théophane connaissait chaque visage comme on connaît celui de ses enfants. Il en avait peint des centaines. Sur bois de tilleul pour les icônes portatives. Sur plâtre frais pour les murs des églises. Sur les tesselles d’or des mosaïques quand Kosmas, devenu vieux, lui avait confié les commandes de Sainte-Sophie.

Théophane avait les mains d’un peintre — des mains abîmées, crevassées, teintes en permanence. Le bleu du lapis sous les ongles de la main gauche. L’ocre de la terre de Cappadoce dans les lignes de la paume droite. Kosmas disait : un iconographe ne peint pas avec ses mains, il peint avec ses yeux. C’était faux. Théophane peignait avec ses mains. Ses yeux ne faisaient que suivre.

Le 7 janvier 730, l’édit impérial fut lu sur le forum de Constantin. Un soldat monta sur le socle de la colonne de porphyre et déroula le parchemin. Théophane était dans la foule, entre un poissonnier et une femme qui portait un enfant. Le soldat lut d’une voix plate, sans conviction ni hésitation — la voix d’un homme qui lit un texte sans le comprendre :

Par ordre de Léon, basileus des Romains, égal aux apôtres, les images peintes ou sculptées représentant le Christ, la Théotokos et les saints sont déclarées contraires à la foi. Toute icône devra être remise aux autorités impériales pour destruction. Tout mur peint devra être recouvert de chaux. Toute mosaïque devra être démontée ou blanchie. Quiconque fabriquera, conservera ou vénérera une image sera jugé pour idolâtrie.

La femme à côté de Théophane serra son enfant contre elle. Le poissonnier cracha par terre. Théophane ne bougea pas. Il regarda ses mains. Le bleu et l’ocre étaient toujours là, incrustés dans la peau. Il faudrait lui arracher les mains pour les effacer.

Ils vinrent le chercher trois jours plus tard. Pas des soldats — des fonctionnaires. Deux hommes en tuniques grises qui portaient des tablettes de cire et parlaient un grec administratif, sans adjectifs. Ils connaissaient son nom, son atelier, la liste de ses commandes. Ils savaient qu’il avait peint la mosaïque de l’abside nord de Sainte-Sophie — un Christ de quatre mètres, tesselles d’or et de verre bleu, achevé deux ans plus tôt. Ils le savaient parce que c’était écrit sur leurs tablettes. Tout était écrit sur leurs tablettes.

-- Théophane, iconographe de première classe, atelier du quartier des Blachernes. Vous êtes réquisitionné pour le programme de purification visuelle. Vous vous présenterez demain à Sainte-Sophie avec vos outils. Vous recevrez de la chaux et des instructions.

-- Des instructions pour quoi ?

-- Pour recouvrir les mosaïques que vous avez réalisées.

Théophane les regarda. Le plus jeune des deux fonctionnaires évita son regard. L’autre, le plus vieux, soutint le sien avec l’indifférence polie de quelqu’un qui a déjà prononcé cette phrase cent fois.

-- Vous êtes le mieux placé, ajouta le vieux fonctionnaire. Vous connaissez les surfaces. Vous savez où le plâtre adhère et où il faut gratter avant d’appliquer la chaux. L’empereur ne veut pas de travail bâclé. Les images doivent disparaître proprement.

Proprement. Théophane entendit le mot et le mot resta en lui comme une écharde.

Le lendemain, il entra dans Sainte-Sophie par la porte sud-ouest, celle des artisans. Il portait un seau de chaux, un pinceau à manche long, un grattoir. Les mêmes outils qu’il utilisait pour préparer les murs avant de peindre. Les mêmes gestes, inversés.

La nef était vide. L’empereur avait fait évacuer l’église pour la durée des travaux. Pas de fidèles, pas de prêtres, pas de chants. Rien que l’espace immense sous la coupole et la lumière qui tombait des quarante fenêtres du tambour en colonnes obliques, dorées, presque solides.

Et les visages.

Ils étaient partout. Sur les murs, dans les absides, sous les arcs, entre les colonnes. Des centaines de visages qui regardaient Théophane depuis les mosaïques qu’il avait posées tesselle par tesselle, ou que Kosmas avait posées avant lui, ou que des maîtres inconnus avaient posées des siècles plus tôt. Le Christ Pantocrator dans la coupole. La Vierge dans l’abside. Les archanges sur les pendentifs. Les saints en procession le long de la nef. Des yeux immenses, bordés de noir, sur fond d’or.

Théophane posa le seau de chaux. Il leva la tête vers le Christ de l’abside nord. Son Christ. Celui qu’il avait mis huit mois à composer — chaque tesselle choisie, taillée, placée avec une précision qui relevait moins de l’art que de la prière. Le visage le regardait. Les yeux étaient légèrement asymétriques — l’œil gauche un peu plus ouvert que le droit. Théophane se souvenait de ce choix. Kosmas lui avait enseigné : la symétrie parfaite est morte. Un visage vivant est toujours un peu déséquilibré. C’est dans l’asymétrie que le regard s’anime.

Il trempa le pinceau dans la chaux. La chaux était épaisse, blanche, opaque. Elle sentait la pierre calcinée. Il leva le pinceau vers le mur.

Sa main ne tremblait pas. Un iconographe a la main sûre. Vingt ans de pigments, vingt ans de traits fins sur des surfaces difficiles. La main savait. Elle avait toujours su.

Le premier coup de pinceau recouvrit le bord gauche du visage. L’oreille du Christ disparut sous le blanc. Puis la joue. Puis le contour de la mâchoire. Théophane travaillait méthodiquement, de l’extérieur vers l’intérieur, comme on le lui avait appris pour la pose des tesselles — mais à l’envers. Il dé-composait le visage. Il le dé-créait.

Quand il atteignit les yeux, il s’arrêta.

Pas par émotion. Pas par piété. Par un réflexe de peintre. Les yeux étaient la dernière chose qu’on peignait sur une icône et devaient être la dernière chose qu’on effaçait. Kosmas disait : les yeux sont la porte. On ouvre en dernier, on ferme en dernier.

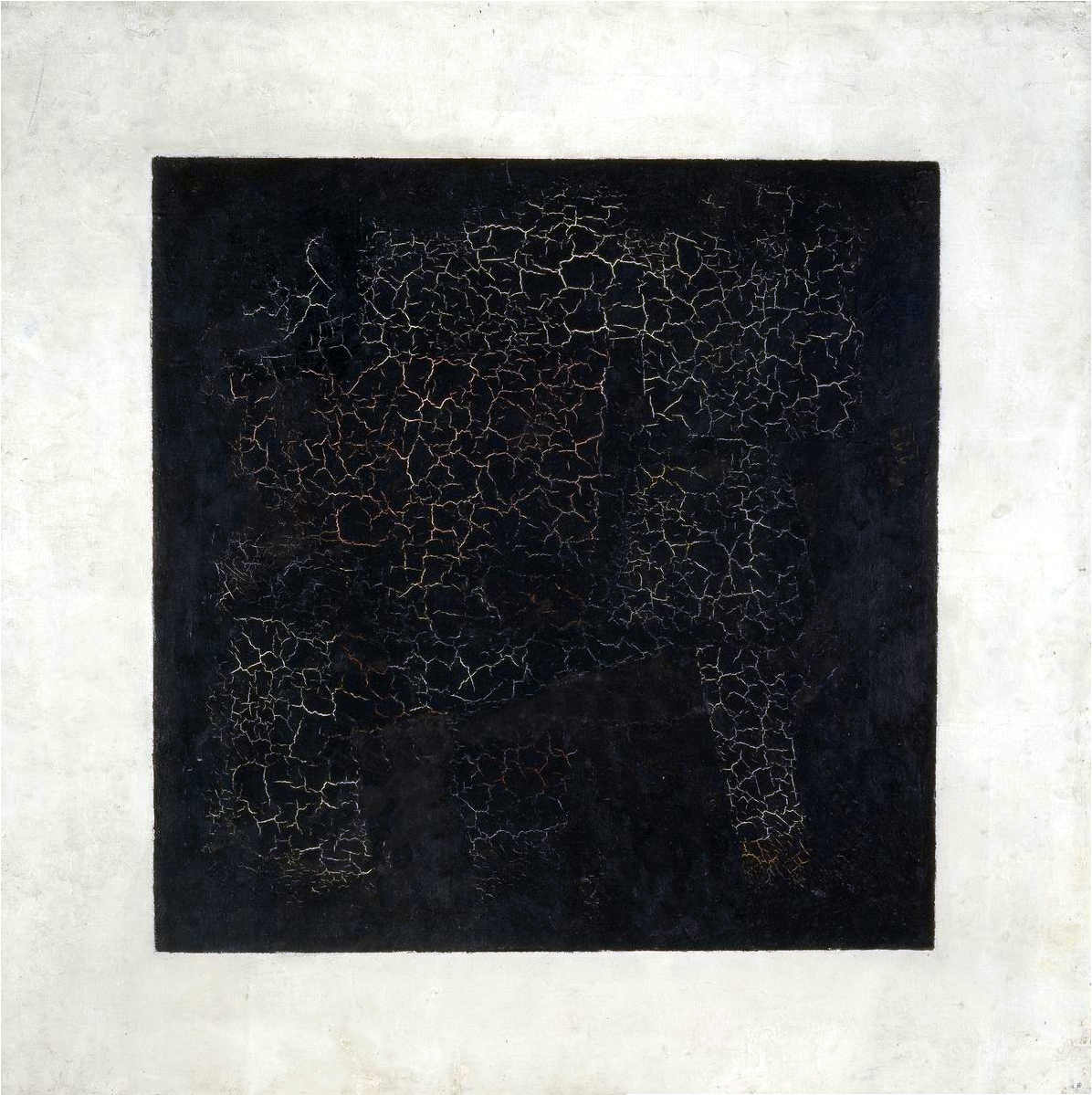

Il recouvrit l’œil droit. Puis l’œil gauche — le plus ouvert, le vivant. La chaux engloutit le regard. Le mur devint blanc. Lisse. Muet.

Théophane descendit de l’échafaudage. Il se lava les mains dans le seau d’eau. La chaux lui brûlait la peau. Il regarda le mur blanchi. Un rectangle pâle là où le Christ avait été. Autour, les autres mosaïques continuaient de regarder, intactes encore, en sursis.

Il sortit de Sainte-Sophie. La lumière du dehors le frappa comme une gifle.

Il revint le lendemain. Et le jour suivant. Et celui d’après. Mur par mur, abside par abside, les visages disparaissaient. Théophane les effaçait avec la même précision qu’il les avait peints. Les fonctionnaires en tuniques grises passaient chaque soir pour inspecter le travail. Ils cochaient des cases sur leurs tablettes de cire. Abside nord : effacée. Mur est : en cours. Pendentifs : programmés. L’effacement avait son administration, ses formulaires, sa logique.

Le cinquième jour, Théophane arriva à l’aube et monta sur l’échafaudage pour attaquer le mur ouest. Il déboucha le seau de chaux. Il leva les yeux vers la surface qu’il devait blanchir.

Et il vit.

Sur le mur de l’abside nord — celui qu’il avait recouvert cinq jours plus tôt — quelque chose transparaissait sous la chaux. Une ombre. À peine visible. Un léger assombrissement de la surface blanche, comme une tache d’humidité. Mais ce n’était pas une tache d’humidité. C’était un contour.

Le contour d’une joue.

Théophane descendit de l’échafaudage. Il traversa la nef et se planta devant le mur blanchi. De près, l’ombre était plus nette. Les pigments de la mosaïque — l’ocre, le brun, le noir des contours — suintaient à travers la chaux. Lentement, comme du sang à travers un pansement. La couche blanche n’était pas assez épaisse, ou les pigments étaient trop profonds, ou la chaux n’avait pas adhéré correctement au plâtre sous-jacent.

Ou autre chose.

Théophane toucha le mur. La chaux était sèche. Les pigments n’auraient pas dû traverser une couche sèche. Il connaissait ses matériaux — vingt ans de métier. La chaux sèche est imperméable. Rien ne passe. Rien ne devrait passer.

Il appliqua une deuxième couche. Épaisse, soigneuse. Il attendit qu’elle sèche. Il alla travailler sur le mur ouest. Quand il revint deux heures plus tard, l’ombre était revenue. Plus nette. On distinguait maintenant la courbe de la mâchoire et le début du cou.

Le visage revenait.

Théophane ne dit rien aux fonctionnaires. Il appliqua une troisième couche. Le lendemain, l’ombre du visage était de nouveau là, et à côté d’elle, une deuxième ombre apparaissait — l’oreille gauche, celle qu’il avait effacée en premier. Le visage se reconstituait dans l’ordre inverse de sa destruction. Comme si la mosaïque se souvenait de la séquence et la rejouait à l’envers.

Il vérifia les autres murs. Le mur de la nef sud, blanchi trois jours plus tôt, montrait les premiers signes : des auréoles sombres, circulaires, là où se trouvaient les têtes des saints en procession. Le pendentif nord-est, blanchi la veille seulement, était encore blanc. Mais Théophane savait que ce n’était qu’une question de temps.

Il s’assit sur les dalles froides de la nef. La lumière tombait des quarante fenêtres. Sainte-Sophie était silencieuse, blanche, aveugle — un crâne vidé de ses pensées. Mais sous le blanc, les pensées revenaient.

Théophane pensa à Kosmas. À ce que le vieux maître lui avait dit un jour, dans l’atelier, en broyant du lapis-lazuli dans le mortier de porphyre : Quand tu poses un pigment sur un mur, Théophane, tu ne déposes pas de la couleur. Tu déposes une intention. Et une intention, ça ne s’efface pas avec de la chaux. La chaux recouvre la surface. L’intention est dans la profondeur.

Théophane n’avait pas compris à l’époque. Il comprenait maintenant, assis sur les dalles, en regardant les fantômes de visages remonter à travers le blanc.

Ce n’était pas de la chimie. Les pigments ne traversaient pas la chaux parce qu’ils étaient mal fixés ou parce que la couche était trop mince. Ils traversaient parce que ce qui les avait déposés — la main, le souffle, l’intention du peintre — était plus profond que la surface. Le visage n’était pas sur le mur. Il était dans le mur. Il avait pénétré la pierre pendant les siècles où des milliers de regards s’étaient posés sur lui, l’avaient prié, contemplé, aimé. Chaque regard avait enfoncé le visage un peu plus profondément dans la matière. La chaux ne pouvait recouvrir que la surface. Et le visage n’était plus à la surface depuis longtemps.

Les fonctionnaires revinrent le soir. Le plus vieux vit les ombres sur le mur de l’abside nord. Son visage ne changea pas — les visages des fonctionnaires ne changeaient jamais — mais sa main hésita au-dessus de la tablette de cire.

-- Qu’est-ce que c’est ?

-- Les pigments remontent, dit Théophane. La chaux ne tient pas.

-- Remettez une couche.

-- J’en ai mis trois.

Le fonctionnaire regarda le mur. L’ombre de la joue, de la mâchoire, du cou. L’œil n’était pas encore revenu. Mais le contour de l’orbite se devinait, comme une empreinte laissée dans la neige par un visage qui s’y serait posé.

-- Grattez, dit le fonctionnaire. Grattez la mosaïque elle-même. Arrachez les tesselles. S’il ne reste que la pierre nue, il n’y aura plus rien à recouvrir.

Théophane ne répondit pas. Le fonctionnaire cocha une case sur sa tablette. Abside nord : retraitement nécessaire. Il sortit.

Théophane resta. La nuit tombait sur Sainte-Sophie. La lumière des quarante fenêtres s’éteignait une par une, comme des yeux qui se ferment. Dans la pénombre, les ombres sur les murs blanchis semblaient plus présentes. Elles n’avaient pas besoin de lumière. Elles avaient leur propre luminosité — faible, souterraine, comme la phosphorescence des choses mortes qui ne savent pas qu’elles sont mortes.

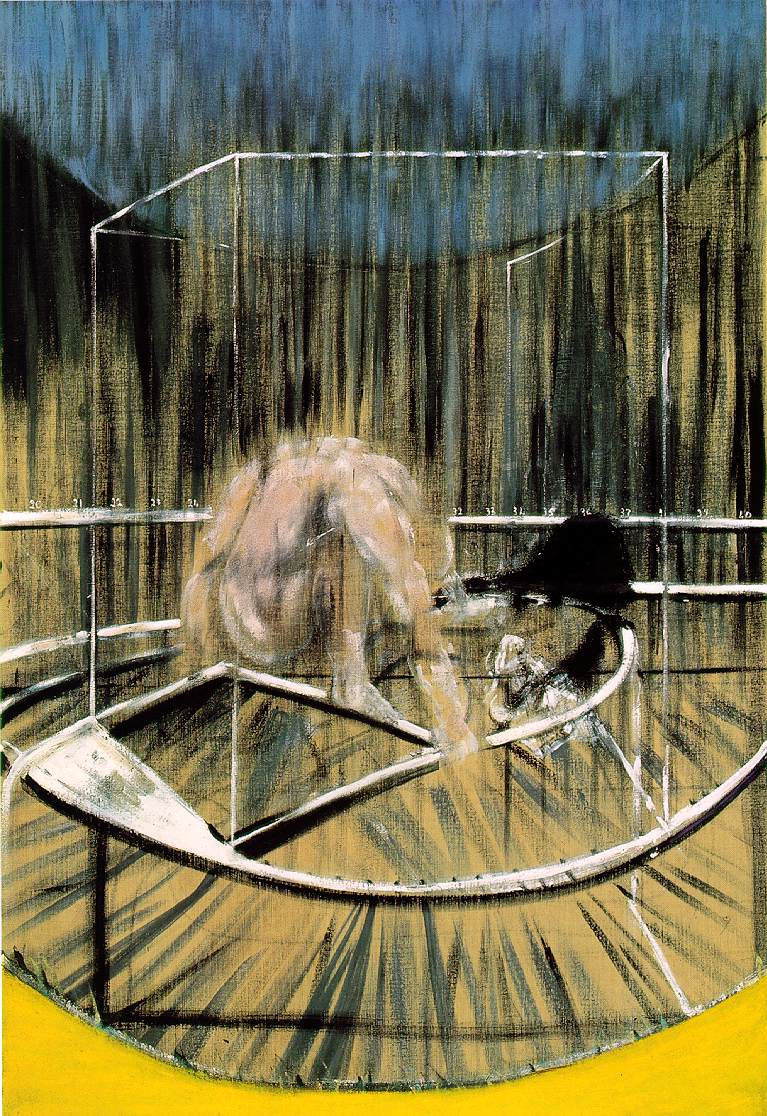

Théophane monta sur l’échafaudage. Il prit le grattoir. La même lame courbe qui servait à préparer les surfaces. Il la posa contre le mur, à l’endroit de l’ombre. Il appuya.

La première tesselle se détacha. Un petit carré d’or qui tomba dans sa main. Il était chaud.

Il en détacha une deuxième. Chaude aussi. Puis une troisième. Il les aligna dans sa paume. Trois carrés d’or, arrachés au visage du Christ. Ils ne brillaient pas — il faisait trop sombre — mais ils irradiaient une chaleur qui n’avait rien à voir avec la température de la pierre.

Il gratta encore. Les tesselles tombaient. Le visage se défaisait par morceaux. Ce n’était plus de l’effacement — c’était de l’arrachement. De la chaux au grattoir, du grattoir à la chair. Chaque couche de résistance franchie menait à une couche plus profonde.

Sous les tesselles, le plâtre de pose. Sous le plâtre, la pierre. Et sur la pierre — Théophane arrêta son geste.

Sur la pierre nue, là où il n’y avait jamais eu ni pigment ni tesselle ni plâtre, une marque. Gravée dans le calcaire. Pas peinte — gravée. Un trait. Un seul. Courbé comme le contour d’une paupière.

Théophane toucha la marque. Elle était dans la pierre depuis toujours. Depuis avant la mosaïque, avant Kosmas, avant Sainte-Sophie, avant Constantinople peut-être. Quelqu’un — ou quelque chose — avait gravé dans la pierre le germe du visage que Théophane avait ensuite peint sans savoir qu’il suivait un tracé préexistant. Sa mosaïque n’avait pas créé le visage. Elle l’avait révélé. Comme un copiste qui croit écrire et qui ne fait que repasser sur une encre invisible.

Ses mains tremblèrent. Pour la première fois en vingt ans de métier, ses mains tremblèrent. Non pas de fatigue ou de peur, mais de la même vibration que la pierre sous ses doigts — comme si la gravure transmettait son tremblement à la chair.

Il descendit de l’échafaudage. Il s’assit dans la nef. Les tesselles d’or étaient toujours dans sa main. Il la referma. La chaleur monta le long de son bras.

Il ne gratta plus.

Le lendemain, quand les fonctionnaires revinrent, le mur de l’abside nord était tel qu’ils l’avaient laissé — partiellement arraché, tesselles manquantes, plâtre à nu. Le fonctionnaire le plus vieux demanda pourquoi le travail n’avait pas avancé.

-- Parce qu’il y a quelque chose sous les tesselles, dit Théophane.

-- Quoi ?

-- Un visage.

-- Le visage de la mosaïque. C’est normal. C’est ce que vous devez enlever.

-- Non. Un autre visage. Plus ancien. Dans la pierre elle-même.

Le fonctionnaire le regarda comme on regarde un homme qui commence à perdre la raison. Il monta sur l’échafaudage, examina la pierre nue, ne vit rien — ou refusa de voir — et redescendit.

-- Continuez le grattage, Théophane. Si la pierre pose problème, nous la recouvrirons de mortier. Du mortier sur de la pierre, il n’y a pas de pigment qui traverse le mortier.

Théophane les regarda sortir. Puis il fit ce qu’il n’avait jamais fait. Il prit ses outils — pas le grattoir, pas le seau de chaux, mais ses outils de peintre, ceux qu’il avait cachés sous l’échafaudage parce qu’il n’avait pas eu le courage de les laisser à l’atelier. Les pinceaux. Le mortier de porphyre. Les pigments : ocre de Cappadoce, noir de vigne, bleu de lapis, or en feuilles.

Il monta sur l’échafaudage. Il ne remonta pas vers l’abside nord — celle qu’on lui avait ordonné de gratter. Il alla vers un recoin du mur ouest, un angle sombre entre deux colonnes, un endroit que personne ne regardait jamais parce qu’il n’y avait rien à voir. Un mur nu. De la pierre sans mosaïque, sans fresque, sans ornement.

Et là, dans la pénombre, Théophane peignit.

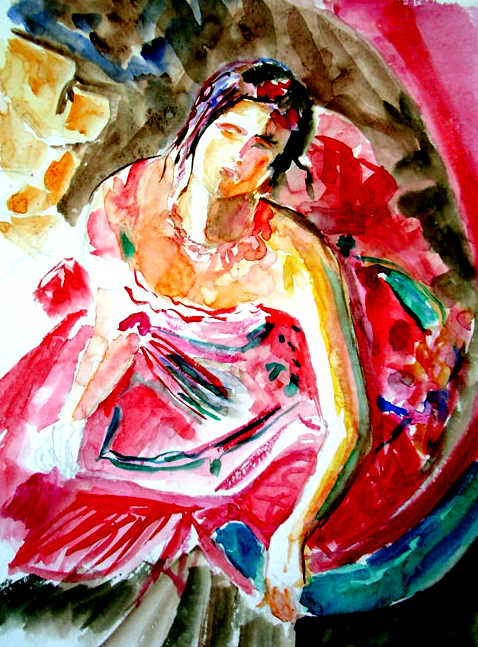

Pas un Christ. Pas une Vierge. Pas un saint aux yeux fixes. Il ne savait pas ce qu’il peignait. Sa main savait — elle avait toujours su — mais sa tête ne suivait plus. Les formes venaient d’ailleurs. Du tremblement de la pierre. De la chaleur des tesselles dans sa paume. De la courbe gravée dans le calcaire. De vingt ans de visages accumulés derrière ses yeux et qui ne demandaient pas à être reproduits mais à être libérés.

Le visage qui apparut sur le mur n’était le visage de personne. Ou il était le visage de tout le monde. Les yeux étaient asymétriques — l’un ouvert, l’autre mi-clos. La bouche ne souriait pas et ne souffrait pas. Elle était entrouverte, comme au milieu d’un mot que le peintre n’avait pas fini de prononcer. Le visage regardait et ne regardait pas. Il était là et il était déjà en train de disparaître.

Théophane peignit toute la nuit. Quand l’aube entra par les quarante fenêtres, il descendit. Ses mains étaient couvertes de pigments — le bleu, l’ocre, le noir, l’or, mêlés en une couche épaisse et sombre, comme la boue du port, comme la terre d’avant les villes. Il regarda le visage dans le recoin. La lumière ne l’atteignait pas encore. Il flottait dans l’ombre comme un mot dans une marge.

Il sortit de Sainte-Sophie. Le port s’éveillait. Des bateaux de pêcheurs glissaient sur la Corne d’Or. Un enfant vendait du pain chaud sur les marches de la citerne de Basilique. Des mouettes criaient. Le monde continuait sans savoir que sous la chaux des murs de Sainte-Sophie, des visages remontaient, lentement, comme des noyés qui refusent le fond.

Théophane marcha jusqu’à l’atelier. Kosmas serait déjà levé. Le vieux maître ne peignait plus — ses yeux étaient usés — mais il broyait encore les pigments chaque matin par habitude, par fidélité au geste. Théophane voulait lui montrer ses mains couvertes de couleur. Il voulait lui dire : tu avais raison. L’intention est dans la profondeur. Ils peuvent recouvrir la surface autant qu’ils veulent. Ce qui est profond revient toujours.

En chemin, il passa devant l’église des Saints-Apôtres. Les murs extérieurs avaient déjà été blanchis. Le blanc était éclatant dans la lumière du matin. Théophane ralentit. Sur le mur sud, face au soleil levant, une ombre transparaissait sous la chaux. Pas un visage cette fois. Une main. Les cinq doigts écartés, la paume ouverte, comme posée contre le mur de l’intérieur. Comme si quelqu’un, de l’autre côté de la pierre, essayait de traverser.

Théophane posa sa propre main sur l’ombre. Paume contre paume. La chaux contre la peau. Et sous la chaux, sous la fresque effacée, sous le plâtre, sous la pierre, quelque chose de tiède.

Il retira sa main. Sur la chaux blanche, l’empreinte de ses doigts — bleue, ocre, noire, or. Cinq traces de pigment laissées par la peau d’un peintre sur le mur d’une église vidée de ses images.

Il les regarda un instant. Le soleil montait. Bientôt la chaleur sècherait les empreintes et la prochaine couche de chaux les recouvrirait. Puis les empreintes traverseraient la chaux, comme les visages traversaient la chaux, comme tout ce qui est déposé avec intention finit par traverser ce qui cherche à l’étouffer.

Théophane sourit. Ce n’était pas un sourire de victoire — les peintres ne gagnent jamais contre les empereurs. C’était le sourire d’un homme qui sait que la surface n’est pas le dernier mot. Que sous chaque couche de blanc, il y a une couche de couleur. Que sous chaque silence, il y a un cri si ancien qu’il a eu le temps de devenir pierre.

Il reprit sa marche vers l’atelier. Ses mains étaient sales, tachées, illisibles. Mais elles savaient.

Elles avaient toujours su.