Le lecteur

Je te le dis, tu entends Borges sur la route — non pas une leçon, une fêlure dans la voix du poste — et tout s’ouvre : chaque lecteur lit ce qu’il peut, chaque écrivain écrit ce qu’il peut, c’est l’accord minimum pour ne pas tomber, et pourtant l’abîme vient quand même, il vient par la page qui n’est plus la même, par la main qui change en la tenant ; tu te dis qu’un seul livre, relu, peut devenir galaxie (âge après âge), et que ce que tu appelles “but” n’est qu’hypothèse en marche, non pas destination, ramifications qui mangent la carte jusqu’à ce que La Havane, Quetta, Sonora ne fassent plus que varier l’orthographe du désir ; tu conduis, les bandes blanches défilent (non pas preuve de mouvement, métronome de l’hésitation), puis l’atelier, la feuille, l’autoportrait : on croit se voir, on se lit seulement, et l’on se lit différemment chaque fois, tu le sais, tu le sais depuis ce singe dactylographe qui finit par écrire le Quichotte — non pas Cervantès retrouvé, Pierre Ménard encore, c’est-à-dire personne ; ce que tu voudrais dire, tu le sais ? non, tu crois le savoir et cette croyance suffit pour tendre la phrase comme on tend une corde entre deux arbres, juste assez pour ne pas s’asseoir par terre ; alors tu écris : hypothèse, abîme, page, et tu retires aussitôt, non pas par prudence, pour laisser place — à l’autre qui lit, à l’autre que tu es quand tu relis, aux scènettes rejouées par la mémoire qui n’obéissent à personne ; l’autorité, s’il t’en faut une, c’est l’hésitation : non pas se dédire, tenir au bord, là où le livre change en même temps que le lecteur ; tu poses le crayon, la radio grésille, la nuit monte, et sur le pare-brise l’essuie-glace trace une parenthèse qui s’efface.

Post-scriptum

hautVous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | 2023

Le temps d’une rencontre

Bonjour mon nom est Martel comme Charles mais mon prénom est Jean dit l'homme avec un accent français Frances s'était installée à une terrasse de café career de l'Encarnació et avait commandé une Font Selva, au moment où elle remplissait le verre d'eau minérale, l'homme s'était présenté devant elle. -Bonjour dit Frances de façon laconique puis elle porta le verre à ses lèvres tout en fixant l'homme avec un regard sans expression. -j'irai droit au but dit l'homme je sais que vous travaillez en ce moment même sur les écrits D' Alonso Quichano, je sais que c'´est Milena Quichano qui vous a commandé ce travail. Je suis votre prédécesseur si je peux m'exprimer ainsi, traducteur tout comme vous. car vous l'êtes n'est-ce pas .. Et je voulais vous mettre en garde... Frances reposa le verre et eut du mal à cacher sa stupéfaction. Puis elle invita l'homme à s'asseoir. -Je vous ai vu tout à l'heure au Parc Guell, répondit-t'elle , comme mise en garde il y a mieux, vous m'avez plutôt effrayée. j'ai vu que vous m'aviez suivie jusqu'ici. Pourquoi ne pas m'aborder plus tôt, j'ai pensé à un détraqué ou à un dragueur ajouta t'elle. Elle s'exprimait dans un français impeccable sans accent. -Je suis désolé je ne voulais pas vous effrayer je cherchais seulement une façon de vous aborder qui ne soit pas ...ambiguë... -Et bien c'est réussi le coupa Frances. Puis elle examina l'homme plus attentivement. Grand, entre 1,80 peut-être même un peu plus, svelte, il portait une veste de lin légère sur un tee shirt noir, et un jean. Une barbe de deux jours poivre et sel indiquait un âge au delà de la quarantaine, les cheveux coupes courts , brun avec les tempes légèrement argentées et des yeux bleus. Plutôt sportif et avenant, avec comme seule faille visible quelque chose d'hésitant émanant de sa personne. Son débit un peu trop rapide et saccadé De la timidité peut-être se dit Frances. -J'ai travaillé six mois sur le cas Quichano repris Martel, puis à la fin lorsque j'ai remis ma traduction à madame Quichano, elle m'a signifié sa déception, puis elle a exigé que je lui remette tout le matériel qu'elle m'avait confié sans me payer le moindre centime de plus. Bien sûr j'ai protesté... mais vous savez ... c'est une femme riche entourée d'avocats... Que pouvais-je faire ...je n'ai rien pu faire. Aussi je me doutais qu'elle recommencerait c'est pourquoi je l'ai suivie jusqu'au parc Guell je la suis depuis des jours vous savez... et lorsque j'ai vous ai vu toutes les deux ce matin j'ai compris qu'elle faisait appel à vous pour le même travail. -Bien, mais en quoi cela me regarde t'il dit Frances que voulez-vous vraiment ? -Une collaboration, comme je vous le disais j'ai passé six mois à déchiffrer les écrits et écouter les dires de ce malade, tout ce travail effectué pour rien me rend cinglé comprenez-vous. Ce que je vous propose donc c'est de le partager avec vous et si cela vous intéresse vous me donnerez ce que vous voudrez. La seule chose qui m'importe c'est que ce temps passé ne soit pas totalement perdu. Frances confirma sa pensée sur la timidité de Jean Martel En lui parlant il se tordait les doigts, elle pouvait voir la blancheur des phalanges, en revanche lorsque son regard remonta vers son visage elle constata que les pommettes de l'homme s'étaient empourprées. Elle réfléchissait. Comme la plupart des timides il frôlait l'exubérance l'excitation en tous cas d'avoir tout déballer sans reprendre son souffle. Et puis l'offre n'avait rien de réaliste, c'était surtout sur cela contre quoi elle butait. Cependant sa curiosité était désormais éveillée. -Je ne comprends pas très bien ce que vous me proposez risqua Frances. -Et bien je vous donne la possibilité de consulter tout mon travail sur Quichano, peut-être cela apportera t'il de l'eau à votre moulin en tant que traductrice tout comme moi. Dans le fond je tiens juste à vous aider et en même temps à conférer un sens à mon travail. Je ne vous demande rien sauf ce que vous voudrez bien m'accorder je vous le rappelle, mais j'aimerais beaucoup avoir éventuellement quelques retour de votre progression en ce qui concerne votre interprétation de ces écrits. En fait allons encore plus loin je me sens blessé que madame Quichano ait refusé ce travail dans lequel j'ai mis beaucoup de moi-même. Ce que je cherche ... une sorte d'apaisement, une redemption meme si le mot paraît exagéré ou ridicule. De plus si vous aviez quelque critique à formuler ne vous gênez pas, au moins cela me permettrait de mieux comprendre ce refus, et toute l'inutilité d'un tel travail. -Pourquoi n'avez vous pas tenté de tirer partie de ce travail en contactant des éditeurs demanda Frances. Il existe un marché pour les biographies de serial Killer... Si quelque chose de ce genre m'arrivait c'est en tous cas ce que moi je ferais. Ou même plus utiliser ce matériel pour écrire un un roman. Je ne resterais pas à me morfondre ou à suivre quelqu'un dans la rue pour lui proposer une collaboration ajouta t'elle. Puis elle regretta sa dureté aussitôt car le visage de l'homme se ferma, il était mal à l'aise, encore plus rouge que quelques instants plus tôt, elle regarda ses mains, il était au bord de s'arracher un doigt. -Vous avez raison dit Jean Martel, ma démarche est stupide je suis désolé, confus... permettez que je vous offre votre consommation en extirpant son portefeuille maladroitement de sa veste et en hélant le garçon qui déambulait entre les tables. Il allait se lever pour repartir lorsque Frances s'entendît dire - non, non, attendez, vous me prenez un peu de cours, laissez moi réfléchir à votre proposition. Finalement sa curiosité était désormais à vif, et si dans le travail de Jean Martel elle découvrait des éléments qui lui étaient jusque là passés inaperçus. Elle lui tendit sa carte de visite et ajouta, laissez moi quelques jours pour réfléchir, le temps que je reprenne les esprits dit elle en lui souriant. Martel marqua un instant d'étonnement en saisissant le morceau de carton glacé, le considéra avec surprise puis, cette fois, il jugea que l'entretien était clos, il s'éloigna. En l'observant de dos Frances vit qu'il marchait les pieds en dedans, comme quelqu'un d'introverti qui risque la chute à chaque pas. Elle termina son verre puis se leva elle aussi pour se rendre Plaça Jaume Sabartès, à l'atelier de Fred. Elle avait besoin de raconter tout cela à quelqu'un. Elle consulta sa montre, soupira, il était 16h les rues allaient se remplir à nouveau, bientôt Barcelone grouillerait de passants, elle décida d'emprunter un lacis de petites rues pour éviter la grande Rambla. Tout en marchant elle lisait les noms des rues, observait les différents magasins qu'elle dépassait, traversait des zones d'ombre et de lumières. La ville était pour Frances comme immense un texte à déchiffrer. Elle se félicita d'avoir choisi ce trajet parallèle pour éviter la foule. Une page de Proust sur la lecture lui revint à l'esprit. Une longue phrase bien sur où l'auteur de La Recherche parle de la lecture, d'une thérapie par la lecture. Sur quoi était basée cette thérapie sinon le temps justement. La lecture permettait de reconstituer une temporalité par l'usage des mots, d'une parole. Et ce temps retrouvé, cette parole, visible avant même d'être entendue, irriguait le corps du lecteur tout entier, chaque organe. La lecture guérissait l'être. Le plus difficile ensuite une fois celui-ci remis d'aplomb était d'en faire quelque chose de pas trop stupide, comme la plupart du temps.|couper{180}

Carnets | 2023

Milena Quichano

Je te le dis, tu la vois d’abord à la cigarette — une Ducados, l’empreinte du rouge sur le filtre, la fumée qui dessine dans l’air quelques figures qu’on oublie aussitôt —, puis la poignée de main (douce et ferme, non pas mondaine, tenue) près de la salamandre où la chaleur ne chauffe rien, et déjà le dossier mental que tu as sur elle remonte comme un sommaire : veuve, industrie, millions, Tobosco, F. Quichano plus âgé qu’Alonso, Forbes pour décor ; elle dit venons-en aux faits et glisse notre roman comme si le pronom pouvait alléger le poids, tu réponds que la matière est vaste, que les cassettes et les carnets avancent l’histoire par puzzle, non pas par preuves, par pistes seulement, et elle acquiesce sans perdre la tenue, puis l’aveu affleure du côté de la famille — on a parlé d’aide, il refusait, colère, culpabilité —, et la tristesse passe une seconde sous le masque avant qu’elle ne se recompose ; tu t’entends demander un acompte (non pas par opportunisme, par nécessité qui se sait) et elle sort le chéquier sans délai, 10 000, la pointe du stylo marque un léger creux dans le papier, la Lady-Datejust 36 capte la lumière et découpe l’heure comme on coupe court, elle se lève, tu restes ; alors le lieu se vide un peu, un froissement de journaux, des grappes de touristes qui dérivent, et c’est là que tu sens le regard : la quarantaine, lunettes noires, l’homme assis de l’autre côté de l’allée lève un quotidien pour faire écran (non pas lire, cacher), tu te redresses, tu redescends vers la ville à pied, l’ombre suit à distance, tu te retournes — rien, puis encore le même interstice entre deux passants, la même silhouette —, et le dernier détail qui demeure, c’est le filtre avec son rouge éteint que tu revois malgré toi, comme un petit sceau au bord de la scène.|couper{180}

Carnets | 2023

Muses et mosaïques.

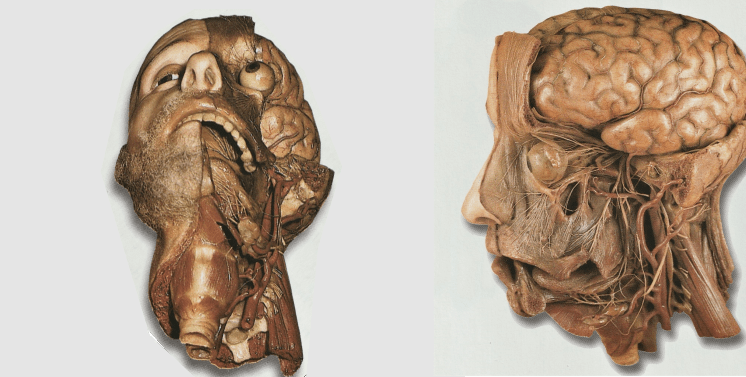

extrait d'une note du carnet n° 2 d'Alonso Quichano, Barcelone 1990 page 50. "Le terme « mosaïque » vient du latin tardif musaicum (opus), mot lui-même dérivé du grec ancien μουσειον (mouseion), désignant ce qui se rapporte aux Muses. Dans la Grèce antique, cette technique, à l'origine, était employée dans les grottes consacrées aux muses. De quoi est formée la réalité sinon de tesselles que nous collons les unes aux autres afin de nous dissimuler le vide, l'ignorance de ce qu'est cette réalité. Ensuite nous nommons le résultat la réalité mais ce n'est rien d'autre qu'une mosaïque. ...Quelle réalité avait vraiment pour moi Vincente Guez lorsque je la rencontre la toute première fois à Cagliari sur l'île de Sardaigne, dans ce petit musée des cires anatomiques. Qu'ai-perçu d'elle en tout premier lieu. Était-ce sa longue chevelure bouclée dont la couleur des mèches passaient d'un terre d'ombre chaud à quelques éclats lumineux roux ou auburn. Était-ce son regard surplombé par d'épais sourcils sombres, ou encore ces deux petites rides d'expression indiquant une indéniable capacité de concentration alors qu'elle tente de décrypter la légende évoquant l'histoire de cette cervelle en résine de la vitrine n° 10. Était-ce sa silhouette toute entière, harmonieuse, et qui répond soudain à un ensemble de critères personnels pour que j'use d'un tel qualificatif. Et encore , tout bien pesé , sont-ce vraiment des critères si personnels ou bien me suis-je contenté paresseusement de les emprunter à des pages glacées de magazines, des affiches publicitaires, des rumeurs en matière d'harmonie et de beauté. Ce qui est sûr c'est que à partir de cet instant où je la vis il me fallait l'aborder, la séduire, la posséder, puis la tuer. L'assassinat de Vincente Guez fut comme le désir obsédant de réaliser une œuvre et j'allais y employer tout mon savoir faire. Par chance elle était ignorante. Elle ne savait rien de la merveilleuse histoire des cires anatomiques. Je fis donc mine de m'intéresser moi aussi à l'affichette puis m'exclamais à haute voix ... mais oui la fameuse madame Tussaud, on ne dira jamais assez la place qu'auront occupé les femmes dans cette recherche anatomique prodigieuse... tout en glissant un regard vers la silhouette de la jeune femme. Immédiatement elle me sourit. -Vous avez l'air de connaître ce musée dit-elle, c'est la première fois que je viens ici et je trouve tout cela à la fois morbide et reposant. -morbide et reposant quel association délicieuse répondis-je en riant. Puis je lui offrais de l'accompagner dans la visite pour l'instruire au fur et à mesure que nous progresserions dans ce magnifique étalage de bidoche séchée, constituée de papier mâché , de muscles en cartons, de nerfs de tendons dont la suggestion du vrai tient à cet assemblage exceptionnel de fibres , de colle de peau , de cordelettes et de ficelles.|couper{180}