10 décembre 2018

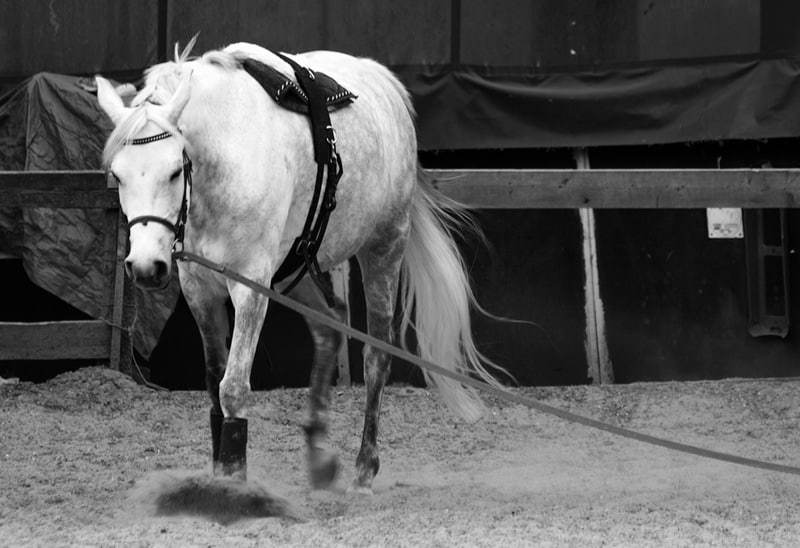

Parmi la toile, le pinceau, la peinture et le peintre, quel élément incarne le mieux ce cheval sauvage qu’il faut apprivoiser pour le monter et le guider ? Faut-il l’épuiser ou, au contraire, le juguler ?

Cette question éclaire la pulsion - ces forces profondes que la famille, l’école, la religion, puis l’entreprise et le gouvernement tentent de canaliser pour préserver le vivre-ensemble. Un processus visant à éviter les conflits violents et assurer la pérennité de l’espèce, comme des modèles économiques et politiques.

Pourtant, l’histoire révèle les failles de cette approche. Les sociétés tendent à marginaliser les phénomènes périphériques gênants - hier les forgerons chassés des villages, les druides persécutés, les sorcières pourchassées.

Le premier niveau d’évolution, personnel ou collectif, réside dans cette gestion des pulsions pour maintenir un équilibre écologique global. L’opposition entre "épuiser" et "juguler" prend ici tout son sens, utilisant la stratégie des vases communicants pour créer des zones d’expression variées, espérant une coexistence pacifique.

Mais remettre en question ces systèmes mène souvent à l’exclusion. Lorsque pratiques et individus marginalisés deviennent majoritaires, c’est le signe de l’échec des institutions traditionnelles - l’annonce potentielle de la fin d’un monde.

Revenons à notre métaphore du cheval et de la pulsion. Le conditionnement apparaît comme le moyen de gérer ces réactions anarchiques. Dans le dressage équestre, qu’il soit par renforcement positif ou négatif, il reflète davantage la perspective du dresseur que celle du cheval, qui ne perçoit que confort ou inconfort.

Pourtant, les chevaux savent lire le langage corporel de leur dresseur. Cette sensibilité dépasse les commandes explicites, tout comme le public perçoit les contradictions dans le discours des leaders - révélant les limites du conditionnement.

En peinture, après avoir traversé les conditionnements académiques et confronté les réalités du marché, l’artiste arrive à ce carrefour : suivre sa voie ou se conformer aux attentes. Ce moment décisif peut faire naître une pulsion créative renouvelée, invitant à écouter les voix intérieures et extérieures, fusionnant enfin les inspirations de la terre et du ciel sur la toile.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | décembre

29 décembre 2018

J’ai longtemps été confus dans tous les domaines de ma vie a croire parfois que je mettais un point d’honneur à ne pas être clair, si toutefois la clarté est le contraire véritable de la confusion. Quelque chose en moi projetait comme la sèche, la pieuvre, le calamar,un nuage d’encre afin de me dissimuler certainement en cas de danger. Pour tromper l’adversaire, à l’extérieur ou à l’intérieur de moi. Et cet adversaire maintenant que j’y réfléchis pourrait être à la fois l’évidence comme la certitude et le sommeil que provoquent toujours chez moi ces deux mots. Car « moi je » voulais aller plus loin, je voulais être le meilleur en quelque chose sans savoir vraiment bien quoi. Il le fallait cela m’était consubstantiel pensais-je. Du moins c’était là le mot d’ordre servant d’excuse à une certaine forme d’arrogance, de mépris envers le reste de l’humanité qui n’était pas sur la même fréquence : lanterne éteintes et lanterne allumées. Dés les bancs de l’école je m’étais aperçu que seuls deux ou trois de mes camarades revêtaient une importance pour moi , seule forme de réalité tandis que la grande partie des autres, disparaissait dans un amas de contours incertains. Ceux que je ne choisissais pas de regarder n’avaient alors pas accès à l’existence. Il y en allait ainsi de tout, du choix que j’opérais quand au degré d’importance que j’attribuais. j’ai ainsi donné de l’importance à certains arbres particulièrement les cerisiers et j’ai un peu aimé les hêtres, les bouleaux, et les chênes. Éventuellement le sureau qui me donnait de quoi fumer. tout le reste de l’immense forêt m’est parfaitement inconnu. Et souvent je me suis juré qu’un jour j’achèterais un manuel pour combler mes lacunes, cependant ce serment n’a jamais été tenu. Dans cette notion d’importance donnée aux choses, aux êtres, le moteur, la motivation qui me poussait était souvent la curiosité. alors que je n’étais en fait curieux que d’une seule chose : explorer une version de moi-même encore inédite et ce peu importe que ce fusse en amitié, en amour, la traversée du miroir m’était inconnue. Pourtant je le savais, intellectuellement, je maîtrisais cette notion d’ego, de projection, de transfert, de rejet également, et voilà ce qui sans doute m’a retardé le plus longtemps. Cette impression, cette fabrication mentale s’appuyant à la fois sur l’instinct, l’analogie et le livre mais assez peu sur le corps, sur le ressenti ni sur le cœur. D’ailleurs très longtemps j’ai pensé être dépourvu de cet organe. Ne me le disait on pas à longueur de temps, « tu n’as pas de cœur, mets y du cœur », je n’avais pas de cœur à avoir du cœur et voilà tout. Moi c’était plutôt la tête en premier et assez rapidement les jambes que je prenais à mon cou quand on me crachait en pleine figure les vertus cardiaques C’est que du fin fond de ma confusion je comprenais bien toutes les mailles, la toile entière parfois que tissait ce prétendu « cœur à l’ouvrage » et qui me paraissait m’empêtrer dans plus de confusion encore à chaque tentative de m’en échapper. Il doit en être de tous les mots ainsi je le crains. Nous les utilisons comme des ombres s’emparant d’armes tranchantes, argentées et luisantes dans la nuit de notre ignorance. Nous croyons savoir ce que veut dire aimer, nous croyons savoir ce que veut dire haïr, nous nous formons des images mentales associées à ces mots et bornées par celles ci nous traçons des voies labyrinthiques que nous appelons alors , simplicité, évidence, clarté. En peinture je n’ai jamais cessé de savoir ces bornes et j’ai souvent compris qu’il fallait commencer par la confusion comme dans la vie. Laisser aller sa pente naturelle à désordonner le monde ou la toile ce n’est pas quand même tout à fait semblable. Les harmonies, les lumières équilibrées d’avec les ombres que je n’ai pu trouver en peinture, j’ai pu les recouvrir et reprendre par dessus de nouvelles toiles, cependant que les défaites, les guerres, les prétendues victoires obtenues au travers les ombres et les lumières de ma vie passée je les ai laissées disparaître à jamais dans la nuit de mon oubli. « A jamais dans la nuit de mon oubli » vous voyez on y croirait ! Bien sur que non, rien n’est oublié vraiment elles me hantent souvent la nuit et même en pleine lumière désormais. Sur la tolérance et la conviction Il ne peut y avoir de tolérance sans conviction, du moins c’est ce que l’on pourrait imaginer puisqu’on fait preuve d’une pour découvrir l’autre peu à peu. Mais quand on part dans la vie sans aucune conviction quel curseur utiliser pour ajuster la tolérance ? Alors je vous propose de modifier le mot conviction par intention et les choses s’éclaireront peut-être d’une lumière inédite. Pour les chamanes la notion d’intention est majeure, comme les notions d’énergie. Peu de choses dans le monde chamanique se produisent sur le plan mental, mais sur un plan énergétique. Pour parvenir au plus haut degré de connaissance, ou de pouvoir, peu importe les mots que l’on pourrait coller sur le sommet, deux qualités sont nécessaires voire indispensables : Accepter de souffrir pour comprendre la quantité de tolérance dont on peut faire preuve au travers d’une forme d’endurance à la bêtise, la sienne et celle des autres si l’on veut. Quand je dis bêtise il n’y a vraiment rien de péjoratif, je parle bien de notre nature animale. La seconde chose est l’impeccabilité que j’appelle plus modestement la justesse. Cette justesse qui, si l’on apprend à repérer la fuite d’énergie en soi ou l’appétit qui commence à sucer la notre chez autrui, réagit de plus en plus rapidement et souplement à tout débordement, de façon à rester dans l’axe. Nous ne savons pas grand chose des échanges gazeux et encore moins des échanges énergétiques qui s’opèrent entre les individus. J’ai connu des maîtresses fabuleuses qui une fois que nous nous fussions séparés m’avaient dérobé une très grande part d’énergie et je ne parle pas ici de rapports sexuels uniquement. c’est que l’idée de vampire n’est pas venue du fond des temps par hasard , nous passons notre temps à nous gorger de l’énergie des autres et eux de la notre. Je ne me souviens plus mais je ne serais pas étonné que ce soit l’écrivain Paul Claudel qui refusait même de se masturber de peur de dilapider imprudemment sa précieuse énergie.. et ainsi de perdre son inspiration, sa créativité. A mon avis, il aura rater bien des moments de plaisir mais le postulat n’était pas mauvais en soi. Les ermites aussi savent que s’éloigner de la masse les préserve de dépenses inutiles, mais sans risque alors comment tester la tolérance, comment construire une véritable conviction ? Et comment détruire celle ci une fois construite … ? C’est que peut-être tous les chemins mènent à des « Rome » très personnelles, nous arrivons avec une petite idée en tête dans le monde de la confusion et c’est toute cette confusion, ce chaos, qu’il nous faudra traverser avec ce que j’appelle « intention » Cette intention ne provient pas de notre réflexion, le mental n’est pas sa source, ni d’ailleurs le cœur. On pourrait peut être imaginer un intervalle entre deux fréquences, plus qu’une fréquence vraiment, un tout petit vide entre deux voilà ce serait cela l’intention capable à la fois de soulever des montagnes, de faire preuve peu à peu d’une tolérance infinie, et d’écarter ainsi un peu plus à chaque cran la moindre de nos convictions. Découvrir qu’une intention existe au fond de soi est un jour de fête. Lui faire confiance et la suivre aveuglément nécessite de traverser bien des déserts cependant que parvenu à l’oasis, nous sommes capables de tout oublier ou presque, heureux enfin d’étancher notre soif tout simplement.|couper{180}

Carnets | décembre

27 décembre 2018

Ce n’est pas le plus facile des métiers mais pour moi c’est l’un des plus beaux. En fait comprenons nous tous les métiers peuvent être beaux cela dépend surtout de l’état d’esprit de la personne qui oeuvre. Etre artiste et plus précisément artiste peintre est le dernier métier que j’ai choisi d’effectuer après de nombreux autres qui ne me permettaient plus de m’exprimer. Ce métier ne me permet pas de vivre aussi bien que dans mes anciennes occupations qui, du reste si elles sécurisaient plus l’atmosphère générale de ma vie, m’obligeaient à de nombreux compromis, à ne pas révéler pleinement ma personnalité, à me taire beaucoup par usure, par dépit, par crainte aussi quelques fois de perdre mon emploi, de perdre ma sécurité financière. Cependant en réfléchissant bien cette pseudo sécurité financière n’était qu’un mot d’ordre hérité de père en fils, et la répétition d’un schéma ancestrale à appliquer par un manque cruel d’imagination. Quelle est la véritable richesse si ce ne sont pas les enfants que l’on élève, l’épouse que l’on épaule, les amis que l’on rencontre et avec lesquels on construit une amitié, si ce n’est pas toujours paraître plutôt qu’être tout simplement ? Car nous ne sommes vraiment que très rarement nous mêmes au travers des circonstances brutales ou douces de l’existence, nous sommes des copies plus ou moins améliorées d’un système éducatif, social, économique et politique qui jugule la notion véritable d’identité depuis tellement longtemps désormais. Système qui craque de toutes parts et devant nous se dresse un inconnu qui comme toujours nous effraie nous rappelant trop bien l’inconnu qui toujours sommeille au fond de nous. Quelle est donc la véritable richesse sinon aller au devant de cet inconnu qui est soi et pour ce faire pas besoin d’argent mais du temps, et c’est bien ce temps que l’on ne nous permet pas de prendre facilement qui me parait être le luxe le plus haut actuellement. Car il en faut du temps pour apprendre à peindre par exemple, non pas qu’il soit si difficile de maîtriser une technique, non cela est désormais à la portée d’un grand nombre de personnes. Pour améliorer le quotidien je suis moi-même professeur et j’enseigne la technique du dessin et le maniement des formes et des couleurs. Cependant que je reste toujours stupéfait par le manque de temps que prétextent mes élèves. J’ai beau dire, si vous voulez progresser, prenez une demi heure par jour pour dessiner, peindre, une demie heure ce n’est pas grand chose mais si on le fait chaque jour, pendant 365 jours imaginez… Et pourtant non , personne n’y parvient invoquant chaque semaine lorsque je pose la question des préoccupations tellement serrées qu’aucun interstice n’a pu être trouvé. Il m’a fallut du temps pour comprendre comment gérer celui-ci, pour qu’à la toute fin tout ne soit pas en vain, pour que perdure une partie précieuse de mon être inscrite dans le papier, le chant, la photographie ou la peinture, j’ai testé beaucoup de voies diverses accordant du temps à chacune autant que le pouvais , parfois d’une façon frugale, parfois avec excès. La régularité du métronome s’accorde mal avec l’idée que l’on se fait d’un artiste. Elle s’accorde déjà si mal dans le cadre que l’on pose pour exercer le moindre labeur. On la subit en général plus qu’on la choisit cette régularité. Alors devenir « libre » en tant qu’artiste demande bien plus que de l’application pour intégrer cette régularité, pour diviser son temps en parcelles, pour segmenter l’administratif du commercial, et du temps de création. Cela demande du temps et une certaine forme d’abnégation aussi. Établir un emploi du temps et s’y tenir demande de renoncer à beaucoup de choses notamment à la distraction. Je vous l’avoue, j’ai essayé plein de moyens diverses pour tenter de mettre en place cet emploi du temps. Aucun n’a pu tenir la route et toujours la distraction m’attirait pour m’extraire de ces contraintes insupportables que je m’étais fixées. C’est seulement qu’il me manquait une intention véritable. cette intention ne se trouvait pas dans l’envie de gagner de l’argent, ni dans celle de réaliser des œuvres d’où surgiraient l’évidence de ma maîtrise, encore moins dans l’idée de la beauté qui m’aura celle ci fait perdre de nombreuses années, non aucune de ses intentions ne pouvait être vouée au succès de la réalisation d’un véritable emploi du temps. Alors je me suis penché sur les tâches déjà en place, les cours que je donne, l’administratif à régler, la communication sur les réseaux sociaux à ne pas négliger et dans chacune de ces tâches j’ai tenté de donner le meilleur de ce que je pouvais, c’est à dire d’être le plus juste possible avec moi-même tout d’abord en espérant que cette justesse atteindrait les autres. Je ne dis pas que tout est en place désormais pour toujours, non il y a encore bien des choses à améliorer notamment cette propension à vouloir trop donner d’un coup comme si demain j’allais mourir. J’essaie de me restreindre désormais dans des cadres temporaires plus succincts. La création c’est un peu comme l’amour, donner tout d’un seul coup ne sert à rien et surtout à ne pas durer, à ne pas faire durer. C’est sur le long terme que la passion s’apaise et que la braise de la tendresse réchauffe les vieux amants. Bien sur la tentation est grande d’utiliser internet pour promouvoir mon travail et j’y cède désormais volontiers, non pas que j’imagine atteindre à une célébrité quelconque voir à une clientèle plus large, non cela ne me parait même pas souhaitable pour l’équilibre fragile que j’installe peu à peu dans mon emploi du temps. Internet me permet de montrer mon travail, de sortir d’une certaine façon de l’atelier, de m’exposer aussi moi-même tel que je suis sans autre retenue que celle de vouloir rester juste. C’est bien de cette justesse dont il s’agit en fait et qui pourrait bien devenir l’intention majeure de tout mon travail d’homme comme de peintre. Cette justesse emprunte des voies parfois étranges et peut-être parfois aussi laborieuses encore mais je ne désespère pas, j’adapte peu à peu mon emploi du temps à sa mesure et espère pour 2019 des œuvres nouvelles en adéquation avec celle ci plus que jamais encore auparavant. en lisant la colère exprimée par certaine chroniqueuse sur l’art contemporain, je peux comprendre au delà de son vocabulaire de façade l’indignation qu’elle ressent quant à une grande partie de l’art en France aujourd’hui qui serait délaissée par les institutions qui préfèrent miser sur des plus values rapides et des retours sur investissements plus juteux avec le denier public. C’est qu’on a tous oublié le temps dans l’affaire. Il faut du temps pour construire un emploi du temps efficace, du temps pour réaliser des tableaux qui touchent vraiment l’âme et l’esprit, et la hâte des institutions à vouloir courir plus vite que la musique en fabricant des artistes trop rapidement ne résistera sans doute pas à la postérité qui est en fait le véritable tamis du talent. Ce n’est jamais dans l’urgence qu’on décrète le juste et le beau, on peut tenter de l’imposer bien sur mais cela ne sert de rien, il faut attendre hélas encore la dissipation des brumes pour parvenir à retrouver l’horizon. Dans ce grand bateau qui pourrait ressembler à celui de la Méduse, nous voici les artistes inconnus naufragés de l’immédiateté. La faim et la soif et l’absence de reconnaissance peut bien nous tenailler et nous rendre presque fous parfois, il faut les ignorer cela ne vient pas de nous, cela n’est pas en nous. Nous sommes seulement le temps et nous n’avons besoin en fait profondément de rien d’autre que de justesse telle que nous la ressentons, toujours la même à la fois neuve et ancienne, toujours renouvelée.|couper{180}

Carnets | décembre

26 décembre 2018

On ne sait d'où elle vient, mais elle s'empare de tout notre être : la mélancolie. Les anciens l'attribuaient à la bile noire, tout en notant qu'elle n'épargnait pas le génie. Mes premiers accès remontent à cet été dans le Bourbonnais, chez mes grands-parents. Dès mon arrivée à la gare, je sentis sa présence. Cet ennui mêlé de solitude, ce "à quoi bon" poivré d'un sentiment mortifère d'infini. Même la pêche - que j'adorais - ne parvenait à m'en distraire. Jusqu'à ce jour où, assis avec mon ami Paula sur les marches d'une maison abandonnée, un gravier nous atteignit. Un rire léger fendit l'air, et Babette surgit. Puis sa sœur aînée Nadine apparut, toute de blanc vêtue, avec ses cheveux blonds et ses yeux de biche moqueurs. Coup de foudre immédiat. Cette fille de cinq ans mon aînée m'extirpa de ma mélancolie. Je devins parfaitement idiot, passant le reste des vacances dans un état d'apesanteur. Le soir, nous nous retrouvions après le dîner. Que de chemins avons-nous parcourus dans la nuit, nos désirs barricadés de pudeur ! Sa hanche frôlait ma main, mais jamais de contact évident. Un accord tacite : cet état de fait dura jusqu'à la fin des vacances. À la rentrée en pension, une lettre arriva. Son écriture fine, ses mots pudiques. Je lui répondis chaque jour, échafaudant tout un roman. L'été suivant, je revins au hameau sans prévenir. En passant devant sa maison, je la vis dans les bras d'un gaillard en cuir, pendue à son cou. Elle me fit un petit signe. Un sourire vint on ne sait comment sur mes lèvres. Je tournai les talons. J'ai gardé longtemps ses lettres. Ce n'est qu'à trente ans, quand un nouvel amour arriva, que je les brûlai. Il y a ainsi des histoires inscrites à mi-chemin du réel et du rêve, comme ces tableaux rangés dans mon atelier. Un ami dit : "Qu'est-ce qu'un homme ? C'est tout ce qu'il ne montre pas." J'ai longtemps caché, jugant cela insignifiant. Mais mon chemin m'a appris qu'en partageant ces secrets, on établit des ponts entre les êtres. Et parfois, dans la confusion des autres, mes histoires rencontrent un écho.|couper{180}