13 janvier 2023-4

Sitôt que l’on parvient à Istanbul par la route, et surtout si l’on y arrive de nuit, rien ne semble distinguer la ville de n’importe quelle autre grande métropole européenne. Les néons, les autoroutes, le mouvement incessant des voitures : tout cela est familier. Mais le lendemain matin, en sortant d’un hôtel modeste du quartier de Beyazit pour aller boire un café, quelque chose commence à changer. Ce premier contact avec le marc dans la bouche, le goût épais du café turc, révèle un indice d’une singularité qui nous avait échappé dans l’obscurité de la nuit. La ville, peu à peu, s’impose à nos sens.

Si, dès ce premier jour, on marche dans la vieille ville européenne en direction du Bosphore, et qu’on trouve le moyen de traverser le pont vers la partie asiatique, alors tout vacille. Les odeurs, les bruits, l’atmosphère : tout ébranle l’être. Ce vacillement est d’abord olfactif, un souffle d’épices et de vent marin qui s’entremêlent, mais il est aussi temporel. Sous les pas du visiteur s’ouvre une béance : celle du temps. On cherche des repères, des souvenirs scolaires, des images sorties des manuels d’histoire. On s’accroche à des clichés poussiéreux pour expliquer, pour justifier cette sensation étrange d’être arraché à son époque et projeté dans une vision d’un Moyen-Âge bigarré, presque caricatural.

Mais ce Moyen-Âge n’existe pas. C’est une invention, un prisme occidental, une projection de l’esprit moderne. Je le savais déjà, mais c’est en regardant ce matin les visages des jeunes pendus en Iran, sur Twitter, que cette idée m’est revenue avec une violence particulière. Ces jeunes gens – pendus par le régime en place – avaient mon âge à une autre époque. Je revois les visages de mes amis d’autrefois. Ces visages de jeunes Iraniens que j’avais croisés lors de mes voyages, à une époque où leur pays avait encore un goût de modernité. Ceux-là même qui m’avaient accueilli dans leur maison en échange d’un simple geste : leur faire écouter quelques chansons dans le bus qui quittait la gare routière d’Istanbul.

Et je repense au Moyen-Âge que j’imaginais alors, en traversant la Turquie, l’Iran, le Pakistan, l’Inde et la Chine. Ces pays que je taguais naïvement avec mon regard occidental comme "archaïques", "barbares". J’ignorais alors – ou refusais de voir – combien ces civilisations avaient été florissantes, ouvertes, lumineuses. Elles avaient connu des âges d’or bien avant que l’Europe n’émerge de son propre Moyen-Âge. Mais ce prisme déformant, cette idée de "Moyen-Âge" que je trimballais, qu’étais-je allé y chercher ? Était-ce une forme de condescendance ? Ou le besoin de me rassurer sur ma propre modernité, ma propre appartenance à un monde que je pensais "éclairé" ?

Aujourd’hui, en relisant ces souvenirs, je comprends que ce que je voyais alors comme une barbarie étrangère n’était rien d’autre que mon ignorance. Les éléments comparatifs sur lesquels je m’appuyais pour juger ces cultures me font aujourd’hui défaut. Non parce que ces cultures ont changé, mais parce que moi, je doute désormais de tout. La barbarie, la bêtise, l’ignorance : elles ne sont pas là-bas. Elles sont partout, elles ont contaminé ce à quoi je croyais. Les valeurs en lesquelles je me réfugiais semblent s’évanouir. Et ce qui reste, c’est une sensation de solitude. Une solitude au cœur d’un Moyen-Âge inédit.

Ce Moyen-Âge moderne n’a pas de châteaux ni de chevaliers. Mais il a des pendaisons, des injustices, et des valeurs qui vacillent comme une flamme de chandelle, prête à s’éteindre. Et cette flamme, j’ai peur qu’elle disparaisse si, par mégarde, je détourne les yeux.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | janvier 2023

18 janvier 2023-4

Un homme qui monte doit descendre à un moment ou à un autre. Et ce, quel que soit le moyen qu'il choisira d'emprunter : ascenseur, escalier, ballon de Montgolfier, fusée. La loi de la pesanteur oblige. Il ne convient pas d'en être à chaque fois surpris ou étonné, ni de s'en plaindre, pas plus que de s'en réjouir. Ensuite, quand on le sait, ce que l'on en fait... Tu l'as toujours su puisque tu as vécu à la campagne. Tu as vu des hommes monter sur des charrettes de foin et d'autres tomber de haut quand ils s'apercevaient qu'ils étaient cocus ou bourrés comme des coings. Dès l'enfance, tu t'es trouvé confronté à la loi. Tous ces rêves de vol que tu effectuais de nuit alternent encore dans ta mémoire avec les raclées magistrales qui te jetaient à terre. Une longue répétition servant d'apprentissage comme de vérification de tes premières intuitions. Parfois quand tu y penses, tu pleures, d'autres fois tu ris. Les souvenirs, comme les émotions, subissent aussi la loi de la pesanteur, il ne faut pas croire.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023-3

À l'église quand tu y allais, tu ne parlais pas. Tu chantais quand il fallait chanter. Mais en pension à Saint-Stanislas, et bien que tu chantasses la plupart du temps assez correctement, tu te mis alors à chanter faux. Tu voulais déranger quelque chose. Et cela, tu t'en souviens, n'était pas pour te faire remarquer, c'était plus profond que ça. Viscéral. À la cérémonie funèbre de ta mère, quelques minutes avant l'incinération, on t'a proposé de parler, de dire quelques mots, mais il n'y avait que ton épouse, ton père et ton frère, plus les employés des pompes funèbres. Tu as décidé que c'était grotesque juste à l'instant d'essayer d'ouvrir la bouche quand tu fus monté sur la petite estrade face au microphone. Tu as regardé l'assemblée puis tu as baissé la tête, tu as capitulé, vaincu par le ridicule. Une des seules fois dans ta vie où tu n'auras pas osé y plonger tout entier. Sur ta chaîne YouTube, tu as beaucoup parlé mais avec le recul tu n'as jamais pris le temps de réécouter ce que tu as dit. Sans doute parce que toute parole est liée à un instant et qu'une fois l'instant passé, cette parole devient morte, qu'il n'y a plus de raison valable de s'y intéresser. Comme si cette parole dans le fond n'avait fait que te traverser, qu'elle ne t'appartenait pas. Par contre, tu aimes écouter les vidéos de François Bon, tu les réécoutes avec plaisir. Et surtout tu y découvres au fur et à mesure des informations que tu n'avais, semble-t-il, pas entendues à la première écoute. Il y a ainsi des émissions que tu écoutes en boucle et d'autres, réalisées par d'autres créateurs de contenu, dont les bras t'en tombent dès les premières minutes. Est-ce que commenter, c'est parler ? Peut-être. Tu ne parviens plus à commenter dans certains lieux et dans d'autres oui. L'interruption des commentaires a commencé quand tu as fait une recherche sur ton nom sur ce moteur de recherche. Le nombre de commentaires qui te sont apparus idiots, inutiles t'a aussitôt sauté aux yeux. Rédiger un commentaire t'oblige presque aussitôt à affronter le ridicule puis à le vaincre ou à te laisser à l'à-quoi-bon. Quand tu te dis "ça ne changera pas la face du monde, qui es-tu donc pour t'autoriser ainsi à commenter, à apparaître ?" Le fait que ça puisse encourager l'autre, tu t'en dispenses désormais car d'une certaine façon c'était aussi une image trouble, cette pensée d'encourager l'autre dans une réflexivité ; d'ailleurs les réseaux sociaux fonctionnent sur cette réflexivité la plupart du temps. Le fait qu'elle te gêne jusqu'à l'insupportable est corrélé à tes états de fatigue, d'humeur, ou de lucidité. De la chimie. Tu préfères alors te taire devant cette réalité chimique quand tu ne peux faire autrement que de la voir comme un nez au milieu d'une figure. Parler, c'est faire signe avant tout. Mais pourquoi faire signe ? On en revient toujours à la question. Faire signe, désigner, dessiner non pour obtenir quelque chose ni pour dire "tu as vu, je te fais signe, je te signifie quelque chose." La fatigue de tout ça, due au poids de l'âge imagines-tu parfois, mais surtout au sentiment de ta propre insignifiance. Il y a des jours où l'insignifiance est ce refuge préférable à tout autre. Tu es capable de rester silencieux envers certaines personnes durant un laps de temps considérable. Tu n'as pas vu tes parents pendant 10 ans autrefois. Aucune parole échangée en 10 ans avec M. et aussi avec D. Cependant, la conversation reprend exactement là où elle s'est arrêtée dans le temps comme si pour toi il n'y avait pas de temps. L'expression "être de parole", tenir sa promesse, tu peux la comprendre bien sûr. Mais de quelle parole s'agit-il dans ce cas ? La question reste en suspens. Se fier à sa propre parole, d'expérience, te semble toujours suspect, tout comme se fier à n'importe quelle parole. La parole c'est du vent la plupart du temps et donc c'est l'esprit. Qui serait assez cinglé pour confondre l'esprit et soi-même ? L'indomptable esprit comme disent les bouddhistes. Non, il faut s'asseoir, l'observer agir, parler, ne pas vouloir l'enfermer dans une clôture, c'est ainsi que l'on s'en libère au mieux. Ce qui reste ensuite, on l'ignore. Un silence éloquent.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023-2

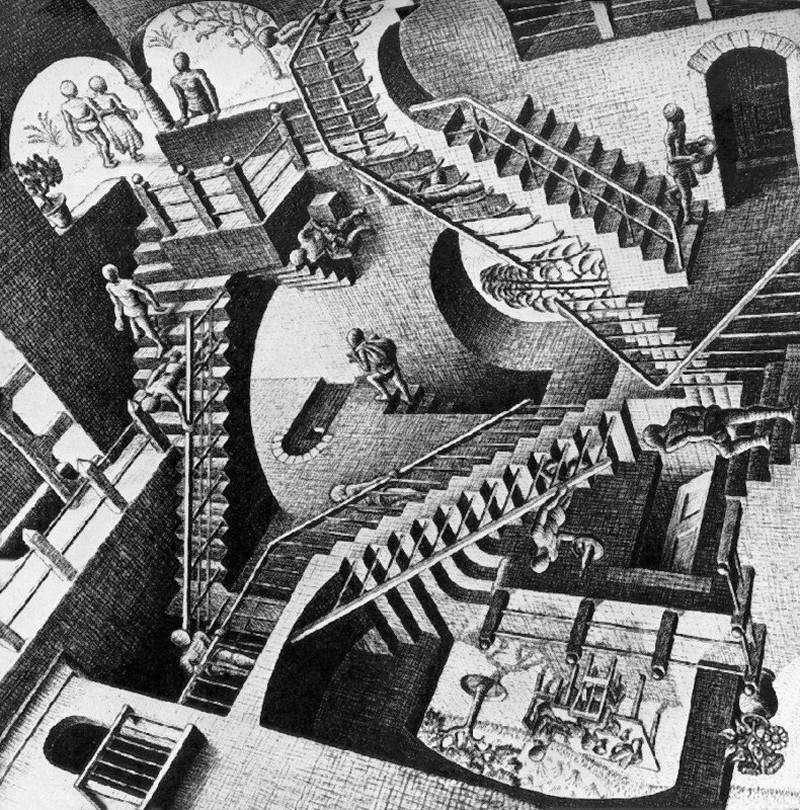

Ainsi, pour que l'illusion soit complète, qu'elle se referme sur elle-même comme un cercle, il serait nécessaire de désigner deux points distincts mentalement, disons A et B, deux points choisis parmi une infinité. Tu le fais chaque jour, plusieurs fois par jour, la plupart du temps en prenant un crayon. Tu traces une ligne pour dessiner, mais depuis quel point de départ, quelle origine ? Tu peux dire n'importe quel point de départ fera bien l'affaire. Mais c'est botter en touche. Ce n'est pas cette origine-là qui importe mais celle qui t'a conduit, au travers de milliers et de milliers de possibles, à cet instant présent, à t'asseoir, à prendre ce crayon et à tracer cette ligne. Que matérialise pour toi véritablement une telle ligne qui s'élance d'un point à un autre, qui avec toi se déplace dans l'espace et le temps sur le lieu de la feuille ? Et si tu te mettais à y songer vraiment, si tu imaginais que cette ligne contient tout ce que tu as vécu depuis ta propre origine jusqu'à présent, est-ce que ça changerait quelque chose à l'action de dessiner ? Probable, voire certain, que c'est justement à ce genre de connerie qu'il ne faut pas penser pour dessiner. Donc quand tu te déplaces, tu sais peut-être d'où tu pars mais la plupart du temps tu te fiches de l'arrivée. Ou tu ne veux pas y penser pour pouvoir ainsi continuer à dessiner. Tu te déplaces sur la feuille de papier comme dans ta vie. Tu sais qu'il n'y a en fin de compte qu'une seule arrivée réelle et qu'il ne sert à rien de t'y intéresser de trop près, de peur d'être tétanisé par la peur ou par l'espoir - la joie ? La confiance ? - et au final de te retrouver dans une impossibilité de faire quoi que ce soit. D'une certaine façon, tu pourrais te ranger dans le mouvement de l'art pauvre, celui qui s'intéresse plus spécifiquement à l'origine des matériaux, à une origine tout court pour lutter contre l'obsession des buts qui ne sont que des ersatz. Sauf que toi, tu veux peindre des tableaux, tu es anachronique et tu te bouches les oreilles quand on te parle de Marcel Duchamp. Il faut aussi se foutre de Marcel Duchamp comme de Dieu.|couper{180}