L’abandon du sentimentalisme dans la littérature contemporaine : la froideur intellectuelle face à l’humanisme de Panait Istrati

Le sentimentalisme est-il toujours le bienvenu dans la littérature contemporaine ?

Dans le paysage littéraire actuel, l’expression émotionnelle directe n’est plus aussi prisée qu’autrefois. Nous vivons une époque où l’ironie et la distanciation sont devenues des signatures de la modernité littéraire. Le temps où les écrivains livraient leurs émotions sans détour, comme au siècle romantique, semble bien loin. Aujourd’hui, l’émotion est perçue avec suspicion, et si elle est présente, elle doit rester mesurée, presque voilée, derrière des jeux de langage ou des stratégies narratives complexes.

Le sentimentalisme, cette tendance à exprimer ouvertement les émotions et à susciter celles des lecteurs, est devenu un terrain glissant. Beaucoup de critiques le jugent simpliste ou dépassé, préférant à cela une écriture qui maîtrise mieux son sujet, qui domine l’émotion plutôt que de se laisser emporter par elle. Ce changement d’approche reflète une transformation plus large dans notre manière de concevoir la littérature : ce qui était jadis un signe de profondeur humaine et de vérité devient maintenant suspect d’être une tentative de manipulation émotionnelle.

La froideur intellectuelle : un style dominant ?

Aujourd’hui, un nombre croissant d’auteurs choisissent une voie plus distanciée, où l’émotion est contenue, parfois cyniquement renvoyée à l’arrière-plan. Chez des écrivains comme Michel Houellebecq ou Jonathan Franzen, les personnages ne montrent que rarement des élans sentimentaux, et quand ils le font, c’est souvent pour mieux révéler leur désillusion ou leur aliénation. On ressent alors une distance ironique entre l’auteur et ses propres personnages, comme si toute expression sincère de l’émotion devait être regardée avec méfiance.

Ce recours à la froideur n’est pas sans raison. Dans un monde saturé par des sollicitations émotionnelles permanentes (réseaux sociaux, informations anxiogènes, publicités), maintenir une certaine distance semble offrir un refuge. Cette froideur permet aussi une analyse critique plus rigoureuse des phénomènes sociaux et politiques, sans que l’émotion ne prenne le dessus.

Mais ce choix stylistique a aussi des conséquences. À force de se tenir à distance, ne perd-on pas une part de ce qui fait l’essence même de la littérature : la capacité à toucher directement le lecteur, à créer un lien émotionnel fort ?

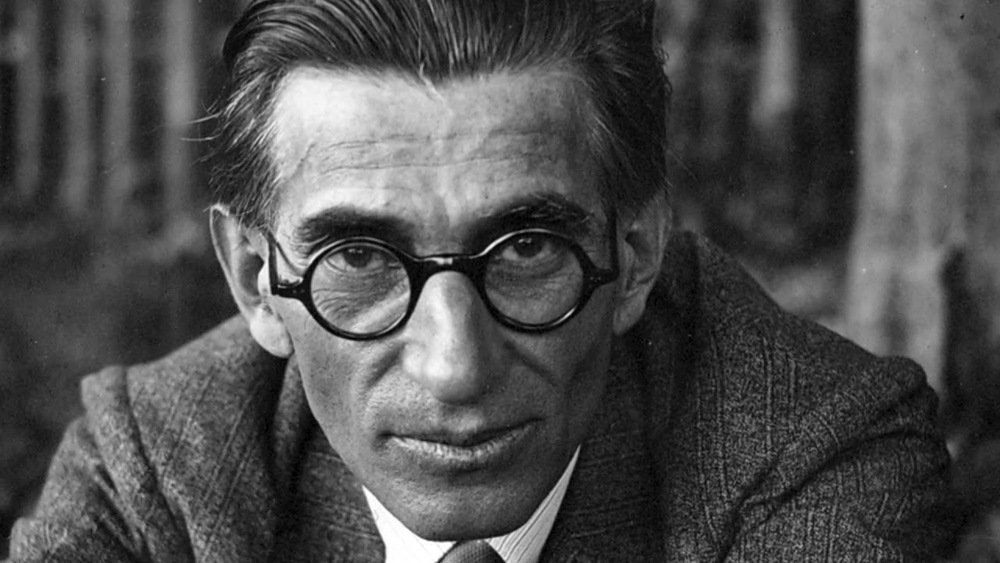

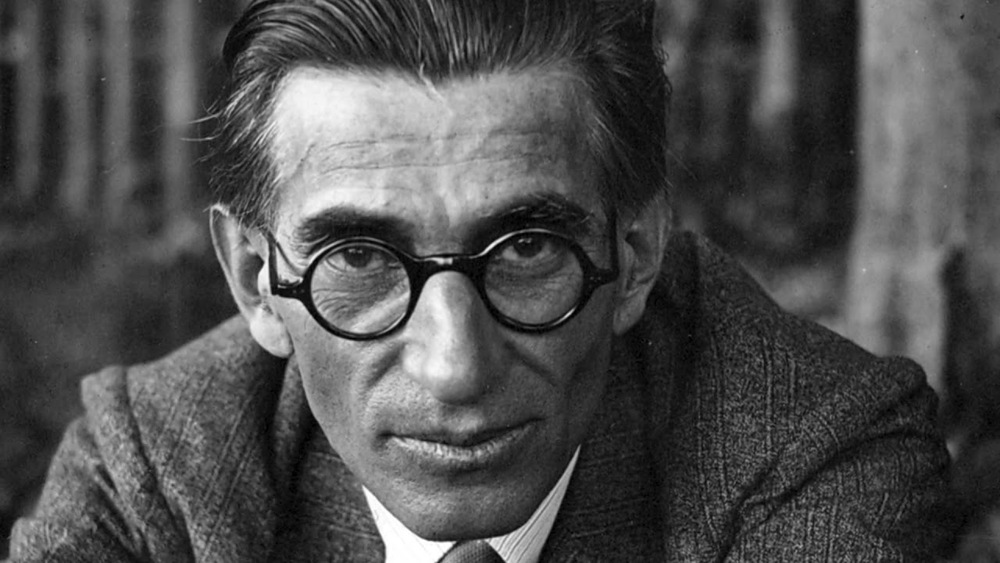

Panait Istrati : l’humanisme oublié d’un écrivain du cœur

C’est dans ce contexte que le cas de Panait Istrati devient intéressant. Dans ses récits, tels que Les Chardons du Baragan ou Kyra Kyralina, Istrati dépeint des vies humaines marquées par la misère, l’oppression, mais aussi par la solidarité, la révolte, et un amour profond de la liberté. Il ne recule jamais devant l’expression émotionnelle brute, et c’est cette sincérité qui lui vaut d’être aujourd’hui perçu comme trop sentimental. Pourtant, c’est aussi cette force qui rend son œuvre unique.

Là où la littérature contemporaine tend à disséquer les émotions pour en révéler les mécanismes sous-jacents, Istrati les assume pleinement. Ses personnages souffrent, aiment et espèrent sans réserve, et cette intensité donne à ses récits une authenticité puissante, presque oubliée aujourd’hui. Mais c’est précisément cette émotion sans filtre qui lui vaut d’être moins lu, alors que les goûts littéraires évoluent vers des formes plus retenues, plus maîtrisées.

Redécouvrir Istrati à l’ère de la distanciation

À une époque où le cynisme et l’ironie semblent dominer, redécouvrir des auteurs comme Panait Istrati pourrait être salutaire. Son humanisme, loin d’être naïf, est une forme de résistance face à l’aliénation croissante de notre époque. Istrati croit profondément en la dignité humaine, même dans les circonstances les plus tragiques, et c’est cette foi qui traverse ses récits.

Dans un monde littéraire où l’ironie sert souvent à se protéger de l’émotion, l’œuvre d’Istrati rappelle que l’émotion sincère n’est pas nécessairement un piège. Elle peut aussi être un moteur de révolte, une force de transformation. Si ses récits résonnent encore aujourd’hui, c’est parce qu’ils touchent à quelque chose de fondamental : la capacité des êtres humains à ressentir profondément, à lutter pour leur dignité, même face à des forces écrasantes.

Froideur et sentimentalisme : faut-il vraiment choisir ?

En fin de compte, la littérature contemporaine pourrait-elle trouver un équilibre entre ces deux tendances ? La froideur intellectuelle a ses vertus, mais elle ne devrait pas nécessairement exclure toute émotion. Panait Istrati nous montre qu’il est possible de faire de la littérature en étant à la fois engagé émotionnellement et profondément humaniste. Ce que nous risquons de perdre en abandonnant le sentimentalisme, c’est ce lien immédiat, ce pouvoir qu’a la littérature de nous toucher au cœur.

Peut-être est-il temps de réintégrer l’émotion dans nos récits, sans pour autant renoncer à l’intellect. Une littérature équilibrée, qui marie la rigueur de la pensée avec la chaleur de l’émotion, pourrait alors ouvrir de nouvelles voies, à la fois pour les écrivains et les lecteurs.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | octobre 2024

27 octobre 2024

Ce projet littéraire s’inscrit dans une démarche inspirée par l’atelier écopoétique de François Bon , où la consigne visait à explorer l’interaction entre l’eau et le paysage humain à travers une narration fluide et contemplative. S’inspirant de La traversée de la France à la nage de Pierre Patrolin, le texte cherche à capter des fragments d’un paysage urbain dégradé, traversé par l’ombre d’un fleuve disparu. Par un jeu d’alternance entre les temporalités (présent, futur, futur antérieur), et une attention portée aux détails concrets, l’écriture restitue une ambiance d’abandon et de transformation lente, tout en évitant les clichés littéraires.|couper{180}

Carnets | octobre 2024

Rome brûle tout le temps

Rome brûle. Le monde s’effondre autour de nous. Dans ce chaos, la création, qu’elle soit écriture ou peinture, pour le narrateur devient un rempart fragile. Pas pour sauver le monde, mais pour se sauver soi-même. Face à l’impuissance, peindre ou écrire est une manière de faire avec, d’accepter l’incontrôlable tout en continuant à tenir debout.|couper{180}

Carnets | octobre 2024

ni

Face à l'absurdité du quotidien, l'accumulation devient une forme de résistance. À travers une série de négations, "Ni" explore les petites frustrations de la vie moderne, les contradictions de nos sociétés, et l’effondrement progressif d’un monde saturé de promesses non tenues. Chaque ni est un rejet, une tentative d’expulser ce qui nous accable, de la tartine qui tombe toujours du mauvais côté aux discours vides des dirigeants. Mais à force de nier, c'est une autre réalité qui se révèle : celle d'un univers où tout semble s'effondrer sous le poids de ses propres absurdités. Ce texte, à la fois drôle et tragique, nous plonge dans un crescendo inexorable, où la répétition devient catharsis.|couper{180}