02 janvier 2023

L’exposition Munch au Musée d’Orsay commence pour moi par un soupçon assez simple, presque brutal : je me retrouve devant ces tableaux en me disant qu’ils ont l’air bâclés. Les surfaces paraissent rapides, brutales, les couleurs tirent vers des bruns et des violets que je ne qualifierais pas de séduisants, avec ces tonalités presque ternies qui donnent d’abord une impression de négligé. Partout des mains seulement indiquées, des visages à moitié résolus, des fonds traités par larges masses sans détail. C’est un choc, mais pas celui que j’attendais. Je croyais venir voir une peinture plus spectaculaire, plus “expressionniste” au sens caricatural du terme, et je me retrouve avec cette économie presque sèche, comme si Munch avait décidé d’arrêter ses toiles deux ou trois étapes avant ce que j’appellerais spontanément un “fini”. D’où cette question qui revient plusieurs fois en traversant les salles : est-ce que je suis devant une forme de bâclage, ou est-ce que c’est moi qui confonds inachèvement visible et décision d’arrêt ? Cette austérité fait penser à une certaine tradition protestante, à des fonds sombres presque flamands, à une peinture qui refuse le spectaculaire pour se confronter directement à la vie et à la mort. Pas de surcharge, pas de pathos appuyé, mais une gravité qui tient dans la réserve. Ce que j’éprouve là, des critiques l’ont formulé bien avant moi, et pas à voix basse. En 1892, à Berlin, l’exposition de Munch provoque un scandale au point d’être fermée. Ce qui revient dans les témoignages de l’époque, c’est précisément l’accusation d’inachèvement : tableaux jugés expédiés, peints trop vite, surfaces vues comme des esquisses plutôt que comme des œuvres terminées. On lui reproche de mépriser le public, de traiter la peinture avec arrogance, d’exposer ce qui, dans les codes d’alors, aurait dû rester à l’atelier. Il ne respecte ni le temps attendu du travail ni la hiérarchie implicite entre étude et tableau définitif. Autrement dit, mon “c’est bâclé” intérieur n’a rien de nouveau : il rejoue, à distance, la résistance première de spectateurs pris dans une autre définition de ce qu’est un tableau achevé. La différence, c’est que je sais qu’entre 1892 et aujourd’hui, il s’est passé quelque chose dans la manière de penser le “non-fini”, et c’est ce quelque chose qui me permet peut-être de déplacer mon premier jugement. Car la critique moderne, au lieu de corriger cette impression de bâclage, l’a plutôt retournée, reformulée. Ce que les contemporains prenaient pour de la paresse ou un manque de respect pour le métier est relu comme un choix central : laisser visibles les traces du processus, accepter que certaines zones restent dans un état intermédiaire, refuser le vernis du “fini lisse”. La peinture moderne s’est construite aussi sur cette idée que le tableau n’a plus à dissimuler son propre faire. Chez Munch, cela prend la forme de surfaces volontairement sommaires, de contours qui s’interrompent, de visages à peine articulés, mais qui tiennent pourtant la tension du motif. Ce n’est pas l’absence de travail qui frappe, c’est au contraire la décision d’arrêter avant que le détail ne prenne le pouvoir. L’économie des moyens devient une manière d’affirmer que l’essentiel n’est pas dans la multiplication des petites touches mais dans la tenue d’un ensemble. En relisant ce que la critique récente écrit sur ces toiles, on rencontre souvent cette idée de surfaces “ouvertes”, de tableaux qui gardent quelque chose de l’esquisse comme état permanent. Ce qui était perçu comme un manque devient une forme de modernité : le tableau ne promet plus de clore l’image, il expose un moment du travail, un équilibre provisoire. Quand je reviens mentalement dans les salles d’Orsay avec ça en tête, certains détails qui m’agaçaient au premier passage prennent un autre sens. Cette main à moitié indiquée ne demande pas à être achevée par un spécialiste de l’anatomie, elle suffit pour désigner la position du corps, l’abandon ou la crispation du personnage. Ce visage comme “à côté”, où l’ombre mange une partie des traits, ne réclame pas un portrait plus ressemblant, il sert à maintenir un niveau de présence qui n’a pas besoin d’être photographique. Les fonds, souvent réduits à des bandes de couleur ou à des masses unies, ne sont pas des décors négligés, ils empêchent simplement le regard de se perdre dans des accessoires. Tout ce qui pourrait être ajouté là – un objet, un meuble, une texture de mur – viendrait détourner l’attention de l’axe principal. On comprend mieux alors que l’accusation d’inachèvement touche surtout une certaine idée du tableau comme objet complet, saturé, où rien ne manque. Munch, lui, semble parier sur le fait que oui, il manquera toujours quelque chose, et que c’est dans ce manque assumé que se loge une partie de la force. Cette économie se redouble dans la répétition des motifs. Les mêmes figures reviennent – visages, postures, paysages, situations –, non comme signes d’une panne d’inspiration, mais comme une obsession méthodique : reprendre les mêmes thèmes, l’amour, la mort, l’angoisse, et les creuser encore, différemment, avec de petites variations de lumière, de composition, de distance. Munch n’essaie pas de produire enfin “la version définitive” d’un motif ; il accepte que chaque version soit une tentative interrompue à un autre endroit. Le non-fini n’est pas un accident à corriger, il devient une méthode : reprendre, déplacer légèrement, modifier une couleur, un cadrage, un silence, et décider à chaque fois de s’arrêter ailleurs. L’abondance, ici, apparaît comme une illusion rassurante : multiplier les images pour éviter de s’attarder. Lui fait l’inverse : il revient, il insiste. À ce stade, la question se retourne vers moi presque sans que j’aie besoin de la formuler. Ce que je reprochais aux toiles au début – ce manque de fini, ce côté abrupt – ressemble beaucoup à ce que je redoute dans ma propre pratique : arrêter trop tôt, livrer quelque chose que je juge moi-même incomplet, me passer de la consolation du détail ajouté. Ma tentation spontanée va plutôt dans l’autre sens : prolonger la phrase, densifier la surface, accumuler des couches de peinture ou d’explication pour me rassurer sur le fait que “j’ai assez travaillé”. Voir Munch choisir, de tableau en tableau, un point d’arrêt aussi net, aussi peu décoratif, c’est être obligé de reposer la question autrement : à partir de quand un travail est-il juste, même s’il semble encore brut, et à partir de quand le fignolage n’ajoute plus rien d’essentiel ? La critique de 1892 parlait d’offense au métier ; je me rends compte que ma propre voix intérieure est structurée de la même façon : elle réclame des signes visibles d’effort, des traces de difficulté surmontée. Or les tableaux de Munch me montrent une autre forme d’effort, moins spectaculaire : décider de ne pas aller plus loin, accepter qu’une forme bancale, une main à demi posée, un visage à moitié avalé par l’ombre suffisent pour dire ce qui doit être dit. L’économie des moyens, dans ce cadre-là, n’a rien d’une excuse, c’est au contraire un renoncement coûteux : renoncer aux preuves visibles de virtuosité, renoncer à certaines sécurités, renoncer à l’idée que le spectateur sera rassuré par la quantité. En sortant de l’exposition, la formule “bâclé” ne disparaît pas complètement, mais elle se déplace. Ce qui me frappe n’est plus l’impression de manque, c’est l’exigence que suppose ce manque assumé. Il y a sans doute des toiles moins tenues que d’autres, des moments où l’arrêt est plus fragile, mais l’ensemble compose tout de même une position claire : mieux vaut une image dépouillée qui porte une tension qu’un tableau rempli pour remplir. Pour ma propre pratique, la leçon est assez nette, même si elle n’est pas confortable : si je veux prendre au sérieux ce que je prétends chercher – une forme d’honnêteté, une justesse plutôt qu’un effet –, il faudra accepter des arrêts plus abrupts, des zones non saturées, des textes qui n’expliquent pas tout. Ce que Munch m’enseigne à Orsay, ce n’est pas seulement ce qu’il peint, c’est où il s’arrête, et ce geste d’arrêt, qui a tant fait scandale à Berlin, reste sans doute aujourd’hui encore l’une des décisions les plus difficiles à prendre, que ce soit devant une toile ou face à une page.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | janvier 2023

18 janvier 2023-4

Un homme qui monte doit descendre à un moment ou à un autre. Et ce, quel que soit le moyen qu'il choisira d'emprunter : ascenseur, escalier, ballon de Montgolfier, fusée. La loi de la pesanteur oblige. Il ne convient pas d'en être à chaque fois surpris ou étonné, ni de s'en plaindre, pas plus que de s'en réjouir. Ensuite, quand on le sait, ce que l'on en fait... Tu l'as toujours su puisque tu as vécu à la campagne. Tu as vu des hommes monter sur des charrettes de foin et d'autres tomber de haut quand ils s'apercevaient qu'ils étaient cocus ou bourrés comme des coings. Dès l'enfance, tu t'es trouvé confronté à la loi. Tous ces rêves de vol que tu effectuais de nuit alternent encore dans ta mémoire avec les raclées magistrales qui te jetaient à terre. Une longue répétition servant d'apprentissage comme de vérification de tes premières intuitions. Parfois quand tu y penses, tu pleures, d'autres fois tu ris. Les souvenirs, comme les émotions, subissent aussi la loi de la pesanteur, il ne faut pas croire.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023-3

À l'église quand tu y allais, tu ne parlais pas. Tu chantais quand il fallait chanter. Mais en pension à Saint-Stanislas, et bien que tu chantasses la plupart du temps assez correctement, tu te mis alors à chanter faux. Tu voulais déranger quelque chose. Et cela, tu t'en souviens, n'était pas pour te faire remarquer, c'était plus profond que ça. Viscéral. À la cérémonie funèbre de ta mère, quelques minutes avant l'incinération, on t'a proposé de parler, de dire quelques mots, mais il n'y avait que ton épouse, ton père et ton frère, plus les employés des pompes funèbres. Tu as décidé que c'était grotesque juste à l'instant d'essayer d'ouvrir la bouche quand tu fus monté sur la petite estrade face au microphone. Tu as regardé l'assemblée puis tu as baissé la tête, tu as capitulé, vaincu par le ridicule. Une des seules fois dans ta vie où tu n'auras pas osé y plonger tout entier. Sur ta chaîne YouTube, tu as beaucoup parlé mais avec le recul tu n'as jamais pris le temps de réécouter ce que tu as dit. Sans doute parce que toute parole est liée à un instant et qu'une fois l'instant passé, cette parole devient morte, qu'il n'y a plus de raison valable de s'y intéresser. Comme si cette parole dans le fond n'avait fait que te traverser, qu'elle ne t'appartenait pas. Par contre, tu aimes écouter les vidéos de François Bon, tu les réécoutes avec plaisir. Et surtout tu y découvres au fur et à mesure des informations que tu n'avais, semble-t-il, pas entendues à la première écoute. Il y a ainsi des émissions que tu écoutes en boucle et d'autres, réalisées par d'autres créateurs de contenu, dont les bras t'en tombent dès les premières minutes. Est-ce que commenter, c'est parler ? Peut-être. Tu ne parviens plus à commenter dans certains lieux et dans d'autres oui. L'interruption des commentaires a commencé quand tu as fait une recherche sur ton nom sur ce moteur de recherche. Le nombre de commentaires qui te sont apparus idiots, inutiles t'a aussitôt sauté aux yeux. Rédiger un commentaire t'oblige presque aussitôt à affronter le ridicule puis à le vaincre ou à te laisser à l'à-quoi-bon. Quand tu te dis "ça ne changera pas la face du monde, qui es-tu donc pour t'autoriser ainsi à commenter, à apparaître ?" Le fait que ça puisse encourager l'autre, tu t'en dispenses désormais car d'une certaine façon c'était aussi une image trouble, cette pensée d'encourager l'autre dans une réflexivité ; d'ailleurs les réseaux sociaux fonctionnent sur cette réflexivité la plupart du temps. Le fait qu'elle te gêne jusqu'à l'insupportable est corrélé à tes états de fatigue, d'humeur, ou de lucidité. De la chimie. Tu préfères alors te taire devant cette réalité chimique quand tu ne peux faire autrement que de la voir comme un nez au milieu d'une figure. Parler, c'est faire signe avant tout. Mais pourquoi faire signe ? On en revient toujours à la question. Faire signe, désigner, dessiner non pour obtenir quelque chose ni pour dire "tu as vu, je te fais signe, je te signifie quelque chose." La fatigue de tout ça, due au poids de l'âge imagines-tu parfois, mais surtout au sentiment de ta propre insignifiance. Il y a des jours où l'insignifiance est ce refuge préférable à tout autre. Tu es capable de rester silencieux envers certaines personnes durant un laps de temps considérable. Tu n'as pas vu tes parents pendant 10 ans autrefois. Aucune parole échangée en 10 ans avec M. et aussi avec D. Cependant, la conversation reprend exactement là où elle s'est arrêtée dans le temps comme si pour toi il n'y avait pas de temps. L'expression "être de parole", tenir sa promesse, tu peux la comprendre bien sûr. Mais de quelle parole s'agit-il dans ce cas ? La question reste en suspens. Se fier à sa propre parole, d'expérience, te semble toujours suspect, tout comme se fier à n'importe quelle parole. La parole c'est du vent la plupart du temps et donc c'est l'esprit. Qui serait assez cinglé pour confondre l'esprit et soi-même ? L'indomptable esprit comme disent les bouddhistes. Non, il faut s'asseoir, l'observer agir, parler, ne pas vouloir l'enfermer dans une clôture, c'est ainsi que l'on s'en libère au mieux. Ce qui reste ensuite, on l'ignore. Un silence éloquent.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023-2

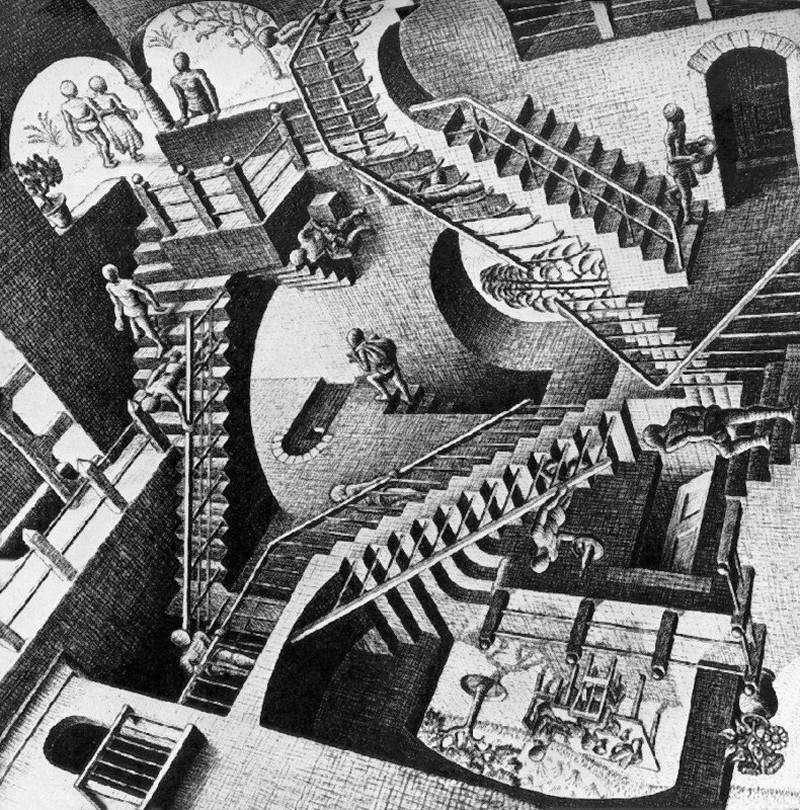

Ainsi, pour que l'illusion soit complète, qu'elle se referme sur elle-même comme un cercle, il serait nécessaire de désigner deux points distincts mentalement, disons A et B, deux points choisis parmi une infinité. Tu le fais chaque jour, plusieurs fois par jour, la plupart du temps en prenant un crayon. Tu traces une ligne pour dessiner, mais depuis quel point de départ, quelle origine ? Tu peux dire n'importe quel point de départ fera bien l'affaire. Mais c'est botter en touche. Ce n'est pas cette origine-là qui importe mais celle qui t'a conduit, au travers de milliers et de milliers de possibles, à cet instant présent, à t'asseoir, à prendre ce crayon et à tracer cette ligne. Que matérialise pour toi véritablement une telle ligne qui s'élance d'un point à un autre, qui avec toi se déplace dans l'espace et le temps sur le lieu de la feuille ? Et si tu te mettais à y songer vraiment, si tu imaginais que cette ligne contient tout ce que tu as vécu depuis ta propre origine jusqu'à présent, est-ce que ça changerait quelque chose à l'action de dessiner ? Probable, voire certain, que c'est justement à ce genre de connerie qu'il ne faut pas penser pour dessiner. Donc quand tu te déplaces, tu sais peut-être d'où tu pars mais la plupart du temps tu te fiches de l'arrivée. Ou tu ne veux pas y penser pour pouvoir ainsi continuer à dessiner. Tu te déplaces sur la feuille de papier comme dans ta vie. Tu sais qu'il n'y a en fin de compte qu'une seule arrivée réelle et qu'il ne sert à rien de t'y intéresser de trop près, de peur d'être tétanisé par la peur ou par l'espoir - la joie ? La confiance ? - et au final de te retrouver dans une impossibilité de faire quoi que ce soit. D'une certaine façon, tu pourrais te ranger dans le mouvement de l'art pauvre, celui qui s'intéresse plus spécifiquement à l'origine des matériaux, à une origine tout court pour lutter contre l'obsession des buts qui ne sont que des ersatz. Sauf que toi, tu veux peindre des tableaux, tu es anachronique et tu te bouches les oreilles quand on te parle de Marcel Duchamp. Il faut aussi se foutre de Marcel Duchamp comme de Dieu.|couper{180}