09 juillet 2024

J’écris ce soir du 27 juin, à publier le 9 juillet. Cette pause dans notre série d’exercices d’écriture quotidienne, qui doit normalement durer 40 jours, est une sorte de récréation. F. se félicite de notre participation magistrale avec un email : 600 textes déjà en à peine 8 jours. Je suis dans mon bureau à l’étage, la fenêtre ouverte sur la cour. Les martinets, ces oiseaux fous qui ne cessent jamais de voler, poussent leurs cris stridents.

Je réfléchis aux bruits de la maison. S. vient d’assister à quelques minutes d’un débat politique télévisé. Un triste spectacle où aucun des prétendants n’a de carrure politique véritable. Ce ne sont que de pathétiques histrions agitant des propos sans teneur pour divertir ou inquiéter le peuple, ce qui revient au même.

De mon côté, j’ai préféré me plonger dans la lecture d’un livre de J.P Dubois. Il débute par une méditation sur la pluie et la montée des eaux, évoquant on peut l’imaginer , l’origine des larmes.

Il y a quelques jours, par hasard, je suis tombé sur la vidéo d’une médium. Elle parlait des fuites d’eau dans les maisons, suggérant que des esprits malheureux pourraient en être la cause. Ces présences pourraient même provoquer une irascibilité soudaine chez les habitants. Est-ce l’esprit d’un ancien propriétaire de la maison ? Je ne sais pas pourquoi j’en ai parlé à M. Elle connaît cette femme capable d’arrêter le feu et l’eau, et même de chasser les fantômes. Je lui ai dit qu’il faudrait qu’elles viennent un mardi, quand S. monte à C. pour voir sa mère. Je doute que S. soit aussi intéressée que moi par les exorcismes. Non, j’en suis certain, cela l’effraie beaucoup trop.

En Haute-Saône, des inondations aussi, les eaux envahissent les maisons, les rivières débordent. Je songe à tous les morts de 14-18, à ceux de la dernière guerre, à tous les massacres perpétrés au nom de quoi -on ne le sait même plus. Je pense aux morts pas contents d’assister éternellement à la même pièce de théâtre, et qui pleurent, se lamentent, sont à l’origine de cette montée des eaux générale.

Cet homme qui tue un père déjà mort. Dans le livre de J.P Dubois, ça me rappelle quelque chose, un acharnement pathétique. Un acharnement dont j’ai pu moi aussi être responsable, faire les frais. Mais quel lien avec la situation actuelle, je ne le sais pas. Impression fugitive : soit on veut tuer ce qui est déjà mort et enterré, soit on veut revivre ce qui n’est jamais venu à l’existant.

En mettant bout à bout ces éléments, j’essaie de leur donner un sens. Peut-être qu’il n’y en a pas. Après tout, c’est juste un exercice d’écriture que je fais tout seul dans mon coin.

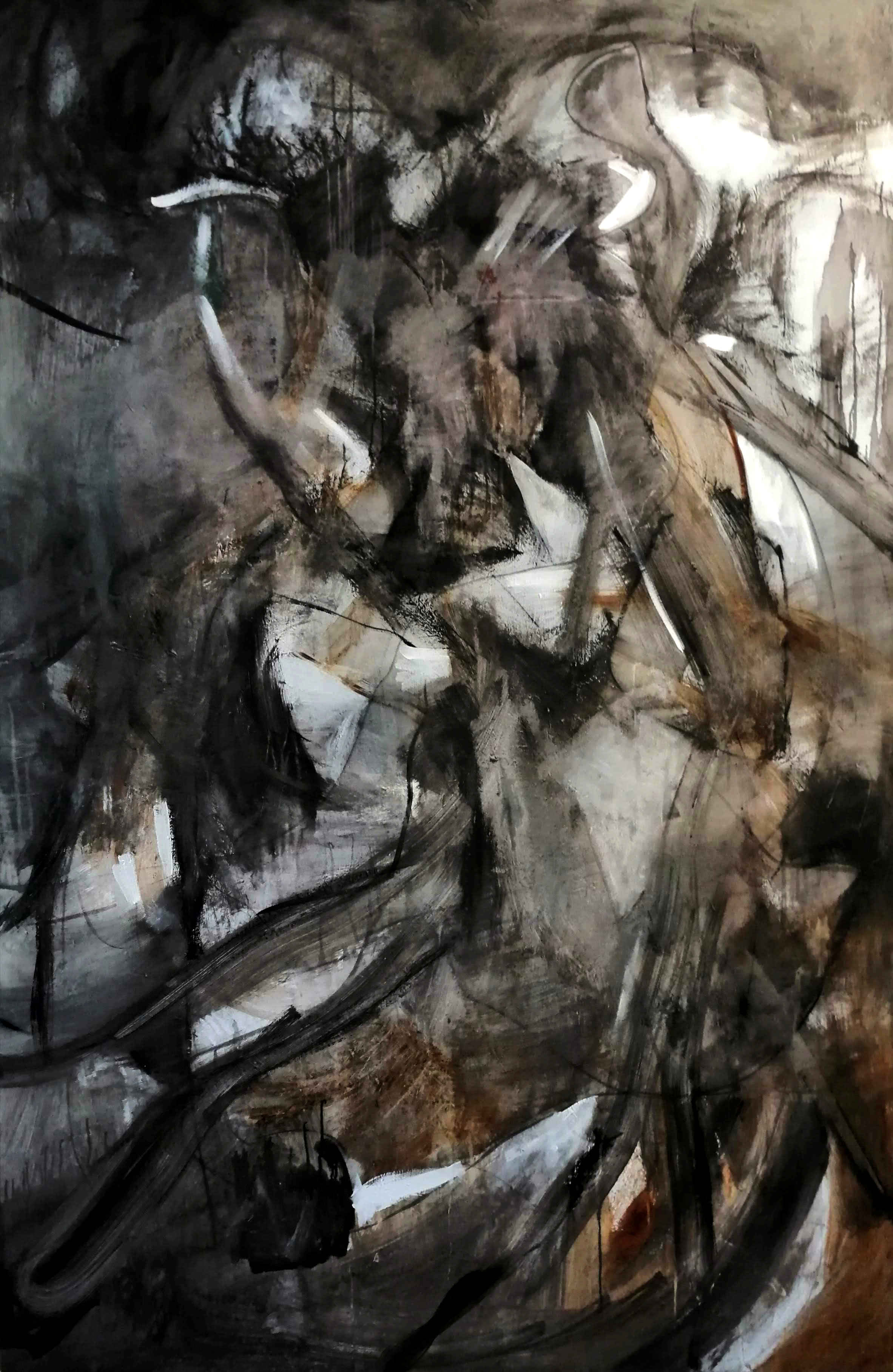

Illustration : image d’un dessin automatique d’André Masson. une série de dessins qui m’inspire le contenu du programme de la rentrée prochaine à R. si je suis retenu.

j’ajoute ici un extrait concernant les dessins automatiques d’André Masson rédigé par lui-même :

« […] Devant ce qui précède, plus d’un lecteur sera enclin à penser : mais c’est de l’automatisme, la manifestation de l’inconscient. Point. Car il n’est pas un de ces dessins dont je ne puisse expliquer le symbolisme. Il me serait même facile de discerner pour la plupart d’entre eux une origine. Dans l’un, le souvenir d’un entretien amical sur Bachofen, dans tel autre une variation sur l’horreur du sol où le plumage est pris ; plus loin les fruits d’une méditation sur les emblèmes — à travers l’histoire des hommes — des idées d’envol et de chute, ou bien l’écho d’une conversation à bâtons rompus sur des singularités érotiques, mêlé à des considérations sur l’attirance du gouffre et l’amour des hauteurs. Bref, les résultats d’une culture, et d’un commerce. […]

Il y a plus. La tentative d’une expression de l’inconscient par le truchement du dessin, à l’origine du surréalisme, tendait au document psychiatrique, sans souci esthétique. A tel point qu’il n’était pas nécessaire de savoir, paraît-il, dessiner et encore moins de savoir peindre. Vers 1930, un tournant, comme on le sait : il fut souhaitable de renouer avec l’académisme. Est-il nécessaire de dire que ce ne fut jamais mon penchant (du moins, je l’espère). Au contraire, je crois bien que, pour la capture qui nous occupe, ce n’est pas la maladresse enfantine ou le graphisme idiot du désœuvrement que j’envierai ; et encore moins des minuties d’épileur morose, mais la libre virtuosité d’un Goya ou la longue expérience d’un Hokusaï. […] »

André Masson, Vingt-deux dessins sur le thème du désir, éd. Fourbis, 1992, pp. 10-11.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | juillet 2024

31 juillet 2024

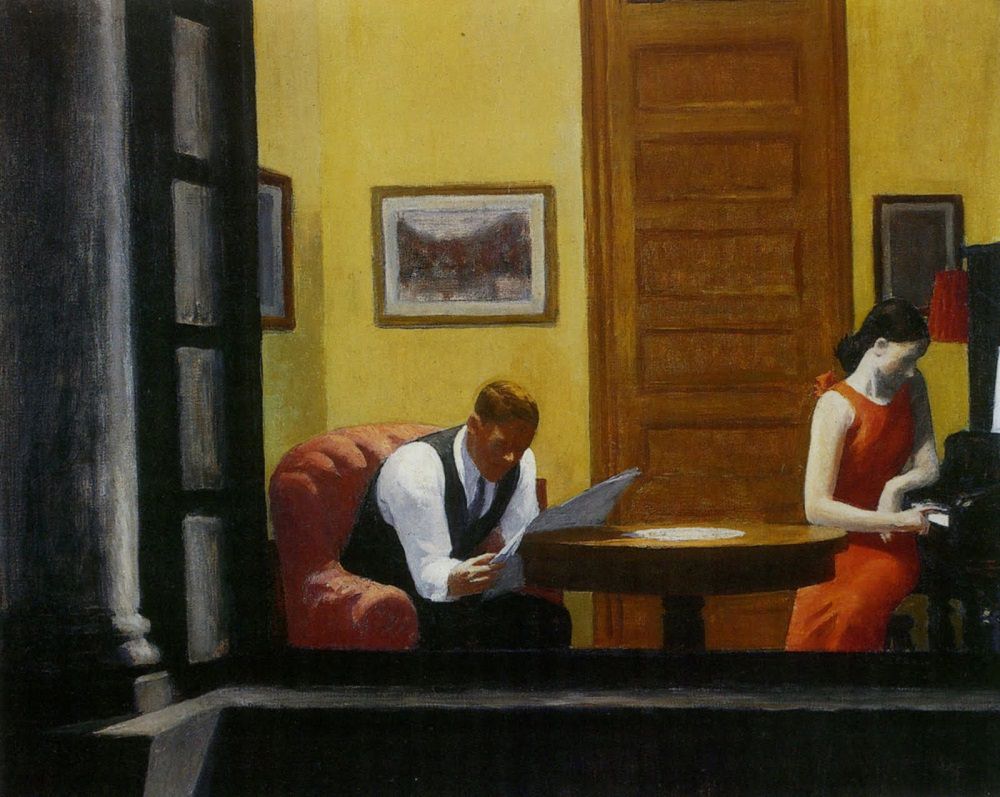

Après avoir cherché un bon quart d’heure ce que pouvait représenter un noeud de cravate kékuléen ( lu dans L’infinie Comédie, de David Foster Wallace ) je tombe sur Friedrich Kekulé von Stradonitz et j’observe un long moment la forme de sa barbe. Quelques signes de fatigue Il y a plusieurs sortes de fatigues, ce serait peut-être par là qu’il faudrait commencer. En dresser une espèce d’inventaire, tout au moins une liste. Tenter de les cerner les unes après les autres, sinon vraiment les définir. Dans un ordre chronologique, c’est à cet ordre que l’on pense, comment les premiers signes de fatigue se sont-ils manifestés. C’est assez flou, peut-être même que le trouble crée par ce sentiment de flou éloigne le terme d’insidieux qui généralement acccompagne bon nombre de ces fatigues. En y songeant, en pénétrant dans cette rêverie de la fatigue, on entre dans un genre de brouillard effectivement, peut-être que l’ordre requis pour mon inventaire serait plus juste, ou plus fiable, si je me fiais seulement aux divers qualités de ce brouillard. Très tôt j’ai pu confondre l’ennui et la fatigue, à cause notamment que ces sensations surgissent sans crier gare, nous terrassent, et par là même nous agitent, nous force ( ça nous force ) à vouloir les tromper ou nous tromper. Il y a aussi toute une échelle de valeurs associée à la notion de fatigue. On peut ressentir de la mauvaise ou de la bonne fatigue selon un jugement moral qui vient la plupart du temps de l’extérieur. Mais je n’ai guère envie de parler de morale, juste tenter de faire un peu le point sur une éthique toute personnelle, qui consisterait à mettre en relief les diverses formes ( et aussi leurs antagonismes, formes inversées, comme dans un puzzle parfois qui rend le groupe cohérent, si toutefois la cohérence existe encore à ce niveau de réalité où ça m’emmène ) que fait naître la fatigue, sans la qualifier plus que cela. Par exemple j’ai été assez fier ( Fierabras) de moi lorsque j’étais plus jeune de me faire embaucher dans des travaux subalternes ne requerrant pas autre chose que ma force physique ( calquée sur de vagues réminiscences mythologiques, Hercule notamment) et un minimum de jugeotte. J’ai été plus vite fatigué lorsque je travaillais dans des bureaux (une fatigue d’arpenteur ) que dans des usines, dans des entrepôts où je trimais comme un boeuf. Enfin ce n’est pas la bonne manière d’en parler en disant « plus vite fatigué », la fatigue de l’un n’ayant que peu à voir avec la fatigue de l’autre. Mais je vais déjà trop vite. je brûle des étapes. Comme si la fatigue ainsi visée tentait de m’envoyer un nuage d’encre pour se défiler. Une sèche qui se vidant de son encre s’assèche se lasse, s’éclipse) A moins que ce ne soit une nouvelle forme de jeu qu’elle me propose. Un « je » de narrateur qui voudrait se débarasser de sa propre fatigue, peut-être en changer, mais surement pas rejoindre cette zone tout à fait incertaine dans laquelle vivent les gens normaux, ceux qui nient toute fatigue, se sentent toujours d’attaque. Rien de belliqueux chez moi, sauf vis à vis de ce « je » celui du monde réel si l’on peut dire englué dans une fatigue commune, en conflit permanent avec cet autre, le « je » qui persiste, qui ne veut qu’une chose : résider dans la fatigue parce qu’elle est une matière comme n’importe quelle autre. Parce qu’en changer maintenant que je la tiens me ferait sombrer vers pire encore, un pire que je connais bien pour l’avoir exploré plusieurs fois, par lâcheté, par ignorance, mué par de vaines espérances ; Ma grand-mère paternelle, Andrée, me posait souvent cette question, est-ce que tu t’ennuies mais je crois qu’elle se trouvait dans la confusion ou l’euphémisme, pour elle fatigue et ennui ne dressaient pas de cloison visible. Néanmoins je conserve en mémoire cette inquiétude contenue dans la question et ce dès mon plus jeune âge. Est-ce que pour elle qui était en retraite, l’ennui était le genre de chose qui pouvait fondre sur les enfants tout comme la fatigue autrefois pouvait fondre sur les travailleurs ayant accompli leur longue journée, et, dans ce cas, sa question contenait aussi une certaine forme de nostalgie. Je crois que si on ne travaillait pas on s’ennuyait à l’époque de mes grands-parents, que si on était fatigué c’est que l’on avait beaucoup et donc bien travaillé, la fatigue était une sorte de signe que le travail, la mission avait été parachevée dans l’ordre des choses. Le fait d’être pris en défaut de s’ennuyer n’existait pas vraiment, on trouvait assez vite un prétexte pour dire mais non, je suis fatigué, j’ai beaucoup ( et bien ) travaillé. Pourtant, je me souviens parfaitement du réveil qui sonne à quatre heure du matin, des soupirs de mon grand-père avec qui je dormais durant les grandes vacances d’été. Il se levait sans hâte, enfilait sa côte de travail, titubait jusqu’à la porte de la chambre, je l’entendais traverser le couloir menant à la cuisine, l’odeur du café soudain m’arrivait jusqu’aux narines, grand-mère l’avait préparé, elle se levait aussi à la même heure, et quand parfois, je sortais du lit, m’approchais, ( ici il faudrait prendre le temps de décrire cette athmosphère du tout petit matin, la bonne lueur de la cuisine au fond du couloir, et le transistor qui diffuse les nouvelles, leurs grognements matinaux … ) on me houspillait va donc te recoucher tu as vu l’heure. Je crois que j’ai toujours conservé par la suite cette habitude de me réveiller, parfois bien avant l’aurore pour sans doute les rejoindre dans la même fatigue, celle qu’il affichaient le soir quand ils se retrouvaient au dîner, quand nous nous retrouvions tous, parfois aussi avec mes parents, tout le monde bien fatigué comme il se doit de l’être chez des personnes sensées. Ce texte manque parfois de clarté. Ne peux-tu pas être un peu plus précis sur certains points, à moins que justement toute vélléité de précision fasse partie d’une stratégie liée à la fatigue, permette d’une certaine façon de l’exprimer en sous-texte… J’ai toujours eu des difficultés avec la notion d’ordre, de classement, de précision, et si je devais résumer la nature de ces difficultés, j’hésite entre le fait qu’elles me plongent dans l’ennui, ou dans une fatigue dont je ne peux rien faire, dont je suis toujours victime. Avec en prime un sentiment de culpabilité aigü. Le fait est que ça ne se fait pas d’être désordre, de ne pas savoir ranger les choses, organiser ses pensées, c’est souvent le signe d’une sorte de tare, débilité ou pire laisser aller. Car dans notre famille la notion de fatigue est essentiellement liée au travail, et le travail au bien-être, à une notion de sécurité toute relative. Je crois que j’ai éprouvé comprenant cette fatigue là, celle de mes parents de mes grands-parents une fatigue encore bien plus oppressante qu’ils ne purent jamais l’imaginer. J’étais fatigué de leur fatigue surtout. Elle m’anéantissait sans que je ne puisse rien en dire. Je continue à jeter des idées il est deux heure du matin, pas réussi à dormir, et, en y réfléchissant il se peut que l’insomnie soit une façon de creuser encore plus avant la fatigue, surtout pour les bénéfices que l’on peut en retirer, ce changement de fréquence, une abolition des frontières entre la nuit et le jour, les qualités hypnagogiques qu’offrent soudain la fatigue ; Cependant ce ne sont que des notes, des choses que j’attrape au vol quand elles me traversent, rien de bien réfléchi, tout encore bien brouillon. Mais au moins voilà ce sera noté, on pourra y revenir. Peut-être que le véritable sujet ici n’est pas seulement la fatigue, mais cette notion de flou, cette abolition des frontières qui se manifeste par le flou. Un flou qui n’a rien à voir avec le flou artistique, mais qui commence à prendre une forme assez précise. Une exaspération provenant d’une incessante exigence de précision ( vient-elle du dehors, de moi, les deux ?) pourrait utiliser ce flou comme une sorte de bouclier, de rempart. Et pour conserver cette vision floue, hypnagogique, on se réfugie dans les termes de fatigue, d’ennui, voire parfois de dépression. Ce flou devient ainsi une défense, un espace de liberté où les contraintes de la clarté et de la précision n’ont plus prise, permettant à la créativité de s’épanouir dans toute son ambiguïté et sa richesse. Illustration image mise en avant : Room-in-new-york-Edward-Hopper-1932.|couper{180}

Carnets | juillet 2024

30 juillet 2024

J’efface encore. Encore bien trop grandiloquent. Exagéré. De grandes phrases comme des grands gestes. Du roman. Même si je sais que je vais de défaite en défaite, j’insiste, je persiste, je me borne je m’entête. Voyons voir, et maintenant, où en suis-je, nulle part, c’est bien là que je sens qu’il faut être, se tenir. L’atelier d’écriture s’éloigne, pas sûr que je le rattrape, suis fatigué, tellement fatigué. L’absurdité qui veut se donner de grands airs de sérieux m’achève lentement. Mascarade totale quand je m’interesse au monde je vois des tableaux de James Ensor. Suis sorti acheté des tomates et j’ai vu des monstres. Heureusement ils ne me voient pas, suis totalement inexistant, un vieux qui claudique. La boulangère s’est lassée de mes bonjour stricts, elle ne me demande plus si je suis au courant de ceci ou cela, hier elle m’a tendu ma baguette avec une espèce de petite moue déçue, et un au revoir bonne journée monocorde. Quel marasme. Ecouté des lectures de Robert Pinget, Fiston, et Baga, bien et même très bien, et je comprends pourquoi F a pu dire que peut-être c’était parfois obsolète, dans le monde actuel, les choses vieillissent à une vitesse hallucinante. En tous cas j’ai bien aimé ces textes, c’est ce que je rêvais d’écrire d’une certaine façon quand j’avais la quarantaine, l’inclusion du murmure, de la rumeur, dans le texte sans signe évidence de ponctuation, passage d’un personnage l’autre ainsi sans distingo. J’en ai des cartons pleins dans le genre au grenier. Bon toute déférence gardée évidemment pour F. et pour Pinget, c’est tout à fait modestement que je dis ça. Mais trop compliqué à lire pour le lecteur, beaucoup trop long, trop long et compliqué, on en lit plus, trop fatiguant, demande trop d’attention, on veut de la fast littérature, comme du fast-food. Des trucs vite fait, pas cher. Facile. Ou alors du scandale, de l’horrible, du choquant ( et encore n’en est-on pas fatigué, me demande, possible qu’au bout du compte on finisse par se fracasser les neurones sur les plateformes de streaming. Est-ce que je suis en train de sortir mon remblai, c’est possible, ça coule bien trop facilement, trop rapidement, saleté d’urgence. Calme-toi, tu vas mourir et tout le monde t’oubliera, on ne gardera de toi que quelques étrangetés, que l’on se hâtera de balayer du geste de la main, quel torturé celui-là, je les entends déjà. Je suis peut-être parvenu au bout de l’envie d’écrire, je vais me remettre à peindre, recommencer avec la peinture pareil, dans l’autre sens. En ce moment envie de me remettre à l’aquarelle, à l’encre de chine, aller creuser, trouver des formes inédites, celles qui surgissent quand on atteint le bon niveau de fatigue, quand tout le reste est devenu si ridicule qu’on ne s’y aventure plus. Ce n’est pas encore ça, bien sûr que non, mais il y a une petite idée de forme, à creuser encore, écrire sur le trou pas sur la terre qu’on retire.|couper{180}

Carnets | juillet 2024

29 juillet 2024

La planification ne fonctionne pas. J’observe que cela fait plusieurs fois. Il faut que j’ouvre l’application jetpack ( vraie saleté) pour que tout à coup hop le texte se publie. Si je n’ouvre pas l’application wordpress, ou jetpack, ( qui nous prend en otage) la planification ne fonctionne pas. Si je ne fais rien, rien ne se fait de façon prévue autant qu’automatique. Si j’étais mort par exemple plus rien ne se publierait de ce que je j’aurais prévu de mon vivant. Donc l’oubli, voilà où cela me mène. Donc il faut faire avec. Accepter. Nous ne sommes pas plus que des courants d’air. Je suis stupéfié de pouvoir me passer d’une idée, d’une envie, d’un besoin, sitôt que je me mets à y penser, à me demander leur nécessité. Ce qui doit surnager ce sont les habitudes, cette mécanique du vivant qui tient l’ensemble. J’ai échoué à déjouer ces habitudes, à vouloir les écarter, par vanité forcément, ou orgueil, par jeunesse surtout. On ne devrait pas trop faire de plans, vivre et c’est déjà pas si mal. Je m’éloigne de plus en plus de l’atelier d’écriture comme de l’atelier de peinture. Il faut que je souligne ce fait. Quelque chose comme quoi, une enième prise de conscience, comme c’est fatiguant d’avoir toujours besoin de prendre conscience, ne pourrait-on pas rester totalement inconscient, dans l’immanence, dans le ventre du monde à flotter dans sa propre inconsistance, ne pas rêver encore une fois, de naître à je ne sais quoi. C’est désolant à la fin. Mais pas autant que tout ce qui se passe sous mes yeux au dehors, sur les estrades, tout ce spectacle affligeant. N’est-ce pas une image retournée de ce qui se produit dans l’intérieur , je me demande. Y a t’il autant de déréliction au dehors qu’au dedans. ( « suprême déréliction », résurgence de l’angoisse de Géthsémani ainsi que le dit Bloy) Voilà que je fais le malin, que je cite, que je réfère. Crétin des Alpes. Faut-il donc toujours s’en vouloir pour tout, n’y a t’il pas des moments de pause où l’on peut s’en foutre, s’en foutre, s’en tamponner le coquillard ( est-ce du religieux inavoué, par exemple une référence à Saint-Jacques ou bien une simple nécessité d’avoir reours au grivois pour surnager me demande ) Je m’éloigne, c’est ce que je veux dire depuis le début, il faut que je le case, je ne sais pas où, peut-être ici ou là, peu importe, n’importe où dans ce texte, il faut que je m’éloigne encore, de plus en plus, et surtout de moi-même. A part ça ne je perds quand même pas le Nord, j’ai réussi à recréer un WordPress sur mon serveur apache, dans lequel j’ai restauré tout mon blog « peinture chamanique », j’ai aussi injecté dans mon Spip en ligne une partie de l’année 2024, rédigé sur le dibbouk ; je suis presque à jour. La véritable question que je ne veux pas me poser, surtout pas, c’est à quoi donc tout cela sert-il, la réponse me fonce trop vite dessus, avant même que je ne me pose la question. Pas parvenu à remplir le formulaire de la 30, toujours pas, du coup je vois s’empiler le retard jour après jour, suis ébahi par cettte impuissance à m’y remettre. Mais je résiste dans l’impuissance si je peux dire, je sens bien qu’elle a sa propre nécessité. Je réside dans le brouillon tout autant, comme si l’idée de mettre quelque chose au propre m’était d’avance insoutenable, insupportable. Toutes ces personnes qui prône l’hygiène sur tous les tons cette image de foule participative -ils n’ont aucun visage-me bassine, m’exaspère, car c’est de la poudre aux yeux, ça se voit comme un nez au milieu de la figure, chaque jour on découvre la poussière sous les tapis, chaque jour, ça mine pensez-vous l’idée du propre, mais pas du tout au contraire ça la renforce, ça en fait un dogme, merde alors. Bon je m’emballe, le diesel est enfin chaud, j’ai devant moi une grande journée de solitude car les enfants et S. passent la journée sur Lyon. J’ai dit qu’avec mon pied, impossible de suivre, ce qui est moitié vrai, si je voulais faire une effort, mais justement l’effort aussi est à mettre à la question, pour changer, plutôt que ce soit toujours lui qui torture. Face à l’effondrement général du monde n’est-on pas tenu de constater son propre effrondrement comme en écho et de sourire ( tristement) de toute tentative de positiver cette simultanéïté de ruines. La résistance véritable, l’idée même qu’il puisse en exister une, nous procurant ainsi une existence, si proche de la notion de responsabilité, les deux se confondant, ne fait-elle pas partie intégrante du spectacle. Des élèves lors de la dernière séance m’ont apporté des bouquets de sauge, je les ai posé sur une étagère pour en faire sécher les feuilles, peut-être que je vais profiter de la journée pour effectuer mes exorcismes, pièce après piece, en toute sérénité. L’idée qu’une entité nocive réside dans la maison peut-être une sorte d’ultime recours, et qu’il puisse exister une façon de s’en débarasser, une possibilité de solution, mais lorsque je me retrouve face à face avec ces pensées honnêtement je doute de leur bien fondé, au lieu de ça je vois que je fais bien tout ce que je peux pour creuser un tunnel, tenter encore une fois de plus de m’évader de quelque chose. En fin de compte ce spectacle entraperçu, l’ouverture des J0 marque une fin de quelque chose c’est évident, trop de symbolisme créant des percées sauvages dans l’inconscient, ce que l’on veut nous faire penser c’est véritablement la fin d’un monde, la fin des temps, la fin d’une humanité telle que nous l’avons connue, rêvée, espérée. Ce qui advient ensuite est déjà là dans les esprits via de tels symbôles, le règne de la quantité, de la pédophilie, du pornographique, la négation du genre, une cacophonie sciemment organisée pour que ça profite à une poignée qui décidemment n’en a jamais assez, se trouve confrontée à une idée de manque insoluble, à un ennui insondable.|couper{180}