14 novembre 2024

Insomnie mise à profit pour relire les deux premières parties des Emigrants de W. G. Sebald. J’essaie de me souvenir en quelle année j’avais découvert ce livre la toute première fois, sans doute à mon retour de Suisse, vers 2003, à moins que ce ne fut à Lausanne, mais bien du mal à accepter de me rappeler de cette période, j’ai oublié jusqu’au nom de la rue où j’habitais, et celle où je travaillais, voire cette librairie que je fréquentais, ce qui me fait penser par déplacement télémétrique, espérance de netteté, que c’était peut-être même dans cette autre librairie, à Yverdon en 2000. En tous cas, j’avais lu une première fois ce bouquin sans éprouver un grand enthousiasme . Les phrases m’avaient parues trop longues, alambiquées, et totalement décalées du temps dans lequel à cette époque je vivais. Ce qui oblige aujourd’hui à une certaine humilité lorsque j’y repense, je veux dire sur la manière dont on emet un jugement quel qu’il soit sur ce que l’on voit, ce que l’on entend, ce que l’on lit. Et cette impression s’était déjà faite lourdement sentir dans la journée alors que je mettais une fois de plus un peu d’ordre dans mon atelier, que je retrouvais de vieilles toiles, datant de 2006 ou 2007, toiles dont je n’étais à l’époque pas peu fièr et qui, aujourd’hui, me font songer à de la boue collé sur du tissu. Voilà en gros, avec quoi il faut bien partir aujoud’hui, avec la fatigue et la modestie comme bagages, face aux effondrements successifs tout autour de soi et en soi. Ces exils relatés par le narrateur du livre font référence à la montée du nazisme, ce qui n’est sans doute pas tout à fait un hasard lorsque j’y pense d’avoir justement choisi ce livre sur l’étagère de la bibliothèque cette nuit. Ne sommes-nous pas, en ce moment même, confrontés à une situation tout à fait semblable que celle qui fit fuir les personnages de Emigrants. Etrangement je me suis aussi souvenu que j’avais effectué des recherches sur le prix des terrains avec cabane cadastrée, d’abord dans le centre de la France, vers Epineuil le Fleuriel, puis Saint-Bonnet de Tronçay, jusqu’à m’éloigner de plus en plus , vers la Bulgarie, la Crète, enfin loin d’ici, de cette vie de ces lieux de cette athmosphère de marasme permanent. J’ai jonglé avec les hypothèses d’amasser en vendant tout la somme nécessaire pour partir, pour fuir, seul évidemment, tant qu’à faire puisqu’il ne s’agissait que d’hypothèses, de rêveries d’imagination. Le fait que chaque histoire lue s’achève par un suicide du personnage principal ne m’est venue que tardivement, en écrivant ces lignes ce matin. Et puis bizarrerie supplémentaire ce que j’avais trouvé pénible à la lecture des Emigrants, notamment ces longues descriptions tellement détaillées de la nature, souvent traversées de digressions en tout genre, de détails outrageusement précis, trop précis pour être vrais avais-je alors songé, ces descriptions et digressions cette nuit m’ont apaisé voire bercé, emmitouflé à la façon d’un passager clandestin enfermé à fond de cale dans un vieux rafiot traversant des étendues liquides instables, se fabriquant ainsi dans la lecture lente des phrases de Sebald une sorte de sécurité totalement illusoire mais bien agréable cependant.

Cette nuit, l’insomnie. Alors, je suis allé prendre un livre sur l’étagère : Les Émigrants de Sebald. Je ne me souvenais plus vraiment de la première fois que je l’avais lu. C’était quelque part après la Suisse, peut-être en 2003. Ou même avant, peut-être à Lausanne. À vrai dire, j’ai oublié les détails. J’ai même oublié les noms des rues où je vivais, où je travaillais. Il y avait une librairie, quelque part. Peut-être à Yverdon, peut-être pas. La première fois, ce livre ne m’avait pas vraiment parlé. Les phrases, je les trouvais longues, compliquées. Pas mon style. À l’époque, je voulais du simple, du direct. Ce genre de lecture me passait au-dessus. Et maintenant, quand j’y repense, ça me fait sourire. Il faut du temps pour savoir ce qu’on pense, du temps pour comprendre ce qu’on regarde. On ne le sait pas toujours sur le moment. Cet après-midi, je rangeais l’atelier, fouillant des vieilles toiles de 2006, peut-être 2007. À l’époque, je trouvais ça pas mal. Maintenant, ce n’est rien de plus que de la matière, une boue sèche collée sur du tissu. Ça m’a fait penser à tout ce qu’on accumule, tout ce qui s’efface. Avec le temps, tout ça ne veut plus dire grand-chose. Sebald écrivait sur l’exil, sur la fuite. Sur des vies qui se défont. Je me suis demandé pourquoi j’avais choisi ce livre-là, cette nuit. Peut-être parce que ça me parlait plus qu’avant, maintenant. Il m’est même revenu cette idée que j’avais, de trouver un bout de terre quelque part. Un terrain avec une cabane, loin d’ici. J’avais regardé vers le centre de la France, puis plus loin encore. La Bulgarie, la Crète. C’était juste un rêve. Vendre, partir, seul. Un rêve, c’est tout. Et puis, en lisant, je me suis souvenu que chaque histoire chez Sebald finit mal, souvent par un suicide. Je ne l’avais pas vu tout de suite. Je ne sais pas pourquoi ça m’a frappé ce soir. Ce qui me dérangeait dans le livre, à l’époque, c’était les descriptions, les détails. Tout me paraissait lourd, étouffant. Mais cette nuit, ces phrases m’ont fait du bien. Elles avaient une lenteur rassurante, comme si elles me couvraient d’un voile. Une sorte de paix. Comme si je pouvais me cacher dans ses mots, juste pour un moment.

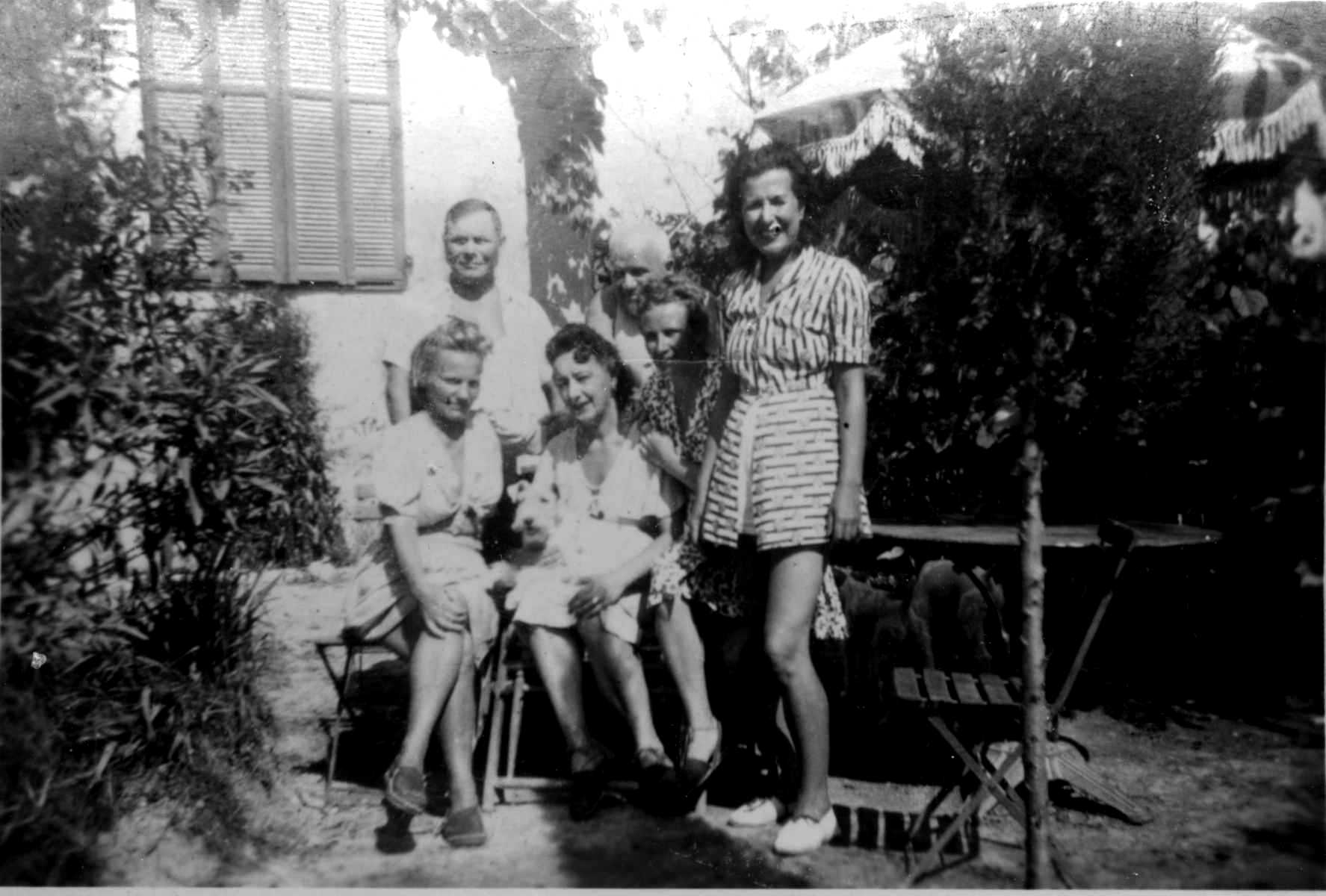

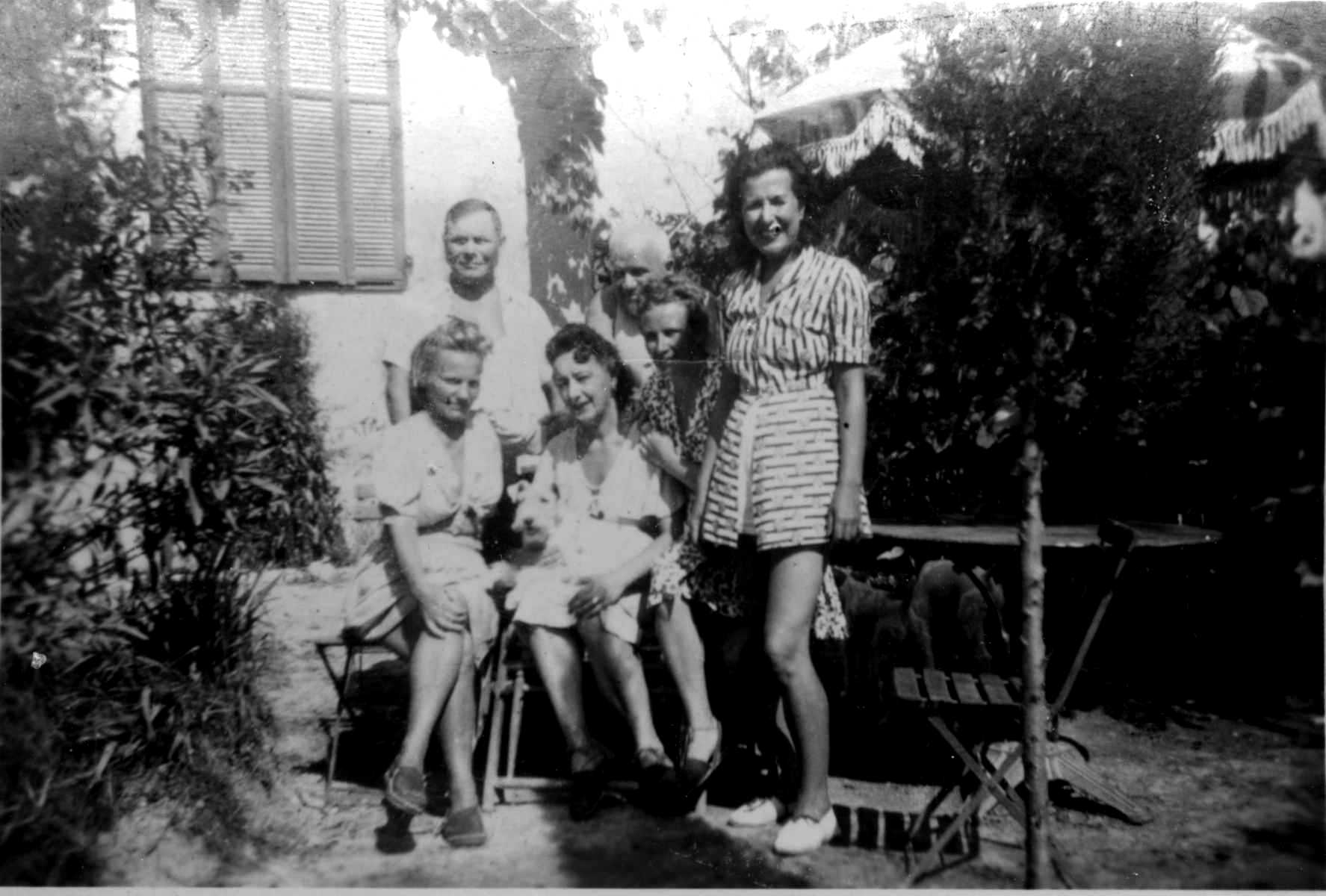

Je suis encore là, dans la cuisine, au milieu de la nuit. Le silence pèse, le tic-tac de l’horloge s’étire. Mes mains sont posées sur la table, froides et immobiles. Je sais que le sommeil ne viendra pas. Alors, presque sans réfléchir, je me lève et me dirige vers la chambre au rez de chaussée, vers la biblitohèque. Il fait sombre.Je reste un instant là debout, sans allumer. Puis, la lumière des phares d’un véhicule qui passe dans la rue glisse à travers les stores, frôlant les livres en rang, juste assez pour en deviner les titres. Je n’ai pas besoin de chercher. Je sais déjà lequel je veux. Ma main trouve Les Émigrants de Sebald. C’est comme s’il m’attendait. Je passe les doigts sur la couverture, sentant le livre, son poids. Un souvenir vague, un moment sans contours nets. La première fois que je l’avais lu, je n’y avais rien compris, ou alors trop peu. Peut-être en Suisse, ou juste après, mais ce n’était pas clair, ni maintenant ni alors. Et cette nuit, tout me revient dans un flou, une hésitation. Je retourne m’asseoir à la table, ouvre le livre. Les premières pages sont comme je m’en souvenais : lentes, denses, presque trop détaillées. Je m’y perds volontairement, chaque mot comme un pas dans l’obscurité. Puis, entre deux paragraphes, un blanc, puis une photo. Je m’arrête. C’est une vieille photo en noir et blanc. Un visage ou un bâtiment, parfois flou, parfois d’une netteté troublante. Ces images, plantées là comme des balises dans le texte, sans explications. Elles me regardent presque, fixes, étrangères. Je tourne les pages, et les photographies reviennent. Un homme qui marche, une maison abandonnée, un paysage sans horizon. C’est comme si Sebald avait semé des indices d’un monde évanoui, une autre vie, quelque part en marge du texte. Elles font remonter quelque chose en moi, des bouts de souvenirs, sans les détails, juste les impressions. Comme si, dans chaque image, il y avait une part d’exil, de fuite – une invitation à laisser moi aussi derrière moi quelque chose. Peut-être qu’au fond, c’est pour ça que je l’ai repris cette nuit. Comme une main tendue à travers le temps. Chaque image en noir et blanc m’accroche un peu plus, des portraits d’inconnus, des bâtiments déserts. Une suite d’ombres, où je me sens presque chez moi. Les photos et les mots se mélangent, comme une marée lente qui efface les contours, brouille les lignes. Je laisse les phrases m’engloutir. Juste cette nuit, ça suffira.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | novembre 2024

30 novembre 2024

Dans la langue des usuriers, des maquignons et autres salopards : enculeurs de mouches, coupeux de cheveux en quatre, de poils de cul en six mensualités avec intérêt, celle des banques en général, et celle dont je suis un numéro lambda, la mienne qui ne sera jamais mienne mais qui "exige" que je recouvrasse tous les quinze jours ce que j'ai, non sans peine, douleurs, découvert. Cette langue des clebs tordus, enragés, obsédés d'enterrer des os, et qui surtout les laissent pourrir avec grande minutie, afin de se mettre à japer, à aboyer, à exhiber par courrier timbré un chien de leur chienne au pauvre client qui a bien du mal à joindre les deux bouts devant comme gros Jean. Dans cette hypnose collective, tôt chopée sur les bancs de l'école, où l'on apprendra avec force bons points, images, coups de règle carrée que deux plus deux font quatre et que nos ancêtres n'étaient pas noirs mais francs comme des ânes qui reculent ; dans cette hypnose qui tient chaud — comme la merde tient chaud qu'on ne veuille plus en sortir — nous dormons à poings fermés une trop grande part de notre vie, et mourrons comme nous sommes nés, avec collé sur le front un certificat, des dates, contrat sociétal qui prend sa source empoisonnée d'une mairie à l'autre sans qu'on ne signe jamais rien de vive voix ni d'encre indélébile. On peut saluer le coup de génie de Rome qui, de l'esclavage antique au moderne, nous prend pour des jambons avec trois mots dont on aurait peine à faire coller la définition des dictionnaires à ce que l'on voit tous les jours dans nos rues, dans nos campagnes. La désespérance totale qui en résulte à la fin, ne croyons pas qu'elle est fictive, qu'elle ne sert à rien, elle fait partie de l'ensemble, c'est même certainement l'objectif. Que nous ajoutions nous-mêmes, de façon indépendante et résolue, une énième couche de merde supplémentaire à tant d'autres, pour nous y enfouir encore plus profondément, ne plus broncher, attendre enfin que tout ça passe. L'envie qui vient n'est pas de changer le monde, mais d'assister à sa chute de manière consciente, dire : d'accord, je vais mourir, et toutes les solutions qu'on voudra nous inventer n'y changeront rien. De devenir de plus en plus lucide et calme pour se rassembler, soi, individuellement d'abord, avant de se jeter dans l'élan vers le pire.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

29 novembre 2024

Autoportrait, Egon Schiele Je regarde une main. Je ne sais pas si c’est ma main. Peut-être que c’est la tienne. Peut-être que c’est celle d’un singe. Ou d’un mort. Ou d’un grand-père. Toutes les mains se ressemblent. Au bout du compte, elles se ressemblent toutes. Elles bougent toutes seules. Elles frappent. Elles attrapent. Elles s’agitent. Souvent pour rien. Comme un arbre agite ses branches. Comme l’herbe se redresse sous le pas des gosses. Une main n’a pas de mémoire. Ou si. Elle se souvient. Peut-être de poignées de porte. Du poids des courses. De coins de table. De corridors. D’un billot. D’un tranchoir. De lèvres qu’on effleure, de bouches qu’on baillonne. Du taffetas qui glisse sous les doigts. Elle transporte tout. Elle absorbe tout. Feu et eau. Des gestes qu’elle n’a pas faits. Des gestes qu’elle n’a pas finis. Des gestes qui n’existent pas encore. Une main est un tiroir qui s’ouvre tout seul, sans qu’on sache ce qu’il contient. Et parfois, il claque. Une main se ferme comme une porte sur elle-même. Ma main a décidé. Une fois. En pleine cérémonie. C’est eux qui ont commencé. Ils m’ont dit de monter. Ma main a fermé les doigts. Un poing dur, mais pas un poing violent. Un poing qui tient. Qui ne lâche rien. Puis elle a levé un doigt. Le majeur. Un doigt d’honneur. Oh Oh Oh comme c'était bizarre. Elle a insulté tout ce qui était autour, tout ce qui regardait, tout ce qui jugeait. Je n’avais rien à dire. J'aurais voulu dire "non", par convenance, mais ma bouche s’est remplie de silence. Ma main avance encore. Elle avance vers le fleuve. Elle touche l’eau. Elle traverse. Elle flotte. Elle bouge encore. Sans moi. Une main qui flotte sans corps, comme un corps qui flotte sans vie, une carcasse, ça sert à quoi ? Une main détachée se souvient, mais pas de moi. Elle pourrait paraître indifférente. N’être qu’une grume roulant sur elle-même par pur amusement. Mais non. Quand j’y pense, ma main se souvient d’autres mains. D’autres gestes. D’autres corps. D’autres peaux. Quand ils mettront ma main et tout le reste en terre, qu’elle rejoindra la racine, j’aimerais être une feuille. Une feuille et en même temps une racine. Une feuille. Qui tombe. Qui vole. Qui s’éloigne. Une racine qui s’en va dans la profondeur de la terre, dans l’inconnu, à la recherche d’une autre racine—quelle connerie l'expression tête chercheuse quand j'y pense. Ma main claque des doigts. Comme le lapin blanc ou un vieux néon. Tout s’éteint. Tout se rallume. Je suis là. Pas tout à fait. Peut-être bien que oui peut-être bien que non. Un oiseau passe, mais il ne s’envole pas. Il reste suspendu dans un vent qui ne souffle plus.|couper{180}

Carnets | novembre 2024

28 novembre 2024

Le Sabbat des sorcières ou Le Grand Bouc, (l'une des "Peintures noires" de Goya ), (détail) Récemment, j’ai repensé à cette idée du double. Une obsession, peut-être. Une manière de nommer quelque chose qui m’accompagne depuis toujours. Un murmure, une ombre, une absence qui pèse plus lourd que les présences. Je me suis demandé si cela venait de l’enfance, cette habitude d’imaginer des compagnons silencieux. Ou si c’était autre chose, quelque chose de plus vieux, un écho d’histoires qu’on ne m’a pas racontées mais que j’ai devinées. Quand j’écris, il est là. Pas tout le temps, mais assez pour que je sache qu’il existe. Le double, je l’appelle parfois. D’autres fois, je le repousse. Mais il revient toujours. Socrate l’appelait daemon. Maupassant l’a nommé horla. Moi, je ne sais pas comment l’appeler. Alors j’écris sur lui. Socrate parlait d’un daemon. Pas un dieu, pas un démon, juste une voix. Une intuition. Quelque chose qui guide sans jamais dicter. J’aime cette idée, mais je ne suis pas sûre qu’elle s’applique à moi. Mon double ne guide pas. Il observe. Il attend. Parfois, il murmure. Pas pour éclairer, mais pour souligner ce que je préfère ignorer. « Tu savais », dit-il. Il dit cela souvent. Et il a raison. Mais je déteste quand il le dit. Je crois que je l’ai rencontré très tôt. Dans les rêves. Dans les silences des après-midi d’été, quand l’air est si immobile qu’on entend les ombres bouger. Je le voyais parfois, ou je pensais le voir. Un reflet dans une vitre. Une silhouette qui n’était pas tout à fait moi. Et pourtant, c’était moi. Ce genre de choses, on les oublie. Jusqu’à ce qu’on les écrive. Dans les histoires de dibbouks, l’esprit errant s’attache à un vivant. Il ne s’invite pas. Il s’impose. J’aime cette idée. Pas parce qu’elle me rassure, mais parce qu’elle m’explique quelque chose. Le double n’est pas toujours choisi. Il est là parce qu’il doit l’être. Parce qu’on ne peut pas tout porter seul. Alors on lui donne une place. Une voix. Même si c’est une voix qui dérange. Je pense souvent que mes textes sont des espaces pour lui. Pas pour le chasser, mais pour le contenir. Pour qu’il ne déborde pas. Maupassant, lui, n’a pas su contenir le horla. Le Horla, c’est une autre histoire. Pas une voix. Une force. Une invasion. Quelque chose qui prend, qui ronge, qui dévore. Ce n’est pas mon double. Mais je comprends ce que Maupassant a vu. Ce débordement, cette folie. À une époque, j’aurais pu le sentir moi aussi. Mais j’ai appris à maintenir la barrière. Ou peut-être est-ce l’âge. Peut-être qu’avec le temps, on apprend à marcher avec son ombre sans qu’elle nous étouffe. Chez Dostoïevski, le double est plus proche de moi. Goliadkine voit un autre lui-même, un rival, un voleur d’identité. Il ne sait plus qui il est. Il lutte pour une place qui lui échappe. J’ai parfois ressenti cela, mais différemment. Mon double n’est pas un voleur. Il ne me remplace pas. Il me dédouble. Il met en lumière des angles que je ne veux pas voir. Mais il ne prend jamais tout. C’est peut-être ça, la différence. Lui, il reste à côté, dans l’ombre. Je n’écris pas pour m’en débarrasser. Je n’écris pas pour lui non plus. Je crois que j’écris pour garder l’équilibre. Entre ce que je suis et ce qu’il est. Entre ce qui murmure et ce qui crie. Contre mauvaise fortune, faire bon cœur. Peut-être. Mais il faut aussi faire bon cœur à son double. Même quand il est gris. Même quand il est maussade. Parce qu’il est là. Parce qu’il reste.|couper{180}