Histoire de la patience, et de l’impatience

Un texte reçu le matin même. T.C raconte comment les réseaux sociaux ont transformé l’écrivain en colporteur, en marchand de lui-même. L’artiste contraint de se prostituer pour grappiller un peu de visibilité, comptant les likes comme d’autres les pièces jaunes. Il dit l’épuisement, la honte, la conscience d’avoir crié dans le vide. Il dit aussi son retrait : se couper des plateformes, choisir l’invisibilité, retrouver une forme de paix. À la même heure, un mail de F.B. tombe dans la boîte : quelques mots seulement, pour prévenir d’un retard. Une proposition viendra, mais plus tard. Politesse de l’excuse, reconnaissance du délai, reconnaissance aussi de la valeur du temps de l’autre. Rien de spectaculaire, rien à vendre. Juste l’aveu simple : il faut attendre. Entre ces deux gestes — l’aveu de T.C et le retard assumé de F.B. — s’ouvre un espace de réflexion. Ici l’impatience programmée, injonction à répondre, publier, réagir sans cesse. Là la patience réintroduite par un retard, par un silence, par la décision de ne pas jouer le jeu. Deux régimes du temps qui s’affrontent. Et si l’histoire de la patience commençait ainsi : par la possibilité de tenir dans le temps sans attendre de retour immédiat ?

Le mot « patience » vient du latin patientia, lui-même issu du verbe pati : souffrir, endurer, porter un poids. C’est un mot du corps avant d’être une vertu morale. Être patient, dans sa racine antique, c’est encaisser, tenir debout malgré la douleur. Non pas attendre sagement, mais supporter le temps qui use. Les Stoïciens en ont fait une discipline. Sénèque, conseiller de Néron, exilé en Corse durant huit ans, écrit que la vie humaine n’est qu’un exercice de résistance. Il prône la patience comme rempart contre la colère et l’injustice. Dans ses Lettres à Lucilius, il répète que l’homme sage doit « souffrir avec égalité d’âme » ce qu’il ne peut changer. Sa propre existence en fut la démonstration : humiliations, confiscations, exil, puis l’ordre du suicide donné par l’empereur. Jusqu’au bout, Sénèque tenta de donner à sa mort la figure d’une patience stoïcienne : ouvrir les veines calmement, continuer à converser, offrir sa douleur comme exemple. Cicéron, lui, parle de la patience comme d’une arme politique. Il la définit comme « l’endurance volontaire et prolongée des choses ardues ». Dans son combat contre Catilina, il illustre cette vertu : temporiser, gagner du temps, attendre le moment opportun pour dévoiler le complot et frapper juste. Chez lui, la patience n’est pas seulement résistance intérieure, elle est calcul, tactique, maîtrise de la temporalité. Marc Aurèle, empereur philosophe, l’éprouve sur un autre plan. Pendant son règne, il doit affronter la peste antonine qui décime l’Empire. Dans ses Pensées pour moi-même, il revient sans cesse à la nécessité d’accepter ce qui arrive : « Ce qui t’arrive était préparé pour toi depuis l’éternité. » La patience ici n’est plus seulement une vertu morale ou politique : elle devient cosmique. Supporter les malheurs, non pas parce qu’ils fortifient, mais parce qu’ils font partie de l’ordre du monde. Le patient est celui qui accepte sa place dans une temporalité infiniment plus vaste que lui. Ainsi, dès l’Antiquité, la patience n’est pas mollesse. Elle est endurance volontaire, discipline intérieure, mais aussi ruse du temps. Endurer, différer, attendre : non comme capitulation, mais comme puissance.

Avec le christianisme, la patience change radicalement de statut. Elle n’est plus seulement endurance stoïcienne ou tactique politique, mais vertu spirituelle, intimement liée au salut. Elle se déploie sur plusieurs plans : théologique, liturgique, social et littéraire.

La patience biblique : Job et le Christ

Dans l’Ancien Testament, la figure de Job devient emblématique : il perd ses biens, ses enfants, sa santé, et pourtant il ne maudit pas Dieu. Sa patience est louée dans l’épître de Jacques (« Vous avez entendu parler de la patience de Job »). Le Nouveau Testament place le Christ au sommet de cet horizon : sa Passion est étymologiquement le modèle de la patientia. Supporter les injures, la flagellation, la croix — non comme faiblesse mais comme force d’amour.

Tertullien et Augustin : deux voix fondatrices

Au IIIᵉ siècle, Tertullien écrit un traité entier, De patientia. Il y décrit la patience comme la plus grande des vertus, mais avoue ne pas la posséder. Paradoxalement, il en fait un idéal inaccessible, une tension spirituelle permanente. Pour lui, la patience est « mère de toutes les vertus » : sans elle, pas de foi ni de charité durables.

Saint Augustin reprend le thème. Dans son propre De patientia, il distingue entre patience païenne et patience chrétienne. La première endure pour des bénéfices terrestres (gloire, santé, réputation), la seconde endure par amour de Dieu, en vue de la vie éternelle. Il insiste : cette patience-là n’est pas une force humaine, mais un don de la grâce. Sans Dieu, elle se dégrade en simple obstination. Avec lui, elle devient ouverture au salut.

Le Moyen Âge : patience du martyr, du moine, du paysan

Au Moyen Âge, la patience est omniprésente. On l’enseigne dans les sermons, on la représente dans l’iconographie. Les martyrs sont célébrés pour leur endurance aux supplices, modèles de foi et de courage. Les moines, eux, exercent la patience dans la vie quotidienne : silence, obéissance, répétition du même horaire. La règle de saint Benoît insiste sur cette endurance joyeuse, sans plainte.

Dans la société rurale, patience rime avec attente. Attente de la germination, de la récolte, du retour des saisons. Cette temporalité agricole se superpose à la temporalité eschatologique : patienter dans ce monde, car le vrai temps est ailleurs, dans le Royaume à venir.

Littérature et allégories

En Angleterre, à la fin du XIVᵉ siècle, un poème en moyen anglais intitulé Patience raconte l’histoire de Jonas, fuyant la mission divine, puni, puis sauvé. L’auteur (sans doute le même que Pearl et Sir Gawain and the Green Knight) met en scène la patience comme vertu salvatrice, face à l’impatience humaine toujours tentée de fuir.

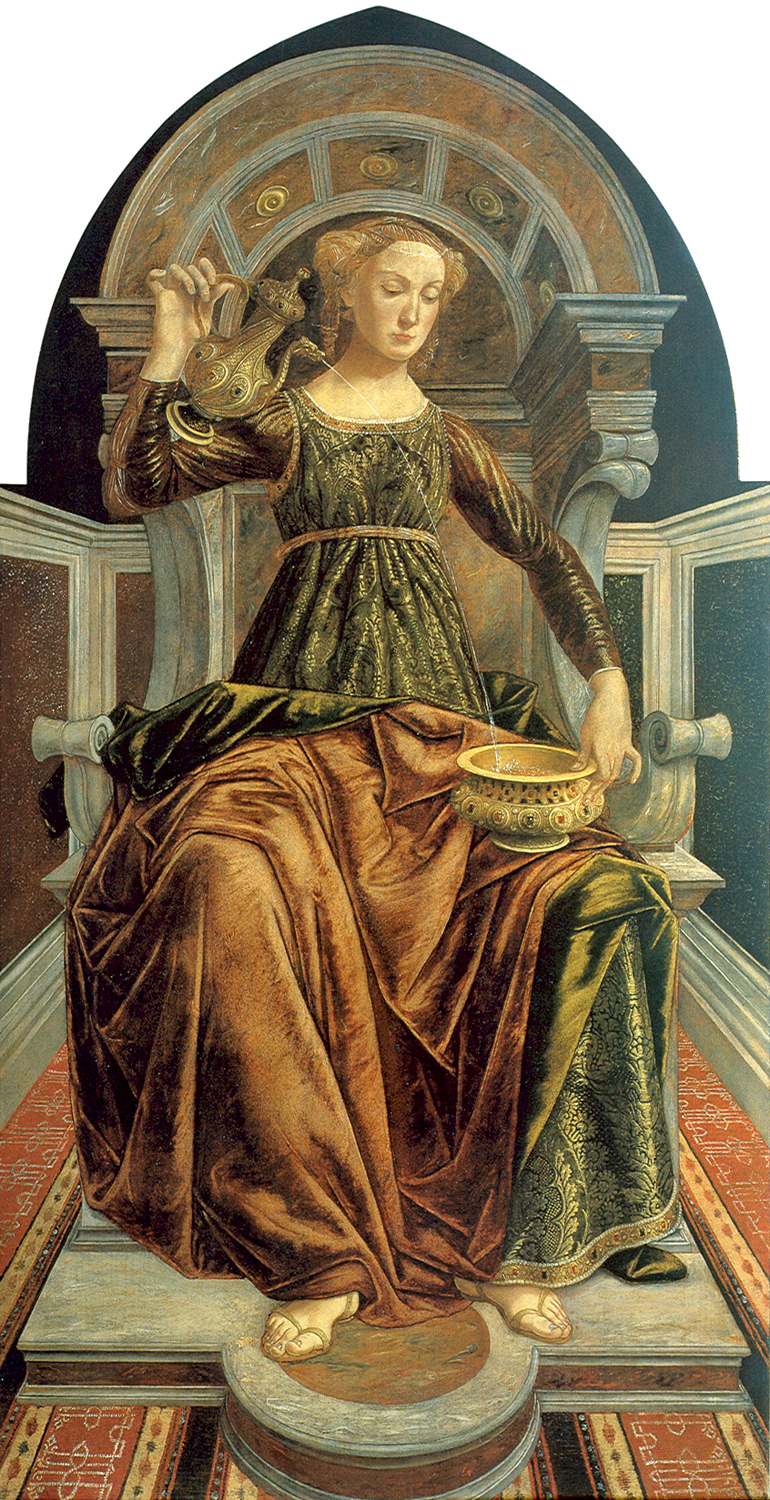

Dans les enluminures médiévales, la Patience est parfois figurée comme une femme assise, calme, souvent opposée à la Colère. Elle tient un livre ou une roue, symboles du temps. Dans certains textes allégoriques (comme Le Roman de la Rose), elle apparaît comme une figure morale qui accompagne le pèlerin de l’âme.

Ambivalence de la patience chrétienne

La patience chrétienne est puissance spirituelle : elle permet de transformer la souffrance en offrande, de donner un sens à l’épreuve. Mais elle est aussi ambivalente : elle peut être instrument de domination sociale. On l’a prêchée aux pauvres, aux femmes, aux esclaves : supportez vos peines, vous serez récompensés plus tard. Ainsi, la patience devient parfois justification de l’ordre établi, outil de résignation.

Thomas d’Aquin : patience et vertu de force

Au XIIIᵉ siècle, Thomas d’Aquin rattache la patience à la vertu de force (fortitudo). La force affronte les dangers, la patience endure les tristesses. Elle n’est pas passivité, mais énergie qui résiste à la tentation du découragement. La patience, dit-il, est nécessaire pour ne pas abandonner le bien sous l’effet de la douleur.

Dans le christianisme, la patience s’élargit :

Elle est imitation du Christ et des martyrs.

Elle est discipline quotidienne (moines, fidèles).

Elle est temporalité eschatologique (attente du Royaume).

Elle est vertu sociale (supporter pour maintenir l’ordre).

Une vertu donc à double tranchant : émancipatrice pour l’âme, mais parfois instrumentalisée pour contenir les corps.

Avec la Réforme, la patience change de coloration. Luther et Calvin, en dénonçant la corruption de l’Église et en ramenant la foi au rapport direct avec Dieu, déplacent aussi le sens de l’attente. Chez Luther, la patience est inséparable de la foi. Dans ses commentaires sur les Psaumes, il insiste : l’homme doit endurer non seulement les épreuves de la vie, mais aussi les doutes de l’âme. La patience est le signe de la confiance en la promesse divine, même quand Dieu semble se taire. Elle devient une vertu de l’intériorité : attendre la justification, non par les œuvres, mais par la grâce seule. Calvin, de son côté, parle de la patience comme d’une discipline spirituelle indispensable. Dans son Institution de la religion chrétienne, il écrit : « La patience est une preuve de notre obéissance à Dieu. » Le croyant doit accepter les afflictions comme venant de la main divine, pour être ainsi formé et purifié. L’idée de longanimitas (longanimité) est centrale : supporter longtemps, sans se révolter, parce que la Providence gouverne toute chose. La Réforme, en mettant l’accent sur la lecture personnelle de la Bible et la discipline de vie, fait de la patience une vertu intime, liée au travail sur soi. Les protestants des premiers siècles, souvent persécutés, en firent l’expérience directe : la patience du martyr protestant rejoint celle des premiers chrétiens. Mais elle s’articule aussi à l’éthique du travail : patience comme persévérance dans la vocation, dans le métier, dans l’ascèse quotidienne. Max Weber l’a noté dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme : la patience protestante se transforme en discipline du temps, en méthode rationnelle pour différer la jouissance, réinvestir, accumuler. Une patience tournée non plus vers l’au-delà, mais vers la construction du monde présent. Elle devient moteur de l’économie moderne.

À côté de l’héritage gréco-romain et chrétien, les traditions orientales ont conçu la patience sur d’autres bases, souvent liées à l’idée de non-attachement, de dissolution du désir. Là où l’Occident associait la patience à l’endurance ou à l’espérance d’un au-delà, l’Orient la relie plus volontiers à l’absence d’attente.

Bouddhisme : kṣānti, la perfection de la patience

Dans le bouddhisme, la patience (kṣānti en sanskrit, khanti en pâli) est l’une des six perfections (pāramitā) que le bodhisattva doit cultiver. Elle se décline en trois formes : supporter les souffrances, endurer les attaques d’autrui, et accepter la vérité ultime qui dépasse l’ego.

Un passage célèbre du Bodhicaryāvatāra de Shantideva (VIIIᵉ siècle) décrit la patience comme antidote à la colère. Celui qui se met en colère, dit-il, détruit en un instant le mérite accumulé pendant des années, tandis que celui qui pratique la patience atteint la paix intérieure. Ici, la patience n’est pas attente d’un salut futur, mais pratique immédiate : se détacher de la haine, demeurer stable face à l’offense.

On raconte que le Bouddha lui-même, dans une vie antérieure, fut coupé en morceaux par un roi cruel, mais resta imperturbable. La patience devient alors une force surhumaine : non pas subir, mais refuser d’entrer dans le cycle de la colère.

Hindouisme : kshamā, tolérance et pardon

Dans l’hindouisme, la patience (kshamā) est une vertu cardinale. Elle signifie à la fois tolérance, endurance et pardon. Dans la Bhagavad-Gītā, Krishna enseigne à Arjuna que le sage est celui qui reste égal dans la joie comme dans la douleur, dans le succès comme dans l’échec. La patience est cette égalité d’âme, fruit du détachement.

La littérature sanskrite regorge d’hymnes à la dhriti (constance) et à la kshamā. Le roi juste est celui qui sait patienter, écouter, contenir sa colère. La patience n’est pas faiblesse mais magnanimité : elle élève celui qui gouverne au-dessus de ses passions.

Taoïsme : la patience du wu wei

Dans le taoïsme, la patience se relie au principe du wu wei — « non-agir » ou plutôt « agir sans forcer ». C’est l’art de suivre le cours des choses, de ne pas précipiter. Laozi, dans le Dao De Jing, écrit : « La patience est la plus grande des puissances. Celui qui sait attendre voit le Dao se déployer de lui-même. »

Ici, la patience n’est pas une épreuve à endurer, mais un accord avec le rythme du monde. Celui qui veut cueillir le fruit trop tôt le gâte ; celui qui laisse mûrir sans hâte récolte au bon moment. La patience est intelligence du temps naturel.

Convergences et différences

Si l’on compare ces traditions à l’Occident chrétien, la différence saute aux yeux :

En Occident, la patience est liée à l’espérance, elle suppose un futur qui viendra récompenser l’endurance.

En Orient, la patience est plutôt absence d’attente, ou confiance dans un ordre cosmique déjà là.

Dans le bouddhisme, la patience est antidote à la colère. Dans l’hindouisme, elle est grandeur d’âme. Dans le taoïsme, elle est sagesse du temps. Dans tous les cas, elle n’est pas résignation : elle est puissance de détachement.

Dans l’islam, la patience occupe une place centrale, désignée par le mot ṣabr. Le Coran l’évoque plus de soixante-dix fois. « Dieu est avec ceux qui patientent » (sourate 2, verset 153). La patience est ici vertu cardinale du croyant : supporter l’épreuve, résister à la tentation, persévérer dans la prière et le jeûne. Elle n’est pas seulement endurance passive, mais fidélité active : tenir ferme dans l’obéissance.

Les commentateurs distinguent plusieurs formes de ṣabr : patience dans l’obéissance (persévérer dans la prière, le jeûne, l’aumône), patience dans l’épreuve (supporter la maladie, la pauvreté, la persécution), patience dans le renoncement (se détourner du péché, de la colère, du désir excessif). La patience devient ainsi un pilier de la vie spirituelle quotidienne.

Dans le soufisme, dimension mystique de l’islam, le ṣabr prend une coloration plus intérieure. Le soufi pratique la patience comme abandon confiant à la volonté divine. L’épreuve est perçue comme une purification. « La patience est la clé de la délivrance », dit un proverbe arabe. Pour Rûmî, le grand poète mystique, la patience est la condition de l’amour divin : « Avec la patience, le fiel devient miel, la feuille de mûrier devient soie, le raisin devient vin. » Ici, la patience est métamorphose : attendre le temps du monde, laisser mûrir ce qui doit advenir.

Dans les récits soufis, la patience est souvent illustrée par des figures de pauvreté volontaire : le derviche qui mendie, le voyageur qui accepte l’errance. Ce n’est pas simple résignation, mais confiance radicale en l’Invisible. Le soufi endure les privations parce qu’il sait que l’épreuve rapproche de Dieu.

Le ṣabr rejoint ainsi, par d’autres voies, les vertus de l’hindouisme ou du bouddhisme : c’est un détachement, mais ici tourné vers une Présence transcendante. L’attente est nourrie par la certitude d’une rencontre.

À la Renaissance, la patience change de nature. Elle cesse d’être uniquement vertu spirituelle ou endurance héroïque : elle devient aussi outil politique, ruse temporelle, méthode de connaissance.

Machiavel : la patience comme calcul

Dans Le Prince (1513), Machiavel ne parle pas directement de « patience », mais de la nécessité d’attendre le moment opportun. Le chef avisé doit savoir temporiser, supporter l’adversité, guetter l’occasion (kairos). C’est une patience stratégique : non pas souffrir en silence, mais différer l’action pour frapper juste. Une vertu de ruse, d’intelligence du temps.

Pascal : impatience de l’homme moderne

Un siècle plus tard, Pascal souligne le contraire : l’homme ne sait pas patienter. Dans ses Pensées, il décrit l’incapacité humaine à « demeurer seul en repos dans une chambre ». L’impatience est devenue notre condition : nous fuyons l’attente, nous cherchons le divertissement. Pascal anticipe déjà la logique contemporaine de la distraction : l’homme s’agace de l’ennui, incapable de supporter la lenteur du temps.

Les Lumières : patience du savant

Au XVIIIᵉ siècle, la patience devient qualité scientifique. Newton est présenté comme le modèle de celui qui « sait attendre » : observer, mesurer, expérimenter avec constance. La science moderne se fonde sur une patience méthodique. Dans les laboratoires, les observatoires, on cultive la répétition lente, la vérification minutieuse. Ici, la patience n’est plus vertu religieuse, mais méthode rationnelle.

Patience et économie du temps

La modernité invente aussi une patience nouvelle : celle de l’épargne, de l’investissement. Dans l’Europe protestante et marchande, la patience se convertit en calcul économique. Accumuler, réinvestir, attendre les fruits à long terme. Max Weber a montré comment cette discipline temporelle nourrit l’esprit du capitalisme : patience non plus en vue du salut, mais du profit différé.

L’art de la patience instrumentalisée

Dans les arts, la patience est revendiquée comme discipline. Le peintre ou le poète répète, corrige, polit, reprend. L’idéal renaissant de la diligentia (soin, application) valorise l’endurance du travail. Mais elle se double d’une impatience romantique : désir de fulgurance, d’inspiration immédiate. Entre les deux, une tension constante.

Ainsi, à la Renaissance et dans les temps modernes, la patience devient :

ruse temporelle (Machiavel),

contrepoint à l’impatience anthropologique (Pascal),

méthode de connaissance(Newton et les sciences),

discipline économique (épargne, capitalisme),

vertu de l’artiste laborieux.

Elle se sécularise : d’un horizon théologique, elle passe à un horizon politique, scientifique et économique.

Le XIXᵉ siècle est celui des contradictions temporelles. On y exalte la patience comme vertu du progrès, mais on en perçoit aussi les limites, car l’impatience traverse les sociétés, les désirs, les imaginaires.

La patience imposée aux classes laborieuses

Avec la révolution industrielle, la patience devient une exigence sociale. Ouvriers et paysans doivent endurer des cadences, attendre l’amélioration promise. La patience est prêchée comme résignation : « supportez vos conditions, le progrès viendra ». On demande aux dominés de patienter pendant que les fruits de la croissance se concentrent ailleurs. Cette patience imposée alimente en retour la révolte : grèves, insurrections, impatience sociale.

Flaubert : l’impatience tragique d’Emma Bovary

En littérature, Flaubert incarne l’impatience comme destin tragique. Emma Bovary ne sait pas attendre, elle s’ennuie, elle brûle de désirs immédiats. L’impatience devient moteur de ses illusions et de sa chute. Le roman montre à quel point l’attente déçue peut mener à la catastrophe. La patience y apparaît comme vertu impossible dans une société où l’imaginaire est saturé de promesses.

Nietzsche : patience comme intensité contenue

Nietzsche, au contraire, valorise une patience active. Dans Ainsi parlait Zarathoustra, il parle de la « longue obéissance dans la même direction » : seule une discipline patiente permet de créer quelque chose de grand. Mais il dénonce aussi la patience chrétienne comme résignation. Sa pensée joue sur la tension entre l’impatience du désir de renversement et la patience de l’œuvre de longue haleine.

Patience et progrès scientifique

Le XIXᵉ est aussi le siècle des grandes découvertes. Darwin incarne une patience nouvelle : trente ans de notes, d’observations, avant de publier L’Origine des espèces. Une patience empirique, minutieuse, à rebours de l’impatience du monde industriel. Lenteur du savant contre vitesse de la machine.

Patience et romantisme

Chez les romantiques, l’impatience est exaltée : soif d’absolu, refus d’attendre. L’artiste veut tout, tout de suite, brûler sa vie. Mais dans le même temps, on valorise la patience de l’inspiration, le travail sur la durée. Tension entre fulgurance et discipline, entre ivresse immédiate et maturation lente.

Ainsi, le XIXᵉ siècle est double :

patience imposée(travail, progrès, science) ;

impatience vécue (révolte, désir, romantisme).

La patience devient soit instrument de domination, soit condition d’une création profonde. L’impatience, elle, devient signe de vitalité, mais aussi de désespoir.

Le XXᵉ siècle marque une rupture : la patience, longtemps célébrée comme vertu, se voit grignotée par l’accélération technique, la culture de l’instant, l’idéologie du progrès immédiat. L’impatience n’est plus seulement un défaut individuel : elle devient norme collective.

L’accélération industrielle et technique

L’invention de l’automobile, du téléphone, de l’aviation, puis de la télévision change le rapport au temps. On ne supporte plus l’attente. Les rythmes de vie se compressent. Le courrier, qui mettait des jours à arriver, est remplacé par la voix instantanée au téléphone. Plus tard, la télévision introduit le direct : tout doit être vu au moment même. La patience devient archaïque.

Beckett : attendre sans objet

En littérature, Samuel Beckett fait de la patience un théâtre du vide. Dans En attendant Godot (1953), deux personnages patientent sans fin, sans savoir qui viendra ni pourquoi. L’attente n’a plus d’objet : c’est un pur état d’impatience suspendue. La pièce révèle le basculement : l’homme moderne ne sait plus quoi faire du temps. La patience n’est plus vertu, elle devient absurdité.

Les guerres mondiales : impatience et catastrophe

Le XXᵉ siècle est aussi marqué par l’impatience des idéologies. Révolution bolchevique, fascisme, nazisme : chacun promet une accélération brutale de l’histoire, une fin des lenteurs du progrès. La patience réformiste est rejetée : on veut tout, tout de suite, quitte à précipiter la catastrophe. L’impatience devient politique, meurtrière.

Philosophie de la vitesse

Paul Virilio, théoricien de la vitesse, parlera plus tard de dromologie : la logique des sociétés modernes est d’accélérer toujours. Vitesse comme valeur suprême. Rosa, sociologue allemand, décrira cette dynamique comme « accélération sociale » : travail, communication, consommation, tout s’accélère, et la patience devient impensable.

Contre-courants : patience comme résistance

Pourtant, des penseurs et des artistes tentent de réhabiliter la patience. Proust fait de l’attente et de la mémoire lente la matière même de son œuvre. Walter Benjamin, dans ses Thèses sur le concept d’histoire, oppose à l’impatience révolutionnaire l’« arrêt » comme acte messianique : suspendre le temps, patienter pour saisir l’instant juste.

La patience au quotidien : un luxe perdu

Au fil du siècle, attendre devient signe de retard. On s’impatiente dans les files d’attente, dans les embouteillages, devant l’écran noir de la télévision. Les technologies promettent de supprimer l’attente. Le XXᵉ siècle invente l’idéologie de la satisfaction immédiate. La patience se réduit à un vestige, un reste mal toléré.

Ainsi, au XXᵉ siècle, la patience se fissure :

elle est dévalorisée par la vitesse technique et politique ;

elle est ridiculisée dans la littérature absurde (Beckett) ;

mais elle survit comme contre-pouvoir (Proust, Benjamin).

Un basculement est accompli : l’impatience n’est plus l’exception, mais la règle.

Le XXIᵉ siècle parachève le mouvement engagé au siècle précédent : l’impatience n’est plus seulement un travers humain, elle est devenue structure du monde social et économique. Les réseaux, les technologies, les marchés se construisent sur la promesse d’abolir l’attente.

La programmation de l’impatience

Les réseaux sociaux ont systématisé l’exigence de réactivité. Un message publié doit susciter une réponse immédiate : commentaire, like, partage. L’absence de retour est perçue comme un échec. L’impatience n’est plus seulement psychologique, elle est fabriquée : les algorithmes sont conçus pour stimuler la dépendance au feedback instantané. Chaque silence devient insupportable.

L’économie de l’instantané

Le commerce lui-même obéit à cette logique. Livraison en 24 heures, streaming sans attente, information en continu. La valeur se mesure à la rapidité. L’impatience est devenue un modèle économique : elle génère profit, dépendance, obsolescence. Le temps long est jugé archaïque, presque scandaleux.

Crouzet et la fatigue du cri

C’est dans ce contexte que Thierry Crouzet décrit sa lassitude. Les réseaux transforment l’artiste en crieur public, obligé de s’exposer, de s’épuiser à réclamer une attention qui ne vient jamais. Le paradoxe est cruel : l’impatience exigée par le système débouche sur le vide, l’absence de réponse, la honte de crier pour rien. L’impatience se retourne contre elle-même.

Le retard comme geste de résistance

À l’opposé, le petit mail de F.B. prend une autre signification. Prévenir d’un retard, c’est rappeler que tout ne se plie pas à l’immédiateté. C’est réintroduire une temporalité humaine, faite de lenteur, de délai, d’ajournement. Dans un monde où tout est exigé tout de suite, dire « cela viendra plus tard » devient presque un acte politique.

L’impatience comme pathologie

Les psychologues décrivent aujourd’hui l’impatience comme symptôme : incapacité à tolérer la frustration, dépendance à la stimulation immédiate, difficulté à différer la récompense. L’enfant habitué à tout obtenir aussitôt grandit avec une faible tolérance à l’attente. L’impatience devient angoisse, colère, voire violence.

Tentatives de réhabilitation de la patience

Face à cette pathologie sociale, certains courants prônent le ralentissement : mouvement slow food, méditation, digital detox. La patience devient résistance : choisir d’attendre, de lire lentement, de cultiver, de marcher. Non plus vertu imposée, mais vertu choisie, comme antidote à l’impatience programmée.

Aujourd’hui, l’impatience est devenue norme sociale, culturelle, économique. Mais c’est précisément parce qu’elle domine que la patience retrouve une valeur subversive. Choisir de différer, de ne pas répondre, de rester invisible — comme Crouzet le propose — c’est reprendre le contrôle du temps.

Si l’impatience est devenue la norme — sociale, économique, psychologique —, alors la patience cesse d’être une vertu consensuelle. Elle devient résistance, contre-culture, discipline intime.

Ne rien attendre vraiment

Dans un monde qui nous éduque à l’attente du retour immédiat, choisir de ne rien attendre est libérateur. Ne pas guetter la réaction sur les réseaux, ne pas dépendre du like, c’est desserrer l’étau de l’impatience. Cette attitude rejoint paradoxalement des traditions anciennes : le bouddhisme qui prône le non-attachement, le stoïcisme qui enseigne de ne pas espérer ce qui ne dépend pas de nous, le christianisme qui voyait dans la patience une ouverture à l’invisible.

La patience comme discipline de retrait

Crouzet, en choisissant l’invisibilité numérique, rejoint cette ligne de force. Patienter, ce n’est pas s’effacer, mais refuser de s’épuiser dans la quête du signe. C’est écrire pour écrire, peindre pour peindre, travailler sans attendre l’écho immédiat. La patience devient un geste d’indépendance : garder son temps pour soi, plutôt que le livrer au marché de l’attention.

Le retard comme politesse

Le mail de F.B. illustre une patience relationnelle. Reconnaître le retard, ce n’est pas céder à la culpabilité, c’est rappeler que le temps humain ne se plie pas à la vitesse des flux. L’échange véritable accepte les délais, les silences. Patienter, c’est faire confiance à l’autre : ce qui doit venir viendra.

De l’espoir à la liberté

La patience chrétienne promettait un salut futur. La patience orientale prônait le détachement. Aujourd’hui, une autre patience se dessine : une patience sans espoir. Non pas attendre une récompense ou une révélation, mais habiter le temps sans attendre de retour. C’est une manière de se rendre libre de la déception.

La patience comme création

Créer exige du temps long. Un livre, une peinture, une recherche scientifique ne naissent pas dans l’instant. La patience contemporaine pourrait se définir comme la fidélité au geste créateur, malgré le silence, malgré l’absence de reconnaissance immédiate. Loin de l’impatience consumériste, c’est une patience active, tournée vers l’œuvre et non vers son écho.

Ainsi, repenser la patience aujourd’hui, c’est l’arracher à la résignation et au dogme religieux pour en faire une discipline d’autonomie. Ne rien attendre vraiment, différer, s’accorder du temps, c’est peut-être la seule manière de retrouver une liberté intérieure dans un monde saturé d’impatience.

illustration:Piero del Pollaiolo, temperance 1470

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Lectures

Le Monde Ultime et Absolument Réconfortant

Il fait gris dehors ? Rien de plus réconfortant que notre nouvelle bougie réconfortante au parfum réconfortant de chocolat réconfortant ! Allumez-la pour créer instantanément une ambiance réconfortante dans votre intérieur réconfortant redécoré avec nos coussins réconfortants. Pour compléter ce moment réconfortant, préparez notre recette réconfortante de soupe réconfortante (disponible en kit réconfortant prêt-à-réchauffer). Son goût réconfortant vous apportera un réconfort réconfortant lors de cette soirée réconfortante. Enfilez ensuite votre pyjama réconfortant en tissu réconfortant et installez-vous dans votre canapé réconfortant pour regarder notre série réconfortante spécialement conçue pour être réconfortante, avec des personnages réconfortants et une fin réconfortante. Mais attention ! Votre ancienne vie n’était que semi-réconfortante. Pour atteindre le Niveau Réconfort Ultime™, il vous faut : Notre formation réconfortante en développement personnel réconfortant Nos chaussons réconfortants à mémoire de forme réconfortante Notre abonnement réconfortant à la box mensuelle réconfortante Notre application réconfortante qui vous envoie des notifications réconfortantes Témoignage réconfortant de Jean-Kevin, 34 ans : “Avant, je croyais connaître le réconfort. Mais depuis que j’ai adopté le Mode de Vie Réconfortant™, mon réconfort est tellement plus réconfortant ! Mon thé est réconfortant, mes chaussettes sont réconfortantes, même ma facture d’électricité me semble plus réconfortante !” Ne vous contentez plus d’un réconfort ordinaire. Passez au Réconfort 3.0™. Parce que vous méritez un réconfort qui réconforte votre besoin de réconfort avec une efficacité réconfortante. Le Réconfort n’attend pas. Commandez maintenant et recevez gratuitement notre e-book “Les 50 Nuances de Réconfort” pour rendre chaque aspect de votre vie absolument, totalement, irrémédiablement ultra réconfortant !|couper{180}

Lectures

Comment la comtesse de Ségur m’a pourri la vie

Il m’a fallu longtemps pour comprendre ce que certaines lectures d’enfance avaient fait de moi. Longtemps pour admettre qu’un livre peut agir à retardement, non pas comme un souvenir attendri, mais comme une disposition durable face au monde. Parmi ces lectures, il y a les livres de la Comtesse de Ségur, et en particulier Un bon petit diable. Je les ai lus avec plaisir, avec une forme de jubilation tranquille, sans imaginer qu’ils déposaient en moi quelque chose qui ne se refermerait pas. Ce que j’y ai trouvé, je le formulerais aujourd’hui ainsi : une connivence silencieuse contre le monde des adultes. Non pas une révolte ouverte, ni une haine déclarée, mais une intelligence partagée de leur bêtise, de leur rigidité, de leur suffisance. Les adultes y parlent beaucoup, punissent souvent, moralisent à tout va. Et pourtant, on sent bien que l’autrice ne se tient pas vraiment de leur côté. Elle regarde avec l’enfant, pas au-dessus de lui. Elle ne protège pas. Elle n’explique pas. Elle constate. Cette position est redoutable. Elle n’apprend pas à devenir sage. Elle apprend à devenir lucide. Et la lucidité, lorsqu’elle arrive trop tôt, n’est pas toujours un cadeau facile à porter. Elle oblige à composer. À faire semblant parfois. À parler une langue que l’on comprend très bien, mais que l’on n’habite jamais complètement. À accepter que beaucoup de discours adultes soient moins des paroles que des dispositifs. Je crois que c’est là que la comtesse de Ségur m’a, au sens propre, pourri la vie. Elle m’a rendu incapable d’adhérer franchement. Incapable de croire à la maturité comme valeur suprême. Incapable aussi de mépriser complètement. Elle m’a appris l’hypocrisie non comme vice, mais comme stratégie. Non pas mentir, mais masquer. Non pas contester, mais attendre. Regarder. Tenir. L’institution scolaire, elle, n’y a vu que des livres pour enfants. Une morale apparente. Des punitions, des récompenses, un ordre rétabli. Elle s’est peut-être laissée leurrer. Ou elle a fait semblant. Toujours est-il qu’elle a neutralisé ce qu’il y avait de plus dangereux dans ces textes : la confiance accordée à l’intelligence du lecteur enfant, sans filet, sans commentaire, sans discours surplombant. Avec le temps, je me suis aperçu que cette manière de lire avait façonné ma manière d’écrire. Une écriture sans destination claire, sans public désigné, sans volonté d’enseigner. Une écriture qui suppose une complicité préalable, ou rien. Qui fait le pari que le lecteur saura voir ce qu’il y a à voir, ou qu’il passera son chemin. Une écriture qui ne cherche pas à convaincre, mais à tenir une position légèrement décalée. On pourrait objecter que tout cela paraît dérisoire aujourd’hui. Les enfants et les adolescents lisent désormais des livres bien plus vastes, plus sombres, plus complexes que ceux de mon enfance. Des sagas entières, peuplées de morts, de guerres, de responsabilités écrasantes. Ils traversent des mondes où l’on affronte le mal, où l’on choisit son camp, où l’on apprend à devenir quelqu’un. Mais il me semble que ces lectures, si puissantes soient-elles, relèvent d’un autre régime. Elles accompagnent un passage. Elles racontent une initiation. Elles promettent, d’une manière ou d’une autre, une appartenance future. Les livres de la comtesse de Ségur, eux, ne promettaient rien. Ils n’ouvraient pas sur un monde plus vaste, mais sur un regard plus étroit, plus précis, plus ironique sur le monde tel qu’il est. Ils n’enseignaient pas à grandir, mais à observer. À composer. À survivre dans un univers adulte déjà là, sans croire entièrement à ce qu’il affirme être. La différence n’est pas une question de maturité du contenu, mais de position dans la langue. Ce que j’y ai appris n’était pas de l’ordre de l’aventure, mais de la défiance. Et cela, quelle que soit l’époque, reste une expérience minoritaire. En ce sens, la comtesse de Ségur ne m’a pas transmis une enfance. Elle m’a transmis une distance. Une politesse ironique face au monde adulte. Et cela ne se perd pas. Cela ne se répare pas non plus. Ce n’est pas une plainte. C’est un constat. Certaines lectures ne vous élèvent pas, elles vous déplacent. Et une fois déplacé, on ne revient pas exactement au point de départ. On vit un peu à côté. On parle la langue commune, mais on n’y habite jamais tout à fait. Si c’est cela avoir été pourri, alors je le dois en grande partie à elle. Et je ne suis pas certain, malgré tout, d’avoir envie de m’en plaindre.|couper{180}

Lectures

Moutarde après dîner

Il y a des réflexions qui vous montent au nez avec un temps de retard. On lit une phrase le matin, on croit l’avoir oubliée à midi, et puis, le soir venu, elle pique encore. J’ai croisé ainsi l’idée — que l’on retrouve parfois chez Paul Valéry ou d'autres esprits jaloux de leur pureté — que l’histoire de nos aïeux serait un territoire interdit à la haute littérature, une sorte de facilité pour esprits en mal d’inspiration. Sur le moment, la sentence m'a fait l'effet d'une porte que l'on ferme. On nous suggère, du haut d'un certain piédestal intellectuel, que se pencher sur ses racines serait un exercice « mineur », une nostalgie de notaire dont l'écrivain véritable devrait s'écarter par principe. Certes, l’homme de métier en ferait ses choux gras. Il y chercherait l'anecdote, le décor, la petite émotion bien ficelée pour remplir ses pages. Mais l’homme de l’art, lui ? Le poète ? Bien sûr que non. Le poète ne se rue sur rien. Il ne cherche pas à exploiter un héritage comme une matière première, il essaie d'habiter un silence. Écrire sur ceux qui nous ont précédés n'est pas une manœuvre, c'est une respiration nécessaire pour celui qui refuse de marcher seul dans le vide. C'est ramasser une pierre que les siècles ont polie pour voir si elle a encore quelque chose à nous dire de notre propre chair. On peut trouver cela démodé, ou sans intérêt pour le présent. On peut s'en détourner, et même s'en désabonner. Mais le murmure des anciens reste plus profond que le bruit des sentences. J’ai refermé l’article, j’ai souri à mon fantôme, et j’ai repris ma plume. Il y a des fidélités qui se passent très bien de l’approbation des vivants.|couper{180}