Exploration par observations

Observations par mots-clés :

Aucun groupe "observations" configuré.

Cliquez sur un mot-clé pour voir tous les articles associés

traces

Relever des traces, conserver des traces, dans les exercices d’observation ce mot a certainement une grande utilité, notamment pour retrouver la trace d’une idée à travers différents textes. Ce travail d’observation des textes n’est pas exhaustif. Quelques articles parfois sont taggés par le mot clé. A chacun de chercher sa ou ses traces via le formulaire ...

Carnets | Le carnet noir

Les listes de sites amis

Il fut un temps où les listes de « sites amis » sur Internet m’ont paru aller de soi. J’y voyais un geste simple, presque candide : dire publiquement ce que l’on lisait, ce qui comptait pour nous, les voix avec lesquelles quelque chose se jouait. Une forme d’amitié virtuelle, fragile, mais sincère. J’y ai cru. Et j’en ai fait. Sur mes anciens blogs, j’ai constitué ce genre de listes. Très naïvement, je le reconnais aujourd’hui. J’y mettais des sites que je suivais réellement, parfois depuis longtemps, des personnes que je lisais avec attention, dont les textes m’accompagnaient. Je pensais que la réciprocité était secondaire, que l’essentiel était le geste : signaler une présence, un compagnonnage discret, une fidélité de lecteur. Avec le temps, j’ai compris que ce n’était pas ainsi que ces listes fonctionnaient. Ou plutôt : que ce n’était pas seulement cela. Les listes de sites amis ne sont pas de simples gestes de gratitude ou d’affection. Ce sont aussi — et parfois surtout — des instruments de positionnement. Elles disent moins ce que l’on lit que l’endroit depuis lequel on parle. On y affiche des noms qui rassurent, qui confirment une place, qui ne mettent pas en danger. On se relie à ce qui est déjà reconnu, déjà légitimé, déjà validé ailleurs. Ce mécanisme n’est pas forcément cynique. Il est souvent inconscient. Mais il est réel. Citer un écrivain reconnu, un site installé, une figure déjà visible, ne coûte rien symboliquement. Citer quelqu’un de plus isolé, plus latéral, plus difficilement classable, c’est s’exposer un peu. Et cette exposition, beaucoup la refusent, même sans le formuler. C’est là que la phrase « on ne prête qu’aux riches » prend tout son sens. Non pas comme une plainte, mais comme un constat. Les liens visibles circulent selon des logiques de sécurité. Ils consolident ce qui l’est déjà. Ils stabilisent des réseaux, plus qu’ils ne rendent compte des lectures réelles, de la durée, de l’attention silencieuse. Ce qui blesse parfois, ce n’est pas de ne pas être cité. C’est de constater le décalage entre une attention vécue — des années de lecture, parfois — et son absence totale de trace publique. Comme si le temps partagé n’avait jamais existé. Comme si la relation ne comptait que lorsqu’elle était montrable. Aujourd’hui, je n’ai plus de liste de sites amis sur ledibbouk. Ce n’est pas un oubli. C’est un choix. Non par amertume, ni par posture, mais parce que je ne crois plus à la capacité de ces listes à dire quelque chose de juste sur les relations, les lectures, les affinités réelles. Elles figent. Elles hiérarchisent. Elles transforment des liens mouvants, fragiles, parfois asymétriques, en vitrines. Bien sûr qu’il existe de l’amitié, de la reconnaissance, de la fidélité dans les lectures en ligne. Mais elles ne passent pas nécessairement par des listes. Elles passent par le temps, par le retour silencieux, par la lecture sans attente de réciprocité. Par le fait de continuer à lire quelqu’un même quand cela ne rapporte rien. Les listes de sites amis donnent l’illusion de dire la vérité des relations. En réalité, elles disent surtout ce qui peut être montré sans risque. Ce n’est pas rien. Mais ce n’est pas tout. Et ce n’est peut-être même pas l’essentiel. Illustration Lewis Baltz Façades anonymes, parcs d’activités, bâtiments sans âme|couper{180}

Carnets | Atelier

19 juin 2025

CATALYSE La chaleur accélère, déclenche, facilite un processus — même si elle n'en fait pas partie matériellement. Elle ne peut, à elle seule, faire fonction de catalyseur. Mais sans doute favorise-t-elle l'opération, dans un contexte non strictement chimique. Une catalyse au sens figuré. En cas de danger, l'amibe se divise. Elle engendre un clone d'elle-même. Chaque clone fait de même. Cela démultiplie l'original par la simple reproduction nerveuse de ses copies. Une certaine idée du désordre, déployée comme ruse : brouiller les pistes, noyer le poisson. Pour esquiver. Ou, du moins, tenter. Échapper à l'inéluctable. SÉQUENCE 1. Ce n'est pas un rangement. Pas encore. C'est d'abord un passage par le désordre. Il faut en passer par là. Obstinément. 2. Sans doute parce que j'ai téléversé une nouvelle version du site. Après plusieurs nuits difficiles, à effacer, rectifier, reprendre. 3. Et dès l'instant où j'ai vu que tout fonctionnait, quelque chose m'est revenu. Presque aussitôt. 4. Quoi ? 5. Je ne m'en souviens plus. Règle empirique n°1 Ce n'est pas ce qu'on cherche qu'il faut surveiller. Mais pourquoi on cherche. Le comment, plutôt que le quoi. Application immédiate Il me semble que je voulais accéder à un vieil ordinateur. Deux disques durs à l'intérieur. Des années que je ne les ai pas revus. Mais où est passé le câble d'alimentation de l'écran ? Mystère. Je le retrouve. Assez facilement. Et pourtant rebrancher poursuivre → je me dis qu'il faut d'abord ranger. Tous ces câbles non identifiés qui traînent dans un gros carton. Tri sélectif : défectueux → poubelle obsolètes → poubelle inutiles → poubelle les autres → étiquetés, rangés CASCADE carton câbles → carton disques durs → station chinoise → Pavilion 23 → changement → changement → changement Que de trouvailles. De vieilles photos, des textes oubliés. Plusieurs pans de vie qui ressurgissent, à mesure que les têtes tournent. « Changer de disque » — je crois que c'est ma mère qui disait ça, quand je l'agaçais. Ce qui, évidemment, m'agaçait davantage. Je ne changeais pas de disque. Et la situation empirait. (Ce genre de détail mérite d'être noté. Même sans savoir à quoi cela pourrait servir.) BILAN PROVISOIRE [x] Désordre magistral [x] Câble manquant [x] Espace récupéré [x] Documents réorganisés [x] Journée engloutie RÉVÉLATION TARDIVE (fin de matinée) Ce qui m'a vraiment motivé ≠ ce qui a créé le mouvement (que je confonds trop souvent avec une motivation véritable) SOURCE : Exercices d'observation, Nicolas Nova. Lu hier. RÉSONANCE : carnets de terrain en double page → côté gauche : le terrain → côté droit : l'analyse PRISE DE CONSCIENCE récente : je fais de moi un laboratoire permanent. Paradoxe documenté Je parviens — presque simultanément — à être à la fois conscient et inconscient de ce que je fais. Et je prends soin de n'en tirer aucun profit. Archive classée 'confidentiel' Une mauvaise expérience de jeunesse me l'interdit. Je préfère ne pas en parler ici. Postulat général Le fait d'avoir ce que l'on croit être un pouvoir s'accompagne toujours d'une série de rébus. Des énigmes à résoudre. MODE OPÉRATOIRE habituel : instinct → fonctionnement → succès relatif CONTRE-INDICATION : analyse → dissection → bourrique tournante Note technique finale La mort — que pourrait-il y avoir de plus inéluctable, sinon la naissance, ou la renaissance perpétuelle des formes ? [Cette question, apparue au début, trouve ici sa place.] C'est justement quand on commence à les disséquer, à les analyser, que les choses — en général, et dans ce domaine qu'il faut bien appeler « magique » — nous font tourner en bourrique. English CATALYSIS Heat accelerates, triggers, facilitates a process—even when it's not materially part of it. Heat alone cannot function as a catalyst. But it probably helps the operation along, in a context that isn't strictly chemical. A catalysis in the figurative sense. When threatened, the amoeba divides. It spawns a clone of itself. Each clone does the same. This multiplies the original through the simple nervous reproduction of its copies. A certain idea of disorder, deployed as a ruse : to muddy the waters, throw them off the scent. To dodge. Or at least try. To escape the ineluctable. Death—what could be more ineluctable than that, except birth, or the perpetual renaissance of forms ? To escape the ineluctable. SEQUENCE 1. This isn't organization. Not yet. It's first a passage through disorder. You have to go through that. Stubbornly. 2. Probably because I uploaded a new version of the site. After several difficult nights of deleting, correcting, starting over. 3. And the moment I saw everything was working, something came back to me. Almost immediately. 4. What ? 5. I can't remember anymore. Empirical rule #1 It's not what you're looking for that you need to watch. But why you're looking. The how, rather than the what. Immediate application I think I wanted to access an old computer. Two hard drives inside. I haven't seen them in years. But where did the monitor's power cable go ? Mystery. I find it. Easily enough. And yet instead of plugging back in continuing → I tell myself I need to organize first. All these unidentified cables lying around in a big cardboard box. Selective sorting : defective → trash obsolete → trash useless → trash the rest → labeled, organized CASCADE cable box → hard drive box → Chinese station → Pavilion 23 → change → change → change What discoveries. Old photos, forgotten texts. Several swaths of life resurging as the heads spin. "Change the record"—I think that's what my mother used to say when I annoyed her. Which, obviously, annoyed me more. I wouldn't change the record. And the situation would get worse. (This kind of detail deserves to be noted. Even without knowing what it might be useful for.) PROVISIONAL ASSESSMENT [x] Magnificent disorder [x] Missing cable [x] Space recovered [x] Documents reorganized [x] Day swallowed LATE REVELATION (late morning) What really motivated me ≠ what created the movement (which I too often confuse with genuine motivation) SOURCE : Exercises in Observation, Nicolas Nova. Read yesterday. RESONANCE : field notebooks organized in double pages → left side : the field → right side : the analysis RECENT REALIZATION : I make myself into a permanent laboratory. Documented paradox I manage—almost simultaneously—to be both conscious and unconscious of what I'm doing. And I take care to derive no profit from it. File classified 'confidential' A bad experience in my youth forbids it. I prefer not to talk about it here. General postulate The fact of having what one believes to be a power is always accompanied by a series of puzzles. Riddles to solve. USUAL OPERATING MODE : instinct → functioning → relative success CONTRAINDICATION : analysis → dissection → running in circles Final technical note Death—what could be more ineluctable than that, except birth, or the perpetual renaissance of forms ? [This question, which appeared at the beginning, finds its place here.] It's precisely when we begin to dissect them, to analyze them, that things—in general, and in this domain that must be called "magical" in particular—make us run around in circles.|couper{180}

Carnets | Atelier

20 mai 2025

Cette confiance accordée aux outils technologiques ne vaut que si nous restons perpétuellement à jour. Sinon, c’est la glissade : machine poussive, système d’exploitation obsolète, incitations commerciales sans réponse. Et voilà qu’on se retrouve en marge, marginal, contourné. Ce monde qui filait droit, voilà qu’il tourne en rond. L’application de localisation de Google, par exemple, s’essouffle sur mon téléphone. Pourtant, j’ai vérifié, rien à mettre à jour. Ça fonctionne, oui, mais en différé, comme une vieille bande magnétique. L’information s’affiche avec un décalage, une latence de quelques secondes, suffisamment pour que la rue où je devais tourner soit déjà loin derrière. Double peine : faire demi-tour, et constater que l’occasion ne se présente qu’à cinq cents mètres, voire plus. Le quart d’heure de marge que j’avais pris fond comme neige au soleil. Ce matin-là, j’allais à la clinique du sommeil de Bougé-Chamballud. Heureusement, prévoyant le caprice numérique, j’avais pris mes précautions : un bon quart d’heure de sécurité. C’est le manque de technologie qui engendre cette prudence archaïque, comme si l’archaïsme guettait derrière chaque panne. L’obsolescence produit la prévoyance, et aussi, bizarrement, cette conscience sourde de pauvreté. Ne pas être au point, c’est déjà être en retard, et cela finit par peser. Au village, la machine refuse de coopérer, le GPS tourne en boucle et la voix nasillarde s’obstine : « Signal perdu ». Je me concentre. Réfléchis. La rue de la Passerelle, je l’ai déjà arpentée, il y a deux ans, pour une exposition. Ce n’est pas loin, forcément. Après quelques détours, je finis par trouver. Arrivé pile à l’heure. La marge, pulvérisée. Pas de secrétariat à l’accueil, seulement des pancartes éparses sur le comptoir. Je repère la bonne : rendez-vous avec le docteur X. Salle d’attente, porte bleue derrière moi. J’obtempère. Là, par la grande fenêtre nord, le paysage s’étend, ancré dans l’immobilité. Sur les murs, des affiches sur l’apnée du sommeil. Une phrase en gras attire mon attention : « Apnée et hypertension ». Intéressant, sans doute. L’heure tourne, personne. Le doute s’installe, et avec lui, l’agacement. Près de la porte, un clou planté en travers, mal ajusté, blesse le mur. Une affichette prévient le voleur : « Merci de remettre le tableau à sa place la prochaine fois ». Laconique et fier. Le clou, mal planté, semble narguer le vide laissé par l’œuvre disparue. Une trace d’effort inutile, résistant aux aléas comme un vestige dérisoire. Finalement, ils ont renoncé à camoufler l’échec. Et toc. Agacé, je sors dans le hall. Vide. Une quinte de toux. Quelqu’un approche. C’est lui, le médecin : blouse blanche, cheveux blancs, lunettes dorées, voix calme. Je me présente, il hoche la tête, m’invite à m’asseoir. Mais il est sans cesse interrompu par le téléphone. « Excusez-moi, pardonnez-moi, je suis à vous. » Il pose les questions d’usage, prend des notes : poids, taille, sommeil perturbé. « Vous cochez toutes les cases », me dit-il enfin. Nouveau rendez-vous pour le 11 juin, 14h, pour récupérer l’appareillage de test. Nouveau coup de fil, il décroche, écoute d’un air contrarié, raccroche. Il soupire : « C’est dingue quand même, neuf personnes sur dix ne se présentent pas au téléphone. » Un sourire désabusé, il se reprend : « Bon, on en était où ? » Il m’accompagne au comptoir. Le réceptacle de carte bleue est flanqué d’un post-it : « Pas de sans contact. » Je m’interroge sur la raison, et du coup, j’oublie mon code. Code faux. Heureusement, j’avais aussi prévu un peu de liquide. Dix-huit euros, ce n’est pas la mer à boire. Au moment où il me rend la monnaie, le code me revient : j’avais inversé deux chiffres. C’est réglé. Dix-huit euros en moins dans ma poche. En repartant, il me dit qu’il est aussi du Bourbonnais, mais plus vers Lapalisse. On se dit au revoir. Dehors, je repense au clou laissé visible, à la machine qui n’indique jamais le bon chemin. L’obstination du monde à ne pas coopérer est peut-être la seule certitude stable dans ce décor mouvant. C’est étrange comme on finit par s’attacher aux imperfections. Elles sont là, plantées dans le décor comme ce clou, inamovibles.|couper{180}

Carnets | Atelier

15 mai 2025

S. ronflait. C’était une impression bizarre que d’essayer de me concentrer sur la lecture de Knausgaard tout en voulant faire abstraction de ce bruit sourd, rythmé, comme une machine qui s'emballe puis ralentit. La tension s’installait dans ma nuque, une raideur sourde qui, en un éclair, me fit comprendre pourquoi cette vie me pesait tant. Mais c’était rapide, trop rapide, un de ces éclats d’intuition qui surgissent puis s'évaporent sans prévenir, comme quand on tente de rattraper le fil d’un rêve juste après le réveil. Peut-être que l'agacement n'était pas vraiment dû au ronflement mais à ce passage du livre, une phrase précise qui aurait résonné trop fort, trop vrai. À moins que ce ne soit cette chaleur dérangeante elle aussi , les jambes dehors, la couette coincée sous moi. Il faisait trop chaud dans la chambre, je le réalisai d’un coup. Nous n’avions pas encore changé la couette, c'était encore celle d’hiver. Le corps — mon corps — s’était assis sur le bord du lit, comme une entité à part entière, échappée du sommeil. J’ai regardé l’heure. Les chiffres rouges du réveil indiquaient 23:48. Je ressentis un désir vif de lire encore, au moins une petite heure, pour essayer de reconstituer puis de savourer ce moment si intime qu'est la lecture d'un bon livre, avant que le lendemain n’efface tout. Je craignais de m’endormir. Le lendemain serait jeudi, et ces jours qui passent de plus en plus vite me font peur. À vrai dire, à part lire et écrire, tout me fait peur et m’agace. Comme si mon corps réagissait quand moi je suis incapable de le faire. Et puis, sans savoir vraiment pourquoi, j’avais dû me lever, marcher à tâtons vers la chambre d’amis, emportant l'IPad et le fichier Epub de l'Etoile du matin, comme un talisman contre le sommeil. Quand je me suis réveillé à 4h, le noir était complet. J'ai tourné la tête pour chercher l'heure, mais aucune lueur rouge cette fois. Juste le silence, sans le ronflement, mais sans l’assurance non plus d’être exactement là où je pensais être. Ce matin, la fatigue avait une texture particulière. Les muscles semblaient plus lourds, les articulations moins souples. Je m’étais levé avec cette impression de peser plus que d’habitude, comme si le corps, même après une nuit de sommeil, refusait de se délier. J’ai cherché mes lunettes qui avaient glissé de mon nez dans l'obscurité. L'Ipad était là et j'ai senti la fraîcheur de la dalle du plat de la main. Machinalement, j'ai tapoté dessus et l'invitation à entrer le mot de passe est apparue. Mais je n'avais plus envie de lire. Ou bien cette histoire de mot de passe m'agaça. Cet agacement se rattacha à celui de la veille. Le bruit des ronflements, la tension dans la nuque. Peut-être même le livre de Knausgaard qui n’apaisait rien. Cette jalousie en lisant certains auteurs, me disant que j'aurais très bien pu m'y coller avec des si jusqu'à l'infini... Je pensais que la lecture calmerait quelque chose, mais c’était l’inverse : tout semblait s’imbriquer pour créer ce nœud intérieur. Et cette fatigue, cette lourdeur dans les bras, me rappelait les jours où je me levais à cinq heures pour attraper le bus. Ces boulots que je trouvais par l’intérim, manutentionnaire, préparateur de commandes. Des journées à soulever des caisses de conserves, à empiler des cartons jusqu’au plafond. J’avais choisi ces boulots parce que je ne voulais pas être fatigué intellectuellement. Ce n'était pas par hasard même si à cette époque je n'utilisais pas le terme choisir. J’écrivais le soir, et je ne voulais pas épuiser ma cervelle dans un travail plus exigeant. La journée, c’était les bras, les jambes, les reins qui travaillaient, la tête restait en arrière, comme en hibernation. La vraie vie commençait le soir, quand la fatigue du corps n’empêchait pas encore les mots de venir. Mais souvent, la lassitude s’incrustait. Souvent dans le métro, dans le RER, et aussi dans tous ces trains de banlieue que j'ai empruntés. Je m’imaginais écrire une phrase, puis je m’endormais en rêvant que cette phrase se diluait dans le sommeil. Le lendemain, il ne restait que des bribes, une sensation de quelque chose d’inachevé. Cette raideur est sans doute l’héritage de cette époque ancienne. L'empreinte qu'aura laissée l'apparente absence de choix, de projet de vie. La trace de cette résistance farouche à m'engager dans n'importe quel projet de vie. Comme si le corps, même libéré des tâches physiques, conservait en lui une trace de cette lutte contre la fatigue. Une résistance qui, avec le temps, s'érode. Je me suis soudain mis à penser aux falaises d'Étretat, en Normandie, dont j'ai appris récemment que le calcaire qui les constitue est en réalité un agglomérat de milliards de minuscules organismes. J'ai pensé à toute cette vie qui s’est déposée là inexorablement, prodiguant ainsi comme une idée de patience à la falaise même. Patience qui, de nos jours, poussée sans doute à bout par l'érosion des pluies acides, s'écroule par pans entiers. Et encore maintenant, à ce moment même, en faisant un travail tellement différent, enseigner, il arrive que l’épuisement surgisse d’un coup, sans prévenir, comme une réminiscence de ces années où je portais plus que je n’écrivais.|couper{180}

Carnets | Atelier

9 mai 2025

Il est difficile de parler, à un moment ou un autre, de ce journal, sans retomber sur les traces, déjà anciennes, d’un propos que j’aurais tenu, mais qui s’estompe dans les méandres incertains de la mémoire, comme tout ce qui m’échappe, désormais. Il est difficile, disais-je, de contourner la question des religions — cette persistance, presque séculaire, dans les replis de l’histoire, ce tissu nerveux qui s’étire, fragile, à l’orée du siècle —, et plus encore d’ignorer le catholicisme, qui survit, malgré l’abandon, la décrépitude des pratiques, dans l’esprit même d’un monde qui se défait de ses attaches, peu à peu. Ce que j’en pense importe peu. Qui suis-je, en somme, pour émettre le moindre jugement sur cette ferveur qui me semble irréelle ? Je ne suis rien, en ce sens que devenir quelqu’un ou quelque chose ici-bas requiert de s’inscrire dans le jeu complexe des rapports humains, des gestes appris, des courbettes et des effusions sociales dont je suis, par nature, disqualifié. On y voit comme un vestige de ce que nous fûmes, avant l’effritement, quand l’ordre commun dictait la marche et l’ordonnance des jours. Mais tout ce vacarme pour un nouveau pape m’étonne. Hier soir, je me suis pris à compter tous les papes que j’ai vus passer depuis ma naissance. Huit. Huit papes en soixante-cinq ans, soit le double pour quelqu’un né en 1900. Ce chiffre m’a laissé songeur. Je suis resté, immobile, entre 18 h 45 et 19 h 00, l’heure où, comme chaque soir, je sors de la maison pour donner à manger au chat. J’en suis venu à penser que les papes étaient devenus des figures obsolètes, consommables, soumis à la dégradation programmée, comme tout ce qui nous environne depuis que le monde s’est engagé dans la voie rapide du capitalisme productiviste. Rien de surprenant, finalement, si nous en augmentons le nombre à proportion que la crédulité se dissipe, laissant la place à cette foi réduite à l’état d’ombre, un résidu, peut-être, d’une humanité qui se cherche encore. Car comment croire en Dieu, aujourd’hui. Après Auschwitz, après toutes les guerres entraperçues, après le Biafra, après Gaza, après l’Ukraine après tant d'images résiduelles toutes plus sordides les unes les autres Comment envisager ces actes, ces gestes sans nom, sous le regard impassible de ce Dieu silencieux. Je m’interroge, et cette interrogation, à peine formulée, évoque déjà la nostalgie d’une croyance naïve, celle de l’enfance, où le monde s’expliquait encore par des récits anciens, intangibles, sans appel. Hier, en voyant cette liesse diffuse, sur l’écran — ici, dans ce coin reculé où les voix résonnent faiblement, où les mouvements collectifs semblent se diluer dans l’air épais du soir —, j’ai pensé au mot tendreté. Non pas la tendresse, mais cette malléabilité de la chair, cette capacité de se laisser attendrir par le choc répété, comme la viande que l’on frappe pour la rendre plus souple. L’écran, lui, diffusait cette clameur continue, assourdissante, qui traversait la pièce jusqu’à la porte de l’atelier, restée ouverte, le temps d’aller nourrir le chat et de jeter un œil distrait à la floraison déclinante du jasmin. Cette effusion m’a suivi comme un caniche vieux et déglingué, l’une de ces bêtes que les vieilles dames tiennent en laisse, à la sortie de la messe, avec ce parfum de cachous Lajaunie, d'eau de Cologne et de pastilles Vichy qui s’accroche aux vêtements. L’écran, les hourras, cette ferveur brutale et télévisée m’ont évoqué des coups portés sur un blanc de poulet, cette percussion répétée qui finit par affaisser la fibre et l’amollir. C’est là, après ce mot de tendreté, que j’ai ressenti la compassion. Compassion et tristesse insondable mêlées. Une émotion déroutante, moi qui ne suis pas croyant pour deux sous. Un sentiment qui s’est superposé à cette solitude que je sais aiguë, la certitude que je ne retrouverai jamais l’empreinte crédule de mes cinq ou six ans, quand, pour la première fois, je me suis glissé au catéchisme, sans en parler à mon père, juste pour rejoindre les copains — sans conviction, mais pour appartenir, un peu.|couper{180}

Carnets | Atelier

04 mai 2025

Rien écrit depuis deux jours. Littéralement avalé par le code. Puis ce message étrange, signé D. M’était-il adressé ? Rien n’est moins sûr. Il disait qu’il allait renoncer, que ça finirait en juin. J’ai pensé à L’Âge de cristal, ce vieux film, ou une série — où l’on disparaît à trente ans pour ne pas peser sur la communauté. Pour renvoyer cette image : celle d’une jeunesse perpétuelle, sans faille. Tout ce qu’on a pensé un jour, dans un roman de science-fiction ou dans la banalité du quotidien, finit par advenir. Peut-être pas vraiment : juste à l’état de possibilité. Dans un repli de ce que nous appelons, pour nous rassurer, le réel. De mon côté, la trouille de devenir "marteau", comme dans la chanson. Et cette certitude, en me réveillant ce matin, revenue une fois de plus : celle d’être exactement à la lisière — entre l’idiotie la plus crasse et le génie. Une frontière. Une ligne de crête qui revient chaque nuit, peu avant l’aube. Un combat intérieur, renouvelé, dans un décor de cirque romain. Je ne sais plus si je suis gladiateur, lion, ou simple spectateur sur les gradins. Mais le pouce, toujours, descend. Et puis la sensation : une dévoration ou une trempe, l’une ou l’autre, toutes deux sauvages. Et le pire, c’est que m’en souvenir me plaît presque. Castaneda dit qu’en récapitulant on peut rejoindre le point, le nœud, où l’énergie de vivre s’est figée. Je n’ai jamais douté que cette phrase dise vrai. Elle est peut-être, à elle seule, à l’origine de ce journal. Suis-je parvenu à récupérer cette énergie ? À retrouver le désir ? Je ne crois pas. Peut-être que je ne l’ai jamais compris, ce désir. Qu’il est resté bloqué, lui aussi, dans une version basse, dégénérée, de l’obstination. Récapituler, maintenant je le comprends, c’est écrire. C’est saisir une trace, un écho d’une souffrance traversée. Et craindre son retour. Ou bien désirer son retour. Car à terme, rien ne semble plus vrai, plus réel, que cette souffrance. C’est elle le critère. La carotte et le bâton à la fois. Écriture, récapitulation — peu importe le mot. On espère une délivrance, mais ce qui vient, c’est une fatigue. Une usure. L’inverse de la joie, de l’enthousiasme espéré. Ce qui reste, c’est une séparation acceptée, un isolement choisi. Mais la récapitulation, chez moi, est une forme dégradée. Une caricature. Une rumination. Peut-être parce que l’acte — ce que j’appelle l’acte — n’est qu’un prétexte. Et qu’il exige un genre de courage dont je ne dispose pas. L’amour me manque. Je reviens toujours à ce constat, chaque jour un peu plus net. Et ce manque est devenu un trou noir. Il attire tout ce qui passe dans sa périphérie. Et pourtant, m’offrirait-on tout l’amour du monde que je ne saurais quoi en faire. Je le trouverais insupportable, probablement. Plus jeune, j’avais peut-être l’intuition de ce manque ontologique. Je tentais de le compenser par une générosité excessive, factice. Une posture qui me dégoûtait, mais que je ne cessais de rejouer. Comme pour la pousser à bout, à l’absurde. Cela explique les replis soudains, les abandons, les fuites. La honte, surtout : celle d’avoir joué un rôle douteux face à des personnes simples, naïves peut-être, mais capables d’aimer réellement. Des gens qui n’avaient pas envie de chercher midi à quatorze heures. C'est ainsi que se construit cette incapacité, en la confrontant sans cesse à la capacité des autres. Que cette dernière soit avérée ou non importe peu. D’où cette culpabilité ensuite. Une forme de trahison sacrée. Comme si j’avais transgressé un tabou. Ne pas croire au ciment de l’espèce : l’amour. Et puis, hier, cette image. Dans la cour. S. avait acheté une nouvelle plante grimpante pour combler l’espace entre deux jasmins. De petites fleurs bordeaux, minuscules vasques. L’orifice sombre, entouré de dentelures comme celles d’un tournesol. Je fixais une de ces fleurs et elle grandissait. Grossissait. Elle devenait gigantesque. J’y voyais mon propre trou noir, là, matérialisé sous forme végétale. Je n’éprouvais rien. Ni amour, ni attendrissement. Juste une observation clinique : une chose, probablement moi, allait être absorbée par cette plante. Et ce n’était pas plus grave que d’aller faire les courses après en avoir écrit la liste.|couper{180}

Lectures

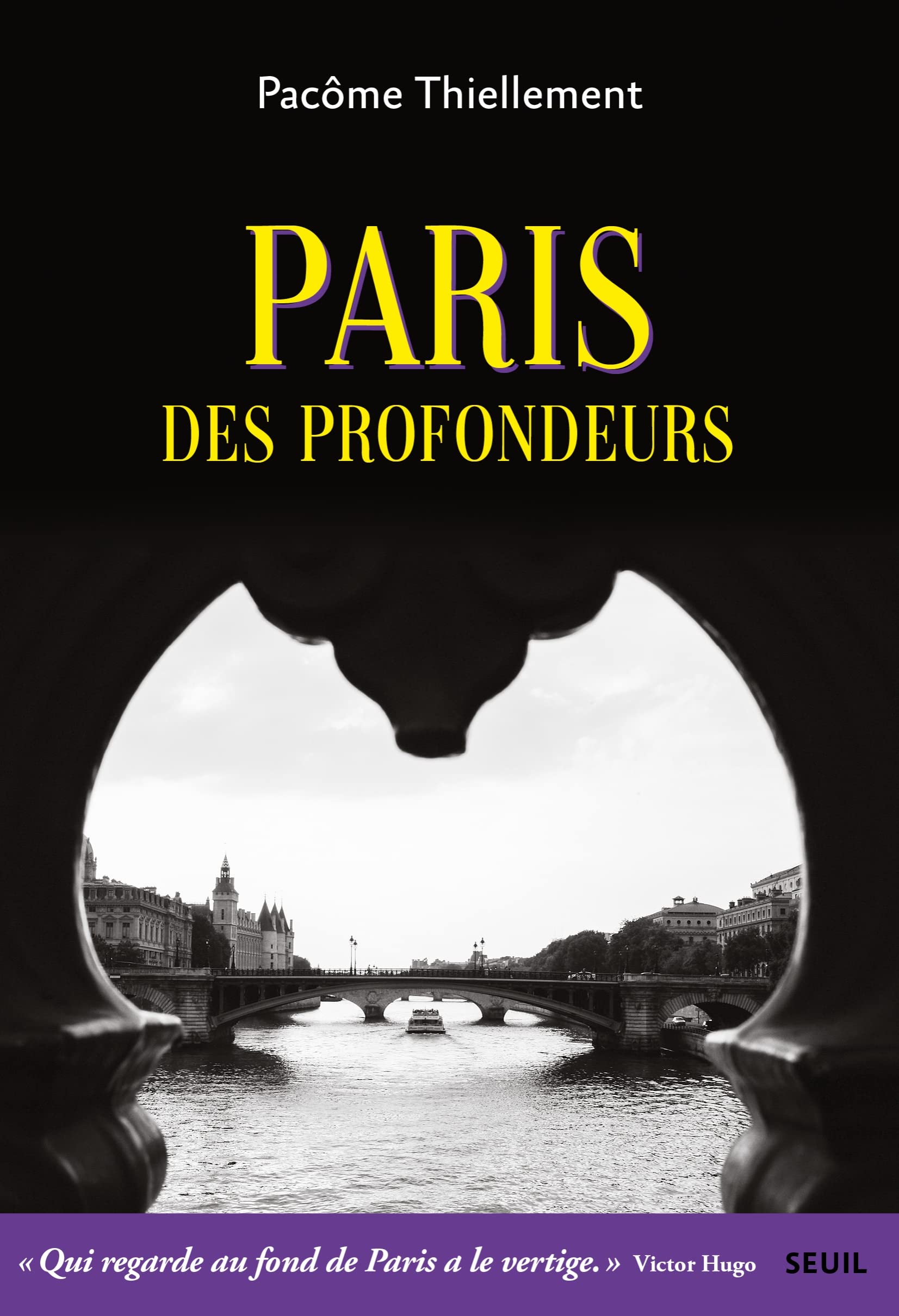

Paris des profondeurs

Ce n'est pas un livre, au sens commun, que Pacôme Thiellement nous livre. Ce serait plutôt un registre parcellaire de ce qui, à Paris, échappe à la détermination rationnelle, une exploration des couches inférieures où s’agglutinent les scories de l’histoire. On n’arpente pas ici l’ensemble des édifices ou des voies ; on tente de cerner, par recoupements, ce qui persiste, à bas bruit, dans les interstices. Ce qu'établit Paris des profondeurs, c'est une coupe à travers les sédiments, une tentative d'arpenter l'épais matelas des faits recouverts, un inventaire de ce que l'usure du temps n'a pas entièrement emporté. La méthode de Thiellement procède par relevés successifs, attentifs à l'éphémère, à ce qui, de l'événement, n'a laissé qu'une rumeur, une scorie. L'espace n'est plus un plan, mais un empilement de strates disjointes, un dépôt irrégulier de traces humaines éparses. À l'arpentage classique succède la prospection à l'aveugle, l'exploration de l'angle mort. Thiellement travaille à rebours de la lecture patrimoniale. Ce qu'il conserve, ce n'est pas la splendeur, mais l'inaperçu, l'insignifiant déposé par les existences secondaires. Les figures convoquées — Artaud, Nerval, Debord — ne sont pas des ornementations savantes, mais des points d'arrêt où l'histoire échoue à se résorber. Ce sont des émanations, des persistances du révolu dans le tissu actuel. Elles ne valent pas par le commentaire qu'on pourrait en faire, mais par la tension qu'elles maintiennent, contre toute dissolution, avec le temps qui passe. L'écriture, dans ce livre, refuse la linéarité. Elle éprouve la discontinuité du sol sous ses pas. Thiellement ne construit pas un système ; il prospecte, enregistre, suspend l'interprétation. Ce qui intéresse, c'est moins le contenu des traces que leur capacité à déjouer l'effacement, à subsister au bord de la perte. Ce n'est ni un livre de souvenirs, ni une célébration nostalgique. C'est, à proprement parler, un travail de maintenance : maintenir au plus près de leur point de disparition les miettes du passé récent. Un éloge non de la conservation muséale, mais de la survie précaire. Ainsi procède Thiellement : il arpente, note, tente de sauver par la parole écrite ce qui, sans elle, sombrerait sans bruit dans l’oubli total. Pacôme Thiellement, né en 1975, s'emploie à cartographier ce qui, du réel contemporain, résiste à l'explication. Ses livres relèvent d'une archéologie oblique : séries, mythes, traces dispersées, voix mortes. Paris des profondeurs poursuit ce travail : tenter de saisir, dans les plis du monde visible, ce qui s'attarde, persiste, échappe.|couper{180}

Carnets | Atelier

Tout a déjà eu lieu

Une scène, avec six voix qui ne disent jamais tout à fait la même chose. C’est une histoire d’après, un moment figé, ruminé, ressassé, disséqué jusqu’à ce qu’il parle autrement. 1. Après l’amour, ce qui survient ne tient pas du vide, encore moins du soulagement. C’est une saturation. Une évidence lourde, familière. Ce que je ressens alors, ce n’est pas la chute — non, c’est le retour. Le retour à la condition. À ce qu’on est, ce qu’on fut, ce dont on ne s’est jamais départi. Il y a le corps, détendu, presque hébété. Il y a l’autre, à côté, qui dort peut-être, ou qui fait semblant. Et il y a cette pensée, brutale, sans ornement : je ne suis pas d’ici. Je n’ai pas de lieu à moi. Je n’ai pas de sol natal auquel je puisse m’arrimer. Je le répète en silence, cette phrase d’abord nue, puis chargée de couches, d’années, de boue : Je n’ai pas de chez moi. Ce n’est pas l’aveu d’un homme perdu mais d’un homme né sans royaume, sans garant. Je me lève, je dis que j’ai soif, pour remettre un peu d’ordre dans l’appareil du langage. Le mécanisme est ancien : nommer pour tenir. Boire pour feindre la nécessité. Traverser la pièce comme on traverse un siècle. Dans la cuisine, l’odeur. Pas la sienne — la nôtre. Celle de la chair. Et ça me ramène, irrémédiablement, à ce que j’ai connu : les corps de mes parents, de mes frères, de ces femmes traversées, toutes aussi étrangères que nécessaires. Chaque lieu d’amour fut un lieu de passage. Jamais une demeure. Je bois lentement, comme on rallume une vieille forge. Puis je retourne m’allonger, en pensant aux livres que j’ai laissés, aux carnets jamais remplis, aux idées mortes. Le sommeil me prend au moment exact où la mémoire allait creuser plus loin. Au matin, elle me touche. Me baise. Elle est chaude, ardente, présente. Mais moi, je suis dans une autre strate. Je ne l’ai pas rejointe. Je bois mon café. Je tente de faire surface. Elle parle, elle attend. Et moi, je sens, à peine perceptible mais indiscutable, la chose — pas la pieuvre — non : le poids. Celui qu’on reçoit, toujours, quand on n’a pas su s’appartenir. 2. Après l’amour, j’ai eu cette impression d’effondrement. Ce n’était pas la première fois. Toujours ce même sentiment, presque mécanique, de vide. Ni dégoût, ni tristesse. Plutôt un retrait, une distance qui s’installe d’un coup. Je regardais le plafond. Elle dormait ou faisait semblant. J’ai senti que je n’avais plus rien à faire là. Je me suis levé, j’ai dit que j’avais soif. Ce n’était pas vrai. J’ai juste eu besoin d’un geste, d’un mot. De retrouver une forme de contrôle, une place dans la scène. J’ai traversé la pièce lentement. J’ai pensé à prendre mes affaires et partir. Mais je n’ai pas bougé. Je n’avais nulle part où aller. C’était chez elle. Ce n’était pas chez moi. Je n’ai pas de chez moi. Je suis allé dans la cuisine. J’ai bu un verre d’eau. L’odeur de la chambre me suivait. Mélange de sueur, de liquide, de draps. J’ai pensé à d’autres nuits, d’autres corps. Toujours la même issue. L’impression d’avoir laissé quelque chose, ou d’en avoir été vidé. Je suis revenu. Je me suis allongé à côté d’elle. Sans la toucher. Je me suis répété cette phrase : je n’ai pas de chez moi. Elle est restée longtemps dans ma tête. Je ne sais pas si je me suis endormi ou si j’ai juste cessé de penser. Le matin, elle m’a touché. Elle voulait encore. Elle m’a enlacé, m’a embrassé. Je ne ressentais rien. Elle disait que je ne l’aimais pas comme elle, que je n’étais pas assez là.Dans la cuisine, pendant que je buvais mon café, j’ai eu cette image : une pieuvre. Quelque chose de mou, de collant, posé au milieu, avec ses ventouses, ses tentacules. Je ne sais pas d’où elle venait. Mais elle était là. 3. Après l’amour je me suis senti vidé. Pas triste. Pas heureux. Un peu vaseux. J’ai regardé le plafond. Il y avait une tache d’humidité, fine, presque décorative. Elle dormait ou faisait semblant. Il y avait une odeur. Pas mauvaise, mais forte. Un peu acide. J’ai dit : j’ai soif. Je n’avais pas soif. Je voulais juste dire quelque chose. M’entendre. Reprendre pied. Je suis allé dans la cuisine. Il y avait un verre propre à côté de l’évier. L’eau avait un goût métallique. Je suis revenu. Je me suis recouché. Le matelas faisait un bruit d’air comprimé. J’ai pensé : ce n’est pas chez moi. J’ai pensé : je n’ai pas de chez moi. La phrase est restée. Comme une chanson lente. Elle est devenue plus importante que tout le reste. Je me suis endormi. Le matin, elle m’a serré fort. Elle m’a embrassé dans le cou. Elle m’a dit : tu ne m’aimes pas assez. Elle m’a regardé très longtemps. Dans la cuisine, pendant le café, j’ai vu un truc. Un machin. Une forme. Comme une pieuvre. Elle ne bougeait pas. Mais elle était là. 4. Après l’amour, c’est curieux, il n’y avait rien. Pas même de vide. Une sorte de flottement léger, pas désagréable, mais sans attrait non plus. Il aurait fallu un mot pour le dire, mais aucun ne convenait vraiment. À la place : une impression de chute. D’une certaine hauteur. Pas très haute, mais quand même. Une chute douce, comme dans un rêve où l’on tombe au ralenti, sans panique ni cri. En bas, le sol. Ordinaire. Sec. Pas d’impact spectaculaire. La femme dormait. Ou faisait semblant. Il y avait une ambiguïté dans son immobilité. L’air était un peu lourd, mais c’était peut-être dû à la nuit, à l’humidité, ou simplement à l’histoire. L’histoire entre eux deux, s’entend. Il se leva. Prétexta qu’il avait soif. Cela semblait acceptable. Il aurait pu ne rien dire, mais il tenait à justifier son déplacement, comme pour prouver qu’il était encore là, qu’il faisait partie de la scène.Dans la cuisine, il but un verre d’eau. Un verre simple, transparent, rempli à moitié. L’eau était tiède. Il revint dans la chambre. S’allongea. Tenta de retrouver une position. Ça sentait un peu — disons : un mélange de draps, de corps, de fatigue. Ce n’était pas chez lui. Il se répéta cette phrase : je n’ai pas de chez moi. Elle lui parut soudain très intéressante. Il la creusa mentalement, comme on explore une galerie souterraine. Mais juste au moment d’y voir quelque chose, le sommeil l’attrapa. Le matin, elle se montra expansive. Il fallait répondre à cela. Il le fit plus ou moins. Elle l’enlaça, le frôla, le toucha avec beaucoup de volonté. Lui pensait à son café. Et puis, au centre de la cuisine, il remarqua une chose. Quelque chose qui n’était pas là la veille. Une sorte de masse, informe, avec des tentacules. Il n’en parla pas. Ça n’aurait pas changé grand-chose. 5. Après l’amour je ne vaux plus rien, disais-je, mais ce n’est pas tout à fait cela : c’est qu’il ne reste rien de moi, ou peut-être que le peu qui reste, ce reste informe et suspendu, n’est plus tout à fait moi, mais une vapeur, une conscience défaite, un reste d’homme qui dérive, nu, parmi les bêtes du Bardo — non pas les figures effrayantes des fresques tibétaines, mais des monstres d’aujourd’hui, faits de néons froids, de draps froissés, d’odeurs acides. Je flotte, sans agrément ni douleur, sans feu ni paix. C’est une chute, longue, très lente, comme celle des corps dans les rêves où l’on sait qu’on va mourir mais où l’on meurt sans cri, sans violence, avec cette étrange docilité de l’esprit qui abdique. Je tombe, donc, et j’atterris. La terre est là, quelconque, grise. La femme dort, ou feint. Il y a, dans le grain de l’air, une densité que la pénombre seule n’explique pas — quelque chose d’inexprimé, peut-être d’attendu, qui pèse plus lourd que le silence. Je me lève, et le dis. Que j’ai soif. Je le dis non pour elle mais pour moi, pour me réentendre, pour retrouver la tonalité exacte de ma voix, comme on vérifie que l’on respire encore après l’accident. J’aurais voulu, oui, saisir mes vêtements, partir, m’enfuir, claquer la porte blindée comme on claque la fin d’un chapitre. Mais je ne sais pas où aller. Je bois un verre d’eau dans une cuisine étrangère. Je reviens. L’odeur des corps, des fluides, de la fatigue, me prend à la gorge. C’est chez elle, pas chez moi. Mais ai-je seulement un chez-moi ? Je creuse cette phrase en moi : Je n’ai pas de chez moi. Elle s’approfondit, elle descend loin, et juste au moment où elle touche quelque chose — le noyau, le point obscur, le secret — le sommeil m’emporte comme une marée sale. Et puis vient le lendemain, le retour du jour, du café, de la parole. Elle m’aime, elle le dit, elle me le montre, elle me le donne, elle me prend. Mais son amour me fane. Il me donne un rôle que je ne peux plus tenir. Elle me touche, me frôle, m’enlace, me baise. Je veux juste boire mon café seul, mais déjà je sens que je ne vaux plus rien à ses yeux si je ne l’aime pas comme elle l’exige. Et là, dans cette cuisine, il y a quelque chose. Quelque chose qui n’était pas là avant. Un amas. Une masse. Une créature. Une pieuvre, disons. Un genre de pieuvre immense, invisible sauf à moi, qui darde ses tentacules, qui aspire ce qui reste de suc vital, qui pompe, qui s’étire, qui colle. Et je me tiens là, encore nu sous ma chemise, et je sens que ce jour aussi, il faudra le traverser. 6. Après l’amour, il n’y avait plus rien. Rien que le vide béant de l’accompli. Un gouffre suintant. Le souffle me manquait, non par fatigue mais par effroi.J’étais tombé. Jeté à bas comme un animal qu’on égorge. Son corps à côté du mien. Ouvert, humide, offert, déjà refermé. La chambre était une fosse. Le lit, un charnier chaud. Elle dormait — ou se retirait, comme font les dieux quand ils vous laissent seul avec la profanation. Je me suis levé. Mon sexe encore poisseux. Ma bouche pâteuse. J’ai dit : j’ai soif. Mais ce n’était pas la soif du corps. C’était celle de la présence. D’un sens. J’ai bu de l’eau comme on boit du sang tiède, pour croire encore à une substance. Je suis revenu. L’odeur m’a repris. Odeur de foutre, de salive, de nuit. Pas chez moi. Pas d’endroit où m’ancrer. Rien. Je n’ai pas de chez moi. Je suis à la dérive entre les cuisses de toutes, sans mémoire, sans trace. Et puis ce moment. Ce basculement. Je m’allonge à nouveau. Je ferme les yeux. Mais c’est là que ça monte. Ce cri muet. Cette bête. Un monstre. Une pieuvre. Elle n’était pas image. Elle était. Avec ses ventouses. Elle suçait tout ce qu’il restait de moi. Mon désir. Ma raison. Mon nom. Et j’ai sombré. Le matin, elle m’a pris encore. Elle a voulu me recouvrir. Mais j’étais déjà disparu.|couper{180}

Lectures

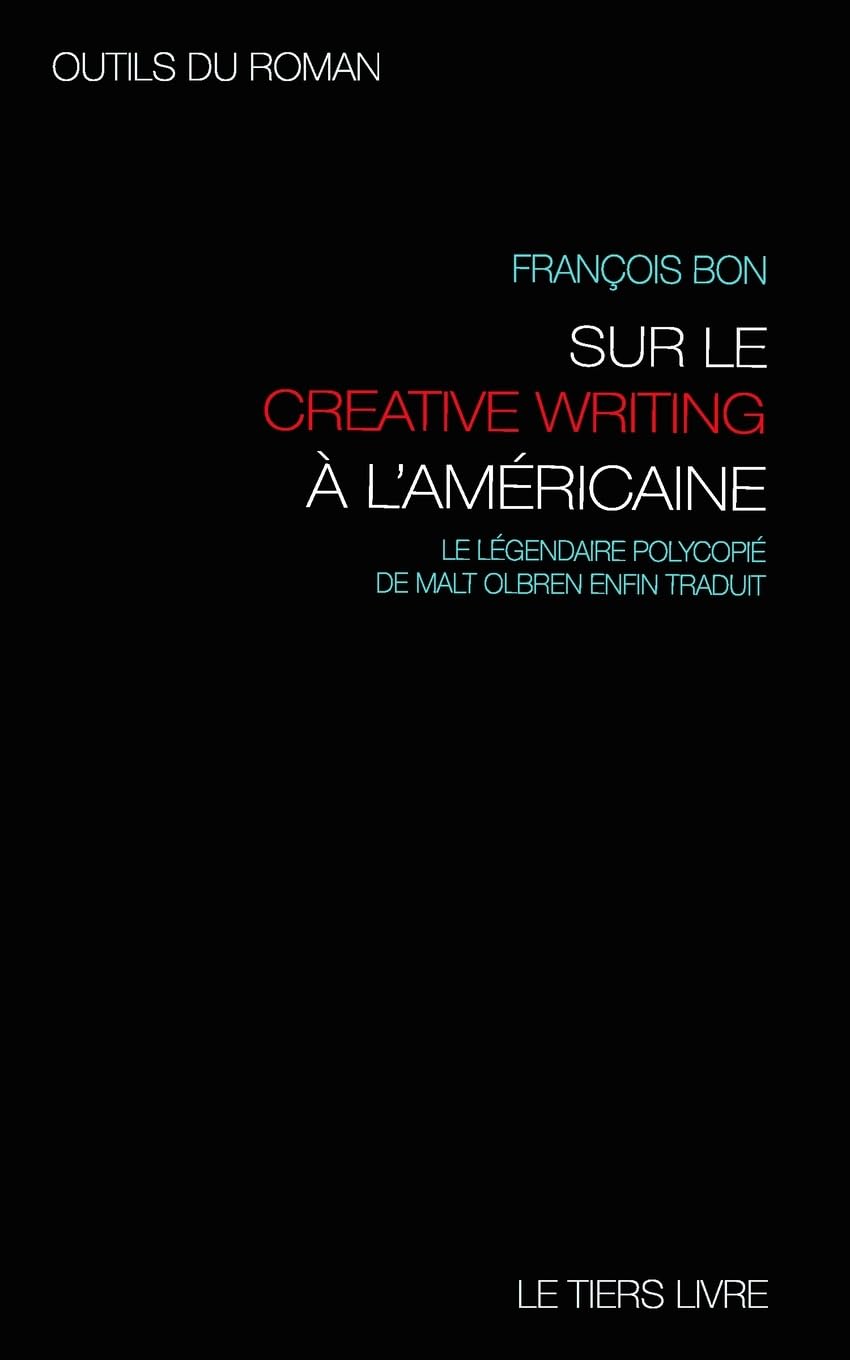

Outils du roman : une boite à malices.

Fausse notice, vrais effets Un jour, j'ai reçu ce petit livre noir, et j'ai souri. Une couverture presque anodine, une promesse ambiguë. Il venait de quelqu’un que je connaissais à peine. Je l’ai ouvert avec cette méfiance amusée qu’on réserve aux objets suspects — mais il m’a vite attrapé par le col. Ce livre, ce n’était pas un manuel. C’était une boîte à malices. Un faux auteur, un faux guide, un vrai vertige. Et surtout, une sacrée leçon de désapprentissage. J’ai ri. Puis j’ai noté. Beaucoup. Ce livre ne s’oublie pas. Il s’incruste. Il s'appelle Malt Olbren. Un nom fabriqué pour être flou, comme un personnage secondaire dans un polar suédois. Il aurait écrit un ouvrage introuvable, A Creative Writing No-Guide, traduit par un certain François Bon. Bien sûr. Tout cela est trop bien ficelé pour être honnête. Car Outils du roman n'est pas un manuel. C'est un miroir déformant, un leurre, une feinte. Une anti-méthode qui se moque des recettes tout en les triturant — pour rendre à l'écriture ce qu'elle a de plus instable : sa propre nécessité. "Le roman ne s'apprend pas. Il se travaille." Et si on ne peut pas l’apprendre, alors on s’y essaie. On tourne autour. On bricole. Ce livre est fait de ces gestes-là : entre l’écharde et l’enclume. Je ne peux pas dire que je viens de Truby — je l’ai à peine feuilleté. Mais j’en ai lu assez pour sentir la différence. Et pourtant, à la lecture d’Olbren, une sensation de sablier renversé. Parce que François Bon ne propose pas une alternative. Il propose une brèche. Plus de ligne droite. À la place, des angles morts. Des phrases qui tombent de travers. Des constructions qu'on n’ose pas redresser. Une langue qui flanche, qui cherche, qui improvise. C’est dans cette faille que l’écriture respire. "L’écriture commence quand on arrête de vouloir faire du bon." C’est peut-être cela, l’effet le plus puissant de ce petit manuel-chimère : donner envie d’échouer avec panache. Ce n’est pas un bric-à-brac pour autant. C’est une constellation d’idées, d’exemples, de fragments à agiter comme des fioles dans un laboratoire. Il y a là une poétique de la tension. On sent que Bon — ou Olbren, peu importe — a trop vu de manuels pour encore y croire. Ce qu’il cherche, ce sont les coutures. Les points de rupture. Ce moment où le texte devient autre chose qu’un texte. Une poussée d’ombre. Une embardée. Je suis revenu plusieurs fois à certains passages. Celui sur les scènes d’ouverture. Celui sur les personnages flous. Celui sur les phrases trop bien foutues pour être honnêtes. Ce livre est un atelier ambulant : on peut y revenir les mains sales, on y trouve toujours un chiffon, un outil. "Le roman, c’est d’abord une langue." Pas un personnage. Pas une intrigue. Une langue qui cherche son ossature. Ce que Bon propose, c’est de se laisser contaminer par elle, et non de l’asservir. Écrire avec elle, non contre. On referme Outils du roman avec une envie tenace. Pas d’écrire un roman, non. D’écrire tout court. De se risquer. De recommencer. D’habiter ses phrases comme des pièces qu’on aurait construites soi-même. Ce n’est pas un livre. C’est un compagnon de route, un peu râleur, un peu moqueur. Il ne vous explique rien, mais il vous regarde faire. Et il hausse un sourcil. "Rien ne remplace le temps passé avec la langue." Alors on s’y remet. Avec un peu de honte, un peu de feu. Et ce foutu chat qui, pendant qu’on écrit, vient renverser la tasse de café sur les notes. Un guide qui désapprend Je n’avais pas prévu d’ouvrir ce livre ce jour-là. Il était là, posé, petit, noir. Je l’ai ouvert sans attendre quoi que ce soit. Il n’y avait pas de promesse. Juste une absence bien taillée. C’est cette absence qui m’a tenu. On cherche des outils parce que le doute est trop vaste. On veut construire sur du stable. Mais il n’y a rien de stable ici. Ce livre, Outils du roman, ne propose pas de méthode. Il laisse des traces, des effondrements. Il parle comme quelqu’un qui ne croit plus aux recettes mais qui continue, quand même, à cuisiner. Malt Olbren n’existe pas. Ce n’est pas grave. Il fait le travail. Un faux nom pour une vraie tension. Le nom d’un homme qui aurait vu trop de romans, trop de structures, et décidé que la seule manière de transmettre, c’était d’effacer la main qui transmet. "Un guide qui désapprend." Ce livre ne vous explique pas. Il vous désarme, puis vous regarde faire. Il n’y a pas de direction. Seulement des découpes. Des morceaux. Ce que vous gardez, c’est ce qui résiste. Ce qui glisse entre les doigts. La langue s’enroule sur elle-même, comme un fil qu’on tire à vide. L’écriture se trouve là où l’on échoue avec précision. Des notations, pas des consignes. Des angles, pas des systèmes. Une rumeur de phrases, comme un carnet de bord jeté par-dessus bord. Vous écrivez pour rester à flot. Rien n’est solide, sauf ce qui vous revient en tête une fois le livre refermé. "Ce qui reste, c’est ce qu’on n’avait pas prévu d’apprendre." Il reste un goût. Une phrase. Un découragement productif. Ce n’est pas rien. C’est le minimum pour continuer. Et continuer, c’est déjà écrire. Pas besoin de plus. Petit traité de désorientation Un manuel d’écriture, ça devrait dire comment faire. Outils du roman ne fait pas ça. Il ne donne pas d’outil, ou alors des outils cassés, déformés, irréversibles. Et c’est pour cela qu’on y revient, comme à un livre dont la langue cherche moins à nous guider qu’à nous désorienter. C’est un livre qu’on lit à rebours, ou à côté. Une errance productive. À quoi on s’attendait À des conseils. À une méthode. Peut-être à une voix rassurante. On avait imaginé des entrées nettes, des solutions. Mais ce qu’on découvre, c’est un espace sans clôture. Un livre qui se construit comme un chantier laissé ouvert, sans rubalise, avec des fondations pleines de trous. Ce qui nous a troublé Pas d’ordonnancement. Pas d’index. Des textes qui tournent, qui s’observent, qui recommencent. Ce n’est pas de la pédagogie, c’est une méditation. Chaque fragment semble écrit depuis un échec d’écriture. Et c’est ce qui lui donne son poids. "Là où je ne sais pas écrire, c’est là que j’écris." Ce qu’on a gardé Des éclats. Des formules qu’on n’explique pas mais qui collent. L’image du roman comme outil qui ne sert pas. Le doute comme méthode. Le faux comme matériau légitime. Ce qu’on garde, c’est la position de lecteur déplacé, décentré. Ce que ça a déplacé Notre idée de ce que veut dire “écrire un roman”. L’envie de structure devient envie de friction. L’idée d’histoire glisse vers celle de geste. L’écriture ne mène plus quelque part. Elle tourne, creuse, désoriente. Elle attend d’être surprise par elle-même. Pourquoi on le relira Parce qu’il n’a pas été écrit pour nous apprendre à faire. Mais pour nous rappeler comment on pourrait, malgré tout, recommencer. Ce n’est pas un guide. C’est une chambre d’échos. Et certains jours, elle résonne plus fort que d’autres.|couper{180}

Carnets | Atelier

Figures absentes

première trame, issue de la réecriture , un voyage au travers de figures absentes Je suis dans le train, quelque part entre Lyon et Paris. Le wagon tangue doucement, les fenêtres laissent filer un jour indistinct, tremblant. Sur ma tablette, les textes écrits l’an dernier s’alignent comme une vieille comptabilité. Je les relis, un à un. Ce que j’ai voulu dire, je l’ignore encore. Ce que j’ai dit, je commence à le deviner. À l’époque, je n’entendais rien. Je tapais dans l’urgence, comme on creuse dans la terre trop dure pour y planter un nom. Aujourd’hui, la terre s’est ameublie. Quelque chose pousse. Des formes que je n’avais pas nommées s’installent à l’intérieur du texte. Les figures absentes. Les pères. Les morts. Ceux qui n’ont pas eu lieu. On écrit chaque semaine, presque machinalement. Il faut produire. Répondre à la consigne. S’arracher un bout d’histoire, d’enfance, d’imaginaire, parfois au prix d’un effort minime, d’un abandon plus souvent. On suit le fil ténu d’une idée — un visage, une voiture, une guerre, un lieu traversé mille fois — sans trop se soucier de sa destination. Le texte vient vite, comme à la dérobée. Il ne s’agit pas de bien écrire. Il s’agit d’écrire, c’est tout. On ne sait pas ce que l’on dit de soi en écrivant cela. Il y a la voix de l’exercice, la voix du groupe, et par-dessus tout la voix intérieure, qui parle un peu à côté. Une surdité volontaire. Une naïveté presque féconde, faite d’élans brouillons, de voiles tendus devant le sens. L’écriture ne cherche pas à éclaircir. Elle masque davantage qu’elle ne révèle. C’est dans la relecture qu’un autre regard devient possible. Le regard de l’après-coup, celui qui saisit la trame sous le tissu, qui reconnaît les motifs répétés, les failles insistantes. On s’aperçoit alors qu’on n’écrit pas seulement ce qu’on veut écrire. On écrit ce qui doit l’être. Et qu’à chaque détour, dans le détour même, quelque chose de nous cherche à se dire — sans que nous l’entendions encore. Johannes Musti Johannes Musti est une silhouette à peine esquissée dans le paysage familial, une présence dont l’absence même constitue la matière du récit. Il est une figure paternelle originelle, un "petit père" à la fois lointain et essentiel, dont les traces ne survivent que dans la rumeur familiale et quelques objets épars. C’est un nom que je m’efforce d’écrire, de maintenir à la surface de la mémoire, pour qu’il ne disparaisse pas tout à fait. Johannes Musti est d’abord évoqué par une suite de suppositions : il est grand ou petit, selon l’humeur. Il quitte l’Estonie, fait un détour par Saint-Pétersbourg pour apprendre à peindre, puis atterrit à Epinay-sur-Seine pour participer à la création des décors de cinéma. Déjà là, le texte signale l’incertitude, la transmission lacunaire, la fabrique mémorielle : il boit, il a quatre enfants, il meurt. Et tout cela dans une économie narrative où chaque mot est une tentative de conjuration de l’oubli. J’éprouve la douleur de ne jamais l’avoir connu, de n’avoir que des lambeaux, des échos, des noms transmis sans récit. Il disparaît avec la disparition de ma grand-mère, puis de ma mère. Je souligne cette filiation en voie d’effacement, cette chaîne généalogique où le lien est moins une transmission qu’un oubli hérité. À 63 ans, je réalise que ce mort vit avec moi, sous mon toit. Il y a là une inversion temporelle, une cohabitation troublante entre les vivants et les morts, entre le présent et la mémoire. Johannes Musti devient une figure hantée, hantante, non pas tant pour ce qu’il fait que pour ce qu’il ne transmet pas. L’écriture de ce fragment est ainsi un acte de restitution. Johannes Musti est évoqué non pour lui-même, mais pour ce qu’il signifie : un chaînon manquant, une énigme fondatrice, un double de moi qui n’aurait pas réussi à transmettre ce qu’il a vécu. Le texte devient alors un lieu de reconstitution poétique, un tombeau de papier où je viens poser quelques mots, quelques images, pour redonner forme – ou plutôt pour maintenir ouverte la question. Vania Vania n’est pas mon grand-père, mais il l'est quand même. Il est entré dans l’histoire familiale comme un remplacement, un ajustement après le vide laissé par Johannes. Il a survécu à la bataille des glaces, c’est ce que dira la légende. Il est un petit moujik devenu barin, capitaine dans l’armée de Kornilov, il sait monter à cheval, il mange de l’ail, confectionne des pirojkis qui empestent le rez-de-chaussée et l'appartement de Varennes Chennevières. Il sent la Russie, la vodka, la guerre et l’exil. Ce n’est pas tant ce qu’il a transmis que ce qu’il a remplacé qui m’interpelle. Il est là comme un acteur de théâtre qui entre en scène en deuxième partie, endosse un rôle qu’il ne comprend pas tout à fait. Un homme venu d’ailleurs pour occuper la place laissée vacante par un autre homme disparu trop tôt. Il était fier, solide, mais sa présence racontait surtout un manque, un effacement qu’on habille comme on peut. Les familles inventent des figures pour masquer l’évidement. Sur des photographies noir et blanc, il bombe le torse. Il est à Cannes, ou Biarritz. Il a été chauffeur de taxi, pêcheur, joueur de PMU. Il avait une maîtresse. Ce genre de détails que l’on découvre plus tard, au détour d’une conversation relâchée. On construit une figure avec des anecdotes, des odeurs, des silences. Il n’a pas parlé. Comme les autres. Et moi, j’essaie de lui donner voix dans cette page. Il n’était pas mon sang, mais il a tenu le rôle. Et dans cette fiction familiale, son mutisme a fini par ressembler à une langue. Une langue perdue, que je m’épuise à traduire. Le père (dans l’étang) Il nage vers l’horizon. Chaque été, à Saint-Bonnet, il s’éloigne , lentement, jusqu’à devenir un point noir dans l’eau verte de l’étang. Il sait que nous sommes là, sur la berge, à attendre. Mais il part quand même. Peut-être parce qu'il est sûr de son côté que nous sommes là. Ce geste — cette nage vers le large, vers l’oubli — je ne l’ai compris que bien plus tard. Ce n’était pas un simple bain. C’était une manière de dire : je m’absente, je ne suis pas tout à fait là, je ne serai jamais complètement là. Mais pour cela j'ai besoin que vous soyez là. Il fume beaucoup, parle peu. Sauf quand il veut tenir un rôle. Celui qui sait. Il l'aime bien ce rôle là. Il a cette violence rentrée, celle qui vous serre la gorge. La guerre d’Algérie, on n’en parle pas. Jamais. Mais elle traversera tout. Elle pourrira tout. Le regard flou, les silences, la colère contre mes chansons de Béranger. Il préfére Brassens contre toute attente — plus difficile à jouer, plus dur à vivre. Un père qui ne dit rien, ou si peu, c'est à dire des logorhées sur son boulot, des ritournelles, on sent bien qu'il y a là dedans quelque chose de mécanique. Une sorte de fuite. Une échappée vers l'étang, la ligne d'horizon et que je n’ai appris à entendre qu’après sa mort. Comme un écho qui continue longtemps après que la voix s’est tue. Dans un sac plastique, un béret rouge, des médailles, un mot de Bigeard. C’est tout ce qu’il a laissé. Et moi, j’écris, pour que cette silhouette lointaine revienne de temps en temps vers la rive. Je ne sais pas si c'est pour la comprendre ou pour l'accepter. L’arrière-grand-père (de Bourganeuf) Je ne connais même plus son prénom. Il a quitté la Creuse à pied pour monter à Paris, dit-on. Il aurait construit un hôtel à Asnières — de ses propres mains, insiste la légende familiale, comme si les mains seules suffisaient à prouver l’existence. Il est mort le dernier jour de la Grande Guerre. C’est là que son nom s’est effacé. Mourir quand tout le monde fête la paix, c’est disparaître deux fois : d’abord du monde, ensuite des mémoires. Ce qu’il reste de lui, c’est cette marche, ce chantier, cette mort absurde. Une série d’actes sans visage. Une silhouette en marche vers l’oubli. Robert (le grand-père aux deux visages) Il racontait toujours les mêmes histoires. Des anecdotes de captivité en Allemagne, la camaraderie, les copains. Enfant, je le voyais comme un conteur jovial, entouré d’un cercle invisible de vieux amis. Il riait fort, buvait, partait en virée. Mais derrière ce masque affable, un autre Robert vivait. Celui de la cour arrière, silencieux, inquiétant. Un regard vide, presque inhumain. Des poils touffus sur le nez, une cotte noire, des gestes mécaniques. Il empilait des parpaings, rafistolait des toits de poulaillers branlants. Ce n’était plus un homme : une ombre à l’ouvrage. Il avait fui un jour. Parti acheter des allumettes, dit-on. Il est revenu douze ans plus tard. Mon père ne l’a jamais embrassé. Ils se serraient la main, comme deux ennemis en trêve, pour signaler qu’ils n’étaient pas armés. Rien d’autre. Pas un mot de trop. Entre eux, un désert. Entre eux, un silence qui ne se raconte pas. L’arrière-grand-père, lecteur de Victor Hugo Il vit au rez-de-chaussée, nous à l’étage. Chaque matin, il part à pied chercher La Montagne au village, à trois kilomètres de la maison. L’arrière-grand-père, père de ma grand-mère paternelle. Il a connu le feu du détroit des Dardanelles pendant la Grande Guerre, en est revenu avec ses livres, son dictionnaire appris par cœur, les tirades de Victor Hugo, les vers de François Coppée. Il ne croit pas aux pas de l’homme sur la lune. Il sait trop bien ce qu’est une légende. Il a épousé une Sylvestre, acariâtre et redoutée, une reine sans royaume que la vieillesse a rendue impitoyable. Depuis qu’elle est morte, il revit un peu. Il a ce calme triste des vieux hommes veufs, tenus droits par l’habitude. Son savoir pèse lourd, mais il le porte sans ostentation. Il appartient à une époque qui ne croit pas nécessaire de transmettre ce qu’elle a enduré. Alors on ne sait pas grand-chose. Mais on comprend qu’il a été un homme. Un vrai. D’avant les récits. Nous arrivons à Gare de Lyon. Le voyage s'achève. Au moment de refermer la tablette je m'aperçois que je n'ai évoqué que des figures d'hommes. Certainement le plus facile, ce qui vient en premier comme d'habitude. Au retour j'essaierai de m'atteler au plus difficile. Ce texte fait partie d'un ensemble ( voir la rubrique Agenda ) Double voyage, réecriture bookproposal figures d'absence, première trame issue de la réecriture → Accès à toutes les propositions du cycle|couper{180}