mars 2025

Carnets | mars 2025

7 mars 2025

Je ne sais pas pourquoi je pense à Gide. Si le grain ne meurt. Voilà. Forcément, je pense à la religion. Il faut donc crever pour se relier. Ce qui pourrait, avec un peu de mauvaise foi, expliquer ma fuite entre quatorze et trente ans dans le bouddhisme zen. Est-ce que ça explique quoi que ce soit ? Aucune idée. Mais ça me semble d’une logique implacable. Crever, donc. Mot d’ordre adopté à l’adolescence. Pas physiquement, tout de même. J’aurais pu me pendre, comme mon cousin B. Mais la douleur me retenait. Crever, oui, mais mentalement. Et si possible sans souffrance. J’ai donc commencé à faire n’importe quoi. De manière systématique. Une décision mûrie lentement, prise un jour de collège, après trois ans d’échecs répétés à la barre fixe. Trois ans sans parvenir à effectuer la moindre traction. Puis, un vendredi d’avril, en fin d’après-midi, enfin une réussite. Une fois, une seule, j’avais réussi à me hisser. Et tout s’était effondré. L’anéantissement de soi, c’était ça. La fin du désir, la fin de l’espoir, la fin de la peur. S’élever d’un mètre et comprendre d’un coup tout le jeu du monde. Pendant que la nature renaissait, moi, mentalement, je crevais. À quel moment les choses ont-elles commencé à m’échapper ? Dès le départ, sans doute. Je n’ai pas vraiment eu mon mot à dire. Il y avait déjà cette histoire du diable dans la peau. Une phrase lancée un jour, attrapée au vol, et restée collée comme une étiquette qu’on ne peut plus arracher. Je n’ai jamais su exactement ce que ça signifiait, mais j’en avais tiré une conclusion irréfutable : il ne pouvait pas m’attraper aux toilettes. J’ai donc pris mes dispositions. Aller souvent aux toilettes. Y rester longtemps. Ménager des retraites stratégiques. Le diable, aussi tenace soit-il, n’irait pas me chercher là. Ma mère, elle, voyait ça autrement. Un problème digestif, une nécessité d’assainissement. Il fallait me vider, me purifier, me débarrasser de ce trop-plein qui manifestement m’exaltait. D’abord par les méthodes traditionnelles : décoctions de radis noir, huile de foie de morue, traitements de grand-mère à grand renfort de cuillères en fer. Une cure sans fin. Mais rien n’y faisait. J’étais toujours là, bondissant, surexcité, insaisissable. Elle a fini par opter pour une approche plus radicale. Fenergan. Le diable n’avait peut-être pas disparu, mais moi, je dormais. Où commence l’extérieur ? Où finit l’intérieur ? J’ai toujours cru que je choisissais, au début du moins. Mais quelques doutes se sont glissés dans les interstices. La colo. Première présentation, six ou sept ans. On nous demande notre nom. Georges Clemenceau, je réponds. Rires tout autour. Pour moi, c’était un jeu, si vous étiez un animal, un objet, un président de la République. Peu de chance pourtant que je sache qui était Clemenceau. J’avais entendu le nom, il m’avait plu, je l’avais adopté. Je notais déjà que le monde extérieur, sitôt qu’il tombe sur une étrangeté, la ridiculise, et si possible l’écrase. Le premier baiser. On m’avait dit qu’il fallait mettre la langue, alors j’ai mis la langue. Personne en face. Vide intersidéral. La fille n’avait peut-être jamais entendu parler de cette histoire de langue. Moi, je n’ai pas eu cette idée-là. J’ai juste pensé : encore une interférence. Une friture sur la ligne. Quelques jours plus tard, elle trouvait ça à son goût, mais avec un autre, qui avait une mob, une bleue. Dans mon pays, on dit une bleue. L’anglais. J’avais cru possible de l’apprendre seul, en inversant le français, façon verlan. Découverte dans la douche, excitation immédiate. Je sors tester mon invention. La petite Américaine est juchée sur un palier, six ou sept mètres de haut. Je monte sur la tonnelle pour l’approcher. Jourbon nom rouma, je tente, avec l’accent des films noirs. Elle éclate de rire. J’ai pris ça pour de l’amour. Quelque chose cloche, c’est sûr. Avec l’extérieur. Plus j’y pense, plus les bizarreries affluent. Toute une cargaison d’incongruités prêtes à l’export. Et dire qu’intérieurement, aucun doute : je suis un génie. Merde. Bref, si je devais résumer ma relation à ce que je nomme l'extérieur—tout ce qui n’est pas moi—, je ne vois guère autre chose qu’un objet de souffrance. Le moi projeté dehors, à découvert, vulnérable. Comme un vêtement étendu sur une corde à linge, livré au vent, à la pluie, aux regards. Il m’a fallu des années pour cesser d’y penser, ce qui ne l’a pas empêchée d’être là, tapie dans un coin. J’avais donc un moi intérieur—stable, rassurant, compact, une forteresse en carton-pâte mais à moi—et un moi extérieur, flou, incertain, livré aux éléments. La difficulté, toujours, était de savoir lequel était le bon, le vrai, le seul et unique. Il y avait des jours où l’intérieur me semblait souverain, où je pouvais observer l’extérieur avec une indifférence stratégique, comme un territoire hostile qu’il suffisait d’ignorer. Et puis, il y avait tous les autres jours. Dans quelle mesure ai-je vraiment choisi en retour d'éprouver la sensation d'être un benêt ? Je ne me souviens pas d'avoir choisi vraiment. Peut-être que c'est comme lorsqu'on entre dans une salle à manger, que toutes les chaises sont déjà prises. On hésite, on cherche une solution, et soudain, quelqu’un vous tend un tabouret d’appoint. On s’assoit, soulagé. Ce n’était pas ce qu’on voulait, mais au moins, on a une place. Dans ce cas-là, ce n’est même plus une question de choix. Juste une manière d’occuper l’espace, de prendre la place qu’on vous laisse. Et c’est là que le malaise devient essentiel. Il est aussi essentiel pour se rapprocher du but—crever à soi-même—que pour s’en éloigner, pile au moment où l’on y touche. C’est exactement comme ça que j’en suis venu à la seule conclusion qui tienne : la seule chose vraiment amusante que je pouvais faire de ma vie, c’était écrire. C’était ça ou crever. Mais quitte à disparaître, autant choisir le stylo. Musique : The Cure, Forest. 1980|couper{180}

Carnets | mars 2025

06 mars 2025

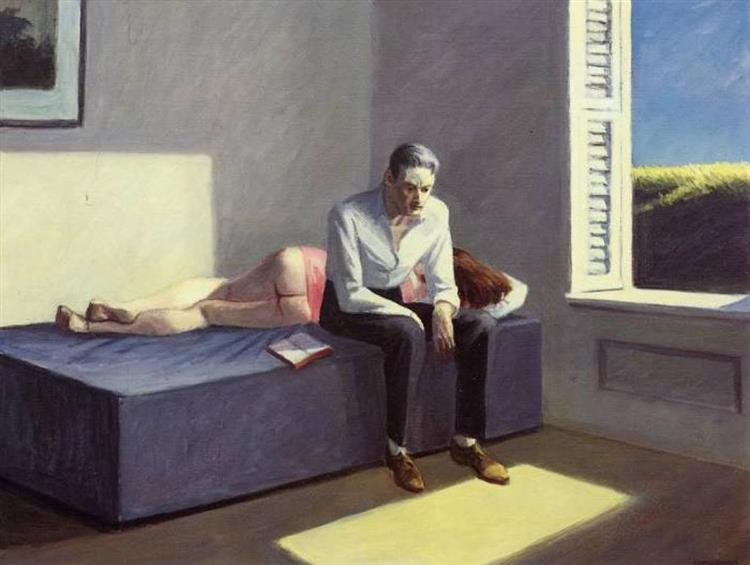

Hier soir, chez A. et L., un repas : poulet aux pruneaux, imitation coq au vin, accompagné d’un Guigal et de semoule. Un instant fugace, une résurgence sensorielle. J’ai douze ans. La maison de mes grands-parents, à V. Une aversion pour le coq au vin, cette alliance de vin cuit et de chair animalisée. L’odeur seule suffisait à me détourner de l’assiette. Pourtant, hier, j’en ai repris. Juste pour voir. Pour voir si c’était toujours le même goût, toujours la même répulsion. Chez l’opticien, à Salaise, S. cherche une monture. Le vendeur consulte les bases de données. Cinquante euros de remboursement. Il y a deux ans, c'était intégralement pris en charge. Aujourd’hui, cotisations plus élevées, remboursements moindres. Une logique inversée. S. repose les lunettes. Ce sera pour plus tard. Une pensée dérivante : les soins dentaires. Encore plus inaccessibles. Des semaines d’attente, des coûts prohibitifs, des compromis absurdes entre douleur et budget. Une lente érosion des acquis, un démantèlement progressif. Ce qui était autrefois un droit devient une exception. De retour cette nuit, en allumant mon écran, une vidéo s’affiche. L’image de présentation : Macron. En dessous, un mot unique : "guerre". Je ne clique pas. La guerre, encore. Toujours. Peu importent les pertes, la famine, les destructions. Il ne reste que la perpétuation du système. Un écran froid, une déclaration sans surprise. Pas un débat, juste un constat. Un monologue projeté vers l’extérieur, sans véritable attente de réponse. Un engrenage qui tourne sur lui-même, broyant les individus sans que personne ne puisse en freiner la cadence. La nuit. Une douleur, localisée dans la mâchoire. Persistante, sourde. Ralentir la respiration. Laisser la douleur exister, sans chercher à la combattre. Mais alors surviennent des images. Un charnier. Des paysages en ruine. Gaza, peut-être. Ou ailleurs. Des fragments d’histoire, de conflits superposés, indissociables. Une mosaïque de souvenirs et de réalités contemporaines qui se percutent dans la conscience. Essayer d’y échapper. Mais elles s’imposent, inlassables. Elles reviennent en vagues, s’ancrent, s’étendent, ne laissent aucun répit. L’odeur singulière de la pierre calcinée. Une chaleur résiduelle, persistante, presque palpable. Des projections d'étincelles. Un cercle d’hommes assis. The Dream Time. La perception d’un temps suspendu entre le réel et l’abstraction. Ouvrir les yeux. 50 après J.-C. L’Empire romain s’étend sans résistance. L’ordre établi n’est qu’une supercherie. Un simulacre. Rien n’a réellement changé. Une illusion d’évolution qui masque une répétition infinie. L’argent ne fait que circuler sur lui-même, ne produisant rien. Une équivalence structurelle entre les milieux bancaires et criminels. L’attente du sommeil, comme un dernier refuge. Mais même cet espace intime est devenu poreux, infiltré par ces pensées parasites, ces images qui refusent de s’effacer. L’ultime illusion serait peut-être celle du repos. Image d'illustration : Mélancolie d'un Après-Midi, Giorgio De Chirico|couper{180}

Carnets | mars 2025

05 mars 2025

Écrire, se vider. Se vider, écrire. L’un déclenche l’autre, sans qu’on sache qui commence. Pas une cause, pas un effet. Une boucle. Un tic nerveux dans le crâne. Ça tourne. Et on y revient. Parce qu’au fond, il faut bien un exutoire. Un coin pour canaliser le chaos. Même si on sait que c’est vain. Même si on n’y croit plus. Alors on écrit. On écrit comme on racle une assiette vide. Pour s’occuper. Pour croire que ça sert. Tiens, la viande de cheval. Jamais goûté. Pas par principe. Juste parce que je n’en ai jamais trouvé au supermarché. Et je n’ai pas cherché. Pas de morale là-dedans. Juste de l’oubli, ou de l’ennui. Philip K. Dick, lui, en mangeait. Pas pour le goût. Pour survivre. Il l’achetait dans des magasins pour chiens. Il écrivait sous amphétamines. Il vivait à Santa Ana. J’ai cherché des photos de sa maison. Une baraque banale, murs blancs, allée en béton. Rien d’extraordinaire. Et pourtant c’est là que ça se jouait. Le délire, la pauvreté, les livres. Une maison parmi tant d’autres. Comme l’écriture. Un abri branlant. Un truc qui tient debout, mais de peu.|couper{180}

Carnets | mars 2025

04 mars 2025

Face à l'absurdité, ne pas ciller. La regarder bien en face, sans chercher refuge dans l'évitement. Ce n’est pas une Méduse. Ce n’est qu’un épouvantail pathétique, une silhouette sans consistance. Pourtant, il y aura toujours un miroir bien poli pour lui renvoyer son image. Peut-être même le pétrifier de honte. Si seulement. Honte à ceux qui souillent des figures aimables. Miss Daisy, comment faites-vous pour supporter cet individu ? Et d’ailleurs, vos souliers, cette manière singulière de marcher, quelle est votre technique ? Question qui ressurgit, inattendue, comme une poussière dans l’œil. Legolem. Il est là, surgissant du matin, nom égaré dans le flot. Il manque d’espace. Il encombre. Cheveu dans la soupe. Pensée idiote dans une phrase idiote. Un chaos qui s’entrechoque au moment de poser les mains sur le clavier. On dirait que ça repart. Et cette peur que ça ne coule plus. L’angoisse paradoxale que ça s’arrête. Ou plutôt, l’envie que ça s’assèche. Deux forces qui s’opposent et qui font tourner ce foutu monde : centripète et centrifuge. Comment en sortir ? Comment faire un pas de côté ? En contemplant leur danse absurde. L’inadmissible a été dépassé depuis longtemps. Trop longtemps. Parfois, des pensées complotistes surgissent. Mécanisme d’auto-défense, sans doute. Une façon de prendre du recul lorsqu’on est le dos au mur. Quand S. me dit que sa retraite a baissé de trente euros, sans raison, sans explication, l’inadmissible repousse encore ses frontières. Non, il les agrandit. Expansion constante. Invasion. Les Américains qui ont élu Trump, ne sont pas nos amis. De Gaulle le savait déjà. Mais ici, peu de différence. Le président de pacotille, placé là par la banque Rothschild, vide nos poches et nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Les éléments de langage sont dictés depuis quel point du globe ? Washington ? Moscou ? La guerre, toujours, obsédante. Comme si c'était la seule issue concevable. Peut-être que c’est vrai, que tous s’entendent en coulisses. Trump, Poutine, même Zelensky, simple second couteau dans cette tragédie grotesque où le fric encore et toujours tiens le premier rôle. . Tous d’accord sur le fond : déclencher l’horreur, parce que l’horreur est leur seule solution. Leur seul salut. Leur privilège. C'est l'obsession de conserver ce privilège qui détruit le monde entier. Ce qui fournit de quoi méditer sur l'obstination, la peur, le désir. Les miens surtout, bien sûr. — Bien bien bien, j'espère que ça t'a fait du bien de pérorer comme ça sitôt levé mais il est huit heures tu n'aurais pas des fois quelque chose d'autre à faire ?Il est là. Il a changé de taille on dirait une sorte de lutin. Il est perché sur une étagère de la bibliothèque. Mais la petitesse ne l'arrange pas. Il est toujours aussi repoussant. Quelque part c'est rassurant.—Excellent Legolem qui manque d'espace, me jette-t-il de façon totalement hypocrite. J'aurais pu l'inventer moi-même tiens. Musique : Lana Del Rey - Video Games (White Lies Remix)|couper{180}

Carnets | mars 2025

03 mars 2025

Submergé par les événements. Ces derniers jours ont glissé sans bruit, emportant mon emploi du temps avec eux. Tout s’est déréglé, et les retards s’empilent comme des dossiers qu’on ne veut plus ouvrir. Mais au moins, l’ordinateur est réparé. Tous les logiciels réinstallés. Les sites locaux remis en place. Seul MySQL a résisté, obstiné, parce que j’avais gardé l’ancienne version sur une partition. Il a fallu tout sauvegarder avant de formater. Redondant, sans doute, la Dropbox a déjà tout. Mais sait-on jamais. J’ai perdu le fil. Les vacances avaient un plan. Elles en ont toujours un. Mais voilà, le plan est un leurre, un décor en carton-pâte que le hasard se charge d’éventrer. Ce qui me conforte dans l’idée de ne pas faire de plan. Ce qui est aussi une excuse facile, je l’admets. Je me sens plus bête qu’hier. Ce qui prenait quelques minutes en réclame des heures. Pourtant, après deux jours de panique, j’ai rouvert mon traitement de texte. J’écris. Pour qui ? À vrai dire, cela n’intéressera personne, sauf moi. Ce n’est pas un manque d’idées. C’est un manque d’énergie. Et pourtant, je continue à tirer des plans sur la comète. C’est là que je suis bête. Et têtu. Alors que le bonheur est à portée de main. Il suffirait de prendre son manteau, de sortir, d’aller sur le Pilat. Renifler l’odeur de terre, surprendre les premiers bourgeons, retrouver la lumière oblique de mars. Dehors, l’air doit être léger, coupant juste ce qu’il faut. Les bourgeons doivent frémir sous la lumière, et l’odeur de terre remuée par le printemps doit monter. Je pourrais ouvrir la porte, descendre l’escalier, sentir sous mes semelles l’aspérité des cailloux. Mais non. Je suis là, encore, à compiler des notes qui ne serviront à rien, un archiviste du néant. À peine la machine réparée, je trace des guides, des fiches en Markdown pour documenter le chemin, ne pas oublier le processus. Obsidian les archive. Besoin maladif de baliser les choses. Comme si j’avais le diable dans la peau, disaient-ils. Dehors, la nature s’agite sans moi. Les branches craquent doucement, les ruisseaux bavardent. Même le vent doit avoir des choses à dire. Et moi, ici, en train de consigner méthodiquement la résurrection de mon disque dur, comme si c’était l’événement du siècle. Le dibbouk, lui, a disparu depuis vendredi. Il a quitté le bureau, l’atelier, la maison. Trop c’est trop, a-t-il dû se dire. Il m’a laissé. Je l’imagine, paresseux, vautré sous le soleil, quelque part derrière la fenêtre. Quand il reviendra, je l’ignorerai. Ça lui apprendra. Mais je sais bien comment ça finira. Il reviendra, je l’accueillerai. Et les choses reprendront leur cours. Les choses reprennent toujours leur cours.|couper{180}

Carnets | mars 2025

1er mars 2025

Quelques soucis logistiques. Depuis ce matin ordi en panne et j’ai du réinstaller avec précaution un second système d’exploitation sans perdre le premier pour récupérer toutes les données. Tâche ardue. J’en sors juste à l’instant. Non sans avoir écrit à la hâte ma réponse à l’atelier d’écriture de la semaine. Dans le bureau, la lumière est neutre, sans éclat. Un faux plafond quadrillé, une moquette trop lisse pour être honnête. Des meubles massifs aux angles usés, des dossiers empilés sur une longue table qui sent le formol administratif. Aux murs, quelques cadres suspendus — des photos de conventions passées, de poignées de main solennelles, de trophées absurdes. Un décor sans âme, propice à la réprimande. L’air y est épais, presque stagnant, saturé d’un parfum anonyme, mélange de sueur rance et de désodorisant bon marché. Andréa est assis sur une chaise droite, dure, inconfortable. Une de celles qui obligent le dos à rester droit, une correction physique forcée qui impose la soumission. En face de lui, les autres — les pontes, les décisionnaires, ceux qui parlent et ne s’arrêtent plus — sont enfoncés dans des fauteuils profonds, dans des canapés aux accoudoirs trop larges. Des corps ventrus, des costumes stricts, des cravates trop serrées sur des cous congestionnés. Des visages cireux, repus, pétris de certitudes. Certains ont le menton retroussé, d’autres plissent les yeux comme pour mieux jauger leur proie. L’un d’eux tapote un stylo sur l’accoudoir, un autre laisse échapper un soupir agacé. Un silence de tribunal plane dans la pièce, seulement troublé par le raclement intermittent d’une gorge ou le cliquetis d’un stylo contre un accoudoir. — Le bilan n'est pas bon, dit le vice-président, sa voix monocorde tranchant l’air sans émotion. J’espère que vous en êtes conscient. Pause. Andréa incline légèrement la tête — pas trop. Un geste mesuré, sans conviction. — Vous avez perdu toute possibilité de négocier quoi que ce soit, cela va de soi. Les pontes acquiescent lentement, comme si chaque mouvement de tête nécessitait une réflexion profonde, une approbation tacite. Puis le vice-président s’éclaircit la gorge, se penche en avant. — Et puis permettez-moi une remarque sur votre tenue vestimentaire. Pas très respectueux, tout ça. Vous ne montrez pas non plus l’exemple. Le Président opine du chef en signe de vif assentiment. Son visage est rubicond. Andréa hoche la tête — imperceptiblement. D’autres prennent la parole. Les mêmes mots, les mêmes phrases creuses qu’il connaît par cœur. Il encaisse, stoïque, résigné. Ou pas. Peut-être aurait-il dû montrer un peu plus d’affliction, faire mine de s’effondrer sous la charge, adopter cette posture ancestrale du coupable pris sur le fait — affaissement du tronc, cou rentré, regard fuyant. Peut-être aurait-il pu, au moins, feindre la soumission, faire preuve d’un repentir artificiel, ajouter un soupçon de remords à sa posture rigide. Mais non. À la place, il s’est mis à écouter la mer. Sous les discours, sous les reproches, il perçoit un ressac ténu. Il colle l’oreille contre une conque imaginaire, ramassée quelque part au bord d’une plage virtuelle — la seule plage accessible dans cette ville, derrière ces fenêtres barrées par des gratte-ciel. Il plisse les yeux. Peut-être qu’en insistant, en regardant bien, il devinerait l’horizon. Il sent une brise légère, imaginaire elle aussi, caresser sa joue, un souffle venu de nulle part, porté par un vent qui n’existe pas. Le bruit des vagues se précise. D’abord discret, presque un murmure. Puis plus fort. Il entend le vent aussi, peut-être une mouette. Il sent presque l’odeur du sel, une effluve marine noyant un instant l’air confiné de la pièce. Sa respiration s’adapte au mouvement des vagues, un flux et reflux discret. Il entend le claquement d’une voile lointaine, la vibration d’un hauban sous une bourrasque passagère. Il pourrait presque voir l’écume danser sur les crêtes des vagues. Il se redresse. Se lève. Avance vers la fenêtre. — Andréa ? Les pontes le fixent, incrédules. L’un pose sa main sur un accoudoir comme s’il s’apprêtait à se lever, puis se ravise. Un autre pince les lèvres. Un troisième regarde autour de lui, cherchant l’approbation de ses pairs. Un quatrième toussote, mal à l’aise. Andréa les toise à son tour — sans lâcher la conque imaginaire pressée contre son oreille. — Très bien, messieurs, dit-il enfin. J’ai entendu vos observations. Pause. — Maintenant, je vous prie d’aller tous vous faire voir. Silence. Une chaise grince, un soupir exaspéré s’élève. Un instant suspendu. — Je démissionne. Il pivote sur ses talons. Traverse la pièce d’un pas sûr, toujours accompagné du grondement des vagues. Il ouvre la porte. Derrière lui, les protestations s’élèvent, confuses, sans effet. Il est déjà ailleurs. Dans un frêle esquif qui l’attend sur la rive. Là où se tenait le couloir, il y a l’océan. Là où s’élevait la ville, un vaste ciel clair, balayé par le vent salé. L’asphalte devient sable, le béton se dissout en eau miroitante, le tumulte des voitures s’efface sous le tumulte du large. Une mouette passe, décrivant une courbe nette dans l’air dense, puis disparaît dans l’azur. Un cri bref, perçant, avant le silence. Il met les voiles.|couper{180}