22 août 2024

Il semble que je me sois éloigné à des années-lumière de l’atelier d’écriture de F. en pénétrant dans ce long texte sur la fatigue. Étrangeté de cette impression de distance. Cela paraît à la fois très proche et très lointain. Une immobilité. Déjà plus de deux ans que j’ai publié mon premier billet sur la plateforme du T.L. J’ai beaucoup de mal à y revenir. C’est presque intolérable de relire ces premiers textes. Et pourtant, j’ai l’impression d’y voir un peu plus clair. Encore que cette lucidité soit intermittente, comme ces moments d’éveil dont on sait déjà par avance qu’on ne peut y résider longtemps, que le but n’est pas de résider dans la lucidité ou l’éveil. Mais plutôt de retourner sans cesse dans la boue, dans la merde. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas faire autrement afin de se pardonner à soi-même et de pardonner au monde dans sa totalité. Comme si le passage obligé était l’égout. Aller le plus loin possible dans le dégoût, jusqu’à atteindre les limites humaines de l’épuisement. C’est placer la barre haut, c’est orgueilleux, peut-être. C’est se battre – y compris contre des moulins à vent – même si l’on sait que tout est déjà perdu d’avance. Et n’est-ce pas parce que l’on est profondément déçu de naissance qu’on veut imaginer l’espérance ? Une volonté qui prend son origine dans un non-vouloir, si paradoxal que cela puisse paraître.

En fait, je ne me suis peut-être pas tant éloigné que je le pense. J’ai utilisé le document formaté envoyé pour réunir ces textes écrits, cet essai sur la fatigue. Évidemment, la première chose qui me saute aux yeux, c’est l’ordre dans lequel ils apparaissent. Ainsi, je me fie à un ordre chronologique. Il suffit pour cela d’effectuer une recherche dans le back-office du site, de rechercher l’étiquette « essai sur la fatigue » et de voir la liste. Ce qui fait que j’ai totalement fait l’impasse sur les vingt-neuf textes écrits dans le cadre de l’atelier d’écriture. À la place, je me retrouve avec des textes écrits « en creux ». Pourtant, il y a certainement un lien entre ces deux mouvements, sauf que je ne parviens pas encore à comprendre lequel. En attendant, le temps file, je suis toujours en dehors du groupe, je ne participe plus – ou plutôt je participe d’une façon différente de ce qui est attendu, si toutefois quelque chose est véritablement attendu, ce qui aussitôt écrit est sujet à caution. Cette idée qu’on attende quelque chose de ma part n’est-elle pas récurrente depuis toujours ? Et aussi ma révolte en m’opposant systématiquement à toute attente. Selon l’expression consacrée, je suis toujours là où l’on ne m’attend pas. S. résume bien les choses par un « tu n’es jamais là » lorsqu’elle estime que la limite est atteinte. Le sous-entendu « quand on a besoin de toi » n’est-il pas assez clair ? Dans ce cas, la locution surgit complète : « tu n’es jamais là quand on a besoin de toi ». Et bien sûr, la culpabilité, la honte, la fatigue s’ensuivent instantanément. Une résistance très forte à la demande, s’y contraindre pour pouvoir éprouver toute la mécanique de la fatigue, l’examiner encore et encore à la loupe. L’érosion du couple tient autant à l’idée de durée qu’à celle de la distance. Le « pour toujours », si intenable qu’il soit rationnellement, on s’y accroche justement parce qu’on sait, on sent qu’il est intenable. De même que le fantasme d’unité, de fusion abolissant toute singularité ou différence, tient un rôle semblable. Le couple est aussi le lieu par excellence de l’irrespect d’autrui comme de soi. Tellement nous sommes pollués par l’utile, l’indispensable, l’essentiel, les règles, les preuves, les faits, les usages, en fin de compte un cadre tentant comme il le peut de cerner un vide. Parfois, je pense que ce n’est pas l’affection qui maintient le couple, mais nos lâchetés. Et nous passons là-dessus en nous souvenant que nous avons trop pris l’habitude de voir les choses en noir. On refuse d’y croire, on se trouve des projets, des occupations, on donne le change. Alors que ce serait tellement plus simple d’accepter le fait que même en couple nous sommes irrémédiablement seuls. Et, à partir de ce constat, une autre forme de respect, qui ne soit pas uniquement de convention, petite-bourgeoise, pourrait alors prendre le relais. On se voit tant et tout le temps qu’on ne se voit plus. Fantasme encore d’une abolition du temps et des distances, une éternité d’immobilité que l’on brise de temps à autre en créant artificiellement l’événement. La fatigue du couple tient au fait que celui-ci manque régulièrement sa cible. On croit se connaître, on s’invente. De là les drames et les tragédies quand la réalité ne colle plus aux rêves.

N’en est-il pas de même avec toute association humaine ? S’agréger à un atelier d’écriture, de peinture, dans quel but, pour quelles raisons, quels espoirs et quelles craintes ? La déception étant la chose la plus habituelle que nous risquons de rencontrer, on s’y prépare déjà en amont, bien avant d’y avoir pénétré. C’est la fatigue liée à tous les reliquats d’espoirs qui cherche une issue dans la déception. Sauf que la déception ne résout rien. On est déçu, la belle affaire, rien de plus. Cette binarité, quand elle parvient à la conscience, provoque une secousse, un séisme. On n’est pas loin de se traiter d’andouille en se frappant le front. Et vite ensuite de se réfugier n’importe où, dans n’importe quoi, afin d’oublier l’éclair aveuglant dont on vient d’être la victime. Peut-être que la lecture, l’écriture ne sont que cela finalement, des palliatifs, une nuit pour oublier l’ardeur du soleil.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | août 2024

31 août 2024

Toutes ces émotions m’ont creusé. Il le dit, il répète la phrase en boucle plusieurs fois, essaie d’en rire, mais ça ne passe pas. Le rire reste bloqué quelque part entre l’intention et la gorge. Comme si on pouvait s’imposer l’intention de rire ; alors, il en serait là encore, à tout vouloir contrôler, y compris ses rires. Il dit que les émotions l’ont creusé, et bien sûr, si vous le regardez, il vous convaincra : ce ne sera qu’un trou, une béance, et ce trou risque bien de vous aspirer totalement, sans rire. On dirait qu’il a une tête de donut. Est-ce qu’on a envie d’envoyer une beigne à un donut, même pour rire, même pour qu’il nous fiche la paix, même pour le jeu de mots ? Je n’en sais rien, c’est drôle cette question, je ne m’y attendais pas, je suis même surpris de constater que quelque chose, encore, peut se poser ce genre de question. Cela ressemble à de la distraction, n’est-ce pas, un petit loisir que l’on prend en douce, pas vu, pas pris ? Et quand il parle d’émotions qui l’ont creusé, de quoi parle-t-il vraiment ? On se le demande, vous n’êtes pas d’accord que c’est difficile à saisir ? Ce qu’on nomme les émotions, c’est toujours une façon de botter en touche, de répondre à côté, comme ces femmes qui demandent encore « À quoi penses-tu ? » alors qu’elles savent que les hommes ne répondent pas à ce genre de question. Et s’ils n’y répondent pas, ce n’est pas toujours en raison de l’intrusion que représente cette question, c’est tout simplement parce qu’ils ne le savent pas eux-mêmes. « Toutes ces émotions m’ont creusé », c’est ce que l’on dit quand on a faim ; ils disent ça dans les familles, après les mariages, les enterrements. Il faut vraiment un événement particulier pour voir à quel point une émotion est une dépense d’énergie, souvent en pure perte. Pour rien, on se met soudain à rire, à pleurer, à danser, à courir, ou encore à se vautrer sur un canapé, à s’écrouler sur un lit. Si ce n’était le fait qu’il faut remplir le ventre tout de suite après, toutes ces émotions ne serviraient à rien, comme vivre ne sert à rien au bout du compte si vous calculez bien, si vous n’omettez aucune virgule, si vous n’oubliez pas les retenues : la vie ne sert à rien, sauf à la vie elle-même. Et donc ces tablées sont aussi là pour s’en remettre, pour s’empiffrer, s’en foutre plein la lampe. Écoutez-les comme ils en parlent, il faut qu’ils usent même d’un certain mode pour en parler, ce laisser-aller à s’en faire péter la sous-ventrière, ils disent. Ils le répètent même plusieurs fois entre eux, comme pour se rassurer qu’ils sont tout à fait dans leur bon droit. « Toutes ces émotions nous ont creusés, il faut qu’on baffre pour se retaper, ne pas se laisser aller tout en se laissant aller. » Allez donc y comprendre quelque chose, surtout quand partout autour de vous, vous ne voyez que des donuts, des bouches grandes ouvertes à la façon de ces créatures marines abyssales, biofluorescentes, toujours affamées, et qu’on ne trouve que dans la pleine obscurité des fosses océaniques d’on ne sait quelle lucidité ou bêtise. À cette profondeur, j’y pensais tout en l’explorant régulièrement : tout ne se vaut-il pas ? Tout n’est-il pas identique vraiment ? Et n’est-ce pas de là que vient l’effroi quand on revient à la surface des mots, qu’on désire les nommer ? On peut se le demander. Et quand on n’arrive pas encore à poser des mots, on sent ce trou, ce donut qui nous aspire. Et ce serait puéril de ne penser à ce symbole uniquement comme américain, colonialiste, impérialiste. Ce serait ridicule, étriqué. Ça parle de tout autre chose, de bien plus affolant, des gens comme vous et moi, j’allais dire. Et pire encore, ça parle de moi, ça ne parle peut-être que de moi. Pas question de les faire douter du bien-fondé de leur appétit, ce ne serait pas loyal. Après tout, ils n’ont souvent que ça pour tenir. Perdre l’appétit serait pour eux le pire de tout. Ils le disent entre eux à mi-voix, elle ou lui ne va pas bien, il ou elle a perdu l’appétit, c’est l’un des premiers signes avant-coureurs d’une fin qui dame le pion à la faim. On n’éduque pas les gens sur la faim, pas vraiment, ou si peu. Au contraire, on leur demande de consommer autant qu’ils le peuvent, avec cette hypocrisie à hurler, quand on y pense, les jours de promotion pour soi-disant lutter contre la vie chère. Il faut les voir, et je me mets bien sûr dans le lot, je ne suis pas exempt, je fais bien partie de cette entourloupette magistrale, celle des caddies à remplir, des caisses enregistreuses, de la profusion apparente de marchandises qui déborde de partout. Et ce n’est pas tout. Regardez ces emballages, c’est incompréhensible. C’est stupéfiant. L’emballage plastique transparent des biscottes par exemple, indéchirable avec les mains, essayez donc les dents, c’est un risque, avec le temps on repère le tiroir où sont rangés les ciseaux, il faut des outils pour s’en sortir, surtout quand on prend de l’âge. Il a dit qu’il voulait perdre du poids, je me souviens très bien que c’était en plein milieu de l’été, ça ne s’oublie pas des choses pareilles, ce sont des choses qu’on dit surtout l’été je crois ; quand il s’agit d’aller à la plage, d’ôter sa chemise, son pantalon, de se mettre presque à nu au milieu des foules, juste pour se préparer à aller se baigner, à rentrer dans le bain. Pourtant, on ne peut pas dire que les regards se portent sur lui, on serait même tenté de penser que tout le monde s’en fout qu’il soit gras ou maigre, et surtout vieux, mal fichu, chauve, d’une vulnérabilité agaçante après avoir mené le monde où nous en sommes, à cette débâcle, à ce naufrage. Plus aucune tenue, le voyez-vous, mais regardez-le, c’est exactement ça que l’on éprouve à le voir se débarrasser de ses vêtements, à apercevoir ses bourrelets, son gras, son terrible laisser-aller de baby boomer. On est pris entre deux feux, l’hypnose, la sidération ou la fuite. Mais c’est encore lui qui pense à ces choses-là, autour de lui tout le monde s’en fout, tout le monde a bien autre chose à penser, et si possible à ne pas penser. Si lui est distrait par le moindre geste, force est de constater avec un peu d’honnêteté qu’il est vraiment le seul à être ainsi distrait. Peut-être que c’est la goutte qui fait déborder le vase, qui lui fait prendre conscience de sa tronche de donut, il est gros mais de vide, c’est évident désormais, comme son père, et son père avant lui, le vide autour des reins comme un rempart, et les femmes ne sont pas loin d’être leurs semblables, elles semblent composées d’un même vide, même s’il semble plus inoffensif, plus enveloppant, plus maternel, et que ce vide est un peu mieux réparti sur l’ensemble de la silhouette, qu’il rappelle des figures tutélaires de l’abondance, des moissons, des récoltes, d’une opulence fantasmée. On pourrait si facilement oublier tout ce vide dont ces pensées, ces émotions sont composées. Quand Marcel Proust décide de devenir ascète, ce n’est pas une lubie, c’est qu’il ne peut pas faire autrement. Peut-être qu’il en arrive là par fatigue, par dégoût, par toute une série de termes tellement spontanés, si faciles à poser sur ce mystère ; on pose toujours des mots pour évacuer quelque chose, pour tenter surtout de l’évacuer. Il n’y a qu’à entrer dans une bibliothèque, se rendre au rayon P, et constater à quel point et avec quelle quantité, beaucoup ont essayé d’expliquer ce mystère. Et voyez-vous comme c’est drôle, étrange surtout, drôle dans ce sens-là, que plus il y en a, moins on y comprend quelque chose, plus on s’y perd au final. Cette abondance, au final, est un signe de pauvreté crasse, exactement le même que l’abondance des supermarchés. Donc il y a des leçons à tirer de ces observations ; ce n’était pas l’intention de départ, mais ça arrive avec le fait d’examiner toutes ces choses, de leur prêter une attention accrue, de se distraire de tout le reste si l’on veut. C’est l’un des avantages de cette fatigue que de pouvoir se concentrer en un seul point en évacuant tout le reste. Avec toute la pression, toute la culpabilité, la honte qu’on en éprouve. Ensuite, tout est dans l’objet de cette concentration, entre dévoration et adoration, une navigation c’est certain, et la découverte de l’intérieur et de l’extérieur se confondant eux aussi dans un point le plus infime possible. C’est sans doute cette image d’un point qui diminue de plus en plus au fur et à mesure qu’on s’en approche qui fait perdre l’appétit, qui rend vaine la sensation de satiété, solution trop facile, on le sait désormais, pour stopper l’impression de vide, de faim, de désir, de concupiscence, toute cette violence inutile.|couper{180}

Carnets | août 2024

30 août 2024

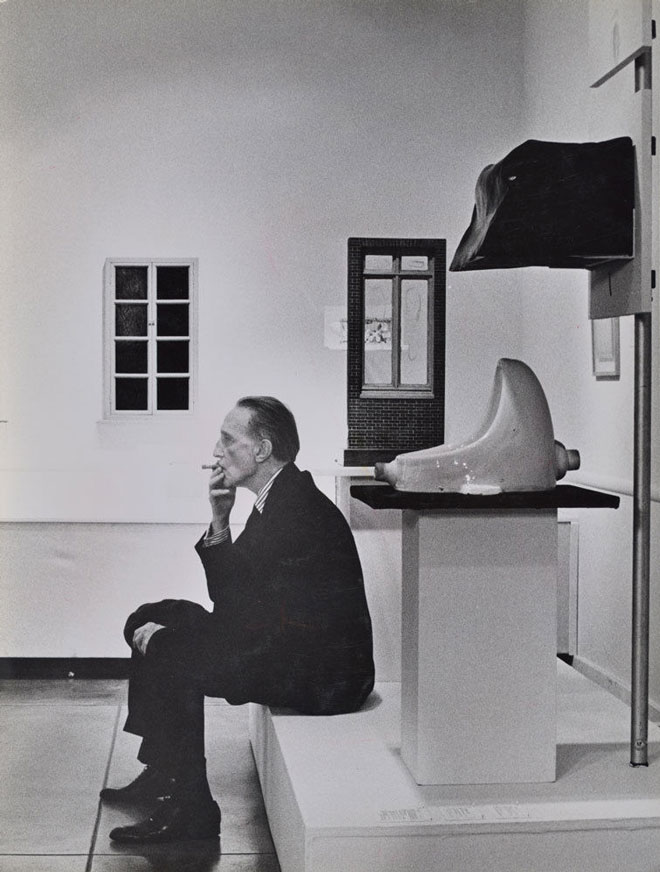

Retour au gribouillis L’intelligence lui faisant défaut, ou exigeant de sa part un trop grand effort, ou les deux, il tourne à vide. Il lui faut une occupation, l’oisiveté étant la mère de tous les vices. Dessiner et écrire sont les premiers mots qui lui viennent quand il s’agit de s’occuper. Sauf qu’il ne sait pas vraiment comment s’y prendre. On lui a dit qu’il dessinait mal quand à l’écriture il vaudrait mieux que tu évites, tu n’y connais rien, et puis il faut une certaine maturité pour écrire, plus tard quand tu seras grand, peut-être, si tu ne changes pas d’avis d’ici là. Fâché par la situation, il a prit une feuille de papier et il gribouille, parce que le gribouillis c’est l’enfance de l’art se dit-il. Il est épuisé, il refuse tout en bloc, il ne veut plus rien entendre. Il gribouille. Ici est le lieu de l’origine, celui du dessin comme de l’écriture. Imaginaire de la lecture On l’a fait s’asseoir, assis-toi ici et ne bouge plus. Il a du mal, surtout au niveau des jambes. C’est nerveux. Calme-toi. Maintenant parle moi de ton envie de lire, parce que nous voyons bien qu’il y a un problème. Tu n’arrètes pas de dire que tu veux lire, mais tu passes ton temps à regarder des vidéos idiotes. Tu t’en rends compte j’espère. C’est comme si tu voulais gravir une montagne et que tu creusais un trou pour t’enfouir dedans, tu espères quoi trouver la mer au fond du trou , la Chine ? Tout ça est effectivement du chinois, ou de l’hébreu pour moi. La montagne et la mer ne sont que des mots, ils ne veulent rien dire que ce qu’on m’impose de vouloir en dire. Laissez-moi tranquille ! je préfère gribouiller. Au moins dans mon désordre la montagne et la mer ont un sens, et peu importe que ce soit le même que soleil et terre. Origine du refus Tu as le diable dans la peau. c’est ce qu’on ne cesse de lui dire de lui rappeler. Il est effrayé par cette remarque. Il s’enferme dans les toilettes. Ici sans doute peu de chance que le diable vienne le déranger. En même temps qu’il essaie de se rassurer il sent que son raisonnement n’est pas très solide, il doute, le diable peut-il lui tomber dessus ici aussi ? il n’en est plus du tout certain, l’insécurité envahit le monde entier. Puis il réfléchit encore plus loin, si le diable est partout, que veut dire la phrase tu as le diable dans la peau, qui signifie qu’il serait le seul à vivre cet inconvénient. Depuis il a décidé de tout refuser en bloc de ce que les adultes lui disent. Il n’en croit plus un seul mot. Pour occuper la place vide à l’intérieur de lui désormais, cette place que tous cherchent à remplir avec choses qui lui paraissent stupides ou inutiles, il prend une feuille de papier, un crayon et il gribouille. Suite logique Même dans ce lieu dit d’aisance tout est susceptible de mal tourner. On peut se retrouver constipé ou au contraire être victime de colliques, de diarhées. Mais malgré tout on y retourne, c’est une nécessité biologique. Donc ce sera un second chez lui en quelque sorte, en attendant que ça vienne, que le diable lui tombe réellement dessus ou que Dieu le sauve, il va dessiner et écrire comme ça lui chante et tant pis si ça ne veut rien dire, si ça ne représente rien, si ça ne ressemble à rien. Il s’enfuit dans la non représentation des choses volontairement peu à peu. Un trésor caché dans la merde Plus tard quelqu’un a dit que la merde était chaude, qu’elle était confortable, qu’on pouvait être une autruche et s’en sentir tout à fait bien. C’est ne pas tenir compte de la logique. On ne se met pas dans la merde par plaisir ou par goût. C’est qu’on ne peut pas faire autrement, c’est le seul endroit qu’il nous reste. On n’arrive pas à imaginer surtout un autre lieu que celui-là. Avec le temps ce n’est pas que l’on s’habitue à la douleur, pas plus qu’à l’odeur, mais comme on n’ a rien d’autre à faire qu’à explorer ce lieu, on y découvre forcément des choses. Peut-être que dans cet isolement on trouve une sorte d’issue aux grands problèmes de la société, peut-être qu’on parvient à envisager celle-ci sous un autre angle. Un lieu propre si l’on veut en apparence et qui peut même faire envie de s’y rendre, comme on se rend après une défaite, un combat sans espoir. Peut-être qu’une forme de compassion peut aussi advenir d’un tel constat. Ils sont dans la merde mais ils ne le savent pas.( Sans doute qu’il faut aussi dépasser la vanité de penser à ce genre d’imbécilité) . La société n’est pas une sinécure c’est la vérité mais c’est tout même un espace plus vaste qu’un cabinet de toilettes, de plus ça ne sent pas toujours mauvais, il ne faut pas tout voir en noir.|couper{180}

Carnets | août 2024

29 août 2024

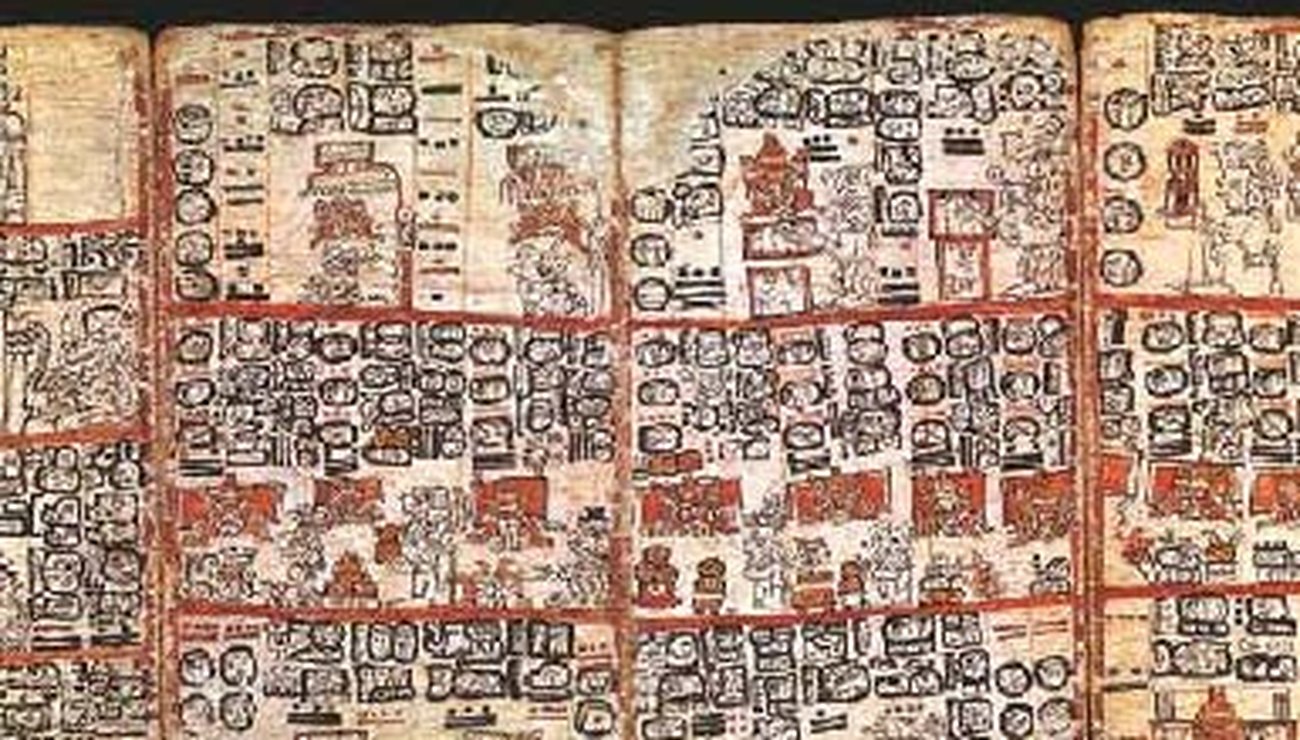

Espace carré, temps circulaire. Un mur semble absent formé de rien de vide de nuit et d’air « Cette quatrième surface est en quelque sorte pratiquée dans l’air, elle permet aux paroles de se faire entendre, aux corps de se laisser regarder, on l’oublie par conséquent aisément, et là est sans doute l’illusion ou l’erreur. En effet, ce qu’on prend ainsi trop facilement pour l’ouverture d’une scène n’en est pas moins un panneau déformant, un invisible et impalpable voile opaque qui joue vers les trois autres côtés la fonction d’un miroir ou d’un réflecteur et vers l’extérieur (c’est-à-dire vers le spectateur possible mais par conséquent toujours repoussé, multiple) le rôle d’un révélateur négatif où les inscriptions produites simultanément sur les autres plans apparaissent là inversées, redressées, fixes. » Nombres P. Sollers. Parvenu là dans la pièce, il s’asseoit encore une fois à sa table ronde, il a prit soin auparavant d’ouvrir la fenêtre. Parvenu ici dans la chambre, il ouvre la fenêtre en grand puis s’asseoit à la table rectangulaire pour écrire sur un cahier d’écolier. Il referme soigneusement la porte de la chambre, se dirige vers le mur nord, ouvre la fenêtre qui donne sur un mur aveugle, puis il s’asseoit à sa table, ouvre son cahier d’écolier, la main qui tient le crayon en suspens. Il relève la tête, son regard se dirige vers la fenêtre. Au delà de celle-ci, au-dessus du mur aveugle, un rectangle de ciel bleu. « D’après un passage des Rites de Tsheou, le magistrat chargé de la surintendance de la divination avait dans ses attributions la surveillance des règles posées par les trois livres appelés Yi, ou des Changements. Le premier de ces trois livres était intitulé Lien shan, Chaîne des montagnes, c’est-à-dire succession ininterrompue de montagnes. Ce titre provenait de la classification adoptée des hexagrammes, dont le premier figurait « la montagne sur la montagne » ; le symbole adopté était les nuages émanant des montagnes. Le second était intitulé Kouei mang, Retour et Concèlement, parce qu’il n’était aucune question qui ne pût y être ramenée et que toutes s’y trouvaient cachées et contenues. Le dernier avait pour titre Tsheou [1] yi, Changements dans la révolution circulaire, ce qui exprimait que la doctrine du livre des changements s’étend à tout et embrasse toutes choses dans son orbe. Cette explication des titres de ces trois ouvrages est personnelle à son auteur et n’est appuyée sur aucun texte faisant autorité ; elle n’est plus admise par personne ; je la crois cependant plus près de la vérité que les autres, qui vont suivre. » Yi King P.- L.- F. PHILASTRE (1881) Alternance du récit et du commentaire. Trois pans à l’imparfait et un bloc au présent en italique, à la façon d’une note de bas de page directement incluse dans le fil du récit. Si on dispose de blocs supplémentaire autre que par convention quatre, on sort alors du carré, d’un espace à quatre dimensions – on sort de quelque chose de connu. En Chine les nombres ont plus un pouvoir descriptif servant à situer plus qu’à compter. D’ailleurs à l’origine quand on place des cailloux dans un sac dans la méthode dite terme à terme, on réalise moins un calcul qu’une situation. Il se trouve que dix moutons sont remplacés par des cailloux, l’affaire est dans le sac. Le chiffre cinq marque un passage chez les mayas, après l’inscription de points on parvient à une ligne d’horizon. Ensuite tout ce qui se situe au-dessus de l’horizon, six sept huit neuf traite d’une aventure génétique. C’est à dire d’une évolution, jusqu’à la décimale, le neuf étant l’ultime étape de la série- quelque chose se renouvelant. L’effort de faire des petits paquets de dix pour s’aventurer dans l’inconnu que représente l’innombrable. Et aussi ces carrés- calqués sur ceux de la page de ce cahier d’écolier- que l’on dessine, dont on renforce les contours, enfant , en ajoutant des diagonales et croix à l’intérieur. Dans un carré un flocon de neige. Sauf qu’on ne dépasse pas le huit- l’infini- ainsi. La méthodologie du carré barré est mieux adaptée pour parvenir à l’horizon d’un évènement ( cinq). Je compte sur mes dix doigts pour arriver à deux mains ( demain) mais difficile d’être carré, je tourne en rond. Cela vient-il du fait que je suis plus constitué de temps que d’espace ? La notion d’empan- la largeur de la main, la largeur de l’esprit, directement reliée aux nombres. Ce blocage vis à vis des mathématiques, des chiffres et des nombres, provient- c’est l’histoire qu’il s’inventa- d’un passage intempestif de l’arithmétique à l’algèbre. Mais peut-être que c’est faux, qu’au delà de cette invention, il cherche à réutiliser les chiffres comme le font les chinois, les anciennes civilisations. Non pour calculer des sommes, des profits, mais pour simultanément situer l’existence des choses et des êtres qui l’entourent et lui-même vis à vis de ces choses et de ces êtres. Pour tenter d’élucider la quadrature du cercle. Le cercle du temps inscrit dans le carré de l’espace et vice versa. Peut-être se disait-il : le hasard n’est qu’un synonyme de ce que représente les lois de la génétique. Dans le mot génétique, le génie, l’esprit, les eaux. Et cette réminiscence soudaine, à quel point les lois terrestres changent alors que la loi maritime ne change pas. L’idée que la mer est reposante en cela que les lois dans son espace restent immuables. Le fait que le profit s’empare du vocabulaire de l’eau. La banque dérivé de bank- berge, rive, canalise le flow, le flux, le contrôle. La délivrance d’une femme qui accouche et delivery la livraison d’un produit, le certificat de livraison et de naissance. Ainsi on passe d’une préoccupation de situer les choses dans le monde à leur comptabilité, à leur accumulation, à la propriété, au pouvoir. Et tout l’ésotérisme lié aux termes de droit et de comptabilité. Encore une fois les initiés et les ignorants. Les ignorants étant aussitôts exploités par les sachants. S’enfermer entre quatre murs pour écrire. La page blanche, un espace rectangulaire aussi, mais peut-être que celui qui écrit se confond avec l’un des côtés de ce rectangle, celui le plus proche du clavier, le côté bas de l’écran. Et cette image de F. qui dans une vidéo nous montre l’acquisition d’ un nouvel écran ( vertical ) supplémentaire. On peut donc imaginer qu’il y a bien un soucis de situation avant toute chose, avant toute réflexion. Le fait de ne pas réussir à s’installer- même temporairement- dans une situation crée une fatigue, une érosion, une usure. Avoir de la suite dans les idées, expression en relation avec ce mot de situation. Où est-ce que je me situe dans la suite de ces idées, dans le déploiement d’une seule de ces idées ? Si je n’arrive pas à le savoir, la fatigue me tombe dessus, une confusion s’installe, je baisse les bras d’avoir trop essayé de résoudre cette énigme sans disposer d’un savoir nécessaire à cette fin. C’est pour cette raison que le 1 est en début de série, le B A – BA. 1 engendre 2 qui ensemble engendrent le 3 etc. La mise à mort de la représentation doit se laisser représenter ; le refus du récit passe obligatoirement par le récit ( pileface.com) Encore une fois me voici perdu à la fin de cette séance d’écriture. Prise de conscience d’une surchage cognitive dans le texte qui est le reflet de celle présente dans ma caboche. Ce qui fait qu’au bout du compte suis crevé en imaginant la somme de travail encore à produire pour clarifier ces textes. En cela il ne s’agit que d’un gigantesque brouillon, un salmigondis. Cela n’apporte au monde qu’un peu plus de confusion dont il n’a pas besoin. Mais finalement si ce blogue, ce journal ne servent qu’à parvenir à cette prise de conscience ce ne serait pas si tragique. A ce moment là une source possible de la fatigue vient de cette surcharge déposée par l’écriture dans l’écriture. Peut-être qu’une période de calme, de silence est la suite logique de ce mouvement. Jusqu’à ce que l’écriture reprenne, débarrassée d’un trop plein, du fantasme de l’infini, proche d’une toute puissance, laissant place à un espoir de clarté.|couper{180}