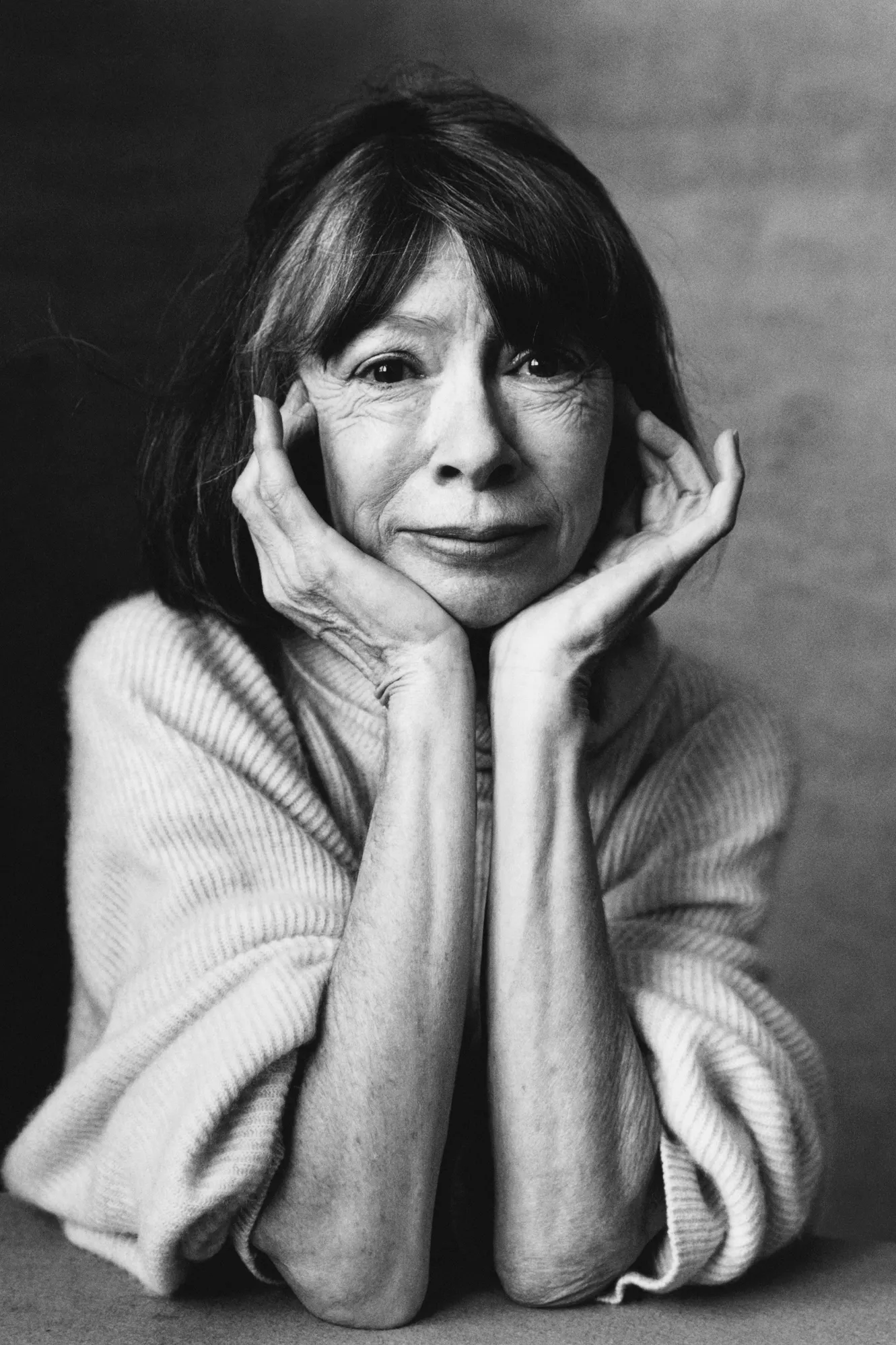

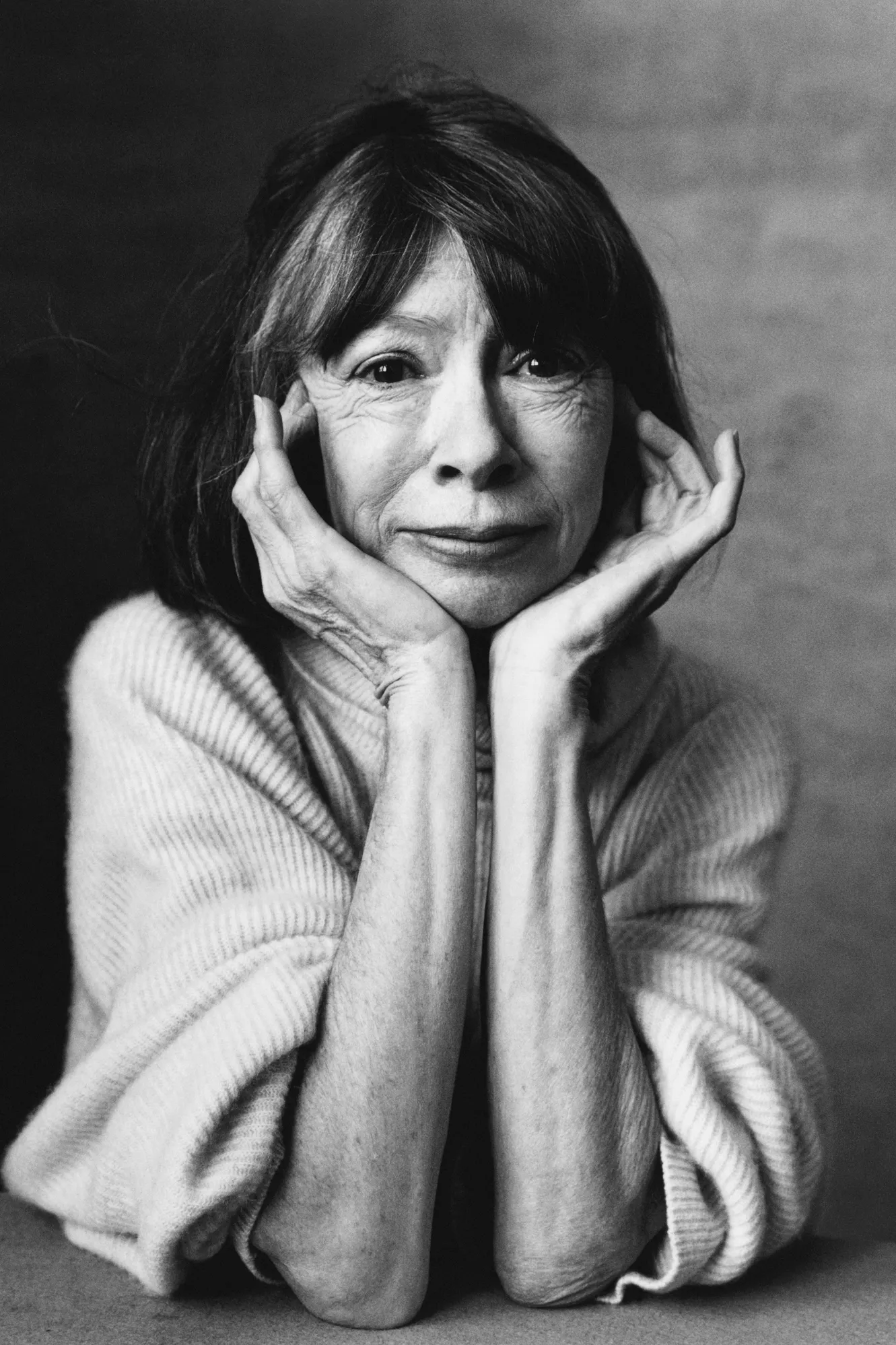

Joan Didion : Chroniqueuse du Chaos et de la Désillusion Américaine

Joan Didion avait cette manière si particulière de se tenir au bord des choses. Entre le réel et l’imaginaire, entre l’Amérique des cartes postales et celle des marges, là où les rêves vont pour mourir. Elle était née à Sacramento, en 1934, dans une Californie encore empreinte de la ruée vers l’or, de ces rêves de conquête et de fortune rapide. Joan Didion a grandi dans une famille qui portait la mémoire de cet esprit pionnier, mais qui, déjà, sentait le mythe se dissoudre. Elle racontait que, dans son enfance, elle s’évadait dans la lecture, dans les livres de la bibliothèque familiale, plongeant dans le monde de "Les Mille et Une Nuits" ou "Les Misérables" avant de comprendre que, parfois, l’histoire ne se termine pas bien.

C’est cette Californie à deux visages qui a nourri son œuvre. Un espace à la fois de promesses et de désillusions, de lumière éclatante et de zones d’ombre. Après une jeunesse nomade – son père était dans l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale, et la famille déménageait souvent –, Didion s’est tournée vers l’écriture. En 1956, diplômée de l’Université de Californie à Berkeley avec un diplôme en littérature anglaise, elle s’envole pour New York. Là-bas, elle décroche un poste de correctrice chez Vogue, où elle affinera son style et son regard. Les années 1960 grondent. Le monde change, et Didion observe. Elle est une sorte de sismographe, captant les secousses sous la surface, là où la plupart ne regardent pas.

L’histoire de Joan Didion ne peut se lire linéairement. Elle l’a elle-même dit : “Nous racontons des histoires pour vivre, mais la vie, elle, ne suit pas toujours les règles narratives que nous avons apprises.” C’est une femme qui a toujours refusé de se laisser enfermer dans un récit unique. Tout en elle résiste à cette simplification. Elle se marie avec John Gregory Dunne, lui aussi écrivain, en 1964. Ensemble, ils forment un couple emblématique, complices dans l’écriture comme dans la vie. Ils adopteront une fille, Quintana Roo, qui deviendra elle aussi un élément central des récits les plus bouleversants de Didion.

C’est à cette époque, en Californie, qu’elle commence à écrire son premier roman, "Run River" ( La rivière en fuite -1963), une œuvre qui annonce déjà ce qui fera la force de son style : une prose simple, sans ornements inutiles, qui révèle sans démonstration. L’histoire se déroule dans sa Californie natale, une fresque familiale marquée par la violence et les non-dits. Il y a chez Didion cette capacité à écrire non pas tant sur ce qui est visible, mais sur ce qui manque. C’est dans ces creux que réside la vérité, et elle le sait.

Son second roman, "Play It As It Lays"- (Jouons comme si de rien n’était -1970), est une œuvre phare qui incarne toute la désillusion des années 60. Elle y raconte l’histoire de Maria Wyeth, une actrice en déclin, naviguant dans un Hollywood désenchanté, à la dérive entre amours brisés et quêtes vaines. Ce roman est un écho déchirant à la vie de Los Angeles, une ville que Didion a elle-même habité et observé avec cette même lucidité glaçante. Maria Wyeth est un personnage figé dans l’angoisse, dans une apathie existentielle qui devient presque un mode de survie. À travers elle, Didion capte l’essence de son époque : celle d’une génération perdue, celle qui croyait au rêve américain et qui, au lieu de cela, se heurte à l’absurde.

C’est également dans les années 60 et 70 que Joan Didion se fait connaître pour ses essais, particulièrement avec son recueil "Slouching Towards Bethlehem" -( En route vers Bethlehem-1968), un livre qui saisit l’esprit du temps comme peu d’autres ouvrages. À travers une série de reportages et d’observations, elle nous plonge dans le chaos des contre-cultures de San Francisco, dans l’agitation politique de l’époque. Didion n’écrit pas pour expliquer ou pour juger, elle expose. L’essai qui donne son titre au livre, “Slouching Towards Bethlehem”, est une plongée dans la communauté hippie de Haight-Ashbury. Elle y capte non pas les idéaux, mais l’échec de ces utopies. Les rêves se dissolvent sous ses yeux, tout comme ceux des pionniers de la Californie.

En 1979, elle publie "The White Album", l’album blanc - un autre recueil d’essais qui sonne comme une radiographie de la fin des années 60 et des années 70. Le ton s’y fait encore plus désabusé, comme si Didion avait fini par accepter l’effondrement qu’elle avait toujours pressenti. À travers des récits éparpillés, fragmentés, elle dresse le portrait d’une Amérique où la logique se dérobe. “Nous vivons selon des récits que nous nous sommes imposés, mais le monde ne tient plus, et les récits se brisent avec lui.” L’Amérique post-Watergate, post-Manson, post-contre-culture ne ressemble en rien à celle que l’on avait imaginée. Joan Didion, elle, avait vu venir cet effondrement.

La vie de Didion n’était pas seulement faite d’observation extérieure. À travers ses écrits, elle a aussi livré ses tragédies les plus intimes. En 2003, John Gregory Dunne, son mari depuis près de quarante ans, meurt subitement d’une crise cardiaque. Didion plonge dans le deuil et en tirera l’un de ses ouvrages les plus poignants, "The Year of Magical Thinking" - ( l’année de la pensée magique 2005), un texte où elle dissèque avec une froideur presque chirurgicale les méandres du chagrin. Mais là où d’autres auraient sombré dans le pathos, Didion reste fidèle à son style : elle ne cherche pas à émouvoir, elle veut comprendre, tout en sachant qu’il n’y a rien à comprendre. La perte est là, brute, incompréhensible. Le texte, lui, reste ancré dans le réel, comme un dernier rempart contre l’effondrement total.

“Je savais que John allait mourir,” écrit-elle, “mais je pensais qu’il aurait le temps de me dire au revoir.” Cette phrase, avec sa simplicité désarmante, résume tout l’art de Didion : dire l’indicible sans jamais chercher à l’embellir.

Deux ans plus tard, en 2007, Joan Didion publie "Blue Nights"- Nuits bleues- une méditation sur la mort de sa fille, Quintana Roo, décédée à l’âge de 39 ans, après une longue maladie. "Blue Nights" est un livre hanté par l’absence, par le vide que laisse un enfant mort. C’est aussi une réflexion sur le vieillissement, sur la fragilité de la mémoire, de la vie elle-même. Joan Didion savait, mieux que quiconque, que le monde se dérobait sous nos pieds, que tout était, en fin de compte, éphémère.

Ce qui frappe chez Didion, c’est cette absence de prétention à savoir ou à comprendre. Elle interrogeait constamment le monde, mais ne donnait jamais de réponses définitives. Elle écrivait pour éclairer l’inconnu, mais laissait le mystère intact. C’est ce qui rend ses essais si puissants : elle vous plonge au cœur de la désorientation, de l’absurde, mais jamais elle ne vous tend la main pour vous en sortir. Ce n’est pas son rôle.

Parmi ses autres œuvres majeures, on peut citer "Salvador" (1983), un recueil de reportages sur la guerre civile au Salvador. Là encore, Didion fait ce qu’elle sait faire de mieux : elle observe, elle écoute, mais elle ne commente pas directement la violence qu’elle voit. Elle laisse les faits parler, avec une économie de mots qui en dit plus que n’importe quel discours flamboyant.

En 1996, elle publie "Political Fictions"- fictions politiques- une série d’essais sur la politique américaine, où elle explore les mensonges et les manipulations qui gouvernent les récits politiques. Avec son regard aiguisé, elle expose la dissonance entre ce que les hommes politiques disent et la réalité vécue par le peuple.

Joan Didion est morte en 2021, à 87 ans, laissant derrière elle une œuvre qui est à la fois un témoignage de l’Amérique du XXe siècle et un miroir tendu à nos propres incertitudes. Elle a vécu les soubresauts de l’histoire moderne, mais ce qu’elle a surtout capté, ce sont les tremblements intérieurs, ceux qui fissurent nos certitudes les plus profondes. Elle écrivait sur le chaos, mais avec une telle clarté que ce chaos devenait soudain palpable, presque visible.

En relisant "Slouching Towards Bethlehem", en parcourant "The Year of Magical Thinking", on comprend que ce que Joan Didion a toujours cherché, c’est la vérité nue. Pas celle des discours, pas celle des faits, mais celle qui surgit dans les interstices, entre les mots, entre les moments.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | octobre 2024

27 octobre 2024

Ce projet littéraire s’inscrit dans une démarche inspirée par l’atelier écopoétique de François Bon , où la consigne visait à explorer l’interaction entre l’eau et le paysage humain à travers une narration fluide et contemplative. S’inspirant de La traversée de la France à la nage de Pierre Patrolin, le texte cherche à capter des fragments d’un paysage urbain dégradé, traversé par l’ombre d’un fleuve disparu. Par un jeu d’alternance entre les temporalités (présent, futur, futur antérieur), et une attention portée aux détails concrets, l’écriture restitue une ambiance d’abandon et de transformation lente, tout en évitant les clichés littéraires.|couper{180}

Carnets | octobre 2024

Rome brûle tout le temps

Rome brûle. Le monde s’effondre autour de nous. Dans ce chaos, la création, qu’elle soit écriture ou peinture, pour le narrateur devient un rempart fragile. Pas pour sauver le monde, mais pour se sauver soi-même. Face à l’impuissance, peindre ou écrire est une manière de faire avec, d’accepter l’incontrôlable tout en continuant à tenir debout.|couper{180}

Carnets | octobre 2024

ni

Face à l'absurdité du quotidien, l'accumulation devient une forme de résistance. À travers une série de négations, "Ni" explore les petites frustrations de la vie moderne, les contradictions de nos sociétés, et l’effondrement progressif d’un monde saturé de promesses non tenues. Chaque ni est un rejet, une tentative d’expulser ce qui nous accable, de la tartine qui tombe toujours du mauvais côté aux discours vides des dirigeants. Mais à force de nier, c'est une autre réalité qui se révèle : celle d'un univers où tout semble s'effondrer sous le poids de ses propres absurdités. Ce texte, à la fois drôle et tragique, nous plonge dans un crescendo inexorable, où la répétition devient catharsis.|couper{180}