Les Masques et la Mélancolie : Réflexions sur Starobinski, Fantômas et l’Écriture

Les ennemis des masques (Montaigne, La Rochefoucauld, Rousseau et Stendhal) est le sujet d’une thèse de Jean Starobinski. Starobinski (je veux toujours que tout ce qui finit par i soit un y donc je place celui-ci avant toute chose, avant que le doute ne s’élève et, malgré cela, la singularité me saute aux yeux puisque, connaissant le mécanisme, je m’obstine, je persiste). C’est encore plus évident avec ski qui sitôt entendu ou prononcé intérieurement par le larynx se transforme dans l’œil irrémédiablement en sky. (ou peut-être est-ce le contraire ?) Y a-t-il une relation entre le ski et le ciel, sûrement mais elle me reste encore inconnue si j’oublie l’anglais. Donc je dis simultanément que Starobinski mène parallèlement des études de médecine et des études littéraires. Et il choisit comme sujet de thèse les écrivains ennemis des masques.]

Il faut aussi évoquer le fait qu’il est (de 1957-1958) interne à l’Hôpital psychiatrique universitaire de Céry, près de Lausanne. Et il rédige plus tard un ouvrage intitulé _L’encre de la mélancolie_ chez Seuil, La librairie du XXIème siècle, collection dirigée par Maurice Olender parallèlement ou simultanément à _Genre humain_. Il faut que je sache qui est Maurice Olender maintenant que je me trouve à en parler par l’entremise de cette lecture de Starobinski.

_« Issu d’une famille juive polonaise qui s’est réfugiée à Anvers avant la guerre, Maurice Olender devient apprenti comme « cliveur de diamants ». Il apprend l’hébreu, puis s’initie au grec et au latin. Au terme de ce parcours d’autodidacte, il se définit comme un « enfant analphabète qui a fini érudit »_ (je relève ce passage dans Wikipédia cela m’amuse de me rendre désormais sur ce site pour y collecter des réponses à la moindre interrogation). Ce qui me fait songer que j’écris ou pense certainement comme je marche dans les rues de Paris à vingt puis trente puis quarante ans — c’est-à-dire en totale collaboration avec le hasard. Sauf que jusqu’à la quarantaine je dis encore « le hasard » et je ne m’intéresse que partiellement aux signes qu’il est sensé m’indiquer.

Disons que j’établis une hiérarchie d’importance vis-à-vis de ses signes qui ne sont qu’en fonction de choix ou de buts dans une hiérarchie de priorité personnelle et dont l’appellation de hiérarchie comme de priorité est assez proche de l’intention qu’on trouve dans les pamphlets. Je m’inquiète d’autant de hiérarchie et de priorité, des signes et du hasard que je m’en fous complètement dans mon for intérieur. Que cette utilisation des mots est un soufflet (un camouflet ?) envers ce qu’un esprit normalement constitué et muni du sérieux, de la gravité requise pour preuve de cette normalité ne souffrirait pas. Avec le recul, l’angoisse m’étreint en même temps que la stupeur et le dégoût presque aussitôt, d’avoir passé autant de temps à m’accrocher à de telles balivernes. Et je ne suis pas loin de toujours les trouver très sérieuses malgré ce double de moi-même, et qui m’incite à toujours les considérer futiles et dégoûtantes.

À remarquer aussi que tout ce qui m’intéresse et ce de plus en plus se trouve avoir une relation avec la judaïté. Il faut que je parvienne à développer cela aussi. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs.

L’encre remplace donc la bile pour la couleur noire. Je note. Il y a longtemps qu’un intérêt est suscité par la mélancolie. Depuis l’adolescence certains poètes comme Lamartine, Heine, Hölderlin notamment la distillent, à moins que ce ne soit que ma propre lecture des poètes qui me permet de la surprendre tout au fond de qui je suis, tout au fond de l’acte même d’écrire. À moins que ce ne soit cette tâche, l’une des tâches inaccomplies de ce dibbouk avec qui peu à peu je me familiarise, qui cherche à s’accomplir, à s’achever par mon intermédiaire et que le fond commun soit cette mélancolie des âmes qui, sans cesse, ont cette sensation de n’aboutir à rien. Ici, sans cesse, défie les frontières du temps comme de toute logique spatiotemporelle évidemment.

Cette affaire de masques revient donc sur le tapis encore. Ce phénomène est probablement le même que lorsqu’on décide d’acheter un modèle précis de véhicule. On feuillète des magazines, on repère l’objet de notre désir, on se visualise au volant, on imagine l’effet, avec cette étrange faculté de pouvoir se trouver à la fois dans l’habitacle et hors de celui-ci, d’être à la fois l’acteur principal et tous les figurants qui le remarquent. Donc une chose en moi cherche le mot masque un peu partout et finit bien sûr par le voir partout. Comme le mot juif. Comme le mot mélancolie.

Maintenant il faut aussi que je parle de certains désirs plus ou moins inavouables, et ce sont les plus inavouables bien sûr les plus intéressants. Comme par exemple cette nouvelle proposition de F. B à participer à l’élaboration d’un recueil de textes sur le souvenir du confinement. Aussitôt que l’envie m’en vient je la chasse. Et je crois que ce que je chasse ainsi c’est une sorte de vision obscène associée à l’écriture qui n’a comme but que celui de se faire remarquer, ou de faire remarquer cette histoire de confinement. En plus collectivement. Collectivement mais au final anonymement puisque les textes seraient réunis en rubriques et qu’on ne serait pas sensé savoir qui les écrit. Donc même mouvement simultané d’attirance et de répulsion envers ce projet, qui n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Il est même possible que toute la journée je ne cesse de me débattre entre ces deux forces contraires, sans jamais vouloir en privilégier l’une comme l’autre. Ma position est centrale bien qu’oscillante perpétuellement comme l’est le vide, sauf que je ne produis ainsi que l’énergie requise à me maintenir ainsi, et c’est déjà éprouvant, si éprouvant que je ne vois pas comment je pourrais faire autre chose que ce que je fais justement.

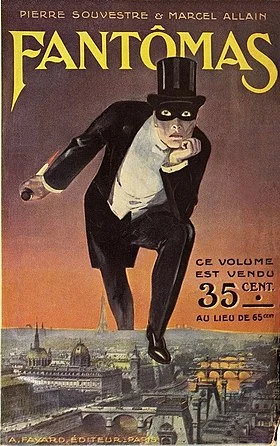

Et avant que je ne développe plus cette histoire de mélancolie et d’encre, il faut que je parle de Fantômas. Car avec les masques évidemment qu’il ressurgit. Et aussi les mots populiste et populaire et l’ambiguïté encore très vivace qui ne cesse d’aiguiser ma curiosité, à seule fin de m’extraire de l’indifférence harassante. De l’ennui. De la répétition au cours des âges des expériences nauséabondes dues à cette ambiguïté — Attrait ou dégoût — entre populisme et popularité. La figure emblématique du personnage invisible incarnée dans Fantômas. Qu’entendre dans populaire ? Dans histoire ou roman "populaire".

Donc je cherche je farfouille je triture. Et je découvre cet article.

_Le « peuple » n’y est guère présent (On parle du roman populaire Fantômas) que sous les auspices stéréotypés de la pègre, celle qui fréquente les cabarets louches du « Cochon de Saint-Antoine » et du « Rendez-vous des Aminches », les bidonvilles de Saint-Ouen, les fêtes foraines de Montmartre et des barrières. Tout cela ne dépasse pas les clichés véhiculés depuis près d’un siècle déjà par le roman feuilleton. En revanche, s’il est une série qui fut populaire, c’est bien celle du Roi de l’Epouvante. L’attestent un succès foudroyant, favorisé entre autres par l’édition bon marché de chez Fayard (soixante-cinq centimes le numéro et même trente-cinq pour le premier), des traductions innombrables, la consécration immédiate apportée par le cinéma (cinq films de Feuillade avant 1914), et pour couronner le tout, la caution aussi spontanée qu’enthousiaste des intellectuels, Apollinaire, Cendrars, qui voyait dans le cycle « l’Enéide des temps modernes », Max Jacob qui considérait comme une œuvre de salut public la création d’une « Société des Amis de Fantômas », Cocteau, Desnos auteur d’une célèbre complainte interprétée à Radio-Paris en 1933 par une chorale que dirigeait A. Artaud sur une musique de Kurt Weil. Aucun doute : Fantômas est devenu un mythe, il vit de cette existence têtue qui n’appartient qu’aux créatures imaginaires. Au demeurant, qui se souvient de Pierre Souvestre et Marcel Allain, ses géniteurs : le Fils a tué les Pères, le produit effacé les producteurs. Le phénomène se vérifie sans doute à propos de tous les grands cycles populaires, Rocambole, Lupin ou Rouletabille ayant tous largement dépassé, par l’ampleur de leur notoriété, Ponson du Terrail, Leblanc ou Gaston Leroux. Mais dans le cas de Fantômas, il n’est pas sans cocasserie de relever que cet effacement de l’auteur se trouvait spécifié en toutes lettres dans le contrat qui liait Pierre Souvestre à son éditeur._

L’aspect insaisissable de l’invisible, de celui ou celle qui avance "masqué". Un don exceptionnel pour les métamorphoses. Tout cela se heurte à la logique aristotélicienne de l’identité. On parle même d’une esthétique du baroque.

La publication du bouquin de Souvestre et Allain débute en 1911 et s’il devient "populaire" c’est sans doute qu’il surgit comme une sorte de réponse culturelle- populaire et non populiste pour le coup à la confusion du moment. Il serait intéressant de lister tous les événements marquants de cette année (on peut en trouver déjà un certain nombre sur Wikipédia).

Fantômas n’est pas au-delà des apparences, c’est tout le contraire "l’apparence est son être". Fantômas n’a pas d’autre essence que son masque.

À noter que la même année 1911 c’est Maurice Maeterlinck qui obtient le prix Nobel de littérature.

Une critique des serres chaudes parut en 1889 chez Paul Vanier, l’éditeur de Verlaine dit de lui :

_Ces vers s’inscrivent dans la ligne de la « dépersonnalisation de l’écriture » et réalisent en partie l’idéal mallarméen : la suggestion, comme essence de « tous bouquets », devient le principe générateur de l’acte de création « pure ». Par la répétition du mot, Maeterlinck atteint une vibration spirituelle, « une résonance intérieure »._

Dépersonnalisation de l’écriture. Puis la boucherie de 14. Puis peu à peu le monde moderne, le néolibéralisme, la dépersonnalisation des êtres et l’hypnose de la télévision, des smartphones, du star-système. Andy Warhol, le quart d’heure de célébrité.

_« Maeterlinck a été tenté de donner la vie à des formes, à des états de la pensée pure. Pelléas, Tintagiles, Mélisande sont comme les figures visibles de tels spécieux sentiments. Une philosophie se dégage de ces rencontres à laquelle Maeterlinck essaiera plus tard de donner un verbe, une forme dans la théorie centrale du tragique quotidien. Ici le destin déchaîne ses caprices ; le rythme est raréfié, spirituel, nous sommes à la source même de la tempête, aux cercles immobiles comme la vie. Maeterlinck a introduit le premier dans la littérature la richesse multiple de la subconscience. […] Il est apparu dans la littérature au moment qu’il devait venir. Symboliste il l’était par nature, par définition. Ses poèmes, ses essais, son théâtre, sont comme les états, les figures diverses d’une identique pensée. L’intense sentiment qu’il avait de la signification symbolique des choses, de leurs échanges secrets, de leurs interférences, lui a donné par la suite le goût de les faire revivre en les systématisant. C’est ainsi que Maeterlinck se commente avec les images mêmes qui lui servent d’aliment. »_ — Antonin Artaud, dans _Préface aux Douze chansons_ (1923)

À peu près à la même époque Marcel Duchamp hésite entre une carrière d’humoriste et celle d’artiste peintre. Il aura et nous aurons la chance de voir son travail peu apprécié au salon des humoristes. (Palais des Glaces de Paris 1908).

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | septembre 2023

Paysage venteux

Les vieilles révoltes refroidissent comme des bols de soupe le soir devant la télé.|couper{180}

Carnets | septembre 2023

Pluie et orage

Le mot peut être catalyseur, réceptacle, déclencheur. Sa lecture, sa lecture silencieuse, le croit-on, ou à voix haute. Et il y a aussi ce voyage qu’un mot fait avec nous durant toute notre vie, la façon dont il va s’enrichir ou s’appauvrir selon l’attention qu’on lui apporte tout au long des circonstances traversées convoquant son usage.|couper{180}

Carnets | septembre 2023

Orientation

Ce n’est pas par raisonnement qu’on y avance, qu’on s’y oriente, surtout si l’on continue à désirer les quatre points cardinaux, dont on a oublié qu’il s’agit d’une fiction.|couper{180}