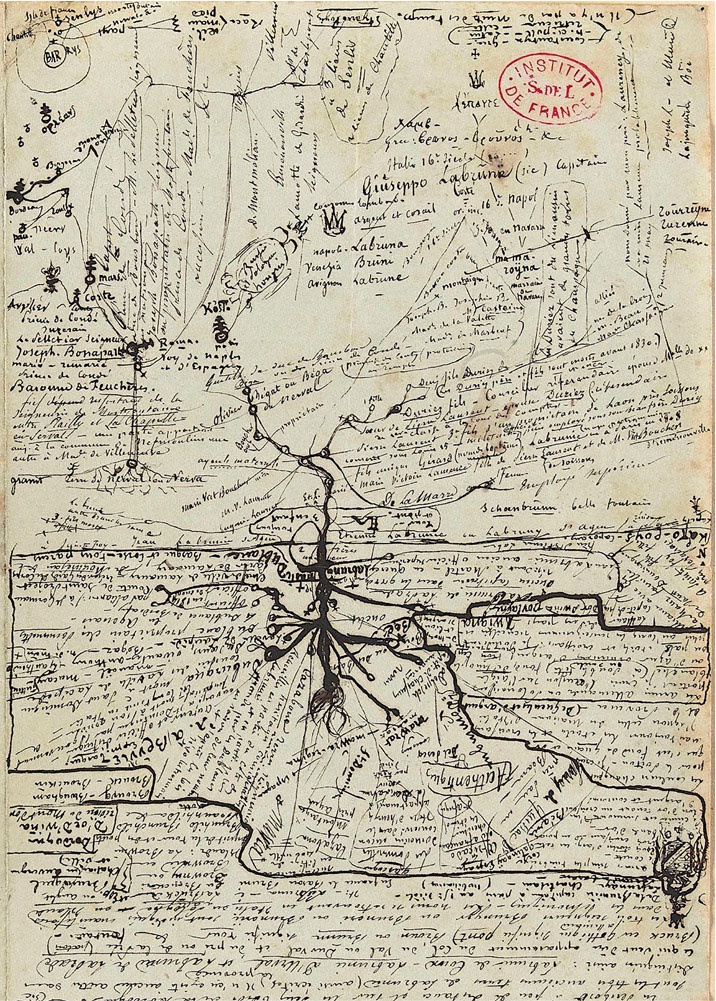

À la lecture du Dit Nerval de Florence Delay, cet étonnement de voir s’afficher le mot « Bérésina » (elle l’écrit avec un « s » au lieu d’un « z », comme je le fais). En effet, mais il se peut que ce ne soit qu’une légende véhiculée par Gérard Labrunie, sa mère serait morte en traversant un pont jonché de cadavres lors de la retraite de Russie. Peut-être à Glogau en Silésie.

Elle est morte à vingt-cinq ans des fatigues de la guerre, d’une fièvre qu’elle gagna en traversant un pont chargé de cadavres où sa voiture manqua d’être renversée. Mon père, forcé de rejoindre l’armée à Moscou, perdit plus tard ses lettres et ses bijoux dans les flots de la Bérésina.

Je note la coïncidence simplement, sans en disserter.

Autre découverte dans un article du site Cairn.info : cette affaire de la maison du docteur Blanche que F. situe dans ses vidéos vers la maison de la radio, ce qui m’a fait beaucoup douter de ma propre mémoire, car je situais celle-ci à Montmartre, du côté du Château des Brouillards. Or, dans cet article, il est effectivement question de la maison d’Esprit Blanche à Montmartre. (Nerval avait été soigné précédemment à la maison de santé Madame Sainte-Colombe, rue de Picpus.) Après quelques recherches sur le docteur Blanche, il s’avère qu’il a déménagé de Montmartre pour Passy lorsqu’il devint plus aisé (en 1846).

La chirurgie est étroitement liée à l’histoire de G. À noter que le célèbre chirurgien John Hunter, au 18e siècle, n’a jamais achevé de cursus de médecine ni obtenu de diplôme en la matière. Ce qui ne l’empêcha pas d’être reconnu comme le fondateur de l’anatomie pathologique et par beaucoup comme le père de la chirurgie scientifique moderne. Il a servi durant la guerre de Sept Ans (1756-1763), où ses expériences l’ont conduit à publier un traité sur les blessures par balle. À noter aussi que le père de G. est chirurgien et qu’il a rejoint l’armée du Rhin, lors des guerres napoléoniennes. Le père de F.L. l’était également, tout comme le docteur Blanche. Le mot « chirurgie » provient du grec kheirourgía, qui signifie « travail manuel », faisant référence à la branche de la médecine responsable de la manipulation physique des structures corporelles.

Cela me conduit presque aussitôt à repenser au mot « organe », à « s’organiser ». J’avais déjà écrit quelque chose à ce sujet, mais comme je ne suis pas du tout organisé, va savoir où et quand.

Ce qui me conduit, encore et encore, à me morfondre un peu, puis à prendre le taureau par les cornes une fois de plus en charognant sur ce site SPIP local que je développe parallèlement à celui déposé sur un serveur distant. La partie graphique (structure de la page) m’a déjà bien fait tourner en bourrique. Mais avec un peu d’opiniâtreté, de la patience… surtout ce fait que le développement web me renvoie à ma scolarité désastreuse en mathématiques. Je passe de fichus quarts d’heure à relire plusieurs fois ces tutoriels du site SPIP.net concernant les boucles. Concernant la partie CSS, j’ai découvert une façon commode, rapide et efficace de ne pas perdre de temps. J’ai téléchargé les fichiers CSS et JS de la plateforme Uikit, que j’ai collés ensuite dans des dossiers préparés à cet effet. Plus qu’une simple ligne de code ensuite pour y faire référence, et le tour est (presque) joué.

Cette incapacité à structurer le code, ce désordre dans lequel je me débats, reflète sans doute un chaos plus large, celui de la pensée, de l’existence. Comme la chirurgie organise un corps en souffrance, je tente maladroitement d’organiser ce fouillis de boucles et de pages web, en espérant trouver une cohérence cachée.

Ce besoin d’organisation… ou cette incapacité à l’atteindre ? Peut-être que mon chaos apparent est aussi une forme d’organisation, une autre façon de structurer les choses. J’aime penser que je m’organise comme un corps qui guérit de lui-même, sans intervention directe, avec ses propres moyens. Ou peut-être est-ce juste une excuse pour expliquer mon manque de rigueur…

Cette affaire de mise en page, de structure, rejoint assez vite l’idée d’entrée en matière. Le moindre de ces termes soulève des montagnes d’interrogations quasi métaphysiques. Presque toujours en filigrane une phrase de Beckett ou d’un de ses personnages : « Quand est-ce qu’on va naître ? » (de mémoire).

Autrement dit : que ce soit dans la chirurgie, le développement web ou même l’écriture, il y a toujours cette question de la matière. Quand est-ce qu’on va naître, pour de vrai ? Ou bien est-ce que tout cela n’est qu’une série d’entrées incomplètes, jamais totalement réalisées, des fragments d’organisation qui cherchent encore leur cohérence ?

Hier matin et après-midi, tout le long de la journée, de magnifiques gribouillis, et parallèlement chacun se vide concernant la situation actuelle du pays , tout le monde à peu près d’accord pour dire à quel point c’est injuste, dégueulasse, et presque aussitôt l’ombre sinistre de l’abattement. Les corps se voutent un peu, et observé leur lenteur à se relever, à ranger leurs affaires, à repartir vers la cour, traverser la cuisine, ressortir dans la rue.

Relu quelques articles d’Annie Le Brun dans Ailleurs et Autrement. Bien raison d’en revenir à Jarry autant qu’on peut, drôle de retrouver ça, qui date des années 2000 et de me souvenir encore de « Mère Ubu, tu es bien laide aujourd’hui. Est-ce parce que nous avons du monde ? » que j’ai du dire à voix haute il n’y a pas si longtemps encore.

Notre promenade du 14 septembre emprunte un nouvel itinéraire, l’autre côté du Rhone à Serrières, une bonne heure, un vent formidable souffle, nous débarrassant de tous les miasmes engendrés par la morosité actuelle du monde.