10 novembre 2025

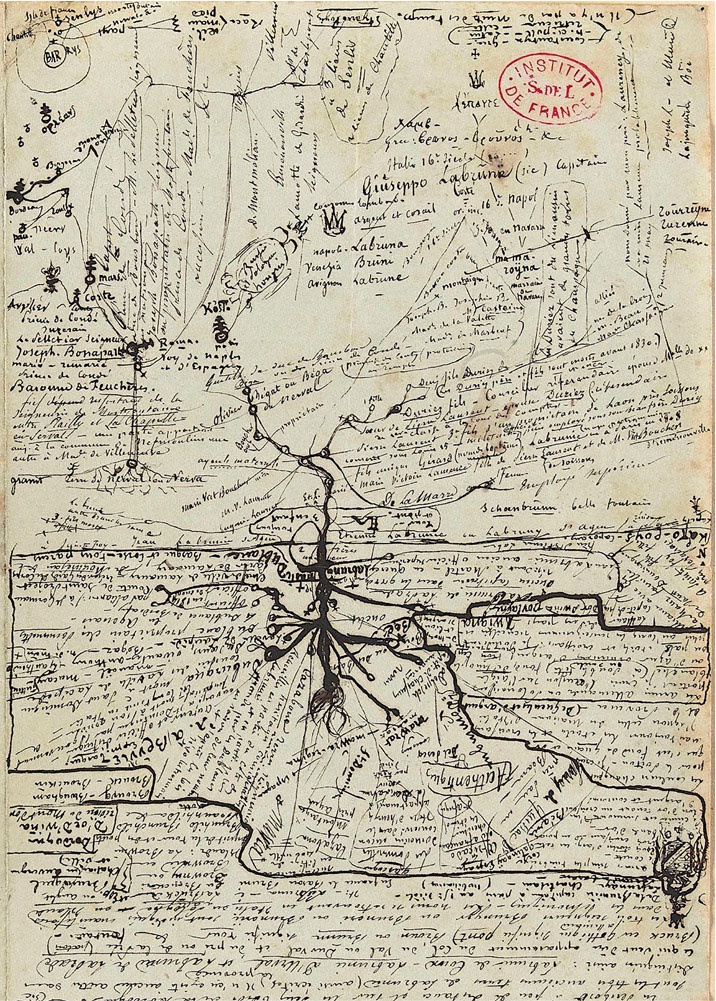

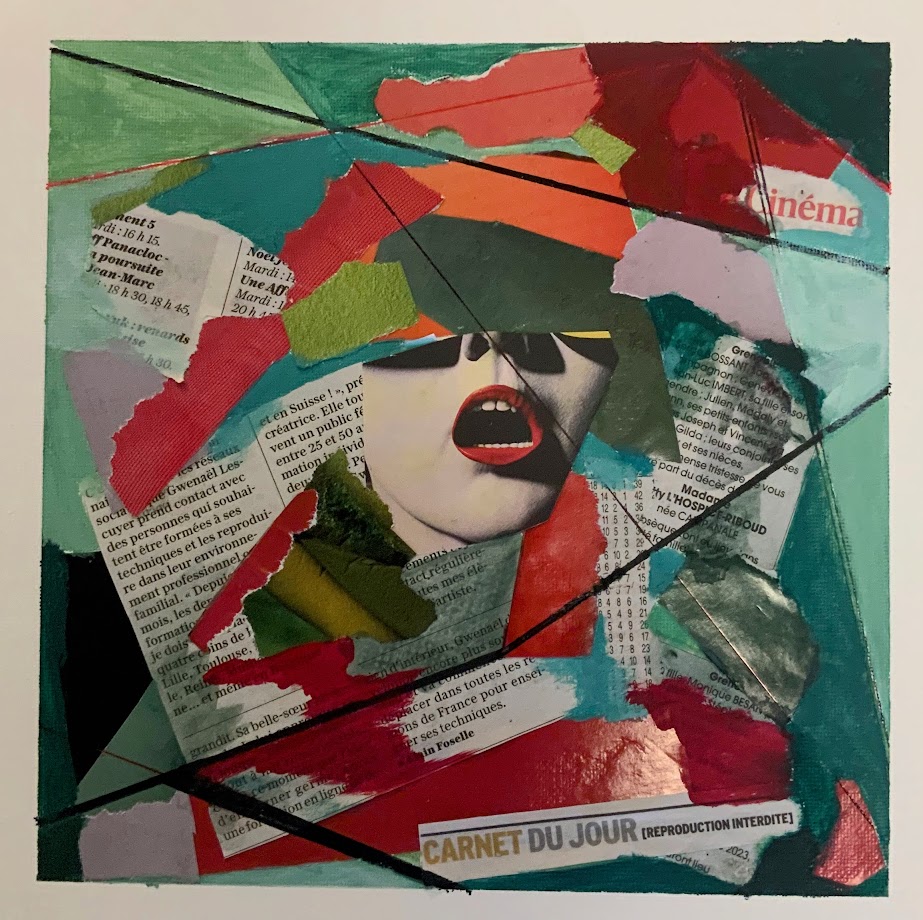

La maison avait une façade claire avec des volets toujours un peu fermés, une raideur tranquille qui convenait à la rue. On passait devant sans la remarquer, sauf les jours de marché, quand les marchandes accrochaient du linge au bord des camionnettes et que l’odeur de café brûlé venait de chez Duval, au coin. Dans l’entrée, il y avait un tapis élimé, un portemanteau de noyer et, posée sur une console, une boîte rectangulaire, laquée, qu’on n’ouvrait pas. C’était Marthe qui faisait visiter, un fichu sombre sur les épaules, un trousseau de clés accroché à sa taille. Elle disait que les chambres étaient modestes mais propres, que la cuisine donnait sur la cour, qu’on entendait à peine les cloches de Saint-Bernard, et qu’il y avait une seule habitude de la maison : —Ici, dès que tu arrives tu écris un nom sur un bout de papier, ça peut-être un sobriquet, un alias, un petit nom de l’enfance, un pseudonyme d’écrivan, un nom d’emprunt. Tu le mets dans cette boite et on ne t’embête plus avec ça. Elle disait ça simplement, sans mystère, comme on explique qu’on enlève ses chaussures dans un vestibule. Les locataires hochaient la tête. Ils arrivaient de partout, avec des valises souples et de petites carrières cassées. Un garçon timide qui se faisait appeler Polo à l’atelier, une secrétaire qui avait signé des poèmes sous le nom d’Héloïse, un serveur qui avait été « Nico » pendant deux étés sur la côte. Ils prenaient une feuille, écrivaient le nom à se défaire, pliaient le papier en quatre. Marthe ouvrait la boîte avec une clé fine, posait le feuillet à l’intérieur avec les autres. Elle disait : « Tant que vous dormez ici, la maison vous garde. Pas de cauchemars. Pas de portes forcées. Les voleurs ne passent pas le seuil. Vous verrez. » Et, de fait, on dormait bien. Le bruit de la rue s’arrêtait à la marquise, il y avait comme une tiédeur dans les couloirs. Les portes fermaient juste comme il faut, les robinets coulaient sans goutter, les soirs d’orage le toit tenait bon. Les habitants prenaient l’habitude de se croiser dans la cuisine, de se rendre de petits services, de ne pas poser de questions. À la Toussaint, après la soupe, Marthe essuyait ses mains, prenait la clé et disait d’une voix neutre : « C’est l’heure. » On la suivait dans l’entrée. Elle ouvrait la boîte, et il se passait quelque chose de léger, presque rien, une sorte de changement d’athmosphère. Et, dans les pièces, on reconnaissait des airs. La cuisine se donnait des manières de mère. Le torchon s’installait qu’on eût dit deux mains, la bouilloire lançait un petit sifflement rassurant. Le couloir prenait l’odeur d’un vestiaire, on l’aurait appelé Caporal sans même connaître l’histoire. Une chambre de l’étage avait quelque chose d’égaré, la fenêtre restait ouverte un peu plus tard, comme si quelqu’un cherchait un signal au loin : Perdue, on disait en souriant. On ne se plaignait pas. C’était même agréable, entre chien et loup, de sentir que les lieux avaient des allures, des caractères, et que ces allures vous tenaient au chaud. Les noms déposés ne servaient plus à personne, on avait bien le droit de les laisser courir dans les murs. L’hiver où elle est arrivée, la nouvelle, la pluie avait commencé tôt. Elle avait un manteau trop fin, des mains rouges, un carton à dessins sous le bras. Elle s’appelait, d’après les papiers, Éléonore Prat. C’était ce qui figurait sur la carte qu’elle tendit à Marthe en tremblant un peu. Marthe lui fit visiter et, avant de lui remettre la clé de sa chambre, elle répéta l’habitude de la maison. La nouvelle resta un moment à regarder la boîte. On aurait dit qu’elle n’avait pas ce genre de nom-là en trop, pas de surnom d’école qui colle, pas de pseudo de réseau, rien qu’un nom régulier, celui qu’on vous donne au guichet, sur les relevés, au travail. Marthe, pour l’aider, dit qu’on pouvait se séparer de n’importe quel sobriquet tant qu’on ne l’utilisait plus. La nouvelle hocha la tête. Elle s’assit à la console, prit le stylo, écrivit sans lever la main, d’un geste rapide, son nom en entier, tel qu’il apparaissait sur la carte. Elle plia le papier en quatre, comme on l’avait dit. Marthe, qui ne lisait jamais, glissa le feuillet avec les autres. On entendit la pluie sur la cour, la bouilloire qui commençait à chanter. Le soir même, Éléonore s’installa dans la petite chambre sur rue, la seule qui n’avait jamais pris d’allure à la Toussaint, ni Maman ni Caporal ni Perdue. Elle sortit deux tee-shirts, un pantalon, une trousse avec trois crayons, posa le carton à dessins sous le lit. Elle s’endormit vite, ventre creux, les mains glacées. Le lendemain, la maison ne la reconnut plus.

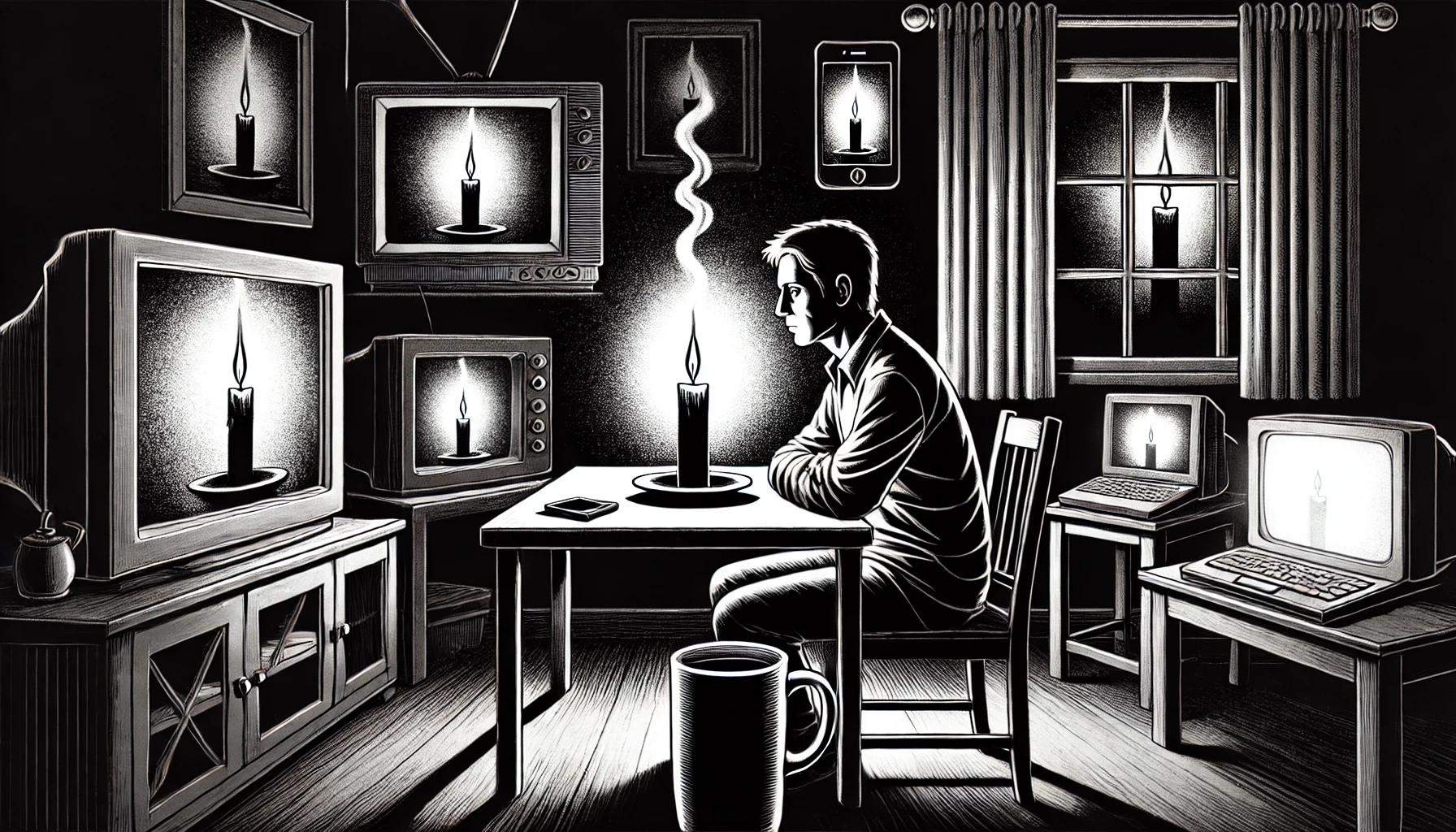

Si je n’apparais plus sur les réseaux, si je ne publie rien, ne partage rien, est-ce que quelque chose se désagrège sans que je n’en soies conscient. Quelle part de lui se désagrège vraiment se demande t’il, sinon celle-fictive qu’il avait construite patiemment durant des années.

Irait-il jusqu’à oublier son propre nom, celui tout autant fictif de l’état-civil.

Est-ce que te nommes toi-même quand tu es seul dans le noir. Est-ce que tu utilise ce prénom, celui dont on t’affuble, que tu n’as pas choisi. --Tu as toujours des idées à la con mon pauvre vieux. Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire de nom, de prénom que tu pourrais choisir.

--Autrefois j’aurais voulu que l’on m’appelle Philippe. --Tu n’as qu’à dire que tu t’appelles Philippe qu’est-ce que ça peut bien faire.

--Mais tous les gens que je connais diront que ce n’est pas mon vrai nom. --histoire de borgne au royaume des aveugles.

--c’est quoi l’identité, à quoi ça tient, à quel mensonge... --Tu penses qu’innombable tu seras plus dans le vrai ?

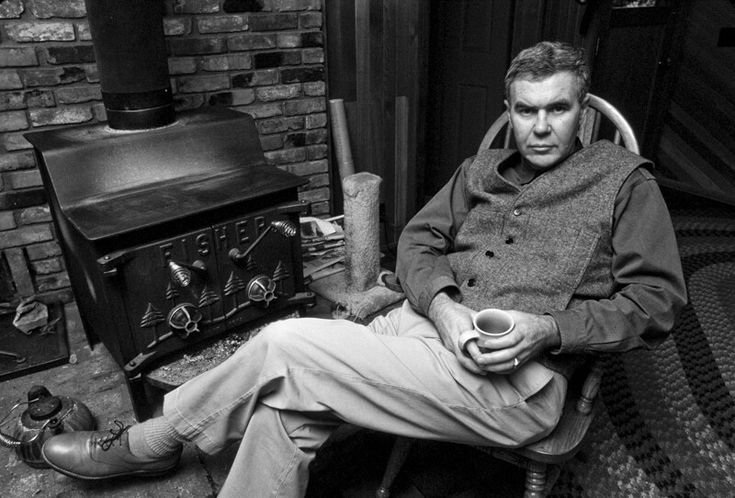

L’obsession de s’enfuir le réveille la nuit, il pense que ses rêves sont des prisons.

--Celui-là si on ne l’enferme pas, il déborde de la casserole, du lait qui bout.

---Laissez-moi, allez-vous en, partez, disparaissez, laissez-moi tranquille

--Une fois j’ai dit : je vous tuerai tous. Je ne veux plus voir personne. Puis je suis monté à la salle-de-bains, dans la glace aucun reflet, j’avais disparu enfn, c’était bien.

D’autres m’ont parlé de tout ce que j’allais rater de me conduire ainsi. J’ai senti cette peur qu’ils avaient tous de rater quelque chose, j’ai noté ça dans un coin de ma tête, c’était une bonne arme, ça pourrait servir.

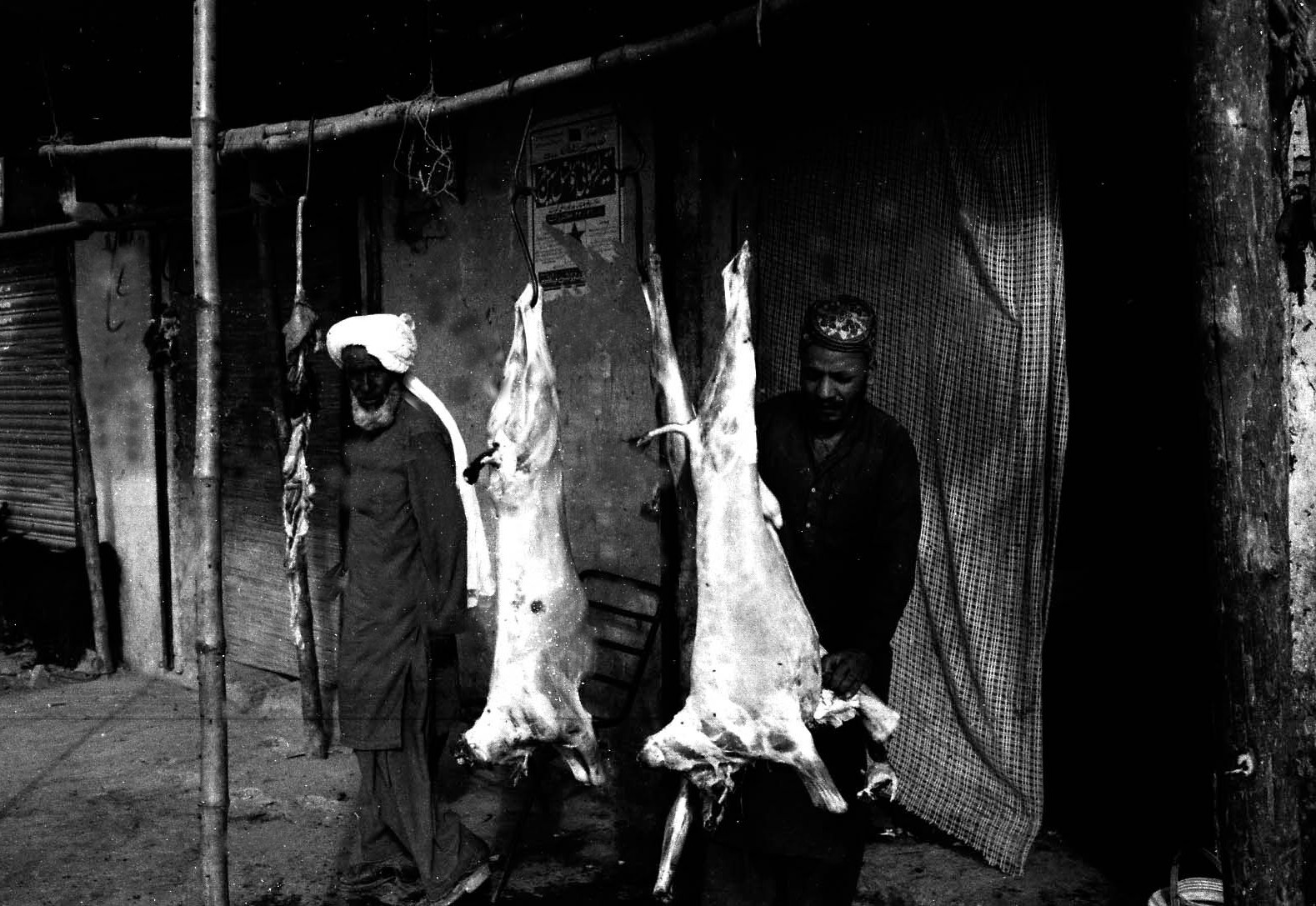

Cette femme assise a disposé les cartes d’une certaine manière devant elle, c’était une torah mais tout le monde a dit non on ne dit pas comme ça on dit tarot, et là encore tu as vu quelque chose disparaître dans un recoin de la pièce. Ils ont même allumé la lumière pour que tu sois bien sur que l’ombre avait disparue. Tu ne les as pas crus. Tu ne leur as pas dit.

Tu as refabriqué une ombre en urgence.