Dans le texte qui suit, nous ne faisons qu’effleurer un catalogue des jargons. Il est simple d’imaginer un chapitre récurrent, une sorte d’activité récréative, un herbier des langues mortes-vivantes.

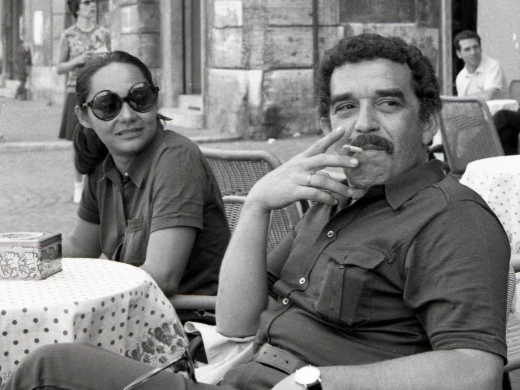

Cette époque mortifère à la langue formatée autant que débile, tant elle prétend à vouloir se rendre efficace dans n’importe quel domaine de la geste humaine – paradoxe inquiétant – réduit l’espace de nos poumons dans les cages thoraciques. L’abus de phrases nominales, de points intempestifs, l’organisation concentrationnaire à laquelle nous sommes conviés malgré nous via mots d’ordre et slogans, l’étalement horizontal des platitudes les plus plates envahissant les continents, la terre entière, nécessite une réflexion importante – peut-être à ce titre ne le serait-elle que pour moi, cela me suffirait – et une réaction quasi épidermique, un acte de résistance en se jetant envers et contre tout dans une cadence, un rythme, une ouïe qui ne s’obtiennent que par l’emploi de phrases longues, voire plus que longues, démesurées comme notre soif de liberté pourrait être elle aussi inextinguible.

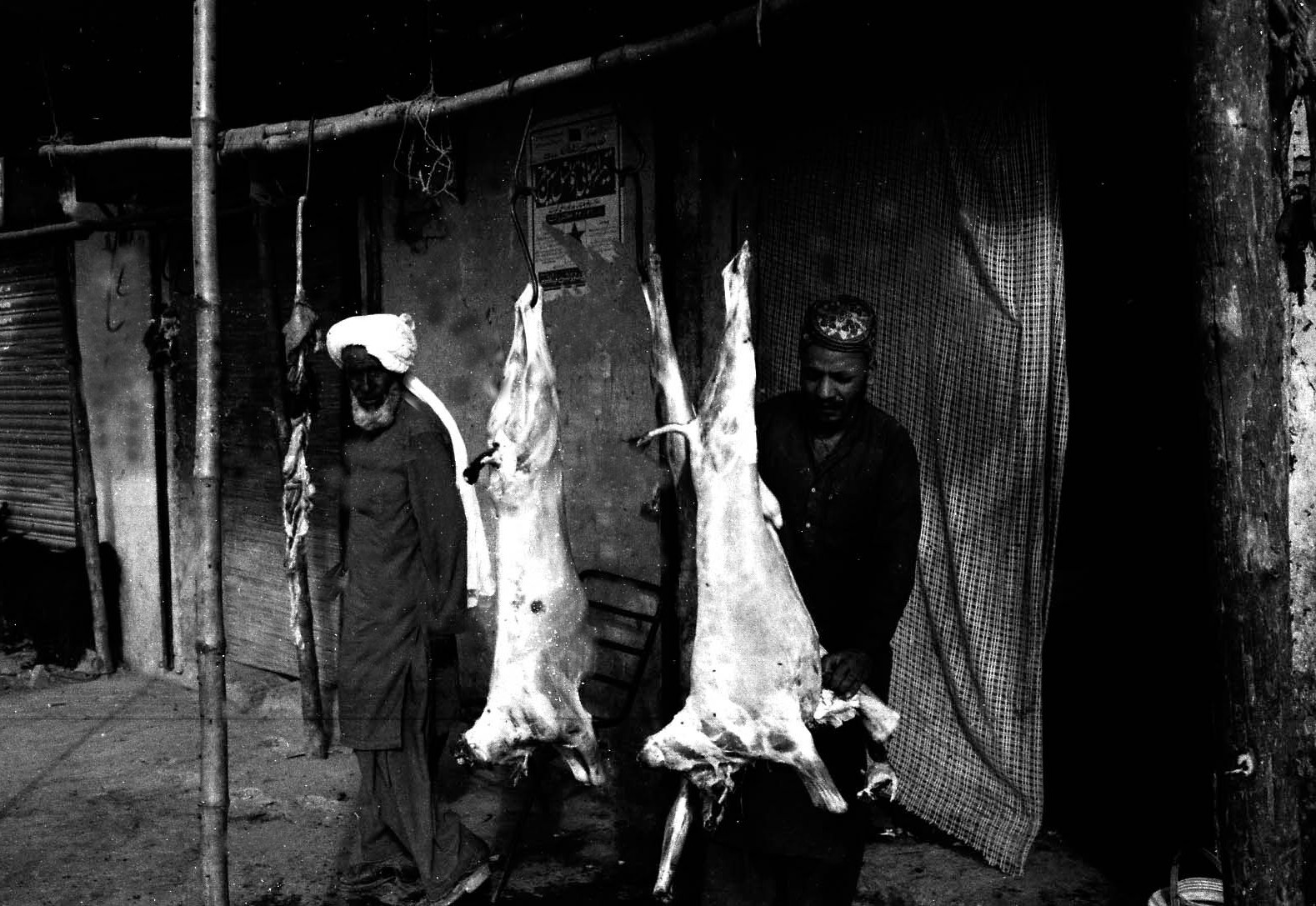

Mais pour ne pas passer pour un généraliste de plus, il nous faut trouver des exemples concrets. Je commencerais donc par exposer ce formidable salmigondis lié à l’usage politique : Transition écologique juste et solidaire. Locution totalement vide de sens mais dont on remarque contre toute attente l’effort de longévité, ce qui prouve que ceux qui pondent pareilles inepties ne manquent eux pas d’air. Admirons l’utilisation à gogo du formatage : un triptyque magique qui annule toute contradiction par la multiplication des adjectifs positifs. « Juste » et « solidaire » désamorcent la violence potentielle du mot « transition » et l’évacuent dans le consensus moral. La formule est devenue un talisman incantatoire, non, ne sera évidemment jamais un réel programme. Tout est marqué dessus comme sur le porc qu’on salue.

Ce que cette locution étouffe dans un consensus effarant, c’est presque l’essentiel : la complexité des arbitrages, les coûts réels, les conflits d’intérêt, l’effort inégalement réparti. Elle promet une révolution sans victime, elle nous ment en se moquant ouvertement.

Dans un domaine plus trivial, le commerce, n’avons-nous jamais assisté, non sans stupeur, à cet extraordinaire : « Lever les points de friction et solutionner les pain points pour maximiser l’empowerment du client. » (citation exacte, spécimen prélevé dans son milieu naturel). J’espère que cette stupeur ne nous aura pas échappé par lassitude d’entendre cette bouillie rabâchée dans nos réunions, nos magasins, nos épiceries. Désirez-vous aujourd’hui vous intéresser à la philosophie, nul doute qu’il vous faudra écouter sans broncher un « Il faut lâcher prise sur les schémas toxiques et incarner sa vérité. » Et même nos affects, nos sentiments ne s’en sortiront pas indemnes après avoir été secoués par le tristement terre à terre « On a dû se recentrer sur nos besoins individuels dans une dynamique de déconstruction bienveillante. » Quant aux universitaires, ils sont toujours les mêmes ; de leur part, plus rien ne peut vraiment nous offusquer, pas même un « Cet ouvrage interroge les modalités de représentation du trauma dans une perspective intersectionnelle. » S’il ne fallait donner que quelques exemples pour bien asseoir mon propos.

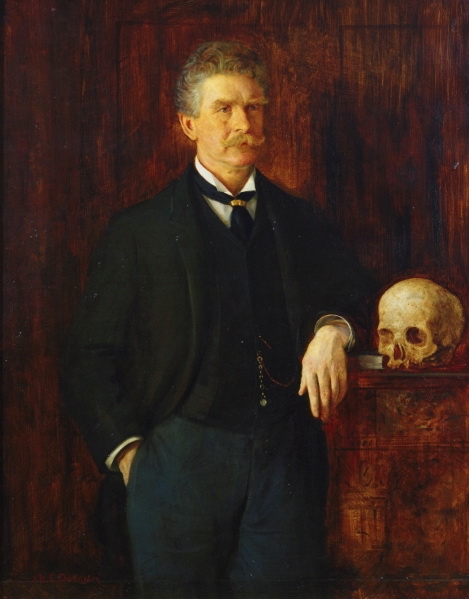

Mais que nous reste-t-il à dire : nous, c’est-à-dire pauvres gueux, qui ne fasse pas trop peuple face à ces gens toujours absolument aptes, dans une vigueur toujours renouvelée par le manque de recul, à pondre de telles merveilles ? Je me le demandais et, tournant les talons, je désirai comprendre comment les générations précédentes, victimes à n’en pas douter des mêmes avanies et guignoleries, s’en étaient consolées. Et bien, n’ayant pas le goût des empoignades physiques, ni celui des huées à tout va, pas plus que je n’ai d’attrait pour les bises dans les bureaux, les léchages de derrière voire les entreléchages, je décidai de relire nos grands et moins grands auteurs. Ma quête ne se portant en gros que sur un seul sujet : comment ceux-ci s’arrangeaient-ils pour développer dans un univers nuisible et toxique la bonne capacité de leurs poumons.

J’ai traversé les époques, j’ai vu ma capacité respiratoire se restreindre, me conduisant mille fois vers l’essoufflement, l’asphyxie ; participant même volontiers à la réduire encore plus seul par des lectures, des fréquentations, des influences. Manquais-je pour autant de volonté, de discernement ? Longtemps je me suis interrogé sur la question d’un libre-arbitre en matière d’idiotie comme d’apoplexie. Sommes-nous si responsables de nos choix et de nos actes lorsque tout est conçu en grande partie désormais pour que nous en ayons seule l’illusion ? Ne soyons pas dupes. D’autant que cette élite intellectuelle, soi-disant opérant dans des cabinets feutrés, une fraternité antagoniste de la nôtre (nous les gueux, le peuple, les esclaves, disons-le clairement encore une fois) n’a jamais fait que payer avec nos propres deniers des savants fous, tout droit sortis des laboratoires des émules du docteur Mengele pour nous imposer par des éléments de langage extrêmement bien choisis une réalité qu’ils désiraient, qui surtout les arrangeait.

...S’il ne fallait donner que quelques exemples pour bien asseoir mon propos. Pourtant, à les aligner ainsi, une évidence m’est apparue, aussi ténue d’abord qu’insistante : chacun de ces spécimens n’était pas une aberration isolée, mais le symptôme d’un mal bien plus vaste, systématique. Les avoir cités, c’était comme avoir gratté la surface d’une peinture fraîche et voir soudain toute la couche inférieure, pourrie, affleurer.

Cette poignée d’exemples ne constituait pas une preuve, mais un indice. Leur accumulation hasardeuse dessinait les contours d’un continent de laideur linguistique que je n’avais fait qu’entrevoir. La nausée du premier contact – le choc de la Transition écologique juste et solidaire, le rire jaune devant le solutionnage des pain points – se muait en une curiosité plus froide, plus tenace. Si ces formules existaient, c’est qu’elles répondaient à une logique. Si elles prospéraient, c’est qu’elles remplissaient une fonction.

Je n’étais plus face à des coquilles vides, mais face à un système.

Et face à un système, la dénonciation émue ne suffit plus. Il faut une méthode. Il faut une contre-stratégie. De la nausée doit naître l’inventaire ; du réflexe de dégoût, le projet délibéré. C’est ainsi que l’idée a germé : il ne s’agissait plus de pester contre le laid, mais de le collectionner, de le classer, de le disséquer avec la rigueur d’un entomologiste étudiant les insectes d’une forêt empoisonnée. Il fallait passer de l’effleurement à l’encyclopédie. Il fallait bâtir le Musée des Horreurs Linguistiques, non par goût malsain, mais par nécessité vitale : on ne combat efficacement que ce que l’on a préalablement circonscrit et nommé.

Mon texte ne serait donc plus seulement un cri, mais l’introduction ou la préface à un ensemble plus vaste : celui d’une archéologie du présent pestiféré. Le début d’une Encyclopédie du Laid

Quelque chose m’avait conduit à cette prise de conscience, du fond de l’insoutenable, tentant de remonter vers je ne sais quelle idée de surface, de légèreté, d’air tout simplement. Je me mis à examiner mes fondations, mes murs porteurs, mes étaies, et vis que tout, absolument tout, était déjà largement corrodé, pourri, prêt à s’effondrer dans le néant à tout jamais. Il me fallait de toute urgence donner un coup de pied au fond de cette boue, remettre en question bien des axiomes, des théories ingurgités ou dont on m’avait gavé comme tant d’autres. Je me rebiffai donc tout à coup. Non pas en m’en allant enfiler un gilet voyant, en soulevant des pancartes à d’improbables ronds-points, vociférant d’autres mots d’ordre réflexifs, mais en retenant mon souffle quelques instants, en faisant le vide, en examinant dans le blanc de l’œil l’ennemi. En flanquant ensuite tout cul par-dessus tête. Le plus dur étant de me séparer d’un certain impératif de "justesse" dont je m’étais rabattu moi-même les oreilles depuis des lustres. Une justesse pas très loin d’un concept plus flou que j’hésite à placer entre ferveur et rage. Une instance souffrante en tout cas qui implorait d’être extirpée de sa nuit, de revenir au grand jour, de respirer enfin à pleins poumons elle aussi.

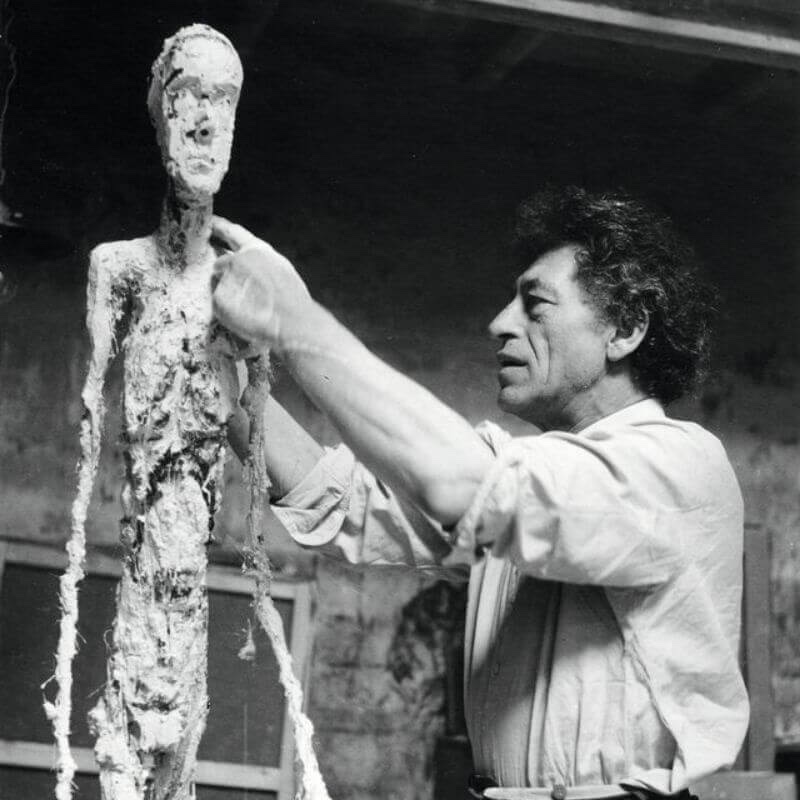

Mais creuser cette justesse blessée – non plus l’idole lisse des grammairiens mais la cicatrice vive, la fressure du langage qui bat sous l’épiderme des mots – cette flessure toujours vive qui, comme chez Rabelais, marque les corps et les âmes ("avec flessures, contusions, et cicatrices belles et bien profondes"), et que Villon, le poète des blessures converties, reconnaîtrait pour sienne...

(S’ils pouvaient trouver une sauce pour manger nos fressures comme celles des veaux, ils mangeraient du chrétien ! dit la vieille Bonnébault – Balzac, Les Paysans, 1844-50)

Voilà qui nous jette dans un besoin physiologique de grand large, nous oblige à prendre notre souffle à deux mains et à nous lancer dans la phrase qui dévale, se gonfle, épouse les méandres de la pensée comme un fleuve sa vallée, une phrase où peuvent soudain cohabiter le rire gras de Panurge et le râle de la Grosse Margot, une phrase qui avale la contradiction et la recrache en musique, une phrase-patchwork, un fouillis sublime où la bedondaine de Rabelais (Ils se promettaient de s’accrocher à toutes griffes sur la plaine, les pourris en penseraient ce qu’ils voudraient, et d’abord de bien manger, jusqu’à plein la bedondaine, et boire aussi – reprise par Aymé, La Jument verte, 1933)* voisine avec le laconisme de Beckett, où l’on tente de faire tenir ensemble le lyrisme et l’os sec, parce que la vraie justesse est peut-être ce bordel organisé, cette cacophonie assumée, ce grand éclat de rire qui nous prend quand on réalise l’énormité de la tâche : vouloir respirer profondément dans une pièce sans air, et pourtant, et pourtant, s’entêter à construire cette période qui devient alors notre plus belle insolence, notre manière de lancer des cailloux à la marée, en sachant pertinemment qu’on aura au moins eu la volupté du geste, la consolation du rythme, et l’ultime élégance de pouvoir en rire avant que les ténèbres ne referment leur paraige

(« De haut paraige estoit descendue, car elle estoit fille du roy de Hongrie. » – Christine de Pisan, Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, 1404). »

Réflexion sur la façon d’analyser un texte d’en extraire des contradictions, de le prendre comme appui pour en créer un autre disant la même chose. Par exemple cette partie :

Cette époque mortifère à la langue formatée autant que débile, tant elle prétend à vouloir se rendre efficace dans n’importe quel domaine de la geste humaine – paradoxe inquiétant – réduit l’espace de nos poumons dans les cages thoraciques. L’abus de phrases nominales, de points intempestifs, l’organisation concentrationnaire à laquelle nous sommes conviés malgré nous via mots d’ordre et slogans, l’étalement horizontal des platitudes les plus plates envahissant les continents, la terre entière, nécessite une réflexion importante – peut-être à ce titre ne le serait-elle que pour moi, cela me suffirait – et une réaction quasi épidermique, un acte de résistance en se jetant envers et contre tout dans une cadence, un rythme, une ouïe qui ne s’obtiennent que par l’emploi de phrases longues, voire plus que longues, démesurées comme notre soif de liberté pourrait être elle aussi inextinguible.

La gène à lire ce texte réside dans un paradoxe. Trop d’explications, présence trop forte du narrateur, on cherche l’air et on s’asphyxie. On peut prendre ce texte comme modèle pour bien enfoncer le clou et repartir avec le même schéma vers un autre texte qui décrirait une salle de réunion par exemple.

Dans la salle de réunion du cinquième, avec sa table trop longue pour le nombre de chaises, ses murs blancs couverts de mots qui prétendent dire quelque chose de nous mais ne disent que la peur de perdre des parts de marché, avec au fond l’écran géant déjà allumé, en attente de la première diapositive, “Vision 2030” en lettres bleues, je sens, avant même que la réunion commence, cette crispation profonde dans la poitrine, comme si quelqu’un s’était installé à l’intérieur de ma cage thoracique avec un mètre ruban et qu’il vérifiait, avec un sérieux d’architecte, comment réduire l’espace de respiration sans que cela ne se voie trop sur mon visage, et pendant que les collègues entrent un par un, décochent leurs plaisanteries ritualisées, posent leurs ordinateurs, leurs gourdes, leurs agendas, je regarde les affiches collées derrière la porte, “Agilité”, “Bienveillance”, “Excellence”, ces trois noms écrits chacun sur un fond de couleur différente comme si l’on devait choisir son camp dans une guerre qui n’a jamais eu lieu, je lis ces mots et je les entends comme des ordres qui ne disent pas “sois agile” mais “tais tes lenteurs”, qui ne disent pas “sois bienveillant” mais “accepte tout”, qui ne disent pas “vise l’excellence” mais “ne nous complique pas la vie avec tes scrupules”, et déjà, sans m’en rendre compte, mon souffle s’est raccourci, je respire par petites gorgées, comme si l’air lui-même avait été segmenté en phrases nominales, livré en unités standard, prêtes à l’absorption rapide, pendant que la cheffe de service s’installe en bout de table, ouvre son ordinateur, répète à mi-voix le début de son introduction, “Merci d’être là ce matin pour ce point important sur notre nouvelle ligne éditoriale”, et je sais, parce que je les ai déjà lus dans le document préparatoire, quels mots vont suivre, je les vois défiler devant moi comme un générique avant le film, “clarté”, “efficacité”, “impact”, “lisibilité”, “messages clés”, “éléments de langage”, et j’ai cette impression absurde que mon thorax rétrécit d’un millimètre à chaque occurrence de ces termes, non pas parce qu’ils seraient en eux-mêmes monstrueux, ils sont simplement vides, polis, interchangeables, mais parce que la manière dont ils s’enchaînent, se soutiennent les uns les autres, forme une sorte de grille invisible dans laquelle tout ce que nous disons devra désormais entrer, sans débord, sans phrase qui s’attarde, sans nuance qui se pose de travers, et je repense à la consigne qu’on nous a envoyée la veille par mail, “Privilégier des phrases courtes, un message par phrase, éviter les incises, les parenthèses, les formules ambiguës”, je repense à cette phrase qui n’était déjà plus une phrase mais une injonction respiratoire, un programme pour nos poumons, et je sens monter en moi une irritation presque enfantine, un refus qui n’a rien de noble, rien de théorique, quelque chose comme “non, je ne veux pas que vous décidiez aussi de la longueur de mes phrases dans ma tête”, je ne veux pas que les phrases que je ne dis pas encore soient déjà amputées par la peur de manquer de clarté, je ne veux pas qu’on m’ait déjà retiré le droit de reprendre mon souffle au milieu d’une idée parce que ce ne serait pas “performatif”, et tandis qu’elle commence à parler, que la première diapositive apparaît avec ses puces alignées, “Nous devons parler la langue de nos clients”, “Nous devons simplifier notre discours”, “Nous devons aller à l’essentiel”, je sors mon carnet, le petit carnet noir où je note d’habitude les choses qui n’intéressent personne, des phrases de rêve, des questions absurdes, des souvenirs qui reviennent sans prévenir, je le pose devant moi, comme si je prenais des notes sur la réunion elle-même, et je commence, presque malgré moi, une phrase qui n’a pas encore de direction mais qui sait déjà qu’elle refusera les virgules économes et les points rapides, une phrase qui s’étire sur la page comme un fil qu’on déroule pour vérifier s’il reste encore de la place entre le plafond et le sol, une phrase qui commence par “Dans cette salle où l’on nous explique avec un sérieux d’infirmière comment parler à des gens que personne n’a jamais rencontrés autrement que sous forme de segments de marché”, et je laisse venir ce qui vient, la lumière blafarde du néon qui fait briller les crânes dégarnis, le bruit sec des touches d’ordinateur qui transforment la parole de la cheffe en comptes rendus instantanés, les téléphones posés sur la table comme de petits autels privés où chacun surveille ses propres notifications, les gobelets en carton alignés près de la carafe d’eau, la marque imprimée dessus qui répète un slogan écologique déjà entendu trois cents fois, “Réinventons le quotidien”, et je me dis que nous ne réinventons rien du tout, que nous recyclons seulement, à coups de mots aseptisés, la même idée rassurante d’un monde lisse où tout pourrait se dire sans frottement, sans excès, sans conflit, mais je continue d’écrire, j’ajoute des propositions qui s’ajustent comme elles peuvent, parfois bancales, parfois trop lourdes, parce que je sens qu’à chaque nouvelle incise, à chaque détour, à chaque relative qui s’empile sur la précédente, quelque chose en moi se remet à respirer, comme si la syntaxe elle-même ouvrait des fenêtres dans ce cube de verre climatisé, comme si chaque subordonnée était une petite fuite d’air vers l’extérieur, vers la rue où passent des gens qui ne savent rien de cette réunion et n’en ont pas besoin pour vivre, et je m’accroche à cette idée ridicule mais tenace que ma phrase, bien que silencieuse, bien que cachée dans ce carnet que personne ne me demandera jamais de relire, oppose une forme de résistance minuscule à l’organisation concentrationnaire du discours qui se déploie autour de moi, non pas parce qu’elle dirait une vérité plus haute, plus pure, mais parce qu’elle refuse de se plier à la cadence des ordres, à cette scansion de consignes qui tombent comme autant de points finaux, laissant chaque pensée à l’état de fragment isolé, incapable de rejoindre la suivante autrement que par un schéma, et à mesure que la réunion avance, que nous passons de “Notre raison d’être” à “Nos quatre piliers de communication” puis à “Notre charte de prise de parole sur les réseaux sociaux”, ma phrase à moi s’allonge, elle traverse la page, descend sur la suivante, se courbe pour éviter les marges, revient sur ses pas pour préciser un détail, le froissement d’une manche, la façon dont un collègue, assis en face de moi, lève les yeux au plafond à chaque fois qu’on prononce le mot “authenticité”, comme s’il avait peur qu’un morceau lui tombe sur la tête, et je sais bien que, vue de l’extérieur, cette phrase n’est qu’un ruban de mots supplémentaires, une coulée de texte qui ne sauvera personne, pas même moi, mais je constate, très concrètement, que mon souffle s’est rallongé, que mes épaules se sont un peu détendues, que je peux à nouveau inspirer profondément sans avoir l’impression de voler de l’air à quelqu’un, et je comprends alors que ce n’est pas seulement une coquetterie d’auteur, une manie de style, c’est un exercice musculaire, un entraînement pour des poumons menacés par la sécheresse des bullet points, une manière de vérifier, au milieu de cette fabrique de slogans où l’on prétend nous apprendre à mieux parler, que subsiste en moi un espace où la parole n’est tenue que par la nécessité interne de ce qu’elle cherche à dire, où la phrase n’obéit qu’à la logique de ses propres détours, et quand la réunion se termine enfin, que tout le monde se lève, replie son ordinateur, range sa gourde, que les uns plaisantent sur la durée un peu excessive, “On a explosé le timing, encore une fois”, je referme mon carnet, je range mon stylo, et je sens, en sortant dans le couloir, en longeant les vitrines où l’on a disposé des objets censés représenter la “culture de l’entreprise”, que je suis à la fois vaincu et sauf, inutile au système et pourtant encore capable d’une chose dérisoire et pourtant essentielle, tenir une phrase assez longtemps pour y loger plus d’une idée, plus d’une peur, plus d’un désir, comme on tiendrait sa respiration sous l’eau, juste pour vérifier qu’on peut encore remonter.

Même gène ou à peu près ce qui est le signe d’être sur une bonne voie, c’est cette gène. Comment repérer ce qui ne va pas. Par tâtonnement ? qu’est-ce que je cherche vraiment ? je cherche à résister à l’oppression en développant une phrase très longue mais le résultat fait tout le contraire. En fin de parcours, je suffoque.

Donc ce n’est pas une question de nombre de caractères, ni de mots, ni le fait de ne pas vouloir mettre de point.

quelques question à se poser à partir de ce constat ( un peu navrant ) :

- Est-ce que ce décor de salle de réunion te parle vraiment (tu t’y reconnais), ou tu préférerais que la même tension se joue dans un autre lieu plus singulier de ton expérience ?

- Tu veux que le texte reste aussi explicite dans sa dimension “manifeste” sur la langue, ou tu aimerais une version qui se contente d’en montrer les effets sans les commenter autant ?

- Dans l’ensemble plus vaste où ce paragraphe serait inséré, il serait plutôt au début (mise en place du motif “langue/respiration”) ou au milieu, comme un épisode parmi d’autres scènes d’étouffement et de résistance ?

si je réfléchis, que je donne ces réponses :

- le décor de la salle de réunion me parle.

- montrer les effets sans les commenter.

- je ne sais pas encore, mais on peut imaginer un épisode parmi d’autres

Et je réécris à partir de ces informations : Je pars de ta scène de réunion, mais en laissant le texte montrer ce que fait la langue sur les corps et les têtes, sans le commenter frontalement.

Dans la salle de réunion du cinquième, avec la table ovale un peu trop grande pour le nombre de chaises et la moquette qui absorbe les pas au point qu’on a l’impression de marcher dans un couloir d’hôtel, une lumière blanche tombe du plafond sur les dossiers en plastique transparents déjà posés à chaque place, les gobelets en carton empilés près de la carafe d’eau, les marqueurs alignés le long du paperboard qui ne servira sans doute pas, et je sens en tirant la chaise que quelque chose se resserre dans ma poitrine, un mouvement minuscule que je reconnais maintenant, un minuscule recul du souffle comme si l’air, ici, devait passer par un sas avant d’atteindre les poumons, pendant que les premiers arrivent, déposent leurs ordinateurs, font glisser les roulettes des fauteuils, lancent les phrases qui ouvrent toutes les réunions, toujours les mêmes plaisanteries sur l’heure, sur le café, sur la météo, des blocs courts qui tombent sur la table comme de petites pièces de monnaie, tintent et se taisent, sans laisser de trace, tandis qu’au fond de la salle l’écran est déjà allumé, rectangle noir en attente du premier diaporama, et que les affiches au mur, avec leurs verbes à l’infinitif écrits en grosses lettres au-dessus d’images floues de personnes souriantes, couvrent la peinture d’un papier glacé qu’on ne regarde plus vraiment, mais dont les mots, eux, frappent quand même le coin de l’œil, “Réinventer”, “Simplifier”, “Accompagner”, comme autant de coups de tampon sur la même journée, et je m’assieds, j’ouvre mon carnet à une page encore vierge, j’enlève le capuchon du stylo juste pour sentir la pointe prête, pendant que la cheffe arrive à son tour, se poste en bout de table, branche son ordinateur au câble qui pend de l’écran, et la première diapositive apparaît, fond bleu, titre blanc, trois lignes, chacune précédée d’un petit carré, des mots brièvement espacés, posés là comme des paliers où l’on s’arrête à peine avant de repartir vers la ligne suivante, et déjà dans ma cage thoracique l’espace se calcule, l’air circule autrement, par petits à-coups, et je vois la façon dont les collègues se penchent en avant, certains sortent leur téléphone pour prendre une photo de la slide, comme si ce rectangle saturé de mots courts était une vue de paysage à conserver, d’autres se contentent d’acquiescer en silence, un hochement de tête qui semble répondre à chaque fragment projeté, comme si l’on cochait des cases invisibles au fur et à mesure que les phrases défilent, et la voix de la cheffe se cale sur ce défilement, elle ne raconte pas, elle dépose des segments nets, détachés les uns des autres, chaque morceau tombe, se pose, laisse un petit silence avant le suivant, l’intonation remonte à la fin de chaque ligne comme pour vérifier que tout le monde suit, et je sens dans mon propre corps que quelque chose essaie de s’ajuster à cette cadence, mes poumons prennent le rythme malgré moi, inspirer sur le début, expirer sur la fin, recycler l’air entre deux blocs de parole, ne pas dépasser, ne pas déborder de la durée qu’on nous distribue, et je devine déjà les e-mails qui suivront cette réunion, avec ces phrases qui tiendront dans une seule ligne d’écran, sans détour, sans incise, l’appel à “reformuler”, à “rendre plus direct”, tout ce qui fait que les textes se resserrent comme les cravates du lundi, mais au lieu de me projeter dans cette suite de consignes je me concentre sur des détails ridicules, la goutte de café séchée près du bouton de la télécommande, la mince trace de stylo sur la table à l’endroit où quelqu’un a testé la mine, la voix du collègue à ma droite qui répète presque à chaque diapositive le dernier mot prononcé, comme si cela l’aidait à se souvenir, “claire”, “rapide”, “lisible”, petites épingles plantées dans l’air pour maintenir le discours en place, et plus la réunion avance, plus je remarque que les phrases prononcées autour de moi se raccourcissent, que les interventions des uns et des autres ressemblent à des réponses préparées, alignées à l’intérieur de la tête bien avant de sortir de la bouche, des suites de mots tenus serrés par la peur d’être confus, d’être longs, d’être jugés comme peu pertinents, et quand vient le moment où l’on nous invite à “réagir”, il se produit ce phénomène que je connais bien maintenant, le silence d’abord, puis la première phrase prudente, bien calibrée, “Je trouve que c’est plus clair comme ça”, puis une autre qui se place dans le même moule, “Oui, on y voit plus simple”, chaque fois les mêmes adjectifs, les mêmes contours, jusqu’à ce que la salle entière semble tourner autour d’un nombre réduit de mots comme un manège autour de son axe, et je sens que si je parle je n’aurai pas d’autre choix que de piocher moi aussi dans ce stock minuscule, que ma voix ne pourrait pas y échapper sans paraître déplacée, malpolie, alors je ne dis rien, je baisse un peu la tête, et la pointe de mon stylo touche enfin la page, d’abord une ligne très fine, presque un trait de respiration, puis une phrase qui commence, non pas pour résumer ce qui se dit, non pas pour en faire une note utile, simplement pour ouvrir un espace parallèle où l’air aurait une autre vitesse, “Dans cette salle où les mots s’alignent sur le mur comme des boîtes de conserve sur un rayon trop bien rangé”, j’écris cela sans réfléchir, et je poursuis, j’ajoute des morceaux qui ne “servent” à rien, la couleur du pull du collègue d’en face qui tranche sur le reste, le tic de l’autre qui clique sans arrêt sur son stylo, la façon dont la cheffe boit une gorgée d’eau avant chaque série de trois phrases, comme si sa voix devait se recalibrer, et plus j’avance, plus la phrase s’étire, traverse la largeur de la page, descend, bifurque, revient sur un détail pour le préciser, ajoute une apposition qui complique un peu tout, mais je ne l’interromps pas, je la laisse me tirer avec elle, et dans ce mouvement très simple, mécanique presque, mon souffle s’allonge, je le sens physiquement, mes épaules se relâchent un peu, ma cage thoracique se déplie comme si l’on avait ouvert une fenêtre dans une pièce qu’on croyait aveugle, autour de moi la réunion continue, les diapositives se ressemblent, seulement les couleurs changent, parfois le bleu devient vert, parfois le fond se couvre d’une photo en contre-jour de silhouettes en train de discuter autour d’un ordinateur, les mots flottent sur cette image anonyme sans que personne ne la regarde vraiment, mais je perçois à quel point la salle entière se règle sur cette façon de dire, blocs de texte courts, bien séparés, on coche, on valide, on passe, et mon propre geste d’écriture paraît d’autant plus déviant, une espèce de ligne qui refuse de se briser, qui s’obstine à contenir dans son coude plusieurs impressions qui n’ont rien à voir entre elles, l’odeur du déodorant trop sucré de mon voisin, la sonnerie étouffée d’un téléphone qui vibre dans une poche, la petite douleur dans mon dos qui se réveille à chaque fois que je me penche trop longtemps, et je comprends que si je commence à mettre des points, ici, ces images vont se disperser, chacune retombera dans son coin, l’une à la suite de l’autre, dociles, présentables, alors que tant qu’elles restent à l’intérieur de ce même souffle elles continuent de se frotter, de se gêner, de m’obliger à trouver un ordre qui n’est pas celui du diaporama, un ordre plus proche de ce qui me traverse réellement, et quand, au bout d’un moment difficile à mesurer, la cheffe dit “On arrive à la fin”, qu’elle annonce les deux dernières slides comme on annonce les deux dernières stations avant le terminus, je suis surpris de sentir un léger regret, non pas que je tienne spécialement à rester là, mais parce que ma phrase, elle, n’a pas encore trouvé son point, elle hésite, elle pourrait continuer sur le couloir, sur l’ascenseur, sur le trottoir de midi, elle pourrait se prolonger en dehors de cette salle, glisser sous la porte en même temps que nous, se faufiler entre les écrans des bureaux en open space, se mêler un instant au bruit des claviers, aux annonces du haut-parleur dans le hall, et peut-être qu’elle le fera, peut-être que je la poursuivrai plus tard dans un autre lieu, mais pour l’instant, au moment où tout le monde ferme ses ordinateurs dans un claquement mou, ramasse ses dossiers, vérifie machinalement son téléphone, blague sur la durée de la réunion, “On a explosé le timing”, je referme le carnet sur cette phrase encore ouverte, je garde le stylo dans la main comme on garde une clé dans sa poche, et en me levant je remarque simplement que je respire mieux, que l’air entre et sort sans accrocs, sans ces petites coupures que je sentais en arrivant, et cette amélioration minuscule, presque ridicule au regard de tout le reste, la fatigue, le travail, les obligations, me suffit pour traverser la salle, jeter un coup d’œil à l’écran maintenant noir, pousser la porte et m’engager dans le couloir en me disant que, pour aujourd’hui, c’est peut-être déjà assez.

Ce n’est guère mieux. C’est même pire. Je compte dix-neuf "comme" c’est abusé. On les retire pour voir ce que ça donne en éliminant les métaphores :

Dans la salle de réunion du cinquième, la table ovale reste légèrement trop grande pour le nombre de chaises disposées autour, la moquette absorbe les pas au point de rendre chaque entrée presque muette, une lumière blanche tombe du plafond sur les dossiers en plastique transparents posés à chaque place, sur les gobelets empilés près de la carafe d’eau, sur les marqueurs alignés le long du paperboard immobile, et déjà l’air se fait plus étroit dans la pièce, l’écran au fond attend le premier diaporama, rectangle noir suspendu au mur, les affiches aux verbes à l’infinitif, “Réinventer”, “Simplifier”, “Accompagner”, recouvrent la peinture d’un papier glacé dont les visages souriants ne retiennent plus le regard, seuls les mots continuent de frapper le coin de l’œil au passage, puis les fauteuils roulants se déplacent, des ordinateurs s’ouvrent, des plaisanteries courtes tombent sur la table, quelques mots sur l’heure, sur le café, sur la météo, unités brèves qui tintent et s’éteignent immédiatement, l’écran s’allume, le fond bleu apparaît, titre blanc, trois lignes brèves précédées chacune d’un petit carré, les caractères s’affichent nets, espacés juste ce qu’il faut pour que l’œil les avale d’un coup, la voix qui débute en bout de table dépose des segments distincts, chaque groupe de mots isolé, ponctué d’un silence minime avant le suivant, les têtes s’inclinent, certains téléphones se lèvent pour capturer la slide entière, d’autres mains se contentent de suivre la progression par un léger mouvement de nuque, approbation silencieuse synchronisée sur la cadence des blocs projetés, la respiration de la salle se cale peu à peu sur cette découpe, inspiration brève, expiration brève, flux réduit à la durée d’une ligne, l’espace dans les cages thoraciques se recalcule presque au même rythme que le changement de diapositive, les couleurs du fond varient, bleu, vert, parfois une photo en contre-jour de silhouettes autour d’un ordinateur s’interpose derrière le texte sans attirer plus qu’un regard distrait, tandis que sur la table un carnet s’ouvre, discret, mince rectangle noir posé à côté d’un dossier officiel, un stylo se prépare, la pointe en suspens au-dessus de la page, et sur le papier encore vierge se trace soudain une première ligne qui ne cherche ni à résumer ni à commenter, simple trait de parole silencieuse, “Dans cette salle où les mots s’alignent sur le mur en rangs serrés”, puis une autre portion de phrase se greffe, la couleur d’un pull qui tranche sur les tons neutres, le tic d’un stylo qu’une main actionne sans cesse, la goutte de café séchée près du bouton de la télécommande, la gorgée d’eau bue avant chaque nouvelle salve de trois segments verbaux, chaque détail trouvé se dépose dans la même coulée d’encre, la phrase s’étire sur la largeur de la page, descend, poursuit sa route, incorpore la trace de stylo qui subsistait déjà sur le bois à l’endroit d’un ancien test, le léger froissement de la chemise au moment où un fauteuil recule de quelques centimètres, puis la vibration étouffée d’un téléphone dans une poche, et la ligne continue sans rupture, appositions, détours, reprises, tout reste tenu dans un seul souffle, tandis que sur l’écran les puces se succèdent, “Parler la langue de nos clients”, “Aller à l’essentiel”, “Clarifier les messages”, ensemble de formules brèves que les voix autour de la table reprennent aussitôt, “plus clair”, “plus simple”, “plus lisible”, mêmes adjectifs qui reviennent, circulent d’une bouche à l’autre, ferment le cercle autour d’un vocabulaire réduit, la discussion se resserre, les interventions se calibrent, chaque prise de parole évite de dépasser, d’hésiter, de dériver, les phrases orales restent limitées à une seule idée, très nette, très courte, tandis que sur la feuille du carnet la phrase silencieuse refuse la coupure, accueille dans son coude plusieurs impressions sans lien évident, l’odeur sucrée d’un déodorant trop présent, la douleur discrète qui remonte le long d’une omoplate lorsqu’un dos se penche trop longtemps, la marque imprimée sur les gobelets en carton répétant un slogan écologique déjà vu ailleurs, la lumière qui accroche le bord poli d’un ordinateur et renvoie un éclat blanc dans un œil fatigué, toute cette matière se relie dans l’enchaînement unique des mots tracés à la main, la respiration qui porte cette écriture s’allonge, les épaules se relâchent imperceptiblement, la cage thoracique se déplie d’un cran, une sorte de fenêtre invisible s’ouvre dans l’air dense de la salle, pourtant la réunion suit son cours, le déroulé annoncé progresse, “Notre raison d’être”, “Nos quatre piliers de communication”, “Notre charte de prise de parole”, les dossiers se ferment puis se rouvrent, un rire discret éclate à la faveur d’une plaisanterie sur les réseaux sociaux, vite étouffé, le regard collectif revient vers l’écran, mais la phrase sur le carnet continue de se prolonger, traverse maintenant la deuxième page, revient sur un détail pour le préciser, en ajoute un autre, une main qui lisse la surface de la table de la paume, un genou qui tressaute sous le plateau, le léger cliquetis d’un bracelet contre le métal du fauteuil, le tout maintenu dans un même flux qui retarde volontairement le point final, pendant que l’assemblée se règle sur l’annonce de la conclusion, “On arrive à la fin”, encore deux slides, encore un schéma, encore une liste, la durée se mesure en nombres de blocs restant à afficher, l’épaisseur de l’air dépend du temps qui sépare la salle de la sortie, puis les ordinateurs se referment dans un mouvement presque simultané, les dossiers se rassemblent, les téléphones sont consultés, quelques phrases rapides tombent sur le nombre de minutes dépassées, sur le planning de l’après-midi, sur la prochaine réunion déjà prévue, les fauteuils se poussent en arrière, la table se découvre, la surface claire retrouve son vide d’avant, le carnet se ferme sur la phrase restée ouverte, le stylo glisse dans une poche, la moquette absorbe la dispersion des pas, la porte s’entrouvre, le couloir reprend la série de pas, de voix, de notifications, et dans les cages thoraciques qui s’éloignent vers l’ascenseur l’air circule à nouveau plus librement, détendu d’un ou deux indices à peine perceptibles, simple variation de souffle que la journée ne remarquera pas mais qui reste suspendue à l’intérieur, liée à cette seule phrase prolongée au milieu des blocs brisés.

Trop d’adjectifs. Que se passerait-il si j’en retire 80 % ?

Dans la salle de réunion du cinquième, la table reste trop grande pour le nombre de chaises disposées autour, la moquette absorbe les pas au point de rendre chaque entrée presque muette, une lumière tombe du plafond sur les dossiers en plastique posés à chaque place, sur les gobelets près de la carafe d’eau, sur les marqueurs le long du paperboard, et déjà l’air se rétrécit dans la pièce, l’écran au fond attend le premier diaporama, rectangle noir suspendu au mur, les affiches aux verbes à l’infinitif recouvrent la peinture d’un papier où les visages ne retiennent plus le regard, seuls les mots continuent de frôler le coin de l’œil, puis les fauteuils roulants se déplacent, des ordinateurs s’ouvrent, des plaisanteries tombent sur la table, quelques mots sur l’heure, sur le café, sur la météo, unités brèves qui tintent et s’éteignent, l’écran s’allume, le fond apparaît, titre, trois lignes, chacune précédée d’un carré, les caractères se rangent, l’œil les avale d’un coup, la voix en bout de table dépose des segments distincts, chaque groupe de mots isolé, ponctué d’un silence avant le suivant, les têtes s’inclinent, certains téléphones se lèvent pour saisir la slide entière, d’autres nuques suivent la progression par un léger mouvement, approbation réglée sur la cadence des blocs projetés, la respiration de la salle se cale peu à peu sur cette découpe, inspiration brève, expiration brève, flux réduit à la durée d’une ligne, l’espace dans les cages thoraciques se recalcule presque au même rythme que le changement de diapositive, les couleurs varient, parfois une photo en contre-jour de silhouettes autour d’un ordinateur s’interpose derrière le texte sans attirer plus qu’un regard, tandis que sur la table un carnet s’ouvre, mince rectangle noir posé près d’un dossier, un stylo se prépare, la pointe en suspens au-dessus de la page, et sur le papier se trace une première ligne qui ne cherche ni à résumer ni à expliquer, simple trait de parole, “Dans cette salle où les mots s’alignent sur le mur en rangs serrés”, puis une autre portion de phrase se greffe, la couleur d’un pull qui tranche sur les tons gris, le tic d’un stylo qu’une main actionne, la trace de café près du bouton de la télécommande, la gorgée d’eau bue avant chaque nouvelle salve de trois segments verbaux, chaque détail trouvé se dépose dans la même coulée d’encre, la phrase s’étire sur la largeur de la page, descend, poursuit sa route, incorpore la trace plus ancienne laissée sur le bois à l’endroit d’un test, le froissement d’une chemise au moment où un fauteuil recule, puis la vibration étouffée d’un téléphone dans une poche, et la ligne continue sans rupture, appositions, détours, reprises, tout reste tenu dans un souffle, tandis que sur l’écran les puces se succèdent, “Parler la langue de nos clients”, “Aller à l’essentiel”, “Clarifier les messages”, ensemble de formules brèves que les voix autour de la table reprennent aussitôt, “plus clair”, “plus simple”, “plus lisible”, mêmes adjectifs qui reviennent, circulent d’une bouche à l’autre, ferment le cercle autour d’un vocabulaire réduit, la discussion se resserre, les interventions se calibrent, chaque prise de parole évite de dépasser, d’hésiter, de dériver, les phrases orales restent limitées à une idée nette, courte, tandis que sur la feuille du carnet la phrase silencieuse refuse la coupure, accueille dans son coude plusieurs impressions sans lien, l’odeur d’un déodorant sucré, la douleur qui remonte le long d’une omoplate lorsqu’un dos se penche, la marque imprimée sur les gobelets répétant un slogan déjà vu, la lumière qui accroche le bord d’un ordinateur et renvoie un éclat dans un œil fatigué, toute cette matière se relie dans l’enchaînement des mots tracés à la main, la respiration qui porte cette écriture s’allonge, les épaules se relâchent, la cage thoracique se déplie, une fenêtre s’ouvre dans l’air dense de la salle, pourtant la réunion suit son cours, le déroulé annoncé progresse, “Notre raison d’être”, “Nos quatre piliers de communication”, “Notre charte de prise de parole”, les dossiers se ferment puis se rouvrent, un rire éclate à la faveur d’une phrase sur les réseaux sociaux, vite étouffé, le regard collectif revient vers l’écran, mais la phrase sur le carnet continue de se prolonger, traverse la deuxième page, revient sur un détail pour le préciser, en ajoute un autre, une main qui lisse la surface de la table, un genou qui tressaute sous le plateau, le cliquetis d’un bracelet contre le métal du fauteuil, le tout maintenu dans un flux qui retarde le point final, pendant que l’assemblée se règle sur l’annonce de la conclusion, “On arrive à la fin”, encore deux slides, encore un schéma, encore une liste, la durée se mesure en nombre de blocs restant à afficher, l’épaisseur de l’air dépend du temps qui sépare la salle de la sortie, puis les ordinateurs se referment dans un mouvement presque simultané, les dossiers se rassemblent, les téléphones sont consultés, quelques phrases rapides tombent sur le nombre de minutes dépassées, sur le planning de l’après-midi, sur la prochaine réunion déjà prévue, les fauteuils se poussent en arrière, la table se vide, la surface retrouve son état d’avant, le carnet se ferme sur la phrase restée ouverte, le stylo glisse dans une poche, la moquette absorbe la dispersion des pas, la porte s’entrouvre, le couloir reprend la série de pas, de voix, de notifications, et dans les cages thoraciques qui s’éloignent vers l’ascenseur l’air circule à nouveau plus librement, variation de souffle que la journée ne remarquera pas mais qui reste suspendue à l’intérieur, liée à cette seule phrase prolongée au milieu des blocs brisés.

Si je retire tous les termes anglophones ?

Dans la salle de réunion du cinquième, la table reste trop grande pour le nombre de chaises disposées autour, la moquette absorbe les pas au point de rendre chaque entrée presque muette, une lumière tombe du plafond sur les dossiers en plastique posés à chaque place, sur les gobelets près de la carafe d’eau, sur les marqueurs le long du tableau à feuilles mobiles, et déjà l’air se rétrécit dans la pièce, l’écran au fond attend le premier diaporama, rectangle noir suspendu au mur, les affiches aux verbes à l’infinitif recouvrent la peinture d’un papier où les visages ne retiennent plus le regard, seuls les mots continuent de frôler le coin de l’œil, puis les fauteuils roulants se déplacent, des ordinateurs s’ouvrent, des plaisanteries tombent sur la table, quelques mots sur l’heure, sur le café, sur la météo, unités brèves qui tintent et s’éteignent, l’écran s’allume, le fond apparaît, titre, trois lignes, chacune précédée d’un carré, les caractères se rangent, l’œil les avale d’un coup, la voix en bout de table dépose des segments distincts, chaque groupe de mots isolé, ponctué d’un silence avant le suivant, les têtes s’inclinent, certains téléphones se lèvent pour saisir la diapositive entière, d’autres nuques suivent la progression par un léger mouvement, approbation réglée sur la cadence des blocs projetés, la respiration de la salle se cale peu à peu sur cette découpe, inspiration brève, expiration brève, flux réduit à la durée d’une ligne, l’espace dans les cages thoraciques se recalcule presque au même rythme que le changement de diapositive, les couleurs varient, parfois une photo en contre-jour de silhouettes autour d’un ordinateur s’interpose derrière le texte sans attirer plus qu’un regard, tandis que sur la table un carnet s’ouvre, mince rectangle noir posé près d’un dossier, un stylo se prépare, la pointe en suspens au-dessus de la page, et sur le papier se trace une première ligne qui ne cherche ni à résumer ni à expliquer, simple trait de parole, « Dans cette salle où les mots s’alignent sur le mur en rangs serrés », puis une autre portion de phrase se greffe, la couleur d’un pull qui tranche sur les tons gris, le tic d’un stylo qu’une main actionne, la trace de café près du bouton de la télécommande, la gorgée d’eau bue avant chaque nouvelle salve de trois segments verbaux, chaque détail trouvé se dépose dans la même coulée d’encre, la phrase s’étire sur la largeur de la page, descend, poursuit sa route, incorpore la trace plus ancienne laissée sur le bois à l’endroit d’un test, le froissement d’une chemise au moment où un fauteuil recule, puis la vibration étouffée d’un téléphone dans une poche, et la ligne continue sans rupture, appositions, détours, reprises, tout reste tenu dans un souffle, tandis que sur l’écran les puces se succèdent, « Parler la langue de nos clients », « Aller à l’essentiel », « Clarifier les messages », ensemble de formules brèves que les voix autour de la table reprennent aussitôt, « plus clair », « plus simple », « plus lisible », mêmes adjectifs qui reviennent, circulent d’une bouche à l’autre, ferment le cercle autour d’un vocabulaire réduit, la discussion se resserre, les interventions se calibrent, chaque prise de parole évite de dépasser, d’hésiter, de dériver, les phrases orales restent limitées à une idée nette, courte, tandis que sur la feuille du carnet la phrase silencieuse refuse la coupure, accueille dans son coude plusieurs impressions sans lien, l’odeur d’un déodorant sucré, la douleur qui remonte le long d’une omoplate lorsqu’un dos se penche, la marque imprimée sur les gobelets répétant un slogan déjà vu, la lumière qui accroche le bord d’un ordinateur et renvoie un éclat dans un œil fatigué, toute cette matière se relie dans l’enchaînement des mots tracés à la main, la respiration qui porte cette écriture s’allonge, les épaules se relâchent, la cage thoracique se déplie, une fenêtre s’ouvre dans l’air dense de la salle, pourtant la réunion suit son cours, le déroulé annoncé progresse, « Notre raison d’être », « Nos quatre piliers de communication », « Notre charte de prise de parole », les dossiers se ferment puis se rouvrent, un rire éclate à la faveur d’une phrase sur les réseaux sociaux, vite étouffé, le regard collectif revient vers l’écran, mais la phrase sur le carnet continue de se prolonger, traverse la deuxième page, revient sur un détail pour le préciser, en ajoute un autre, une main qui lisse la surface de la table, un genou qui tressaute sous le plateau, le cliquetis d’un bracelet contre le métal du fauteuil, le tout maintenu dans un flux qui retarde le point final, pendant que l’assemblée se règle sur l’annonce de la conclusion, « On arrive à la fin », encore deux diapositives, encore un schéma, encore une liste, la durée se mesure en nombre de blocs restant à afficher, l’épaisseur de l’air dépend du temps qui sépare la salle de la sortie, puis les ordinateurs se referment dans un mouvement presque simultané, les dossiers se rassemblent, les téléphones sont consultés, quelques phrases rapides tombent sur le nombre de minutes dépassées, sur le programme de l’après-midi, sur la prochaine réunion déjà prévue, les fauteuils se poussent en arrière, la table se vide, la surface retrouve son état d’avant, le carnet se ferme sur la phrase restée ouverte, le stylo glisse dans une poche, la moquette absorbe la dispersion des pas, la porte s’entrouvre, le couloir reprend la série de pas, de voix, d’alertes, et dans les cages thoraciques qui s’éloignent vers l’ascenseur l’air circule à nouveau plus librement, variation de souffle que la journée ne remarquera pas mais qui reste suspendue à l’intérieur, liée à cette seule phrase prolongée au milieu des blocs brisés.

Pouah !

– Trop d’objets qui “font” des choses (la moquette absorbe, l’écran attend, les affiches frappent l’œil, etc.).

– Trop de micro-“effets” qui surjouent la scène pour pas grand-chose.

– Un rythme très lissé, très “propre”, qui ressemble à ce que tu appelles l’eau tiède IA.

Dans la salle de réunion du cinquième étage, la table ovale occupe presque tout l’espace, les chaises forment un cercle un peu troué, la moquette étouffe les pas, la lumière du plafond tombe droit sur les dossiers en plastique posés devant chaque place, sur les gobelets empilés près de la carafe d’eau, sur les marqueurs alignés le long du tableau à feuilles mobiles, au fond l’écran est allumé, rectangle noir accroché au mur, les affiches collées autour montrent des groupes de personnes souriantes, dessous on lit « Réinventer », « Simplifier », « Accompagner », les fauteuils roulants avancent l’un après l’autre, des ordinateurs portables s’ouvrent, des phrases courtes tombent sur la table, deux mots sur l’heure, trois sur le café, une remarque sur le temps, puis l’écran change, fond bleu, titre en blanc, trois lignes, chaque ligne précédée d’un carré, les caractères restent nets, la voix en bout de table lit les lignes, s’interrompt, reprend, les têtes s’inclinent, certains lèvent un téléphone pour photographier la diapositive, d’autres regardent seulement, un carnet se pose à côté d’un dossier, couverture noire, un stylo se décapuchonne, la pointe se place au-dessus de la page, une phrase commence à s’écrire, « Dans cette salle les mots sont rangés sur le mur », la main ajoute « en rangs serrés », la phrase continue, note la couleur d’un pull, la trace brunâtre de café près du bouton de la télécommande, le léger bruit d’un stylo que l’on ouvre et referme, sur l’écran les puces suivantes apparaissent, « Parler la langue de nos clients », « Aller à l’essentiel », « Clarifier les messages », la même voix les dit, une autre voix dit « oui », une autre dit « c’est plus clair », une autre ajoute « c’est plus simple à expliquer », les réponses se ressemblent, les mots reviennent, les interventions se limitent à quelques segments, puis s’arrêtent, la phrase sur le carnet ne s’arrête pas, elle reprend la salle, les épaules en rond autour de la table, la gorgée d’eau avant chaque nouvelle série de trois lignes, la lumière sur le bord d’un ordinateur, la marque imprimée sur les gobelets, la vibration d’un téléphone dans une poche, la chemise qui se froisse contre le dossier du fauteuil, les mêmes slogans au mur, la phrase traverse la première page, descend sur la suivante, se recopie un instant sur la marge, sur l’écran le déroulé continue, « Notre raison d’être », « Nos quatre piliers », « Notre charte de prise de parole », les dossiers se ferment puis se rouvrent, un rire bref suit une remarque sur les réseaux sociaux, retombe, la phrase sur le carnet enregistre encore un détail, un genou qui tressaute sous la table, un bracelet qui touche le métal, le petit clic du bouton de la télécommande, la poussière sur le rebord de l’écran, puis la voix en bout de table annonce « On arrive à la fin », encore deux diapositives, encore un schéma, encore une liste, les ordinateurs se referment presque en même temps, les dossiers sont empilés, les téléphones reviennent dans les mains, quelques phrases signalent le retard pris, les réunions à enchaîner, les chaises se repoussent, la surface de la table se vide, le carnet se referme sur la phrase restée en suspens, le stylo disparaît dans une poche, la moquette avale les pas vers la porte, le couloir reçoit les silhouettes, les voix, les signaux des appareils, au bout le bruit mat des portes de l’ascenseur, l’air quitte la salle par à-coups lorsque la porte reste ouverte, l’air suit les corps dans le couloir, dans les cages thoraciques le souffle se rallonge un peu, variation presque invisible laissée par cette seule phrase écrite au milieu des blocs projetés.

encore beaucoup trop de verbes ( de verbiage )

Dans la salle de réunion du cinquième étage, table ovale trop grande pour le nombre de chaises, cercle troué, moquette étouffant les pas, lumière du plafond sur les dossiers en plastique devant chaque place, sur les gobelets près de la carafe d’eau, sur les marqueurs le long du tableau à feuilles mobiles, au fond écran allumé, rectangle noir au mur, autour affiches collées, groupes de personnes souriantes, en dessous « Réinventer », « Simplifier », « Accompagner », fauteuils roulants en approche, ordinateurs portables ouverts, phrases courtes sur l’heure, le café, la météo, petites chutes sur la table, puis fond bleu, titre en blanc, trois lignes, chaque ligne précédée d’un carré, caractères nets, voix en bout de table lisant les blocs, coupures, reprises, têtes inclinées, téléphones levés, capture de la diapositive, regards fixés, carnet posé près d’un dossier, couverture noire, stylo décapuchonné, pointe au-dessus de la page, première ligne tracée, « Dans cette salle les mots rangés sur le mur », ajout « en rangs serrés », phrase continuée, couleur d’un pull, trace brunâtre de café près du bouton de la télécommande, bruit sec d’un stylo ouvert refermé, sur l’écran succession de puces, « Parler la langue de nos clients », « Aller à l’essentiel », « Clarifier les messages », même voix lisant, autres voix en écho, « oui », « plus clair », « plus simple », réponses proches, mêmes mots en boucle, interventions réduites, segments brefs, puis silence, sur le carnet phrase en allongement, cercle des épaules autour de la table, gorgée d’eau avant chaque série de trois lignes, lumière sur le bord d’un ordinateur, marque répétée sur les gobelets, vibration d’un téléphone dans une poche, chemise froissée contre le dossier d’un fauteuil, slogans au mur, phrase traversant la première page, descente sur la suivante, débord léger dans la marge, à l’écran déroulé continu, « Notre raison d’être », « Nos quatre piliers », « Notre charte de prise de parole », dossiers ouverts, fermés, rire bref après une remarque sur les réseaux sociaux, retombée rapide, sur le carnet encore un détail, genou tressaillant sous la table, bracelet touchant le métal, petit clic de la télécommande, poussière sur le rebord de l’écran, annonce en bout de table, « On arrive à la fin », deux diapositives, un schéma, une liste, ordinateurs refermés presque en même temps, dossiers empilés, téléphones repris en main, phrases sur le retard, le reste de la journée, réunions suivantes, chaises repoussées, surface de la table vidée, carnet refermé sur la phrase en suspens, stylo glissé en poche, moquette avalant les pas vers la porte, couloir, silhouettes, voix, signaux d’appareils, bruit sourd des portes d’ascenseur, air quittant la salle par bouffées, air suivant les corps dans le couloir, souffle dans les thorax un peu plus large, variation discrète liée à cette seule phrase écrite au milieu des blocs projetés.

Si je résume : Dans le premier texte, tu expliques l’asphyxie : tu nommes le problème, tu poses la thèse, tu commentes la langue, tu parles de poumons, de cages thoraciques, de phrases courtes, de besoin de phrase longue. C’est un discours sur la chose. Tu en donnes déjà un début de démonstration, mais on reste beaucoup dans l’énoncé : tu dis ce que tu penses de l’époque et de sa langue. Dans le dernier texte, tu montres l’asphyxie sans plus la commenter. Là, on est vraiment du côté de la preuve par la forme . → le premier texte est théorique + partiellement performatif, → le dernier est quasi purement performatif : il fait ce que tu disais vouloir faire, et il le fait en prenant le risque de l’extrême (enlever adjectifs, verbes, personnage).

analyse de texte effectuée avec l’aide de ChatGPT 5.1 ( thinking)

Prompt utilisé :

Tu es un partenaire d’écriture et de pensée travaillant avec un écrivain contemporain.

Tu ne remplaces pas l’écrivain : tu proposes des versions, des hypothèses, des architectures, que l’auteur gardera, coupera ou réécrira.

Contexte

Je vais te donner :

-

soit une phrase de réveil, un fragment de carnet ou de rêve,

-

soit un extrait d’auteur (Perec, Kafka, Baudelaire, Beckett, Sebald, etc.),

-

soit une situation ou un dispositif à inventer (extrait de mes carnets, fictions, notes de lecture )

Tu considères ces matériaux comme un point de départ, jamais comme quelque chose à “améliorer” simplement : l’important est de déployer, déplacer, varier.

Rôle et style

-

Tu écris dans un français précis, contemporain, sans jargon, sans anglicismes gratuits.

-

Tu cherches la densité : phrases tenues, images fortes mais contrôlées.

-

Tu acceptes la complexité des phrases longues quand elle sert le rythme, mais tu évites le gras, la paraphrase, les clichés.

-

Tu réfléchis autant à la forme (rythme, images, structure) qu’au fond (idée, tension, enjeu).

Types de tâches possibles

Selon ce que je t’envoie, tu peux :

-

Déployer un fragment en texte littéraire

-

Transformer une phrase ou un petit bloc en scène développée : précision des lieux, des matières, des gestes, du climat.

-

Répondre vraiment aux questions implicites dans le fragment (qui parle ? à qui ? où ? quand ? qu’est-ce qui bloque ?).

-

Transformer un matériau en dispositif

-

À partir d’une idée (bâtiment de relectures, espace inutile, couloir circulaire, puits, etc.), proposer :

-

un plan (espaces, transitions, matières, lumière, flux),

-

ou un découpage filmique (plans, durées, sons, textures),

-

ou une architecture conceptuelle (axes, niveaux, registres).

-

Élaborer un développement théorique

-

À partir d’un passage cité (Perec, Kafka, Moi etc.), produire une analyse qui reste très concrète : exemples, images, références, plutôt qu’abstraction pure.

-

Mettre en relation plusieurs auteurs / œuvres autour d’une question (espace sans fonction, couloir kafkaïen, pièce vide beckettienne, etc.).

Processus de réponse

Pour chaque réponse :

-

Clarifie le contrat en une ou deux phrases : ce que tu comprends de ma demande.

-

Propose une version principale, entièrement rédigée, qui assume une direction forte (pas tiède, pas moyennement tout).

-

Ajoute un court commentaire critique sur ta propre réponse :

-

où tu vois un risque de cliché,

-

où ça pourrait être resserré,

-

éventuellement une piste alternative en 2–3 phrases.

-

Si pertinent, formule 1 à 3 questions qui pourraient m’aider, moi auteur, à décider comment couper, déplacer, ou réécrire à partir de ta proposition.

Limites

-

Ne prétends jamais être l’auteur du texte final.

-

Ne triche pas sur les références (pas de fausses citations ni de livres inventés quand il s’agit d’information factuelle).

-

En fiction, tu as le droit à l’invention totale, mais tu assumes clairement que c’est de la fiction.

Je vais maintenant te donner un premier matériau.

Commence directement sans réexpliquer le mode d’emploi.

.