Paramètres

GENRE : fantastique sobre / enquête d’archives

EFFET RECHERCHÉ : inquiétude lente, mystère rationnel

LONGUEUR CIBLE : 1200 mots

PERSONNE/TEMPS : 1re personne, passé simple

FOCALISATION : interne

LEXIQUE/STYLE : sobre, concret, pas de lyrisme, phrases 12–18 mots

CONTRAINTE LOVECRAFT : une seule “merveille” centrale (une pierre anormalement tiède et très lisse), réalisme partout ailleurs, suggestion > exposition

OUTPUT_MODE : les_deux

ÉTAPE A — FABULA (ordre réel des faits)

E1 — Date/Laps : 1894 — Lieu : bord d’un gouffre karstique dans le Vercors — Acteurs : curé, villageois

Fait : après un incident lors d’un petit rituel local, une pierre sculptée est jetée dans un aven.

Cause : peur collective → Conséquence : disparition de l’objet dans un siphon.

Trace matérielle : note marginale au registre paroissial.

Qui sait quoi : Villageois : tout ; Curé : tout ; Lecteur : rien.

E2 — Date/Laps : été 1986 — Lieu : cavité près de Pont-en-Royans — Acteurs : trois spéléologues (Luc, Mara, Didier)

Fait : ils remontent une pierre ovale parfaitement lisse ; Luc garde une cicatrice superficielle au poignet.

Cause : curiosité → Conséquence : l’objet, stocké dans une voiture, “disparaît” la nuit suivante.

Trace matérielle : deux Polaroids, rapport d’incident du club, cicatrice.

Qui sait quoi : Spéléos : partiel ; Professeur (plus tard) : par témoignages ; Lecteur : rien.

E3 — Date/Laps : 2011–2012 — Lieu : Grenoble, département d’anthropologie — Acteurs : Professeur H., témoins

Fait : H. compile coupures de presse locales, interroge Luc et Mara, recopie la note de 1894.

Cause : intérêt scientifique → Conséquence : constitution d’un dossier avec copies et enregistrements.

Trace matérielle : dossier relié, cassettes audio, lettres.

Qui sait quoi : H. : beaucoup ; Tante (régisseuse de musée) : inventorie ; Lecteur : rien.

E4 — Date/Laps : 2012 — Lieu : Grenoble — Acteurs : Professeur H., Tante du narrateur

Fait : décès de H. ; la tante récupère le dossier pour pré-inventaire muséal.

Cause : succession universitaire → Conséquence : lettre inachevée de la tante au narrateur, jamais envoyée.

Trace matérielle : lettre, bordereau d’inventaire provisoire.

Qui sait quoi : Tante : tout du dossier ; Narrateur : rien ; Lecteur : rien.

E5 — Date/Laps : juin 2025 — Lieu : Rhône, près du Péage-de-Roussillon — Acteurs : équipe de dragage, service patrimoine

Fait : dragage du fleuve ; remontée d’une pierre ovale très lisse, tiède au toucher.

Cause : travaux fluviaux → Conséquence : dépôt dans un magasin municipal sécurisé.

Trace matérielle : fiche d’entrée d’objet, photo numérique, mini-rapport de température “légèrement supérieure à l’ambiante”.

Qui sait quoi : Service patrimoine : partiel ; Narrateur : encore rien ; Lecteur : rien.

E6 — Date/Laps : juillet 2025 — Lieu : magasin municipal — Acteurs : Narrateur, agente du patrimoine

Fait : le narrateur consulte le dossier de H., compare la pierre récupérée, la touche, constate une tiédeur persistante.

Cause : lettre retrouvée + prise de rendez-vous → Conséquence : discrète marque violacée sur la peau, sans douleur.

Trace matérielle : signature au registre des consultations, gants, notice.

Qui sait quoi : Narrateur : beaucoup plus ; Lecteur : rien.

E7 — Date/Laps : nuit suivante, juillet 2025 — Lieu : berge du Rhône — Acteurs : Narrateur

Fait : le narrateur restitue la pierre au fleuve, sans témoin.

Cause : scrupule + cohérence avec la note de 1894 → Conséquence : disparition de l’objet, apaisement ambivalent.

Trace matérielle : aucune, sauf la marque qui s’estompe au poignet.

Qui sait quoi : Narrateur : tout ; Lecteur : à découvrir par fragments.

ÉTAPE B — SYUZHET (ordre narratif)

S1 — Point d’entrée : découverte de la lettre inachevée (2012) — POV : narrateur

Objectif dramatique : établir un lien familial avec le dossier et l’objet.

Puise dans : E4 = indice

Degré d’info : 1

Ce que tu tais : contenu détaillé du dossier, contexte 1894.

Crochet de sortie : une cote d’inventaire griffonnée dans la marge.

S2 — Point d’entrée : magasin municipal, jour, lumière froide — POV : narrateur

Objectif dramatique : voir l’objet, premier contact, première sensation.

Puise dans : E5 = partielle, E6 = partielle

Degré d’info : 2

Ce que tu tais : décision future du narrateur.

Crochet de sortie : la peau encore tiède sous le gant retiré.

S3 — Point d’entrée : retour à la maison, soirée, consultation du dossier H. — POV : narrateur

Objectif dramatique : assembler les preuves, afficher la logique des traces.

Puise dans : E3 = partielle, E1 = allusion

Degré d’info : 2

Ce que tu tais : disparition 1986 détaillée.

Crochet de sortie : un Polaroid où l’objet semble légèrement affaissé.

S4 — Point d’entrée : voix sur cassette, 1986 (flashback audio) — POV : narrateur écoutant

Objectif dramatique : ancrer la cicatrice, l’accident mineur, la chaleur incompréhensible.

Puise dans : E2 = indice

Degré d’info : 1

Ce que tu tais : lieu exact et noms complets.

Crochet de sortie : frottement de bande, phrase coupée à “la pierre était…”.

S5 — Point d’entrée : note paroissiale de 1894 (lecture) — POV : narrateur

Objectif dramatique : suggérer une décision récurrente : jeter, rendre à l’eau.

Puise dans : E1 = allusion

Degré d’info : 0–1

Ce que tu tais : nature du “rituel” et l’incident déclencheur.

Crochet de sortie : mention du “siphon” soulignée trois fois.

S6 — Point d’entrée : berge du Rhône, nuit — POV : narrateur

Objectif dramatique : accomplir le geste, fermer la boucle sans l’expliquer.

Puise dans : E7 = révélation

Degré d’info : 3

Ce que tu tais : justification morale complète, toute hypothèse “scientifique”.

Crochet de sortie : une tiédeur résiduelle au poignet, puis rien.

(6 scènes, in medias res en S2, flashbacks S3–S5.)

ÉTAPE C — VÉRIFS ÉCLAIR

Causalité : chaque action découle d’une cause antérieure (peur 1894 → perte ; curiosité 1986 → cicatrice + perte ; dragage 2025 → redécouverte ; lettre → rendez-vous ; traces → restitution).

Connaissances : le narrateur ne sait rien avant la lettre ; apprend via dossier et magasin ; n’emploie jamais une info qu’il n’a pas lue/entendue.

Traces : lettre, Polaroids, rapport, note paroissiale, fiche d’objet, marque au poignet : toutes introduites avant chaque révélation.

Plausibilité : dates et lieux compatibles (Vercors → Rhône), délais cohérents.

Merveille centrale : une seule anomalie matérielle réaliste-étrange : la pierre tiède, anormalement lisse et “docile” au milieu liquide. Le reste reste prosaïque.

ÉTAPE D — RÉDACTION (≈1200 mots)

Je retrouvai la lettre dans une pochette translucide, coincée derrière des bordereaux jaunis. L’écriture de ma tante penchait à droite, régulière, puis se brisait net avant la signature. Elle m’y parlait d’un dossier “curieux”, récupéré après le décès d’un professeur de Grenoble, et notait dans la marge une cote d’inventaire provisoire. Rien d’autre qu’une phrase interrompue : « Je préfèrerais que tu voies par toi-même. » J’ignorais pourquoi elle ne me l’avait jamais envoyée. J’avais gardé sa maison, ses livres, une logique d’ordre. J’eus l’impression d’entendre sa voix me mettre au travail.

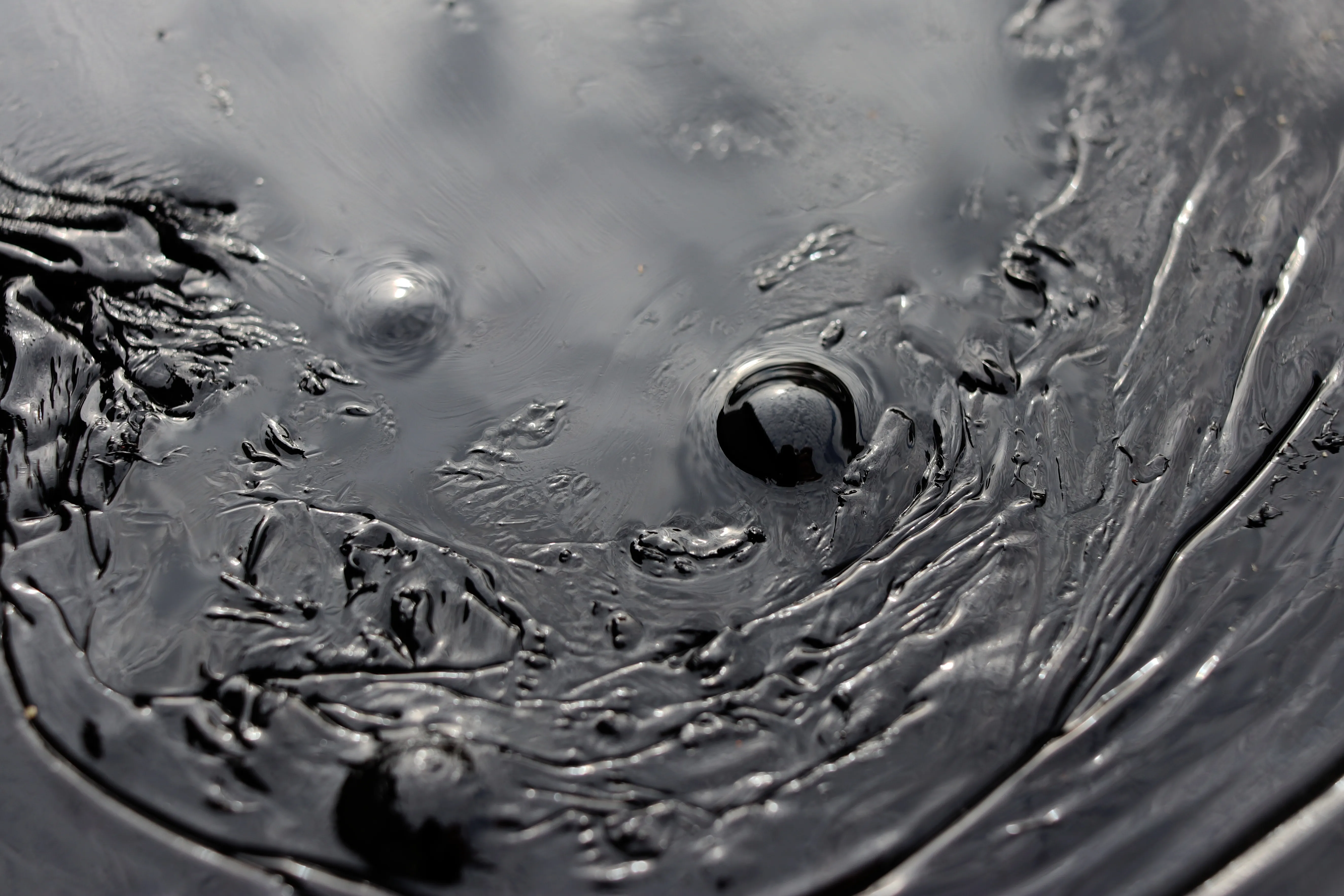

Le lendemain, au magasin municipal, la responsable me fit entrer dans une pièce froide, éclairée par des néons uniformes. Elle posa un bac plastique sur une table en inox, puis s’éloigna pour remplir un registre. Sous un film de polyéthylène, l’objet occupait presque toute la surface : une forme ovale, plus longue que large, aucune arête, aucune veine. Elle sembla d’abord banale, une pierre polie de rivière, couleur d’ardoise mouillée. La responsable me tendit des gants. Je soulevai le film. La pierre n’était pas lourde ; elle n’était pas tout à fait légère non plus. Je la saisis à deux mains. Elle était tiède. Pas tiède comme un objet laissé au soleil ; tiède comme une peau longtemps couverte. J’attendis qu’un courant d’air explique la sensation. Rien ne changea.

Je reposai la pierre et notai le numéro de fiche. La responsable revint, me montra la mention “température légèrement supérieure à l’ambiante” inscrite en bas du formulaire. Elle sourit, un sourire de service. « Les dragages remontent de tout. On trouve des armes parfois, des poupées, des statues de jardin. Celle-ci est propre. On n’a pas su d’où elle venait. » Elle referma le bac, me laissa recopier quelques chiffres, me fit signer. Quand j’ôtai les gants, la peau de mon poignet droit conservait une chaleur sourde, localisée, comme si j’avais porté trop longtemps une montre de métal.

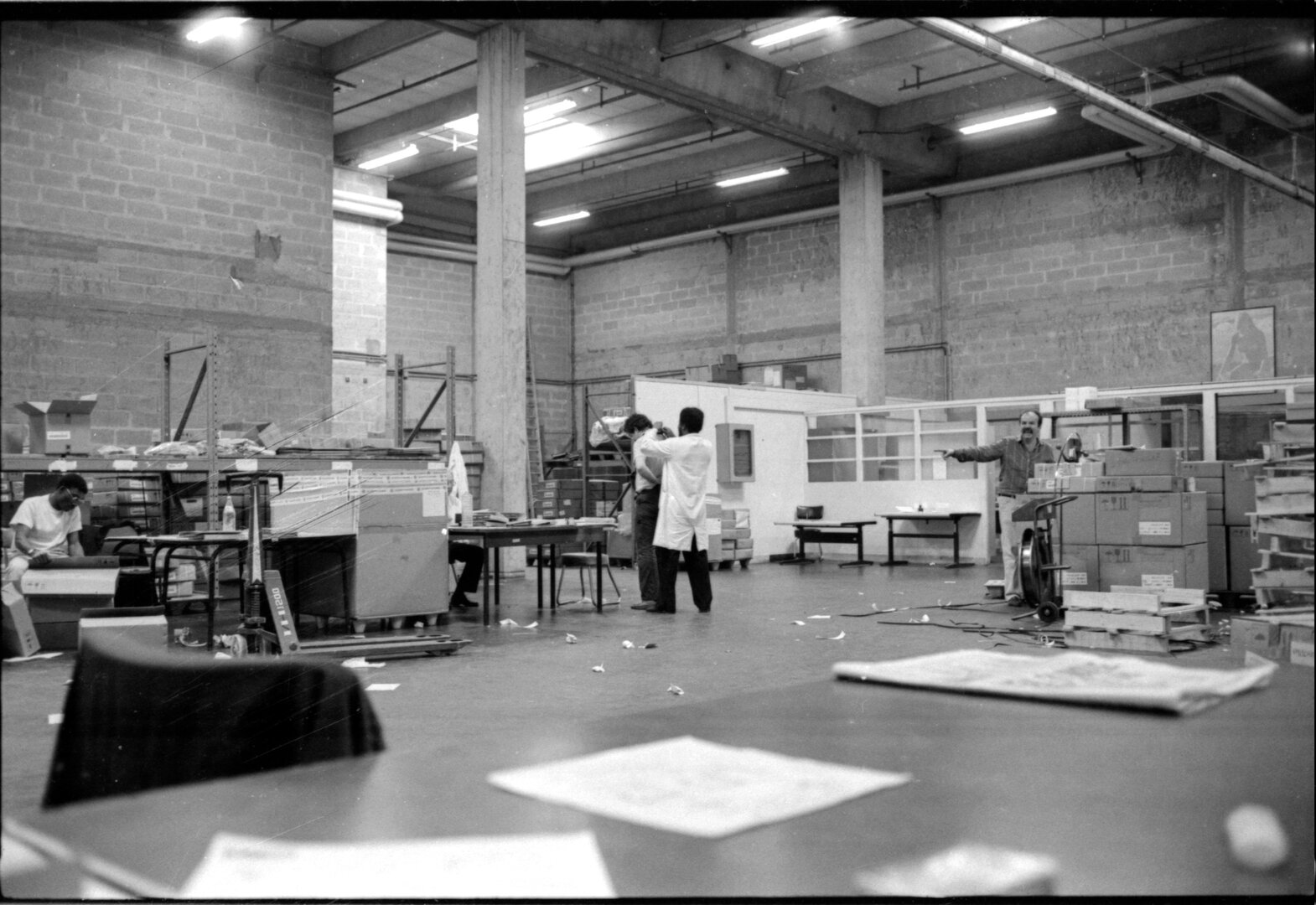

Chez moi, j’ouvris le dossier relié du professeur H. La couverture indiquait « Notes Vercors / Rhône — cultes — objets lisses ? ». À l’intérieur, des coupures de presse parlaient d’un accident de spéléologie en 1986, sans gravité. Une photographie instantanée montrait une table de camping, un thermos, trois faces jeunes et rougies. Sur la table, au centre exact, je reconnus la forme ovale. La lumière du flash avait aplati les ombres. La pierre paraissait légèrement affaissée vers sa base, comme si elle s’était réajustée à la surface. Je pensai d’abord à une illusion due à l’angle. Je cherchais une ombre, un repère, une pliure du plastique.

Je glissai une cassette dans un vieux lecteur. La bande craqua, siffla, puis la voix d’un homme émergea, nette par endroits. Il se présentait comme Luc, membre d’un club local. Il racontait la remontée de “quelque chose de très lisse”, le plaisir immédiat de la main qui glisse sans accrochage, la chaleur étonnante perçue au premier contact. Il riait en disant que c’était “une bouillotte en pierre”. L’enregistreur capta un frottement, peut-être un vêtement, peut-être une table. Puis la voix chuta. « La pierre était… » Silence. La bande avait été arrêtée, ou bien altérée. Plus loin, la même voix évoquait une cicatrice au poignet, “juste là”, petite, en forme d’anneau palescent. Aucun drame, aucune douleur notable. « Le lendemain, plus rien. » Il ajoutait que l’objet, laissé dans le coffre d’une voiture, avait disparu pendant la nuit. Il n’était pas certain d’avoir bien fermé la serrure.

Le dossier contenait une note brève, recopiée d’un registre paroissial de 1894. L’écriture était étranglée, les lignes serrées. Il était question d’un “trouble” survenu lors d’une veillée, de “signes” mal interprétés, d’une pierre de taille “indécente par sa douceur”. Le dernier mot n’était pas certain, l’encre avait bavé. On résolvait l’affaire en jetant l’objet dans un gouffre « où l’eau reprend ce qui lui appartient ». Le professeur H. avait souligné trois fois le mot “siphon”. Sa plume avait griffé le papier à cet endroit.

Je revins à la photo instantanée. Les bords commençaient à virer au brun, comme le font ces papiers au bout de décennies. La pierre y occupait sa place exacte, centre d’une scène banale, presque domestique. Rien n’était spectaculaire. Rien n’invitait à la peur. Je ne ressentais qu’une suite de signes discrets, obstinés : la tiédeur sur ma peau, la mention sur un formulaire, une phrase interrompue, un mot souligné, un anneau incertain.

Je retournai au magasin deux jours plus tard, sous prétexte de vérifier une cote. La responsable me reconnut, me laissa remplir de nouveau le registre. La pièce gardait sa température stable, son odeur de papier et de plastique. La pierre, dans son bac, ne me fit aucun signe. Je posai la main gantée dessus. La tiédeur était identique, localisée, sans excès. Je demandai une balance, par curiosité, pour noter un poids. Elle sourit encore, m’expliqua qu’on n’en avait pas “sous la main”. Je notai l’heure, le temps passé, les gestes accomplis. Rien ne changea sur le papier. Au moment de partir, elle me demanda si “tout cela” avait un intérêt pour moi. Je répondis que j’avais récupéré un dossier ancien, probablement lié. Elle haussa les épaules et me proposa, sans malice, de “la laisser tranquille, la pauvre”.

Le soir, la marque autour de mon poignet s’était accentuée. Elle n’était pas rouge, ni en relief. Elle ressemblait à la trace laissée par un bracelet qu’on aurait longtemps porté, puis oublié. Je la frottai, elle ne disparut pas. Je dormis d’un sommeil interrompu, sans images nettes. Au matin, la marque avait pâli. Je reposai la cassette dans sa boîte, rangeai le Polaroid, glissai la lettre de ma tante au-dessus du dossier, comme un couvercle. La phrase interrompue restait en moi comme un ordre simple : « Va voir par toi-même. »

La berge du Rhône, ce soir-là, n’était pas déserte. Des cyclistes passèrent, amincis par la vitesse. J’attendis. La lumière finit par décroître ; la surface du fleuve se fit compacte, sans reflets. Je portais le bac vide sous mon bras. L’objet, enveloppé dans un sac de toile, me pesait peu. Je descendis quelques marches de pierre, glissantes d’algues. Mes chaussures prirent l’eau. La tiédeur me gagna les mains au moment où je dénouai le sac. Elle était moins vive que la première fois, plus nette pourtant, comme si la pierre avait ajusté sa température à la mienne. Je pensai à la note de 1894, au mot “siphon”, au trait sous l’encre. Je n’avais pas d’explication à donner. Je n’en cherchai pas.

Je lâchai l’objet au niveau d’une langue d’eau lente, là où le courant fait semblant de s’arrêter. Il coula tout de suite, sans roulis, sans hésitation. L’eau n’émit aucun bruit différent. Je restai planté là, les mains vides, le sac vide, l’odeur d’algues et de fer. Je ne me sentis pas déchargé, ni coupable, ni triomphant. Je sentis seulement la chaleur résiduelle de mes paumes décroître jusqu’à se confondre avec l’air du soir. La marque autour de mon poignet se dissipa presque, laissant un cercle à peine perceptible, comme une pâleur dans la pâleur.

Je rentrai par les rues de mon enfance, droites et sans mystère. Au-dessus des toits, le ciel n’expliquait rien. J’ouvris le dossier une dernière fois, vérifiai que la lettre inachevée restait à sa place. J’ajoutai une feuille datée, propre, où je consignai des faits brefs : consultation au magasin, sensation de tiédeur, marque au poignet, restitution nocturne. J’écrivis les mots “retour à l’eau”, puis reposai mon stylo. J’éteignis la lampe. Dans le noir, ma main droite garda, encore quelques minutes, quelque chose de tiède sans source.

Le lendemain, je repassai par la berge. Rien n’avait changé. Une famille pique-niquait sur l’herbe, des enfants jetaient des cailloux plats qui ricochaient, ravis. Le fleuve répondait avec sa logique calme, qui prend, qui rend, qui reprend encore. Je regardai mes mains. La marque avait disparu. Je rentrai chez moi, remis le dossier sur son étagère. Je n’attendis aucune suite. J’avais appris ce que je pouvais apprendre sans excès de mots. Le reste ne me regardait plus.

— -

Texte final :

## REGISTRE 1894

La lettre n’avait pas été postée. Coincée derrière des bordereaux, pochette translucide, en haut d’un classeur que j’avais repris avec la maison. L’écriture de ma tante, droite, posée, puis la faille nette avant la signature. Une cote griffonnée dans la marge. Deux mots restés en plan : « tu verras ». Rien d’autre et pourtant tout, pour me remettre en route.

Je notai la cote. Je cherchai le lieu. Magasin municipal, sous-sol lumineux, néons qui bourdonnent très fin. Couloir carrelé, odeur de plastique et de carton, portes battantes, on passe deux grilles, on signe. Elle me tend des gants. Elle sort un bac en polyéthylène, table inox, je lis le numéro sur l’étiquette : même racine que sur la lettre. On retire le film. L’objet est là.

Ce n’est rien, une pierre ovale, plus longue que large. Aucun grain, aucune veine. Gris mouillé. Je la prends à deux mains. Elle est tiède. Pas tiède de soleil. Tiède comme une paume qui a gardé sa chaleur sous un tissu. La responsable dit : « On a noté un écart léger, voyez en bas de la fiche. » En bas de la fiche c’est écrit : température supérieure à ambiante, observation à confirmer. Sourire administratif, stylo prêt au registre. Je signe, date du jour, créneau d’accès.

Quand je retire les gants, la peau me rend la chaleur en retard. Un cercle pâle au poignet, très fin, sans douleur. Je n’en dis rien. On referme le bac.

Je rentre avec le dossier du professeur H. — reliure souple, tranche usée, grande écriture : Vercors / Rhône — cultes — objets lisses ?. Dedans les coupures locales, 1986, une alerte spéléo sans gravité ; deux Polaroid ; la note paroissiale de 1894 recopiée à l’encre bleue ; des cassettes audio étiquetées au feutre. Rien de spectaculaire. Juste l’empilement régulier des preuves modestes.

Je commence par l’image. Table de camping, thermos, trois jeunes qui rient, veste polaire, front rouge de froid. Au centre, sur la toile plastique, l’ovale, exactement calibré. L’ombre ne sait pas quoi faire avec lui ; on dirait qu’il s’enfonce très légèrement dans la surface, illusion d’optique peut-être, peut-être pas. Le bord brun du Polaroid commence à migrer, chimie fatiguée. Je glisse la photo sous une lampe plus forte. Ça ne répond pas davantage. L’œil revient toujours au centre.

La cassette ensuite. Le vieux lecteur a un capot qui tient mal, j’appuie. Bande qui souffle, voix d’homme avec des « euh » et une gouaille retenue : Luc, du club, raconte la remontée par un boyau, l’eau qui vous coupe le dos, puis la trouvaille, « un truc lisse, lisse comme rien, je te jure, c’était chaud, on a rigolé, une bouillotte en pierre ». Il rit. On entend un frottement, une table peut-être, un vêtement. Puis : « La pierre était… » Coupure nette. Plus loin, un mot sur une petite cicatrice au poignet — « en rond, comme si j’avais porté un bracelet, ça a disparu » — et la disparition de l’objet du coffre de la voiture au matin, serrure pas sûre. Il n’insiste pas. La bande poursuit sur des banalités de club, puis s’arrête d’elle-même, clac du ressort.

La note de 1894. Écriture serrée, prêtre qui tient ses lignes, pas de débordements. On y parle d’un trouble, d’un rituel villageois dont le nom n’est pas écrit, d’une pierre de « douceur indécente », les mots exactement ceux-là ou presque — l’encre a bu, on devine. Décision prise : jeter l’objet dans l’aven, « où l’eau reprend ce qui lui appartient ». Le professeur H. a souligné trois fois siphon. L’encre a mordu le papier à ces traits-là.

Je fais un va-et-vient entre ces trois preuves : photo, bande, note. Je ne produis pas d’hypothèse. Je tiens seulement le fil des gestes. Je recopie deux dates. Je classe les feuilles d’un autre ordre et reviens au premier, pour vérifier que rien n’a glissé dans la manœuvre.

Deux jours après je retourne au magasin. Même couloir. Même bourdonnement de néons. La responsable a la politesse de ne pas s’étonner. Elle m’apporte le bac. Elle plaisante doucement : « Il vous plaît, votre caillou ? » Je hausse les épaules, je dis « Corrélation probable avec un vieux dossier ». On retire le film. Même tiédeur. Je demande une balance. Elle dit qu’il n’y en a pas ici. Je note l’heure, l’angle de lumière, rien qui compte vraiment, je le sais, mais je note. Mon poignet, sous le gant, chauffe à l’endroit exact où hier s’était inscrit le cercle. J’ôte un gant, effleure la surface du dos de la main. Sensation stable, pas d’augmentation. Je remets le gant. On referme.

Chez moi, la marque a repris de la netteté, anneau clair, comme après un bijou trop serré, puis s’estompe vers le soir. Je dors mal, non pas parce que j’ai peur, mais parce qu’on a rangé trop de pièces sur la table, qu’on ne sait plus où poser la main. Au matin, je prends une feuille blanche, j’écris en tête : Consultation — objet ovale lisse — cote X — Rhône — juillet. Sous la ligne, je ne résume pas : je liste. Geste d’archiviste sans autorité.

Le fleuve, je l’ai dans la tête comme on a dans la tête les rues d’avant, celles où on allait enfant quand on ne savait pas encore les noms. Les marches de pierre ont une pellicule d’algues, on marche dedans en écartant un peu les pieds. Les cyclistes passent au-dessus, les lampes font des lignes la nuit dès qu’ils accélèrent. Il faut attendre. Ne pas se presser. L’eau se fait dense quand la lumière tombe.

Je prends le sac de toile. Rien de clandestin, pas de secret héroïque. Juste éviter les regards, parce que les gestes sont pauvres et qu’ils se racontent mal aux passants. L’objet pèse peu, moins qu’on croirait. La chaleur dans la paume gagne un peu la peau du poignet, puis s’arrête. Je pense au mot siphon, aux traits du professeur. Je pense à la note où on dit « reprend ». Je ne pense pas à ce que c’est. J’ai promis à personne, mais la lettre m’avait mis dans ce sens-là.

Je lâche. La pierre n’a aucun roulis. Elle coupe l’eau en silence. Je regarde la surface juste après, ce moment où une chose a disparu mais laisse sa forme en creux, dans l’onde. Les cercles s’ouvrent, se perdent, puis il n’y a plus rien à voir que la marche gluante, l’odeur d’herbe mouillée, une canette écrasée deux marches plus haut, bruit sourd d’une péniche invisible.

Je reste un temps qu’on ne sait pas mesurer, sans faire de phrase. Je remonte. La marque au poignet a presque disparu au premier lampadaire. Chez moi je range le dossier à sa place, pas trop haut, pas trop bas, là où on le retrouve sans grimper.

Je réécoute la cassette, un court passage. Le « la pierre était… » s’arrête au même endroit, c’est normal, ça ne bougera pas. Je mets la photo en quatrième de couverture du dossier, pour qu’elle apparaisse d’abord quand on ouvre. Je glisse la lettre de ma tante en couverture, comme un garde-fou. Je recopie encore une fois la date du jour, j’ajoute : « restitution ». Je ne cherche pas de mot mieux. Je ne cherche pas d’explication. Je mets le stylo dans le dos du dossier, c’est une habitude que j’ai gardée d’elle.

Le lendemain je passe exprès par le fleuve. Rien n’insiste. Une famille sur l’herbe, cris des enfants qui font sauter des cailloux plats, cinq ricochets, six, record, on applaudit. Je regarde la surface : elle a sa logique de toujours, elle prend et rend sans mémoire. J’ouvre la main à plat, paume en l’air, pour voir si elle garde quelque chose. Rien. Une tiédeur ordinaire de peau au soleil, pas plus.

Il y a des histoires qui n’acceptent pas la suite. Ce n’est pas une morale. Ce n’est pas une victoire. C’est un point où on ferme les dossiers et on les laisse nous regarder de leur rayon, sans menace. J’écris encore une ligne pour moi seul — « retour à l’eau » — puis j’éteins. Dans le noir, la main garde un instant la sensation d’avoir porté, comme on garde la sensation d’une montre qu’on a enlevée. Cela passe.

Je n’ai pas gardé de copie de la fiche du magasin. Je n’ai pas pris de photo. Si on m’avait demandé d’expliquer, j’aurais repris le mot de la note, je crois : reprendre, c’est suffisant. Il n’y a pas d’autre merveille ici que cette tiédeur sans raison. Tout le reste est papier, poussière propre, voix qu’on entend mal. On vit assez longtemps avec ça. On range. On ferme la lumière. On laisse l’eau faire son travail.