Lovecraft et le cauchemar cosmique

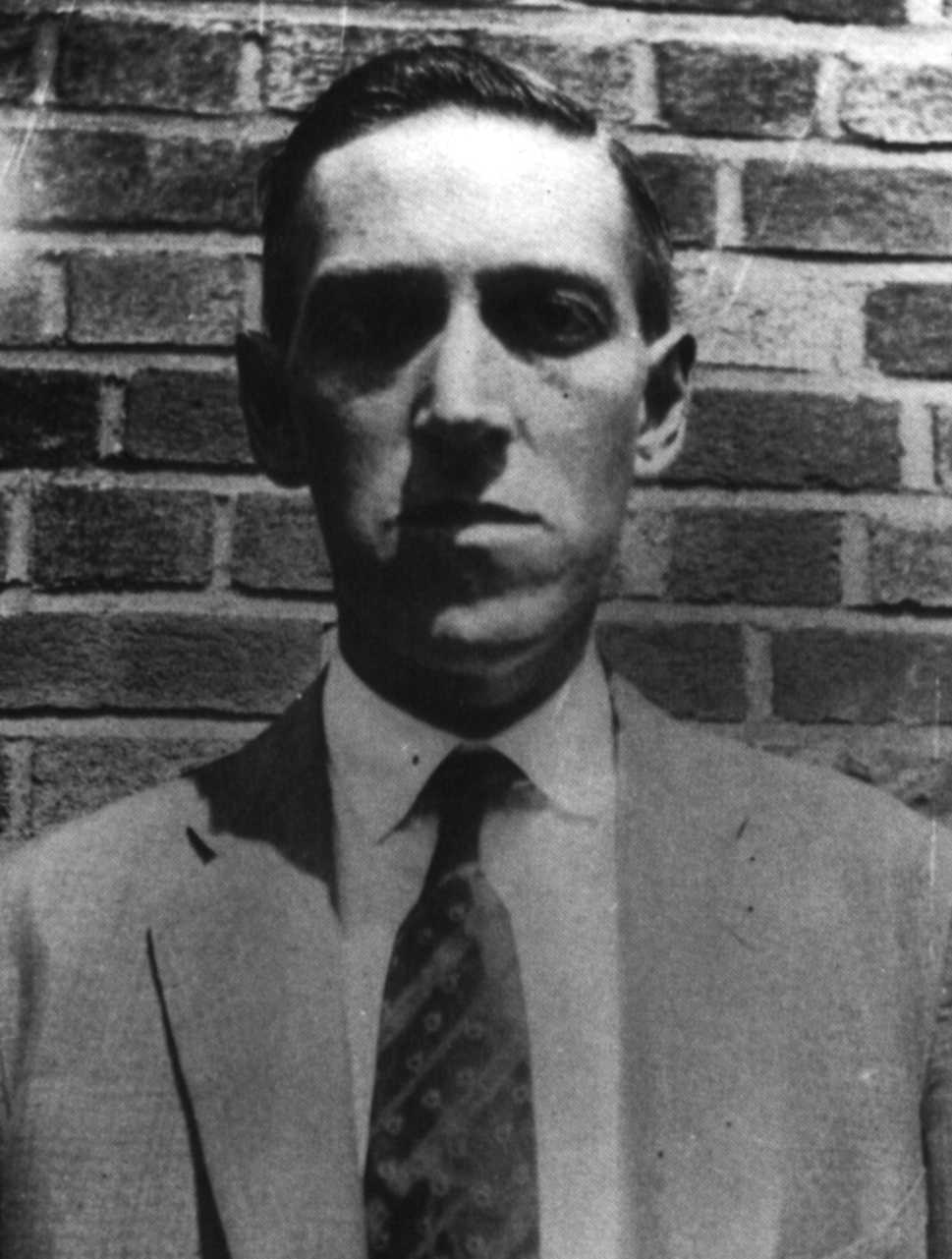

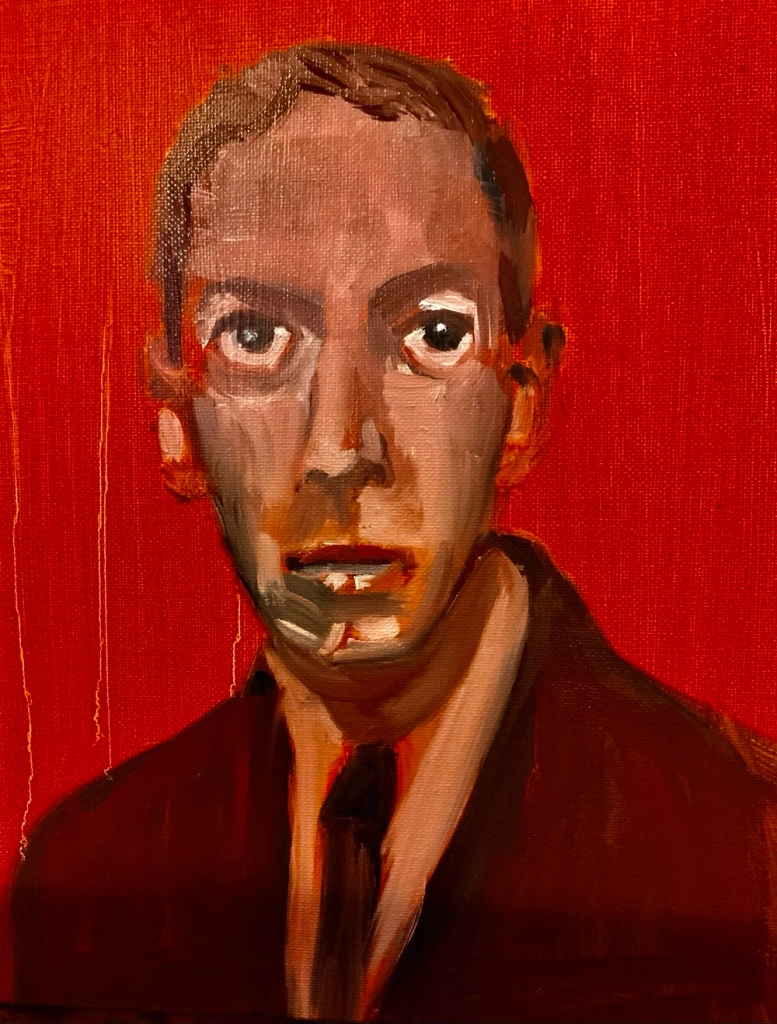

Howard Phillips Lovecraft naît en 1890 à Providence, Rhode Island, et meurt dans la même ville en 1937. Toute sa vie tient dans ce cercle étroit de la Nouvelle-Angleterre, à l’exception de quelques années à New York. Enfant unique, il perd son père très tôt : Winfield Scott Lovecraft, représentant de commerce, est interné à l’asile en 1893, atteint de syphilis tertiaire. Sa mère, Sarah Susan Phillips, descendante d’une vieille famille de Providence, reste auprès de lui jusqu’à sa propre internement à Butler Hospital en 1919. L’enfance de Lovecraft est donc marquée par la maladie, l’instabilité mentale, l’isolement. Il grandit surtout auprès de son grand-père maternel, Whipple Van Buren Phillips, dont la bibliothèque nourrira ses premières lectures : contes arabes, récits gothiques, The Arabian Nights, Pope, Gray. Très tôt, il découvre Poe, dont il lit et imite les récits avant même l’adolescence. Plus tard, à l’université (qu’il n’achèvera jamais), il s’initie aux sciences — astronomie, chimie — qui laisseront une empreinte durable. Son univers se construit sur cette double matrice : le fantastique sombre de Poe et la rationalité scientifique. La mort de son grand-père en 1904 le laisse sans soutien matériel : la famille sombre dans la pauvreté, il quitte l’école, n’entre jamais vraiment à Brown University. Sa vie adulte sera une suite de difficultés financières, d’emplois précaires, de publications alimentaires dans les pulps. Lovecraft n’aura pas de succès de son vivant. Il publie surtout dans Weird Tales, fondé en 1923, et dans d’autres magazines bon marché. Ses textes sont lus par un public restreint, parfois jugés obscurs ou maladroits. Mais il construit autour de lui un cercle de correspondants — Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, August Derleth, Donald Wandrei — avec qui il échange des dizaines de milliers de lettres (plus de 100 000 selon Joshi). Cette correspondance forme une œuvre parallèle, gigantesque, où il expose ses lectures, ses théories esthétiques, ses idées politiques (souvent réactionnaires, voire racistes). Un autre moment biographique pèse : son mariage avec Sonia Greene en 1924 et son séjour new-yorkais. Installé à Brooklyn, Lovecraft vit l’expérience comme un exil. Pauvre, isolé, choqué par la diversité ethnique de la ville, il s’enfonce dans un sentiment d’hostilité cosmique. C’est là qu’il écrit certains de ses récits les plus sombres (The Horror at Red Hook). Le mariage échoue, il revient seul à Providence en 1926. Ces années de solitude marquent son imaginaire : cités cyclopéennes, entités monstrueuses, narrateurs solitaires confrontés à l’indifférence du cosmos. Malade (cancer de l’intestin diagnostiqué trop tard), affaibli par la pauvreté, il meurt en 1937 à 46 ans. Enterré à Providence, il laisse une œuvre encore dispersée, sauvée de l’oubli par Derleth et Wandrei qui fondent Arkham House en 1939. C’est grâce à eux que Lovecraft sort de l’ombre, puis grâce aux critiques comme S. T. Joshi qu’il est reconnu comme figure centrale du fantastique moderne.

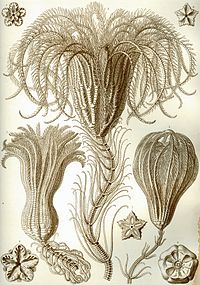

Lovecraft n’émerge pas dans le vide : il se pense lui-même comme héritier. Dans son essai Supernatural Horror in Literature (1927), il établit une généalogie du genre, de l’antiquité au gothique, puis de Poe jusqu’aux contemporains. Poe est au sommet. Lovecraft écrit que Poe « éleva l’horreur surnaturelle à un plan artistique où nul autre Américain n’avait su la porter ». L’influence est double : le choix du récit bref, tendu vers un effet unique, et l’exploration des obsessions intérieures. The Tell-Tale Heart ou The Black Cat sont pour lui des modèles de condensation et d’intensité. Dans ses propres textes, il reprend la figure du narrateur délirant, mais lui adjoint une perspective cosmique : la peur n’est plus seulement psychologique, elle est métaphysique. Dunsany est l’autre grand modèle. Lovecraft découvre A Dreamer’s Tales et The Book of Wonder vers 1919. Dans une lettre, il avoue les avoir « lus et relus jusqu’à les connaître presque par cœur ». De Dunsany, il retient le ton biblique, les cités imaginaires, les panthéons inventés. Le « Dream Cycle » de Lovecraft — Polaris (1918), The White Ship (1919), Celephaïs (1920), The Dream-Quest of Unknown Kadath (1926–27) — est directement tributaire de ce modèle. La cadence lente, les noms étranges, l’impression d’un ailleurs fabuleux : tout vient de Dunsany. Mais là où Dunsany restait dans la grâce onirique, Lovecraft introduit une inquiétude : ces cités ne sont pas seulement des rêves, elles masquent une indifférence cosmique. Ces deux filiations — Poe et Dunsany — structurent son imaginaire. Mais Lovecraft les déplace. Chez Poe, l’horreur est intérieure ; chez Dunsany, elle est mythologique et rêveuse. Chez Lovecraft, elle devient cosmique. Ses dieux ne sont pas des symboles ni des figures morales : ce sont des entités extra-humaines, aveugles, indifférentes. Il refuse le surnaturel au sens traditionnel. Rien de miraculeux, rien d’angélique : seulement une nature élargie, immense, où l’homme n’est rien. Ses monstres — Cthulhu, Yog-Sothoth, Nyarlathotep — ne sont pas au-delà de la nature, ils sont la nature elle-même, vue dans son immensité. Cette inflexion matérialiste vient de ses lectures scientifiques. Adolescent, il publie des articles d’astronomie dans la presse locale, observe les étoiles, construit des cartes. Plus tard, il s’intéresse à la géologie, à l’anthropologie, aux théories contemporaines de la relativité et de la quatrième dimension. Dans ses récits, ces disciplines deviennent des sources d’effroi. At the Mountains of Madness (1931) décrit une expédition antarctique où la géologie révèle des cités préhumaines. The Colour out of Space (1927) met en scène une météorite qui contamine la terre par une radiation incompréhensible. La science n’abolit pas le mystère, elle l’amplifie. Ainsi Lovecraft hérite mais transforme. Poe lui donne l’intensité psychologique, Dunsany la majesté onirique. Lui les détourne vers un cauchemar où la science révèle l’indifférence cosmique. Le surnaturel se dissout dans le naturel élargi. L’horreur n’est pas que subjective, ni seulement mythologique : elle est cosmologique.

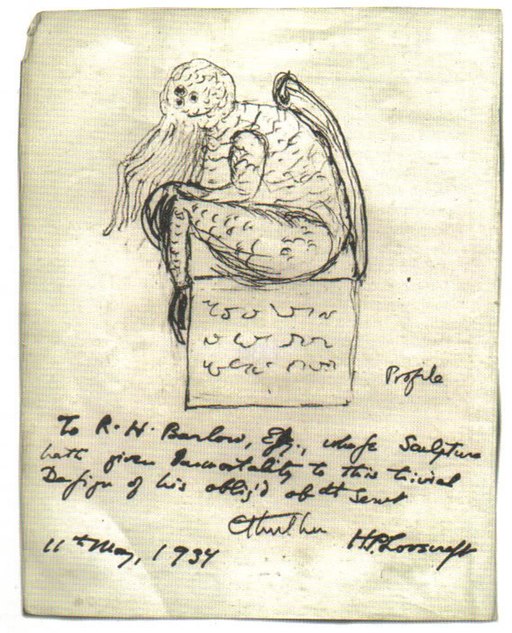

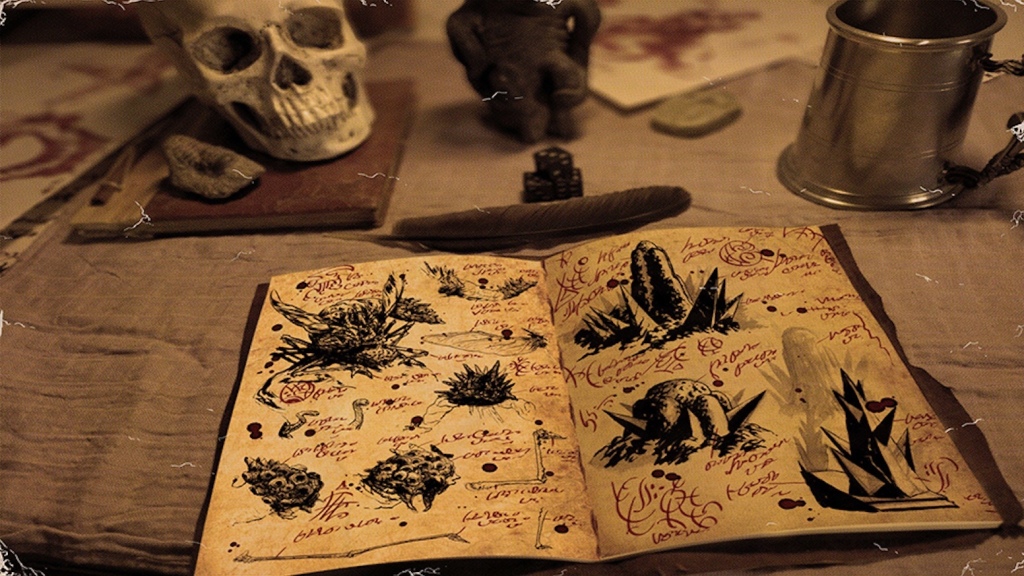

Le cauchemar cosmique prend forme dans quelques récits majeurs. Le plus célèbre est The Call of Cthulhu (écrit en 1926, publié en 1928 dans Weird Tales). Le narrateur, Francis Wayland Thurston, reconstitue un dossier fragmentaire : notes d’un professeur, témoignage d’un artiste, rapport d’un officier norvégien. Peu à peu se dessine l’existence d’un culte mondial, voué à une entité endormie sous les mers, Cthulhu. Ce dieu n’est pas une figure morale : il dort, rêve, attend. Sa simple résurgence menace l’humanité. La structure du récit est emblématique : enquête documentaire, indices dispersés, révélation finale insoutenable. S. T. Joshi souligne combien ce texte condense l’art lovecraftien : horreur par accumulation de fragments, effroi né de l’érudition. At the Mountains of Madness (1931, publié en 1936) élargit la perspective. Une expédition antarctique découvre les ruines cyclopéennes d’une cité bâtie par les Anciens, une race extraterrestre venue sur Terre des millions d’années avant l’homme. Par fragments de fresques et d’indices géologiques, le narrateur reconstitue l’histoire d’une planète colonisée, abandonnée, dévastée. Ici, l’horreur n’est pas un spectre mais une paléontologie. La science mène à la révélation que l’homme est un accident, tardif, insignifiant. Michel Houellebecq, dans son essai H. P. Lovecraft : Contre le monde, contre la vie, y voit le cœur de sa métaphysique : l’univers comme force étrangère, indifférente, où l’homme est de trop. The Shadow out of Time (1934–35) poursuit ce travail. Le professeur Nathaniel Wingate Peaslee, frappé d’amnésie, découvre que son esprit a été échangé avec celui d’une entité de la Great Race of Yith, race extraterrestre vivant dans le passé et le futur grâce à des transferts de conscience. Son cauchemar est double : avoir vécu dans un corps étranger, et savoir que sa propre conscience fut habitée par un être inhumain. Le texte articule mémoire, temporalité et vertige cosmique. L’horreur n’est plus spatiale mais temporelle : l’homme n’est qu’une étape dans une lignée infinie d’espèces. À ces trois récits s’ajoutent The Colour out of Space (1927), où une météorite contamine une ferme par une radiation incompréhensible, et The Dunwich Horror (1928), qui transpose l’horreur dans une Nouvelle-Angleterre rurale, saturée de folklore dégénéré. Dans tous les cas, la même logique : enquête, indices accumulés, révélation d’une présence cosmique. L’horreur n’est pas l’apparition immédiate mais la compréhension progressive. Ces textes forment le noyau de ce qu’August Derleth appellera plus tard « le Mythe de Cthulhu ». Mais Lovecraft lui-même n’avait pas cherché à créer un système clos. Ses dieux et entités apparaissent de manière diffuse, comme des fragments d’un cauchemar partagé. Cthulhu, Yog-Sothoth, Azathoth, Nyarlathotep : noms dispersés dans des récits, allusions, correspondances. Le mythe est moins une mythologie qu’une constellation. C’est justement ce caractère fragmentaire qui fascine. Le lecteur sent une cohérence possible, mais elle n’est jamais donnée. L’horreur réside dans cette impossibilité de totaliser.

La langue de Lovecraft est immédiatement reconnaissable, parfois caricaturée, souvent critiquée, mais essentielle à son effet. Elle combine archaïsmes, adjectifs accumulés, répétitions. Eldritch, unutterable, blasphemous, cyclopean : des mots qui semblent désuets mais qui créent une atmosphère de distance, comme si le texte n’était pas contemporain. S. T. Joshi insiste sur ce point : ce n’est pas maladresse mais stratégie. L’archaïsme donne à l’horreur une patine antique, un sentiment d’antériorité. La répétition de termes vagues — « indicible », « innommable » — produit moins une description qu’un effet d’impuissance, un langage qui avoue ses limites. La structure de ses récits est récurrente. Un narrateur, souvent scientifique ou érudit, entreprend une enquête. Il accumule des indices : manuscrits anciens, traditions orales, objets archéologiques, notes dispersées. Peu à peu, les fragments convergent vers une révélation. Mais cette révélation excède la raison et conduit à l’effondrement de la conscience. C’est le schéma de The Call of Cthulhu, de The Dunwich Horror, de At the Mountains of Madness. Donald R. Burleson, dans Lovecraft : Disturbing the Universe (1990), note combien cette structure reflète l’obsession de Lovecraft pour le savoir : l’horreur ne vient pas de l’ignorance mais de la compréhension. Le recours au vocabulaire scientifique est une autre particularité. Géologie, astronomie, biologie, archéologie : Lovecraft parsemait ses récits de détails empruntés à ses lectures. Dans At the Mountains of Madness, il décrit les strates géologiques de l’Antarctique avec une précision qui ancre le récit dans une vraisemblance scientifique. Dans The Colour out of Space, il imagine une forme de radiation extraterrestre qui décompose la matière vivante. La science n’est pas rassurante, elle est le vecteur même de l’effroi. Enfin, le choix des narrateurs est décisif. Ce sont presque toujours des hommes cultivés : professeurs, antiquaires, médecins. Leur rationalité devient instrument de leur perte. Là où le gothique classique opposait la superstition au savoir, Lovecraft inverse : c’est le savoir qui mène à la terreur. Plus on comprend, moins on peut supporter. Le narrateur est ainsi une figure tragique : il cherche la vérité, mais la vérité le détruit. L’effet lovecraftien tient donc à cette alliance : une langue archaïque qui produit le sentiment de l’ancien et de l’indicible ; une structure d’enquête qui mime la rationalité scientifique ; une chute où cette rationalité se retourne en folie. L’horreur ne surgit pas d’un spectre ou d’une apparition, mais du processus même de connaissance.

Au cœur de l’œuvre de Lovecraft, il y a ce que ses commentateurs appellent le cosmicisme. S. T. Joshi, dans The Weird Tale (1990) puis I Am Providence (2010), en fait le principe structurant de sa pensée : l’univers est indifférent, l’homme n’y occupe aucune place centrale, aucune providence ne le protège. Là où Poe enfermait la peur dans la conscience et où Dunsany créait des mythes de rêve, Lovecraft radicalise : tout mythe n’est qu’une fiction humaine face à un cosmos qui ne se soucie pas de nous. Ses dieux ne sont pas moraux. Cthulhu, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Azathoth ne jugent pas, ne punissent pas, ne sauvent pas. Ils existent en dehors de toute catégorie humaine. Azathoth, « le démon-sultan », incarne le chaos aveugle au centre de l’univers, un bouillonnement sans raison. Cthulhu dort sous les mers, indifférent. Yog-Sothoth est défini comme la totalité de l’espace-temps. Ces entités ne sont pas surnaturelles au sens religieux : elles sont naturelles, mais dans une nature élargie à l’échelle cosmique. Leur étrangeté vient de ce que nous ne pouvons pas les penser. Cette vision a des racines. Lovecraft lit les matérialistes antiques (Lucrèce, De rerum natura), mais aussi les sciences modernes : Darwin, l’astronomie, la physique contemporaine. Dans ses lettres, il insiste : « Toute ma philosophie est fondée sur l’idée que l’homme est un accident insignifiant dans un cosmos sans dessein. » Dirk W. Mosig, critique des années 1970, a souligné ce lien avec le matérialisme scientifique : le « Mythe de Cthulhu » n’est pas un système religieux, c’est une métaphore de l’indifférence universelle. Le savoir, chez Lovecraft, n’apporte pas le salut. Il mène à la folie. Plus on connaît, plus on mesure notre insignifiance. At the Mountains of Madness ne raconte pas une expédition ratée mais une révélation : les Anciens ont créé la vie, l’homme n’est qu’un déchet évolutif. The Shadow out of Time étend cette idée : notre conscience elle-même est contingente, susceptible d’être remplacée. Le cauchemar n’est pas l’absence de sens, mais le trop-plein de sens, un sens insoutenable. Houellebecq, dans H. P. Lovecraft : Contre le monde, contre la vie (1991), l’exprime à sa manière : « Dans l’univers de Lovecraft, il n’y a pas d’amour, pas d’espoir, pas de beauté durable. Seule reste l’horreur d’exister dans un monde qui ne nous veut pas. » Houellebecq, malgré ses excès, touche juste : Lovecraft est l’écrivain de la négation, du refus de toute transcendance consolante. Le cosmicisme n’est pas une doctrine systématique. C’est une attitude, un climat. Mais il marque un tournant : le fantastique cesse d’être une lutte entre le rationnel et le surnaturel, il devient confrontation avec l’indifférence cosmique. Poe avait réduit l’horreur à l’intérieur de la conscience, Dunsany avait élargi l’imaginaire au rêve mythologique, Lovecraft l’ouvre à l’univers tout entier. Son cauchemar est métaphysique : l’homme n’a pas de place.

De son vivant, Lovecraft reste confiné aux marges. Ses récits paraissent dans Weird Tales à partir de 1923, aux côtés de Robert E. Howard ou Seabury Quinn, pour un lectorat limité de passionnés. Les critiques littéraires l’ignorent, les maisons d’édition sérieuses ne le publient pas. Il vit pauvre, vend ses textes à vil prix, réécrit pour d’autres (revisions) afin de subsister. À sa mort en 1937, à Providence, il est inconnu du grand public, enterré sans éclat. C’est son cercle d’amis et de disciples qui assure sa survie. August Derleth et Donald Wandrei fondent en 1939 Arkham House, maison d’édition destinée à publier ses œuvres en volume. Ils imposent l’idée d’un « Mythe de Cthulhu », système plus cohérent que ce que Lovecraft avait laissé, en donnant à ses fragments la forme d’une mythologie. Grâce à eux, Lovecraft sort du ghetto des pulps et accède à une reconnaissance progressive. Dans les années 1960–70, la contre-culture redécouvre son pessimisme cosmique. Colin Wilson, puis Dirk W. Mosig, Donald R. Burleson, et surtout S. T. Joshi réévaluent son œuvre. Joshi, avec H. P. Lovecraft : A Life (1996) puis I Am Providence (2010), établit la biographie critique de référence, montrant que Lovecraft est un penseur cohérent, matérialiste, plus qu’un simple conteur de monstres. C’est par cette voie qu’il entre dans les études universitaires. L’influence littéraire est immense. Robert Bloch, Fritz Leiber, Ramsey Campbell prolongent son imaginaire. Stephen King, dans Danse macabre (1981), le cite comme l’une de ses sources majeures. Borges lui consacre une nouvelle, There Are More Things (1975). Michel Houellebecq, en 1991, en fait une figure emblématique du refus de l’humanisme moderne. Son empreinte s’étend au cinéma : The Thing de John Carpenter, Alien de Ridley Scott, ou encore The Mist de Frank Darabont reprennent ses thèmes — l’indicible, la créature informe, l’univers indifférent. Dans le jeu de rôle, Call of Cthulhu (Chaosium, 1981) transforme son univers en expérience collective, où les joueurs incarnent des enquêteurs condamnés à la folie. Dans la bande dessinée, Alan Moore (Providence, 2015–17) ou Mike Mignola (Hellboy) réinterprètent son mythe. Même la musique et les jeux vidéo (de Metallica à Bloodborne) portent sa trace. Le « Mythe de Cthulhu » est devenu une mythologie collective, prolongée bien au-delà de ce qu’il avait imaginé. Paradoxalement, lui qui n’avait pas voulu créer un système clos est devenu le centre d’un univers partagé, continuellement enrichi par d’autres. Ce qui témoigne de la force de son invention : une cosmologie fictive assez puissante pour dépasser son auteur. Aujourd’hui, Lovecraft occupe une place paradoxale : encore contesté pour son racisme et ses positions politiques, mais reconnu comme l’un des grands inventeurs de l’imaginaire moderne. Son cauchemar cosmique continue d’irriguer littérature, arts visuels et culture populaire. Comme l’écrit Joshi, « Lovecraft a donné à l’horreur une métaphysique », et c’est cette métaphysique de l’indifférence qui fait de lui un auteur central, au-delà même du fantastique.