06 décembre 2024

L’intérêt. Que dis-je, le plaisir. L’étonnement qu’apporte avec lui ce plaisir. Ou peut-être le contraire. Celui d’entendre le mot flèche. Puis marcher, avec ce léger doute, vers la cible. Est-ce un neuf, un dix ? Sans lunettes, je n’y vois rien. À cheval sur la ligne, le doute subsiste. On attend l’arbitre. C’est donc un neuf. Un neuf prometteur, qui manque de peu d’être un dix. Un œuf, presque.

Un œuf vaut ici mieux qu’un dix. Respire.

Puis vient l’acte suivant : empoigner le corps de carbone, extraire la flèche d’un coup sec, d’abord du blason, puis plus profondément encore, de la paille. Retourner enfin sur le pas de tir. Observer les autres.

Le tir à l’arc développe une attention particulière : non pas en force, mais en ou par patience. Patience et humilité. Si toutefois on parvient à se rapprocher de cette idée d’humilité jamais atteinte. Être attentif à chaque geste, le décomposer, le répéter. Épauler, lever, viser, relâcher. À force – non justement, inutile la force – le geste s’affine, s’inscrit dans le corps. Et ainsi que je le devinais déjà enfant, le véritable défi n’est pas tant de "mettre dans le mille" (le fameux dix) que de pouvoir répéter, à l’infini, le même enchaînement de mouvements. S’y essayer, joyeuse contrainte. À la virgule près. Toujours à la virgule près.

"Mais tu peux briguer le dix tout de même", me dit l’entraîneur, qui pense compétition.

Et là, un souvenir s’impose : le "dix", c’est aussi la note que l’on donne à l’école. La meilleure note d’une échelle de 0 à 10. À l’époque déjà, je humais, reniflais, aspirais, espérais que viser toujours la perfection posait la question de cette perfection elle-même. (C’était forcément très intuitif.) Elle me paraissait à la fois louche et idéale. Bref, je me méfiais des dix avant qu’ils ne deviennent des vingt.

Un œuf vaut mieux qu’un dix. Au grand regret de mes parents.

Pourquoi, soudain, parler de Maïakovski ? Pour ne pas oublier de me souvenir de Lili Brik, sa muse inséparable, sœur d’Elsa Triolet. Peut-être aussi pour tisser, sans trop m’y attarder, un lien avec mes pensées récentes sur Aragon. Maïakovski me ramène à une tension essentielle : celle d’une poésie qui brûle tout sur son passage, une poésie amoureuse et explosive, souvent brisée. Et pourtant, tout en contraste, je me demande encore si cette intensité brûlante a quelque chose à voir avec l’humilité dont je parlais plus haut.

J’ai eu moins peur de dire je en écrivant en lisant Maïakovski. Le je, c’est-à-dire ce narcissisme paradoxal qui devient un outil pour lutter contre le maelstrom qu’impose le travail de la langue : son chaos, son autorité. Je pense alors à Montaigne. À son je qui s’installe tranquillement, presque en souriant, face à des cadres de pensée imposants, face à des langages figés. Un je qui s’étonne, qui tâtonne, et qui explore – ce même je que j’ai peut-être reconnu en lisant Maïakovski.

Quant à Khlebnikov ? Lui, c’est autre chose. Je l’invoque à cause du bruit imaginaire d’une flèche qui part : zaoum. Ce mot qui n’est pas un mot, cette langue au-delà ou en deçà, un trait, une lettre qui traverse l’air, dépourvu de sens immédiat, seulement chargé de vibrations. Un son de flèche, purement inventé, mais tellement réel qu’on pourrait presque l’entendre. Une flèche zaoum.

Aucun rapport avec la lecture de Maïakovski ou de Khlebnikov, ai-je dit. Et pourtant, une intuition : écrire, comme tirer à l’arc, relève d’une succession de mouvements. Mais ici, sous une surface : la feuille, peut-être. Ou une autre, plus abstraite. Dans tous les sens du terme, un enchaînement : des gestes précis, un effort millimétré. Ou encore une bonne grosse pierre attachée à la cheville (ouvrière) pour être certain de rester immergé, de ne pas céder à la tentation de remonter trop vite à la surface.

Mouvement. Quelle sorte de mouvement, exactement ? Dans l’expérience du tir à l’arc, je crois saisir – à peu près. Écrire, en revanche, reste une autre affaire. C’est là, sur le bout de la langue. Impossible de dire précisément de quoi il s’agit. Peut-être d’une envie : briser quelque chose à grand cri. C’est souvent trop ridicule. Et justement parce que c’est ridicule, j’en crève d’envie.

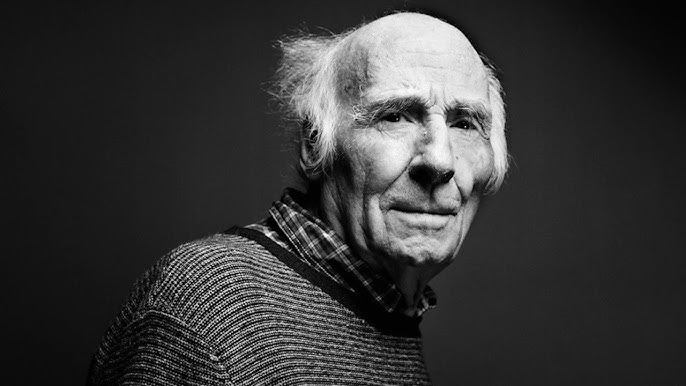

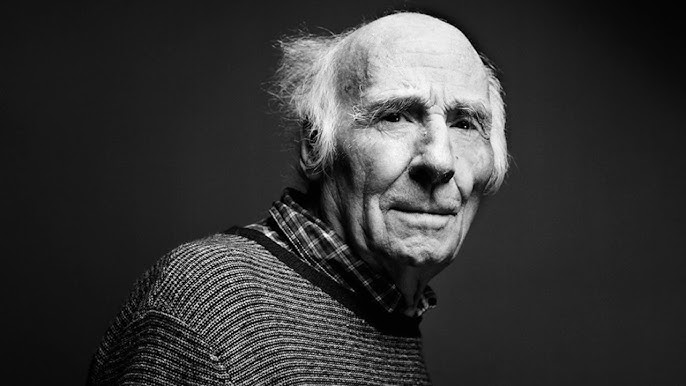

Hier, j’ai appris, par un compte Bluesky que je viens tout juste de créer, la mort de Jacques Roubaud. Il m’a accompagné, plusieurs fois l’été dernier, sur l’itinéraire qui mène au marché de Roussillon. J’enfilais mes écouteurs, et il me parlait : des noms des rues parisiennes, de la manière d’écrire plusieurs autobiographies en une seule.

Même en remplissant mon cabas de pommes de terre et d’oignons, même en recevant la monnaie, je ne lâchais pas un mot de peur d’en perdre l’essentiel. Mais quel essentiel ? Peut-être rien d’autre que sa voix : calme, apaisante, drôle. Et, au bout du compte, amicale. C’est bien cela, le mot : amicale.

Ça fait de la peine, parce qu’on se sent un peu plus seul. Cette présence se dissipe dans l’absence, devient un autre genre de présence, qui nous renvoie à notre propre absence. C’est à chaque fois pareil. Ça fait de la peine et, en même temps, on espère. Une sorte de soulagement, un dénouement.

Ce que je retiens ? La répétition. Au tir à l’arc. Dans l’écriture. Dans le fait aussi de voir partir ces présences, de voir tout se métamorphoser en quelque chose qui n’est pas non plus rien. Dans cette mémoire de gestes et de voix. Répéter jusqu’à ce que le geste devienne précis. Répéter pour inscrire dans le corps une mémoire qui hurle à force de rester muette. Ne plus avoir cette peur panique du hurlement. Répéter, encore, pour que quelque chose, enfin, advienne. Un dix. Ou presque. Un œuf, peut-être.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | décembre 2024

31 décembre 2024

Dernier jour de cette année 2024. Rude année. Alors pour lui dire adieu, envie d'une traversée.|couper{180}

Carnets | décembre 2024

30 décembre 2024

Lu quelques pages du Porte-Lame de Burroughs vers 3h du matin. Ce qui résonne avec la vidéo de Pacôme Tiellement sur son Rabelais dans sa série sur l'empire romain contre le Christ ou vice versa. Toujours pas trouvé l'angle avec lequel pénétrer l'opacité de la proposition d'écriture de F. Le rire, sans doute, serait un recours, en y a-t-il vraiment un autre ? À l'institution Saint-Stanislas d'Osny, près de Pontoise, je me souviens du petit Legallo, dont je fis faire le tour du parc presque complet à coups de gifles et de coups de pied au cul. Du gros Lefranc, à qui j'envoyais un uppercut parfait après qu'il eut traité ma mère de nom d'oiseau. De la nonne Thérèsa, qui me troubla tant que j'en fis mes premiers rêves érotiques. Sans compter la voluptueuse Mathilde, qui avait la plastique affolante des femmes préhistoriques, et que j'épiais, me portant malade les jours où elle venait faire le ménage au dortoir. Et aussi de Poinsard, professeur de mathématiques aux mains baladeuses et glaciales, dont l'haleine sentait la pastille Pullmoll ou l'affreux cachou. De toute une série de noms s'achevant en sky, parce que les prêtres ici furent, avant d'être déportés, polonais. Je me souviens aussi du nom de la rivière dans laquelle je pêchais avec des agrafes attachées au bout de ficelles des épinoches. Les épinoches ont grosso modo la même triste figure écrabouillée et mélancolique que l'une des deux sœurs Richaume, dont j'étais amoureux enfant parce que j'aurais voulu la voir sourire à tout prix. Et Monsieur Blavette, professeur d'allemand émérite, qui nous parlait de la Sarthe comme du Paradis, avait aussi une gueule de traviole et je crois fermement aujourd'hui que c'est pour cette raison principale que je l'aimais bien. Setsensesich wirsetsenuns. Après, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, j'ai lu encore quelques pages de Burroughs, j'ai trouvé ça bien, c'était comme si je visionnais un film, des images fabuleuses. Puis, vers le milieu de la journée, sans doute un blanc, le sommeil. J'ai relu ce que j'avais écrit à 4h du matin, ça ne vaut pas un pet de lapin, mais je le garde parce que c'est un auto-jugement du lendemain après coup et que la nuit du 29 au 30, je ne dormirai pas bien non plus, j'avancerai dans Burroughs et peut-être aussi sur Obsidian. J'ai créé pas loin de 5000 fiches en une journée grâce à un script Python qui va fouiller dans mes bases de données SQLite. Je devrais faire une rubrique spéciale pour tout le temps que je passe à bricoler sur SPIP, sur Python, sur Obsidian. Mais ça n'aurait plus rien à voir avec le Dibbouk. À moins que si, justement. Je n'en sais rien. Lu aussi quelques textes sur le blog de l'atelier d'écriture. Pas encore mis à la proposition 7 pour autant. Et que je crois bien que j'ai foiré totalement la précédente. Me suis même fendu de quelques commentaires parce que tout simplement ça me venait naturellement. Je regrette un peu ce naturellement aujourd'hui. Puis je me dis que demain, un autre auto-jugement me dira encore autre chose. Une saleté de vautour me dévore le foie et je n'ai pas inventé l'eau chaude ni les allumettes. C'est une injustice flagrante. Encore une. Dans le fond, la justice est l'anomalie, voilà ce qu'il convient de se dire pour pouvoir se tenir debout.|couper{180}

Carnets | décembre 2024

28 décembre 2024

C’est en extirpant, avec la pointe d’un pic orné d’une boule verte, un corps noir lové dans sa coquille que j’ai repensé à la proposition d’écriture de la semaine. L’escargot en soi n’a pas véritablement de goût. C’est la sauce qui fait tout. On pourrait plonger des moules dans cette même sauce — et bien pire encore, blattes, cancrelats, cafards — et ce serait, j’en suis presque convaincu, exactement la même chose. À vrai dire, c’est tout à fait épouvantable de mettre ce genre de chose dans sa bouche. Non pas que je considère l’escargot comme un être inférieur ou vil, mais qu’un être humain comme moi, supposément civilisé, en fasse une bouchée, c’est proprement abject. Hormis cette indéfectible attirance pour la sauce au beurre persillé, j’imagine que je pourrais me passer, sans effort excessif, de ce genre de mets pour le reste du temps qu’il me reste à vivre. — - J’ai acheté plusieurs boîtes de Mon Chéri chez Lidl. L’une d’elles, je l’ai enveloppée de papier cadeau pour la glisser dans les chaussures de mon épouse. J’ai aussi dégoté un petit miroir à LED, un truc absolument kitsch comme elle les adore. Je l’ai emballé avec la même application minutieuse, le même papier cadeau (en promotion, bien sûr, dans le même magasin). Ces deux cadeaux, de toute évidence peu sérieux, sont là pour lui faire faire une grimace en les déballant. La grimace. Puis le petit sourir gèné. Puis, enfin, son visage qui s’illumine quand elle découvrira le troisième cadeau : un appareil photo Panasonic Lumix. Une folie que je vais payer à tempérament pendant des mois. Et maintenant que je l’ai écrit, est-ce que ça me soulage ? Honnêtement, je n’en sais rien. Je me dis que, de toute façon, à part moi, ça ne regarde personne. Et encore, je ne suis pas certain que ça me regarde vraiment non plus. Peut-être qu’il en est de ces gestes anodins comme de tout ce que l’on traverse : ça ne nous concerne que lorsqu’on implore une Providence quelconque de nous voir. De nous *regarder*. — - J’ai commencé à créer des fiches sur Obsidian. Mais si je suis honnête, tous ces outils finissent par se ressembler. Ulysse, Scrivener, Notion, Typora, Obsidian… On passe un temps fou à se demander comment on va les utiliser. On les paramètre, on les organise, on les dissèque. Puis, un jour, on abandonne. On comprend qu’ils ne sont rien d’autre que des leurres, des pièges sophistiqués pour accaparer l’attention. Ils nourrissent un désir ubuesque d’organisation. Et, par la même occasion, enrichissent des vendeurs de formations en ligne, qui pullulent comme des cancrelats autour de nos incertitudes. Mais cette fois, je m’en rends compte plus vite. Peut-être est-ce un progrès. J’ai même visionné plusieurs vidéos de créateurs de contenu pour en être bien certain. J’ai téléchargé le livre de Tiago Forte, *Building a Second Brain*, pour m’en convaincre : l’organisation qui compte vraiment, c’est celle avec laquelle je vis au jour le jour. La mienne, désordonnée, imparfaite, mais vivante. Cela peut paraître prétentieux, mais ce n’est qu’un élan vers une forme d’humilité qui me convient. Le Bouddha disait : "Ne crois qu’en ce que tu expérimentes." Et, surtout, si le Bouddha se dresse devant toi, tue-le. Alors je m’efforce d’observer tout ce qui se dresse devant moi. Ces petites boules noires que je mâche lentement, qui ont une texture caoutchouteuse et un goût délicieux de beurre aillé. J’attrape une crevette. Je fais et je pense exactement la même chose. Rien ne peut me résister. Du moins, à table. — - Je ne suis pas du tout certain d’avoir compris la proposition d’écriture cette fois-ci encore . D’ailleurs, je ne m’y suis pas accroché bien longtemps. Il me semble que plus ça va, moins je les comprends, ces fameuses propositions. Ou plutôt, je ne cherche plus vraiment à les comprendre. Ce qui m’intéresse désormais, ce sont les pistes fugaces qui les traversent en filigrane, comme des éclats d’idées laissés là, presque par hasard. Parfois, c’est un mot qui surgit et que j’ai envie de développer. Parfois, c’est une liste qui s’impose, d’un seul coup, sans prévenir. D’autres fois encore, c’est une sensation, quelque chose de diffus, d’insaisissable, que je ne parviens pas à nommer clairement et qui me fait tourner en rond comme un derviche. Cette impossibilité de cerner ce que je veux dire — ou même ce qu’on attend de moi — devient presque un moteur. Une énergie étrange, faite de confusion et de mouvement. Mauvais élève comme d'habitude. Quand je bèle, j’ai toujours un chat dans la gorge, et c’est affreux comment je bèle faux. Je m’en suis encore fait la réflexion en disant à voix haute : « Mazette, cette bûche bat tous les records de bûches surgelées ! » Une phrase idiote, et moi qui avais vraiment l’air con après l’avoir prononcée. Je ne peux m’empêcher de trouver quelque chose de familier dans cette absurdité, dans ce faux-bêlement qui me poursuit. Comme si tout ça, finalement, faisait partie du jeu... Peut-être que F. ne le fait pas exprès. Ou peut-être que si. Après tout, ce ne serait pas la première fois que je croise ce genre de méthode. Mes meilleurs professeurs, tous sans exception, avaient cette façon de faire. De poser une question qui semblait claire, mais qui, en réalité, n’avait aucune réponse évidente. Ou bien, ils parlaient ostensiblement d’une chose tout en nous entraînant ailleurs, sur un tout autre sujet. Et moi, en y réfléchissant bien, je réalise que je fais exactement la même chose avec mes élèves. C’est un jeu subtil, presque pervers parfois. (On utilise le mot pervers à toutes les sauces désormais ce qui fait qu'il ne veut strictement plus rien dire ) — Donner l’impression de parler d’une chose alors qu’on est en train de parler d’une autre. ( mais n'est-ce pas ce que tout le monde fait sans arret ?) Une sorte de mise en abyme pédagogique. Et le plus fascinant, c’est que si je prenais la peine d’interroger ces professeurs aujourd’hui — ceux qui m’ont marqué, ceux qui pratiquaient ce "déplacement" constant — ils me répondraient tous, sans exception, qu’ils ne s’en rendaient pas compte. Ils diraient que c’est inconscient. Et, bien sûr, ils me feraient ce petit sourire en coin. Un sourire qui en dit long sans rien expliquer. Qui semble dire : « Ah ah, tu crois peut-être avoir compris. Tu es décidément indécrottable ! Peut-être que c’est la vérité. Peut-être que c’est une manière d’éluder. Mais au fond, qu’importe ? Ce n’est pas tant la clarté des réponses qui compte, mais cette ouverture, cet espace que ces méthodes créent en nous.|couper{180}