16 novembre 2025

Années 80. Loyer, frais d’inscription : une colonne de chiffres en tête. Cette place est la seule ; il la prend. Accepter, courber l’échine, serrer les dents. Un moyen, pas une fin. Il le croit.

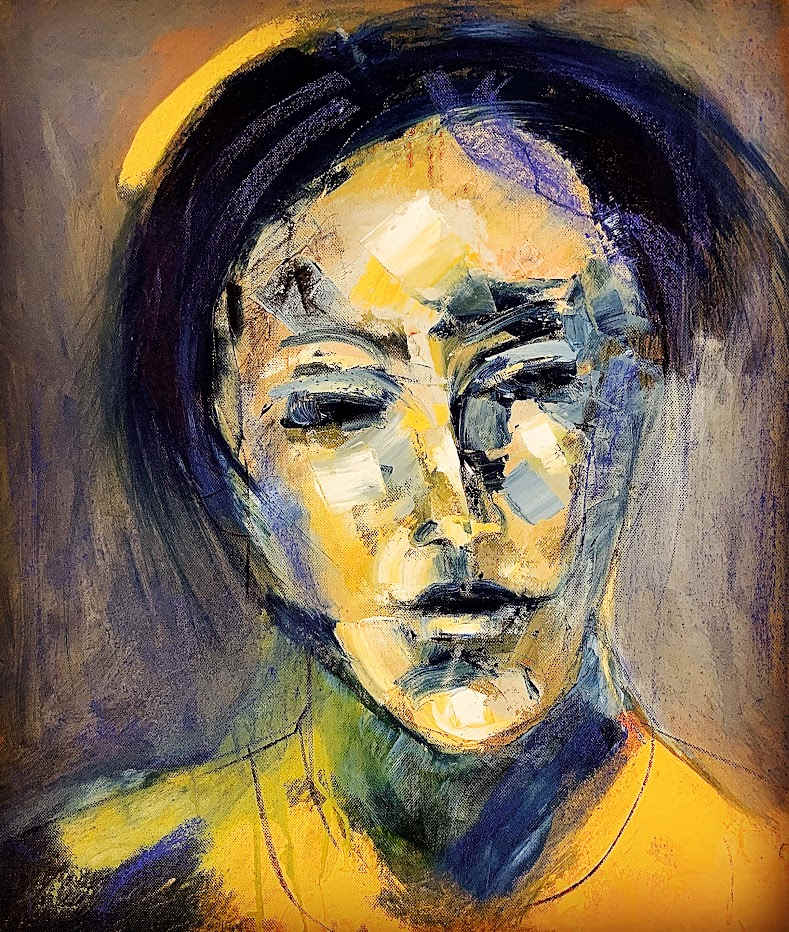

C’est d’abord une tache jaune dans la nuit. Un rectangle de lumière au fond de la rue. De la buée sur la vitre, des formes derrière : un presque-lieu. Il presse le pas.

Maintenant : repas debout, dos à l’évier. La chaleur des bouillons, du graillon ; le ragoût, salé, brûlant. Le cuisinier, massif ; son regard, plus aiguisé que la lame sur la pierre. Le grincement sec de la porte de l’office ; l’éclair froid de la patronne. L’heure, la veste — est-elle bien propre ? Système clos. Ce n’est plus un moyen, c’est le prix. Salaire en nourriture avalé d’avance ; crédit de forces pour la nuit. Dette du corps à rembourser par l’assiduité. Chaque geste compté, chaque seconde. Transparence, servir, disparaître.

Il ne voit plus qu’elle : la serviette en papier. Un carré rouge, propre, plié en triangle dans l’assiette. Puis la main qui la froisse ; la boule tachée qui roule sur la nappe, glisse, tombe sur le carrelage. Parfois, il se baisse, il ramasse. Il voit les miettes, les traces de pas, le rouge sali sur le sol brun. Un déchet. Ce morceau de cellulose est la chose la plus vraie. L’ordre, puis le désordre ; le pli, puis le froissé ; l’utile, puis le rejeté. En se baissant, une nausée lui monte dans la gorge : la nausée du jetable, dont il est.

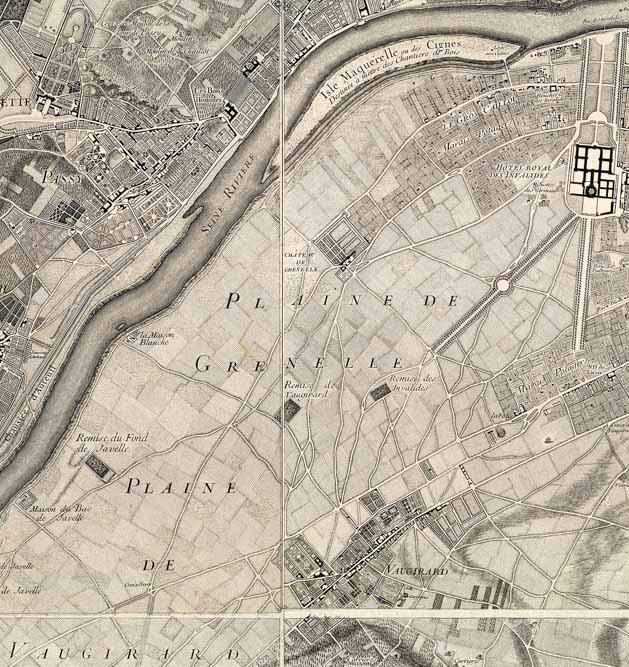

Plus tard, cinquante ans après, il revient sur cette image. Il lit Jean-Christophe Bailly, Dépaysement : Voyage en France ; l’auteur évoque Bordeaux, et le voilà soudain projeté dans le quartier du Marais. Paris. Il n’a pas jugé utile de dire que ce petit restaurant s’y trouvait, que la patronne était juive. Il n’avait alors aucun à priori — et c’est toujours le cas, il y a repensé. Ce qui est revenu, c’est moins un fait qu’une tonalité, un humour particulier. Et avec lui, le souvenir d’une phrase lue chez Henry Miller, dans Tropique du Cancer, une idée qui l’avait à la fois heurté et fasciné : que seul un Juif pouvait rire de lui-même de cette façon, que cette autodérision était un commentaire vivant, et que sans cette forme de moquerie, personne ne pouvait comprendre un traître mot du Talmud ou de la Torah. Cette phrase, il ne sait pas si elle est vraie. Mais aujourd’hui, à distance, c’est elle qui opère le rapprochement, qui tisse un lien entre ces bribes de mémoire, ces lectures éparses, et ce qui a vraiment disparu : cette jeunesse faite de malaise et d’ignorance, où tout se vivait au jugé et à tâtons.

Et puis il y a aussi cette phrase de JCB

…des affects presque inconnus et secrets, liés à des lieux éprouvés comme des territoires…

qui me rappelle un magasin de fournitures de pêche à V. dans l’Allier. Et ce petit texte écrit hier soir :

L’affect était l’attente. Mais une attente armée, ritualisée. Contre l’attente vague de l’enfance, qui n’en finissait pas de ne pas commencer, le magasin offrait une attente avec un mode d’emploi. Acheter le fil, le plomb, c’était se donner les moyens de rendre l’attente supportable, belle même. Ici, dans cette obscurité peuplée de ruses, je me préparais à affronter le temps.

Quelques images sur les pentes de la montagne Kouvara, Paleopoli

Quelques images sur les pentes de la montagne Kouvara, Paleopoli Petite statue féminine en terre

Petite statue féminine en terre

Quelques images du musée de Paleopoli

Quelques images du musée de Paleopoli