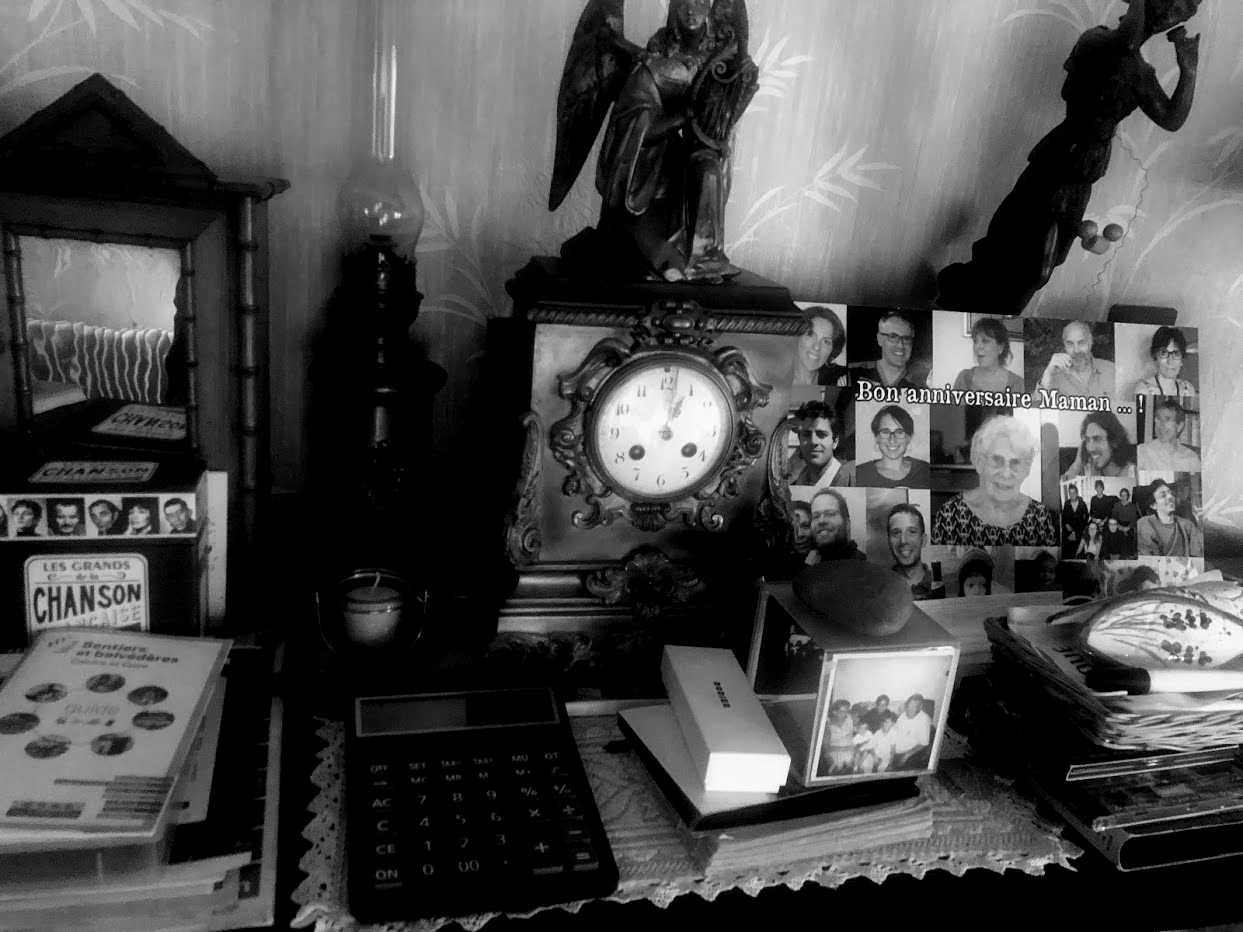

Reçu en cadeau une bouteille de Whisky provenant du Pays de Tronçais, marque Aumance, et ce matin ça parle de mots-croisés chez Lovecraft. Comment faire quelque chose avec ces signes ? Car de toute évidence, ce sont des signes. L’écrire perce un mur. Les morts répondent parfois, peut-être même qu’ils ne cessent de nous parler.

En ressortant de chez E. hier, surprise de voir la neige. De gros flocons qui déjà recouvrent les arbres, la rue, les voitures, la ville. Nous sommes rentrés prudemment. Dans mon for intérieur, je me suis posé la question si j’avais finalement opté pour les pneus toute saison ou non la dernière fois — c’est-à-dire il y a six mois, lorsqu’on les a changés. Par chance, les déneigeuses étaient devant nous et ouvraient la voie. Tant que je conduisais dans ce blanc, la neige m’imposait sa trêve. Elle recouvrait tout, et ce silence visuel me faisait un bien immense ; c’était comme une parenthèse, un apaisement du regard qui mettait enfin le crâne au repos.

Mais c’est une fois de retour à la maison, une fois franchi le seuil de l’abri, que la trêve a volé en éclats. Comme si le corps attendait le calme pour hurler, ma rage de dents s’est déclarée.

Je me suis replongé dans Notes dans un souterrain. Cette traduction de Markowicz est vraiment bonne. Grand plaisir de lire Dosto dans « sa vraie voix », si je peux dire. J’ai lu une bonne dizaine de pages en m’arrêtant sur chaque phrase pour les retourner, tandis que la douleur se réveillait pour de bon. Suis descendu pour prendre un cachet. Mais les idées tournaient trop. Cette histoire de traduction me trottait. Et voilà que je suis reparti sur cette manière de ruminer, de toujours contredire, propre à ce narrateur dostoïevskien. Cette façon de ne jamais laisser une affirmation tranquille, de l’épuiser par le commentaire, cela m’a mené droit à l’exégèse de la Torah. Et au bout du compte, dans cette fièvre, je me suis demandé si Dostoïevski n’était pas juif lui aussi, au fond, sans le savoir. Juif par cette syntaxe qui bégaye, par ce refus de conclure, par ce génie du sous-sol qui préfère la plaie ouverte à la belle sentence. Tout comme moi.

Puis j’ai repensé à ma mère face à mon père. À la difficulté que peut avoir un esprit slave à pénétrer dans un crâne gaulois — d’autant plus si ce crâne crâne, et de manière totalement hypocrite prône les valeurs du drapeau français pendant que, de l’autre côté, il baise tout ce qui bouge. Et surtout ce que ça fait à la langue personnelle, ce « hachis » face à la contrainte de devenir lisse, claire, efficace, élégante, qui distingue le français de n’importe quel salmigondis sur cette terre.

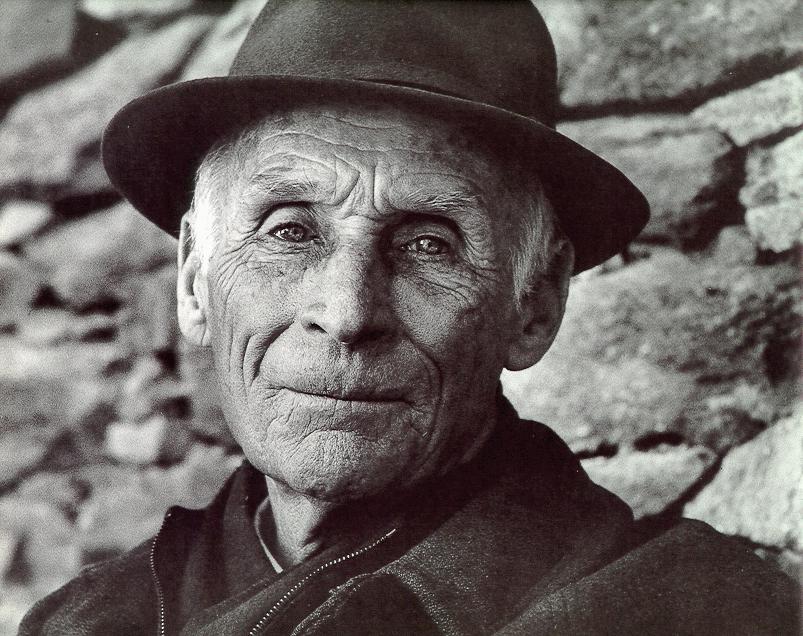

Cette élégance, j’ai dû la payer cher. Je me suis souvenu du jour où nous dûmes quitter la campagne, la chère forêt, le cher pays de Tronçais, pour la banlieue saumâtre de cet affreux Val d’Oise. J’avais alors un accent bourbonnais incroyable que j’ai dû dissimuler, puis effacer le plus rapidement possible pour simplement oser ouvrir la porte du collège. Un camouflage, un premier lissage pour survivre.

Puis je me suis dit encore cette idée récurrente : il serait temps que tu en finisses avec ça. J’ai cherché par mot-clé Estonie, juif, mère, et j’ai vu qu’il y avait encore de quoi faire pour mettre tous ces textes en forme. C’est-à-dire ne pas les « mettre en forme », mais trouver la forme qui leur correspondra le mieux. À la fin, j’ai pensé à Aby Warburg, à ses « séries ». Ma rage de dents m’ayant, malgré le médicament, emporté vers le matin, c’est à cet instant où j’ai retrouvé ce mot, série. Ce mot qui coïncide avec l’un de mes leitmotivs de peintre, mais qui résonne surtout de plus loin. C’était l’accent lamentable de ma grand-mère estonienne quand elle disait « mon chéri ». « Ma séri », disait-elle, « je ne comprends pas pourquoi t’acharnes, c’est un enfant il ne comprend rien. » C’est sur ce mot, à la fois méthode et caresse lointaine d’une langue hachée, que j’ai pu enfin trouver le sommeil.