10 septembre 2024

La raison, être « raisonnable », se raisonner, raison garder, perdre la raison, voilà ce qui me vient en tout premier. Raison que j’associe aussitôt au bon sens, à une idée que je me suis toujours fabriquée de l’humanisme. Ce mot semble appartenir à un monde ancien, un monde qui me pousse gentiment vers la sortie. Il est possible que la lecture du Mahabharata influence cette pensée. On prend conscience de l’aspect cyclique des événements, des caractères, de l’alternance entre la destruction et la création des mondes. Sans doute avec plus d’acuité lorsque l’on est réellement face à ce chaos. L’étourdissante sensation de ne plus vraiment savoir ce qui, depuis toujours, nous semblait être bien et mal. Les doutes concernant nos propres jugements. Nous ne savons plus rien et sans doute est-ce le but recherché par… on ne sait pas très bien qui, au final. Mais on pourrait donner un terme générique : le Mal, l’Infâme, l’Abject. Cependant, je reste persuadé qu’on ne construit pas le bien sur le dos du mal, et en ce sens, je reste résolument manichéen, ou bonhomme, comme ils voudront m’appeler. Ce qui ne veut pas dire noir et blanc, comme on le croit souvent. Sans doute parce que l’Empire, ou l’Église catholique, les deux, nous ont fourré ce monde binaire en tête. Adorer une croix, quelle horreur quand on y pense, ou plutôt quelle ineptie.

Les contraires se valent, chacun ayant sa raison d’être, comme les faces d’une médaille, d’un symbole. Le problème est la terreur qu’on laisse entrer en soi si aisément, qu’elle nous dérange, nous détruit peu à peu, embrase le peu qu’il nous reste alors, le métamorphosant en rage, en colère, en une faiblesse inouïe qui nous achève. Je suis contre, évidemment. Je parie sur le sourire, envers et contre tout, sur l’humour, en prenant soin cependant de ne pas glisser vers l’ironie. Un pari pascalien, si l’on veut. Qu’ai-je à perdre, qu’ai-je à y gagner, même pas. Le seul fait de penser au décompte des jours qu’il me reste me suffit. Ne pas abîmer, ne pas gâcher, être du côté de la vie si possible, toute vie, car j’ai traversé la mort, ce grand désert inhabité, et j’ai senti à quel point le néant m’habitait, comment il désirait que je m’efface seul face à lui. Il voulait être l’empereur du monde, et moi, je veux seulement vivre ma vie comme je l’entends.

Un peu pompeux, mais c’est l’idée.

La guerre d’en bas est la manifestation d’une guerre se déroulant dans les cieux, dans l’univers, depuis le tout début de sa création. L’amour, la guerre, les deux opposés, pense-t-on, alors que ce ne sont que des forces aveugles. Mais toi qui vois, toi seul peux donner du sens à tout cela. À commencer par te donner une raison de vivre, pour toi d’abord, car charité bien ordonnée commence par soi-même.

Et les ragots, les potins, la rumeur se déployant sans cesse, si attirants dans tes moments de faiblesse, te rapprochant des autres, penses-tu. La plus habituelle teneur de nos conversations. La fatigue à les écouter est égale à celle de désirer les repousser. C’est donc un bruit de fond perpétuel et il faut faire avec. Garder l’équilibre consiste alors à ne pas refuser complètement d’écouter, tout en restant bien silencieux à l’intérieur, sans sombrer dans le jugement.

Il y a toujours un aspect spirituel à tout ce que nous faisons, une part invisible de nous-mêmes, un enjeu d’âme. C’est une de mes croyances profondes. Et parfois, même si nous nous engageons dans le mal en en étant conscients, nous restons inconscients des véritables raisons qui nous poussent. Elles nous échappent. Il n’y a donc pas à culpabiliser de trop, à s’en vouloir, mais en revanche, chercher le bien comme terme à ce mouvement semble être le but que l’on découvre avec plus ou moins d’effort, de discernement. Car la loi de l’univers semble être d’aller vers l’infini et vers l’avant, jusqu’à un certain point, où il rebrousse chemin, se contracte à nouveau comme un point, s’endort durant des éons, revisitant en rêve toutes les aventures de sa création, puis se réveille, et recommence, comme on respire.

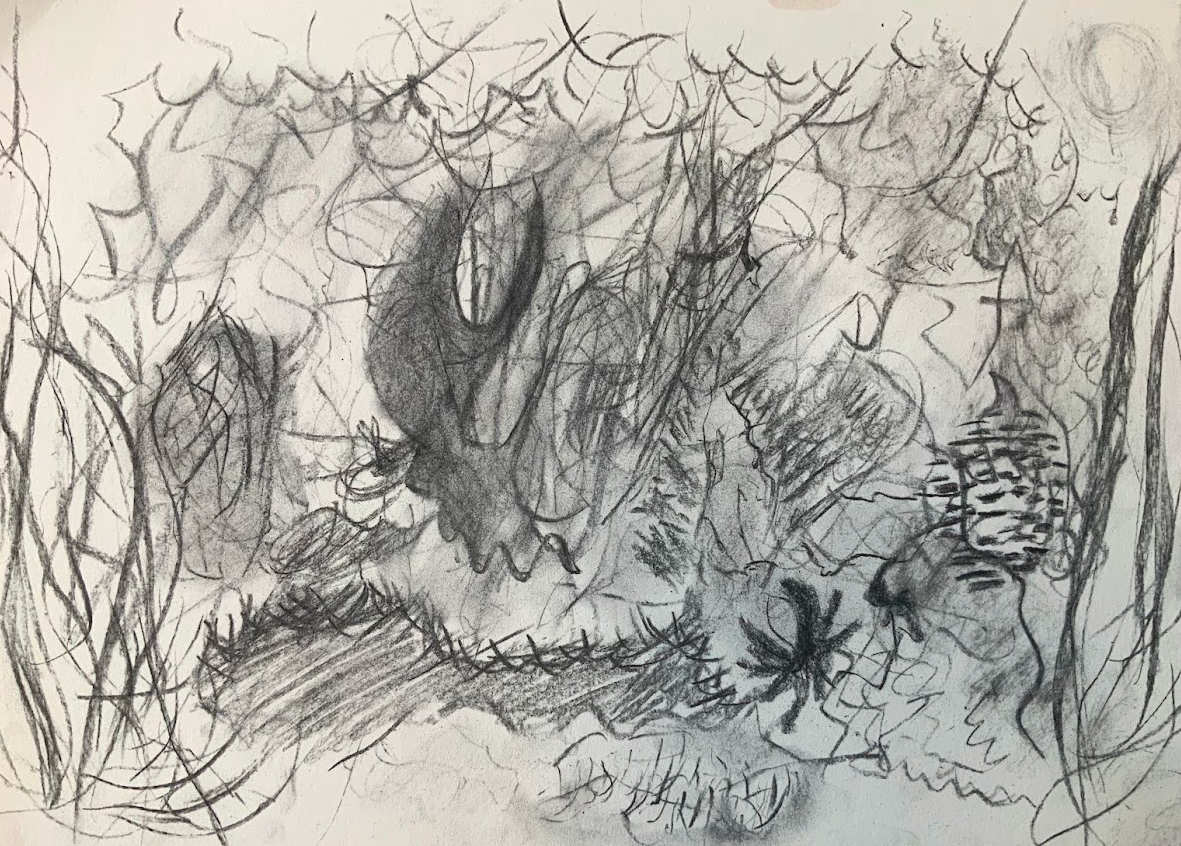

C’est un survol. Ce qui donne un aspect brouillon à ce billet, comme à de nombreux autres. Je ne sais pas bien où je désire aller avec ce « Bistrot de la Bérézina ». Je compte sans doute sur la spontanéité pour me l’apprendre. Parallèlement, c’est en prenant conscience de mes erreurs, de cette errance, que j’arrive à entrevoir une sorte de texte parallèle qui, peu à peu, s’écrit en creux. Une alternance composée de textes très courts, une phrase parfois, et puis des développements sur certaines idées qui ont ici l’air trop vagues ou trop abstraites. Pour cela, il faut redéplier quelque chose, tout un cheminement qui aura pris des années pour parvenir à cette abstraction. Ce qui renvoie à l’évidence, à ce que je comprends de l’évidence, la mienne, celle des autres, et la difficulté renouvelée qu’elle soit la même pour les deux parties.

Le lyrisme, le mien, souvent m’effraie, me met mal à l’aise, me fait rire. Exactement la même chose que lorsque j’entends Malraux prononcer son discours sur Jean Moulin. C’est une réaction première, instinctive, presque animale : le lyrisme me fait rire ou m’ennuie. Puis, le doute sur un tel point de vue surgit, m’interroge, et je me souviens qu’il n’en a pas toujours été ainsi. À certains moments, le lyrisme est le seul mode possible pour atteindre des strates profondes de l’être, pour dévoiler certains trésors enfouis. En cela, il est semblable à ces dragons légendaires qui gardent les montagnes, protégeant des secrets inaccessibles autrement. Le lyrisme, dans sa grandeur et son excès, devient alors une clé pour accéder à des vérités intérieures, cachées au-delà du langage quotidien.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | septembre 2024

Habiter l’inhabitable

Des chambres d’hôtel. Trop de chambres. Barbès, Château Rouge, Goutte d’Or. Endroits fatigués. Draps humides. Odeur de moisi et de parfums sans nom. Des lieux de passage. Pas faits pour rester. Et pourtant, j’y reviens. L’habitude s’installe. Je reconnais le sol qui grince, les heures de lumière, les cris de la rue. Je sais où poser mes affaires. Ce qui m’avait semblé inhabitable devient vivable. Pas confortable. Vivable. Je me surprends à m’y sentir presque chez moi. L’inhabituel devient un décor. Une routine. Je ne cherche plus à décorer, juste à survivre. Et parfois, au petit matin, une lumière douce. Un silence rare. Quelques secondes d’apaisement. Suffisantes pour tenir. Je ne hais plus ces chambres. J’y dépose des souvenirs sans le vouloir. J’habite sans y croire. Mais j’habite quand même. Et c’est peut-être ça, habiter l’inhabitable. Ne plus fuir. S’adosser à ce qu’on a. Même si c’est gris, froid, temporaire. Parce que dans le pire, on finit par trouver un détail qui retient. Une lueur. Un appui.|couper{180}

Carnets | septembre 2024

24 septembre 2024

Le narrateur revient dans son village d’enfance, un lieu qui porte encore son nom mais a changé au point de devenir méconnaissable. Entre souvenirs enfouis et rencontres inattendues, il tente de comprendre ce qui a disparu.|couper{180}

Carnets | septembre 2024

22 septembre 2024

Alors que le site se construit, des pensées lancinantes s’invitent : à quoi bon ? Saisir la distance pour revisiter ces fragments comme écrits par un autre, un étranger. Des marches le long du Rhône, la rencontre avec un homme et son caddy brinquebalant, et une mobylette bleue qui ressurgit du passé… Dans ce carnet littéraire, la réalité se mêle à la fiction, explorant ce que l’on traîne en soi, et ce qu’il faudrait peut-être apprendre à lâcher.|couper{180}