29 juin 2022

Rentrer chez soi, revenir en arrière. Loin de l’ordinaire progression d’un point A vers un point B, il s’agit ici d’un mouvement inverse, une trajectoire qui défie la linéarité du temps et de l’espace. Mais qu’est-ce que ce "chez soi" ? Est-il un lieu, un souvenir, une sensation ? Et comment y retourne-t-on sans s’égarer dans des illusions ou des fictions personnelles ?

Le concept du retour pose une question essentielle : où se situe ce point d’ancrage que nous appelons chez soi ? Ce n’est pas tant un "je" ou un "moi" qu’un espace investi de mémoire et de perception. Un immeuble, une maison, une rue peuvent fonctionner comme métaphores, des balises posées dans la brume du temps. Pourtant, cette certitude vacille : ce que nous appelons chez soi est-il tangible ou n’est-il qu’un mirage, un souvenir qui se dissout dès qu’on tente de l’atteindre ?

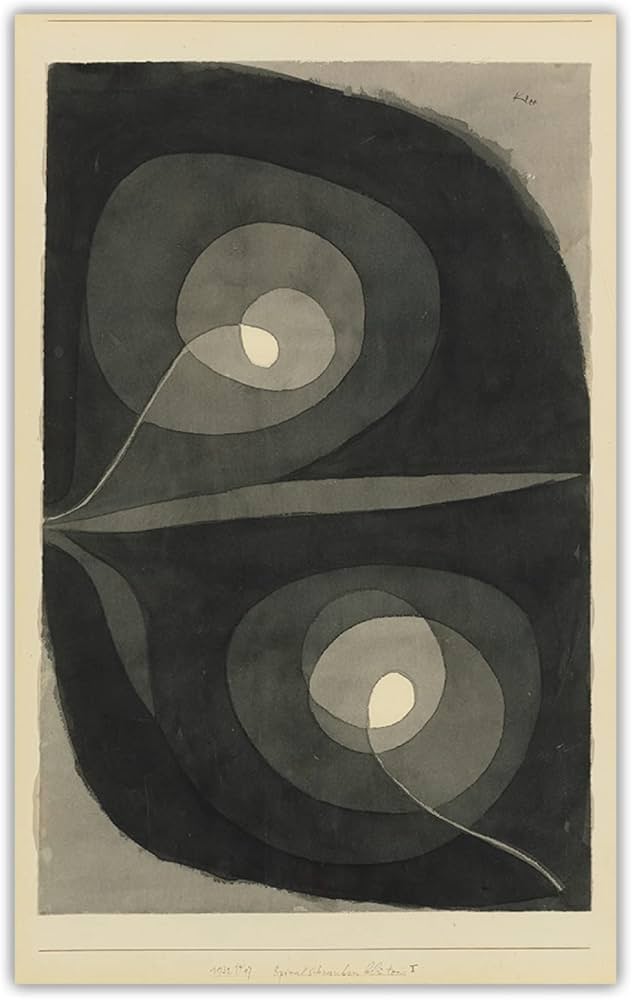

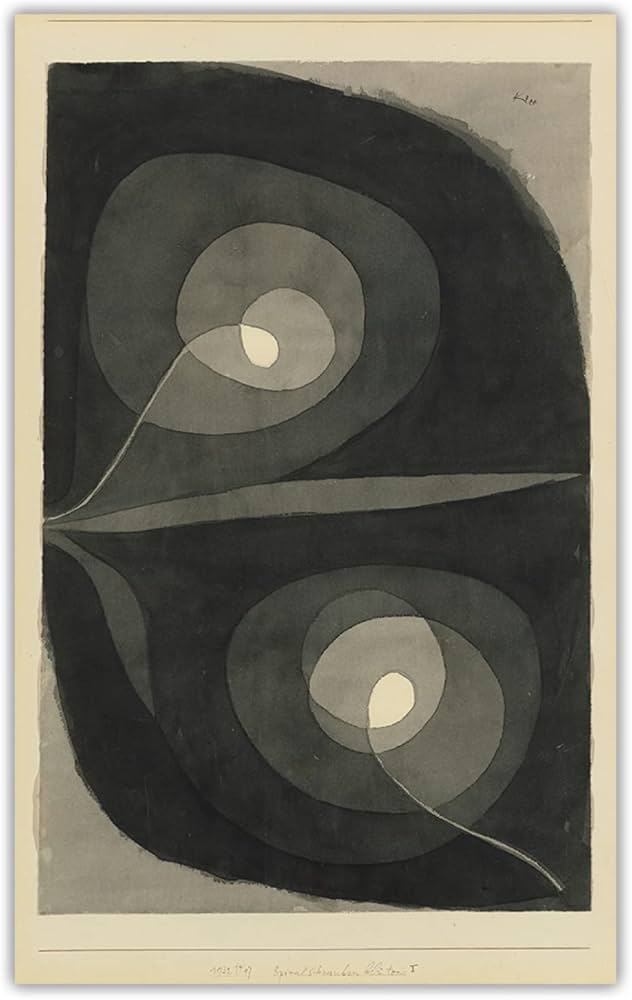

Le retour, plutôt qu’un trajet rectiligne, prend la forme d’une spirale, une boucle où début et fin se confondent. Cette confusion, cette indistinction entre origine et destination, est une énigme persistante, un symbole dont le sens échappe toujours un peu. Ainsi, revisiter un lieu de l’enfance, c’est en réalité superposer des strates temporelles, un va-et-vient incessant entre ce qui était et ce qui est devenu.

C’est précisément ce qu’offre l’exploration moderne des lieux via Google Earth. D’un clic, on retrouve une rue familière, un immeuble, un coin de trottoir autrefois anodin. Pourtant, quelque chose cloche : le marchand de couleurs a disparu, remplacé par un salon de beauté. Cette absence agit comme une révélation. Elle dévoile un paradoxe : c’est en constatant ces manques, ces ruptures dans la continuité, que le passé redevient tangible. La mémoire ne repose pas tant sur ce qui est encore là, mais sur ce qui a disparu.

Rien n’est anodin dans la mémoire de l’enfance. L’attention involontaire portée à un détail - une devanture, un visage, un parfum - peut contenir en germe toute une cartographie intime. L’image d’un sourire, celui de Magali, brune aux yeux en amande, suffit à réveiller une joie ancienne, diffuse. Elle surgit comme l’eau d’une vanne de trottoir, jaillissant en spirale, incontrôlable et limpide.

Les objets et les lieux deviennent alors des indices, des fragments de soi disséminés dans l’espace. L’entrepôt près des abattoirs de Vaugirard, visité enfant avec un grand-père volailleux, est un de ces lieux-clés. Désordre absolu, accumulation absurde de flippers, mannequins de cire, distributeurs de friandises et vélos désarticulés. Ce capharnaüm n’était pas une simple négligence mais un refus de l’ordre, une résistance invisible à la rationalité imposée. Un entêtement secret que l’on retrouve chez ceux qui, sans le savoir, transmettent une défiance aux générations suivantes.

Entre cette obsession du retour et la quête d’un ancrage, un combat intérieur se joue : celui de l’ordre et du chaos. L’ordre imposé, celui qui classe, range, discipline. Le chaos fécond, celui qui permet l’association libre, la mémoire en mouvement. Sur un mur de cet entrepôt du passé, une affichette énonce une maxime paradoxale : Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Elle provoque le rire autant que la mélancolie. Car cette phrase, en décalage avec le désordre ambiant, révèle une autre lutte : celle d’une génération ayant connu la guerre et son besoin de structurer le monde face à l’abîme du désordre.

La mémoire des lieux, la spirale des souvenirs, l’obsession du détail perdu et retrouvé : tout cela compose le motif du retour. Mais au fond, qu’est-ce que rentrer chez soi ? Ce n’est peut-être pas retrouver un point fixe mais accepter la mouvance, s’accorder au dialogue entre ce qui fut et ce qui demeure. Accepter aussi que le chez-soi n’est pas toujours un lieu, mais une langue, une musique intérieure qui nous accompagne et nous façonne.

Dans cet exercice de retour, l’écriture se fait passage. Elle transforme les vestiges du passé en matière vivante, digérant les strates du souvenir pour en restituer la poésie et l’énigme. Revenir chez soi, c’est peut-être avant tout prêter attention. Observer, écouter. Et à travers cette attention, entendre enfin ce qui, depuis toujours, tente de nous parler. Illustration Paul Klee , La spirale du temps

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | juin 2022

17 juin 2022-2

Terminus Bastille. L’escalator est en panne, à sa gauche un escalier de larges marches, 40, peut être 50 et le bruit montant de la ville qui se mêle au milieu, (marches 25, 26, 27)à celui des rames tout au fond des couloirs qui vont et viennent . À droite l’immeuble de la banque de France, sept étages, le dernier, les fenêtres sont plus étroites, ce sont d’anciens logements de bonnes rénovés.Parfois plusieurs chambres réunies en abattant les cloisons pour constituer des appartements. C’est déductible en observant les rideaux. Tout en haut, à l’angle une sorte de petite coupole, on voit bien son revêtement d’ardoises depuis le trottoir d’en face, en se déplaçant, en traversant la rue Saint-Antoine et en levant les yeux. Deux fenêtres de formes rondes légèrement ovales, type œil de bœuf. Surface noire des vitres, pas de rideau. L’immeuble est habité à partir du 3eme étage, les étages inférieurs et sans doute les caves, sont dévolus à l’activité administrative et financière de la banque. Il doit exister une entrée réservée pour les employés, invisible de ce point de vue. L’entrée principale au numéro 5 semble réservée elle aux habitants de l’immeuble. Retour vers cette porte, massive avec des barreaux et des vitres. En s’ approchant plus près on peut distinguer un hall avec des vitres de chaque côtés et un peu plus loin le bas de l’escalier. Un tapis rouge au milieu des marches dont le tissu est tendu par des tringles métalliques dont on aperçoit les embouts dorés. À droite de la banque un bar tabac, la terrasse est sortie, il est 14h la plupart des clients en sont au café, dans de petites tasses marron dont le rebord est d’un blanc cassé. Si on entre le bruit du flipper nous happe ainsi que l’entre choque ment de la vaisselle qu’on est en train de débarrasser et de laver. Quelques couples assis à des tables, de format carré avec un unique pied central, au sol du carrelage, constitué de larges pièces de couleur beige, les joints sont noirs. Des miroirs sur les murs de tailles identiques créent une profondeur supplémentaire et on a la sensation que les silhouettes s’en trouvent démultipliées. Un homme seul dans l’angle au bout de la salle, costume cravate attaché case, lunettes sur le nez en train de consulter un dossier. Le prix du paquet de lucky à augmenté. Un briquet rouge se dépose près des Lucky strike, un briquet qu’on peut trouver facilement quand on le cherche. En ressortant le regard hésite entre la devanture d’un kiosque à journaux dont plusieurs publient en première page le portrait en noir et blanc de François Mitterand, et au dessus du toit du kiosque le petit génie doré au bout de la colonne Bastille. Retour sur l’immeuble de la banque de France. Des années plus tard un artiste, Piotr Pavlenski mettra le feu à l’une des annexes de la banque dans la capitale. Retour sur l’observation du génie de la liberté, il a l’air joyeux, une jambe un peu envoyée en arrière comme s’il volait, mais la fixation à la colonne plus bas crée quelque chose de bizarre, un empêchement. Encore plus loin on devine les cinémas qui seront remplacés par l’opéra Bastille. À gauche le boulevard Beaumarchais, quelques centaines de mètres et le magasin Paul Beusher, à gauche les pianos, on les aperçoit derrière les vitrines par de la le reflets des platanes, un Boesendorfer, plus loin un Steinway, et des marques moins prestigieuses dans le fond du magasin, déjà des synthétiseurs plus fins montés sur des pieds en metal, sombres, contraste ça et la entre le blanc des touches de clavier blanches et noires. Au milieu, comme protégé par les deux autres devantures le magasin de partitions avec en devanture les hits du moment, Michael JACKSON et Led Zeppelin et d’autres encore, méthode facile pour apprendre le piano, la guitare, le trombone…un Georges Brassens pour les paroles et accords, Yves Duteil et son petit pont de bois, et au delà on peut si on le veut apercevoir des chalands qui fouillent dans des boites, des employés qui voltigent et en surimpression la carotte d’un tabac de l’autre côté du boulevard, et des feuillages de platanes, des traces éphémères de couleurs mobiles celles de véhicules de diverses couleurs qui passent s’ajoutent encore au tableau, le troisième magasin et ses guitares, Fender, Epiphone Gibson, Tony Bacon, Chauvel, Kramer et celles que le magasin vend sous sa propre griffe, des guitares classiques d’étude principalement. Plus loin on pourrait encore pousser jusqu’à l’enseigne Prophot, sa vitrine et tous les appareils neufs et d’occasion, mise à l’honneur du Mamya 6×6 notamment, puis le regard dérive vers un vieux modèle de Leica, pas encore numérique, mais déjà tellement coûteux sans optique. La série classique des NIKON et des Canon, qui se tirent la bourre en déployants à leurs côtés des kyrielles de focales, avec leurs petites étiquettes discrètes indiquant l’ouverture et le prix en tout petit. On traverse le boulevard Richard le noir en passant par la rue des Filles du Calvaire. En poussant un peu plus encore on se trouve dans la rue de la roquette, encore dans son jus avant l’arrivée des sauterelles qui dévoreront tout de ce que le quartier a connu de populaire. Déjà les artisans ont cédé leurs locaux pour qu’on y crée des lofts, les premiers bobos vautrés dans leur arrogance aux terrasses, une pâtisserie marocaine, on peut entrer pour acheter quelques gâteaux sucrées loukoum makroud corne de gazelle, mais on ne s’assoie pas, trop de monde à siroter le thé dans de petits verres décorés de fleurs peut être peintes à la main. Retour vers la place en dégustant un makroud. Sur la gauche deux grandes terrasses et le cirque des clients assis, lunettes de soleil, premiers téléphones sans fil. Énormes, coûteux mais si classe. Cet obsession d’un grand nombre d’avoir l’air affairé et en meme temps de se retrouver là « par hasard ». Des jeunes gens filles et garçons écrivent loin les uns des autres sur de petits carnets. Poursuivre par le boulevard saint-Antoine direction Nation, un petit coup d’œil à la place d’Aligre, à l’angle droit un immeuble et deux fenêtres fermées, stores baisses , . Et encore transversalement rejoindre la Gare de Lyon, descendre au sous sol, passer les tourniquets arriver sur le quai de la ligne C direction Boissy-Saint-Leger attendre la rame dans un eclairage glauque, crissement de freins de roues, chuintement et sonnerie, trouver une place assise jusqu’au terminus.|couper{180}

Carnets | juin 2022

17 juin 2022

Une nouvelle proposition. Quelque chose de plus resserré que mon histoire de musée enseveli précédente . Un souvenir associé à une époque située dans les années 80. 84, 85 ? Plutôt 85, j’avais deux jobs, la journée à Bobigny, chez C2I, le soir place vendôme, chez Ibm, juste dans l’angle à gauche du Ritz. Rien que ces quelques indications méritent d’être plus creusées. J’habitais à l’étage d’un immeuble de briques juste devant le supermarché dont j’ai perdu le nom. Flemme d’aller rechercher, et quelle importance ? C’est même plutôt douloureux de revenir dans tout ça. L’appartement se compose de deux pièces, dans l’une d’elle mon laboratoire photographique. Je crois que j’y ai mis mon matelas aussi à même le sol. Dans l’autre pièce, j’y allais peu, j’avais eu la lubie de repeindre le plafond avec une laque rouge brillante, sans doute avais je trouvé une promo, de toutes façons le plafond d’avant me sortait par les yeux. Mais cette laque rouge ce n’était vraiment pas une bonne idée. Pas beaucoup de meubles, j’avais l’habitude de ne pas rester longtemps dans les lieux. Un autre matelas type futon au cas où. Une petite table, une étagère pour placer mes bouquins. Une guitare folk, une copie d’Epiphone qui sonnait plutôt bien. Pas grand chose de plus, peut être une radio, pour écouter quelques émissions littéraires, souvent la nuit ? Lesquelles… sais plus. Les noms s’effacent comme les jingle, Weinstein, Didier, ça me revient. Mais sans assiduité, ou d’une oreille distraite souvent quand je tirais mes négatifs noirs et blancs. Des cuvettes, grandes en plastique épais, grises, des bouteilles un peu partout des produits chimiques, révélateur, fixatif, Anselm Adams et son zone Système m’obsédaient pas mal, sauf que mon Yellowstone c’était les usines, les rues grises, les quais, le petit pont qui rejoint un autre quai avec de grands peupliers plantés raides comme des I. Les ballades avec le Leica en bandoulière, juste un 35 mm. Pas de pile pas de moteur pas de miroir. D’occase et en plus en refourguant tous les Nikon. J’en avais marre déjà de croupir ici. Je voulais partir loin, des années que j’y pensais, m’inventais des projets, trouvais tout un tas d’excuses. Deux boulots pour faire un pécule et partir, avant ce poste de gardien de nuit je ne savais pas encore quelle destination. C’est la rencontre avec les deux iraniens que j’avais comme collègues la nuit qui m’a donné l’idée, c’était soudain évident. Partir en Iran. Ils m’ont appris à parler plutôt convenablement le Farsi.de mon côté j’étais soutien en Français, et tandis qu’on ânonnait des phrases eux de Baudelaire, Rimbaud, moi de d’Afez ou de Rahyam, on jouait aux échecs, bla bla bla toute la nuit et trois fois la ronde à faire chacun son tour. Je montais direct en haut de l’immeuble, l’étage des huiles. Feutré, une odeur de vieux cuir, et un je ne sais quoi qui respirait l’opulence, j’avais découvert un bureau qui possédait une sorte d’office, avec une machine à café du type Nespresso. Quelque chose dans le genre, mais le goût du café volé dépasse de beaucoup ceux de cette marque actuelle. C’était un acte de résistance, et d’une sournoiserie qui m’avait flanqué le vertige la première fois. Ma tasse à la main j’allais m’installer dans le fauteuil du boss ultime. Rotation à 90 ° pour me trouver face à l’œil de bœuf. Je regardais la place, les devantures des bijoutiers qui semblaient couver la colonne centrale comme un symbole du luxe. Les voitures traversaient de plus en plus rares au fur et à mesure qu’on avançait dans la nuit. Je regardais aussi les fenêtres du Ritz, tentais de deviner ce qui pouvait se produire comme comédies et drames à l’intérieur. Des bagnoles de luxe stoppaient devant l’entrée de l’hôtel et un loufiat attrapait les clefs pour aller les garer dans un lieu inaccessible au péquin moyen. Au bout d’une demie heure je me relevais, cette sorte d’hypnose me suffisait alors pour être en forme, et je pouvais entreprendre de faire ma ronde, en descendant d’étage en étage, inspectant le moindre recoin. Plus on descendait plus on pouvait comprendre la hiérarchie de la boîte. Pas les mêmes revues sur les tables basses, pas le même type de fleurs dans les vases, et pas les mêmes meubles ni même l’agencement. Plus on descendait plus on comprenait, les toilettes non plus n’offrait pas la même douceur de pq, plus on descendait plus on tombait sur du rêche de l’inconfortable. Jusqu’à parvenir enfin au Rez de Chaussée où je ne me souviens pas d’avoir été chier une seul fois. Je ne voyais plus grand monde de mes amis, mais ça ne me gênait pas plus que ça, et puis peu, voir personne, n’aurait compris cette histoire de double job, de partir en Asie, j’étais seul et focus sur mon projet, ça ne me gênait pas au contraire, le moindre doute émis m’aurait sûrement anéanti. J’ai fait l’impasse sur les transports , la ligne Balard Créteil, sa lumière glauque, son atmosphère mortifère autant aux heures de pointe, qu’à l’heure où les femmes de ménage démarrent leur turbin, impasse aussi sur le voyage interminable depuis La Villette jusqu’à Istamboul. Pas de description du quartier des diamantaires non plus, il y a comme une urgence soudain à retrouver les escaliers que je cherche depuis le début de ce texte. Et m’y revoici enfin, dans cette crypte très peu éclairée, ou j’avais espéré descendre et me retrouver quelques instants devant Méduse tout au fond de la citerne basilique. Méduse désormais devenu le symbole d’une paralysie du souvenir, d’une amnésie qui va crescendo. ,|couper{180}

Carnets | juin 2022

16 juin 2022

Hier, sur la route, cette émission sur Lovecraft, y interviennent François Bon et Michel Houellebecq au micro de Matthieu Garrigou Lagrange https://youtu.be/opu67l6QvpE En fin d'après-midi j'ai le temps durant une pause de prendre connaissance de "boite rouge" publié avant les explications comme la veille par François. Mon esprit se met en branle et atteint au paroxysme de la fébrilité vers les 22h, heure à laquelle j'arrive à la maison. Aussitôt je me mets à écrire à partir de ce texte uniquement et de l'émission écoutée. Sans doute n'est-ce pas dans les clous vraiment mais ça m'a en tous cas bien amusé. Encore une fois, me revient cette pensée, presque une obsession lorsque je tente de comprendre ce qu’est ma vie. Je pourrais très bien dire qu’elle se divise en deux parties, et tout d’abord en premier lieu le refus catégorique de me fier à toutes les cartes, à tous les plans quels qu’ils furent , objets détestables parmi d’autres qu’il convient, la plupart du temps de plier et déplier et qui finit souvent chiffonné dans la boîte à gants quand ce n’est pas sur un talus ou la chaussée, en tous cas l’ennui d’avoir à manipuler ces choses, la plupart du temps d’ailleurs dans le plus grand inconfort. Encore une fois, me revient cette pensée, presque une obsession lorsque je tente de comprendre ce qu’est ma vie. Je pourrais très bien dire qu’elle se divise en deux parties, et tout d’abord il faut que je parle du refus catégorique de me fier à toutes les cartes, à tous les plans quels qu’ils furent , objets détestables parmi d’autres qu’il convient, la plupart du temps de plier et déplier jusqu’à voir naître l’usure quand ce n’est pas la déchirure, le lambeau, l’ordure et qui finit souvent chiffonnée dans la boîte à gants de ces machines diaboliques, les automobiles- quand ce n’est pas jetée sur un talus ou la chaussée. En tous cas au début, à l’origine et dans un premier temps, mon dégoût des cartes ajouté à l’ennui d’avoir à manipuler ces choses effroyables souvent dans le plus grand inconfort, me conduisit à les mépriser. Une telle haine, augmentée de dégoût ne m’est pas venue par hasard. la Providence qui fait toujours les choses effroyablement justes, aura été en outre cette fois d’une implacable ironie. Et vous comprendrez sans doute mieux celle-ci quand je vous aurais appris que toute la seconde partie de mon existence ne fut effectuée que dans la quête fébrile frénétique l’obsession, de récupérer le temps perdu à conspuer les cartes pour ne plus rêver que d’une seule, jour et nuit. Oui on peut tout à fait parler de fièvre , d’une maladie ! car quiconque m’aurait croisé dans ma vie précédente s’y serait repris à deux fois avant d’être certain que ce fut le même homme dans cette seconde partie. Le refus des cartes m’avait dans ma prime jeunesse conduit à une telle arrogance -selon les dires- que l’acceptation subite, soudaine, totale, quasi dévote, à elle seule, prouve que la destinée se rit de nous, qu’elle n’est pas si bienveillante que d’aucuns le prétendent. Quand mes proches virent ce changement s’opérer ils évoquèrent la grâce, le miracle, alors que je n’y vis que le résultat d’une équation, en gros une malédiction fomentée par des forces hostiles, et la plupart du temps invisibles jusqu’au dernier moment où elles se présentent pour jouir de leurs méfaits. Un antiquaire, lointain cousin de ma famille était mort dans des circonstances mystérieuses. le notaire chargé de lui trouver des héritiers me contacta et me confia une coquette somme que je n’attendais pas ainsi qu’une malle remplie de vieux papiers que je ne regardais qu’à peine, tout heureux soudain de voir mes dettes et mes empêchements s’évanouir. Avec l’argent tout est possible et je décidais de partir en voyage dans toutes les capitales, les villes dont les noms à leur seule sonorité, m’évoquaient villégiatures sinécure et farniente. Mais je mis tellement d’ardeur à dépenser mon pécule que bientôt il ne me resta plus rien et que je revins à mon point de départ. en traînant cette vieille malle que j’avais du récupérer du box où mon indifférence, ma négligence l’avait reléguée ; faute de pouvoir en payer le terme. Elle contenait tout un tas de paperasses administratives, en différentes langues que je reconnaissais et d’autres qui m’étaient inconnues, le tout mixé avec des cartes de tout acabit, des guides de voyage écornés, des cartes postales vierges, autant de choses à vous donner des hauts le cœur rien qu’à les toucher car elles représentaient pour moi la somme des mensonges, l’hypocrisie, la trahison des apparences dont se servent les hommes pour brouiller les pistes. Cette prétention à cartographier une réalité dont on ne sait que ce que l’on désire savoir, en ignorant systématiquement tout ce qui nous dérange d’y trouver. C’est en 1917 alors que j’étais jeune lieutenant, que je croyais encore aux cartes, à la justice, et que se battre pour un pays était de la plus grande noblesse, que je découvrais les Dardanelles et aussi cette sale affaire de la péninsule de Gallipoli qui relie la mer Egée à la mer de Marmara, nous nous battions contre les turcs en faveur de la Russie à l’époque. Le contrôle des détroits dans la région peut affamer durant des jours une population, ce qui était le cas pour nos amis russes car à l’époque ils étaient nos alliés et les Ottomans l’ennemi. Pour pouvoir ravitailler cette dernière, le contrôle des Détroits était indispensable mais une tentative alliée pour traverser les Dardanelles échoua le 18 mars en raison des mines qui y avaient été posées. Pour que les dragueurs de mines puissent opérer en sécurité, il était nécessaire de réduire au silence les batteries ottomanes sur les hauteurs du détroit. Un débarquement fut donc organisé le 25 avril au cap Helles et dans la baie ANZAC à l’extrémité sud de la péninsule. Le terrain difficile, l’impréparation alliée et la forte résistance ottomane provoquèrent rapidement l’enlisement du front et les tentatives des deux camps pour débloquer la situation se soldèrent par de sanglants revers. Le 6 août, les Alliés débarquèrent dans la baie de Suvla au nord mais ils ne parvinrent pas non plus à atteindre les hauteurs dominant le détroit au milieu de la péninsule et ce secteur se couvrit également de tranchées. L’impasse de la situation et l’entrée en guerre de la Bulgarie aux côtés des Empires centraux poussèrent les Alliés à évacuer leurs positions en décembre 1915 et en janvier 1916 et les unités furent redéployées en Égypte ou sur le front de Salonique en Grèce. La bataille fut un sérieux revers pour les Alliés et l’un des plus grands succès ottomans durant le conflit. En Turquie, l’affrontement est resté célèbre car il marqua le début de l’ascension de Mustafa Kemal qui devint par la suite un des principaux acteurs de la guerre d’indépendance et le premier président du pays. La campagne fut également un élément fondateur de l’identité nationale turque. Commémorée sous le nom de journée de l’ANZAC, la date du débarquement du 25 avril est la plus importante célébration militaire en Australie et en Nouvelle-Zélande, où elle surpasse le jour du Souvenir du 11 novembre. J’avoue me servir du site Wikipédia dans cette nouvelle vie pour ne pas avoir à relater l’horreur que je vécus là bas de façon à ne pas heurter le lecteur. Mais le fait est que les effets du temps cyclique nous rejoignent à présent , à chaque fois dans la même ignorance et sans doute faut-il faut avoir vécu un nombre considérable d’existences afin de pouvoir distinguer tous les signes les prémisses de l’identique qui s’avance derrière un masque de nouveauté. Mais oublions la guerre, oublions les Dardanelles, la boucherie, le sang les cris, oublions l’horreur qui n’est souvent épouvante qu’ en raison d’une amnésie prétendument salutaire. La malle possédait comme souvent un double fond et c’est là que je découvrais un objet que je pris tout d’abord pour une feuille de cuir, de peau, sans doute une peau de gazelle, roulée finement sur elle-même et attachée par un ruban de rafia. Et en la dépliant je compris qu’il s’agissait d’une carte d’un pays aujourd’hui disparu. La première chose à laquelle je pensais fut à un canular évidemment. Car en pleine dépression, en 1929, on avait déjà fait le coup au monde entier de lui faire croire au merveilleux au fantastique en brandissant soudain une vieille carte, en tous points semblable à celle-ci et qu’on aurait soi disant trouvée au fin fond du Palais Topkapi à Istamboul. Je veux évidemment parler de la Carte de Piri Reis qui tire son nom d’un amiral ottoman l’ayant dessinée en 1513. Il n’aurait été découvert qu’un seul fragment de cette fameuse carte à l’époque, et il me fut facile d’imaginer découvrant cet chose au fond de la malle que je n’étais n’y plus ni moins en présence d’une des parties manquantes de celle-ci. J’engageais donc une grande partie de mes ressources pour tenter d’identifier les lieux indiqués par la fameuse carte, et j’y perdis le sommeil, ma famille, et une grande partie de mes gouts pour les choses futiles. L’obsession de vouloir rendre vrai à mes yeux, à mon esprit ce que montrait ce fragment ne me laissa plus de répit. Evidemment au bout de toutes ces années perdues à errer à la recherche d’une Atlantide engloutie, force est de constater que j’aurais passé ainsi la seconde partie de ma vie à construire un rêve pour m’enfuir de la première, de ce cauchemar qu’aura représenté ma jeunesse et les différentes boucheries que le destin m’aura donné de traverser.|couper{180}