Auteurs littéraires

articles associés

traductions

Nero

Clark Ashton Smith compose Nero au début des années 1920, dans la période qui suit la parution de ses grands recueils poétiques (The Star-Treader and Other Poems (1912) → Le Marcheur d'Étoile et autres poèmes en 1912, Ebony and Crystal (1922) → Ébène et Cristal). C’est encore l’époque où il se voit d’abord comme un poète, héritier du romantisme décadent et symboliste, nourri de Swinburne, Baudelaire, et des visions cosmiques de Poe. Sa carrière de nouvelliste fantastique, qui l’associera plus tard à Lovecraft et à Weird Tales, n’a pas encore vraiment pris son essor. Dans Nero, il donne voix à l’empereur romain comme incarnation de l’ivresse destructrice. C’est moins un portrait historique qu’une projection poétique : Smith met en scène l’imaginaire du pouvoir absolu, fasciné par la ruine et la beauté qui naît de la destruction. On y retrouve sa vision cosmique, où la grandeur humaine n’est qu’un prélude à l’embrasement des mondes, et où l’esthétique passe par l’apocalypse. Déjà, on y perçoit le glissement de son lyrisme vers un univers plus noir, plus fantastique, qui sera celui de ses contes ultérieurs. Ainsi, Nero peut se lire comme un texte-charnière : il appartient à la veine poétique et oratoire de Smith, mais annonce déjà son goût pour les figures de souverains déchus, de civilisations détruites, et pour l’imaginaire cataclysmique qui deviendra central dans ses récits de Zothique ou d’Hyperborée NÉRON Cette Rome, l’œuvre de tant d’hommes, l’aboutissement de tant d’années de labeur — couronnement rêvé par les morts, projection du désir sans bornes des rois — n’est plus que l’éclat fiévreux de mon rêve obscur, combustible de vision, brève incarnation d’une volonté errante, gaspillée dans l’extase farouche d’une heure immense, quand des siècles entassés devinrent flamme pour tous les siècles éteints et ceux encore à naître. Un simple couchant eût suffi à dire autant — sauf pour la musique qu’arrachent des mains de feu aux silences durs et étroits qui bâillonnent la matière muette : une musique traversée de la voix tendue de la Vie, prompte à crier son agonie — et sauf pour ma certitude que l’éclat en était plus rouge du sang des hommes. La destruction précipite et exalte le processus qui engendre la Beauté, révèle des formes encore jamais vues, donne mouvement, couleur et voix là où l’informe n’était qu’inexpressif silence. Créer, c’est peiner : des années et des jours s’acharnent vers une fin souvent moindre que le désir — après la lente consommation de toutes les forces, et l’épuisement des facultés qu’ailleurs l’on eût offertes à la jouissance. Et lorsqu’enfin l’œuvre est là, il ne reste plus ni capacité, ni pouvoir d’en tirer le moindre plaisir. Mais la destruction, elle, réclame peu de temps ou de talent : tout y est voué à une seule fin, pure, sans entrave — l’ivresse des sens, la jubilation du regard. Et dans la mort, dans la ruine, on puise une vie plus haute, plus totale, qui étend et justifie l’être. Si j’étais dieu, avec l’éventail infini des attributs qui forment l’essence même de la divinité et sa puissance visible… Mais je ne suis qu’empereur, n’ayant que pour un temps le pouvoir d’accélérer la marche de la Mort chez autrui, d’arrêter la Vie épuisée qui se traîne… Et pour moi-même je ne puis retarder l’une, ni hâter l’autre. Des rois, il en fut bien d’autres, et tous sont morts, sans autre puissance dans la mort que celle que le vent accorde à leur poussière dispersée, pour irriter les yeux de la postérité. Mais dieu, je serais suzerain de ces rois innombrables, je guiderais le souffle de leur destin. Dieu, délivré de la mortalité qui aveugle et alourdit la volonté, quelle extase ce serait — rien qu’à contempler la Destruction accroupie derrière le Temps, les destins muets qui guettent les soleils voyageurs, le Silence vampire au sein des mondes, le feu sans lumière qui ronge la base des choses, et la marée du Léthé qui monte et pourrit la pierre des sphères fondamentales… Cela suffirait — jusqu’au moment où les ailes éblouies de ma volonté s’élèveraient avec l’avènement d’une puissance trop soudaine pour se laisser saisir. Alors je lancerais dans leur lutte les forces ennemies, Chaos et Création, ces puissances immémoriales, avec leurs étoiles et leurs gouffres asservis — dynastes du Temps et anarches des ténèbres — en une guerre irrévocable. J’instillerais au cœur de l’univers une discorde nouvelle, un principe de Samson pour l’abattre dans une magnificence de ruine. Oui : le monstre Chaos serait mon molosse déchaîné, et ma puissance, le bras même de la Destruction. Je m’exalterais à voir les étoiles fumantes rallumer, sous mon souffle, leur antique feu, se consumer elles-mêmes jusqu’au néant. La lente pesanteur des soleils, entraînant myriades de mondes, je la changerais à mon gré en une fulgurante cataracte de lumière rugissante — et dans ce tumulte, on entendrait la voix de la Vie, et le chant des morts immémoriaux dont la poussière s’élève en ailes vaporeuses parmi le fracas ascendant des systèmes ruinés. Et las de cet éclat, j’arracherais les yeux mêmes de la lumière, me dressant au-dessus d’un chaos de soleils éteints qui s’amoncellent, grincent et se fracassent en tonnerres, prêtant mouvement et clameur aux gouffres aveugles, mais nulle lueur. Ainsi je donnerais à ma divinité espace et voix pour s’affirmer, ainsi je la comblerais — hâtant les pas du Temps en jetant des mondes comme des cailloux négligents, ou des soleils brisés pour éclairer l’éternité d’une flamboyance nouvelle.|couper{180}

Carnets | Atelier

06 septembre 2025

En relisant Ténèbres en terres froides de Charles Juliet. La cohorte. Je croyais à une troupe en marche, c’est l’école de santé qu’il quitte. Médecine abandonnée, avenir assuré rompu. Une pension puis plus rien. Petits boulots, la faim, chambres sombres, solitude partout. Il choisit d’écrire. Non l’idéal mais la peur. Mettre sa vie en gage. Je m’agace de m’y reconnaître. La plainte tenue comme fil. Non décorative mais vitale : « cesser de dire ma douleur, c’est cesser de vivre ». Moi je l’ai tue. Bars, filles, voyages, errances, interdits. Le matin costume gris, sourire plaqué jusqu’au soir. La trahison revient à date fixe. Pas de supériorité. Me découvrir plus dur, plus mauvais, sans cœur. La culpabilité suit la trahison comme la souffrance suit son écriture. Pas de faute morale. Des outils. Le moteur. Cette dureté, la sienne, la mienne, n’est-elle pas un héritage. Refus du schéma attendu de la virilité, mais infiltrée autrement. On croit faire différemment, au bout du compte c’est la même empreinte. Étrange : au début nous voyons faiblesse, non force. Nous nous leurrons entre ces deux mots. Souffrance, trahison, culpabilité : non des failles, mais les outils qui dessinent le moteur. Et l’écriture comme seule issue, ridicule et donquichottesque, tendre vers l’inatteignable jour après jour. Moi j’ouvrais un carnet, j’inscrivais une date, je refermais. Ma douleur ne sortait pas. Ce que je cherchais n’était pas d’écrire, mais la patience. La patience de me tenir face à l’inatteignable. Puis l’ennui, force vive. L’écriture est venue par ennui. Les pages se sont noircies. De quoi, sans importance. Je voulais seulement me vider de ma propre importance. Ce sont les femmes qui m’ont parlé de Charles Juliet. G. le connaissait bien. Il avait été question qu’elle nous présente. C’est à cette occasion que j’ai acheté Ténèbres en terres froides, probablement à la librairie du Passage, à Lyon. En lisant ce premier texte, j’avais été à la fois agacé et admiratif. Impossible de choisir. Alors j’ai éludé la rencontre. Que ce soient elles qui me vantaient ses écrits me l’a rendu suspect. Elles avaient reconnu dans cette inversion entre faiblesse et force une mécanique qui leur correspondait, en plein contexte de libération. Elles comprenaient. -- Chaque fois que je me dis c’est mauvais, c’est idiot, c’est ridicule, je fais l’effort de sortir de mon corps pour me le dire. Ce qui m’agace, c’est cette manie de vouloir encore faire des efforts. -- Assumer le silence. Assumer : prendre sur soi. Encore faut-il être sûr de disposer de ce soi.|couper{180}

histoire de l’imaginaire

La maison hantée : forme inquiétante de l’intime

On n’entre pas d’abord dans une maison hantée. On la décrit. Hauteur des murs, fenêtres closes, peinture écaillée. Un porche, parfois des colonnes. L’herbe trop haute au jardin. Les signes ne varient pas beaucoup. Ce qui devait être lieu de refuge s’offre, par une torsion légère, comme menace. Freud appelait cela l’Unheimlich : l’intime devenu étranger, l’abri transformé en piège. Tout est là, condensé dans l’image de la demeure. Walpole, en 1764, installe la formule avec The Castle of Otranto. Les murs fissurés, les couloirs sans fin, les salles d’armes, un escalier secret : tout ce qui isole, retient. On dit souvent qu’il invente, comme si rien n’avait précédé, mais il ne fait que codifier. L’Europe médiévale et moderne avait déjà ses châteaux maudits, ses revenants de corridor, ses récits de portes qui claquent dans la nuit. Ce que Walpole fixe, c’est la forme imprimée, transmissible, reproductible : une scénographie réglée, une dramaturgie d’espaces clos et de secrets héréditaires. Ann Radcliffe amplifie : Les Mystères d’Udolphe fait du château italien une cage à ciel ouvert. Poe condense l’héritage. La Chute de la maison Usher : une famille malade, une bâtisse lézardée, les deux s’écroulent ensemble. L’architecture comme corps, les pierres comme chair. Ce qui craque dans la façade, c’est aussi la psyché. L’inquiétante étrangeté prend forme dans les murs. On ne quitte pas la demeure. Elle retient. Elle absorbe. Sa ruine est la vôtre. Le XIXe siècle modifie l’échelle. Les châteaux cèdent aux villas, aux demeures victoriennes saturées de bibelots, d’armoires, de tapisseries. Dickens multiplie les pièces sombres dans La Maison d’Âpre-Vent, Henry James enferme ses gouvernantes et ses enfants dans The Turn of the Screw. Le spiritisme en vogue ajoute ses tables tournantes : le salon bourgeois devient théâtre de spectres. L’Unheimlich est ici plus proche encore : ce n’est plus un donjon lointain, mais la salle à manger, la chambre de l’enfant, la pièce familière soudain traversée par l’étrange. Là où Bachelard parlait de la maison comme “coquille de l’être”, refuge de l’imaginaire, le récit de fantômes montre la coquille fendue, retournée, résonnant de voix mortes. Le cinéma reprend le relais. En 1932, James Whale filme The Old Dark House : une nuit d’orage, des voyageurs perdus, une famille recluse, l’escalier comme axe vertical du danger. Robert Wise, en 1963, adapte The Haunting of Hill House : chaque plan du manoir accentue le labyrinthe, chaque recoin devient piège mental. Ce n’est plus seulement décor mais dispositif : l’espace agit, absorbe, se déplace. Les années 1970 déplacent la hantise dans le quotidien pavillonnaire. Amityville Horror (1979) fixe l’image de la façade aux fenêtres ovales comme yeux accusateurs. Quelques années plus tard, Spielberg et Hooper signent Poltergeist (1982). La banlieue californienne, avec ses gazons impeccables, révèle ses fondations bâties sur un cimetière indien. La critique sociale est explicite : la prospérité des suburbs repose sur l’effacement des morts, la conquête coloniale. On ne fuit plus vers un château lointain : on est prisonnier d’un salon beige, d’une chambre d’enfant tapissée de jouets. Le pavillon américain, standardisé, devient tombeau collectif. Les années 2000 accentuent la translation. The Others (Amenábar, 2001) retourne à la grande maison victorienne mais la piège dans le brouillard, comme si elle flottait hors du monde. Paranormal Activity (2007) réduit encore : un pavillon anonyme, filmé par des caméras de surveillance domestiques. L’espace banal devient suffisant. La technologie n’éclaire rien, elle double l’angoisse : la caméra domestique devient témoin impuissant de l’Unheimlich. En Asie, la même logique se resserre. Ju-On (2002) filme un escalier raide, une cuisine nue, une chambre minuscule. Dark Water (2002) ajoute la fuite d’eau, le plafond gondolé, l’odeur d’humidité. Pas besoin d’un château : quelques mètres carrés suffisent. Derrière le spectre, une société saturée, urbanisme de masse, solitude urbaine. La maison hantée n’y est plus mémoire familiale, mais stigmate social. Netflix reprend la leçon dans The Haunting of Hill House (2018). Chaque pièce correspond à un trauma d’enfant, chaque mur garde trace d’une dispute ou d’un deuil. La maison est mémoire, archive de douleurs, machine à enfermer. Là encore, l’Unheimlich : le familier, la chambre de l’enfance, devient le lieu où la perte insiste. Partout, la forme persiste. Ce qui devait abriter devient piège. Ce qui devait protéger isole. Le refuge se retourne en malédiction. Le spectateur sait d’avance mais regarde encore. Le motif a survécu aux siècles parce qu’il incarne une vérité simple : l’intime peut tuer. Même les maisons connectées, leurs caméras, leurs assistants vocaux, rejouent le scénario. Les murs enregistrent, les micros captent, les lumières s’allument seules. Le familier devient étranger jusque dans la domotique. On n’a pas fini d’habiter les maisons hantées. Et peut-être n’habitons-nous plus que cela : une planète maison, fissurée, épuisée, qui se retourne contre ses occupants comme un manoir gothique en ruine. Ou bien ce texte même, sa page blanche saturée de voix, demeure close où les mots reviennent frapper. L’horreur n’a pas quitté les murs. Elle est passée dans le langage.|couper{180}

histoire de l’imaginaire

Après Tolkien — fragmentation, mondialisation et futur de l’imaginaire

Avec Tolkien, la fantasy moderne s’était dotée d’un socle mythologique. Le Seigneur des Anneaux offrait un monde cohérent, une profondeur historique et linguistique, une consolation fondée sur la victoire fragile du bien. Mais dès les années 1960–70, ce modèle devient objet d’imitations et de contestations. L’essor du marché de poche aux États-Unis assure à Tolkien une diffusion massive. L’édition Ace Books (1965), bien que non autorisée, puis la réédition Ballantine Books, propulsent The Lord of the Rings au rang de phénomène générationnel. Les étudiants, la contre-culture hippie, se reconnaissent dans la communauté des Hobbits, symbole de résistance à l’industrialisation et à la guerre du Vietnam. Cette réception transforme Tolkien en mythe collectif. Mais elle ouvre aussi la voie aux imitateurs. Terry Brooks publie The Sword of Shannara (1977), copie assumée de Tolkien, succès de librairie qui inaugure la « high fantasy » codifiée : quête, magie, créatures, mal absolu. Margaret Weis et Tracy Hickman lanceront les Dragonlance Chronicles (1984–85), mélange de roman et de jeu de rôle, consolidant les archétypes. La fantasy devient un genre industriel, répétitif, où l’héritage tolkienien est recyclé. C’est contre cette récupération que Michael Moorcock prend position. Dans son essai pamphlétaire « Epic Pooh » (1978), il accuse Tolkien d’évasion infantile, de nostalgie conservatrice. Pour Moorcock, la Terre du Milieu est une pastorale idéalisée qui détourne le lecteur des réalités du monde moderne. Ses propres récits, notamment le cycle d’Elric de Melniboné (1961–72), incarnent une réponse radicale : anti-héros albinos, dépendant d’une épée vampirique, Elric subvertit l’archétype du héros vertueux. L’ordre cosmique n’est plus manichéen, mais oscillant entre Loi et Chaos. Là où Tolkien cherchait la consolation et l’harmonie, Moorcock installe le tragique et l’ambivalence. Cette tension marque une première fracture : d’un côté, la fantasy tolkienienne se multiplie sous forme de clones, répondant à une demande de marché ; de l’autre, une veine critique s’affirme, refusant la consolation et explorant la noirceur. Déjà, l’imaginaire se fragmente. Le mythe restauré par Tolkien devient objet de déconstruction. À partir des années 1970, l’imaginaire sort du face-à-face Tolkien/Moorcock pour s’élargir et se diversifier. La fantasy cesse d’être un bloc homogène : elle devient un champ polyphonique, où se mêlent anthropologie, postmodernisme, horreur et introspection. Ursula K. Le Guin inaugure une autre voie avec le cycle de Terremer (Earthsea, 1968–2001). Ici, pas d’empires ni de royaumes féodaux : un archipel de petites îles, une magie fondée sur le vrai nom des choses, un héros qui doit apprendre à reconnaître son ombre intérieure. Le Guin, marquée par l’anthropologie de son père Alfred Kroeber et par le taoïsme, propose une fantasy du juste équilibre, où l’adversaire principal est souvent soi-même. Ses récits, comme A Wizard of Earthsea (1968) ou The Tombs of Atuan (1971), déplacent le centre de gravité : la quête n’est plus conquête mais initiation, retour à soi. Elle ouvre la voie à une fantasy philosophique et anthropologique, qui rompt avec les archétypes héroïques. Gene Wolfe, avec The Book of the New Sun (1980–83), brouille encore davantage les frontières. Sous une apparence de science-fantasy (un futur très lointain où la technologie se confond avec la magie), il construit un récit narré par un bourreau, Severian, doté d’une mémoire parfaite mais d’une fiabilité douteuse. L’imaginaire devient labyrinthe narratif : la voix du narrateur est elle-même un piège. Wolfe mêle héritage chrétien, symbolisme médiéval et spéculation futuriste, dans une langue dense et allusive. Ici, la fantasy n’est plus consolation mais énigme, texte à décrypter. Dans un autre registre, Stephen King intègre l’imaginaire au quotidien. The Stand (1978), It (1986) et surtout le cycle de The Dark Tower (1982–2004) hybridisent horreur, fantastique et fantasy. Chez lui, la frontière entre monde réel et monde imaginaire se dissout. L’Amérique contemporaine devient territoire hanté, traversé de forces surnaturelles. King inscrit l’imaginaire non pas comme échappée, mais comme infiltration : le quotidien est toujours prêt à basculer. Neil Gaiman, enfin, avec Sandman (1989–1996), puis American Gods (2001), pousse la logique postmoderne. Sandman tisse une mythologie contemporaine où cohabitent dieux antiques, figures oniriques et références pop culture. American Gods imagine des divinités nées des croyances modernes (médias, argent, technologie) qui s’affrontent aux anciens dieux immigrés. Ici, la fantasy devient réflexive : elle parle des mythes, de leur survivance et de leur transformation dans le monde contemporain. Ces auteurs illustrent la diversification des voix après Tolkien. L’imaginaire n’est plus unifié par une grande fresque mythologique. Il devient mosaïque : anthropologique (Le Guin), énigmatique (Wolfe), hybride (King), postmoderne (Gaiman). Chacun s’empare des formes héritées pour les déplacer, les interroger, les fragmenter. Le résultat est une fantasy plurielle, qui ne se contente plus de restaurer un mythe mais en explore les brisures. À partir des années 1990, l’imaginaire bascule vers une tonalité plus sombre, plus politique. Le modèle tolkienien de la consolation est mis en crise. L’époque impose d’autres questions : effondrement des idéologies, brutalité de l’histoire récente, scepticisme vis-à-vis des récits de salut. La fantasy se teinte alors de réalisme cru, de violence, de désenchantement. George R. R. Martin en est la figure emblématique. Avec A Song of Ice and Fire (à partir de 1996), il construit une fresque monumentale qui subvertit les codes de la high fantasy. Les lignées royales y sont corrompues, les héros meurent brutalement, la magie est rare et ambiguë. A Game of Thrones (1996) ouvre la série par une mise en scène classique — maisons nobles, menaces surnaturelles — mais l’évolution du récit détruit toute illusion héroïque. La politique, la trahison, la contingence dominent. La célèbre phrase « Valar morghulis » (tous les hommes doivent mourir) résume cette logique : pas de Providence, pas d’eucatastrophe, seulement la brutalité du réel. L’adaptation télévisée (HBO, 2011–2019) amplifie ce tournant, exposant la fantasy au grand public mondial comme une littérature de cruauté et de pouvoir. Dans un autre registre, China Miéville incarne le New Weird. Avec Perdido Street Station (2000), The Scar (2002) et Iron Council (2004), il invente la cité tentaculaire de New Crobuzon, saturée de créatures hybrides, de technologies organiques, de mutations grotesques. La fantasy y rencontre le steampunk et l’horreur biologique. Miéville, marqué par le marxisme et la critique sociale, fait de son imaginaire une parabole politique : exploitation, révolution, luttes de classes transposées dans un univers monstrueux. Ici, l’étrangeté ne console pas, elle critique. Le « grimdark », terme forgé à partir du slogan de Warhammer 40,000 (« In the grim darkness of the far future… »), désigne cette tonalité. Joe Abercrombie (The First Law trilogy, 2006–2008) en est le porte-drapeau. Ses personnages sont des anti-héros violents, cyniques, souvent plus intéressés par leur survie que par une quelconque quête. L’humour noir remplace l’idéal chevaleresque. Glen Cook, avec The Black Company (1984–2000), avait déjà ouvert la voie : une fantasy militaire où la fraternité des mercenaires prime sur tout destin providentiel. Ce tournant sombre reflète l’air du temps. Après la guerre froide, les illusions de grands récits s’effondrent ; après le 11 septembre 2001, la violence et l’instabilité deviennent la norme mondiale. La fantasy absorbe ce climat. Elle n’est plus le lieu de la consolation mythologique, mais celui où s’expriment les fractures du politique et du social. Le mythe n’est pas aboli : il est retourné en cauchemar réaliste, miroir du désordre contemporain. Au tournant du XXIᵉ siècle, l’imaginaire s’ouvre à une pluralité de voix et de géographies. Ce qui avait longtemps été une affaire anglo-américaine, enracinée dans Poe, Dunsany, Lovecraft et Tolkien, se décentre. La mondialisation littéraire fait émerger de nouvelles traditions, de nouvelles cosmogonies, de nouvelles manières de penser le mythe. N. K. Jemisin s’impose comme une voix majeure avec The Broken Earth (2015–2017), trilogie récompensée par trois prix Hugo consécutifs. Elle y mêle apocalypses écologiques, séismes permanents, oppression systémique. Son univers n’est pas seulement inventé : il réfléchit la condition raciale et politique contemporaine. Jemisin revendique une écriture où la fantasy devient espace de critique, lieu où se rejouent l’esclavage, le racisme, l’exploitation, mais transposés dans un imaginaire inédit. Elle ouvre la voie à une fantasy « afrofuturiste », enracinée dans les mythes africains mais projetée dans l’avenir. En Chine, Liu Cixin renouvelle la science-fiction avec The Three-Body Problem (Le Problème à trois corps, 2008–2010). Ce cycle introduit dans l’imaginaire mondial une vision cosmologique d’inspiration chinoise, où les civilisations extraterrestres et l’astrophysique se mêlent à la mémoire traumatique de la Révolution culturelle. La SF devient ici une manière de relire l’histoire politique nationale autant que de spéculer sur l’avenir du cosmos. Sa traduction en anglais (2014) et le prix Hugo remporté en 2015 ont marqué l’entrée officielle de la Chine dans la scène mondiale de l’imaginaire. Du côté du Japon, Haruki Murakami pratique une forme de fantastique minimaliste. Dans Kafka sur le rivage (2002) ou 1Q84 (2009–2010), le merveilleux s’infiltre dans le quotidien, discret, irréfutable. Ses récits se construisent comme des rêves éveillés, où le réel se fissure par petites touches. Loin de la fresque mythologique, Murakami explore la porosité entre monde intérieur et monde extérieur, une forme d’onirisme urbain propre au Japon contemporain. Dans le sous-continent indien, Salman Rushdie avait déjà ouvert la voie avec Midnight’s Children (1981) et The Satanic Verses (1988) : une écriture où le réalisme magique, hérité de García Márquez, rencontre les mythologies indiennes et l’histoire coloniale. L’imaginaire devient ici postcolonial : il ne se contente pas d’inventer des dieux, il revisite ceux d’une culture multiple, fracturée par l’histoire. L’effet est clair : la fantasy et la science-fiction cessent d’être un monopole occidental. Elles deviennent un champ mondial. Des auteurs nigérians (Nnedi Okorafor, Who Fears Death, 2010) aux écrivains arabes ou latino-américains, chaque aire culturelle propose ses propres mythologies, ses propres visions du monde. L’imaginaire devient polycentrique. Cette mondialisation n’efface pas l’héritage de Tolkien ou de Lovecraft : elle l’intègre, le détourne, le hybridise. Jemisin reprend la structure de la fresque tolkienienne mais en fait une fable politique et écologique. Liu Cixin reprend le vertige cosmique de Lovecraft mais le transpose dans une perspective matérialiste chinoise. Murakami reprend l’onirisme de Dunsany et le réduit à une faille dans le quotidien. Rushdie, enfin, retourne l’héritage des mythes pour interroger l’identité contemporaine. Ainsi, l’imaginaire du XXIᵉ siècle se distingue par sa diversité. Il ne cherche plus un mythe unique : il multiplie les voix, les cosmogonies, les récits. La Terre du Milieu était un monde unifié ; notre époque préfère la mosaïque. Depuis la fin du XXᵉ siècle, l’imaginaire ne se joue plus seulement dans les livres. Il circule, se transforme, se multiplie à travers le cinéma, les séries, les jeux de rôle, les jeux vidéo. Le mythe n’est plus l’œuvre d’un auteur isolé : il devient collectif, interactif, transmédiatique. Le jeu de rôle marque un tournant décisif. Dungeons & Dragons (1974) s’appuie directement sur l’héritage tolkienien : races (elfes, nains, orques), classes (magicien, guerrier), univers pseudo-médiévaux. Mais il transforme la fantasy en pratique collective : les joueurs créent ensemble des récits improvisés, portés par des règles. La narration devient partagée. Le mythe se vit en groupe. Quelques années plus tard, Call of Cthulhu (1981) transpose Lovecraft dans le jeu : non plus la quête héroïque, mais l’enquête vouée à l’échec et à la folie. Ces jeux installent l’imaginaire dans une pratique active, participative, où les frontières entre auteur et lecteur s’effacent. Le cinéma amplifie cette mutation. Star Wars (1977) de George Lucas devient une mythologie contemporaine, empruntant à Joseph Campbell (The Hero with a Thousand Faces, 1949) la structure du voyage du héros. Tolkien, Lucas, Campbell : un triangle fondateur de l’imaginaire populaire moderne. Puis viennent Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson (2001–2003), qui mondialise la Terre du Milieu en blockbuster, et Harry Potter de J. K. Rowling (1997–2007 ; films 2001–2011), qui crée une mythologie accessible aux adolescents et devient phénomène global. Ces sagas installent l’imaginaire au centre de la culture de masse. Les séries prolongent ce mouvement. Game of Thrones (HBO, 2011–2019), adaptation de Martin, diffuse la fantasy à un public inédit, introduisant violence, politique et sexe à grande échelle. L’imaginaire n’est plus périphérique, il devient mainstream. Les jeux vidéo, enfin, constituent l’un des grands laboratoires du mythe contemporain. The Elder Scrolls (depuis 1994) offre un monde ouvert aux mythologies multiples. Dark Souls (2011) et Bloodborne (2015) développent une esthétique lovecraftienne, où l’histoire est fragmentaire, transmise par l’exploration et l’indice. Ici, le joueur n’est pas spectateur mais acteur : il reconstruit le mythe en jouant. Cette transmédialité modifie profondément la fonction du récit. Chez Poe, Dunsany, Lovecraft, Tolkien, l’imaginaire se transmettait dans un texte clos. Aujourd’hui, il circule entre médias, se prolonge par les fans, se recompose en permanence. Les communautés en ligne inventent, commentent, détournent. L’imaginaire devient collectif et mouvant. Le mythe ne se reçoit plus seulement : il se pratique. L’imaginaire n’a jamais cessé de se transformer. Après Tolkien, il s’est fragmenté, mondialisé, diffusé à travers tous les médias. Mais qu’en sera-t-il demain ? Plusieurs lignes de force émergent déjà. La première est écologique. La climate fiction (cli-fi) s’impose comme un horizon narratif. Kim Stanley Robinson (The Ministry for the Future, 2020), Margaret Atwood (MaddAddam Trilogy, 2003–2013), ou encore N. K. Jemisin prolongent cette veine. Le récit d’imaginaire devient laboratoire de l’avenir climatique, lieu où s’expérimentent les possibles du désastre et de la survie. L’apocalypse n’est plus surnaturelle : elle est environnementale. La seconde est technologique. Les intelligences artificielles, les réalités virtuelles, les métavers offrent un nouvel espace mythologique. L’imaginaire ne se contente plus de représenter : il s’incarne dans des environnements interactifs. Les IA génératives, capables de produire textes, images, voix, participent déjà à la création de fictions. Le risque, mais aussi la promesse, est celui de mythologies numériques collectives, produites non plus par un auteur mais par des communautés augmentées par la machine. La troisième est géopolitique et culturelle. L’imaginaire se décentre. L’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine proposent leurs propres cosmogonies. La pluralité s’impose : pas de mythe universel, mais une mosaïque mondiale. Ce que Tolkien voulait pour l’Angleterre — une mythologie nationale — se déploie aujourd’hui à l’échelle planétaire, chaque culture inventant ses propres récits fondateurs. Enfin, une quatrième tendance est plus incertaine : la quête d’un mythe commun. Dans un monde fragmenté, saturé de récits concurrents, il reste la possibilité qu’un nouvel imaginaire collectif émerge, comme Star Wars l’a fait en 1977 ou Harry Potter en 1997. Peut-être à travers un médium encore à inventer, peut-être à travers une hybridation du jeu, du texte, du cinéma, de l’interaction. Le mythe de demain sera sans doute transmédiatique, participatif, et global. Ce qui est certain, c’est que l’imaginaire garde sa fonction ancienne : dire le monde, le rendre habitable, négocier avec la peur et le désir. Poe, Dunsany, Lovecraft, Tolkien répondaient chacun à leur époque. Depuis, d’autres voix ont fragmenté, contesté, prolongé. Et demain, d’autres encore inventeront. Car l’imaginaire, toujours, est ce qui nous permet d’habiter l’inconnu.|couper{180}

histoire de l’imaginaire

Tolkien et la restauration mythologique

John Ronald Reuel Tolkien naît en 1892 à Bloemfontein, en Afrique du Sud, alors colonie britannique. Son père, Arthur, meurt en 1896 ; sa mère, Mabel, retourne en Angleterre avec ses deux enfants. Orphelin de père, Tolkien perd aussi sa mère en 1904, morte de diabète à trente-quatre ans. Il a douze ans. Cet enchaînement de pertes fonde sa vie sous le signe du deuil et de l’orphelinat. Élevé par le père Francis Morgan, prêtre catholique oratorien, Tolkien reste toute sa vie profondément marqué par le catholicisme, vécu comme fidélité et consolation. Très tôt, il se passionne pour les langues. À l’école de Birmingham, il apprend le latin et le grec, découvre le vieil anglais et le vieux norrois. Le Kalevala, épopée finlandaise traduite en anglais par Kirby (1907), le bouleverse : il y trouve une langue étrangère, dense, musicale, qui lui donne le désir de créer ses propres idiomes. Le Beowulf devient un texte fondateur : Tolkien le lit, le traduit, et plus tard (1936) en fera une conférence célèbre où il défend l’œuvre comme un poème mythologique et non une simple source historique. Ses études de philologie à Oxford, couronnées d’un poste de professeur à Leeds puis à Oxford (Rawlinson and Bosworth Professor of Anglo-Saxon), ancrent sa vocation : il n’est pas seulement romancier mais linguiste, artisan de langues inventées. La Première Guerre mondiale interrompt ce parcours. Tolkien s’engage, combat à la bataille de la Somme (1916), voit mourir la plupart de ses amis du T.C.B.S. (Tea Club and Barrovian Society), cercle littéraire d’étudiants. Lui-même contracte la fièvre des tranchées et passe des mois à l’hôpital. Cette expérience de destruction, de boue, de cadavres amoncelés, marque à jamais son imaginaire. Plus tard, il refusera toute lecture allégorique du Seigneur des Anneaux comme transposition de 1914–18 ou de 1939–45, mais il reconnaîtra que son œuvre est née de ce climat : « By 1918, all but one of my close friends were dead » écrit-il dans une lettre (lettre n° 81, éd. Humphrey Carpenter). Après la guerre, il entame une carrière académique. Leeds d’abord, puis Oxford dès 1925. Il publie des articles savants (sur Sir Gawain and the Green Knight, sur le Beowulf), des traductions, des éditions de textes médiévaux. Mais parallèlement, il travaille en secret à ses propres mythologies, qu’il appelle ses Contes perdus. Dès 1916–17, il rédige l’Ainulindalë, cosmogonie fondée sur la musique des Ainur. Ce sont les premiers germes du Silmarillion, qu’il développera toute sa vie sans jamais l’achever complètement. Tolkien appartient donc à une génération brisée par la guerre, mais il choisit une voie singulière : plutôt que le désespoir ou le cynisme, il se tourne vers la restauration d’un imaginaire. Là où Joyce (né en 1882) déconstruit le langage dans Ulysses (1922), Tolkien invente des langues. Là où Eliot écrit The Waste Land (1922), poème du désenchantement, Tolkien compose les bases d’une mythologie lumineuse et tragique à la fois. Sa position est paradoxale : moderne par la conscience du désastre, antimoderne par le choix du mythe. Dès sa jeunesse, Tolkien formule un désir singulier : donner à l’Angleterre une mythologie qui lui manque. Dans une lettre de 1951 à Milton Waldman (publiée dans The Letters of J.R.R. Tolkien, éd. Humphrey Carpenter), il écrit : « I had a mind to make a body of more or less connected legend […] which I could dedicate simply to : to England ; to my country. » Il se sent l’héritier d’une tradition lacunaire. L’Angleterre a des contes arthuriens, mais christianisés, tardifs, sans la profondeur païenne des Eddas scandinaves ni l’unité d’une épopée nationale. Il veut inventer ce qui manque : un corpus de mythes fondateurs. Ce projet prend forme dès 1916–17, dans les Book of Lost Tales. Là apparaissent pour la première fois les Valar, puissances cosmiques, et la musique des Ainur qui structure la création. L’Ainulindalë décrit l’univers comme une partition où chaque dieu chante une voix, et où la dissonance de Melkor introduit le mal. D’emblée, Tolkien donne à son univers une profondeur théologique, à la fois catholique et païenne. Ce n’est pas une simple féerie : c’est une cosmogonie. De là découle tout le Silmarillion. Les grands cycles — la chute de Morgoth, l’histoire de Fëanor et des Silmarils, la geste de Beren et Lúthien, la chute de Númenor — constituent un ensemble de mythes, d’histoires tragiques, de récits fondateurs. Comme dans les Eddas ou le Kalevala, l’histoire est une succession d’âges, du plus lumineux au plus sombre, du premier chant à l’exil, du sacré à la perte. L’ombre recouvre peu à peu la lumière, mais l’espérance n’est jamais abolie. La dimension nationale est assumée. Tolkien, philologue, ancre ses récits dans une géographie et une toponymie imaginaires mais cohérentes, qui évoquent indirectement l’Angleterre et l’Europe du Nord. Ses langues elfiques — quenya, sindarin — ont des résonances finnoises et galloises. Ses Rohirrim parlent un vieil anglais transposé. Son univers est fictionnel, mais son socle est celui des racines linguistiques et mythologiques de son propre pays. Ce projet s’inscrit aussi dans un contexte culturel : le romantisme tardif avait déjà cherché à exhumer des traditions nationales (les frères Grimm en Allemagne, Elias Lönnrot avec le Kalevala en Finlande). Mais Tolkien est le premier à le faire en inventant de toutes pièces. Il ne compile pas des contes existants : il fabrique une mythologie complète, avec cosmogonie, généalogies, chronologies, langues. Cette cohérence est inédite. Là où Dunsany inventait des dieux par fragments, Tolkien construit un système qui pourrait passer pour une tradition transmise. Il appelle cela son legendarium. Il n’a jamais cessé de le retravailler, du front de la Somme jusqu’à sa mort en 1973. Le Seigneur des Anneaux n’est, dans son esprit, qu’une porte d’entrée vers ce monde plus vaste. L’œuvre publiée n’est qu’un fragment de l’édifice mythologique. Le reste — The Silmarillion, The History of Middle-earth éditée plus tard par son fils Christopher — témoigne de cette obsession : créer pour l’Angleterre une mythologie complète, comme un continent parallèle au réel. Chez Tolkien, tout commence par les langues. Bien avant le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux, il invente des systèmes linguistiques complets. Adolescent, il crée le naffarin, esquisse d’idiome, puis le quenya et le sindarin, langues elfiques inspirées respectivement par le finnois et le gallois. Dans ses carnets, il note des racines, des déclinaisons, des dérivations, comme un philologue face à une langue vivante. Mais ces langues ne pouvaient exister seules : il fallait leur donner un peuple, une histoire, un monde. Ainsi, ce ne sont pas les récits qui appellent les langues, mais les langues qui appellent les récits. Son métier nourrit ce geste. À Oxford, Tolkien est spécialiste du vieil anglais et du vieux norrois. Sa conférence de 1936, « Beowulf : The Monsters and the Critics », réhabilite le poème comme œuvre poétique et non simple document historique. Pour lui, les mots sont porteurs de mythes. Chaque étymologie ouvre un imaginaire. Dans The Lost Road (récit inachevé, publié plus tard par Christopher Tolkien), il explore la migration des langues à travers le temps comme si elles portaient les mythes d’un âge à l’autre. Sa pratique philologique irrigue toute sa fiction. Il applique une méthode singulière : inventer un mot, puis chercher quelle histoire pourrait en être l’origine. Ainsi naît souvent le mythe. Christopher Tolkien, dans The History of Middle-earth, montre comment de simples listes de noms ont généré des récits entiers. Un nom elfique suscite une lignée, une ville, une tragédie. Le langage devient matrice narrative. Comparé à Dunsany, Tolkien systématise. Dunsany inventait des dieux en quelques lignes, portés par une prose biblique. Tolkien, lui, construit une grammaire, une phonétique, un lexique. Là où Dunsany suggérait des fragments de mythes, Tolkien bâtit une architecture linguistique complète, où chaque récit est la justification d’un mot. Il le dit explicitement : « My work has always been primarily linguistic. » (Letters, n° 165). Cette centralité des langues donne à son univers une profondeur inégalée. Les textes du Silmarillion ou du Seigneur des Anneaux sont saturés de poèmes, de chants, d’étymologies. Chaque peuple parle sa langue propre, et cette diversité linguistique confère une vraisemblance immédiate. Le lecteur ne doute pas de la réalité de la Terre du Milieu parce que ses noms semblent venir d’une tradition ancienne. La philologie devient moteur de vraisemblance. Ce geste, unique dans l’histoire de l’imaginaire moderne, fait de Tolkien un cas à part. Non seulement il raconte des histoires, mais il restaure un lien organique entre langue et mythe. Ses fictions ne sont pas seulement narrées : elles sont chantées, étymologisées, inscrites dans une profondeur linguistique. Le monde existe parce que les langues le portent. L’expérience de la guerre marque Tolkien au fer. Engagé comme officier du Lancashire Fusiliers, il participe à la bataille de la Somme en 1916. Les paysages de boue, les cadavres abandonnés, les bombardements incessants composent pour lui un enfer moderne. Il perd la plupart de ses amis les plus proches du T.C.B.S. (Tea Club and Barrovian Society), cercle d’étudiants qui nourrissait ses ambitions littéraires. « By 1918, all but one of my close friends were dead », écrit-il plus tard (lettre n° 81). Cette hécatombe imprime son imaginaire : derrière les forêts de la Terre du Milieu, on devine les tranchées, les marais de Mordor, les paysages dévastés du Beleriand. Pourtant, Tolkien refuse de réduire son œuvre à une simple transposition. Dans ses lettres, il nie vigoureusement toute allégorie directe de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Mais il admet que la guerre a modelé ses images, ses visions, sa sensibilité au mal et à la destruction. La Terre du Milieu est traversée par le souvenir de la guerre moderne, mais transmuée dans une langue mythologique. Là où Lovecraft tire de la modernité une vision d’indifférence cosmique, Tolkien cherche un sens restauré, un ordre malgré le chaos. C’est ici qu’intervient sa notion d’eucatastrophe, formulée dans son essai On Fairy-Stories (1939). Par ce terme, il désigne le retournement heureux, inattendu, qui donne au conte sa dimension de grâce. Là où la catastrophe plonge dans le désespoir, l’eucatastrophe ouvre à la consolation. La fin du Seigneur des Anneaux en offre un exemple : au moment où tout semble perdu, la destruction de l’Anneau survient par la chute de Gollum, accident providentiel. Pour Tolkien, l’eucatastrophe est le reflet littéraire de la Résurrection : le surgissement de l’espérance dans l’ombre. Son catholicisme joue ici un rôle central. Orphelin tôt marqué par la foi, il transpose dans son univers une théologie implicite : le mal existe, il corrompt, il détruit, mais il n’est pas absolu. Le bien, fragile, peut triompher par l’humilité, par la fidélité, par l’accident de grâce. Les Hobbits, figures modestes, incarnent cette logique : non pas des héros épiques, mais de petits êtres qui portent un fardeau disproportionné. L’expérience des tranchées — soldats anonymes dans la boue — se transpose dans l’héroïsme humble de Sam ou de Frodo. Ainsi, la guerre n’a pas seulement apporté l’horreur à Tolkien. Elle lui a donné la matière d’un imaginaire où le mal est tangible, mais où la consolation reste possible. Sa mythologie est tragique, mais non désespérée. Elle oppose au chaos du XXᵉ siècle une vision ordonnée, nourrie de foi et de philologie, où l’histoire humaine retrouve un sens. Lorsque Tolkien publie Le Hobbit en 1937, il ne pense pas encore au grand cycle. Mais le succès du livre pousse son éditeur à lui demander une suite. Ce qui devait être un nouveau récit pour enfants devient, au fil de douze années d’écriture (1937–1949), une épopée de plus de mille pages. Le Seigneur des Anneaux dépasse le cadre du conte : il devient le cœur du legendarium. Le roman articule plusieurs registres. D’un côté, il reprend le ton léger du Hobbit : l’univers domestique des Hobbits, leur humour, leur modestie. De l’autre, il bascule vers l’épopée sombre : les royaumes déchus, les batailles titanesques, la marche des armées. La polyphonie du récit tient à cette juxtaposition : conte pastoral et tragédie antique. Les chants, les poèmes, les généalogies scandent le texte, lui donnant l’allure d’une chronique transmise plutôt que d’un roman moderne. Le centre du récit est l’Anneau unique. Symbole du pouvoir absolu, il corrompt quiconque le possède. Tolkien, dans ses lettres, rejette toute lecture strictement allégorique — ni bombe atomique, ni totalitarisme à peine voilé. Mais il admet que l’Anneau reflète une tentation universelle : l’usage du pouvoir pour dominer. Dans le contexte des deux guerres mondiales, l’ombre de Sauron résonne avec les idéologies destructrices du XXᵉ siècle. L’Anneau concentre la logique du mal : séduction, possession, destruction intérieure. Le récit adopte une structure complexe, presque polyphonique. Après la dissolution de la Communauté, les fils narratifs se séparent : Frodo et Sam vers le Mordor, Aragorn, Legolas et Gimli vers le Rohan et le Gondor. Tolkien alterne ces lignes, créant une tension dramatique qui culmine dans les deux derniers volumes. Le lecteur n’est pas seulement spectateur d’une quête, il suit une mosaïque d’itinéraires convergents. Cette construction rappelle la tradition épique — l’Iliade avec ses héros dispersés — mais transposée dans une prose moderne. Ce qui distingue Le Seigneur des Anneaux des récits antérieurs de fantasy, c’est la profondeur du monde. Derrière chaque lieu, chaque nom, se profile une histoire ancienne. Minas Tirith n’est pas seulement une cité, mais l’héritière de Númenor, elle-même issue des dons des Valar. Aragorn n’est pas un héros providentiel, mais le dernier rejeton d’une lignée millénaire. Cette densité, que Christopher Tolkien a révélée dans The History of Middle-earth, donne à l’œuvre une cohérence unique : la fiction est soutenue par une mythologie souterraine. Enfin, la dimension spirituelle est centrale. Tolkien ne fait jamais de prosélytisme : son catholicisme est implicite. Mais la logique du récit est profondément théologique : le mal existe, mais il est accidentel, secondaire. La Providence agit discrètement, par des retournements inattendus — l’« eucatastrophe ». Le rôle de Gollum en est l’exemple parfait : figure de la chute, il devient l’instrument paradoxal du salut. La destruction de l’Anneau n’est pas l’œuvre du héros, mais le fruit d’un renversement imprévu. Le Seigneur des Anneaux est donc plus qu’un roman de fantasy. C’est une tentative de restaurer une mythologie dans un monde désenchanté. En pleine modernité, Tolkien redonne à la fiction la fonction archaïque du mythe : raconter les origines, donner une profondeur sacrée à l’expérience humaine, offrir une consolation dans l’épreuve. La réception de Tolkien fut contrastée. Le Seigneur des Anneaux, publié entre 1954 et 1955 en trois volumes, reçut d’abord des critiques mitigées en Angleterre. Les milieux académiques, dominés par le modernisme, y voyaient une œuvre passéiste, un « roman pour enfants démesuré ». W. H. Auden, ami de Tolkien, fut l’un des rares à défendre le livre dès sa sortie, saluant sa puissance mythologique. En revanche, Edmund Wilson le traita de « juvenility », un divertissement naïf. C’est aux États-Unis que le succès prit corps, avec l’édition en poche des années 1960. La contre-culture s’en empare : les communautés hippies voient dans la Terre du Milieu un manifeste écologique et anti-industriel, les Hobbits des figures de résistance à la société de consommation. L’œuvre sort du cercle des philologues pour devenir un phénomène culturel. Des fanzines, des clubs de lecture, des communautés de fans se constituent. La fantasy, jusque-là sous-genre marginal, s’impose comme courant majeur. La critique savante mit plus de temps à reconnaître Tolkien. Longtemps réduit à une littérature d’évasion, il fut réévalué dans les années 1980–90 grâce à des chercheurs comme Tom Shippey (The Road to Middle-earth, 1982) et Verlyn Flieger (Splintered Light, 1983). Tous deux, philologues eux-mêmes, montrèrent la profondeur de son projet : un travail érudit sur les mythes et les langues, mais transposé dans une fiction accessible. Aujourd’hui, Tolkien est étudié à l’université autant que Joyce ou Eliot, mais sur un autre versant de la modernité : non pas la déconstruction, mais la reconstruction. L’influence est immense. Ursula K. Le Guin reconnaît en lui un modèle pour Earthsea (1968). Michael Moorcock, malgré ses critiques virulentes (« Epic Pooh », 1978), écrit dans son sillage. George R. R. Martin, avec A Song of Ice and Fire, dialogue implicitement avec Tolkien, entre fidélité et subversion. Neil Gaiman, Alan Moore, toute une génération d’écrivains et de créateurs visuels ont grandi avec la Terre du Milieu. La fantasy contemporaine, du jeu de rôle (Dungeons & Dragons) au cinéma (Peter Jackson’s Lord of the Rings, 2001–2003), porte son empreinte. Mais au-delà de l’influence générique, il faut souligner ce qu’il a restauré : la fonction du mythe. Dans un monde désenchanté par la guerre, par le matérialisme, par l’effondrement des grands récits religieux, Tolkien a redonné à la fiction un pouvoir de consolation. Sa mythologie n’efface pas le tragique — les guerres, les pertes, les exils y sont omniprésents — mais elle propose une lumière, une espérance. C’est ce qu’il nommait l’« eucatastrophe » : le renversement heureux qui rend le monde habitable malgré tout. Aujourd’hui, Tolkien est plus qu’un auteur de fantasy. Il est celui qui a montré que la littérature pouvait, encore au XXᵉ siècle, recréer une mythologie crédible, profonde, consolatrice. À côté du désespoir de Lovecraft et des éclats oniriques de Dunsany, Tolkien représente la restauration : le retour de la fiction à sa fonction la plus ancienne, offrir aux hommes des histoires pour habiter le monde.|couper{180}

histoire de l’imaginaire

Lovecraft et le cauchemar cosmique

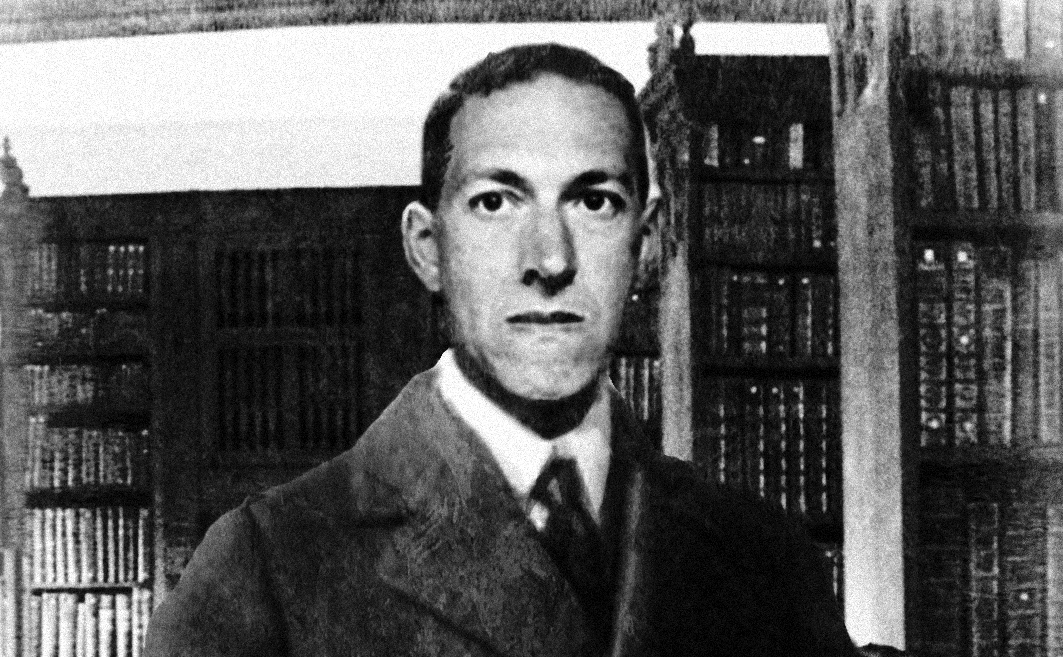

Howard Phillips Lovecraft naît en 1890 à Providence, Rhode Island, et meurt dans la même ville en 1937. Toute sa vie tient dans ce cercle étroit de la Nouvelle-Angleterre, à l’exception de quelques années à New York. Enfant unique, il perd son père très tôt : Winfield Scott Lovecraft, représentant de commerce, est interné à l’asile en 1893, atteint de syphilis tertiaire. Sa mère, Sarah Susan Phillips, descendante d’une vieille famille de Providence, reste auprès de lui jusqu’à sa propre internement à Butler Hospital en 1919. L’enfance de Lovecraft est donc marquée par la maladie, l’instabilité mentale, l’isolement. Il grandit surtout auprès de son grand-père maternel, Whipple Van Buren Phillips, dont la bibliothèque nourrira ses premières lectures : contes arabes, récits gothiques, The Arabian Nights, Pope, Gray. Très tôt, il découvre Poe, dont il lit et imite les récits avant même l’adolescence. Plus tard, à l’université (qu’il n’achèvera jamais), il s’initie aux sciences — astronomie, chimie — qui laisseront une empreinte durable. Son univers se construit sur cette double matrice : le fantastique sombre de Poe et la rationalité scientifique. La mort de son grand-père en 1904 le laisse sans soutien matériel : la famille sombre dans la pauvreté, il quitte l’école, n’entre jamais vraiment à Brown University. Sa vie adulte sera une suite de difficultés financières, d’emplois précaires, de publications alimentaires dans les pulps. Lovecraft n’aura pas de succès de son vivant. Il publie surtout dans Weird Tales, fondé en 1923, et dans d’autres magazines bon marché. Ses textes sont lus par un public restreint, parfois jugés obscurs ou maladroits. Mais il construit autour de lui un cercle de correspondants — Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, August Derleth, Donald Wandrei — avec qui il échange des dizaines de milliers de lettres (plus de 100 000 selon Joshi). Cette correspondance forme une œuvre parallèle, gigantesque, où il expose ses lectures, ses théories esthétiques, ses idées politiques (souvent réactionnaires, voire racistes). Un autre moment biographique pèse : son mariage avec Sonia Greene en 1924 et son séjour new-yorkais. Installé à Brooklyn, Lovecraft vit l’expérience comme un exil. Pauvre, isolé, choqué par la diversité ethnique de la ville, il s’enfonce dans un sentiment d’hostilité cosmique. C’est là qu’il écrit certains de ses récits les plus sombres (The Horror at Red Hook). Le mariage échoue, il revient seul à Providence en 1926. Ces années de solitude marquent son imaginaire : cités cyclopéennes, entités monstrueuses, narrateurs solitaires confrontés à l’indifférence du cosmos. Malade (cancer de l’intestin diagnostiqué trop tard), affaibli par la pauvreté, il meurt en 1937 à 46 ans. Enterré à Providence, il laisse une œuvre encore dispersée, sauvée de l’oubli par Derleth et Wandrei qui fondent Arkham House en 1939. C’est grâce à eux que Lovecraft sort de l’ombre, puis grâce aux critiques comme S. T. Joshi qu’il est reconnu comme figure centrale du fantastique moderne. Lovecraft n’émerge pas dans le vide : il se pense lui-même comme héritier. Dans son essai Supernatural Horror in Literature (1927), il établit une généalogie du genre, de l’antiquité au gothique, puis de Poe jusqu’aux contemporains. Poe est au sommet. Lovecraft écrit que Poe « éleva l’horreur surnaturelle à un plan artistique où nul autre Américain n’avait su la porter ». L’influence est double : le choix du récit bref, tendu vers un effet unique, et l’exploration des obsessions intérieures. The Tell-Tale Heart ou The Black Cat sont pour lui des modèles de condensation et d’intensité. Dans ses propres textes, il reprend la figure du narrateur délirant, mais lui adjoint une perspective cosmique : la peur n’est plus seulement psychologique, elle est métaphysique. Dunsany est l’autre grand modèle. Lovecraft découvre A Dreamer’s Tales et The Book of Wonder vers 1919. Dans une lettre, il avoue les avoir « lus et relus jusqu’à les connaître presque par cœur ». De Dunsany, il retient le ton biblique, les cités imaginaires, les panthéons inventés. Le « Dream Cycle » de Lovecraft — Polaris (1918), The White Ship (1919), Celephaïs (1920), The Dream-Quest of Unknown Kadath (1926–27) — est directement tributaire de ce modèle. La cadence lente, les noms étranges, l’impression d’un ailleurs fabuleux : tout vient de Dunsany. Mais là où Dunsany restait dans la grâce onirique, Lovecraft introduit une inquiétude : ces cités ne sont pas seulement des rêves, elles masquent une indifférence cosmique. Ces deux filiations — Poe et Dunsany — structurent son imaginaire. Mais Lovecraft les déplace. Chez Poe, l’horreur est intérieure ; chez Dunsany, elle est mythologique et rêveuse. Chez Lovecraft, elle devient cosmique. Ses dieux ne sont pas des symboles ni des figures morales : ce sont des entités extra-humaines, aveugles, indifférentes. Il refuse le surnaturel au sens traditionnel. Rien de miraculeux, rien d’angélique : seulement une nature élargie, immense, où l’homme n’est rien. Ses monstres — Cthulhu, Yog-Sothoth, Nyarlathotep — ne sont pas au-delà de la nature, ils sont la nature elle-même, vue dans son immensité. Cette inflexion matérialiste vient de ses lectures scientifiques. Adolescent, il publie des articles d’astronomie dans la presse locale, observe les étoiles, construit des cartes. Plus tard, il s’intéresse à la géologie, à l’anthropologie, aux théories contemporaines de la relativité et de la quatrième dimension. Dans ses récits, ces disciplines deviennent des sources d’effroi. At the Mountains of Madness (1931) décrit une expédition antarctique où la géologie révèle des cités préhumaines. The Colour out of Space (1927) met en scène une météorite qui contamine la terre par une radiation incompréhensible. La science n’abolit pas le mystère, elle l’amplifie. Ainsi Lovecraft hérite mais transforme. Poe lui donne l’intensité psychologique, Dunsany la majesté onirique. Lui les détourne vers un cauchemar où la science révèle l’indifférence cosmique. Le surnaturel se dissout dans le naturel élargi. L’horreur n’est pas que subjective, ni seulement mythologique : elle est cosmologique. Le cauchemar cosmique prend forme dans quelques récits majeurs. Le plus célèbre est The Call of Cthulhu (écrit en 1926, publié en 1928 dans Weird Tales). Le narrateur, Francis Wayland Thurston, reconstitue un dossier fragmentaire : notes d’un professeur, témoignage d’un artiste, rapport d’un officier norvégien. Peu à peu se dessine l’existence d’un culte mondial, voué à une entité endormie sous les mers, Cthulhu. Ce dieu n’est pas une figure morale : il dort, rêve, attend. Sa simple résurgence menace l’humanité. La structure du récit est emblématique : enquête documentaire, indices dispersés, révélation finale insoutenable. S. T. Joshi souligne combien ce texte condense l’art lovecraftien : horreur par accumulation de fragments, effroi né de l’érudition. At the Mountains of Madness (1931, publié en 1936) élargit la perspective. Une expédition antarctique découvre les ruines cyclopéennes d’une cité bâtie par les Anciens, une race extraterrestre venue sur Terre des millions d’années avant l’homme. Par fragments de fresques et d’indices géologiques, le narrateur reconstitue l’histoire d’une planète colonisée, abandonnée, dévastée. Ici, l’horreur n’est pas un spectre mais une paléontologie. La science mène à la révélation que l’homme est un accident, tardif, insignifiant. Michel Houellebecq, dans son essai H. P. Lovecraft : Contre le monde, contre la vie, y voit le cœur de sa métaphysique : l’univers comme force étrangère, indifférente, où l’homme est de trop. The Shadow out of Time (1934–35) poursuit ce travail. Le professeur Nathaniel Wingate Peaslee, frappé d’amnésie, découvre que son esprit a été échangé avec celui d’une entité de la Great Race of Yith, race extraterrestre vivant dans le passé et le futur grâce à des transferts de conscience. Son cauchemar est double : avoir vécu dans un corps étranger, et savoir que sa propre conscience fut habitée par un être inhumain. Le texte articule mémoire, temporalité et vertige cosmique. L’horreur n’est plus spatiale mais temporelle : l’homme n’est qu’une étape dans une lignée infinie d’espèces. À ces trois récits s’ajoutent The Colour out of Space (1927), où une météorite contamine une ferme par une radiation incompréhensible, et The Dunwich Horror (1928), qui transpose l’horreur dans une Nouvelle-Angleterre rurale, saturée de folklore dégénéré. Dans tous les cas, la même logique : enquête, indices accumulés, révélation d’une présence cosmique. L’horreur n’est pas l’apparition immédiate mais la compréhension progressive. Ces textes forment le noyau de ce qu’August Derleth appellera plus tard « le Mythe de Cthulhu ». Mais Lovecraft lui-même n’avait pas cherché à créer un système clos. Ses dieux et entités apparaissent de manière diffuse, comme des fragments d’un cauchemar partagé. Cthulhu, Yog-Sothoth, Azathoth, Nyarlathotep : noms dispersés dans des récits, allusions, correspondances. Le mythe est moins une mythologie qu’une constellation. C’est justement ce caractère fragmentaire qui fascine. Le lecteur sent une cohérence possible, mais elle n’est jamais donnée. L’horreur réside dans cette impossibilité de totaliser. La langue de Lovecraft est immédiatement reconnaissable, parfois caricaturée, souvent critiquée, mais essentielle à son effet. Elle combine archaïsmes, adjectifs accumulés, répétitions. Eldritch, unutterable, blasphemous, cyclopean : des mots qui semblent désuets mais qui créent une atmosphère de distance, comme si le texte n’était pas contemporain. S. T. Joshi insiste sur ce point : ce n’est pas maladresse mais stratégie. L’archaïsme donne à l’horreur une patine antique, un sentiment d’antériorité. La répétition de termes vagues — « indicible », « innommable » — produit moins une description qu’un effet d’impuissance, un langage qui avoue ses limites. La structure de ses récits est récurrente. Un narrateur, souvent scientifique ou érudit, entreprend une enquête. Il accumule des indices : manuscrits anciens, traditions orales, objets archéologiques, notes dispersées. Peu à peu, les fragments convergent vers une révélation. Mais cette révélation excède la raison et conduit à l’effondrement de la conscience. C’est le schéma de The Call of Cthulhu, de The Dunwich Horror, de At the Mountains of Madness. Donald R. Burleson, dans Lovecraft : Disturbing the Universe (1990), note combien cette structure reflète l’obsession de Lovecraft pour le savoir : l’horreur ne vient pas de l’ignorance mais de la compréhension. Le recours au vocabulaire scientifique est une autre particularité. Géologie, astronomie, biologie, archéologie : Lovecraft parsemait ses récits de détails empruntés à ses lectures. Dans At the Mountains of Madness, il décrit les strates géologiques de l’Antarctique avec une précision qui ancre le récit dans une vraisemblance scientifique. Dans The Colour out of Space, il imagine une forme de radiation extraterrestre qui décompose la matière vivante. La science n’est pas rassurante, elle est le vecteur même de l’effroi. Enfin, le choix des narrateurs est décisif. Ce sont presque toujours des hommes cultivés : professeurs, antiquaires, médecins. Leur rationalité devient instrument de leur perte. Là où le gothique classique opposait la superstition au savoir, Lovecraft inverse : c’est le savoir qui mène à la terreur. Plus on comprend, moins on peut supporter. Le narrateur est ainsi une figure tragique : il cherche la vérité, mais la vérité le détruit. L’effet lovecraftien tient donc à cette alliance : une langue archaïque qui produit le sentiment de l’ancien et de l’indicible ; une structure d’enquête qui mime la rationalité scientifique ; une chute où cette rationalité se retourne en folie. L’horreur ne surgit pas d’un spectre ou d’une apparition, mais du processus même de connaissance. Au cœur de l’œuvre de Lovecraft, il y a ce que ses commentateurs appellent le cosmicisme. S. T. Joshi, dans The Weird Tale (1990) puis I Am Providence (2010), en fait le principe structurant de sa pensée : l’univers est indifférent, l’homme n’y occupe aucune place centrale, aucune providence ne le protège. Là où Poe enfermait la peur dans la conscience et où Dunsany créait des mythes de rêve, Lovecraft radicalise : tout mythe n’est qu’une fiction humaine face à un cosmos qui ne se soucie pas de nous. Ses dieux ne sont pas moraux. Cthulhu, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Azathoth ne jugent pas, ne punissent pas, ne sauvent pas. Ils existent en dehors de toute catégorie humaine. Azathoth, « le démon-sultan », incarne le chaos aveugle au centre de l’univers, un bouillonnement sans raison. Cthulhu dort sous les mers, indifférent. Yog-Sothoth est défini comme la totalité de l’espace-temps. Ces entités ne sont pas surnaturelles au sens religieux : elles sont naturelles, mais dans une nature élargie à l’échelle cosmique. Leur étrangeté vient de ce que nous ne pouvons pas les penser. Cette vision a des racines. Lovecraft lit les matérialistes antiques (Lucrèce, De rerum natura), mais aussi les sciences modernes : Darwin, l’astronomie, la physique contemporaine. Dans ses lettres, il insiste : « Toute ma philosophie est fondée sur l’idée que l’homme est un accident insignifiant dans un cosmos sans dessein. » Dirk W. Mosig, critique des années 1970, a souligné ce lien avec le matérialisme scientifique : le « Mythe de Cthulhu » n’est pas un système religieux, c’est une métaphore de l’indifférence universelle. Le savoir, chez Lovecraft, n’apporte pas le salut. Il mène à la folie. Plus on connaît, plus on mesure notre insignifiance. At the Mountains of Madness ne raconte pas une expédition ratée mais une révélation : les Anciens ont créé la vie, l’homme n’est qu’un déchet évolutif. The Shadow out of Time étend cette idée : notre conscience elle-même est contingente, susceptible d’être remplacée. Le cauchemar n’est pas l’absence de sens, mais le trop-plein de sens, un sens insoutenable. Houellebecq, dans H. P. Lovecraft : Contre le monde, contre la vie (1991), l’exprime à sa manière : « Dans l’univers de Lovecraft, il n’y a pas d’amour, pas d’espoir, pas de beauté durable. Seule reste l’horreur d’exister dans un monde qui ne nous veut pas. » Houellebecq, malgré ses excès, touche juste : Lovecraft est l’écrivain de la négation, du refus de toute transcendance consolante. Le cosmicisme n’est pas une doctrine systématique. C’est une attitude, un climat. Mais il marque un tournant : le fantastique cesse d’être une lutte entre le rationnel et le surnaturel, il devient confrontation avec l’indifférence cosmique. Poe avait réduit l’horreur à l’intérieur de la conscience, Dunsany avait élargi l’imaginaire au rêve mythologique, Lovecraft l’ouvre à l’univers tout entier. Son cauchemar est métaphysique : l’homme n’a pas de place. De son vivant, Lovecraft reste confiné aux marges. Ses récits paraissent dans Weird Tales à partir de 1923, aux côtés de Robert E. Howard ou Seabury Quinn, pour un lectorat limité de passionnés. Les critiques littéraires l’ignorent, les maisons d’édition sérieuses ne le publient pas. Il vit pauvre, vend ses textes à vil prix, réécrit pour d’autres (revisions) afin de subsister. À sa mort en 1937, à Providence, il est inconnu du grand public, enterré sans éclat. C’est son cercle d’amis et de disciples qui assure sa survie. August Derleth et Donald Wandrei fondent en 1939 Arkham House, maison d’édition destinée à publier ses œuvres en volume. Ils imposent l’idée d’un « Mythe de Cthulhu », système plus cohérent que ce que Lovecraft avait laissé, en donnant à ses fragments la forme d’une mythologie. Grâce à eux, Lovecraft sort du ghetto des pulps et accède à une reconnaissance progressive. Dans les années 1960–70, la contre-culture redécouvre son pessimisme cosmique. Colin Wilson, puis Dirk W. Mosig, Donald R. Burleson, et surtout S. T. Joshi réévaluent son œuvre. Joshi, avec H. P. Lovecraft : A Life (1996) puis I Am Providence (2010), établit la biographie critique de référence, montrant que Lovecraft est un penseur cohérent, matérialiste, plus qu’un simple conteur de monstres. C’est par cette voie qu’il entre dans les études universitaires. L’influence littéraire est immense. Robert Bloch, Fritz Leiber, Ramsey Campbell prolongent son imaginaire. Stephen King, dans Danse macabre (1981), le cite comme l’une de ses sources majeures. Borges lui consacre une nouvelle, There Are More Things (1975). Michel Houellebecq, en 1991, en fait une figure emblématique du refus de l’humanisme moderne. Son empreinte s’étend au cinéma : The Thing de John Carpenter, Alien de Ridley Scott, ou encore The Mist de Frank Darabont reprennent ses thèmes — l’indicible, la créature informe, l’univers indifférent. Dans le jeu de rôle, Call of Cthulhu (Chaosium, 1981) transforme son univers en expérience collective, où les joueurs incarnent des enquêteurs condamnés à la folie. Dans la bande dessinée, Alan Moore (Providence, 2015–17) ou Mike Mignola (Hellboy) réinterprètent son mythe. Même la musique et les jeux vidéo (de Metallica à Bloodborne) portent sa trace. Le « Mythe de Cthulhu » est devenu une mythologie collective, prolongée bien au-delà de ce qu’il avait imaginé. Paradoxalement, lui qui n’avait pas voulu créer un système clos est devenu le centre d’un univers partagé, continuellement enrichi par d’autres. Ce qui témoigne de la force de son invention : une cosmologie fictive assez puissante pour dépasser son auteur. Aujourd’hui, Lovecraft occupe une place paradoxale : encore contesté pour son racisme et ses positions politiques, mais reconnu comme l’un des grands inventeurs de l’imaginaire moderne. Son cauchemar cosmique continue d’irriguer littérature, arts visuels et culture populaire. Comme l’écrit Joshi, « Lovecraft a donné à l’horreur une métaphysique », et c’est cette métaphysique de l’indifférence qui fait de lui un auteur central, au-delà même du fantastique.|couper{180}

histoire de l’imaginaire

Dunsany et la mythologie onirique