Trancrède Le Noir

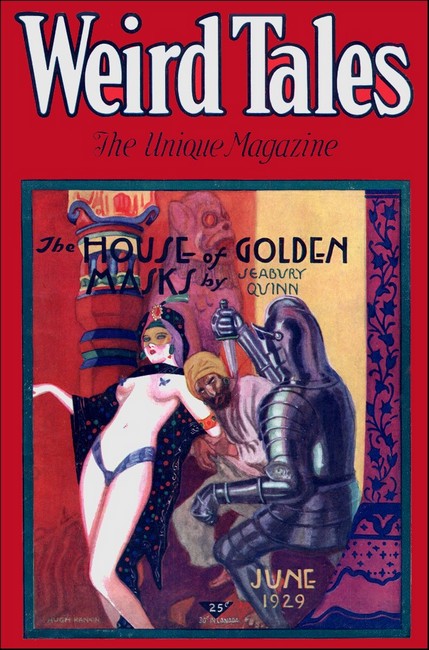

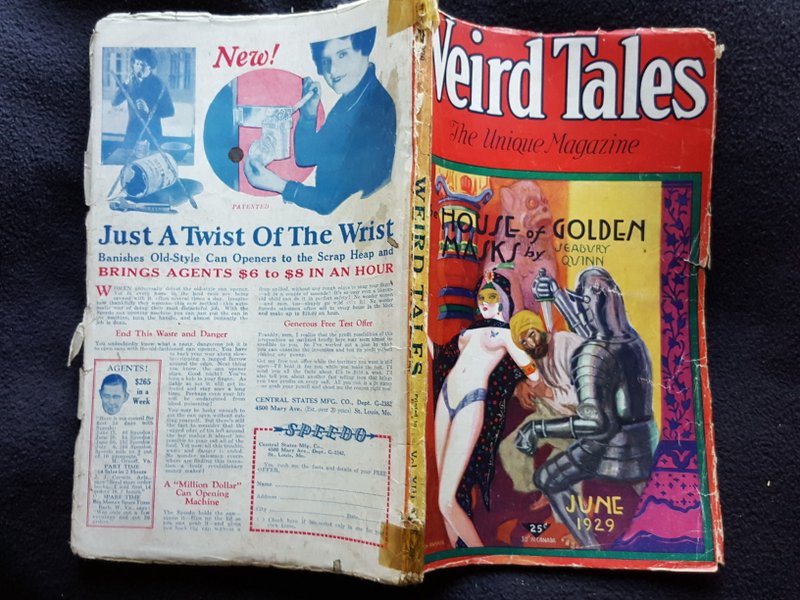

D’après un récit de Henry S. WhytheHead "The Black Tancrède" parut dans Weird Tales (vol. 13, n° 6), numéro daté juin 1929

Tancrède Le Noir

C’est vrai : Tancrède-le-Noir n’a pas lâché de malédiction sur Hans De Groot quand son corps en bouillie s’est affaissé sur le chevalet. Il a maudit Gardelin. Mais faut se souvenir : le gouverneur Gardelin est reparti chez lui, au Danemark, donc hors d’atteinte—quoi que ce soit qui ait frappé Achilles Mendoza et Julius Mohrs. Et Tancrède-le-Noir, disait-on, tenait toujours parole : il en avait voué trois.

Le Grand Hotel de St. Thomas, îles Vierges, renvoie une lumière qui fait presque mal, tout badigeonné de chaux, chaque hiver, jusqu’aux coins. Élevé un peu plus d’un siècle plus tôt, c’est du tropical pur, architecture qui fait sa loi à partir d’une seule urgence : tenir quand passent les cyclones d’été. Des murs épais, pierre, brique, ciment lourd. Des pièces carrées, énormes, plafond à six mètres. Solide, oui, et pourtant le cyclone de 1916 a décapité l’étage supérieur ; jamais reconstruit. Le profil uniforme sur deux niveaux casse la symétrie d’origine, mais l’ensemble garde sa prestance—du temps où la Haute Cour coloniale danoise siégeait dans une aile, et où ses « cages d’esclaves » étaient réputées pour leur sûreté.

Le long de la grande cour intérieure que la masse du bâtiment enserre, côté rade—jadis un cratère, quand l’Atlantide et sa sœur Antillea levaient leurs civilisations au milieu de l’océan—on a rajouté deux maisons, croit-on, un peu après le gros œuvre. Les vieux de St. Thomas se chamaillent encore là-dessus. Sous celle qui touche l’hôtel, escalier commun vers sa vaste galerie, se trouvent ces mêmes cages : aujourd’hui un atelier unique, gigantesque, où le linge de l’hôtel passe toute l’année aux lessives et aux fers, sans pitié. Au début, l’endroit s’appelait « Hôtel du Commerce ».

C’est dans la plus proche des deux maisons, la plus petite, que je me suis installé pour l’hiver. J’avais accepté cette maison parce que je voyageais avec mon cousin, Stephen de Lesseps, quatorze ans. Sa mère, ma cousine Marie, m’avait prié de l’emmener respirer un autre climat. Stephen est un garçon facile à vivre. Je lui faisais la classe, il lisait beaucoup, donc les livres avançaient et le reste, ce que l’on apprend autrement, prenait de l’ampleur. À la longue, Stephen s’est révélé d’une tenue, d’un bon sens, d’une compagnie telle que je me suis félicité d’avoir dit oui à Marie.

Au milieu de l’hiver, Marie et sa sœur Suzanne nous ont rejoints pour un mois. Joseph Reynolds, l’Américain qui possède le Grand Hotel, leur a donné la chambre 4, énorme double pièce ouvrant sur la salle de bal, là où se tient d’ordinaire le grand monde de la capitale des îles Vierges. Je dois poser ce décor si je veux que mon histoire tienne. Sans Stephen, je ne serais pas resté à St. Thomas : j’ai préféré la capitale à mon île chérie, Santa Cruz, pour lui. Un maître de castillan renommé, Don Pablo Salazar, vit ici ; le directeur de l’instruction dans la maison voisine—bref, de bonnes raisons.

Et sans Stephen, Marie et Suzanne n’auraient pas fait ce voyage, n’auraient pas dormi un mois dans la 4, et cette histoire peut-être n’aurait jamais trouvé son chemin.

Elles sont arrivées début janvier, après une virée à travers « les îles du bas »—ces bijoux où l’Angleterre et la France se disputaient la mer il y a un siècle. Ravis de la 4. Des lits à baldaquin en acajou, gigantesques. Tout le monde les recevait. Les boutiques les appâtaient. Elles se gorgeaient de la chaleur d’un été en plein hiver, dans ce climat de baume et d’épices. Elles n’en revenaient pas de comme Stephen avait poussé, ni du polissage que l’une des sociétés les plus polies du monde avait ajouté à ses bonnes manières naturelles. Bref, mes cousines se sont régalées et sont reparties enthousiasmées par la grâce étrange et l’hospitalité sans mesure de la capitale—dernière conquête coloniale de l’Oncle Sam, ex-Indes occidentales danoises.

Seule ombre au tableau, ont-elles fini par dire : la 4 ne leur laissait pas vraiment dormir. Air, commodités, lits splendides, rien n’y faisait. Toujours le même passage à vide : le réveil autour de quatre heures, le plus mauvais moment de la nuit.

Elles m’en ont peu parlé. Plus tard j’ai compris : elles n’osaient pas admettre qu’un détail, quoi que ce soit, contrariait leur plaisir chez moi. À tout prendre, Suzanne l’avait dit en riant : on a frappé aux doubles portes à cet horaire-là. Ça n’avait pas imprimé, sur le moment.

Bien plus tard, à force de les cuisiner, j’ai su que c’était presque chaque matin. Elles avaient glissé le mot à la femme de chambre, une fille noire, qui les avait regardées avec des yeux ronds, « bête », disait Marie. Elles ont tenté des explications : balais mal tenus à l’aube ; un appel tôt pour un client—un officier de marine, mettons—qu’il fallait sortir du lit. Abandonné. Elles ont opté pour l’idée d’un dévot allant à l’office le plus matinal—anglican comme catholique, ici, c’est cinq heures, elles savaient, elles s’étaient levées pour voir. Elles savaient aussi—parce que plusieurs fois elles ont ouvert—qu’il n’y avait personne derrière la porte. Elles ont donc parlé d’un phénomène d’oreille, une illusion.

Je l’ai dit, elles étaient fascinées par St. Thomas, et rien, surtout pas une broutille nocturne, ne les a détournées des bizarreries locales, la langue étrange des Noirs, l’accueil prodigue, les meubles d’un autre âge, les réverbères, les petites échappées de rue, l’indigo impossible de la mer, et, je crois, surtout les histoires, les histoires qu’on entend ici à demi-mot.

Parce qu’ici, cœur battant d’un vieux roman, les histoires pullulent. En septembre 1824, on a pendu le pirate Fawcett et ses deux lieutenants. Aujourd’hui encore de grandes portes d’acier protègent les commerces et la Dansk Vestindiske Nationalbank—autrefois c’était contre les flibustiers qu’on verrouillait ainsi. Plusieurs fois, le sang a coulé dans les rues ; ville de proue comme Panama, elle a subi le sac, même si on ne l’a jamais brûlée, elle, comme Frederiksted, à Santa Cruz, la voisine.

Parmi ces récits, celui de Tancrède-le-Noir. Dahoméen, dit la tradition. Il aurait vécu là même, dans une de ces cages, sous ma maison. Étrangeté : réfugié d’Haïti, tout noir, africain pur sang. À St. Thomas, à l’époque de Dessalines, Toussaint, Christophe—Christophe, roi noir du Nord, son citadelle invraisemblable perchée derrière le Cap—des Blancs ont fui Haiti par grappes. Christophe, tyran mémorable, mais le seul peut-être à avoir fait des millions avec le « travail libre » de ses frères noirs.

Tancrède avait, dit-on, courroucé Christophe : malheur absolu. Pourtant, contrairement à d’autres, il avait échappé au bourreau du roi, celui qui se vantait de trancher net sans tacher le col.

Par un enchaînement d’astuces, planqué dans une cale qui empestait le rat, sur une goélette du XIXe, sous des peaux de chèvre ou des ballots de morue sèche, Tancrède s’est faufilé jusqu’au refuge danois de St. Thomas. Ici, il est tombé vite dans l’endettement sans issue—guerrier, fils d’un peuple guerrier, pas marchand. Il a fini propriété de Julius Mohrs, et c’est là que l’hôtel entre en scène : on a logé Tancrède, pour sûreté, dans une de ces cages sous ma maison.

Il s’est échappé—âme trop raide pour courber l’échine—et a gagné St. Jan, l’île d’à côté. Là, on le retrouve « travailleur libre » dans les cannes d’Erasmus Espersen. Lors de l’Insurrection de 1833, il mène les siens contre les lois du gouverneur Gardelin. Puis, empoigné vivant—par des troupes françaises venues de la Martinique pour aider les Danois à casser la révolte, ou des Espagnols de Porto Rico—grave erreur de sa part—on le ramène enchaîné à St. Thomas, et on le tue, par la torture.

La sentence tombe à la Haute Cour coloniale danoise, siégeant dans ses murs—l’hôtel—sous l’œil du juge de Gardelin.

On lui a coupé les mains, l’une par jour. On lui a broyé les pieds—après « trois pincées avec un fer rouge »—, punition achevée à la barre de fer par Achilles Mendoza, bourreau, esclave noir. Le fer a cassé ses tibias comme des branches. « Pincé », mutilé, pour l’exemple : on l’avait pris les armes à la main, insurgé, et Gardelin, dont le nom reste maudit chez les Noirs, voulait marquer.

À l’ultime souffle, Tancrède a maudit. Mendoza. Julius Mohrs. Le gouverneur Gardelin. On a jeté son corps fracassé dans la chaux vive, cour du fort, avec sa main gauche, restée cramponnée au barreau du chevalet—on n’a pas pu l’en détacher. Mendoza a cassé le bois, main accrochée, et tout a filé dans la fosse. L’autre main, coupée la veille, disparue ; personne n’a cherché. À l’époque, ce genre de « curiosité » trouvait vite un amateur dans la foule.

Quatre mois plus tard, on retrouve Julius Mohrs étranglé dans son lit. La cravache n’a sorti aucun mot des domestiques. Personne n’a jamais su qui avait fait le coup. Mohrs, comme Gardelin, passait pour un maître dur.

Achilles Mendoza est mort « d’une crise » en 1835, dehors, dans la cour de l’hôtel, à deux pas des portes des cages. Beaucoup ont vu sa chute, même de nuit—la lune caribéenne, à sa pleine, sur laquelle j’ai lu, moi, tant il y a de lumière. À Santa Cruz comme ici, les nuits de pleine lune ont longtemps permis d’économiser les réverbères ; on fait encore pareil.

Certains Noirs, d’abord, ont déclaré que Mendoza s’était étranglé lui-même. Idée absurde née du geste : ses deux mains étaient déjà à sa gorge avant la chute, bave aux lèvres, haletant, et on les a retrouvées serrées, muscles noués, rien à faire, quand on a ramassé le corps et l’a roulé pour l’enterrement à la première heure.

Évidemment, tous ceux qui se souvenaient de Tancrède-le-Noir—de sa parole, de sa magie autant que de lui—ont conclu qu’il avait achevé sa vengeance depuis l’au-delà. Peut-être Mohrs aussi…

Les Danois ont balayé tout ça d’un rire poli. Ça n’a pas fait bouger d’un millimètre la croyance noire. Quashee n’était qu’à une génération de l’Afrique, où ce sont des choses ordinaires. Les pratiques, des gris-gris à la nécromancie, le Vaudou mortel au « dent d’un mort » pour la veine au jeu, tout ça est venu par Carthagène et d’autres routes, sinueuses, directes, depuis la Côte de l’Or, le Dahomey, l’Achanty, le golfe du Bénin—de Dakar au Congo—puis s’est assis ici, aux Antilles. Et Quashee, aujourd’hui chrétien de toute couleur, passé par lycée ou fac, plus nombreux que jamais, a dépassé en nombre ses anciens maîtres blancs. Les Blancs ne commandent plus. Ils vivent avec, sous la même lune, le même soleil, à l’ombre des tamariniers, dans l’éclat qui brûle l’œil des hibiscus, le magenta violent des bougainvillées.

Gardelin a regagné le Danemark tout de suite après la Guerre des Esclaves de 1833, où, à lire les archives, il est mort au lit, plein d’années et d’honneurs.

Mes cousines sont retournées sur le continent. Elles ont quitté l’île autour du 10 février. Stephen et moi, navrés, avons repris notre rythme, retour prévu mi-mai.

Un matin, quelques semaines après, Reynolds, le patron, m’interpelle.

— Vous avez entendu le boucan cette nuit, enfin ce matin tôt ?

— Non, dis-je. Quoi ? Si ça s’est passé dehors, peut-être. Mais dedans, depuis ma maison, on n’entend rien.

— C’était dedans, dit Reynolds, donc non. Les domestiques en parlent encore—pour eux, c’est la Jumbee de la 4 qui recommence. Au fait, vos cousines étaient dans cette chambre. Elles vous ont dit quelque chose ?

— Oui, maintenant que vous le dites. Suzanne m’a parlé de coups frappés à leur porte, vers quatre heures. Plus d’une fois, je crois. Elles se sont dit que c’était un « appel » très matinal, qu’on se trompait de porte. Elles n’ont pas insisté. Qu’est-ce que c’est que cette « Jumbee de la 4 » ? Je ne la connaissais pas, celle-là.

Une Jumbee, c’est un fantôme ouest-indien. Dans les îles françaises, on dit zombi. Mille variantes—je ne détaille pas—mais un trait : c’est toujours noir. Les Blancs ne « marchent » pas après la mort, paraît-il, quoique j’aie connu trois planteurs que l’on disait loups-garous. Chez les Noirs des Antilles, il y a tout, du porte-bonheur au nécromant, le Vaudou violent, la dent de mort pour la chance. Jumbee, c’est l’ombre en général. Qu’une chambre de l’hôtel ait la sienne ne m’étonne pas. Ma surprise, c’est de ne pas l’avoir appris plus tôt. Et désormais je repensais à Marie, à Suzanne.

— Racontez, dis-je.

Reynolds sourit. Homme instruit, il connaît ses îles.

— Là, c’est du flou, dit-il. On dit qu’il y a « toujours eu une Jumbee » liée à cette chambre. Ce matin, on a eu un touriste, Ledwith, juste de passage—il venait de Porto Rico sur la Catherine, reparti ce matin sur la Dominica, « down the islands ». Il est rentré tard de soirée. Plus moyen de dormir : on frappait à sa porte. Il a crié, rien. Les coups ont continué, il s’est fâché. Il a saisi la cruche en terre sur la table de nuit, lancé, plein centre du loquet ; la cruche a éclaté. Puis, furieux, il a ouvert, personne. Il a décidé qu’on se moquait de lui. Absurd, l’homme ne connaissait personne. Il a tempêté dans la salle de bal, réveillé les Gilbertson et Mrs Peck—leurs chambres donnent là—, fini par me réveiller. Je l’ai calmé. Plus de coups ensuite. J’ai craint que ça vous ait dérangés, vous et Stephen. Content que non. On n’a pas ces bruits d’ordinaire.

— Hm, fis-je. Eh bien !

Je pensais à Ledwith. Parti déjà.

Intrigué désormais—cet incident, plus le souvenir flou de mes cousines. Je n’avais presque rien, mais assez pour me mettre la Jumbee de la 4 en tête.

Plus rien pendant un temps. Puis, quand « ça » a repris, j’étais dans la 4 moi-même. Voilà comment.

Une famille américaine, les Barnes, installés ici—lui, je crois, petit fonctionnaire aux travaux publics ou à l’agriculture—laissa tomber leur bail et décida d’entrer à l’hôtel au mois, pour la paix. Deux enfants, madame lasse des corvées. Mauvais personnel, ici c’est toujours lourd quand il est mauvais. Une des maisons de l’hôtel leur allait. L’autre, louée à l’année au directeur de l’instruction et sa famille, des Américains charmants.

C’était le premier mai, et comme Stephen et moi devions embarquer le douze, je propose à Reynolds de céder notre maison aux Barnes et de nous loger quinze jours dans une double. Il nous donne la 4, sans doute la mieux, libre par chance.

La première nuit, je rentre tard. J’étais allé avec le colonel des marines et sa femme accueillir un navire : Major Upton revenait d’un mois de congé. Deux jours plus tôt, un câble avait appris au colonel la mort soudaine de Mrs Upton, en Virginie. Nous ignorions si Upton l’avait appris à bord par fil sans fil—on pensait que non. Le navire annoncé à 1 h a accosté après 2 h. Upton avait reçu le message. Nous avons fait au mieux pour l’accueil. Je rentre vers 3 h 30.

J’entre par la porte latérale, toujours ouverte, traverse la salle de bal sur la pointe, ouvre doucement la 4. La lune, en nappe, inonde la pièce par les jalousies entrouvertes. À travers la moustiquaire de son baldaquin, on devine Stephen, silhouette immobile. Je me déshabille sans bruit, pour ne pas le réveiller. Mes vêtements blancs dans le sac de lavage, les chaussures boisées, tout rangé—je suis maniaque—quand, à une minute des quatre heures, dans mon dos, sur la porte donnant sur la salle, un net, sec : toc-toc-toc. Impossible à confondre. J’étais à moins d’un mètre. Je ne mens pas : la peur, celle qui grimpe la colonne comme une eau froide, je l’ai sentie ; ces fourmillements aux racines des cheveux, comme si ça se dressait.

Mais si je suis vieille fille sur mes affaires et trop scrupuleux dans mes récits, personne n’aura le droit de me traiter de lâche.

Un pas, j’ouvre. Et—que Dieu m’en soit témoin—au moment même où ma main tourne le petit bouton de laiton, les derniers coups—car l’appel se répétait, comme l’avait dit Ledwith—tombent, à trois doigts de ma paume, de l’autre côté.

La salle de bal est vide, blanche, immobile. Rien ne bouge. Tout est visible, la lune—pleine il y a deux nuits—déverse le jour sur la galerie aux neuf arches maures qui encadre la rade.

Rien. Absolument rien à voir ni à entendre. Je jette un œil vers le mur où s’ouvre la 4. Quoi, là ? Le cœur saute, puis cogne. Une chose, une ombre plus dense que les autres, grand Noir épaissi dans la nuit, glisse contre le mur vers le passage—rideau—qui mène à l’entrée.

À peine le temps de voir que déjà ça se dissout. Puis un bruit sourd, mat, du côté où j’avais cru l’apercevoir filer.

Je scrute, le cœur tambour. Là, sur le sol, filant vite dans la même direction, démarche oblique, comme un crabe, mais sans un bruit, une chose de la taille d’une balle.

Pieds nus, pyjama de soie fine, mais je pars—sans arme—derrière. J’ai pensé : la plus grosse tarentule que j’aie vue, ici ou ailleurs. Ce n’était pas un crabe : sa façon de courir y faisait penser, compacte, latérale, mais un crabe, sur ce plancher dur, on l’entendrait cliquer. Ici, rien. Velours.

Qu’est-ce que j’en ferais si je l’attrapais ? Instinct, seulement. Je gagne sur elle. Elle se glisse sous le rideau, disparaît dans le couloir de palier. En passant le rideau, je vois bien : impossible à coincer. Trop de cachettes. Les grandes portes d’entrée sont closes en bas. La cage d’escalier, poix noire.

Je rebrousse, referme doucement la 4, et me coule dans mon baldaquin. Bord la moustiquaire. Je dors aussitôt, ne me réveille qu’à 9 h 30. Stephen, parfait, a compris ; il s’est levé sans bruit, a fait monter mon petit-déjeuner.

C’était samedi—pas de leçons. Journée prise à la machine ; j’étais lancé dans un texte qu’il me fallait boucler pour le courrier de New York via Porto Rico. Petite sieste en compensation. Décidé : lever pour l’office de 5 h dimanche—je hais cela en secret, mais ça me donnerait un vrai départ. On s’est couchés tôt, vers 9 h 30, Stephen de retour du cinéma à la base.

Je devais être plus fatigué que je ne croyais. Un sommeil de pierre. Combat avec le réveil à 4 h 15. À l’heure à l’église, retour juste avant six. Aube à peine ouverte quand j’entre par le côté, monte l’escalier.

Le long de la salle encore grise, la tarentule—ou quoi—revient, même démarche, longeant la plinthe, vers moi cette fois. Elle rentrait, pensais-je, de la cache où je l’avais chassée.

J’avais à la main un bâton de marche, bois de wattle noir, souple, taillé à Estate Ham’s Bay, à Santa Cruz. Je presse le pas. L’aube blanchit, je vois ce qui n’allait pas : c’est une bête mutilée. Pas un crabe. Une araignée sur cinq ou six pattes, pas huit. D’où ce côté crabe.

Elle arrive près de la 4. J’accélère—la porte est entrebâillée—je ne veux pas de cette horreur dans la chambre de Stephen. Je frappe, net, elle esquive et se glisse sous le grand conque qui cale la porte.

Des conques, ici, servent à tout. Aux Bahamas, on mange la chair. Parfois, elles donnent des « perles ». On voit les coquilles partout—bordures d’allées, cimetières, rangées dans le ciment comme briques roses. Au Grand Hotel, chaque porte a son conque. Le nôtre, très vieux, peint brun foncé pour résister à l’air salin.

J’approche avec prudence. La piqûre des tarentules d’ici n’est presque jamais mortelle, mais elle vous colle l’hôpital pour quelques jours, et celle-ci était la plus grosse que j’aie vue. Je glisse l’extrémité du bâton sous le bord, renverse. Plus d’araignée. Elle s’était glissée dedans. Un conque a de la place. Je me décide : je ne veux pas d’un tel pensionnaire. Je bourre vite l’ouverture triangulaire avec une bonne boule de papier—un supplément dominical de New York d’il y a une semaine, ramassé au milieu de la salle—, c’est risqué, la tarentule est batailleuse, mais ça tient. Puis je sors le coquillage sur la galerie dallée.

Là, ça y voit. Je lève le conque et le brise d’un coup au sol.

Ce que j’attendais : des éclats partout, du gros au poudreux. Je me tiens prêt, wattle levé, pour écraser la bête au saut. Surprise : rien ne sort.

Je me penche. Parmi les gros morceaux, l’un a une forme qui me heurte, un dessin qui fait signe, tout rose sale comme la nacre. Je le retourne au bout du bâton.

C’était une main de Noir. Paume vers le haut, rose d’abord—la paume, chez les plus noirs, est rose, comme la plante des pieds. Mais le dos, cet ongle, le poignet, c’était sans erreur. Une main tranchée, qui avait appartenu à un Noir sans mélange. Le nom s’est planté en moi : Tancrède. N’appelait-on pas « Tancrède-le-Noir »—plus noir que noir ? La vieille histoire, la noirceur de cette relique, et la conclusion s’est imposée, folle, inouïe : la main de Tancrède-le-Noir—ou du moins la main d’un Noir très noir—était là, sous mes yeux, au milieu des débris d’un conque.

Je respire, me baisse, la prends. Sèche et dure comme du conque, étonnamment lourde. Je la tourne, l’examine. Personne encore debout, même la cuisine silencieuse.

Je glisse la main dans la poche de ma veste de drill et rentre dans la 4. Je la pose sur la table au marbre du centre, la regarde. Stephen, je l’ai vu d’un coup, n’était plus là. Il avait filé à la douche.

À peine le temps de la fixer qu’une idée, invraisemblable mais obstinée, s’incruste. Quelque chose à cinq ou six « pattes » avait couru sous le conque. Rien d’autre n’est sorti quand j’ai brisé. Ces faits-là, je les ai vus. Pas des on-dit. Pas une fable de Quashee.

J’entends des pas feutrés, sandales. La main retourne à la poche quand Stephen entre, ruisselant.

— Bonjour, cousin Gerald. Levé tôt, on dirait. J’ai entendu l’alarme, moi j’ai replongé.

— Oui, dis-je. Beaucoup de travail.

— Je t’aurais accompagné, reprend Stephen en s’habillant ; je file au service de six si je peux.

Il s’habille vite, me lance un mot, et court—l’église anglaise est à deux pas.

Je me lève, traverse la salle en biais, et entre dans le bureau de Reynolds, à l’ouest. J’ai une idée. Vérifier, ou enterrer. Je tire du bas d’une bibliothèque les trois gros registres, cuir fauve, de l’Hôtel du Commerce. Je veux—si la numérotation n’a pas changé—savoir qui occupait la 4 à l’époque du procès et de la malédiction. D’instinct, le point clé.

Et je tombe des nues en voyant, brunie, frisottée, l’écriture faire surface.

De 1832 à 1834 inclus, la chambre 4, Hôtel du Commerce, Raoul Patit, propriétaire, était occupée par un certain Hans de Groot. Le juge de la Haute Cour. Celui qui a condamné Tancrède à l’amputation, au « pincement », au chevalet.

J’avais mon explication.

Si c’était un roman, je raconterais que j’ai demandé la permission d’aller rendre la main à la fosse de chaux de Tancrède. Je déroulerais la recherche d’archives, la localisation de la fosse, la main qui s’échappe, me traque, la chance, le feu purificateur, etc.

Mais ce n’est pas un roman—et je n’embellis pas.

Ce que j’ai fait : filer à la cuisine. Lucinda, large, découpait le bacon. Deux aides noires pressaient les oranges.

— Bonjour, Lucinda, le feu est parti ?

— Mornin’, Massa Canevin, sah, feu bien chaud, sah. Vou’ voulez cuisiner quelque chose, sah ?

Un rire des deux filles. Je souris.

— Je veux seulement brûler quelque chose.

Je m’avance, soulève un rond de fonte, et laisse tomber la chose—cette horreur momifiée—au cœur du lit de braises rouge cerise.

Elle s’est tordue—comme si c’était vivant, protestant. Une odeur mince, cuir très ancien. En quelques minutes, la peau sèche, l’os calciné ne sont plus que braises informes.

Je remets le rond, et, pour compenser la curiosité de Lucinda, je lui laisse un billet brun de cinq francs—c’est encore la monnaie de la banque danoise, et elle a cours ici.

— Merci, sah, God bless you, Massa Canevin, sah, souffle Lucinda.

Je sors, assez sûr que la Jumbee de la 4 ne réveillera plus personne à quatre heures—ni à aucune autre—, et que l’éternité a enfin repris Tancrède-le-Noir, homme tenace, qui, disait-on, tenait parole.

C’est vrai, je l’ai dit d’entrée : Tancrède n’a pas maudit Hans de Groot, et Gardelin est rentré mourir au Danemark—hors de portée de ce qui est arrivé à Achilles Mendoza et Julius Mohrs. Peut-être que l’ombre tenace de Tancrède, limitée dans son pouvoir—canalisée par cette main coupée—ne pouvait agir que sur l’île où il était mort. Je n’en sais rien. Il y a des règles, presque, à ces affaires-là—des règles auxquelles Quashee croit comme à l’évangile.

Mais depuis ce matin-là, moi, Gerald Canevin, qui prétends dire vrai, je n’ai plus jamais vu une grosse araignée sans un frisson dedans. Je crois savoir ce que c’est, la peur des araignées.

Parce que j’ai vu cette chose courir dans la salle de bal comme une araignée mutilée—je l’ai vue filer sous le conque. Et elle n’est pas sortie comme elle y est entrée.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

traductions

The Challenge From Beyond -L’épreuve des confins

En 1935, le rédacteur en chef de Fantasy Magazine convia cinq figures majeures de la science-fiction et cinq plumes tout aussi illustres de la fantasy à composer deux récits collectifs, écrits en relais, tous deux baptisés The Challenge From Beyond. Pour la version « fantastique », on trouve C.L. Moore, A. Merritt, H.P. Lovecraft, Robert E. Howard et Frank Belknap Long. La déclinaison « science-fiction » réunit Stanley G. Weinbaum, Donald Wandrei, Edward E. (alias « Doc ») Smith, Harl Vincent et Murray Leinster. Dans le texte qui suit, le nom de l’auteur figure entre parenthèses à l’entame de chaque section. texte original (traduction personnelle) L'épreuve des confins [C. L. MOORE] George Campbell entrouvrit, dans le noir, des yeux noyés de sommeil. Il resta là, immobile, à guetter par l’ouverture de toile la pâleur d’août, jusqu’à ce que monte, lentement, la seule question : qu’est-ce qui l’avait tiré de sa nuit ? Dans l’air vif, tranchant, des bois canadiens flottait un narcotique plus sûr que toutes les drogues. Campbell s’abandonna, sans bouger, se laissant couler vers la lisière du sommeil, goûtant cette fatigue exquise, cette lourdeur neuve de muscles tendus puis relâchés, fondus dans un bien-être parfait. Après tout, n’était-ce pas là le vrai luxe des vacances ? Le repos, enfin, après l’effort — dans la nuit limpide, saturée de résine et de silence. Luxueusement, alors que son esprit glissait vers l’oubli, il se le répétait : trois mois de liberté. Trois mois sans villes, sans routine, sans l’université ni ses étudiants au front muré, trois mois sans la géologie assénée comme du plomb dans leurs oreilles fermées. Trois mois de— La torpeur se rompit d’un coup. Dehors, un crissement brutal — fer-blanc contre fer-blanc — éventra le silence. George bondit, saisit sa lampe, éclata de rire et la reposa. Dans le clair-obscur, il distingua, parmi ses boîtes culbutées, la silhouette furtive d’une petite bête nocturne. Il allongea le bras, tâtonna vers l’entrée, ses doigts se refermèrent sur une pierre — il arma le geste. Mais le geste se figea. Ce n’était pas une pierre. C’était autre chose. Carré, lisse comme du cristal, manifestement façonné, les arêtes émoussées jusqu’à la rondeur. L’étrangeté sous ses doigts le glaça ; il reprit la lampe, projeta le faisceau. La somnolence s’évapora. Dans sa main, un cube clair comme du cristal de roche. Du quartz, oui — mais pas la forme hexagonale. On l’avait tiré, par un procédé inconnu, en cube parfait, quatre pouces de côté, chaque face usée jusqu’à l’arrondi. Le cristal, si dur, poli à force de siècles, approchait la sphère. Des ères d’usure avaient coulé sur cet objet transparent. Et, plus troublant encore : au cœur, enfoui dans la masse, un disque minuscule, de matière pâle, innommée, gravée de signes profonds. Des coins, des entailles, ombre de cunéiforme. Campbell fronça les sourcils, se pencha. Comment une telle chose avait-elle pu s’incruster dans du cristal pur ? Un souvenir le traversa : les légendes qui disaient le quartz glace figée à jamais. Glace — et cunéiforme — oui, écriture née chez les Sumériens, venus du nord s’installer aux origines dans la vallée mésopotamienne… Puis le bon sens revint et il rit. Le quartz datait des premiers âges, quand la Terre n’était que feu et roche. La glace n’apparaîtrait que des millions d’années plus tard. Et pourtant — ces signes. D’homme, sans doute, quoique étrangers, sinon par ce vague air cunéiforme. À moins… qu’au Paléozoïque des êtres n’aient déjà possédé l’écriture ? Qu’ils aient gravé ces coins cryptés sur ce disque scellé ? Ou bien… cette chose était-elle tombée du ciel, météore incrusté dans une Terre en fusion ? Il s’arrêta net, les oreilles en feu devant la démesure de son imagination. Silence, solitude, et ce cube étrange conjuraient contre son bon sens. Il haussa les épaules, posa l’objet au bord de la paillasse, éteignit la lampe. Le matin, à tête claire, trancherait peut-être. Mais le sommeil refusa de revenir. Quand il coupa la lumière, il lui sembla que le cube brillait encore, d’une clarté qui résistait, une lueur obstinée avant de céder. Ses yeux abusés ? Peut-être. Comme si la lumière s’attardait, à regret, au fond énigmatique de la chose, un éclat persistant, à contre-cœur. Il resta longtemps ainsi, mal à l’aise. Les questions tournaient, repassaient, se cognaient dans son crâne. Ce cube, ce cristal jailli d’un passé sans âge — peut-être de l’aube même de l’histoire — pesait sur lui comme un défi. Un défi lancé à son sommeil, à sa raison, à la nuit canadienne. [A. MERRITT] Il resta étendu — des heures, lui sembla-t-il. C’était cette lumière tenace, cette lueur qui refusait de mourir, qui retenait son esprit. Comme si, au cœur du cube, quelque chose s’était éveillé, agité dans sa torpeur, soudain dressé — et braqué sur lui. Fantaisie pure. Il bougea, impatient, braqua sa lampe sur la montre : près d’une heure. Trois encore avant l’aube. Le faisceau tomba sur le cube tiède, s’y accrocha. Longues minutes. Puis il l’éteignit net, observa. Plus de doute. À mesure que ses yeux s’accoutumaient à la nuit, le cristal étrange luisait de minuscules éclairs fugitifs, comme des fils d’éclairs saphir, au plus profond. Ils vibraient au centre, jaillis du disque pâle aux marques inquiétantes. Et le disque lui-même paraissait enfler… les marques bouger, se tordre… le cube grandir… illusion des éclairs minuscules ? Un son vibra. Le fantôme même d’un son — comme les cordes d’une harpe pincées par des doigts fantomatiques. Il se pencha. Ça venait du cube… Un grincement, soudain, dans les broussailles. Une touffe de corps qui s’éparpillent. Un cri étranglé, aigu, comme d’un enfant en proie à la mort, vite étouffé. Tragédie furtive du sous-bois : chasseur, proie. Il s’approcha, ne vit rien. Éteignit de nouveau. Vers sa tente — à terre, un scintillement bleu pâle. Le cube. Il se baissa pour le ramasser, puis, obéissant à un avertissement obscur, retira la main. Et la lueur se mit à mourir. Les éclairs saphir, irréguliers, regagnaient le disque. Plus un son. Il resta assis, guettant la lumière : s’allumer, s’éteindre, faiblir, toujours. Il comprit alors : deux éléments déclenchaient le phénomène. Le rayon électrique. Et son attention fixée. Son esprit devait voyager avec le faisceau, se clouer au cœur du cube, si le battement devait croître, jusqu’à… quoi ? Un froid le traversa, comme au contact d’une étrangeté absolue. C’en était une, il le savait. Rien de terrestre. Rien de la vie terrestre. Il surmonta sa réticence, reprit le cube, l’emporta sous la toile. Ni chaud, ni froid ; sans son poids, il n’aurait pas su qu’il le tenait. Il le posa sur la table, détourna la lampe, referma le rabat. Puis il revint, tira la chaise, braqua le faisceau droit sur le cube, au cœur. Il y envoya sa volonté, sa concentration, toute, comme on pousse un courant. Regard et pensée rivés au disque. Comme à l’ordre, les éclairs saphir jaillirent. Ils fusèrent du disque dans le cristal, refluèrent, baignèrent disque et marques. Celles-ci se mirent à changer, à se déplacer, avancer, reculer dans l’azur battant. Ce n’était plus du cunéiforme. C’étaient des choses. Des objets. Il entendit la musique — harpe pincée. Le son montait, plus fort, plus fort, jusqu’à faire vibrer le cube entier. Les parois fondaient, devenaient brume — brouillard de diamants. Et le disque croissait, ses formes glissaient, se divisaient, se multipliaient, comme si une porte s’ouvrait et qu’une foule de fantômes s’y engouffrait. La pulsation bleue enflait. Un sursaut de panique. Il voulut rompre, retirer son regard, sa volonté — laissa choir le faisceau. Le cube n’avait plus besoin du rayon. Et lui ne pouvait plus se retirer… ne pouvait plus ? C’était lui, à présent, qu’on aspirait — happé dans ce disque devenu globe, au dedans duquel des formes innommables dansaient sur une musique qui baignait tout d’un éclat constant. Il n’y avait plus de tente. Seulement un rideau immense de brume étincelante derrière lequel brillait le globe. Il se sentit happé à travers cette brume, aspiré comme par un vent colossal, droit vers le globe. [H. P. LOVECRAFT] À mesure que la clarté brouillée des soleils saphir s’intensifiait, les contours du globe ondulaient, se dissolvaient dans un chaos mouvant. Sa pâleur, sa musique, son mouvement se mêlaient à la brume qui l’avalait, la blanchissant d’un acier spectral, la faisant battre comme une marée. Les soleils saphir, eux aussi, se perdaient, se fondaient dans l’infini gris d’une pulsation sans forme. Et la vitesse — en avant, vers l’ailleurs — atteignait des sommets insoutenables, cosmiques. Toute échelle humaine pulvérisée. Campbell savait : un tel vol, dans la chair, eût été mort instantané. Mais ici, dans ce cauchemar hypnotique, l’impression visuelle d’une accélération météorique paralysait sa pensée. Sans repères dans le vide gris, il avait pourtant la certitude de dépasser la lumière. Sa conscience céda — un noir miséricordieux engloutit tout. Et soudain, au milieu d’une opacité sans couture, les pensées revinrent. Impossible de dire : instants, années, éternités. Tout ce qu’il savait, c’est qu’il reposait, sans douleur. L’absence de sensation physique dominait tout, rendait même le noir plus fluide. Il n’était plus un corps privé de sens : il était intelligence nue, désincarnée. Il pensait avec une rapidité, une acuité presque inhumaines — sans rien comprendre à l’endroit où il se trouvait. Un instinct le traversa : il n’était pas dans sa tente. Pas de lit, pas de mains pour palper couvertures, toile, lampe. Pas de froid. Pas de fente de toile laissant filtrer la pâle nuit. Quelque chose clochait — atrocement. Il recula mentalement, revit le cube fluorescent, l’engrenage qui avait suivi. Il avait su qu’il basculait trop loin, incapable de se reprendre. À la fin, une peur panique avait surgi — plus profonde que l’effroi du vol démoniaque. Elle venait d’un éclair, d’une mémoire lointaine. Comme si des cellules enfouies avaient reconnu dans le cube une familiarité — mais une familiarité trempée de terreur. Peu à peu, cela remonta. Autrefois, dans ses lectures de géologie, il avait croisé les Eltdown Shards, fragments d’argile douteux, exhumés du sud de l’Angleterre, trente ans plus tôt, dans des strates précarbonifères. Formes et marques si étranges que certains avaient osé l’hypothèse artificielle, brodant extravagances sur leur origine. Ce qui était sûr : ils venaient d’un temps où l’homme n’existait pas. Et leurs figures déconcertaient jusqu’à l’horreur. Et ce n’était pas dans un traité scientifique qu’il avait vu mention d’un globe de cristal enfermant un disque. Mais dans un opuscule occulte, délirant, publié en 1912 par un ecclésiastique du Sussex, Arthur Brooke Winters-Hall. Celui-ci prétendait reconnaître dans les Shards certains « hiéroglyphes préhumains » transmis ésotériquement par des cercles mystiques. À ses frais, il avait publié une « traduction » des inscriptions. Et dans cette traduction figurait un récit supposé préhumain, contenant l’épouvantable référence : le cube. Ce récit disait qu’un ordre puissant d’êtres vermiformes avait peuplé un monde, puis d’innombrables mondes, dans une galaxie étrangère. Leur science, leur maîtrise des forces dépassait toute imagination terrestre. Très tôt, ils avaient conquis l’art du voyage interstellaire, colonisé toutes les planètes viables, exterminé les races croisées. Mais au-delà de leur galaxie — qui n’était pas la nôtre — ils ne pouvaient pas voyager en personne. Dans leur quête de savoir total, ils avaient trouvé comment franchir les gouffres transgalactiques par l’esprit. Ils avaient forgé des objets : cubes d’un cristal inconnu, chargés d’énergie, renfermant des talismans hypnotiques, clos dans des enveloppes sphériques résistantes au vide. Ces enveloppes pouvaient être projetées hors de leur univers, attirées seulement par la matière froide. Les frictions atmosphériques brûlaient la gaine, laissant le cube nu, prêt à être découvert. Par nature, il attirait. Joint à la lumière, il s’activait. L’esprit qui le fixait était happé par le disque, filé le long d’un courant obscur jusqu’à la planète d’origine des vers. Là, une machine recevait l’esprit, le suspendait, sans corps, sans sens, jusqu’à examen par un membre de la race. Alors se produisait l’échange : l’esprit vidé, remplacé par celui de l’interrogateur. Et ce dernier, via le cube, traversait l’espace pour animer le corps étranger du captif, l’explorer de l’intérieur. Quand l’exploration se terminait, l’aventurier reprenait le cube pour rentrer. Parfois, l’esprit prisonnier retrouvait son monde. Parfois, non. Car les vers n’étaient pas toujours cléments. Une espèce prometteuse détectée — et l’on capturait par milliers, détruisant, éradiquant les civilisations. D’autres fois encore, des cohortes s’installaient à demeure sur la planète étrangère, détruisant tout, habitant des corps nouveaux. Mais sans jamais recréer leur civilisation-mère : il manquait toujours quelque élément. Les cubes, par exemple, ne pouvaient être forgés que chez eux. Sur l’infinité des cubes lancés, seuls quelques-uns touchaient un monde habité. Trois seulement, disait le récit, étaient tombés dans notre univers. L’un, il y a deux mille milliards d’années, sur une planète proche du bord galactique. Un autre, il y a trois milliards d’années, près du centre. Le troisième — le seul à atteindre notre système — avait frappé la Terre il y a cent cinquante millions d’années. Et c’est sur ce dernier que la traduction de Winters-Hall insistait. À cette époque, régnait sur Terre une immense espèce conique, plus avancée que tout ce qui avait précédé ou suivi. Ces êtres, si développés, envoyaient déjà leurs esprits explorer espace et temps. Quand le cube tomba, certains individus en furent altérés, mentalement déplacés. Les dirigeants comprirent qu’ils hébergeaient des intrus et les détruisirent. Ils avaient déjà connu pires translations. Par exploration mentale, ils reconnurent la nature du cube, le dissimulèrent, le gardèrent comme menace et relique. Ils ne voulaient pas détruire un objet si riche en promesses. De temps à autre, un téméraire y goûtait — mais chaque cas était traqué, réglé. Effet collatéral : la race des vers, par ses exilés, apprit le sort de ses explorateurs, conçut pour la Terre une haine brûlante. Elle eût voulu la dépeupler. Elle lança d’autres cubes à l’aveugle, espérant en frapper des zones non gardées. En vain. Les êtres coniques gardèrent le cube unique dans un sanctuaire, relique et base d’expériences. Jusqu’à ce que la guerre, la chute de leur grande cité polaire, le perde dans le chaos. Et quand, cinquante millions d’années plus tard, ils envoyèrent leurs esprits dans un futur infini pour fuir un péril sans nom, nul ne savait ce qu’était devenu le cube. Voilà ce que racontaient les Shards d’Eltdown. Et voilà ce qui glaçait Campbell : la précision de la description. Dimensions, consistance, disque hélioglyphe, effets hypnotiques — tout y était. À ruminer dans le noir, il en vint à se demander si son aventure, et lui-même, n’étaient pas le produit d’un vieux cauchemar, remonté de sa mémoire après lecture de cet opuscule charlatanesque. Et si c’était un cauchemar, il persistait — car son état, sans corps, n’avait rien de normal. Il ne savait pas combien de temps dura ce ressassement. Ici, durée et mesure n’avaient plus sens. Cela lui sembla l’éternité, quand survint l’interruption. Une sensation, mentale plutôt que physique. Ses pensées balayées, aspirées hors de lui, tumulte et chaos. Tout déborda. Ses souvenirs, son passé, ses traditions, ses rêves, ses idées, ses intuitions, jaillirent d’un coup, à une vitesse, une profusion vertigineuses. La parade devint cataracte, vortex. Aussi horrible que le vol sous le cube. Et il sombra, de nouveau, dans l’oubli. Un autre vide. Puis, lentement, des sensations : lumière saphir, grondement lointain. Pression d’un sol sous lui — posture déconcertante. Impossible de concilier la sensation avec un corps humain. Il tenta de bouger les bras — échec : seulement de petites saccades nerveuses. Il voulut ouvrir les yeux — aucun mécanisme ne répondit. La lumière saphir, diffuse, sans foyer. Puis, peu à peu, des images — curieuses, hésitantes. Pas les limites habituelles de la vue, mais une perception nouvelle. Campbell pensa : cauchemar, encore. Il se trouvait dans une salle vaste. Hauteur moyenne, surface énorme. Quatre côtés visibles à la fois. Hautes fentes, portes et fenêtres à la fois. Des piédestaux bas, aucun meuble « normal ». Par les fentes, des coulées de lumière saphir ; au-dehors, des bâtiments cubiques, groupés. Sur les parois, entre les fentes, des marques étranges. Il comprit soudain pourquoi elles l’angoissaient : elles répétaient les hiéroglyphes du disque. Mais le vrai cauchemar, c’était la créature. Rien d’humain, rien de terrestre. Un ver gigantesque, mille-pattes gris pâle, haut comme un homme, deux fois plus long. Tête en disque, frangée de cils autour d’un orifice violet. Corps dressé sur les pattes arrière, les deux paires de devant servant de bras. Un peigne violet courait le long de l’échine. Une queue membraneuse en éventail clôturait l’ensemble. Autour du cou, un collier de pointes rouges cliquetait à chaque torsion. Vision délirante, cauchemar suprême. Et pourtant ce n’était pas elle qui l’écrasa dans l’inconscience. Mais un dernier contact, insoutenable : dans la boîte lustrée que portait le ver, Campbell aperçut, miroitant, ce qui aurait dû être son corps. Ce ne l’était pas. C’était la masse gris pâle d’un des mille-pattes. [ROBERT E. HOWARD & FRANK BELKNAP LONG] De ce dernier tourbillon, il émergea lucide. Il comprit. Sa conscience était enfermée dans le corps d’un natif monstrueux d’une planète étrangère — et, là-bas, quelque part à l’autre bout de l’univers, son propre corps abritait l’esprit du ver. Il repoussa l’horreur. Qu’était-ce, au fond ? D’un point de vue cosmique, quelle importance ? La vie, la conscience seules comptent. La forme — rien. Son corps n’était hideux que selon les critères terrestres. La peur, le dégoût — noyés sous l’excitation d’une aventure titanesque. Son ancien corps ? Une enveloppe. Un manteau qu’on jette à la mort. Sa vie d’avant ? Labeur, pauvreté, frustration, couvercle de règles et d’entraves. Qu’avait-il à regretter ? Ici, rien de moins. Peut-être plus. Son intuition le lui criait : bien plus. Il reconnut — avec cette lucidité qu’on n’atteint que quand tout a brûlé — qu’il n’avait aimé, dans son ancienne vie, que les plaisirs du corps. Et ceux-là, il les avait épuisés. Plus rien de neuf sur Terre. Mais ce corps étranger, lui, promettait des jouissances inédites, exotiques, effrayantes. Une exaltation sauvage enfla en lui. Il était un homme sans monde, libéré des conventions, des inhibitions de la Terre ou de cette planète. Hors de tout carcan. Un dieu. Il songea, ricanant, à son corps, là-bas, vaquant aux affaires de la société humaine — mais un monstre regardant par ses yeux, un ver pilotant la machine. Et nul ne s’en doutant. Qu’il ravage, qu’il tue, qu’il détruise. La Terre, ses races, ne signifiaient plus rien pour George Campbell. Il avait été l’un de ces milliards de zéros, ficelé par les lois, les usages, condamné à vivre et à mourir dans sa niche. D’un saut aveugle, il avait franchi la barrière. Ce n’était pas la mort. C’était une naissance. Une mentalité neuve, adulte, affranchie. La captivité sur Yekub ? Un détail. Yekub. Le nom surgit. Comme il sut le nom du corps qu’il habitait : Tothe. La mémoire de Tothe remuait dans son cerveau — ombre de savoir, instincts enfouis. Campbell, par sa conscience humaine, les happa, les traduisit : chemin vers la sécurité, la liberté, le pouvoir. Il ne vivrait pas Yekub en esclave. En roi. Comme les barbares, autrefois, s’asseyaient sur les trônes des empires. Alors seulement il regarda autour. Toujours étendu sur une sorte de divan, dans cette salle fantastique. Devant lui, un mille-pattes dressé, tenant un objet de métal poli, faisant cliqueter les pointes rouges de son cou. Campbell sut qu’il parlait — et, grâce aux processus imprimés par Tothe, il comprit, par bribes. C’était Yukth, maître suprême de la science. Mais Campbell n’écoutait pas. Il avait son plan. Désespéré, étranger à toute méthode de Yekub. Hors de portée de Yukth, qui ne se doutait de rien. Sur une table, un éclat de métal. Pour Yukth, un outil. Pour Campbell, une arme. L’esprit terrestre fournit l’idée — et lança le corps de Tothe dans un geste inconnu ici. Il saisit l’éclat, frappa, d’un coup de bas en haut. Yukth se cabra, se renversa, ses entrailles répandues au sol. Campbell bondit vers la porte. Sa vitesse — grisante. Première preuve des promesses physiques de ce corps. Il courut. Couloir torsadé, escalier vrillé, porte sculptée. Ses réflexes, guidés par les souvenirs de Tothe, le menaient. Jusqu’à une salle circulaire, sous un dôme inondé d’une lumière bleue livide. Au centre, une structure à étages, chacun d’une couleur vive. Au sommet, un cône violet. De son faîte s’élevait une brume bleue, qui rejoignait une sphère suspendue — luisante comme de l’ivoire translucide. Le dieu de Yekub. C’est ce que lui soufflaient les profondeurs de Tothe. Mais les raisons de cette vénération s’étaient perdues depuis un million d’années. Un prêtre-ver vermiforme se dressa, figé d’horreur. Campbell n’hésita pas : l’éclat trancha la vie. Sur ses pattes segmentées, il gravit l’autel en gradins. La sphère changeait déjà, la brume bleue s’épaississait. Mais Campbell n’avait plus peur. Il était ivre de puissance. Plus de superstition, ni d’ici ni de la Terre. Avec ce globe, il serait roi. Roi de Yekub. Il tendit la main. La sphère, d’ivoire, virait rouge. Rouge sang. [FRANK BELKNAP LONG] Le corps de George Campbell quitta la tente dans la pâleur d’août. Il avançait d’une démarche lente, hésitante, entre les troncs géants, sur le tapis d’aiguilles odorantes. L’air était vif, coupant. Le ciel, cuvette d’argent givré piquée d’étoiles, et, loin au nord, des gerbes d’aurore éventraient la nuit. La tête ballottait hideusement, d’un côté, de l’autre. De la bouche molle s’échappaient des filets d’écume ambrée que la brise dispersait. D’abord il marcha droit, presque homme. Puis, à mesure que la tente disparaissait derrière lui, la posture se déforma. Le torse se pencha, les membres se racourcirent. Là-bas, sur Yekub, la créature mille-pattes qu’il était devenu serrait un dieu rougeoyant et courait, frémissements d’insecte, à travers une salle irisée, franchissant les portails massifs vers l’éclat de soleils étrangers. Ici, sur Terre, dans l’ombre des arbres, le corps de Campbell suivait un destin de bête. De longs doigts griffus arrachaient des feuilles, tandis qu’il s’avançait vers une nappe d’eau scintillante. Là-bas, sur Yekub, il rampait entre des blocs cyclopéens, le long d’avenues de fougères, brandissant le dieu rond et rouge. Ici, dans les sous-bois, un cri rauque éclata. Des dents humaines s’enfoncèrent dans la fourrure souple d’une proie, déchirèrent la chair sombre. Un renard argent s’arc-bouta, planta ses crocs dans un poignet velu, le sang jaillit. Lentement, Campbell se redressa, la bouche maculée de rouge. Les bras pendants, balancés, il gagna l’eau. Là-bas, sur Yekub, la créature variforme ondulait dans la poussière scintillante, devant des milliers de vers prosternés. Une force sacrée rayonnait de son corps tressé. Il avançait vers un trône — empire d’esprit au-delà de toute souveraineté humaine. Ici, sur Terre, un trappeur fourbu, égaré toute la nuit, atteignit la rive au petit matin. Sur l’eau, quelque chose flottait. Il s’agenouilla, tira lentement la masse vers la boue. Là-bas, très loin, la créature brandissait le dieu rouge sous une voûte d’hypersoleils, trône flamboyant comme Cassiopée. Le dieu ardent consumait les scories animales, brûlait le corps de ver d’un feu blanc spirituel. Ici, sur Terre, le trappeur contempla — et l’horreur l’anéantit. Le visage noirci, velu, du noyé : bestial, simiesque. De sa bouche tordue s’écoulait un ichor noir. Alors la voix du dieu rouge parla : « Celui qui a cherché ton corps dans les abîmes du Temps habitera un logis sans réponse. Aucun rejeton de Yekub ne gouvernera jamais un corps humain. Sur toute la Terre, les vivants se déchirent, festoient de cruautés indicibles. Aucun esprit de ver ne dompte un corps d’homme quand ce corps aspire à l’oiseau, au corbeau. Seuls des esprits humains, forgés par dix mille générations, tiennent leurs instincts en laisse. Ton corps se détruira sur Terre, cherchant le sang de ses frères, l’eau où s’affaisser. Il finira par se nier lui-même. Car l’instinct de mort l’emporte, et il retournera à la boue d’où il vient. » Ainsi parla le dieu rond et rouge de Yekub, dans ce segment lointain du continuum, à George Campbell — tandis que lui, dépouillé de tout désir humain, s’asseyait sur un trône, gouvernait un empire de vers avec une sagesse, une bonté, une bienveillance qu’aucun homme, jamais, n’avait données à un empire d’hommes. FIN|couper{180}

traductions

A HORA DO DIABO / L’HEURE DU DIABLE