03 janvier 2023

John Gardner, dans son analyse, parle de frigidité lorsque l’auteur se refuse à creuser dans les émotions de ses personnages, à plonger au plus profond de lui-même. Il évite ainsi les descriptions authentiques, se contentant de détails bruts, déconnectés, comme une énumération sans âme. C’est un risque réel, celui de traiter un matériau sérieux avec une légèreté inadéquate, d’aborder les sujets avec une certaine superficialité. Pire encore, lorsque l’écrivain s’interpose entre ses personnages et le lecteur, se rendant visible là où il devrait s’effacer. Pour Gardner, il s’agit là d’une faute majeure, d’une négligence qui trahit un manque de sensibilité envers son propre sujet.

Cette idée m’invite à réfléchir plus profondément sur ma manière d’écrire. Sur le dosage nécessaire entre quantité et qualité. Peut-être que plus de sobriété, plus de concision, permettrait d’atteindre une justesse du propos, d’instaurer un équilibre entre profondeur émotionnelle et économie de mots. Travailler en amont, se poser les bonnes questions, pour que chaque mot ait un sens et une résonance.

Cependant, le mot "frigidité" provoque un certain malaise. Immanquablement, des images de femmes surgissent, réduites à cet unique défaut, une étiquette simpliste et injuste. Mais au fond, la même observation peut être faite sur les beaux parleurs, ces hommes, dont j’ai moi-même fait partie à une époque, qui se cachent derrière le verbe, transformant la parole, et l’écriture, en une forme d’auto-hypnose. Ce terme de frigidité prend ici tout son sens : un voile de mots qui dissimule plus qu’il ne révèle. L’effroi de découvrir que ce que l’on rejette le plus violemment est souvent ce que l’on incarne soi-même.

Le premier janvier commence dans un chaos familial. Une simple histoire de tablette qu’un enfant emporte jusque dans les toilettes déclenche une vague de cris. Mon épouse, sa grand-mère, hors d’elle, tandis que, debout depuis quatre heures pour écrire, je m’étais finalement recouché, espérant dormir jusqu’à neuf. Ce quotidien qui se mêle à l’écriture, un danger peut-être. Non pas celui de tout consigner comme je le faisais avant, mais celui de tout publier, d’exposer sans filtre. Cette publication quotidienne, en apparence anodine, se révèle être une forme de censure, m’empêchant d’explorer certains territoires plus sombres, plus abominables.

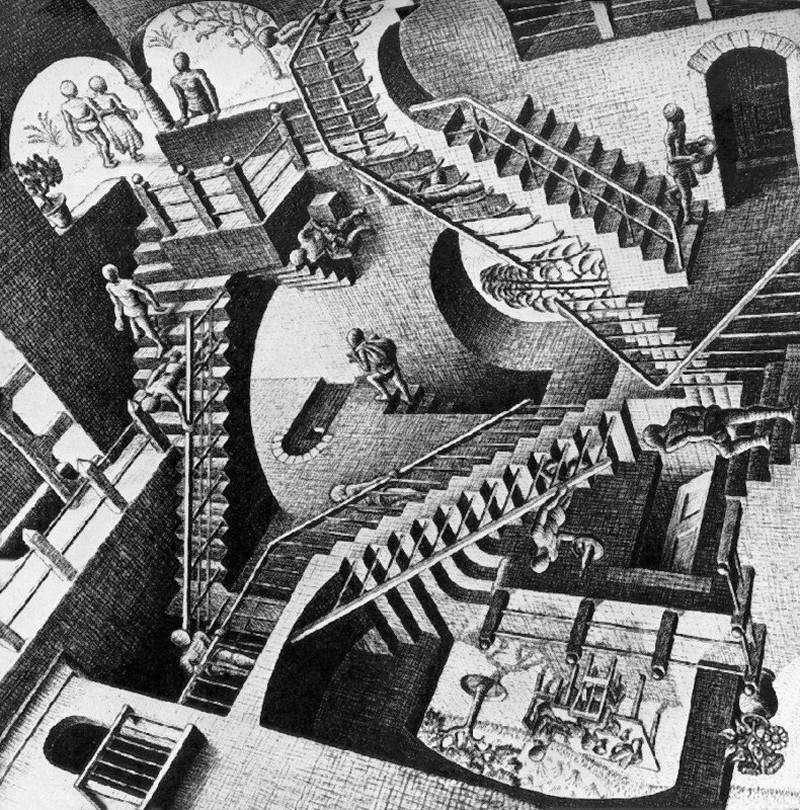

Pourtant, je continue d’écrire, dans l’ombre du blog, des choses plus sombres, plus terrifiantes. Cette écriture me procure une étrange détente, comparable à celle que l’on peut ressentir en lisant Lovecraft ou en contemplant un tableau de Munch ou Kokoschka. Il y a dans ces œuvres une quête d’équilibre à travers le déséquilibre, une tension constante, comme en peinture, où l’asymétrie est souvent source d’harmonie.

Le vertige de l’idiotie s’installe lorsque le juge des affaires familiales prononce son verdict. La garde des enfants sera réduite à deux dimanches par mois pour la mère, en dehors des vacances scolaires. La réaction ne se fait pas attendre : un flot de paroles furieuses, une porte qui claque, et, derrière elle, les enfants, dont l’expression oscille entre le comique et le tragique, face à la neutralité implacable de l’employé au greffe.

Dehors, la réalité frappe à nouveau, brutale. La bile, les restes de frites, tout ce qui était encore contenu, éclate sur le trottoir. Une gerbe silencieuse, déposée en mémoire de cette mère qui vient de tout lâcher. Une illusion de filiation qui s’évanouit sous les pieds des enfants, comme un sol emporté par une crue soudaine du réel.

Et pourtant, malgré cette marée de détails nauséabonds, on retombe toujours sur ce terme : frigidité. Une recherche sur Google suffit à révéler des pages entières sur l’orgasme, mais bien peu sur ce que j’essaie réellement d’explorer. Car l’orgasme n’est, au fond, qu’un livre terminé, un tableau achevé, une cendre laissée après l’incendie de la création.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

Carnets | janvier 2023

18 janvier 2023-4

Un homme qui monte doit descendre à un moment ou à un autre. Et ce, quel que soit le moyen qu'il choisira d'emprunter : ascenseur, escalier, ballon de Montgolfier, fusée. La loi de la pesanteur oblige. Il ne convient pas d'en être à chaque fois surpris ou étonné, ni de s'en plaindre, pas plus que de s'en réjouir. Ensuite, quand on le sait, ce que l'on en fait... Tu l'as toujours su puisque tu as vécu à la campagne. Tu as vu des hommes monter sur des charrettes de foin et d'autres tomber de haut quand ils s'apercevaient qu'ils étaient cocus ou bourrés comme des coings. Dès l'enfance, tu t'es trouvé confronté à la loi. Tous ces rêves de vol que tu effectuais de nuit alternent encore dans ta mémoire avec les raclées magistrales qui te jetaient à terre. Une longue répétition servant d'apprentissage comme de vérification de tes premières intuitions. Parfois quand tu y penses, tu pleures, d'autres fois tu ris. Les souvenirs, comme les émotions, subissent aussi la loi de la pesanteur, il ne faut pas croire.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023-3

À l'église quand tu y allais, tu ne parlais pas. Tu chantais quand il fallait chanter. Mais en pension à Saint-Stanislas, et bien que tu chantasses la plupart du temps assez correctement, tu te mis alors à chanter faux. Tu voulais déranger quelque chose. Et cela, tu t'en souviens, n'était pas pour te faire remarquer, c'était plus profond que ça. Viscéral. À la cérémonie funèbre de ta mère, quelques minutes avant l'incinération, on t'a proposé de parler, de dire quelques mots, mais il n'y avait que ton épouse, ton père et ton frère, plus les employés des pompes funèbres. Tu as décidé que c'était grotesque juste à l'instant d'essayer d'ouvrir la bouche quand tu fus monté sur la petite estrade face au microphone. Tu as regardé l'assemblée puis tu as baissé la tête, tu as capitulé, vaincu par le ridicule. Une des seules fois dans ta vie où tu n'auras pas osé y plonger tout entier. Sur ta chaîne YouTube, tu as beaucoup parlé mais avec le recul tu n'as jamais pris le temps de réécouter ce que tu as dit. Sans doute parce que toute parole est liée à un instant et qu'une fois l'instant passé, cette parole devient morte, qu'il n'y a plus de raison valable de s'y intéresser. Comme si cette parole dans le fond n'avait fait que te traverser, qu'elle ne t'appartenait pas. Par contre, tu aimes écouter les vidéos de François Bon, tu les réécoutes avec plaisir. Et surtout tu y découvres au fur et à mesure des informations que tu n'avais, semble-t-il, pas entendues à la première écoute. Il y a ainsi des émissions que tu écoutes en boucle et d'autres, réalisées par d'autres créateurs de contenu, dont les bras t'en tombent dès les premières minutes. Est-ce que commenter, c'est parler ? Peut-être. Tu ne parviens plus à commenter dans certains lieux et dans d'autres oui. L'interruption des commentaires a commencé quand tu as fait une recherche sur ton nom sur ce moteur de recherche. Le nombre de commentaires qui te sont apparus idiots, inutiles t'a aussitôt sauté aux yeux. Rédiger un commentaire t'oblige presque aussitôt à affronter le ridicule puis à le vaincre ou à te laisser à l'à-quoi-bon. Quand tu te dis "ça ne changera pas la face du monde, qui es-tu donc pour t'autoriser ainsi à commenter, à apparaître ?" Le fait que ça puisse encourager l'autre, tu t'en dispenses désormais car d'une certaine façon c'était aussi une image trouble, cette pensée d'encourager l'autre dans une réflexivité ; d'ailleurs les réseaux sociaux fonctionnent sur cette réflexivité la plupart du temps. Le fait qu'elle te gêne jusqu'à l'insupportable est corrélé à tes états de fatigue, d'humeur, ou de lucidité. De la chimie. Tu préfères alors te taire devant cette réalité chimique quand tu ne peux faire autrement que de la voir comme un nez au milieu d'une figure. Parler, c'est faire signe avant tout. Mais pourquoi faire signe ? On en revient toujours à la question. Faire signe, désigner, dessiner non pour obtenir quelque chose ni pour dire "tu as vu, je te fais signe, je te signifie quelque chose." La fatigue de tout ça, due au poids de l'âge imagines-tu parfois, mais surtout au sentiment de ta propre insignifiance. Il y a des jours où l'insignifiance est ce refuge préférable à tout autre. Tu es capable de rester silencieux envers certaines personnes durant un laps de temps considérable. Tu n'as pas vu tes parents pendant 10 ans autrefois. Aucune parole échangée en 10 ans avec M. et aussi avec D. Cependant, la conversation reprend exactement là où elle s'est arrêtée dans le temps comme si pour toi il n'y avait pas de temps. L'expression "être de parole", tenir sa promesse, tu peux la comprendre bien sûr. Mais de quelle parole s'agit-il dans ce cas ? La question reste en suspens. Se fier à sa propre parole, d'expérience, te semble toujours suspect, tout comme se fier à n'importe quelle parole. La parole c'est du vent la plupart du temps et donc c'est l'esprit. Qui serait assez cinglé pour confondre l'esprit et soi-même ? L'indomptable esprit comme disent les bouddhistes. Non, il faut s'asseoir, l'observer agir, parler, ne pas vouloir l'enfermer dans une clôture, c'est ainsi que l'on s'en libère au mieux. Ce qui reste ensuite, on l'ignore. Un silence éloquent.|couper{180}

Carnets | janvier 2023

17 janvier 2023-2

Ainsi, pour que l'illusion soit complète, qu'elle se referme sur elle-même comme un cercle, il serait nécessaire de désigner deux points distincts mentalement, disons A et B, deux points choisis parmi une infinité. Tu le fais chaque jour, plusieurs fois par jour, la plupart du temps en prenant un crayon. Tu traces une ligne pour dessiner, mais depuis quel point de départ, quelle origine ? Tu peux dire n'importe quel point de départ fera bien l'affaire. Mais c'est botter en touche. Ce n'est pas cette origine-là qui importe mais celle qui t'a conduit, au travers de milliers et de milliers de possibles, à cet instant présent, à t'asseoir, à prendre ce crayon et à tracer cette ligne. Que matérialise pour toi véritablement une telle ligne qui s'élance d'un point à un autre, qui avec toi se déplace dans l'espace et le temps sur le lieu de la feuille ? Et si tu te mettais à y songer vraiment, si tu imaginais que cette ligne contient tout ce que tu as vécu depuis ta propre origine jusqu'à présent, est-ce que ça changerait quelque chose à l'action de dessiner ? Probable, voire certain, que c'est justement à ce genre de connerie qu'il ne faut pas penser pour dessiner. Donc quand tu te déplaces, tu sais peut-être d'où tu pars mais la plupart du temps tu te fiches de l'arrivée. Ou tu ne veux pas y penser pour pouvoir ainsi continuer à dessiner. Tu te déplaces sur la feuille de papier comme dans ta vie. Tu sais qu'il n'y a en fin de compte qu'une seule arrivée réelle et qu'il ne sert à rien de t'y intéresser de trop près, de peur d'être tétanisé par la peur ou par l'espoir - la joie ? La confiance ? - et au final de te retrouver dans une impossibilité de faire quoi que ce soit. D'une certaine façon, tu pourrais te ranger dans le mouvement de l'art pauvre, celui qui s'intéresse plus spécifiquement à l'origine des matériaux, à une origine tout court pour lutter contre l'obsession des buts qui ne sont que des ersatz. Sauf que toi, tu veux peindre des tableaux, tu es anachronique et tu te bouches les oreilles quand on te parle de Marcel Duchamp. Il faut aussi se foutre de Marcel Duchamp comme de Dieu.|couper{180}