11 mars 2025

La toile est vide. Ennuyeux. Presque grossier. On ne peut pas laisser ce néant béant, cette surface nue, impolie, exposée aux regards. Y poser quelque chose. Un signe. Un fragment. Ne pas donner l’impression d’abandonner les choses en plan. C’est bien ce que je me dis, du moins ce que je suppose me dire, au moment d’attaquer la peinture. Enfin, attaquer est un bien grand mot. Disons plutôt : disposer, effleurer, voir venir. À partir du moment où l’on se met à penser, tout devient une affaire d’occupation, de stratégie. L’éveil de la conscience, ce petit capitaine d’industrie qui, en un instant, met en cale sèche les rêves, les espoirs, les illusions de grandeur.

Ce capitaine a des exigences. Il lui faut des serviteurs, des acolytes, une cour bien ordonnée pour s’assurer qu’il existe bel et bien. Son existence ne tient qu’à cela : s’entourer, créer du bruit autour du vide, donner l’illusion qu’il y a quelque chose. Et ce quelque chose, il faut bien le comparer, l’évaluer, en construire une hiérarchie. On ne peut pas simplement être, il faut être mieux, plus haut, plus fort, même si l’excellence demeure une abstraction vaporeuse. Alors on s’appuie sur ce qui passe, les rumeurs, les « on dit », les échos du dehors qui renvoient une image, fragile et instable, mais rassurante. Une conscience sans miroir n’existe pas.

Mais voilà. Tout tangue. On trébuche. On grimpe. Les planches plient. Les cordes menacent. L’émotion enserre. Le corps hésite. Il va tomber, peut-être. Ou bien non. Les sentiments se mêlent à l’histoire, viennent contrarier la belle mécanique. On aimerait avoir la maîtrise, mais ce ne sont que frottements, bruits parasites, variations inattendues. Et puis, surtout, il y a cette évidence, ce détail que l’on préfère repousser : un jour, le rideau tombe, et tout avec.

Fixer le vide. Le défier. L’insulter. Le frapper de mots. Le secouer. Le forcer à parler. À rendre gorge. À crier plus fort que nous. Une forme. Une trace. Une balafre qui prouve qu’on existe. Essayer différentes embarcations, des rafiots plus ou moins solides pour tenir jusqu’à la fin. On expérimente : la musique, les filles, l’écriture, la peinture, la marche, l’alcool, la danse, la métaphysique, les grandes théories, les rituels étranges, les sciences oubliées. On cherche, on bricole, on accumule. Mais rien ne fait tout à fait l’affaire. Pendant longtemps, on garde ça pour soi, par pudeur ou par honte, on se persuade que ces errances sont du temps perdu.

Alors, ce temps qui file. Qui ronge. Qui grince sous les ongles. Peut-on le perdre ? Ou c’est lui qui nous mâche, nous crache, nous recrache, encore et encore ? Peut-être qu’il s’égare tout seul. Peut-on égarer ce que l’on ne tient jamais vraiment en main ?

Car enfin, j’étais éternel, vous savez. Trop de temps et pas assez en même temps. Comment occuper une absence ? Par l’ennui, peut-être. Oui, c’est lui qui ramène le rythme, qui impose une respiration, une musicalité. On tambourine sur des casseroles, c’est ludique au début, puis beaucoup moins. Car l’aube arrive toujours pour rappeler les obligations : école, travail, supermarché, formation, maternité, cimetière. Le temps, c’est une chose qui se partage, qui s’impose à tous. Il faut l’accepter, rejoindre la cadence collective, apprivoiser la peur du vide en lui donnant des repères.

Mais sans se trahir. Laisser une brèche, une faille, un cri étranglé, un spasme, une torsion. Laisser entrer l’orage. Se cogner aux murs. Refuser le silence. Accepter cette enveloppe humaine avec ses incohérences, ses contradictions. Car l’apparence est une affaire sérieuse, autant que ce qu’elle cache. Alors, continuer à craindre un peu, sans se laisser paralyser. C’est bien ce que fait la peinture, comme l’écriture. Un mât auquel s’agripper, qui donne une direction, sans promettre d’arrivée. On s’approche, on observe, on frôle l’incohérence et la peur pour voir comment tout cela se met à parler.

Reste à savoir quoi faire de ce langage. Ces mots. Ces lambeaux. Ils ne tiennent pas. Ils trébuchent. S’étripent. Se pulvérisent. Ils hurlent dans le vide et le vide ne répond pas. C’est une cacophonie. Ou alors une forme de musique, brutale, étranglée, prête à éclater. Un hasard soigneusement laissé en suspens, comme un jeu où chacun pioche sa propre règle, sauf que le plateau est absent et les dés pipés. Un chaos trop vaste pour ceux qui ont des certitudes bien rangées, pour qui croit encore à l’ordre et à la clarté. Justement, ce que je n’ai pas. Ce que, sans doute, je ne veux pas. Parce que le sens, lorsqu’il se fige, devient un slogan, une instruction, un panneau indicateur au bord d’une route rectiligne.

Non. Qu’il éclate. Qu’il cogne. Qu’il se répande en rafales. Comme la vie, qui déborde, qui bave, qui suinte, qui hurle sa propre incohérence sans demander la permission. La peur du vide aura au moins conduit à cela : une idée de liberté. Un élan qui ne soit ni orgueil ni humilité forcée. Une révolution qui s’apaise en acceptant que le temps ne soit qu’un présent continu, un va-et-vient incessant d’extinctions et de résurgences.

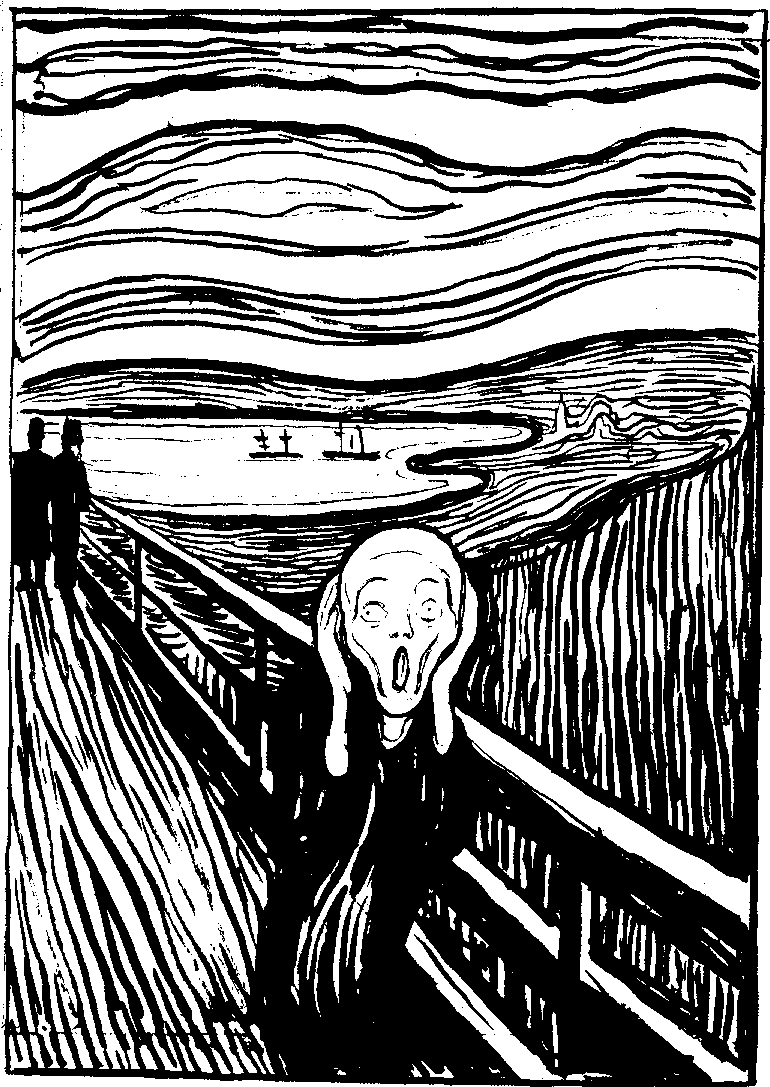

Illustration : Edvard Munch Le cri ( version 5)

Musique : Meredith Monk-Gotham Lullaby